«Каждый преподаватель должен понимать, что и на каком этапе развития происходит в мозге»

Поговорили с исследователем мозга о том, как преподавательский опыт привёл его в нейронауки и чем нейробиология может помочь учителям.

Андрей Фабер

Аспирант, исследователь в Лаборатории нейробиологических основ когнитивного развития факультета социальных наук Высшей школы экономики, преподаватель математики и физики.

Из интервью вы узнаете:

- о каких важных для преподавателей вопросах даже не задумываются нейробиологи;

- почему большинство математических задач не подходят для изучения работы мозга;

- чем занимаются участники нейрокогнитивных экспериментов, лёжа в томографе;

- в чём опасность зубрёжки с точки зрения нейронаук;

- почему профориентация по данным об активности мозга не лучше гадания на кофейной гуще;

- каким мифам об обучении и мозге нельзя доверять;

- что нейронауки смогут рассказать об обучении в школе уже в ближайшее время;

- от чего больше зависят результаты обучения — от генов или от среды;

- почему педагогов стоит знакомить с нейронауками.

«Проложить мост между тем, что известно нейронаукам, и тем, что полезно для образования»

— Как и почему вы стали заниматься нейронауками в сфере образования?

— Мой путь в когнитивные нейронауки был долгим. Моя первая специальность — медицинская физика, и я планировал совершенствовать методы протонно-лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний. К сожалению, ускоритель частиц, где лечили пациентов и по которому планировалась моя дипломная работа, пришёл в негодность в результате пожара. Я продолжил искать себя и с головой ушёл в преподавание.

Преподавал в основном математику и реже физику — работал ассистентом в СУНЦ МГУ, преподавал в частных школах, открывал курсы подготовки к олимпиадам и ЕГЭ. Сейчас моя основная работа — научные исследования, но я по-прежнему много преподаю. Обучение детей — главное увлечение в моей жизни и сильнейший мотиватор, он двигает и мою научную карьеру.

В когнитивные нейронауки меня привели вопросы, возникшие в процессе преподавания. Меня всегда интересовало, почему с одними учениками требовалось медленно проговаривать какой-либо алгоритм и возвращаться к его началу по многу раз, а с другими нет — они схватывали суть с первого раза. И было непонятно, в какой степени такие способности связаны с лимитом памяти, вниманием, возрастом. А может, всё дело только в мотивации и увлечённости, а объём памяти и возраст играют второстепенную роль?

— И вы заинтересовались нейробиологическими ответами на ваши вопросы?

— Да, однажды я попал на лекцию Мари Арсалиду — теперь она мой научный руководитель — о развитии когнитивных способностей. Там я узнал, что компоненты рабочей памяти развиваются с возрастом, то есть с годами её объём увеличивается.

Тут нужно пояснить, что такое рабочая память (working memory). Её часто понимают как способность удерживать информацию в голове на секунды, — но это краткосрочная память (short-term memory). А рабочая память подразумевает одновременную обработку информации.

Попробую привести аналогию: представим, что перед нами в тёмной комнате хаотично лежит пазл и у нас есть фонарик. Мы хотим собрать пазл, но фонариком можно осветить только часть деталей. Подсвечивание деталей лучом — процесс краткосрочной памяти. А когда мы одной рукой светим, а другой одновременно собираем пазл — это уже рабочая память.

В этой аналогии тёмная комната — массив информации, поступающей в наш мозг, луч фонаря — фокус нашего внимания, а размер его светового пятна — объём рабочей памяти. С возрастом он растёт. На нейробиологическом уровне это обусловлено многими процессами, в том числе увеличением толщины коры головного мозга и степенью покрытия белками и жирами отростков нейронов, по которым идут нервные импульсы. Последние исследования также выявили роль процессов синаптического прунинга в эффективности запоминания.

— Что такое процессы синаптического прунинга?

— Вообще, прунинг — термин из садоводства. Он означает обрезку лишних веток, например, на розовом кусте. Роза, если её не обрезать, начнёт разрастаться в ширину, будет меньше цвести, в итоге ослабеет и может даже погибнуть.

Нечто похожее происходит в мозге. В возрасте одного-двух лет между нейронами образуются миллионы синапсов, то есть нейронных связей. И затем в ходе нескольких волн прунинга неэффективные синапсы «подрезаются». И этот процесс связан с развитием когнитивных способностей.

Когда я об этом узнал, то подумал, что нейробиологи наверняка уже знают, например, почему у одних детей синаптический прунинг проходит раньше и интенсивнее, у других позже и слабее. Правда, потом выяснилось, что ответы неизвестны и такие вопросы вообще редко ставятся.

Тогда же я заинтересовался направлением Educational Neuroscience — нейронауками об образовании. Это новая научная сфера, к её появлению привело изучение взаимосвязей между нейрофизиологическими процессами и обучением. В 2021 году в ВШЭ открылась англоязычная магистерская программа «Science of Learning and Assessment». Идея создания программы принадлежит Мари Арсалиду, и я тоже внёс лепту в её развитие. Одна из целей программы состоит в том, чтобы проложить мост между тем, что известно нейронаукам, и тем, что полезно для образования.

— Потребовалась ли вам какая-то дополнительная подготовка, чтобы перейти от медицинской физики к нейронаукам?

— Да, я параллельно начал учиться на англоязычной магистерской программе в ВШЭ «Cognitive Sciences and Technologies: From Neuron to Cognition». Её разработала команда Василия Ключарёва, и она фокусируется на нейротехнологиях и исследованиях механизмов, определяющих поведение человека. Там я получил нейробиологическую базу, научился многим методам нейровизуализации и познакомился с единомышленниками. Так как программа междисциплинарная, она привлекает лингвистов и психологов, инженеров и программистов, физиков и биологов.

— Такая междисциплинарность — это, наверное, общая черта изучения мозга?

— Да, действительно. Особенно успешно получается проводить сложные и интересные исследования, когда в команде есть психологи, биологи, лингвисты, инженеры и программисты. Магистерская программа Cognitive Sciences and Technologies дала нам возможность побывать в каждой из этих профессиональных ролей, а главное — направила и обеспечила материалами для приобретения необходимых навыков.

Один из таких навыков — умение облекать суть исследования в понятный рассказ. Кстати, большая проблема, когда нейроучёные прекрасно понимают, как поставить эксперимент, провести анализ данных и написать научную статью, но не могут доступно рассказать об исследовании. Они показывают сложные графики, много таблиц с данными, непонятные кластеры в мозге, но суть и значимость исследования из всего слушателям не ясна.

Могу сказать, что меня лично магистратура основательно подготовила к карьерному пути учёного.

Читайте также:

«Нужны такие задачи, которые человек любого возраста и с любой подготовкой будет решать плюс-минус одинаково»

— Что стало предметом вашего исследования в аспирантуре?

— Изначально, ещё до магистратуры, я хотел узнать: как определить с нейробиологической точки зрения, в каком возрасте какие математические знания стоит давать детям? Дело в том, что в разном возрасте дети могут удерживать в рабочей памяти разное количество шагов в алгоритме. И я хотел, измеряя активность мозга, разобраться, как развиваются когнитивные способности, необходимые, чтобы решать математические задачи.

Но я тогда ещё не понимал, что ставлю не совсем валидный научный вопрос. Во время решения математической задачи мы можем измерить активность мозга испытуемого. Но как понять, какая её часть связана именно с самой задачей и, более того, с определёнными шагами для её решения? Ведь каждый применяет свой индивидуальный алгоритм, а ещё есть фоновая активность. Например, человек просто разглядывает цифры, буквы, цвета, фигуры или вообще мечтает о чём-то.

— А почему нельзя просто вычесть из общей активности фоновую, чтобы считать, что всё остальное относится как раз к решению задачи?

— Это решит часть проблем, и такой подход успешно работает для арифметических задач на устный счёт, но для текстовых задач валидного эксперимента всё равно не получится. Ведь задачу, в которой несколько действий, каждый может решать по-разному. Например, возьмём задачу про катер, который плыл сначала по течению, а потом против него. Даны две скорости катера, и требуется найти скорость течения.

Кто-то выучил готовую формулу для решения таких задач и сразу вспоминает её как шаблон. Значит, он или она опирается на так называемый кристаллизовавшийся интеллект, то есть эрудицию.

А кто-то никаких формул не учил и подбирает ключик к задаче, решает её по-своему: самостоятельно открывает для себя нужную формулу с помощью уравнения или интуитивно решает по действиям. В таком случае в меньшей степени используются кристаллизовавшиеся знания, но зато больше задействован подвижный интеллект.

То есть активность мозга не сможет нам показать, кто какой алгоритм использовал. И даже если мы это выясним — например, соберём письменные решения задачи, — то не сможем выделить, какие именно компоненты активности связаны с поиском нужного шаблона в долгосрочной памяти, а какие — с перебором вариантов или с решением уравнения. Поэтому для исследования работы мозга нужны такие задачи, которые человек любого возраста и с любой подготовкой будет решать плюс-минус одинаково.

— Разве такие задачи существуют?

— Да, существуют. Только это, к сожалению, не математические задачи, а специальные когнитивные. Например, задачи n-back, или «n шагов назад». Участнику исследования один за другим предъявляют ряд объектов (геометрических, числовых, буквенных и даже звуковых). Человек должен определить, встречался ли предъявляемый объект одну (задача 1-back) или две позиции назад (задача 2-back) и так далее.

В своём исследовании я использую задачу 1-back на сопоставление цветов, разработанную Мари Арсалиду. В ней перед участником на короткое время появляются изображения с разноцветными клоунами. Далее требуется сравнить картинку с предыдущей и ответить, совпадают ли цвета, причём их расположение меняется среди элементов одежды. На самом высоком уровне сложности используется восемь цветов, и довольно трудно одновременно удерживать в памяти цвета с прошлой картинки и разыскивать их на следующей.

Это задание использует рабочую память и имитирует профессиональные задачи врачей-рентгенологов, водителей, диспетчеров в аэропортах. Всем им важно удерживать в уме зрительную информацию и быстро учитывать изменения. У взрослых рабочая память относительно хорошо изучена, а насчёт памяти детей и подростков есть пробел в исследованиях — не хватает понимания того, как развиваются с возрастом связанные с ней области мозга. Цель моего текущего исследования — закрыть этот пробел.

— А как вы находите участников для исследований? Что их мотивирует участвовать?

— Чаще всего ищу через своих учеников и знакомых учителей. Коллегам-преподавателям можно написать: «У вас есть дети, которым интересно посмотреть, как проходят эксперименты?» И они всегда есть! Главный мотиватор прийти к нам на эксперимент — посмотреть, как работают учёные. Мы всегда объясняем, что делаем и зачем, параллельно рассказываем что-то познавательное, и получается полноценная экскурсия. А ещё мы присылаем всем участникам анатомический МРТ-снимок их собственного мозга. Правда, для диагностики большинства заболеваний его использовать нельзя. А вот если сделать такой же спустя несколько лет, то можно проследить, как развивались определённые структуры мозга. В целом до пандемии проблем с набором испытуемых у нас не было.

«Создать индивидуальный нейробиологический профиль конкретного учащегося мы пока не можем»

— Как данные ваших и других исследований рабочей памяти могут помочь образованию?

— Изучая, как с возрастом увеличивается объём рабочей памяти и как этот процесс соотносится с изменениями в мозге, можно установить, когда мозг уже физиологически готов усваивать большие объёмы знаний и решать сложные задачи.

Например, определённый класс математических задач просто не получится объяснить детям в восемь-девять лет. Они ещё не могут удерживать в фокусе внимания алгоритмы длиной в четыре или более действий. Другими словами, пока ребёнок думает над финальными шагами задачи, он забывает их связь с первыми шагами. А возвращаясь к началу, теряет финальные нити рассуждений, и алгоритм рассыпается. Ведь во многих задачах, чтобы их начать решать правильно, нужно сперва выстроить цепочку действий, которая могла бы привести к ответу. Если она не удерживается в уме, то задача начинает казаться беспросветной и ребёнок не знает, с чего начать.

Из этого тупика зачастую можно выйти через зубрёжку: ребёнок может научиться классифицировать задачи и выучить готовые алгоритмы для каждого типа. Шаблоны будут храниться в долговременной памяти, что поможет разгрузить рабочую память.

Но злоупотреблять зубрёжкой опасно — она ведёт к неумению решать незнакомые задачи, нежеланию выстраивать собственные алгоритмы решения. А ведь это необходимо, чтобы побеждать в олимпиадах и сдавать ЕГЭ на высокие баллы.

Поэтому зубрёжка, на мой взгляд, губительный подход. Она не даёт развиваться творческим подходам к мышлению вообще, не только в математике. Если цель всё-таки научить человека решать совершенно новые задачи и совершать открытия, то в детстве его важно научить строить собственные алгоритмы и, удерживая их в уме, доводить задачу до конца.

— Нейронауки могут дать ответ, насколько у конкретного ребёнка развита эта способность, готов ли он осваивать новые классы задач или ему, например, вообще лучше остаться на второй год?

— На сегодняшний день ответ — нет. Загвоздка в том, что в нейронауках мы пока не можем переносить результаты исследования группы детей на конкретного индивидуума. Дело в том, что мы работаем с очень большими массивами данных (будь то данные ЭЭГ или МРТ, неважно) и обобщаем их для большой совокупности населения. Создать индивидуальный нейробиологический профиль конкретного учащегося, то есть предсказать его когнитивные способности по активности мозга, мы пока не можем. В первую очередь потому, что массив данных о нейронной активности одного человека не даёт требуемой статистической значимости для составления прогноза.

К примеру, мы определили, что у ребёнка активация префронтальной коры при решении задачи происходит с заметными отличиями, если сравнивать с другими детьми того же возраста. Но статистическая значимость отличий не позволит нам сделать вывод о том, достаточно ли развиты нейросети в коре головного мозга этого ребёнка, и тем более не может указать на то, стоит ли остаться на второй год.

Однако не все так ответственно строят выводы по результатам активности мозга. За рубежом, например в США, уже существуют фирмы по профориентации детей не только на основе опросников, но и по данным активности мозга во время решения когнитивных задач. У меня на этот счёт есть твёрдая позиция, что такие исследования псевдонаучны — то же самое, что гадание на картах или кофейной гуще, только с помощью дорогих и сложных нейротехнологий.

— А чего именно не хватает, чтобы составлять для каждого ученика индивидуальный нейробиологический профиль? Это вопрос технологий?

— Вопрос технологий тоже есть — нужно повышать вычислительную мощность и разрешающую способность. Но сегодня вопрос в первую очередь в экспериментальной парадигме. Мы умеем с неплохой точностью измерять и выделять нужную нам активность мозга в лабораторных условиях при решении только специально созданных для эксперимента когнитивных задач, а они далеки от школьных. Нужны новые исследовательские парадигмы, новые подходы к дизайну экспериментов. Всё это требует долгого планирования, и сейчас мы в начале пути.

— Как тогда с прикладной точки зрения использовать накопленные обобщённые массивы данных? О чём они нам могут сказать?

— Сегодня одно из перспективных направлений — машинное обучение. Используя данные об активности мозга тысяч участников исследований, можно натренировать модели, предсказывающие уровень когнитивных способностей на основе данных активности мозга конкретного человека. Первые успехи уже есть, но ещё предстоит разрешить множество методологических разногласий.

Некоторые критики когнитивных нейронаук указывают, что полученные из исследований мозга выводы не приносят новых практических знаний — все их открытия давно известны поведенческим психологам. То есть они утверждают, что нейроучёные пришли к тому, что было и так очевидно, но заодно потратили колоссальные деньги на свои нейротехнологические «игрушки». И в части своих утверждений они правы — ничего принципиально нового для практического применения в образовании пока не открыто. Но мы вышли на такой уровень, что наконец можем ставить корректные вопросы о связи нейробиологических параметров и когнитивных способностей.

С прикладной точки зрения и вправду кажется очевидным, что у маленьких детей в памяти умещается мало элементов, а у взрослых больше. И когнитивную нагрузку в школе увеличивают в зависимости от возраста. Но раньше мы знали об этом на основе эмпирического опыта и наблюдения. А теперь мы приходим к тем же выводам на основе данных о функционировании мозга.

Сейчас мы только начинаем понимать, как с точки зрения работы мозга можно объяснить то, что образовательные психологи считали очевидным задолго до появления нейротехнологий. Если с помощью нейронаук мы преуспеем в объяснении известных фактов, то в будущем сможем обнаруживать и новые знания.

«Если дети готовы какие-то знания усваивать раньше, нужно дать им такую возможность»

— Какие прикладные вопросы, важные для образовательного процесса, можно ставить перед нейроучёными?

— Давайте рассмотрим реальный пример с математикой. В обычных (не в физико-математических) школах шестиклассникам обычно не дают решать системы уравнений с двумя переменными. Но что, если это просто устоявшаяся традиция, а на самом деле детям в шестом классе уже можно и нужно давать такие системы уравнений и параллельно их ещё и геометрией нагрузить? Вопрос к когнитивному нейроучёному может быть в том, достаточно ли у шестиклассников когнитивных способностей, чтобы справиться с материалом.

Мы можем посмотреть на физико-математические школы и увидеть, что во многих из них шестиклассники успешно справляются и с системами уравнений, и с геометрией. Значит, на уровне мозга ограничений нет? Но ведь в такие школы отобрали самых талантливых, усидчивых и мотивированных. Есть ли у них отличия от тех, кто учится по обычной программе, на нейробиологическом уровне? Если есть, какие факторы их определили — генетика, окружающая среда или усердные тренировки? Можно ли за счёт этих факторов помочь отстающим школьникам? Вот так я вижу прикладные вопросы для нейроучёных.

— Хорошо, допустим, с помощью исследований мозга нам удастся выяснить, что да, действительно можно обычным детям раньше начинать давать более сложную математику. Но зачем? Куда им спешить?

— Хороший вопрос. Моё видение такое: чем быстрее дети развиваются и учатся обращаться с большими потоками информации, тем раньше они смогут определиться, куда им двигаться дальше. Современная наука стала очень сложной, и, чтобы стать, например, ядерным физиком, генным инженером или нейрохирургом, нужно учиться долго.

Если сравнить с образованием 50–100-летней давности, сегодня специалисту нужно поглотить намного больше знаний. Это нужно отразить и в школьной программе тоже. Если дети готовы какие-то знания усваивать раньше, нужно дать им такую возможность.

Чтобы они могли определиться, что им действительно интересно, что они хотят изучать дальше, детям нужно как можно раньше выйти на такой уровень знания школьных предметов, чтобы понять, чем вообще занимается ядерный физик, генный инженер или нейрохирург. Тогда у них будет больше времени сделать выбор и поставить цель обучения. Цель повышает мотивацию учиться, а осознанный выбор направления снижает риск разочарования в будущей профессии.

— Но в любом случае в науку пойдут не все дети, и более быстрое развитие нужно тоже не всем. Кому-то трудно и обычный уровень осваивать. Нейронауки чем-то могут помочь отстающим детям?

— Во-первых, мне не известны научные исследования о том, что знания с опережением обычной школьной программы могут навредить типично развивающимся детям. Здесь в основном ограничивают тайм-менеджмент и мотивация.

Во-вторых, я, может, немного идеалистично, но всё же считаю, что нужно стремиться к тому, чтобы люди на земле занимались творчеством в широком смысле, в том числе наукой. Например, преподаватель, врач и психолог необязательно занимаются наукой. Однако для их профессий не менее актуально всё вышесказанное про развитие и путь к цели.

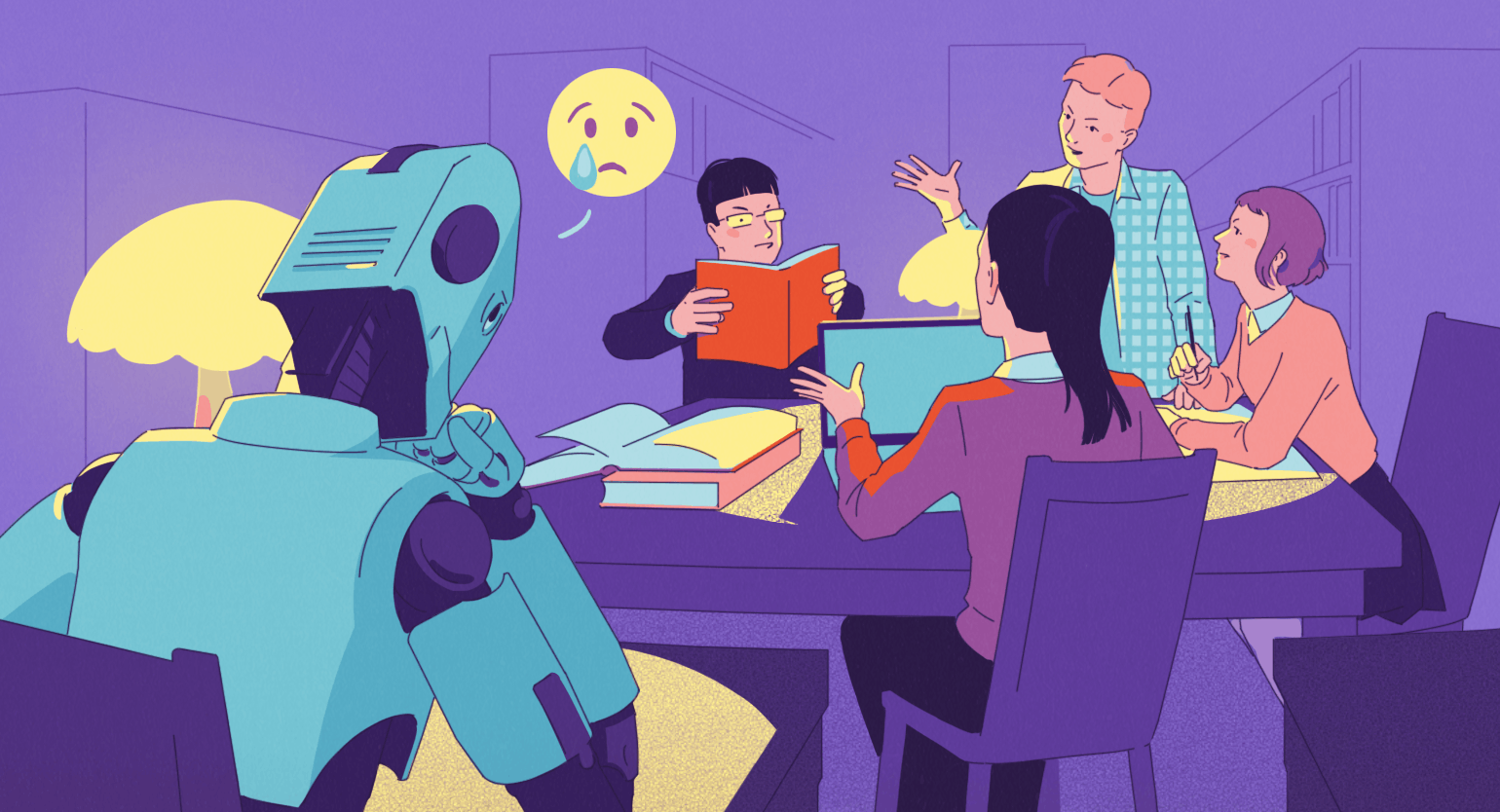

Надеюсь, что когда-то всю тяжёлую и скучную работу будут выполнять машины и алгоритмы, и на образовательный процесс я смотрю с такой позиции. Касательно отстающих: конечно, нейронауки могут помочь в том числе им! Есть, например, такие проблемы, как дислексия, математическая тревожность, и есть множество нейронаучных исследований о том, как помочь детям с такими особенностями в развитии.

«Нет никаких причин лишать учеников разнообразия и фокусироваться на каком-то одном формате»

— Вы встречаете какие-то расхожие представления о работе мозга, вредные для обучения?

— Я часто сталкивался с убеждениями преподавателей и родителей о том, что какой-то конкретный ребёнок — гуманитарий или технарь, кто-то должен учиться с творческим подходом, а кому-то надо больше зубрить. Зачастую можно услышать заблуждение, что такие различия связаны с тем, что одно полушарие отвечает за творческие процессы, а другое — за рациональное мышление и одно полушарие может доминировать над другим. Всё это — следствие неправильной интерпретации результатов старых исследований. По моему мнению, такое разделение детей по категориям загоняет их в ненужные рамки, создаёт предубеждения у преподавателей и в итоге ограничивает возможности детей развиваться гармонично.

— А есть какие-то реальные основания у такого разделения? Например, могут ли гены предопределять склонность к техническим или гуманитарным наукам?

— Я считаю, что разделить людей на категории можно по очень многим критериям. Но такое деление условное и никакой пользы не приносит. Действительно нужное разделение — по специализациям в старших классах, когда юноши и девушки выбирают свою будущую сферу интересов. Это даёт возможность сфокусироваться на нужном и интересном, чтобы подготовиться к дальнейшей учёбе.

Что касается генов, то в геноме выявлены последовательности, связанные со способностью к счёту в уме, с высокими достижениями в математике или в иностранных языках. Однако этих результатов недостаточно, чтобы с уверенностью сказать, что гены предопределяют успехи в каком-либо предмете.

— Ещё одно популярное разделение — по стилям обучения. Многие считают, что одни люди — аудиалы, то есть хорошо воспринимают и запоминают информацию только на слух, другие — визуалы, то есть им нужны картинки, и так далее. Это тоже нейромиф?

— Да, это тоже заблуждение. Если кратко, невозможно разделить нейросети по таким категориям. Они все связаны общими сетями внимания и рабочей памяти, а те используют информацию ото всех органов чувств. Более того, в исследованиях не было обнаружено никаких статистически значимых различий в способности запоминать визуальную или аудиоинформацию.

Нет никаких причин лишать учеников разнообразия и фокусироваться на каком-то одном формате учебных материалов. Следует давать разнообразную информацию — чем больше разных рецепторов донесёт информацию до коры головного мозга, тем больше нейронов в нейросети мы активируем, тем сильнее получится воздействие, и, вероятно, тем лучше усвоится информация.

У нейробиологов есть устоявшаяся поговорка: «Neurons that fire together wire together» — «Нейроны, которые активируются вместе, связываются вместе». То есть нейроны, многократно активировавшиеся при обработке информации, образуют между собой новые связи.

— А как вы относитесь к популярным советам, построенным якобы на принципах работы мозга: например, что массаж определённых точек на лбу активирует лимбическую систему и помогает сконцентрироваться? Это всё тоже из категории нейромифов?

— Такие советы имеют право на жизнь, но только если они основаны на строгих, валидизированных и репродуцируемых исследованиях. Многие такие исследования имеют недостаточную статистическую значимость, методы анализа сомнительные, экспериментальные ограничения не учитывались, но зато выводы из них делаются громкие и однозначные.

«Мозг — сложная и многогранная система, и преподавателям надо считаться с тем, как он развивается»

— Хотя открытия в когнитивных нейронауках и не произвели пока революции в образовательной практике, что в них вас больше всего удивило, когда вы только погружались в тему?

— Непросто выделить какое-то конкретное открытие. Наибольшее впечатление на меня произвели результаты исследований в смежных областях, таких как генетика поведения и эпигенетика. Сейчас существуют метаанализы, включающие генетические данные миллионов детей. Они показали, что генетика объясняет разброс в уровне когнитивных способностей примерно на 50%, а окружающая среда — только на 25–30%. Я мог бы рассказать об исследованиях монозиготных и дизиготных близнецов, но просто порекомендую к просмотру документальный фильм «Три одинаковых незнакомца». Он как раз затрагивает тему взаимодействия генов со средой — но не буду спойлерить.

— Получается, гены важнее среды?

— Когда я только начал преподавать, то был убеждён, что в развитии способностей детей почти всё решает среда: семья, школа, учителя, одноклассники. Однако оказалось, что монозиготные близнецы, даже если они росли в разной среде, всё-таки очень схожи в своём когнитивном развитии. Оказалось непросто принять этот факт.

С другой стороны, исследования показывают, что среда тоже может вносить большой вклад в когнитивные способности детей, почти наравне с генетикой. Но только в том случае, если среда богатая, то есть предлагает много возможностей: образованные родители с высоким уровнем дохода, доступ к высококлассному образованию, дополнительные кружки.

В условиях же «бедной» среды уровень интеллектуального развития в большей степени объясняется генетическими показателями.

Несмотря на такие открытия, я всё равно делаю ставку на окружающую детей среду. Я предполагаю, что в геноме каждого скрыто множество талантов, и они обязательно раскроются в благоприятной среде. Сам факт того, что ребёнок окружён мотивированными одноклассниками и любящими своё дело учителями, уже даёт заметный эффект. Например, если в какой-то момент ребёнку тяжело справляться с учёбой, но он видит вокруг себя целеустремлённых одноклассниц и одноклассников и поддержку учителей, это даёт силы не сдаваться.

— Тот факт, что среда всё-таки имеет значение, доказан или нет?

— Я бы хотел предостеречь от использования слова «доказан». К сожалению, это не теорема, которую можно однозначно доказать. В науке принято говорить, что мы принимаем или отвергаем гипотезу на каком-то уровне статистической значимости. Нельзя ставить вопрос о значении среды или генетики по отдельности — их взаимодействие сложно переплетено.

Например, генетически обусловленная одарённость может повысить шансы ребёнка пройти в хорошую школу, где в дальнейшем его таланты раскроются. Что же тогда имело значение: среда или гены? Правильный ответ — взаимодействие генов со средой. Без генов не было бы хорошей школы, но и без хорошей школы не было бы успехов. Одно влияет на другое.

Я привёл упрощённый пример, нужно учитывать многие другие факторы: семью, питание, сон, общение со сверстниками. В заключение могу привести результаты исследований в Великобритании: они показали, что генетика вместе с социоэкономическим статусом семьи объясняют примерно на 60% различия в академических и карьерных успехах людей.

Читайте также:

— Изучение нейронаук заставило вас как-то переоценить свой преподавательский опыт?

— Заставило ли переоценить? Вряд ли. Я об этом никогда не задумывался с такой позиции. Мои взгляды на преподавание эволюционировали постепенно, какого-то революционного скачка с углублением в нейронауки не произошло. Изучать нейронауки я тоже начал постепенно, так как со школы интересовался физиологией человека. В университете изучение медицинской физики ещё больше обратило вектор моего мышления к тому, чтобы объяснять поведение человека с точки зрения работы мозга. Знания о функционировании мозга постепенно меняли мои взгляды на возможности учеников, на причины их успехов и неудач, а также на пути решения проблем, возникающих перед ними.

— А какие факты о нейробиологии обучения вы в первую очередь включили бы в курс нейронаук для педагогов? И нужен ли вообще учителям такой курс, как вы считаете?

— В первую очередь мне бы хотелось, чтобы такой курс включал не просто факты о нейробиологии, а знания о том, как развивается мозг и когнитивные способности и как эти два процесса между собой связаны.

Я считаю, каждый преподаватель должен понимать, что и на каком этапе развития происходит в мозге у детей. Преподавателям будет полезно узнать, как меняется количество нейронов и нейронных связей с возрастом, разобраться в различиях между рабочей и долговременной памятью на уровне мозга, понять, как и когда происходит консолидация знаний в мозге, каков лимит рабочей памяти и почему можно смело считать, что долговременная память не имеет лимита в привычном смысле слова.

Кроме того, важно объяснить учителям роль нейронных связей, то есть синапсов, в формировании знаний. Например, ребёнок до двух лет особенно активно изучает среду вокруг себя, многому учится, и в его мозге образуется колоссальное число новых синапсов. Считается, что эти нейросети довольно громоздкие, они позволяют усваивать обилие информации и накапливать опыт. А в возрасте от двух до шести лет начинается первая волна синаптического прунинга, о котором я упомянул в начале беседы: детский мозг избавляется от неэффективных нейронных связей и в то же время перестраивает нейросети. Поэтому ребёнок теряет часть воспоминаний, а также приобретает умение делать какие-то вещи на автомате.

— Получается, в раннем развитии нет смысла? Если в маленького ребёнка «закачать» много информации, пока у него так легко образуются нейронные связи, то он её, как попугайчик, запомнит, но потом потеряет из-за синаптического прунинга?

— К счастью, нет. Нужные для выживания, а также часто используемые навыки и информация никуда не пропадут.

Наоборот, нейросети, используемые для доступа к этой информации и работе с ней, станут содержать меньше нейронов и связей между ними — снизятся энергозатраты и увеличится скорость пропускания сигнала. Потому никакого вреда в том, чтобы нагружать ребёнка новой информацией, нет.

Но важно понимать, что так или иначе нейроны и синапсы в нейросетях будут исчезать, остановить прунинг нельзя. Наш мозг стремится к работе в режиме максимальной эффективности — если что-то не используется или используется неэффективно, то сразу удаляется.

Кстати, в подростковом возрасте тоже есть своя волна синаптического прунинга, и вместе с гормональными изменениями она оказывает заметный эффект на темп развития когнитивных способностей. Обобщу: преподавателям нужно понимание, что мозг — сложная и многогранная система и что надо считаться с тем, как он развивается.

— Но ведь будущие педагоги и так изучают возрастную психологию. Зачем им знать, как всё устроено с точки зрения нейробиологии, если нейроисследования подтверждают то, что уже известно психологам?

— Во-первых, возрастная психология основана всё-таки на теориях, не учитывающих современные знания о развитии мозга. Многие из них, вероятно, будут пересмотрены. Во-вторых, нейроисследования как в сфере психологии развития, так и в сфере образования только начались, а начинаются такие исследования с проверки устоявшихся гипотез. Всё самое интересное впереди! Будет замечательно, если новые поколения преподавателей будут иметь базовые представления о работе и развитии мозга.