Как педагогу справиться со стрессом: техники самопомощи

В начало учебного года все вступают с воодушевлением, но к концу многие приходят с выгоранием. Как вовремя снимать эмоциональное напряжение?

Как себе помочь, чтобы добраться до конца учебного года в нормальном эмоциональном состоянии, а не в таком, что хочется только лежать, глядя в потолок? Об этом на VI Всероссийской онлайн-конференции «Августовка Учи.ру — 2025» рассказала Дина Денисова, педагог-психолог экономического лицея РЭУ имени Плеханова, специалист по детско-родительским отношениям. Пересказываем главное из её выступления.

Почему учителя постоянно оказываются в эмоциональном напряжении

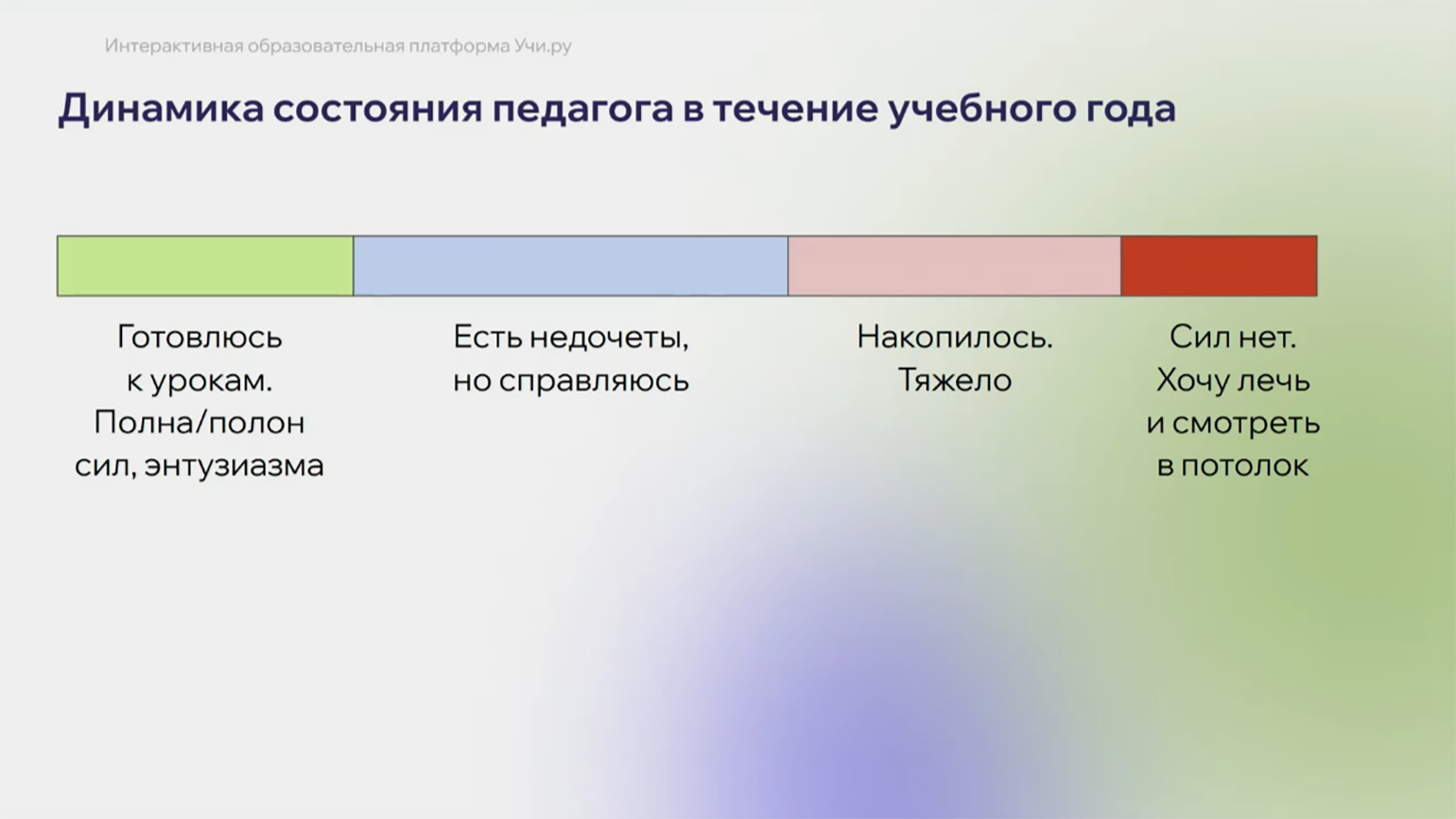

Изменение эмоционального состояния педагога — процесс динамический. Его можно условно поделить на четыре этапа, совпадающие с учебными четвертями или сезонами в течение учебного года. Дина Денисова условно называет эти состояния «Оптимист», «Новатор», «Прокурор», «Зомби».

На первом этапе («Оптимист») педагог начинает учебный год в большинстве случаев вдохновлённым и воодушевлённым. Верит в свои силы, настроен сворачивать горы, браться за что-то новое.

Но по мере того как накапливается всё больше и больше задач и рабочих процессов, времени и энергии перестаёт хватать. Тогда, отмечает Дина, учитель переходит на второй этап — «Новатора». Этот этап характеризуется состоянием «Дайте мне что-нибудь новенькое». Хочется всё кардинально поменять, кто-то импульсивно начинает учиться чему-то новому.

На третьем этапе («Прокурор») эмоциональное напряжение начинает сказываться: вы экономите энергию, не готовы активно вовлекаться в работу, появляется раздражительность.

Название четвёртого этапа — «Зомби» — говорит само за себя: это максимальное истощение, когда ничего не хочется.

Скриншот: Skillbox Media

Дина уверена, что главная причина того, что состояние ухудшается, и учителя доходят до состояния крайней точки, — в накоплении эмоционального напряжения. Это состояние проявляется в тревоге или апатии, желании дистанцироваться от всех и вся, побыть в тишине, в покое, чтобы «никто недельку не трогал».

Вот что становится причинами эмоционального напряжения учителей:

- Ситуации, когда результат зависит от усилий немотивированных учеников.

- Недосказанность между коллегами, администрацией, семьёй ученика и учителем. «Где-то мы начинаем быть более мнительными, где-то начинаем что-то умалчивать, как-то подстраиваться, и это всё вызывает напряжение», — отмечает Дина Денисова.

- Неопределённые сроки окончания напряжённого периода (например, сложности с конкретным классом или ребёнком). Конечно, все педагоги знают, что в мае закончится учебный год, но беда в том, что это слишком протяжённый промежуток времени. Для психики этого слишком много, и дотянуть до ближайших каникул тоже порой бывает сложно.

- Вовлечённость в эмоциональные переживания учеников. Эмпатия — непременное условие контакта с учениками, но у этого качества есть обратная сторона: хотите вы или нет, но вы вовлекаетесь в эмоциональное состояние своих учеников.

- Необходимость проявлять терпение. Это тоже забирает на себя много психических ресурсов.

Психолог подчёркивает: эмоциональная перегрузка — неизбежная часть жизни людей, которые работают в системе образования, этого попросту невозможно избежать. Работа учителем предполагает ежедневное взаимодействие не с одним ребёнком, а с множеством детей, необходимость подстраиваться под них и постоянно контролировать себя, свою речь, эмоциональную реакцию, вовлечённость. Да и помимо непосредственной работы с детьми, школьная жизнь сама по себе насыщена мероприятиями и событиями, они также добавляют эмоциональную нагрузку.

Какой же выход, если эмоциональная перегрузка — естественный побочный эффект профессии? Своевременное применение техник, которые позволяют облегчить эмоциональное состояние и тем самым избежать стадии «Зомби».

«Поэтому наша задача сегодня, на старте, пока 1 сентября не наступило, подготовить себя, вооружиться актуальными техниками, которыми можно пользоваться в любое удобное время для того, чтобы позаботиться о себе, немножко восстановиться и почувствовать свой баланс», — заключает Дина Денисова. Всего она перечислила пять техник.

Техники рисования эмоций и возможность рвать или комкать бумагу

Хотя на первый взгляд кажется, что эта техника слишком простая и наивная, она очень действенная: когда вы чувствуете, что вас переполняют эмоции, нарисуйте их.

Художественных навыков для этого не нужно: достаточно завитушек или росчерков — просто отображайте всё, что само будет идти из-под пера. Главный эффект в том, что когда рука взаимодействует с листом, ваше эмоциональное напряжение выплёскивается. То же самое происходит, когда вы рвёте или комкаете бумагу.

Чуть более продвинутый уровень — отвести рисованию отдельное время и использовать раскраски (например, с мандалами), чтобы погрузиться в процесс. Взаимодействие с цветом даёт дополнительный хороший эмоциональный эффект. Конечно, во время перемены в школе раскрашиванием вряд ли можно заняться. Но нарисовать завитушки или порвать какие-нибудь ненужные листы бумаги вы вполне можете, чтобы немного снизить накопившийся градус напряжения.

Техника наблюдателя

Эта техника пригодится для ситуаций, когда в ответ на какое-то действие возникает импульсивная реакция: накричать, что-то швырнуть или сделать нечто подобное. Суть в том, чтобы создать паузу между стимулом и реакцией — это даст возможность обдумать ситуацию, взять себя в руки.

Попробуйте встать в позицию наблюдателя — то есть взглянуть на эту сцену как бы со стороны, словно вы «смотрите кино» про себя и класс, с которым сейчас взаимодействуете. Это даёт возможность эмоционально выключиться из ситуации, описать и оценить её как будто от третьего лица. Из этого состояния можно увидеть, что привычный способ реакции (например, накричать на ученика или выставить его за дверь) на самом деле не работает, и «порекомендовать» другие варианты реакции.

Если вам сложно сразу начать выполнять эту технику «в моменте», можно попробовать применить её в конце рабочего дня, мысленно разбирая одну или две произошедшие ситуации с позиции третьего лица. Так вы разовьёте у себя возможность выключаться из эмоционально заряженной ситуации и регулировать степень своего вовлечения в неё.

Техника легальной жалобы

Иногда кажется, что нет смысла жаловаться, да и некому, потому что тем самым якобы распишешься в собственном непрофессионализме. Так работают внутренние барьеры, которые не позволяют поделиться своими переживаниями.

Но на самом деле делиться переживаниями полезно. Например, в кабинете психолога или с коллегой, которому хорошо понятны ваши огорчения в духе: «У меня сегодня был не самый лучший день, я не справилась, мне кажется, что дети меня не услышали» и который способен выслушать вас безоценочно, без советов и критики.

В кругу семьи наши близкие не всегда могут оказать такую поддержку. Но если вы найдёте коллегу, которому сможете довериться и выделить минут десять на то, чтобы поделиться своими переживаниями (больше времени не потребуется), вы снизите накал своего эмоционального напряжения и почувствуете, что не одиноки.

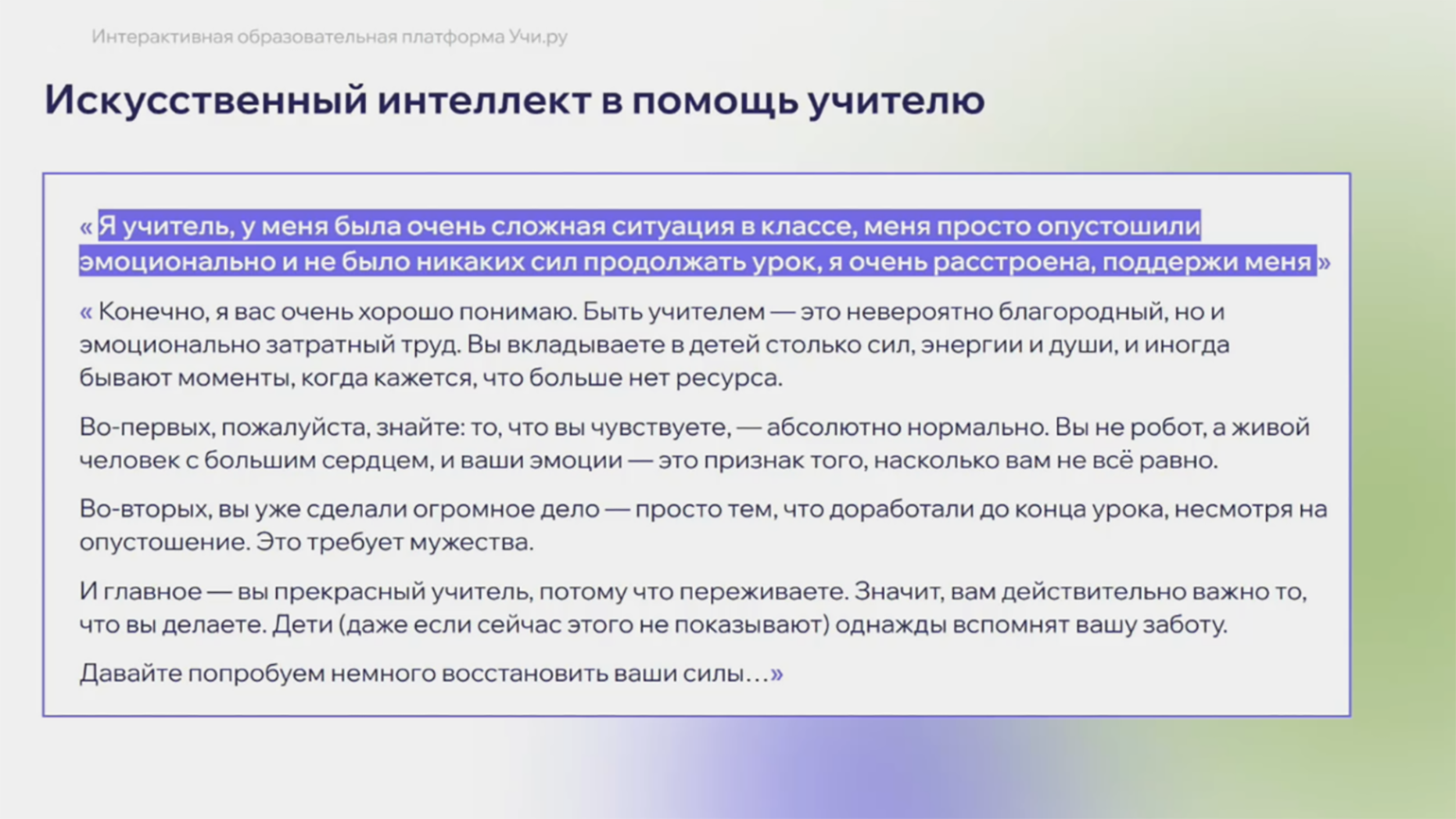

Тем, у кого рядом нет таких коллег, Дина советует использовать в этих целях языковую нейросеть как собеседника. Да-да, можно описать ИИ-боту вроде ChatGPT свою ситуацию и попросить о поддержке — нейросети вполне на это способны.

Скриншот: Skillbox Media

Техники «заземления»

Когда эмоции зашкаливают, мы как бы отрываемся от себя, теряем опору, мышление «улетает», и мы не можем справиться со своим состоянием. Есть техники, которые помогают снова «заземлиться», ощутить себя здесь и сейчас, вернуться в спокойное состояние, задействовать парасимпатическую нервную систему вместо симпатической, которая активируется в стрессовых ситуациях.

Например, физическое заземление переносит наше внимание на восприятии собственного тела и тем самым снижает чрезмерную интенсивность эмоций в неприятной ситуации. Вот что самое простое можно для этого сделать:

- сжимайте кулаки, чтобы почувствовать напряжение от костяшек пальцев;

- переключите внимание на стопы, почувствуйте, как они упираются в пол;

- если уже начался сезон отопления, подойдите к батарее, прикоснитесь к ней, почувствуйте, насколько она горячая;

- выпейте немного холодной воды, если есть такая возможность (но, конечно, не ледяной, чтобы не заболеть).

Ментальное заземление помогает мысленно вернуться в реальность и тренирует осознанность. Для этого нужно сосредоточиться на своих органах чувств. Например, попробуйте назвать:

- пять предметов, которые видите вокруг;

- четыре тактильных ощущения, которые сейчас испытываете (допустим, гладкость и прохладу поверхности стола под рукой, мягкость спинки стула под вашей спиной, шершавость ткани вашего пиджака и так далее);

- три звука, которые вы сейчас слышите;

- два запаха, которые ощущаете;

- один вкус.

Обонятельно-вкусовое заземление — техника, концентрирующая внимание на конкретном, приятном вам запахе или вкусе. Для этого стоит всегда держать при себе, например, пузырёк с любимым эфирным маслом или, скажем, мятные леденцы.

Техника авторизации опыта

Учебный год достаточно долгий, и оценивать свою эффективность по контрольным работам в вашем классе или ещё по каким-то событиям очень тяжело. Тем более что у каждого учителя много ежедневных рутинных действий, которые тоже достойны того, чтобы их отметить как успех. Например, удачно проведённый урок в сложном классе или просто отсутствие конфликтов за весь день. Если мысленно отмечать даже маленькие свои победы, это даёт мозгу дополнительную порцию дофамина — нейромедиатора, который отвечает за удовольствие и мотивацию.

Можно отмечать свои маленькие успехи в письменном виде, но необязательно, если вы не хотите добавлять себе рутины. Даже возможность просто проговорить себе в конце рабочего дня, что у вас сегодня получилось хорошо, повышает чувство удовлетворённости собой как профессионалом и в целом как успешным человеком, который знает, чего хочет и чего от себя ожидает.

Признавая свои заслуги, вы чувствуете внутреннюю гармонию и показываете себе, что умеете завершать дела, получая от этого удовольствие.

Дина Денисова посоветовала взять на вооружение хотя бы пару техник из тех, которые она перечислила, и разместить их в каком-нибудь недоступном для чужих глаз месте, например на последней странице ежедневника. И в моменты напряжения использовать их — это то, что будет возвращать в реальность и поможет не копить негативные эмоции до того момента, когда внутреннее состояние станет тяжёлым.

«В моей практике было очень серьёзным осмыслением, — поделилась она, — что в первую очередь нужно управлять не эффективностью с точки зрения тайм-менеджмента или оптимизации процессов, а именно своей энергией. Когда у нас её много, мы решаем гораздо больше задач, нежели просто применяя техники эффективного планирования. Планировать мы можем всё что угодно, а вот будет ли у нас энергия на то, чтобы это реализовать — большой вопрос».

А ещё какими-то из этих простых техник можно поделиться со своими учениками. Они ведь тоже в течение учебного года испытывают эмоциональные перегрузки.

Читайте также:

- Стресс: признаки, симптомы, причины, способы от него избавиться

- Профессиональное выгорание — что это такое, какие есть симптомы, как с ним бороться

- Как снизить стресс учащихся: советы преподавателям и методистам

- Так ли страшен стресс от ЕГЭ? И как правильно настроить детей: мнение психолога

- Книжная полка: «Дисциплина без стресса, наказаний и наград», Марвин Маршалл