Искусство на улице: афиши Парижа во второй половине XIX века

Дизайн, технологии и главные имена в рекламах Прекрасной эпохи.

В парижском музее Орсе до 6 июля 2025 года проходит масштабная выставка «Искусство на улице» (L’art est dans la rue). Организаторы отмечают: по масштабу и глубине исследования она единственная и первая в своём роде. В экспозиции представили почти 230 работ художников второй половины XIX века — это Муха, Тулуз-Лотрек, Боннар, Стейнлен, Шере. И это не просто демонстрация архивных визуальных материалов, но и анализ того, чем был золотой век художественного плаката. «Искусство на улице» даёт зрителю представление о культурных и социальных изменениях эпохи.

Театральные афиши с Сарой Бернар, рекламы универмагов, объявления о новых романах Эмиля Золя, — весь этот яркий, многотиражный, расклеенный по столице калейдоскоп волновал не только кошельки горожан, но и умы критиков, утверждавших, что всё это портит образ европейской столицы.

Рассказываем, какой была реклама бель эпок и почему это культурный феномен, достойный изучения.

«Весь Париж — лавка»

Парижский плакат второй половины XIX века — это продвижение бизнеса и произведение искусства одновременно.

В это время полным ходом идёт индустриализация Европы и Америки. Развиваются системы транспорта: люди с состоянием и без начинают путешествовать массово как никогда ранее в истории цивилизации. Буржуазии всё больше.

Несмотря на политическую нестабильность — очередная республика сменяет очередную империю и обратно, — в Париж едут аристократы и нувориши Старого и Нового света, которые хотят одеваться, веселиться, пробовать новое. Для их удовольствия стремящиеся выжить посреди социальных катаклизмов торговцы и антрепренеры предлагают магазины, пассажи, театры и кабаре.

Да и местная публика — важные клиенты: женщины в дневные часы, мужчины после службы и по выходным так же стремятся развлечь себя.

Изображение: The Museum of Modern Art

«Весь Париж — лавка», — писал русский поэт Евгений Баратынский. Город наполнили семейные магазинчики, универмаги, пассажи. Яркая будоражащая реклама была просто необходима для успешной конкуренции.

Кому же её создавать, как не тем художникам, графикам и литографам, которые прибывали в столицу искусства в надежде прославиться и заработать? Стать салонным художником и найти постоянных состоятельных заказчиков непросто, а средства на хлеб нужны.

Итак, есть бурная торговля, есть публика, жаждущая впечатлений, есть мастера изобразительного искусства, а как же технологии печати?

Тут тоже всё в порядке: литографические мастерские были готовы предложить самые большие форматы, которыми можно заклеить и афишные стенды, и целые стены домов.

Рекламные технологии XIX столетия

Носители

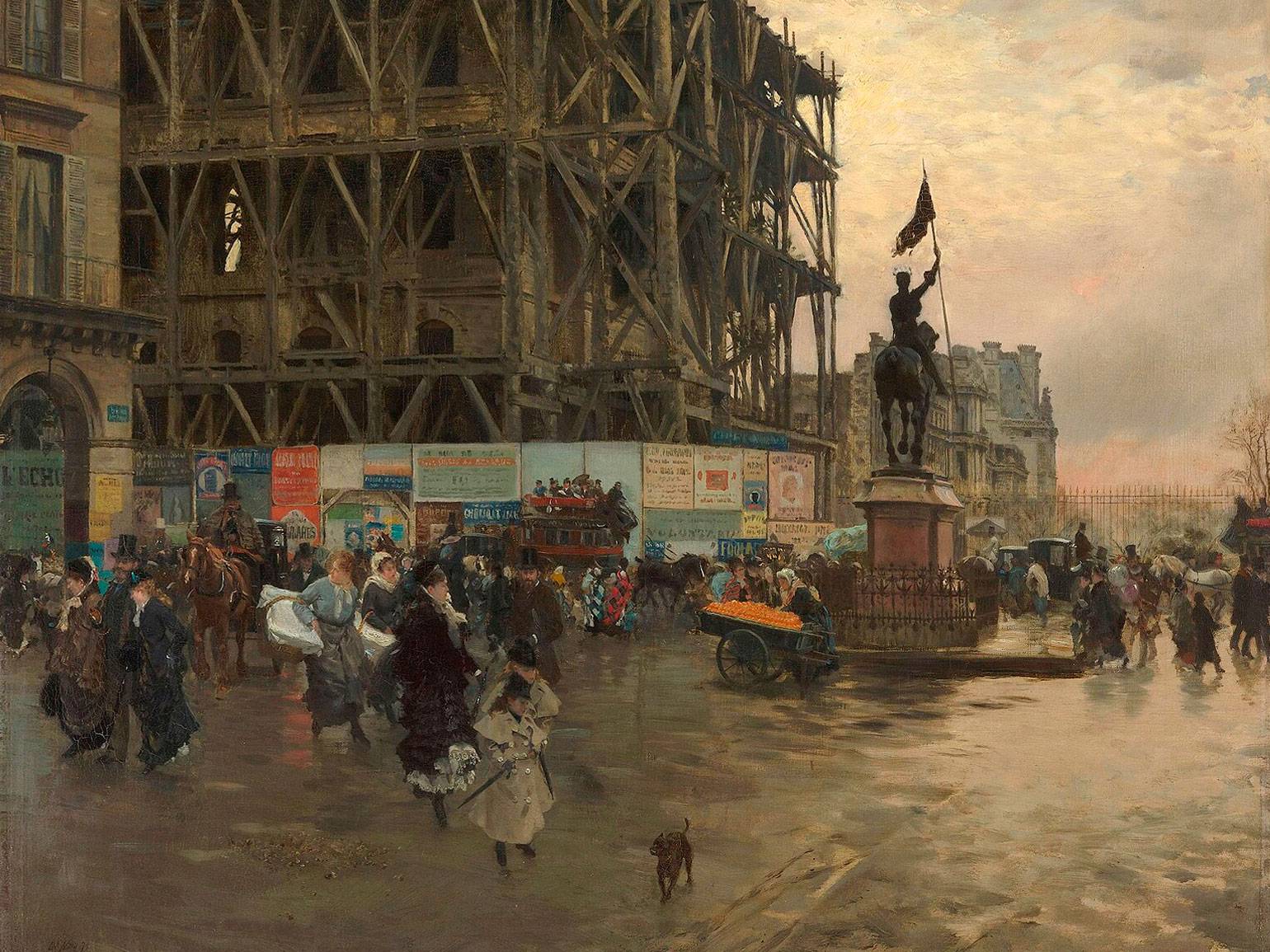

В третьей четверти XIX века по поручению Наполеона III шла активная перестройка Парижа под руководством барона Османа. Средневековый город сносили и прокладывали новые улицы и бульвары, возводили современные многоэтажные дома. Торцевые стены, к которым позже пристраивали очередное здание, порой временно пустовали и становились масштабной площадкой для рекламы.

Баннеры высотой с дом клеили на эти стены, как обои, составляя из более мелких частей, напечатанных литографическим способом. Рекламой заполняли и временные заборы, огораживающие многочисленные строительные площадки в городе, который переживал колоссальную реконструкцию.

Изображение: musée d’Orsay

Размещали рекламу не только на стенах и заборах. Промдизайнеры XIX столетия создавали специальные рекламные носители.

Столичный печатник Габриэль Моррис в 1868 году получил от властей разрешение установить такие тумбы, чтобы расклеивать театральные афиши, причём по его проекту у них была и другая полезная для города функция: дворники могли прятать внутри мётлы и прочий инструмент для уборки.

Фото: State Library of Victoria / Марина Закусилова для Skillbox Media

Фото: Марина Закусилова для Skillbox Media

Позже Эжен Валлен разработал стенд для плакатов: это была деревянная резная конструкция сложного дизайна в модном стиле ар-нуво.

Фото: Марина Закусилова для Skillbox Media

Читайте также:

Печать

Литографический станок увеличился — печатные технологии стали лучше. И даже самому этому технологическому фактору посвящали рекламу.

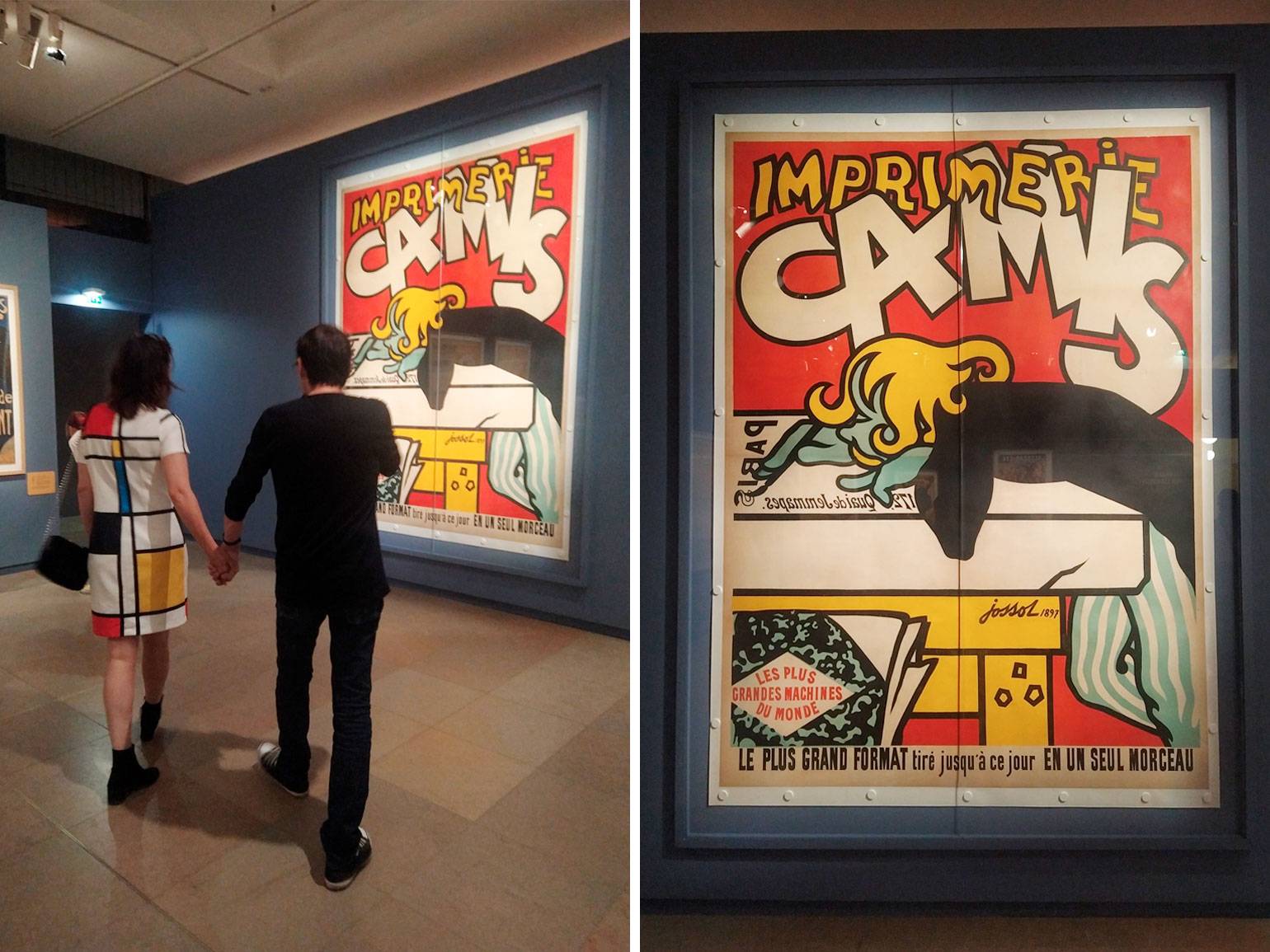

Вот художник Анри Гюстав Жоссо представляет публике новый печатный станок Camis: при первом взгляде на плакат можно подумать, что этот принт — французский комикс второй половины ХХ века или почти поп-арт Роя Лихтенштейна 1960-х годов, а это плакат 1897 года.

Станок Camis способен полноформатно напечатать самую большую на тот момент рекламу одним листом. Автор изображает усатого литографа за работой — герой графики производитель, а не потребитель. Он выводит на камне буквы адреса (в реалистично обратном порядке, ведь при печати они зеркально перевернутся). Распластавшийся на плите герой с синим лицом не может не вызвать улыбку. Это предтеча поп-арта: принты, тиражи, яркие чистые цвета и толика юмора.

Фото: Марина Закусилова для Skillbox Media

Копирайтинг

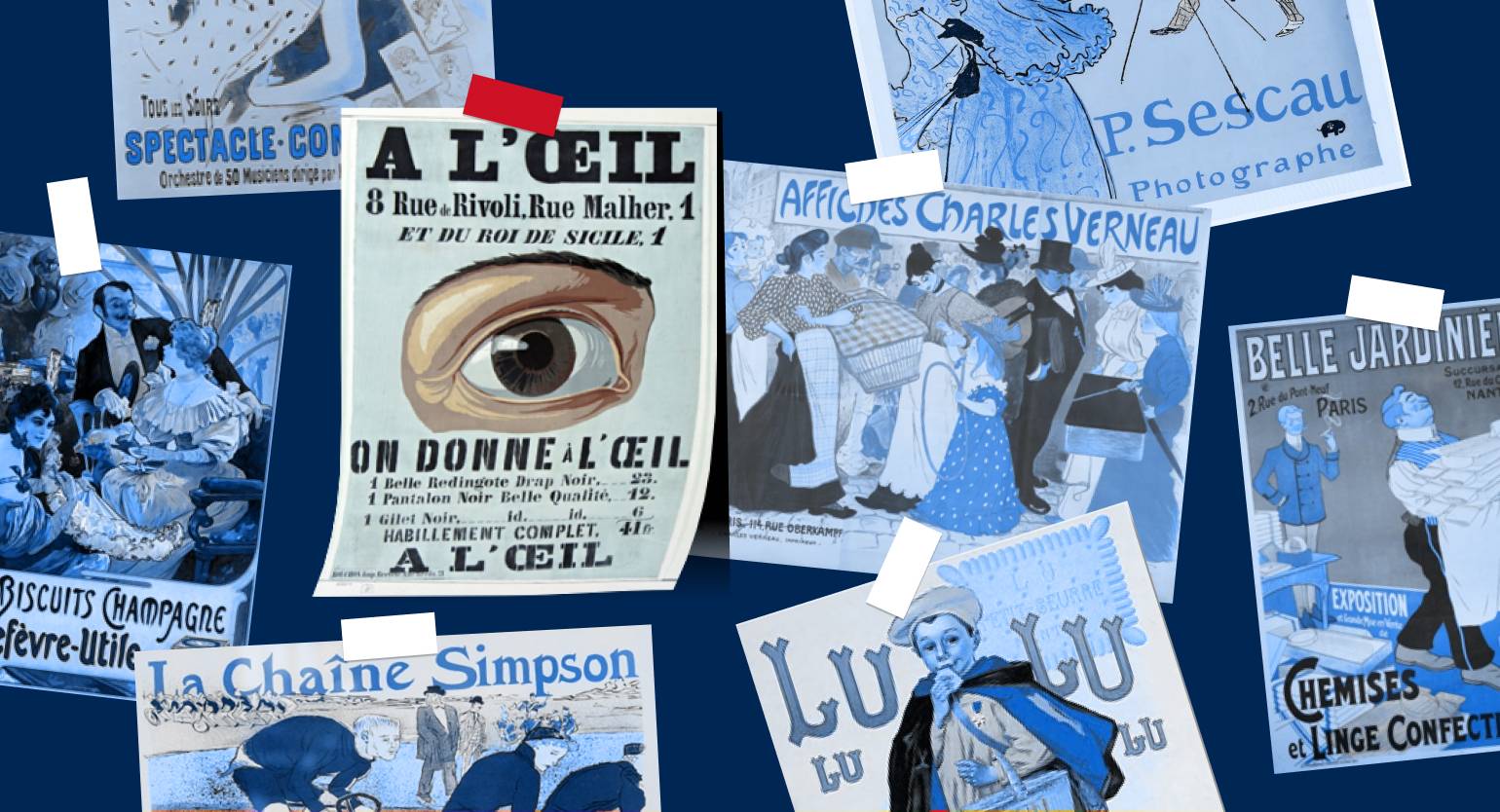

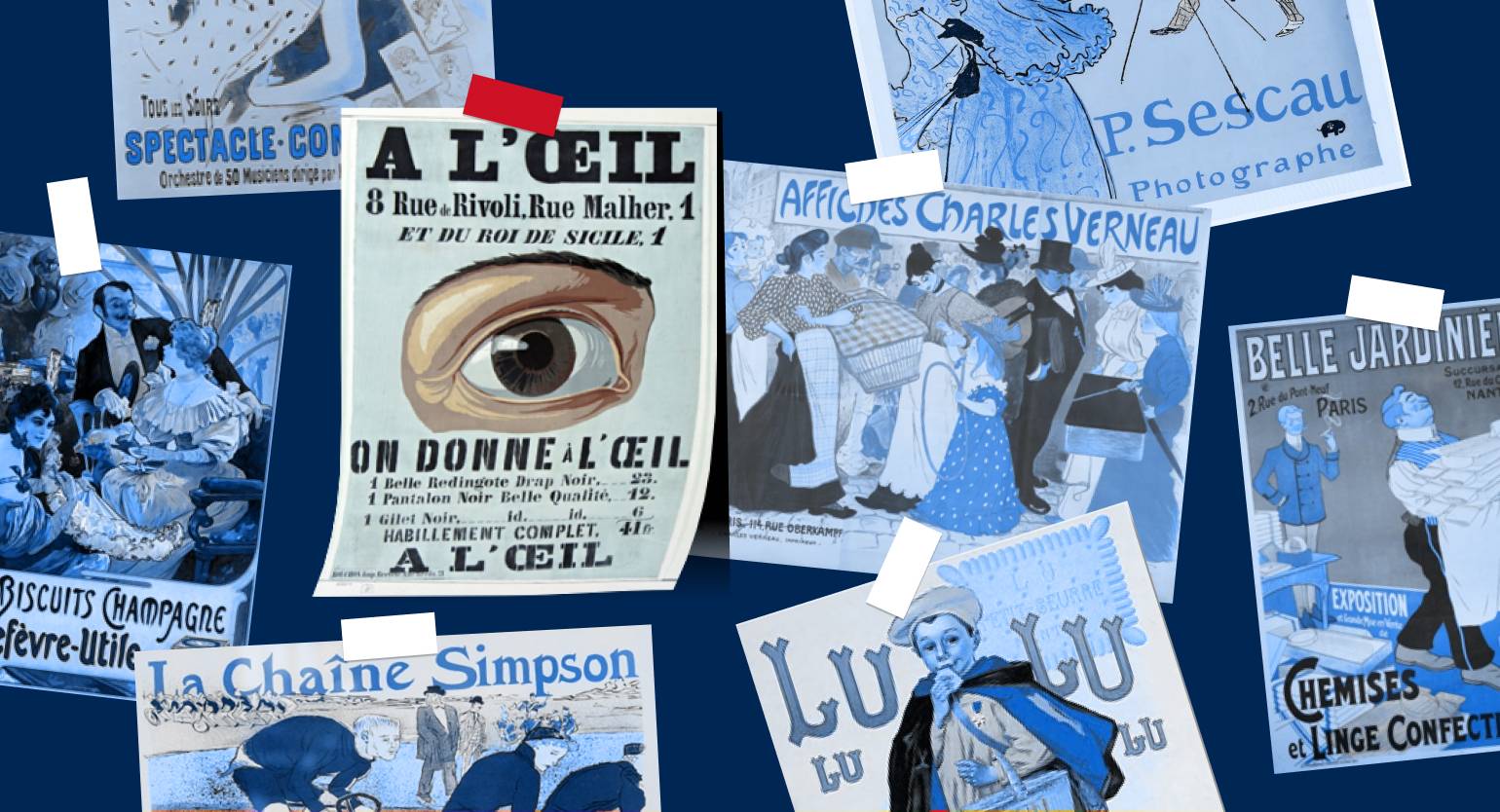

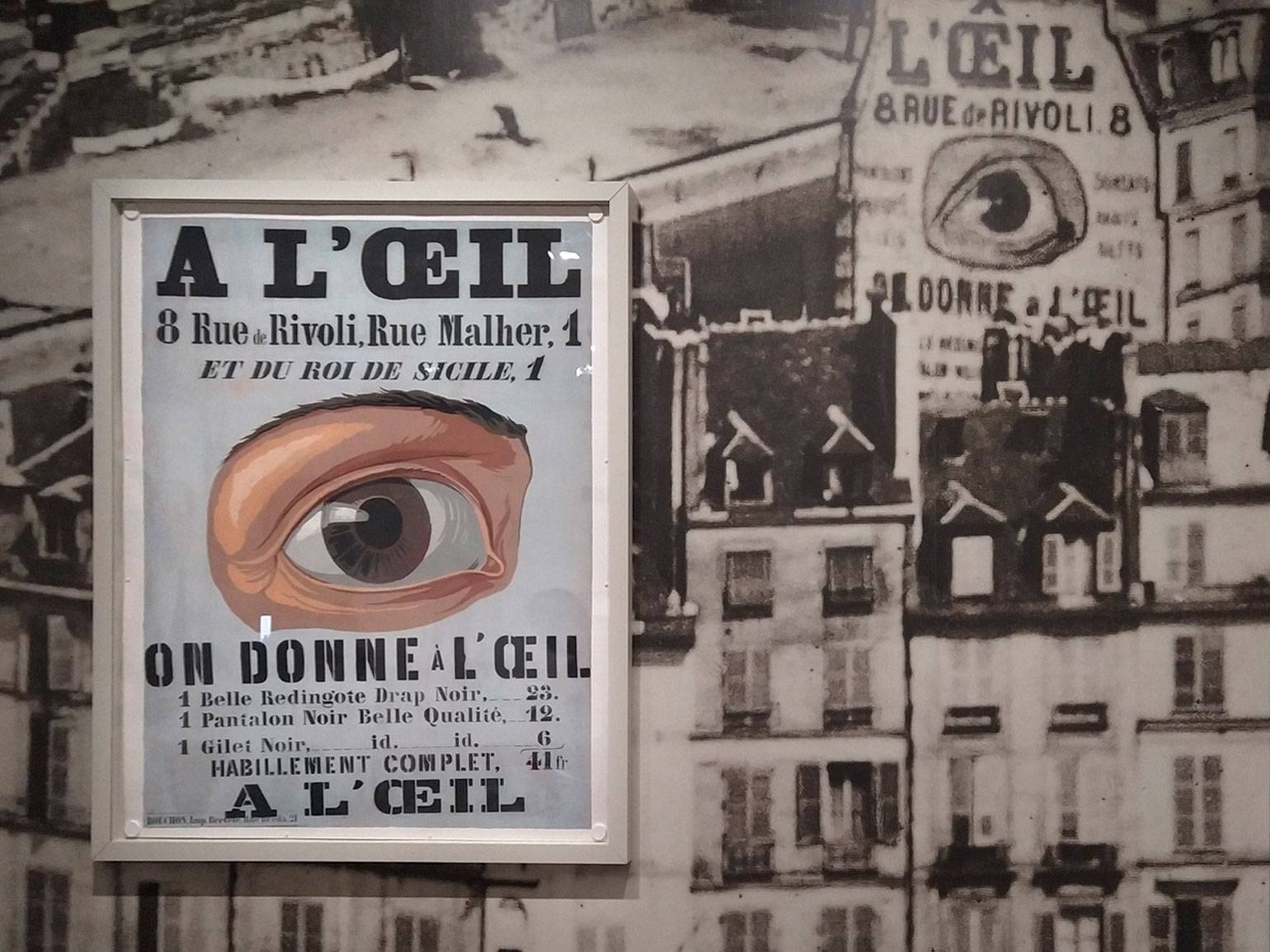

Огромный глаз смотрит на город с высоты шестиэтажного дома: рекламный баннер на боковой стене здания, выходящего фасадом на Сену, предлагает взять в кредит сюртук, брюки, жилет.

На этом плакате рекламный заголовок «On donne à l’œil», у которого во французском языке XIX веке было два смысла: «Отдаём бесплатно» и «Продаём в рассрочку». Вы пришли, мы вас увидели и доверяем — забирайте костюм, заплатите потом.

Это близко к русскому выражению «получить за красивые глаза» — и здесь заманчивый двусмысленный копирайтинг и выразительный образ глаза манят отправиться на торговую улицу Риволи и хотя бы взглянуть.

Фото: Марина Закусилова для Skillbox Media

Отец французского плаката

Жюль Шере — истинный основоположник французского рекламного плаката. Жизнерадостные воздушные девушки на его работах, как писал современник, были словно «фантастические цветы, распустившиеся на плесени старых серых стен». Они призывали приходить на варьете и покупать велосипеды, газовое топливо и конфеты. Они улыбались и размахивали юбками.

Шере родился в небогатой семье типографа и уже в 13 лет начал обучаться литографии и работать в мастерской, где печатали религиозные изображения. Однако вкусы мальчика были иными, он бегал в парижские музеи и любил разглядывать живопись Ватто и Фрагонара — авторов интимных и сентиментальных сценок. Это влияние лёгкого рококо проявилось в его самостоятельном творчестве позже.

Потом он побывал в Лондоне, где познакомился с техникой хромолитографии, и к возрасту 30 лет в 1866 году открыл в Париже свою первую литографическую мастерскую, где стал печатать цветные плакаты.

Под его руководство и по его эскизам созданы образы хорошо нам знакомых и сейчас французских брендов XIX века: кабаре «Мулен Руж», кафе «Тамбурин», какао «Лара» и Всемирной выставки.

Изображение: Spencer Museum of Arts

Читайте также:

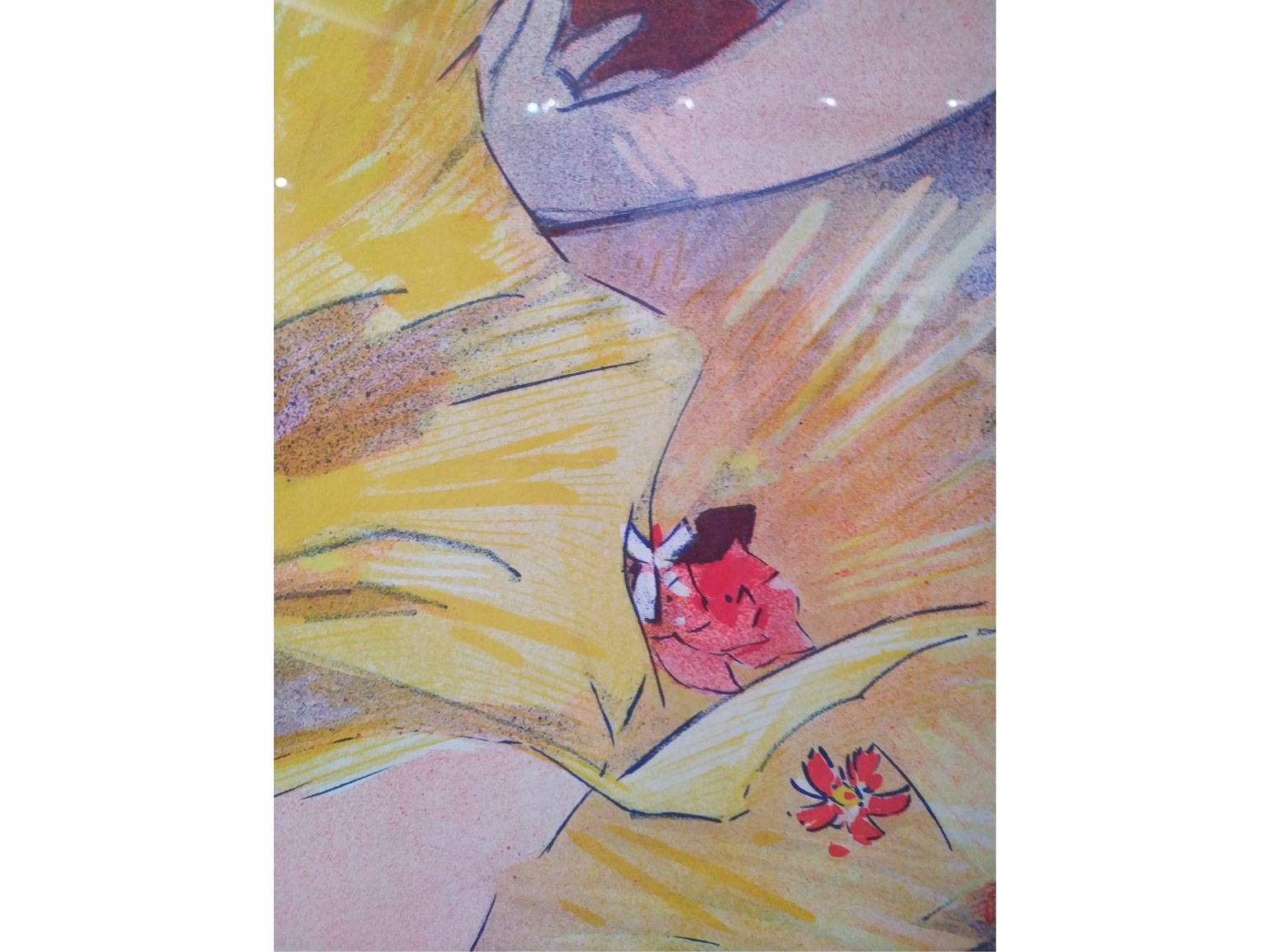

Технологически Шере значительно упростил исполнение афиш — он добился оттиска двумя красками с одного литографического камня. Также он использовал технику крапления, чтобы добиться воздушности и плавных переходов оттенков: камень обрабатывали, создавая пористую текстуру, и, таким образом, краска отпечатывалась не сплошной заливкой, а в виде множества точек — практически как современное растровое изображение.

На фрагменте афиши 1890 года, посвящённой балу-маскараду на Монмартре, можно увидеть красные, синие и жёлтые точки, которые при взгляде с расстояния создают оранжевые, сиреневые и малиновые оттенки.

Изображение: Public Domain

В рекламе «Саксолина», безопасного топлива для газовых ламп, мы тоже видим эффектно работающее сочетание этих красок. Глубокий синий в тенях платья передаёт его бархатную текстуру; жёлтые рукава-жиго по тогдашней моде освещены сиянием лампы, и всё это на коралловом фоне стены, создающем тепло и уют, как и положено топливу в лампе.

И если героиня вся в динамике: складки платья — словно морские волны с пеной на популярных тогда японских гравюрах, то сама лампа и заголовок Saxoleine устойчивы и стабильны, что добавляет ощущение доверия бренду. Психология цвета и формы в деле.

Фото: Марина Закусилова для Skillbox Media

Покупай, ешь, гоняй

«Женщина бессильна против рекламы, и её фатально влечет ко всякому шуму», — говорил герой Эмиля Золя в романе «Дамское счастье» 1883 года, где показано нутро парижского универмага и поглощение этой машиной торговли соседних лавочек тканей, перчаток и зонтиков. Отныне всё можно было купить в одном месте, а снижение цен компенсировалось большим товарооборотом.

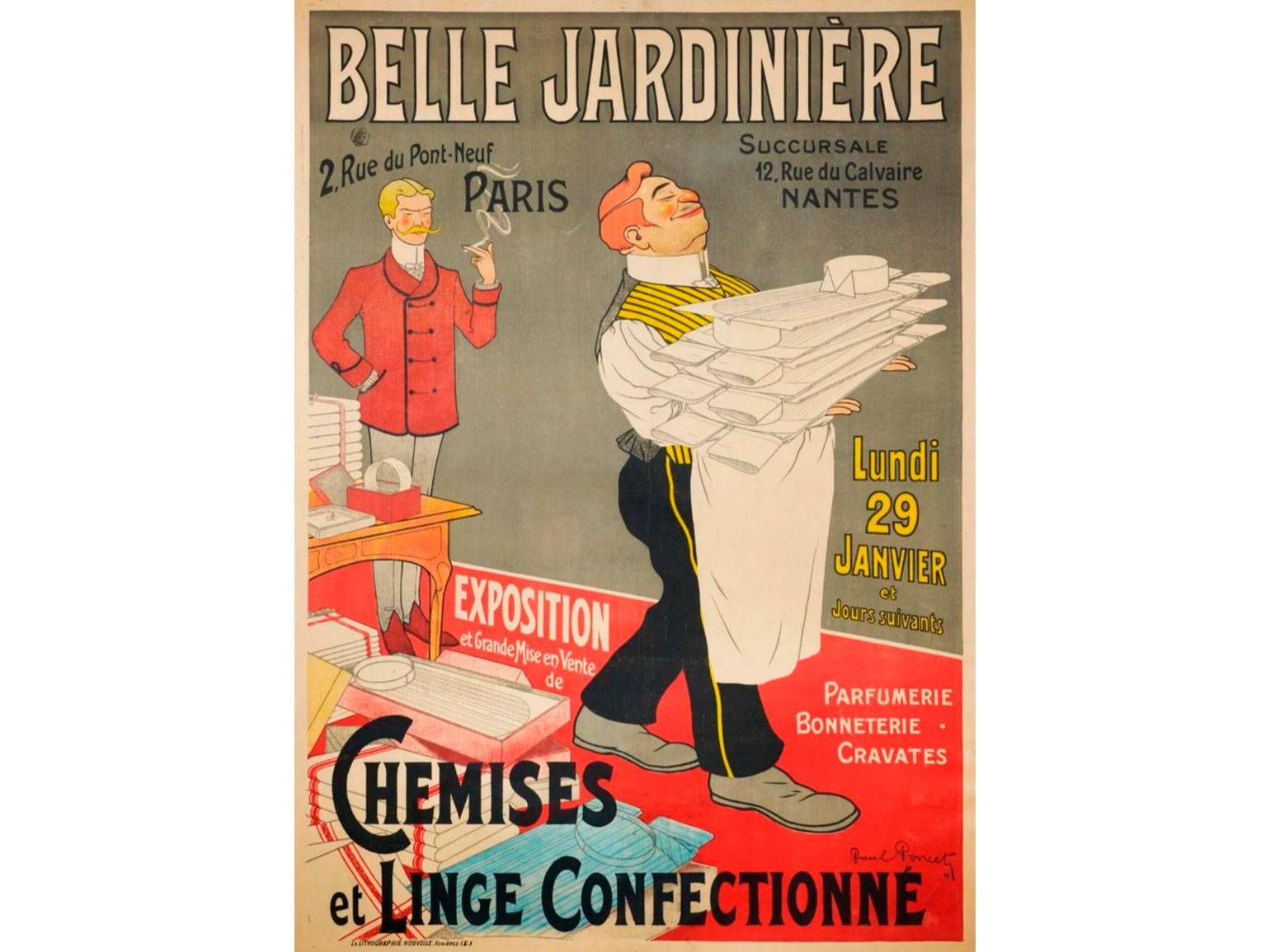

Этот литературный образ был во многом списан с реального универмага «Прекрасная садовница» (La Belle Jardinière), который предлагал готовое платье по доступным ценам: привычное для нас «несколько размеров одного фасона» было новым удобством для XIX столетия.

Фото: Роджер-Виолле / Парижский фотограф / Forum des images / Google Arts and Culture

Изображение: Public Domain

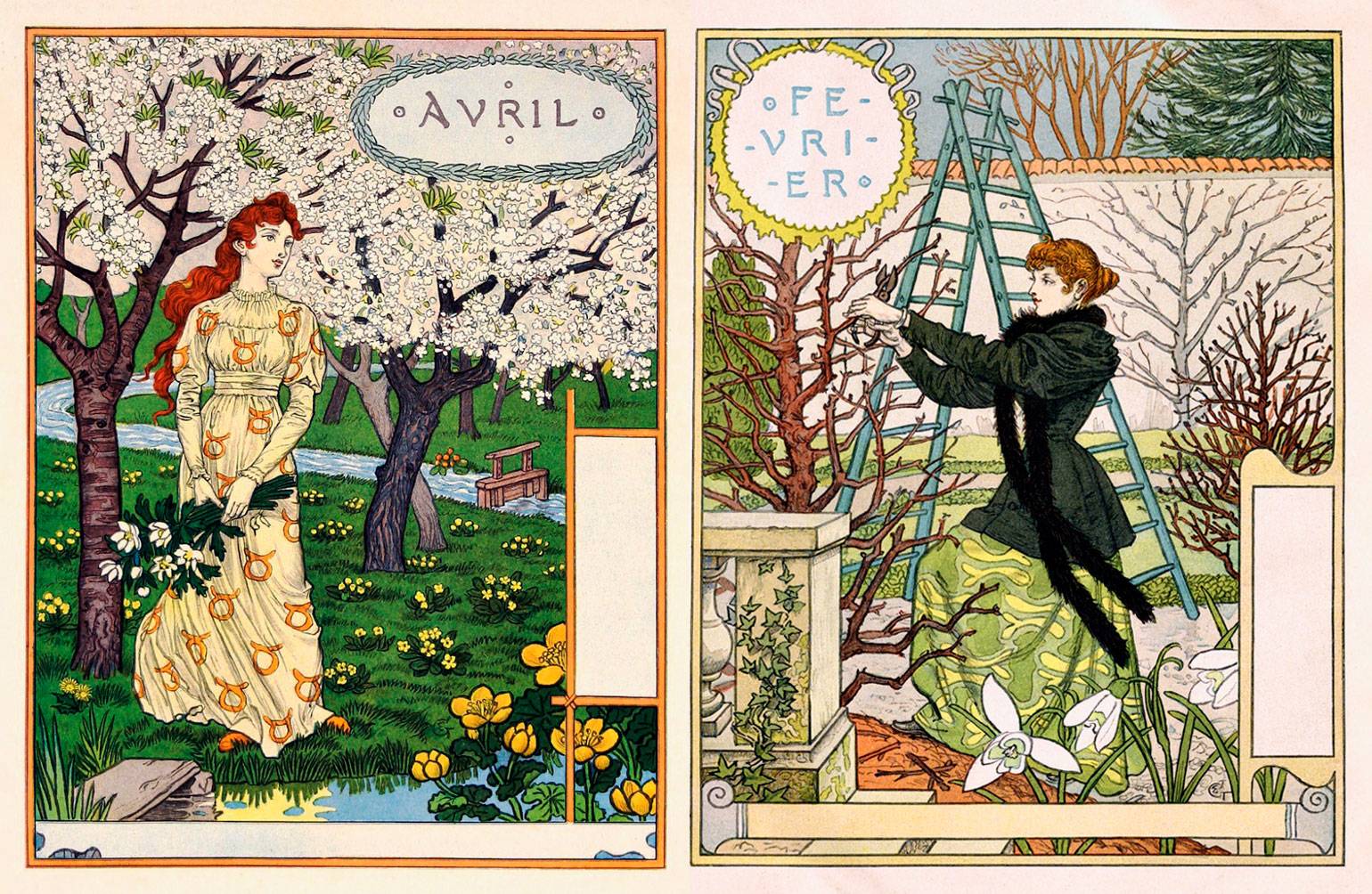

Универмаг La Belle Jardinière регулярно выпускал сезонные каталоги одежды с красочными иллюстрациями. На обложке зимнего журнала дама в пальто на катке, в весеннем номере — девушка с рыжими длинными волосами, словно сошедшая с полотен прерафаэлитов, в цветущем саду.

Фотография уже существовала во второй половине XIX века, и к концу столетия даже начал формироваться фешен-жанр, но массовая полутоновая печать снимков широко распространилась в прессе только в XX веке. А пока все новые коллекции рисуют художники-графики: они создают сюжетные сценки, в которых подсказывают клиентам, какой наряд при каких обстоятельствах будет уместен для мужчин, детей и женщин.

Швейцарец Эжен Грассе (Eugène Grasset) работал в Париже и создавал для универмага красочные рекламы. Они также выходили в виде календаря с образами девушек, которые ухаживают за садом в разные сезоны года.

Изображение: Wikimedia Commons

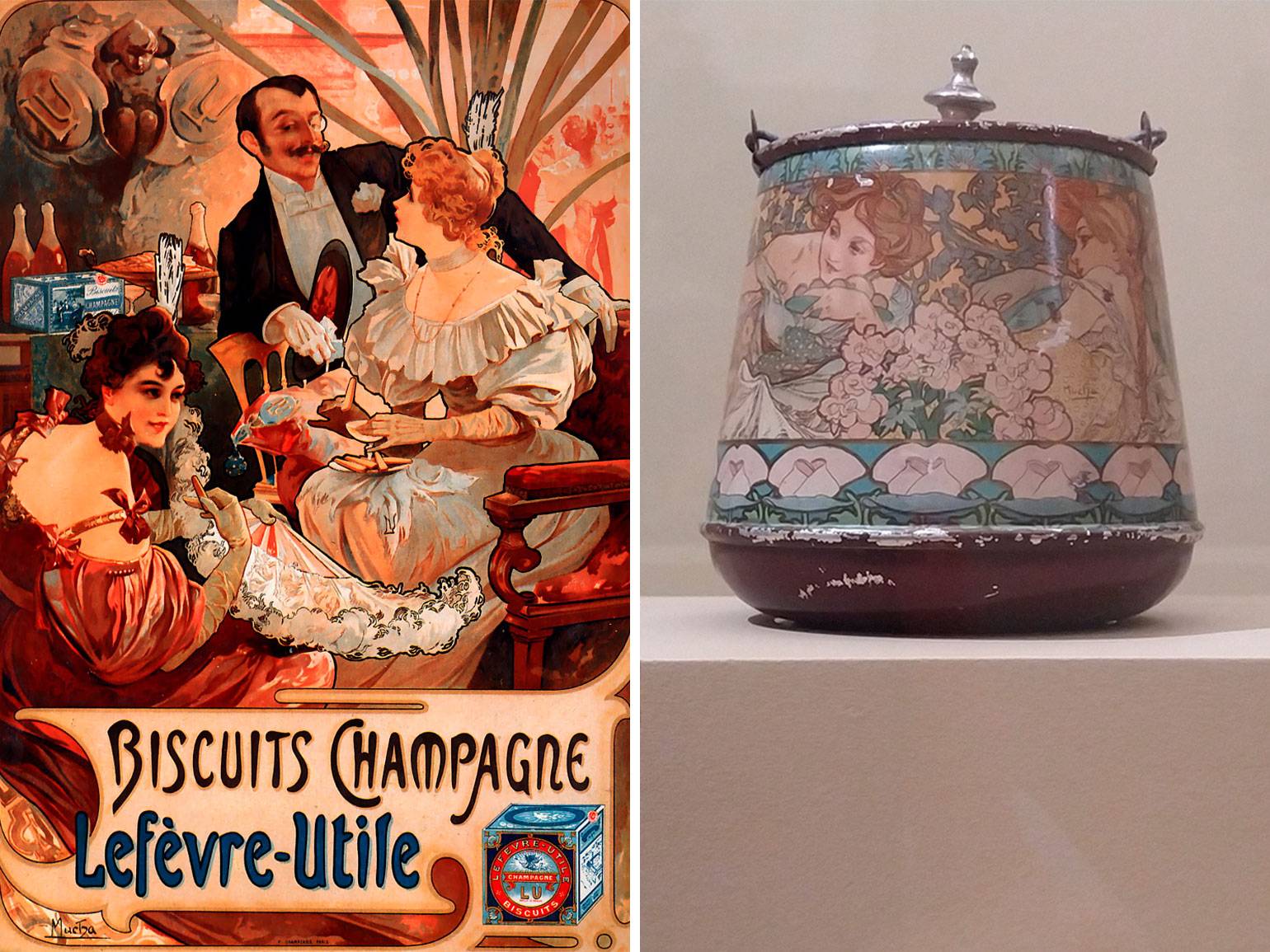

С рекламы сладостей тоже улыбались юные красавицы. И дети: рекламщики XIX века определили, что взгляды дам к плакатам привлекают образы малышей. Так в рекламе печенья фабрики, основанной в Нанте в 1846 году, появился образ мальчика в берете и с корзинкой.

Изображение: Mondelēz International

Кстати, Муха декорировал и металлические коробки для печенья, которые стали обязательными в сервантах с чайной посудой.

Так формировалась эстетика быта в эпоху ар-нуво: теперь не обязательно было быть состоятельным аристократом или буржуа, чтобы обладать предметом, к декору которого приложил руку популярный художник. Массовое производство декорированных бытовых вещиц (зеркал, табакерок, календарей) развивало «вкусы обывателей».

Изображение: Art Renewal Center Museum / Марина Закусилова для Skillbox Media

Читайте также:

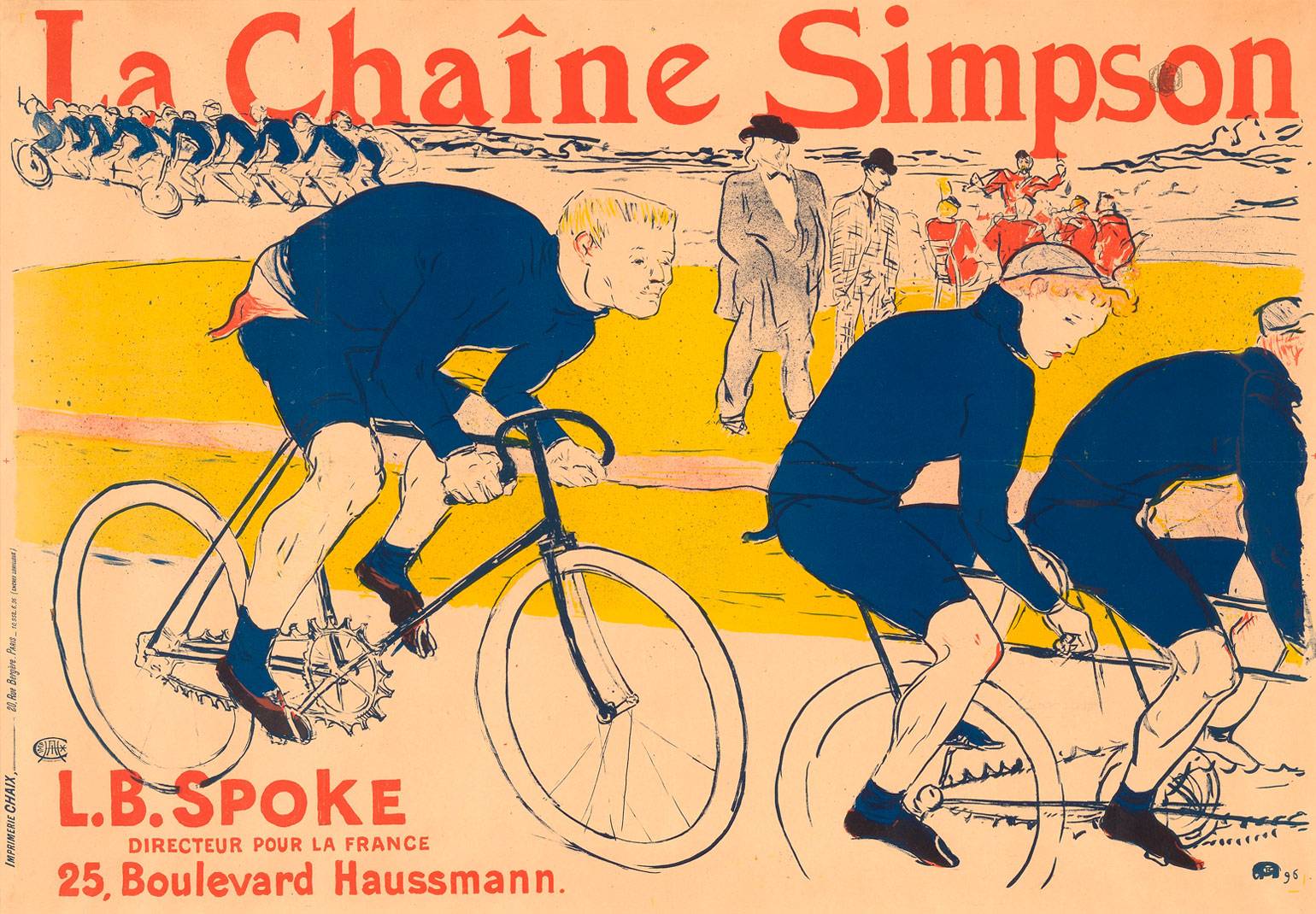

Безопасные велосипеды с пневматическими шинами появились как раз в Прекрасную эпоху, и интересно, что женские образы на велоплакатах визуально соответствовали идеям первой волны эмансипации: дамам за рулём не мешали ни многослойные юбки, ни пышные рукава.

Изображение: Марина Закусилова для Skillbox Media / Public Domain

Афишу Второго Салона велосипедов во Дворце промышленности 1894 года создал импрессионист и график Жан-Луи Форэн, красавицы украшали плакаты Эжена Грассе (1899) и Альфонса Мухи (1902), а вот Анри Тулуз-Лотрек изобразил в рекламе мужскую гонку.

Изображение: Public Domain

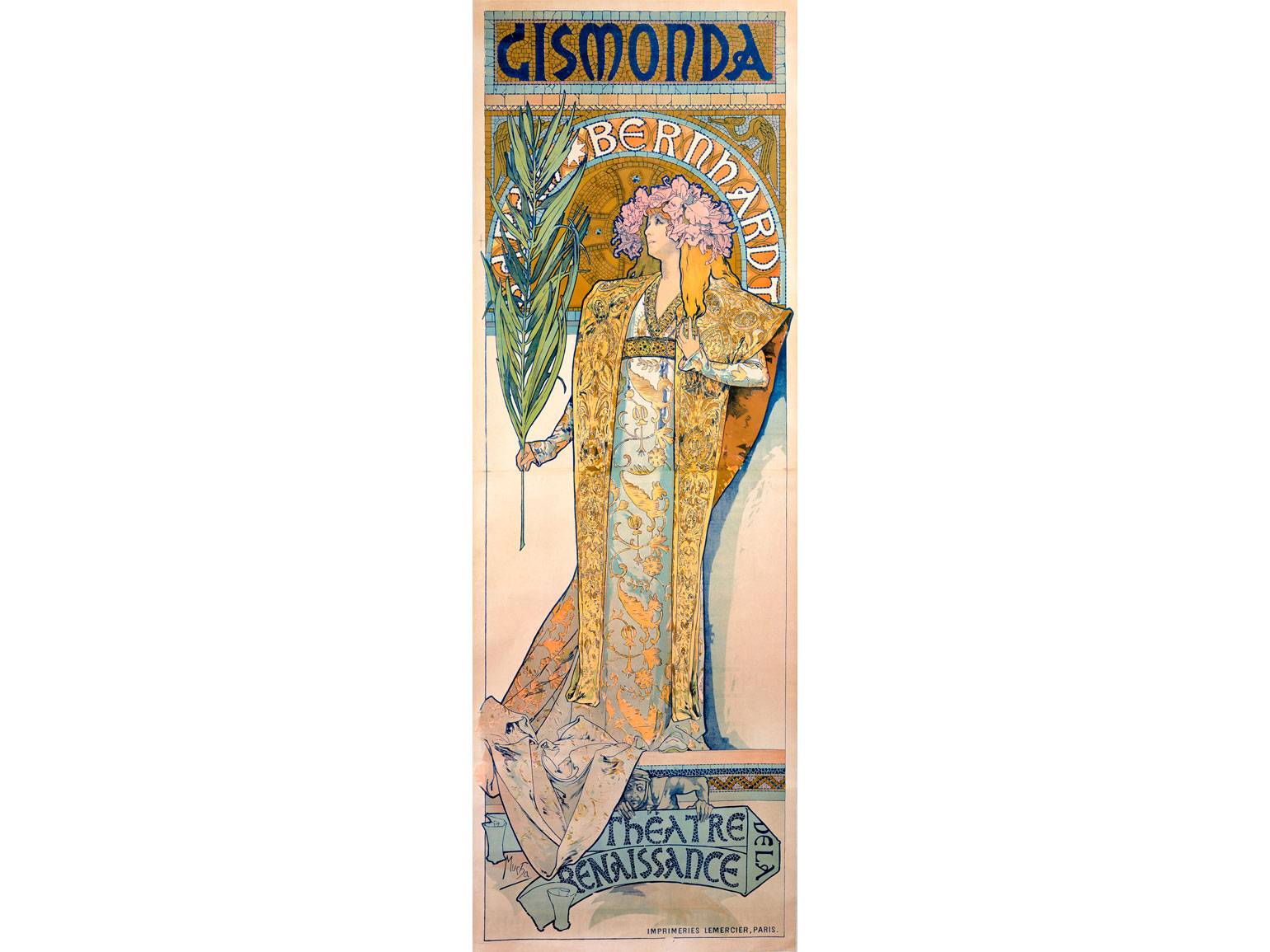

Как Альфонс Муха создал икону

На Рождество 1893 года Альфонс Муха, уже шесть лет работавший в Париже как иллюстратор, получил от театра «Ренессанс» заказ на исполнение афиши к спектаклю «Жисмонда». Премьера уже состоялась, но Сара Бернар, исполнительница главной роли, была недовольна эскизом, предложенным типографией. Другие художники не стали брать новый заказ в преддверии праздника, а Альфонс взял, но выполнил в спешке.

Работа оказалась шагом к собственной популярности художника. Дива была покорена, Муха получил место главного декоратора театра и создал в последующие годы другие знаковые афиши к спектаклям «Дама с камелиями», «Самаритянка», «Тоска», «Гамлет», «Лорензаччо» и другим.

Фото: Марина Закусилова для Skillbox Media

Вероятно, Сара Бернар была первой актрисой, которая лично контролировала свой образ в медиа. Чем больше была её популярность, тем выше были её требования к рекламе: она хотела изображений в лучшем виде. Эффектные образы актрисы, о которой говорили вся Европа и Америка, притягивали взгляды к афишам и таким образом подталкивали рост славы и художника, их создававшего.

Альфонс Муха не просто писал привлекательные картинки — он создавал концептуальную графику. В рекламе «Жисмонды» портрет актрисы дополнил знаковым символом пьесы — пальмовой ветвью; на плакате «Медеи» — кинжалом. Он обрамлял её голову полукругами, тем самым концентрируя внимание зрителя на героине, украшал пространство вытянутой афиши растительными орнаментами и паттерном античной мозаики с приглушённым серебряно-золотым колоритом.

Муха принёс в плакатный жанр изящество и благородство академического искусства: афиши стали картинами на улицах Парижа, доступными каждому — аристократу, буржуа, студенту или рабочему.

Так Муха формировал и продвигал стиль ар-нуво и воспитывал визуальный вкус парижан независимо от сословия.

И имя художника, и название типографии часто можно видеть на плакатах. Так, афиша «Жисмонда» напечатана литографическим способом с использованием шести камней типографией Lemercier, она была размером 200 на 70 см. Только представьте — муза Прекрасной эпохи в полный рост и в натуральную величину золотистым оттенками согревала и украшала серый и пасмурный январский Париж.

Об афише говорили, коллекционеры подкупали расклейщиков, а кое-кто и просто срезал афиши ночью. Их стали ценить как произведения искусства.

Изображение: Public Domain

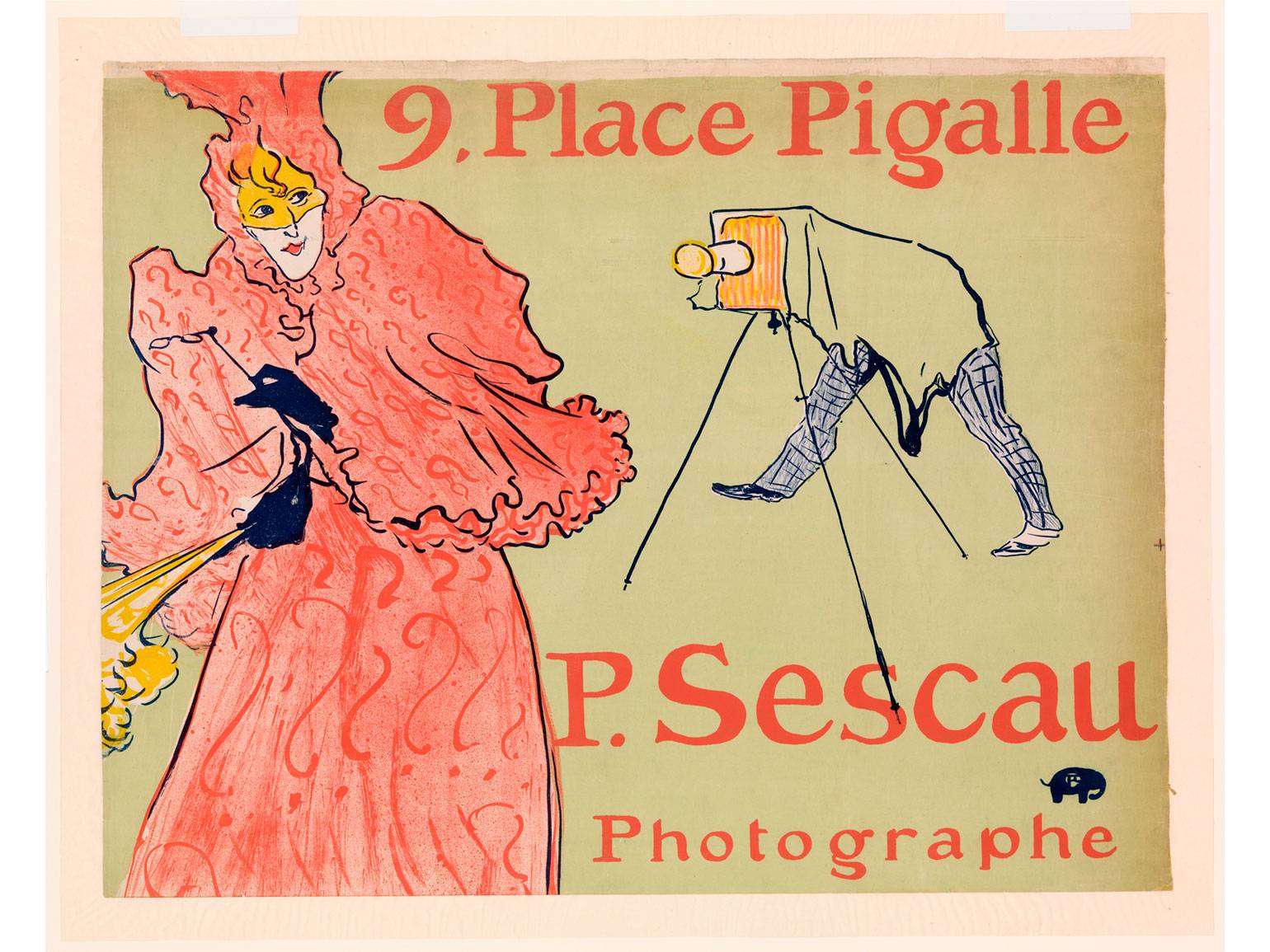

Как Тулуз-Лотрек попрал каноны

Если Альфонс Муха своей композицией вынуждает зрителя смотреть на приму Сару Бернар с обожанием, снизу вверх, то Анри Тулуз-Лотрек приглашает присоединиться к танцу артистов более низкого жанра.

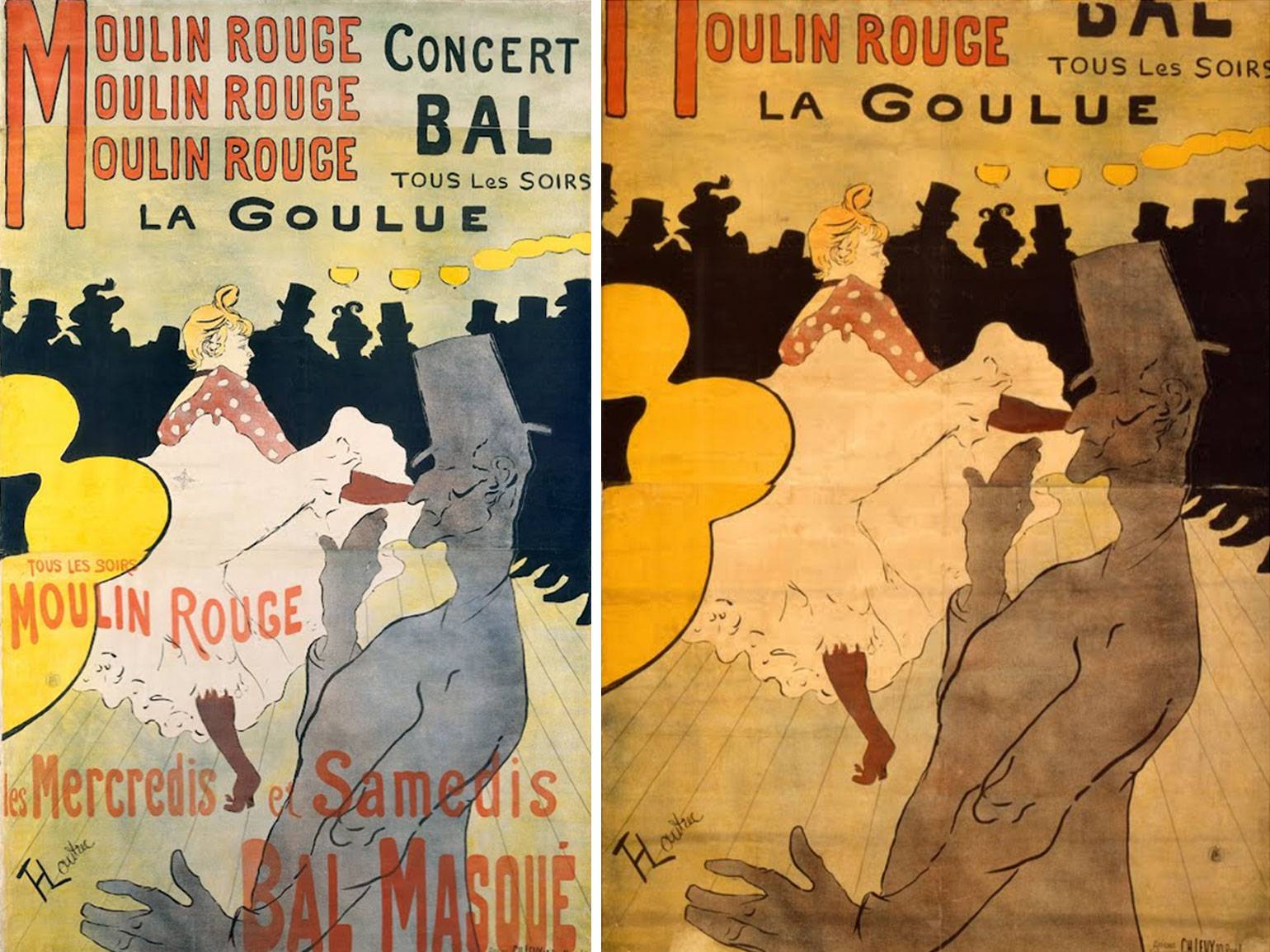

Осенью 1891 года он создал афишу к открытию кабаре «Мулен Руж». Планы выстроены смело и уже фотографично: впереди — танцор Валентин, прозванный Бескостным, за ним — самая яркая и проработанная фигура Ла Гулю, задравшая белоснежные подъюбники, а на третьем плане чёрной полосой толпа посетителей.

Три направляющие — нос и кисть танцора, ножка артистки в красном чулке — сходятся в точке и уравновешивают другую доминанту — профиль Ла Гулю.

Изображение: Indianapolis Museum of Art at Newfields / The Metropolitan Museum of Art / Google Arts and Culture

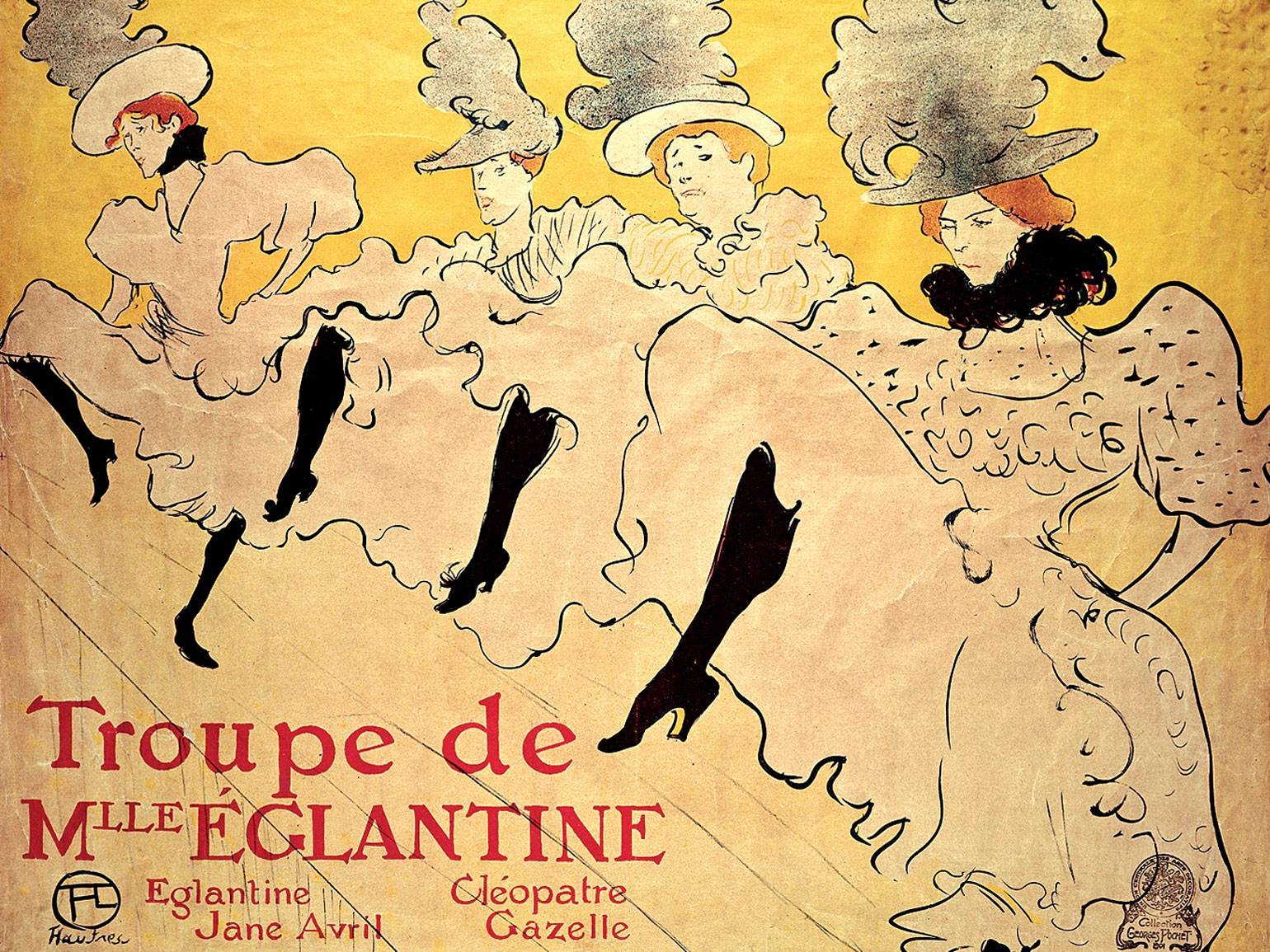

Плакаты Лотрека более экспрессивны, как и положено постимпрессионизму: это уже постимпрессионизм с многослойной композицией и смелом кадрированием. Это реклама канкана, который нарушает приличия, и, создавая плакат для кабаре, он нарушил не только классические каноны, но и буржуазную эстетику ар-нуво.

Изображение: Metropolitan Museum of Art

Ещё в конце XIX века Жюль Шере, осознавая ценность материала и интерес публики, издавал коллекцию лучших афиш парижских авторов в уменьшенном формате под названием «Мастера плаката» (Les Maîtres de l’affiche). Другие издатели, заметив успех, пошли по его пути.

И сейчас на блошиных рынках Парижа рекламные постеры рубежа XIX–XX веков пользуются неизменным спросом, передавая нам через столетие образ шуршащей юбками и деньгами Прекрасной эпохи.

Изображение: Metropolitan Museum of Art

Больше интересного про дизайн в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!