Бетонные мечты: города будущего на нефтяных месторождениях

Как советские архитекторы строили кварталы, вдохновляясь идеями Ле Корбюзье, и что из этого вышло.

Представьте: где-то в сибирской тайге, среди болот, вечной мерзлоты и ничего должен был появиться идеальный город будущего. С домами на столбах, огромными окнами и счастливыми нефтяниками, живущими в «машинах для жилья».

Так мечтали советские градостроители 1960-х, во многом вдохновлённые идеями французского архитектора Ле Корбюзье. Рассказываем, что получилось — а получилось совсем другое, но не менее удивительное.

Париж встречает Сибирь

В 1960-е СССР начал промышленную разработку Западно-Сибирского нефтяного месторождения, крупнейшего в мире. Нефть лилась рекой, всюду кипела жизнь, но при этом людям, отправлявшимся и отправленным туда на работы, негде было жить. Нужно было строить города с нуля — и быстро.

Советские архитекторы обратились к принципам интернационального стиля и идеям Ле Корбюзье — революционера-модерниста, который ещё в 1928–1936 годах построил в Москве здание Центросоюза.

Фото: Ludvig14 / Wikimedia Commons

«Дом — это машина для жилья», — говорил Корбюзье, подразумевая, что здания обязаны быть рационально спроектированы и функциональны. Советские проектировщики кивали: «Понятно, товарищ француз, будем применять функциональные принципы!»

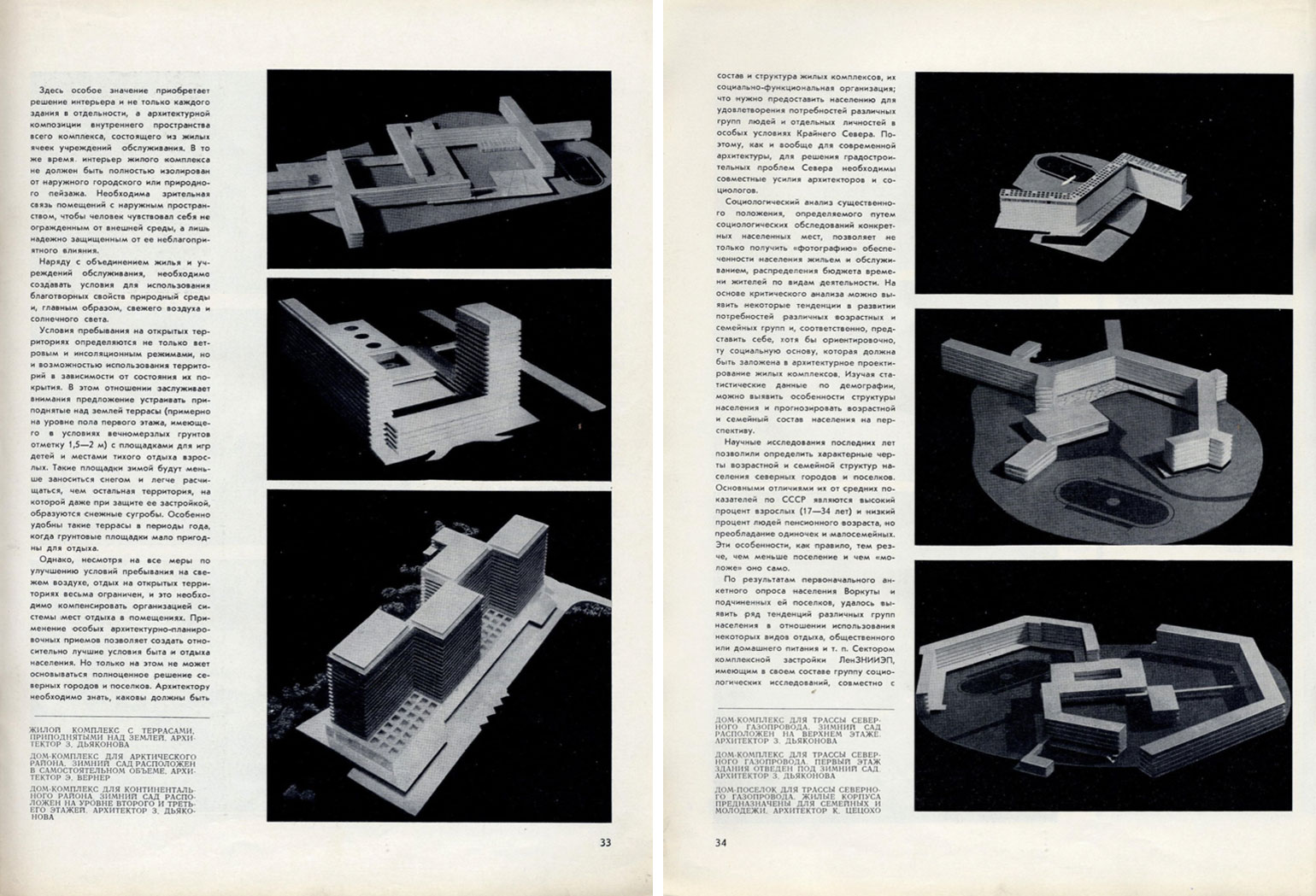

Советскому архитектору не надо рассказывать, кем был Ле Корбюзье. Творчество этого замечательного мастера широко известно в нашей стране.

Какими же методами достигал Ле Корбюзье красивой и целесообразной формы в архитектуре, скульптуре, в композиции предметов, заполняющих интерьер? Что могут почерпнуть в его творческом методе зодчие наших дней?

Журнал «Архитектура в СССР», выпуск за сентябрь 1968 года

Читайте также:

Корбюзье проповедовал «Пять отправных точек современной архитектуры»:

- дом на столбах,

- свободную планировку,

- ленточные окна,

- плоские крыши,

- фасады без несущих стен.

В теории это должно было создать светлые, просторные, функциональные пространства для нового человека.

Теория — это хорошо. А практика — это минус сорок по Цельсию.

Социализм + модернизм = ?

Советские архитекторы столкнулись ещё с одной с фундаментальной проблемой: как совместить индивидуалистические по своей природе принципы западного модернизма с коллективистской идеологией СССР?

Корбюзье проектировал для свободного западного человека, который сам выбирал, где жить и работать. Советский нефтяник приезжал по распределению и селился в общежитие. Он должен был радоваться уже тому, что участвует в великой стройке.

«Жилая единица» превратилась в «коммунальную». Вместо частных террас — красные уголки. Вместо индивидуальных садиков — общественные клумбы, для ухода за которыми, правда, не всегда находились энтузиасты.

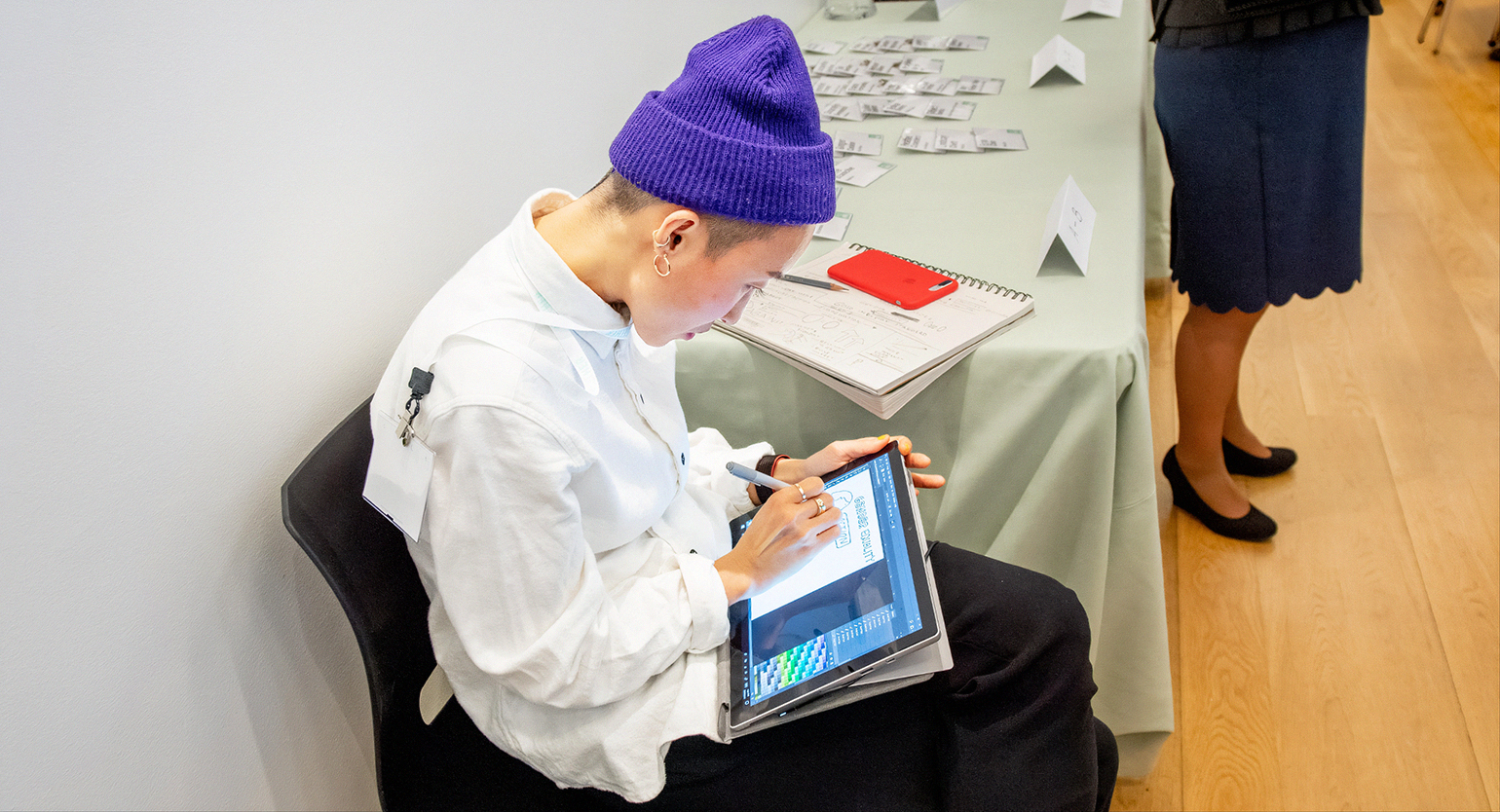

Фото: Всеволод Тарасевич / МАММ / МДФ / История России в фотографии

Сургут. Когда утопия встречает реальность

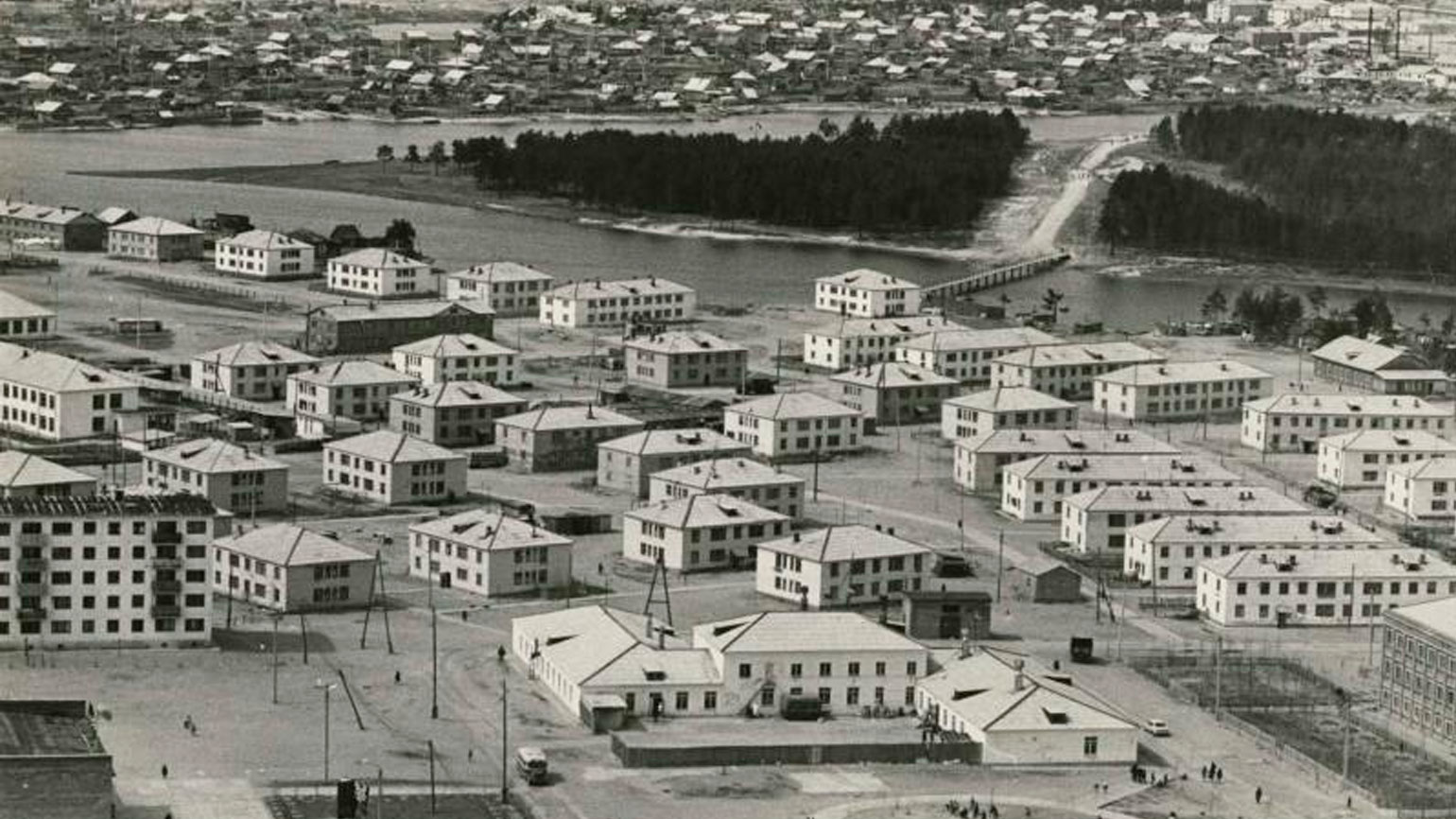

Сургут стал полигоном градостроительных экспериментов. 25 июня 1965 года он получил статус города окружного подчинения, и сюда приехали энтузиасты-проектировщики с карманами, набитыми принципами функционализма, и большими планами.

Промышленную инфраструктуру проектировал БашНИПИнефть, а градостроительные решения разрабатывали московские институты.

Первые панельные дома действительно ставили на «ножки» — железобетонные столбы, отчасти следуя корбюзианским принципам. Идея была здравая: защитить от подтопления, облегчить уборку снега. Однако элегантные опоры превратились в массивные бетонные тумбы — иначе дом просто рухнул бы под тяжестью сибирских снегов.

Фото: Pastvu

Фото: DriverRus / Pastvu

Свободное пространство под домом должно было служить для отдыха. Служило — правда, больше снегоуборочной технике, чем людям.

Плоские крыши протекали через год. В условиях сибирских морозов и обильных снегопадов «крыши-террасы» выглядели бы издевательством над здравым смыслом. Инженеры честно пытались решить проблему, но снег оказался сильнее теории.

Фото: Сургутский краеведческий музей / Госкаталог.рф

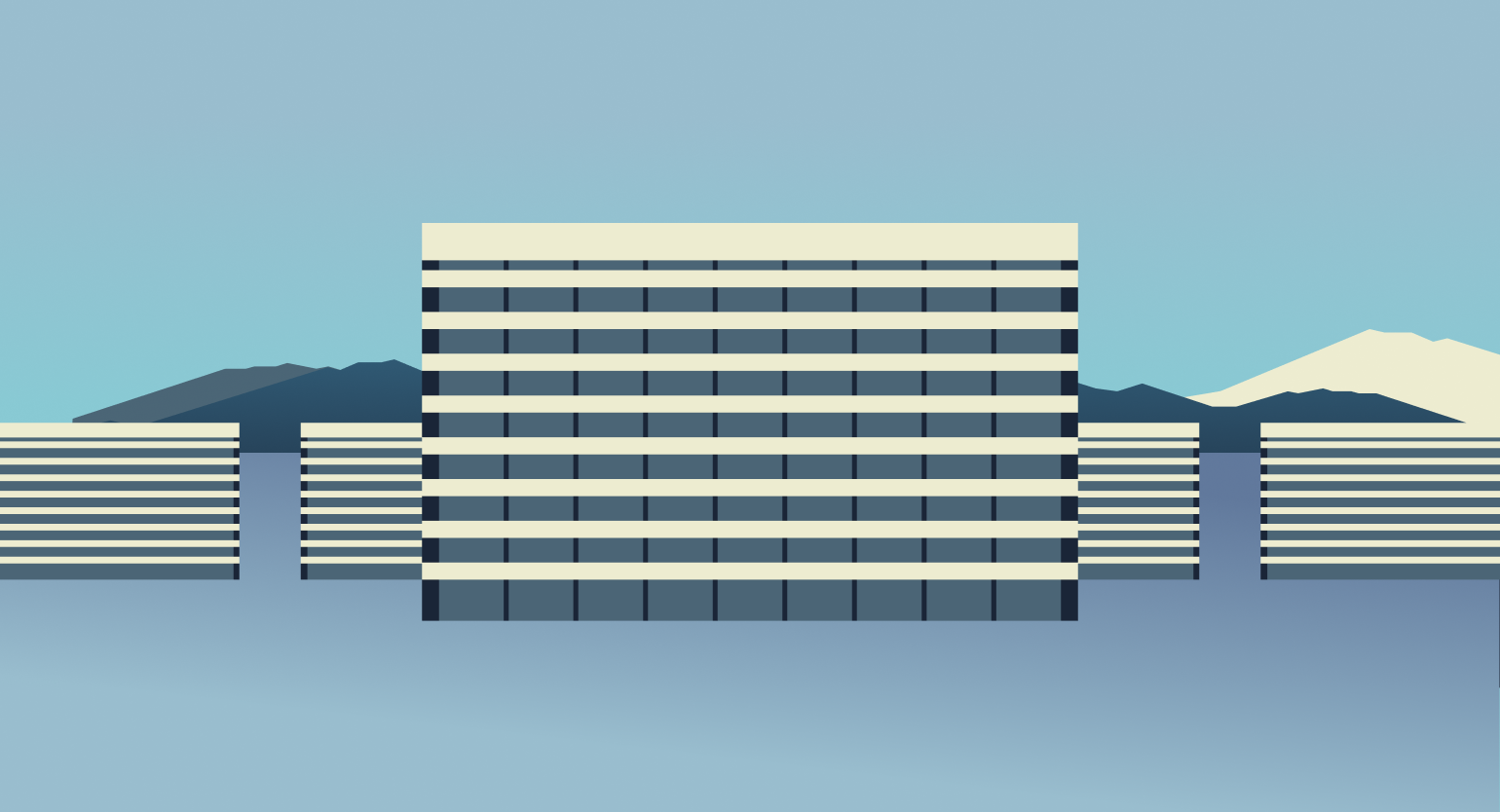

Общественные здания нефтяных городов стали настоящими памятниками архитектурного оптимизма. Дворец искусств «Нефтяник» в Сургуте — воплощение функционалистских идей: большие остеклённые плоскости, открытые пространства, модернистские интерьеры.

Проблема была в том, что «машина для культуры» работала с определёнными сбоями.

Зимой в огромных залах было сложно поддерживать комфортную температуру, несмотря на мощное отопление.

Летом — душно, потому что систем принудительного кондиционирования тогда не было.

Акустика требовала дополнительной доработки — в больших пространствах возникали проблемы с распространением звука.

Зато на фотографиях в журнале «Архитектура СССР» смотрелось потрясающе, да и сейчас это выглядит удивительно красиво.

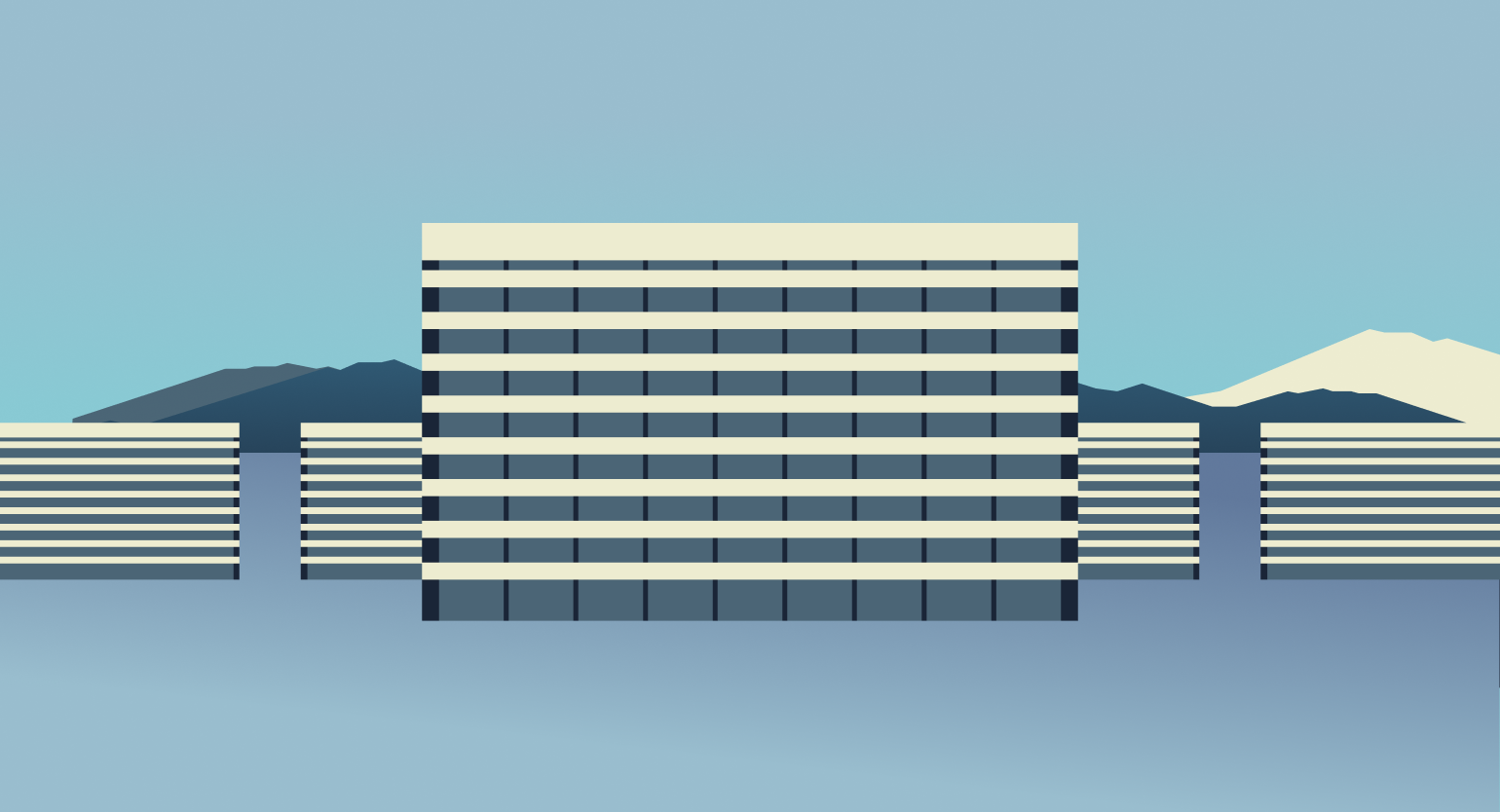

Изображение: журнал «Архитектура СССР», 1968/03 / Стройиздат

Нижневартовск. Лаборатория в тундре

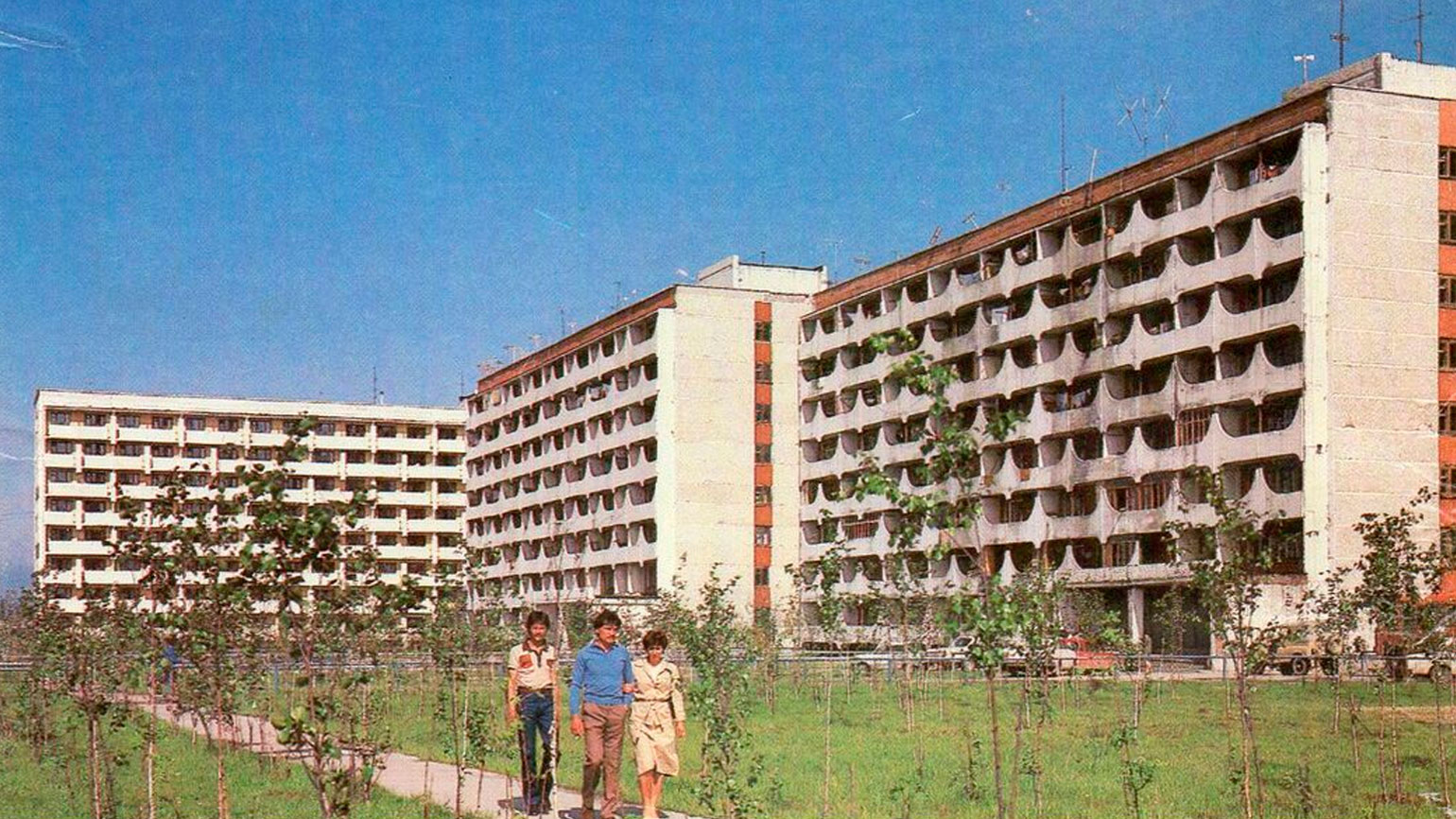

Если в Сургуте ещё пытались сохранить соразмерный человеку масштаб, то Нижневартовск стал настоящей лабораторией. Специализированные проектные институты хотели создать город как единый суперорганизм: жилые микрорайоны должны были связываться переходами, торговые центры — быть в геометрических центрах кварталов.

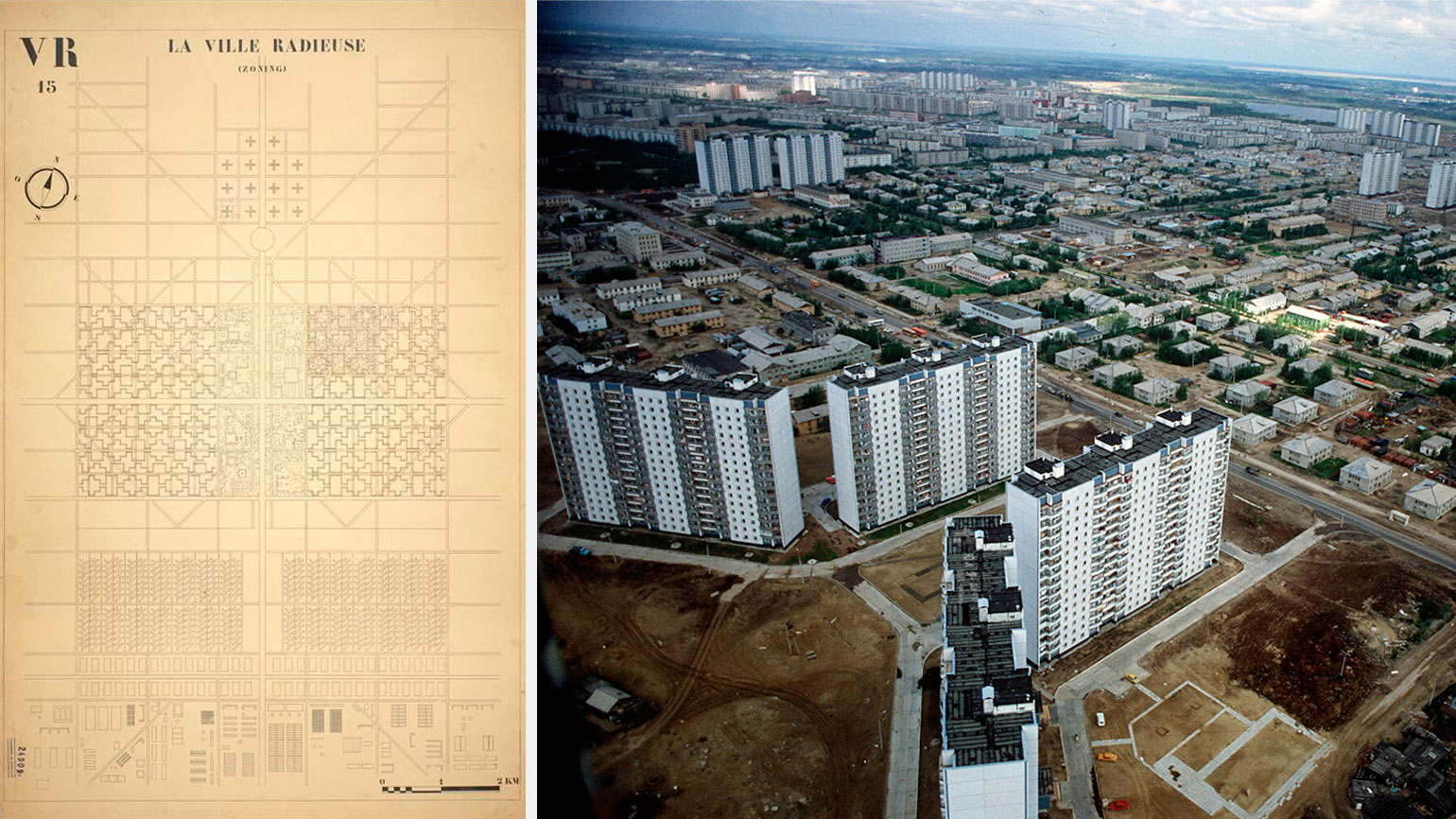

«Лучезарный город» Корбюзье в исполнении сибирских строителей получился суровым, но впечатляющим.

Изображение: Fondation Le Corbusier / Meißner / ullstein bild / Getty Images

Архитекторы создавали дома-гармошки с изогнутыми формами, которые должны были защищать от ветра. По замыслу жители могли бы дойти от подъезда до магазина, не замёрзнув. Но сибирские ветра оказались хитрее проектировщиков — необычные формы зданий иногда создавали неожиданные аэродинамические эффекты.

Фото: ayrat6366 / Wikimedia Commons

Фото: Roman Kudryavtsev / Wikimedia Commons

Альметьевск. Татарский прагматизм

В Татарстане к принципам модернизма подошли с мудростью Востока. Альметьевск строили по принципу «что хорошо для человека, хорошо и для дела».

Здесь функционалистские принципы применяли осторожно, адаптируя к местным геоусловиям и культуре.

Фото: Pastvu

Фото: figonaya / Pastvu

Фото: Rufus55 / Pastvu

Тем не менее и здесь появились свои архитектурные эксперименты. Гостиница «Альметьевск» — характерный пример модернизма с ленточными окнами — до сих пор украшает город. А жилые комплексы действительно строили с продуманным озеленением, частично воплощая идею «вертикального сада».

Скриншот: «Яндекс Карты»

Фото: Альметьевский муниципальный район и город Альметьевск

Поэтика Севера

Но было в этих городах настоящее величие. Взгляните на фотографии Сургута 1970-х — на эти дерзкие конструкции посреди бескрайней тайги. Люди действительно верили, что строят будущее.

Фото: DriverRus / Pastvu

Фото: Pastvu

Отопление от промышленных установок, водоснабжение через вечную мерзлоту, дороги на сваях. Получилось, что советские строители решали задачи, которые и не снились их коллегам в более мягком климате Европы.

Читайте также:

Наследие бетонной мечты

Сегодня старые кварталы нефтяных городов выглядят как декорации к ретрофильму о будущем. Реконструированные фасады, модернизированные крыши, частично заменённые окна. Но мы относимся к этой архитектуре с неожиданной — для кого-то — теплотой.

Читайте также:

Западный функционализм столкнулся здесь с советской плановой экономикой, принципы индивидуализма — с коллективистской идеологией, изящные теоретические схемы — с суровой реальностью подземных пластов льда и континентального холода.

Возможно, это и есть главный урок северных архитектурных экспериментов с интерпретацией Корбюзье: строить нужно не только ради разума и функции, но и для людей, которые будут в этих домах жить.

Фото: Всеволод Тарасевич / МАММ / МДФ / История России в фотографиях

Фото: Evgeniy Romanov / iStock

Больше интересного про дизайн в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!