10 картин Архипа Куинджи, которые стоит знать

«Радуга», «Север» и «Лунная ночь на Днепре».

Архип Куинджи был не только выдающимся живописцем, но и талантливым пиарщиком. Публика считала, что у него были какие-то особенные секреты — «лунные краски», подсветка за полотном или перламутровая основа. Он был необыкновенно успешным и мог себе позволить выставить одну-единственную картину.

Он не стеснялся «заламывать цены» на свои картины и повторять сюжеты своих самых успешных работ — например, вариантов «Лунной ночи на Днепре» не меньше шести, и это не считая других пейзажей, где есть луна или месяц с тем же световым спецэффектом.

А потом Куинджи на долгие годы закрылся от публики, потому что боялся, что его талант стал меркнуть, и не хотел слушать критиков, говоривших, что он пишет одно и то же. Вот десять картин Куинджи, которые стали классикой и с которыми стоит познакомиться.

«Осенняя распутица» (1870–1872)

Куинджи некоторое время работал ретушёром в фотомастерских — так он узнал, как работает свет и тень. В конце 1860-х он познакомился с художниками-передвижниками и написал ряд работ, вдохновившись их идеей изображать действительность такой, какая она есть. Пейзаж «Осенняя распутица», написанный в тот период, принёс ему звание классного художника (таким был формальный уровень квалификации художника в Российской империи).

«Ладожское озеро» (1873)

Вскоре он перерос идеи передвижников. Революционность метода рисования Куинджи (из-за которой его стали называть русским импрессионистом) была в том, что он писал картины в тех тонах, которые он видел, а не в тех, в которых принято: если он видел тени малиновыми, а луну зелёной, он переносил это на полотна. Он активно использовал чистые оттенки и систему работы дополнительными цветами — а это было достижением живописи импрессионистов.

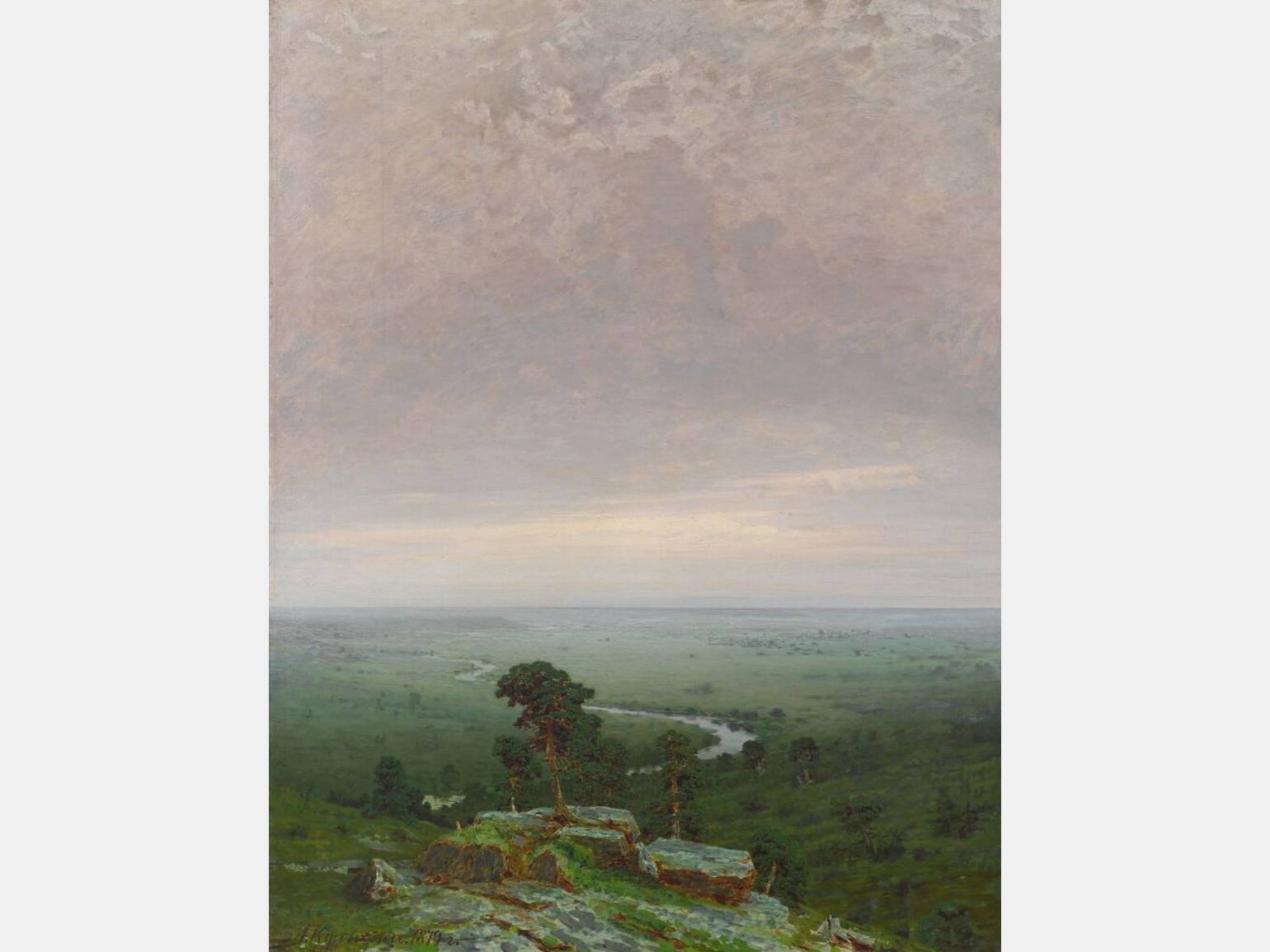

На острове Валааме (1873)

Архип Куинджи был не единственным, кто рисовал пейзажи из Валаама, но его работы впечатляли даже передвижников — Илью Репина и Ивана Крамского. Кроме того, об этой картине писал Фёдор Достоевский, который назвал её «национальным пейзажем»:

«Сыростью вас как будто проницает всего, вы почти её чувствуете, и на середине, между лесом и вами, две белые берёзки, яркие, твёрдые — самая сильная точка в картине. Ну что тут особенного? Что тут характерного, а между тем как это хорошо!..»

На картину обратил внимание (по рекомендации Ильи Репина) и Павел Третьяков.

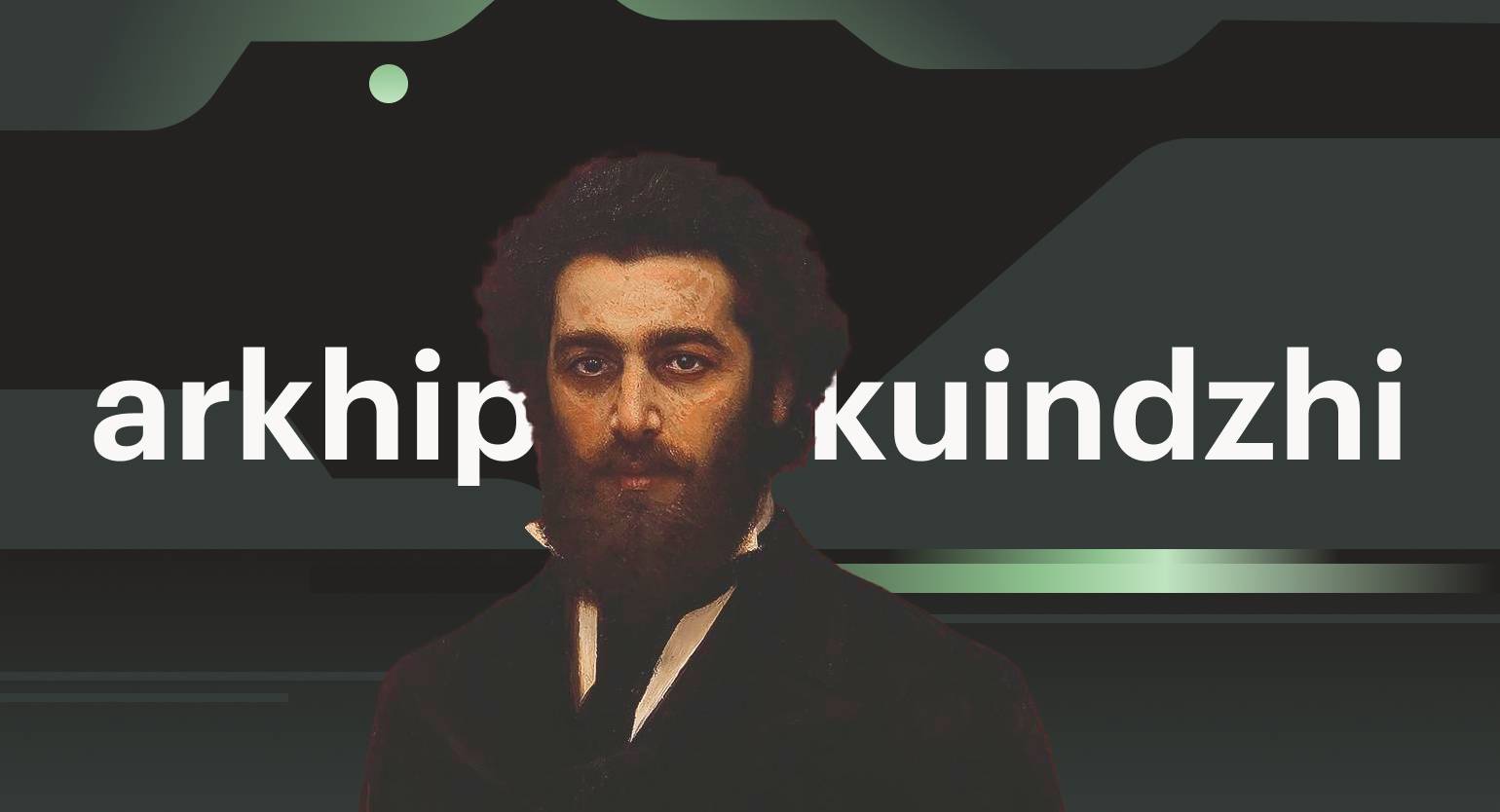

«Север» (1879)

Это уже не ученическая работа художника. На ней сильно занижен горизонт, а некоторые участки Куинджи оставил незаписанными (именно так делали импрессионисты), а чтобы небо было более многогранным и перламутровым, он использовал подмалёвок — самый нижний слой живописи.

Впоследствии Илья Репин вспоминал, как один живописец заявил Куинджи, что разгадал его секрет: он предположил, что тот пишет свои пейзажи через цветное стекло. Куинджи просто рассмеялся в ответ.

Читайте также:

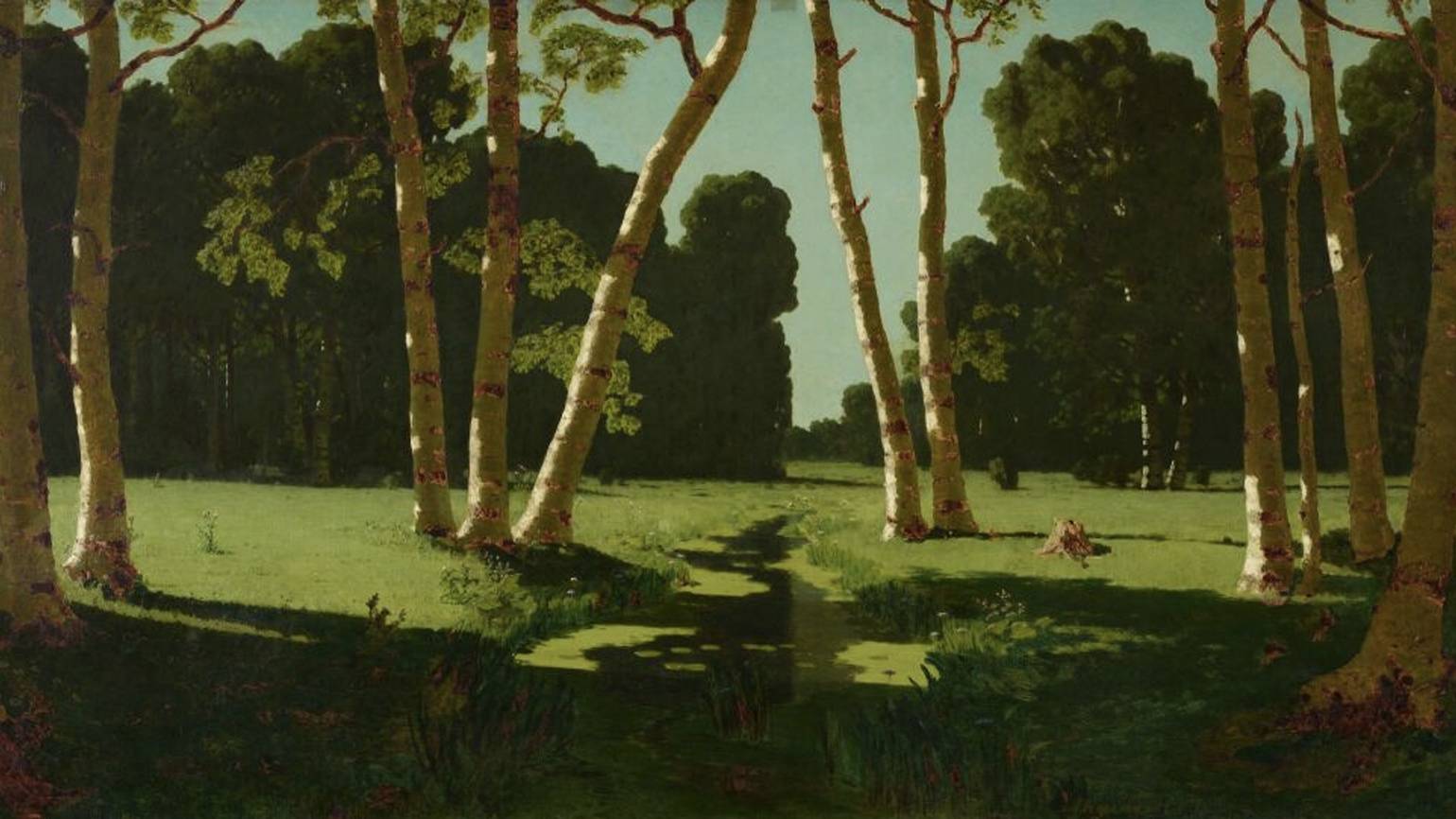

Берёзовая роща (1879)

Первая картина Куинджи, которая вызвала хейт от коллеги. После выставки передвижников, на которой её показали, вышла анонимная статья о том, что у художника «однообразный талант, суть живописи которого в особом освещении, которым он часто злоупотребляет».

Вскоре выяснилось, что автор — Михаил Клодт. Куинджи такой выпад не понравился, и он потребовал исключить Клодта из товарищества художников-передвижников, но ему навстречу не пошли. Тогда он сам покинул сообщество, что не помешало ему сохранить с некоторыми из художников-передвижников дружеские отношения.

«Лунная ночь на Днепре» (1880)

Главный шедевр Куинджи, перед показом которого он провёл широкую и весьма успешную пиар-кампанию. Ещё до завершения работы над ней художник приглашал в мастерскую влиятельных людей, чтобы они рассказали о картине. Это сработало так хорошо, что ещё до показа полотно купил великий князь Константин Константинович (двоюродный дядя последнего российского императора Николая II, который возглавлял Императорскую Санкт-Петербургскую Академию наук), потому что ему рассказал о ней Иван Тургенев.

Выставка была тоже выдающейся с точки зрения организации: на ней показывали только одну картину, в тёмной, задрапированной чёрной тканью комнате. Полотно освещала только электрическая лампа, а это было инновацией, электричество было ещё мало кому доступно. Это вызвало необычный эффект и заставило зрителей (которых было очень много — выставку посетили почти 13 тысяч человек) подозревать, что художник изобрёл секретные «лунные краски», настолько правдоподобным было изображение света на воде.

И пока искушённые зрители пытались понять, с помощью какой техники художник смог передать лунный свет, публика попроще заглядывала за раму: они были уверены, что там спрятана лампочка, которая и стала источником свечения. Но на самом деле секретом картины было сочетание фактур: в полотне сочетались тонкие слои краски с густыми.

Читайте также:

«Днепр утром» (1881)

Одна из последних картин, которые художник выставил перед тем, как уйти в длительный период затворничества. И это антипод «Лунной ночи на Днепре»: светлое жемчужное небо выполнено в свойственной манере Куинджи, который был на вершине успеха и два года перед этим устраивал персональные выставки.

Своё последующее затворничество Куинджи объяснял тем, что «художнику надо выступать на выставках, пока у него, как у певца, голос есть. А как только голос спадёт — надо уходить, не показываться, чтоб не осмеяли».

«Радуга» (1900–1905)

Работа, которую художник написал в период затворничества. Радуга — неслучайный сюжет. Куинджи не только много времени проводил за созерцанием природы, но и изучал труды философов современников, для которых радуга была мистическим явлением.

Кроме того, этот образ занимал важное место в софиологии — разделе русской религиозной мысли. Здесь радуга считалась символом всеединства, в котором неразрывно связаны земля и небо. Картин с радугой у художника было тоже не меньше шести.

«Эффект заката» (1900-е)

Куинджи давал своим ученикам совет, которому следовал сам:

«Забудь всё виденное на картинах художников и посмотри на тумбу, которая, мокрая от дождя, блестит на солнце. Пойми её блеск, разгадай, как и отчего она блестит, и передай всё это в этюде. А когда будешь писать картину, не смотри на этюд, на котором будет ещё много мелочей. А ты про них забудь и передавай в картине сущность, впечатление блеска там, где тебе надо».

У него учились Аркадий Рылов, Николай Рерих, Константин Богаевский.

«Христос в Гефсиманском саду» (1901)

Самая нетипичная картина для Куинджи, которую он представил на закрытом домашнем показе для избранных зрителей (среди которых были художники Илья Репин, Константин Маковский, Михаил Боткин, химик Дмитрий Менделеев с супругой, писательница Екатерина Леткова и архитектор Николай Султанов). Здесь фигура Христа практически становится источником света.

Больше интересного про дизайн в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!

Читайте также:

- Мона Лиза: история и тайны самой знаменитой картины мира

- 16 символов, зашифрованных в картине «Боярыня Морозова»

- История одного дизайна. «Диптих Мэрилин» Энди Уорхола

- История одного дизайна. «Композиция с красным, синим и жёлтым»

- 10 картин Исаака Левитана, которые стоит знать

- 25 русских художников: великие имена в истории искусства