Что такое SDLC и как устроен жизненный цикл разработки ПО

Разбираемся, откуда взялись Agile, Waterfall и всё это безобразие многообразие.

Разработка программного обеспечения — довольно сложный процесс, в котором участвуют аналитики, архитекторы, программисты, тестировщики, менеджеры и другие специалисты. Чтобы согласовать их работу и обеспечить предсказуемый результат, компании применяют различные подходы. Один из них — SDLC (software development life cycle), или жизненный цикл разработки программного обеспечения.

В статье мы разберём, что такое жизненный цикл разработки ПО, зачем он нужен, как проходит и какие модели SDLC встречаются на практике. Материал будет полезен всем разработчикам, которые хотят расширить свой кругозор и разобраться с очередной непонятной аббревиатурой.

Содержание

- Анализ требований: определение целей и задач проекта

- Проектирование системы: разработка архитектуры и структуры ПО

- Разработка: реализация функциональности и интеграция компонентов

- Тестирование и отладка: проверка качества и устранение ошибок

- Внедрение и развёртывание: передача продукта в эксплуатацию

- Сопровождение и развитие: поддержка и обновление ПО после релиза

- Каскадная модель (Waterfall)

- Итеративная модель

- V-образная модель

- Спиральная модель

- Agile-модель

- DevOps-подход

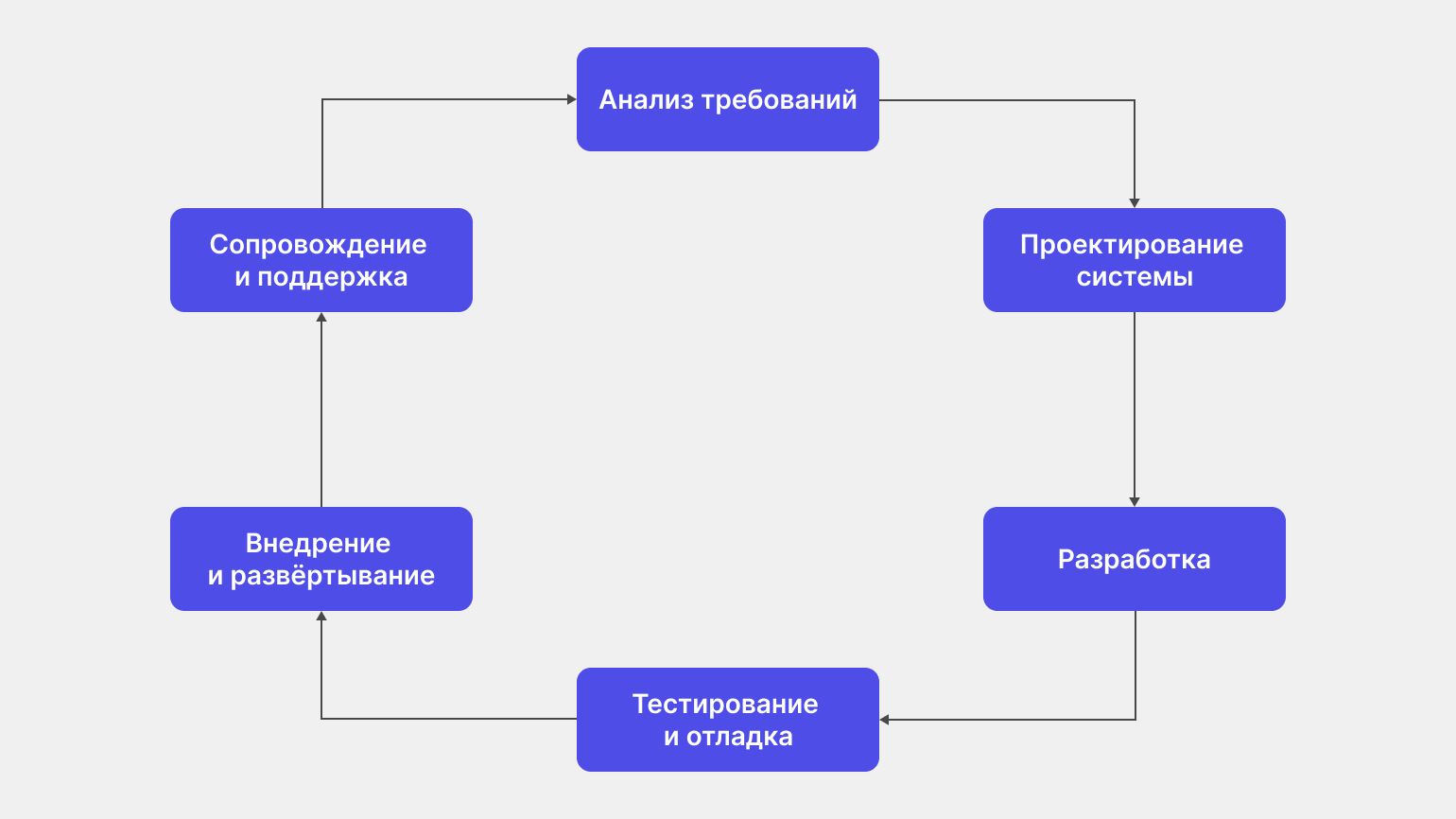

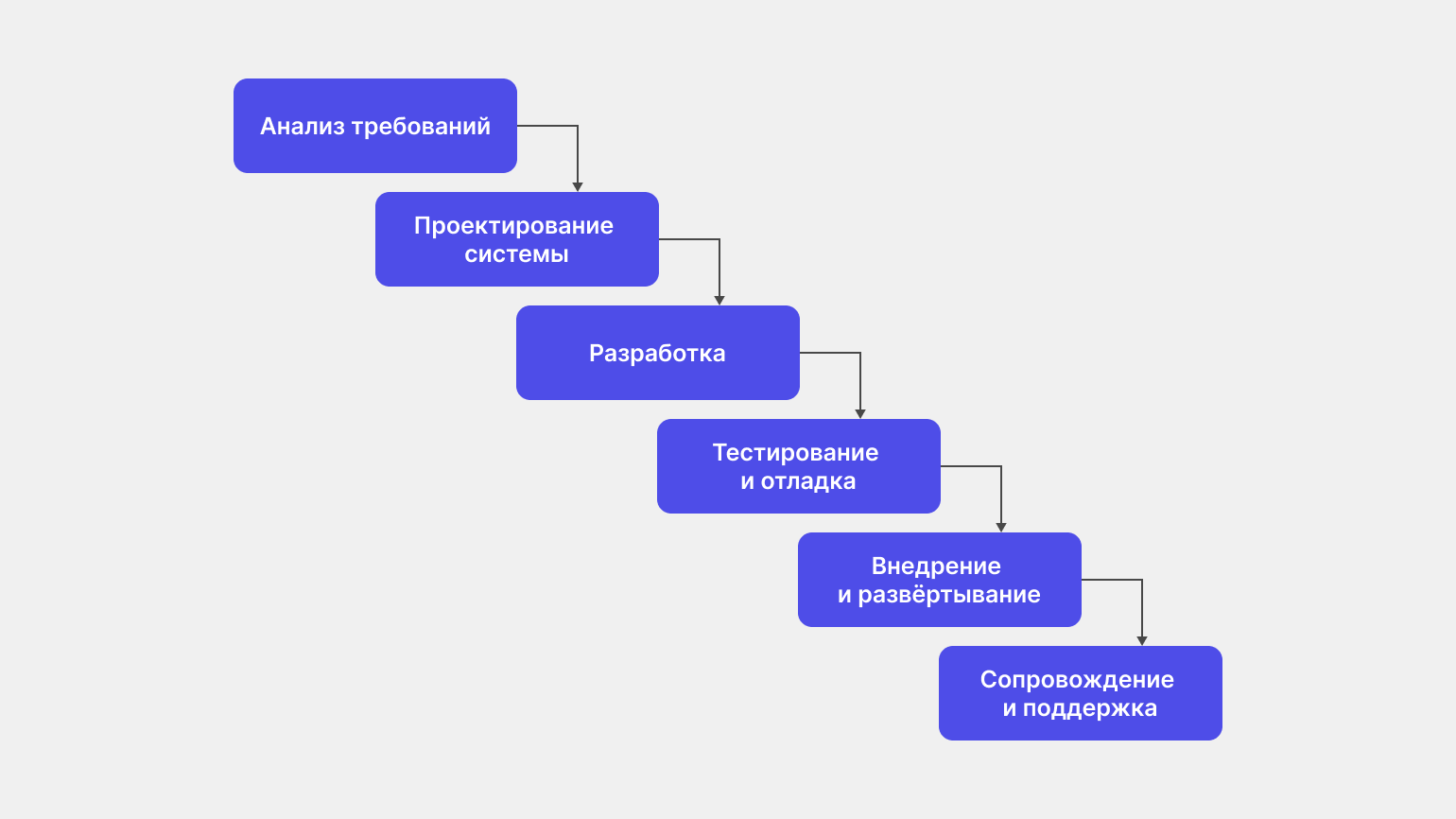

Какие этапы включает жизненный цикл разработки ПО

SDLC — это замкнутый цикл, в котором программный продукт проходит путь от концепции до готового решения. Например, разработка мобильного приложения для заказа еды начинается с анализа потребностей пользователей, затем переходит к проектированию интерфейса, программированию функциональности, тестированию и, наконец, публикации в App Store и Google Play. Далее мы немного подробнее рассмотрим каждый этап этого процесса.

Инфографика: Skillbox Media

Анализ требований: определение целей и задач проекта

На этом шаге определяются цели проекта, функциональные и нефункциональные требования, ограничения, бизнес-приоритеты и ожидаемые результаты. Задача команды — перевести запросы пользователей и бизнеса в конкретные, измеримые и проверяемые утверждения, которые станут основой для проектирования системы.

Для этого используют различные инструменты, например Confluence, Notion и другие. Они облегчают сбор, согласование и документирование требований. Результатом становится документ — SRS (software requirements specification), на который будет опираться вся команда.

Ошибки, допущенные на этом этапе, обходятся дороже всего: если требования к ПО сформулированы неверно, то после релиза можно столкнуться с невостребованным пользователями продуктом. В итоге придётся возвращаться в начало цикла SDLC и проходить его вновь.

Читайте также:

Проектирование системы: разработка архитектуры и структуры ПО

На этапе проектирования определяется структура будущего ПО: модули, связи между ними, интерфейсы и базы данных. Здесь же команда создаёт схемы, спецификации и прототипы, которые определяют техническую реализацию проекта. Для этого используются инструменты вроде Draw.io, Lucidchart, Figma и Enterprise Architect.

Читайте также:

Разработка: реализация функциональности и интеграция компонентов

На этапе реализации разработчики пишут код в соответствии с архитектурой, спецификациями и стандартами компании. Они также интегрируют новые компоненты с существующими решениями — например, подключают API сторонних сервисов, настраивают взаимодействие между модулями или добавляют новую функциональность в уже работающую систему при подготовке новой версии продукта.

В современной разработке команды используют контроль версий, CI/CD, GitHub, GitLab, IntelliJ IDEA, VS Code, автотестирование, код-ревью и прочие популярные инструменты. Всё это в комплексе помогает поддерживать качество кода и согласованность работы команды.

Читайте также:

Тестирование и отладка: проверка качества и устранение ошибок

На этом шаге команда тестировщиков проверяет, соответствует ли продукт заданным требованиям из документа SRS, корректно ли работает бизнес-логика приложения, выдерживает ли система заявленный уровень пользовательской активности, надёжно ли защищены данные и как приложение ведёт себя в различных сценариях использования.

Обычно процесс тестирования делят на несколько уровней, каждый из которых проверяет систему с разной глубиной и охватом:

- модульное — оценивает работу отдельных блоков кода;

- интеграционное — проверяет взаимодействие различных компонентов и модулей системы друг с другом, а также их совместную работу с внешними сервисами и API;

- системное — подтверждает соответствие функциональным и нефункциональным требованиям, составленным на первом этапе SDLC;

- приёмочное — финальная проверка перед релизом продукта, когда заказчик или конечные пользователи тестируют систему в реальных условиях. Например, перед запуском интернет-магазина группа бета-тестеров может пройти весь путь покупателя — от поиска товара до выбора способа оплаты.

Для подготовки тестовой документации, проведения и автоматизации проверок команда использует множество инструментов. Например, Postman — для тестирования API, Selenium — для автоматизации тестов веб-интерфейсов, JUnit — для модульного тестирования Java-кода, TestRail — для управления тест-кейсами и анализа результатов.

Читайте также:

Внедрение и развёртывание: передача продукта в эксплуатацию

После тестирования продукт передаётся пользователям. Этот этап включает развёртывание ПО на серверах, настройку инфраструктуры, мониторинг работы системы и отслеживание производительности.

Чтобы выпуск проходил безопасно и без сбоев, команда применяет поэтапные стратегии релиза: канареечное, сине-зелёное или скользящее развёртывание. Такие подходы помогают заранее выявить критические ошибки и предотвратить ситуации, когда продукт становится недоступным для всех пользователей одновременно.

Для внедрения и развёртывания разработчики также используют специализированные инструменты, которые автоматизируют процессы с помощью CI/CD-пайплайнов и контейнеризации. Например, Docker необходим для упаковки приложений в контейнеры, Kubernetes — для оркестрации контейнеров, Jenkins — для автоматизации сборки и развёртывания, GitLab CI/CD — для непрерывной интеграции и доставки, а Terraform — для управления инфраструктурой как кодом.

Сопровождение и развитие: поддержка и обновление ПО после релиза

После развёртывания начинается самый длительный этап жизненного цикла — сопровождение и поддержка ПО. Он включает оценку метрик работы, сбор обратной связи от пользователей, устранение ошибок, выпуск обновлений и адаптацию к новым требованиям бизнеса — например, добавление новой функциональности. Для этого используются инструменты вроде Grafana, Prometheus и Zendesk.

По сути, сопровождение — это не завершение, а продолжение цикла. Оно длится до тех пор, пока продукт поддерживается. На этом этапе команда собирает обратную связь от пользователей и бизнеса, выпускает новые версии и вносит изменения в код или инфраструктуру.

На практике инструменты для отдельных этапов SDLC часто объединяют в комплексные экосистемы, которые охватывают весь жизненный цикл разработки — от планирования до эксплуатации.

Например, платформа Atlassian включает Jira для управления задачами и баг-трекинга, Confluence для документирования требований и архитектуры, Bitbucket — для контроля версий кода. А GitLab предоставляет платформу для хранения кода, автоматизации CI/CD-пайплайнов, планирования спринтов и мониторинга релизов.

Такие экосистемы позволяют командам работать в едином пространстве и не переключаться между разными приложениями, ускоряют коммуникацию между разработчиками, тестировщиками и менеджерами проектов, а также снижают расходы на интеграцию и синхронизацию данных между разрозненными инструментами.

Какие существуют модели SDLC

До середины XX века разработка шла по простому принципу: «пишем код → проверяем работоспособность → разбираемся, почему не работает». Если что-то было не так, код исправляли и повторяли заново. Этот подход работал при создании небольших программ, решавших конкретные задачи: математические расчёты, набор текста и так далее.

Но компьютеры становились мощнее, задачи — сложнее, а команды росли. Программисты продолжали писать код без чётких требований и тестировали его только в конце. Это приводило к проблемам в работе ПО, срыву сроков релиза и сильному превышению бюджета разработки.

Инженеры, вдохновлённые промышленным производством, начали искать способ структурировать процесс создания софта. Так появилась концепция software development life cycle — жизненного цикла разработки программного обеспечения. Со временем она развилась в несколько моделей, которые используются для разработки ПО.

Давайте рассмотрим основные модели в хронологическом порядке — от классической каскадной модели до современного DevSecOps-подхода.

Каскадная модель (Waterfall)

Каскадная, или водопадная, модель появилась в 1970 году благодаря публикации статьи Уинстона Ройса Managing the Development of Large Software Systems. В ней Ройс предложил идею: разработка ПО должна проходить строгую последовательность этапов — от анализа требований до поддержки. И в этой модели каждый шаг должен полностью завершаться перед началом следующего — по аналогии с промышленным конвейером, где деталь переходит на следующую станцию только после обработки на предыдущей.

Интересно, что в самой статье Ройс критикует каскадную модель и предлагает не следовать строгому порядку, а действовать итерациями: при необходимости возвращаться между этапами без повторения всего цикла в целом. Например, если в процессе тестирования обнаружатся баги, то сразу исправлять их, а не возвращаться к анализу требований.

Несмотря на это, каскадная модель стала первой формализованной схемой SDLC и долго оставалась стандартом в инженерной среде, особенно в проектах, связанных с государственными отраслями.

Подходы из неё даже использовались при разработке ПО в Министерстве обороны США в 1980–1990-е годы. Например, стандарт MIL-STD-498 лёг в основу создания критически важных систем навигации и управления для Вооружённых сил страны. Переход между фазами был возможен только после завершения этапа и его документирования.

Так, при разработке программного обеспечения для системы управления огнём корабельных орудий военные инженеры сначала формализовали все требования: точность наведения, время реакции, условия эксплуатации. Затем они разрабатывали архитектуру системы, писали код, проводили серию испытаний на полигоне и только после всего этого интегрировали ПО в боевые корабли. Любое изменение требований на поздних этапах означало возврат к самому началу цикла.

Такая линейность и однонаправленность — главные ограничения каскадной модели. Ведь, если что-то идёт не по плану, приходится пересматривать код или архитектуру проекта. Из-за этого разработка затягивается, бюджет растёт, а ПО к моменту релиза может устареть.

Инфографика: Skillbox Media

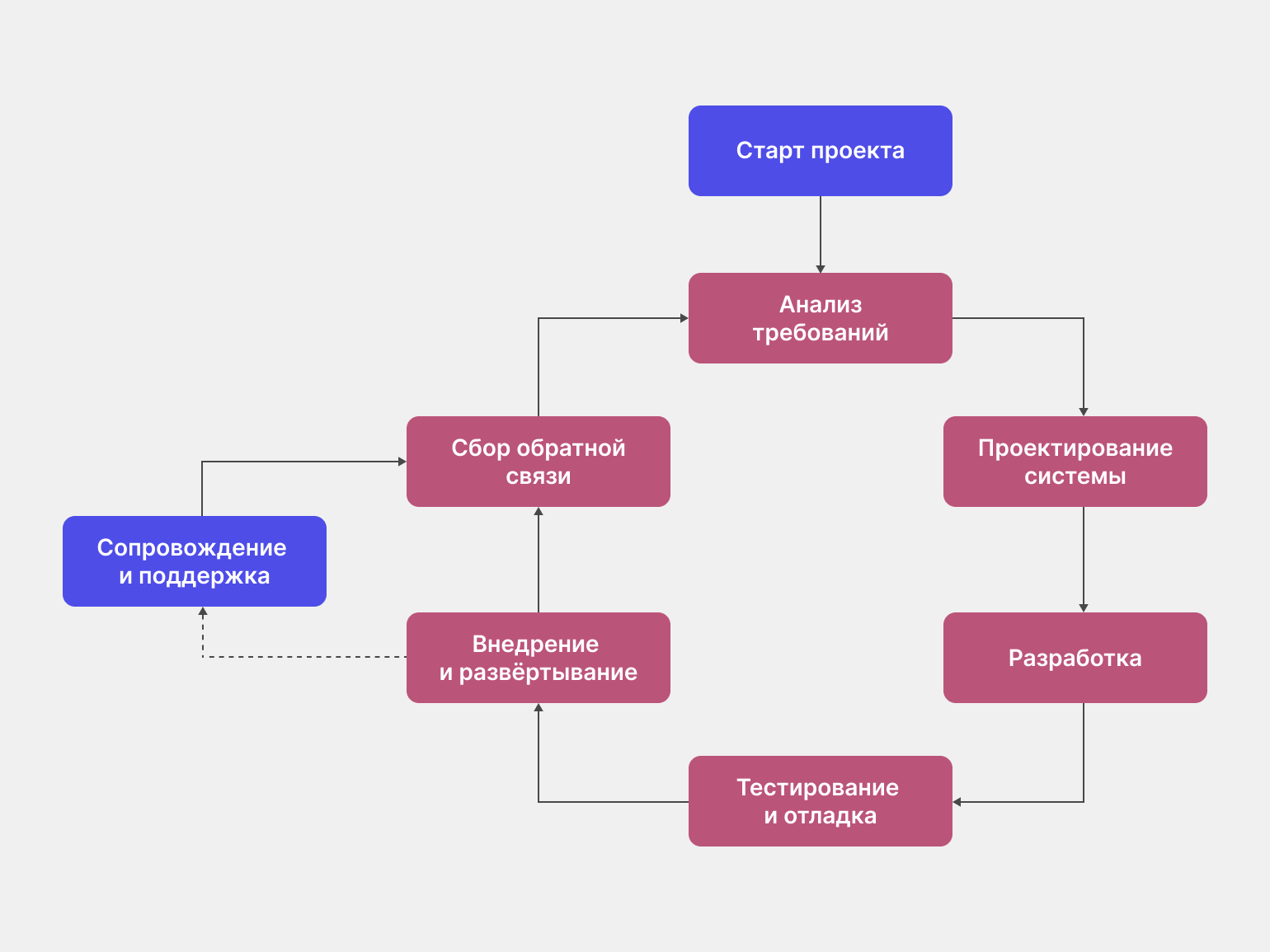

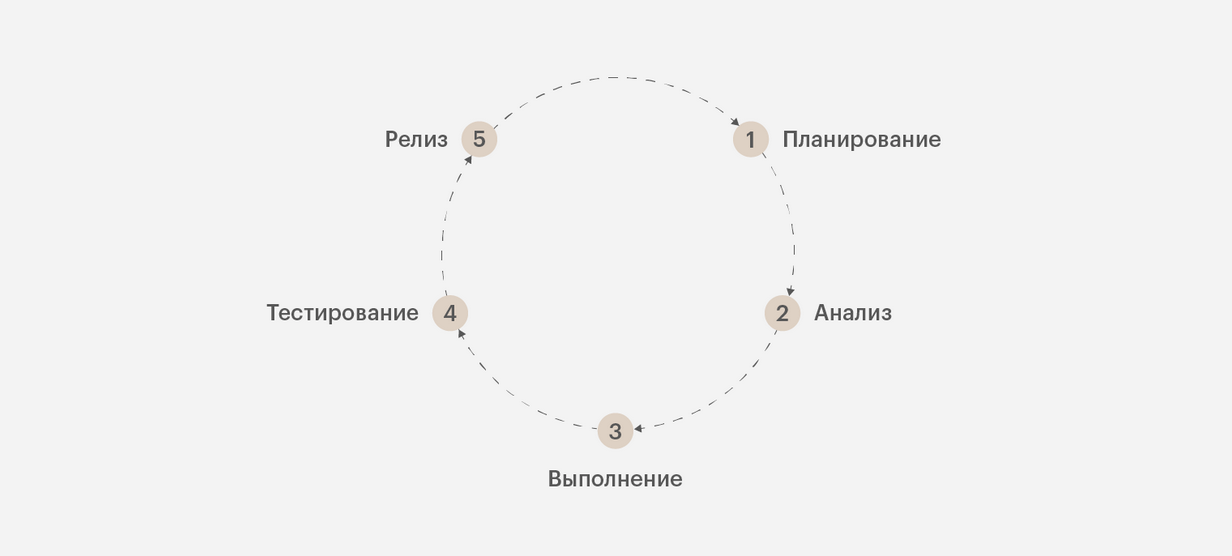

Итеративная модель

Ответом на проблему линейности и негибкости каскадной модели стало появление итеративной модели, в которой каждая фаза жизненного цикла ПО повторяется несколько раз, а продукт развивается поэтапно.

Идея не была новой: ещё в 1960-е годы инженеры NASA применяли итеративный подход при создании программного обеспечения для Apollo Guidance Computer — бортового компьютера для космических кораблей программы «Аполлон». После каждого цикла наземных и лётных тестов они дорабатывали алгоритмы навигации и управления, адаптируя систему под условия космических полётов. Однако тогда этот подход ещё не получил формального названия «итеративная модель».

Первое задокументированное применение итеративной модели произошло в 1972 году. Компания IBM Federal Systems Division использовала её при разработке системы управления для американской подводной лодки Trident. Руководитель проекта Джеральд О’Нил разделил проект на четыре итерации по шесть месяцев каждая. Это позволило получать раз в полгода новую версию ПО, которая тестировалась и проверялась на соответствие актуальным требованиям.

После каждой итерации формировался новый список требований и этапы повторялись. О’Нил также ввёл жёсткую систему мотивации — штраф в 100 тысяч долларов за каждый день просрочки. Благодаря этому проект завершили в срок и система управления прошла все испытания.

Главная особенность итеративной модели — в конце каждой итерации команда получает рабочую версию продукта. Её тестируют и дорабатывают на основе обратной связи от пользователей и требований заказчика. Поэтому разработка ПО превращается в замкнутый цикл.

Сегодня итеративную модель используют при разработке сложных систем — там, где нельзя заранее определить все требования или они могут сильно меняться в процессе. Её применяют многие крупные IT-компании при создании корпоративных продуктов, финансовых платформ, а также ПО для государственных или инфраструктурных проектов вроде систем управления транспортом и здравоохранением.

Инфографика: Skillbox Media

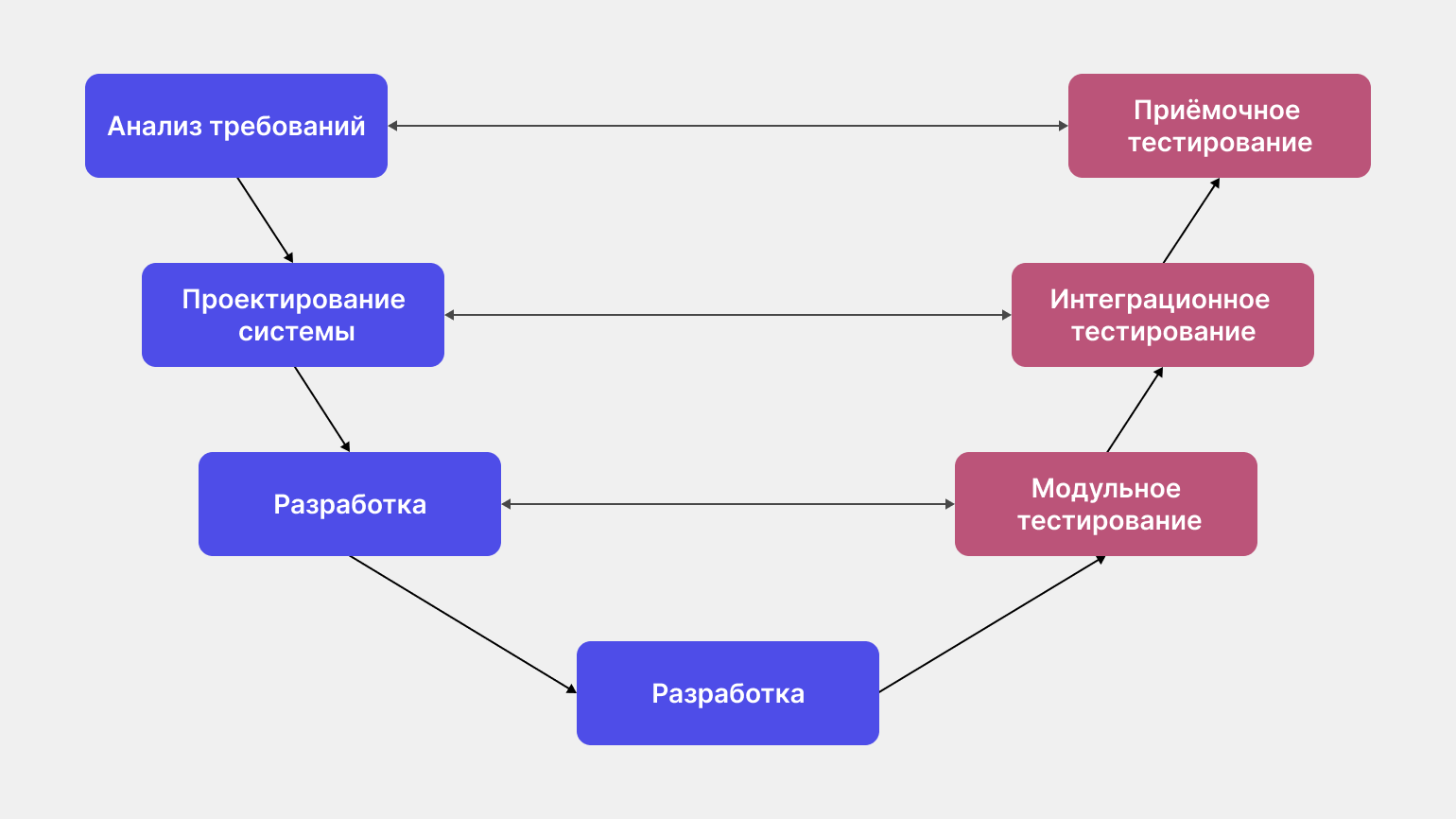

V-образная модель

V-образная модель развивала каскадный подход: к нему добавилось параллельное планирование тестирования. Она появилась в конце 1980-х годов как часть стандарта V-Modell, который разработало правительство Германии для управления IT-проектами в госсекторе — прежде всего в авиационной и оборонной промышленности.

По стандарту каскадная модель была перестроена в форму буквы V:

- Левая нисходящая ветвь соответствует последовательным стадиям проектирования — от формулирования требований и разработки архитектуры до дизайна и написания кода.

- Правая восходящая ветвь отражает разные уровни тестирования — от модульного до приёмочного тестирования заказчиком.

Каждый этап разработки на левой ветви связан с конкретным уровнем тестирования на правой: анализ требований — с приёмочным тестированием, проектирование архитектуры — с интеграционным, детальное проектирование — с системным, а написание кода — с модульным тестированием. Это позволяет контролировать соответствие функциональности исходным требованиям на каждом уровне и проверять исправность как отдельных модулей, так и системы в целом.

V-образную модель применяют там, где важна надёжность и проверяемость системы: при разработке ПО для управления полётами в авиации, систем безопасности на железнодорожном транспорте, программ для медицинского оборудования, систем автономного управления в автопромышленности и других подобных областях.

Однако у такого подхода есть и недостатки: внесение любых изменений требует прохождения всех тестов на предыдущих этапах, что увеличивает время и стоимость разработки. Кроме того, для обеспечения подобной проверки нужен квалифицированный персонал, а также постоянная поддержка обширной тестовой инфраструктуры.

Инфографика: Skillbox Media

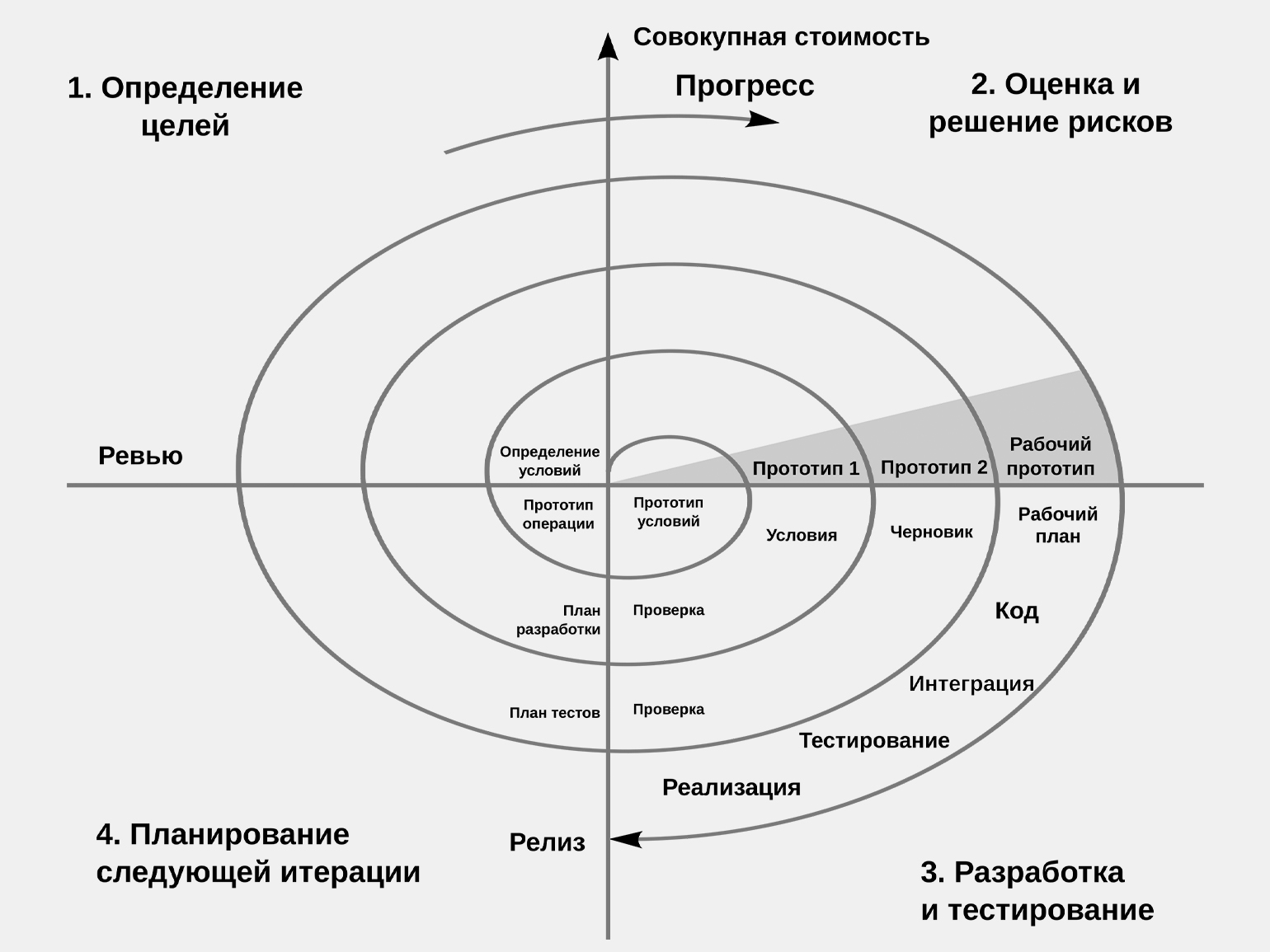

Спиральная модель

Спиральная модель появилась в середине 1980-х годов в компании TRW Defense and Space Systems, которая разрабатывала программное обеспечение для Министерства обороны США и NASA. Эта модель развивала итеративный подход. Её автором можно считать Барри Боэма, который в статье A Spiral Model of Software Development and Enhancement описал новый метод на примере проекта TRW — программного комплекса командования и контроля ракетных систем.

В этом проекте команда столкнулась с распространённой проблемой работы над сложными системами: меняющиеся требования со стороны заказчика, высокие риски из-за большого количества изменений по ходу работы и необходимость совместимости с существующим софтом.

Боэм предложил концепцию спирали — цикла, в котором каждая итерация включает четыре фазы: определение целей, оценку и решение рисков, разработку и тестирование, планирование следующей итерации. При таком подходе продукт развивается в рамках серии изменений, каждая из которых приводит к появлению новой версии ПО.

Можно сказать, что в будущем спиральная модель стала основой для Agile, при котором разработка идёт схожими циклами. Только одна итерация в спиральной модели могла занимать несколько месяцев или даже лет, тогда как классический Agile-спринт длится всего две недели.

Изображение: Conny / Wikimedia Commons

Agile-модель

Это гибкий подход к разработке, при котором работа ведётся короткими спринтами, а требования и приоритеты пересматриваются по мере получения обратной связи от пользователей. Agile сформировался в 2001 году, когда группа разработчиков создала систему ценностей в поисках альтернативы традиционным методам управления SDLC.

При этом важно учитывать, что Agile — это всего лишь общий термин, описывающий философию гибкой разработки. На практике разработчики используют один из конкретных фреймворков, реализующих принципы Agile. Наиболее популярны среди них Scrum с работой в спринтах и чёткими ролями и Kanban с визуализацией процесса на доске и ограничением работы в процессе.

Инфографика: Майя Мальгина для Skillbox Media

Независимо от выбора фреймворка, главное преимущество Agile заключается в способности адаптироваться к новым требованиям и быстро реагировать на обратную связь от пользователей и заказчиков.

Например, если компания разрабатывает мобильное приложение для доставки еды и пользователи жалуются на сложность оформления заказа, то команда может переработать интерфейс уже в следующем спринте, а не дожидаться крупного релиза через несколько месяцев.

Сегодня Agile-подход стал стандартом для большинства коммерческих и стартап-проектов в IT-сфере. Его применяют при разработке веб- и мобильных приложений, цифровых сервисов, SaaS-платформ, игр — любых продуктов, где требования и приоритеты часто меняются.

Однако у методологии есть свои недостатки. Для эффективной работы многим командам нужен отдельный специалист — скрам-мастер или Agile-коуч, который будет следить за соблюдением принципов гибкой разработки. Без такого сотрудника процесс, скорее всего, быстро превратится в хаос: спринты начнут затягиваться, приоритеты будут меняться без внятного обоснования, а команда потеряет фокус.

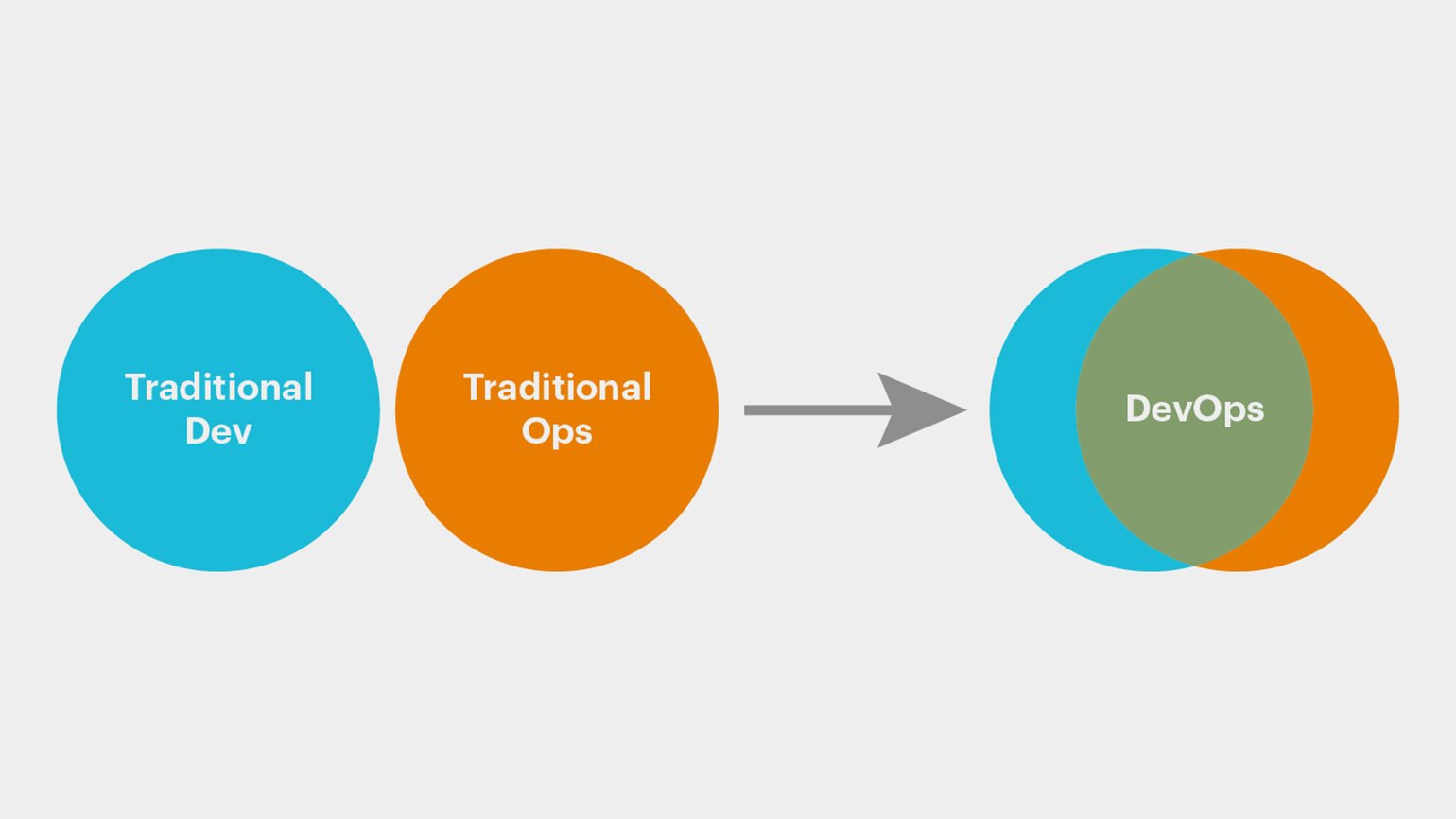

DevOps-подход

В предыдущих моделях компании разделяют команды разработки (developers) и сопровождения (operations). Обычно они работают изолированно друг от друга — у каждой свои цели, метрики и зоны ответственности. Такое разделение помогает специализироваться на конкретных задачах и повышает экспертность внутри каждой команды, однако часто приводит к конфликтам из-за различий в приоритетах.

Чтобы решить эту проблему, в 2009 году на конференции Velocity в Сан-Хосе инженеры Джон Оллспоу и Пол Хэммонд из компании Flickr выступили с докладом 10+ Deploys per Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr. Они показали, как их команды разработки и эксплуатации работают вместе и успешно выпускают более десяти обновлений в день.

Позже Патрик Дебуа организовал конференцию DevOpsDays, на которой впервые прозвучала аббревиатура DevOps. Цель мероприятия — собрать в одном месте разработчиков, системных администраторов и всех, кто участвует в жизненном цикле программного обеспечения. На встрече они обменивались опытом и искали способы эффективного взаимодействия. Именно эта идея легла в основу философии DevOps.

С развитием подхода аббревиатура расширилась до DevSecOps, в которой к традиционной связке разработки (Dev) и эксплуатации (Ops) добавляется третий компонент — безопасность (Security). Главная идея DevSecOps заключается в том, чтобы встроить инструменты, обеспечивающие безопасность, во все этапы жизненного цикла ПО, а не рассматривать его как отдельный финальный этап перед релизом.

DevOps-инженер автоматизирует сборку, тестирование и развёртывание. DevSecOps применяет те же принципы к безопасности: проверяет зависимости на уязвимости, проводит статический и динамический анализ кода (SAST/DAST), контролирует конфигурации инфраструктуры. При этом все проверки интегрируются в конвейер CI/CD и выполняются автоматически при каждом изменении кода.

DevSecOps-подход особенно важен для облачных и микросервисных систем, где релизы происходят несколько раз в день, а ручная проверка каждого изменения просто физически невозможна. Поэтому его активно используют крупные технологические компании вроде Google, Red Hat и Microsoft Azure, чтобы обеспечить баланс между скоростью поставки новых функций и надёжной защитой данных пользователей.

Что разработчики думают о моделях SDLC

Выбор SDLC-модели зависит от нескольких факторов: стабильности требований, уровня рисков, доступных ресурсов и необходимой скорости изменений. Поэтому универсального решения не существует.

Чтобы помочь вам с выбором, мы изучили мнения участников сообщества на Reddit. Основной вывод — большинство людей считают методологию Agile наиболее честным подходом в разработке ПО.

Вот отзыв пользователя NUTTA_BUSTAH в сабе SoftwareEngineering:

«В 99% случаев мы используем „Agile Scrum“ с акцентом на кавычки. На самом деле это просто Kanban с ненужными ритуалами.

Scrum используют, потому что он считается современным способом разработки и позволяет быстро двигаться вперёд, создавая то, что действительно нужно команде и пользователям. Именно так это и работает на практике при правильном подходе».

Подобный вывод делает и удалённый аккаунт с самым популярным ответом в сабреддите DevelEire:

«В наши дни почти вся разработка ведётся по гибкой методологии в виде двухнедельных спринтов с демонстрацией и ретроспективным анализом в завершение. Честно говоря, компания или команда, использующая каскадную модель, — это своего рода тревожный сигнал, за исключением некоторых узкоспециализированных случаев, таких как небольшие команды, стартапы на ранних этапах разработки или, возможно, разработка встроенных систем.

Agile, как правило, доказанно помогает предотвратить серьёзные проблемы с релизом и повысить производительность разработчиков».

А если говорить о преимуществах SDLC в целом, то можно выделить:

- Прозрачность процесса. Стандартизированные подходы задают чёткую последовательность действий и критерии перехода между этапами. Например, в каскадной модели команда не переходит к кодированию, пока не завершена фаза проектирования и не утверждена архитектура системы, — это позволяет понимать, на каком этапе находится проект и что нужно для продвижения.

- Управление сроками и бюджетом. Возможность планирования и контроля этапов позволяет точнее оценивать ресурсы, прогнозировать сроки и при необходимости своевременно их корректировать. Например, в Agile команда работает короткими спринтами, что позволяет ей реалистично оценивать скорость работы и корректировать планы на следующие итерации.

- Приемлемая цена ошибок. Ранний анализ требований и обязательное тестирование помогают выявлять проблемы до того, как они станут критическими. Например, в V-образной модели каждый шаг разработки сопровождается соответствующим этапом тестирования. Это позволяет обнаружить баг на ранней стадии, когда его исправление обходится в несколько раз дешевле, чем устранение аналогичной проблемы после выпуска продукта.

Однако на Reddit не все в восторге от SDLC. Например, пользователь nderflow в сабреддите DevelEire смотрит на Agile более скептично:

«Изначально Agile был важным преимуществом для тех организаций, которые умели правильно его применять. Затем он превратился в модный тренд, о котором заявляли все подряд, но по-настоящему эффективно работали единицы. А сегодня Agile стал настолько повсеместным, что это просто привычный способ работы для большинства — по сути, стандарт по умолчанию».

А вот ещё несколько недостатков всех формализованных подходов:

- Излишняя бюрократизация. Во многих классических вариантах SDLC для каждого этапа необходимо создавать объёмную документацию, что может существенно замедлять разработку.

- Сложность внесения изменений. В классических моделях SDLC изменение требований влечёт за собой пересмотр многих компонентов: архитектуры, плана тестирования, бюджета и дедлайнов. А ещё каждый шаг нужно повторно документировать и затем согласовывать со всеми заинтересованными сторонами.

- Разрыв между теорией и практикой. SDLC может идеально выглядеть на бумаге, но в реальности быть плохо реализован — например, часть команды может игнорировать требования к отдельным этапам. Поэтому при использовании Agile и некоторых других подходов в команду нужно приглашать отдельного специалиста, который будет следить за их соблюдением, — иначе ничего не получится.

Как видите, у моделей жизненного цикла разработки ПО есть свои сильные и слабые стороны, которые различаются в зависимости от подхода. Поэтому важно анализировать специфику проекта: его масштаб, требования к гибкости, доступные ресурсы и уровень рисков. Общего универсального решения для всех проектов не существует.

Запомнить

- SDLC — основа управляемой разработки. Он превращает создание ПО из хаоса в систему с чёткими этапами и результатами.

- Главная ценность стандартизированных подходов — предсказуемость. Каждый шаг можно контролировать и измерять, что снижает риски и помогает соблюдать качество и сроки.

- Ошибки на ранних этапах обходятся дороже всего. Поэтому правильно собранные требования и продуманная архитектура позволяют экономить время и ресурсы на поздних стадиях.

- Нет идеальной модели. Каскадная модель даёт простоту в управлении разработкой, но менее гибка при изменениях. Agile обеспечивает гибкость и скорость, но требует высокой вовлечённости команды. DevSecOps даёт надёжность и безопасность, но сложнее в освоении. Поэтому выбор всегда зависит от проекта.

- SDLC — это непрерывный процесс. Поэтому релиз продукта — не финальная точка, а лишь переход к следующему циклу: сбору обратной связи, планированию и внедрению новых функций.

Больше интересного про код — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!