Что такое цифровая гуманитаристика и зачем она нужна

Когда технологии помогают читать Пушкина, искать ведьм и воссоздавать старый Кёнигсберг.

Программирование обычно ассоциируется с точными науками, и у новичков нередко возникает вопрос: «А может ли гуманитарий стать программистом?» Между тем ещё с середины XX века существует явление, которое находится на стыке этих двух миров — цифровая гуманитаристика (digital humanities). Это область, где литературоведы, историки, социологи и религиоведы используют технологии для создания цифровых проектов.

Давайте поговорим об этом подробнее и выясним: что такое цифровая гуманитаристика, в чём её суть и какие проекты она помогает воплощать в жизнь. Кто знает, может, это вдохновит вас на собственное исследование.

Содержание

- Digital humanities и 817 попыток объяснить, что это такое

- IBM и Фома Аквинский

- Ведьмы, Кант и битва за Гонконг

- Размеченные круги ада и рукописи Пушкина

- Виртуальные рукопожатия и сетевой анализ

- Иммерсивность, архивы и сторителлинг

Digital humanities и 817 попыток объяснить, что это такое

Английский термин digital humanities обычно переводят на русский как «цифровая гуманитаристика» или «цифровые гуманитарные исследования». Эта область существует уже несколько десятилетий, но до сих пор не существует её чёткого и универсального определения.

В попытке прояснить ситуацию сообщество цифровых гуманитариев создало сайт whatisdigitalhumanities.com. На нём собраны 817 формулировок, и в каждой по-разному объясняется, в чём же суть этой области знаний. Например, Джейд Дэвис предложил такое определение:

«Цифровые гуманитарные науки — это то, чем будут гуманитарные науки в будущем. Они публичны, диалогичны, совместны и состоят из коллективов. Они позволяют переосмысливать и по-новому анализировать то, как мы думаем о традиционных формах создания знаний, обмена знаниями и хранения знаний».

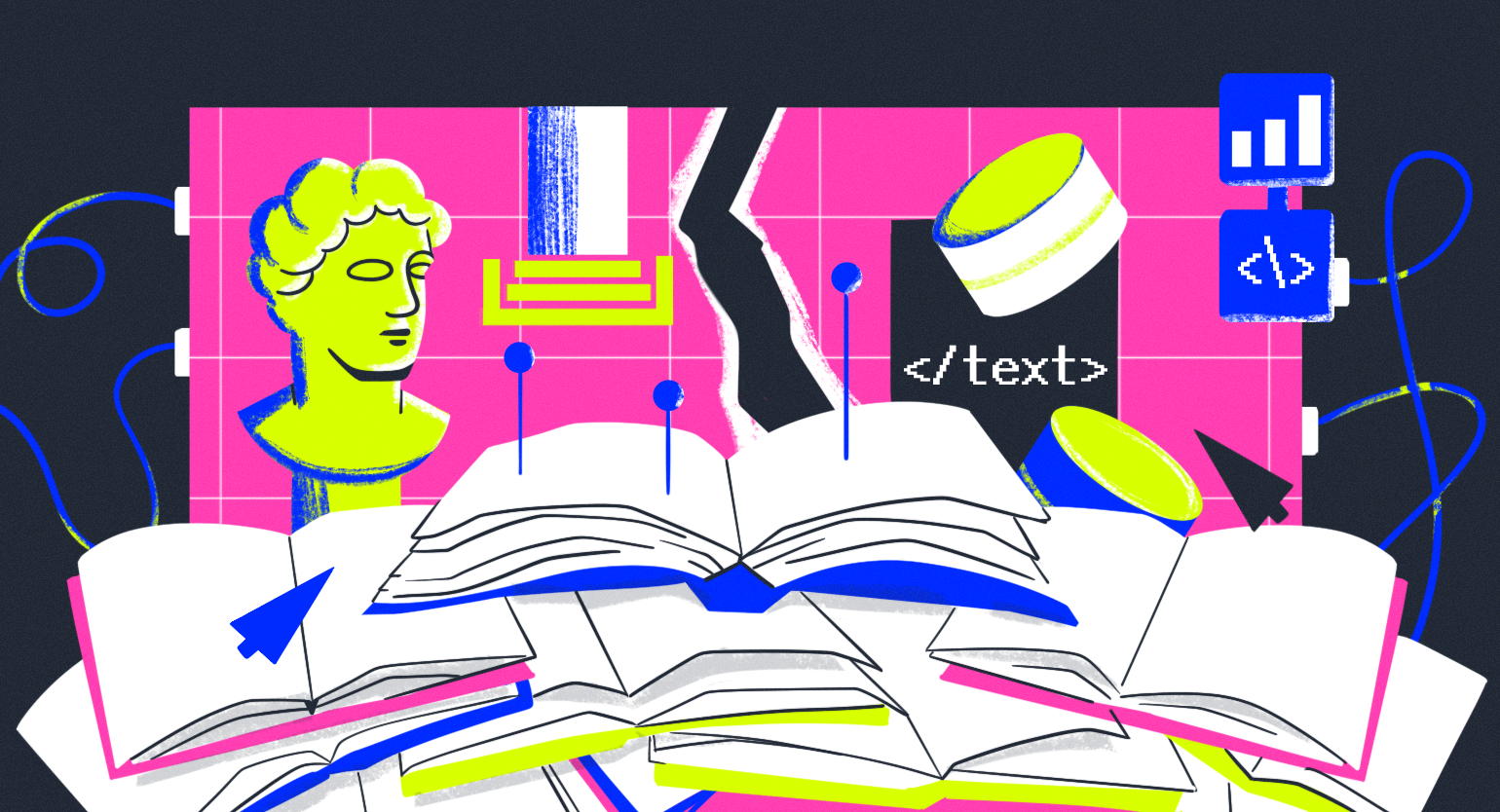

Несмотря на размытые формулировки, digital humanities легко узнать по конечному результату — обычно это интерактивный цифровой проект, который объединяет гуманитарные знания с вычислительными методами. Для примера можете посетить сайт She Giggles, He Gallops («Она хихикает, он скачет») — работу дата-сайентиста Джулии Силж.

Она проанализировала более 2000 киносценариев с 1929 по 2015 год и выявила закономерность: женских персонажей чаще всего описывают глаголами вроде «прижалась», «хихикает» и «всхлипывает», тогда как мужских — «скачет», «стреляет» и «издаёт вопль». На сайте вы сможете увидеть самые частотные глаголы, изучить контекст их употребления, а также сравнить лексику в зависимости от пола автора сценария.

Изображение: Pudding

Пример Джулии Силж — лишь один из множества, и мы надеемся, что он помог вам уловить идею цифровой гуманитаристики. В следующих разделах мы расскажем о других работах и покажем, как различные технологии помогают гуманитариям совершать неожиданные открытия и находить скрытые закономерности в культурном наследии человечества.

IBM и Фома Аквинский

Идея количественного анализа в гуманитарных науках появилась задолго до компьютеров. В 1851 году математик Августус де Морган предположил, что средняя длина слов в тексте может быть характерной чертой авторского стиля. Он обнаружил, что в произведениях Шекспира это значение составляло 3,9 буквы — заметно меньше, чем у других авторов того времени. Позже были и другие попытки количественного анализа, но без компьютеров такие исследования занимали месяцы ручной работы.

Основателем современной цифровой гуманитаристики считается итальянский священник Роберто Буза. Он создал первую в мире систему компьютерного поиска по литературным текстам — проект Index Thomisticus, который охватывал все труды философа Фомы Аквинского.

Система позволяла находить все вхождения слов и анализировать частоту употребления философских терминов. Например, можно было за несколько секунд отыскать все случаи слова anima («душа») или подсчитать, сколько раз встречается термин essentia («сущность»).

В 1949 году Роберто Буза добился важной встречи с основателем IBM Томасом Уотсоном, который согласился поддержать проект. Работа над проектом продолжалась 34 года, за которые команда исследователей обработала свыше 10,6 миллиона слов из текстов Фомы Аквинского.

Операторы вводили данные вручную с помощью перфокарт, и на обработку всего материала ушло около миллиона часов. Позже проект перешёл в цифровой формат: в 1992 году вышло издание на CD-ROM, а в 2005 году база данных стала доступна на сайте corpusthomisticum.org.

Фото: Jeremy Norman’s Collection of Images

Index Thomisticus стал первым масштабным проектом, который объединил гуманитарные науки и компьютерные технологии. Он заложил основу для развития цифровой гуманитаристики и наглядно показал, как автоматизированные методы анализа упрощают работу с текстами.

Ведьмы, Кант и битва за Гонконг

В этом разделе мы рассмотрим несколько примеров того, как современные историки и археологи используют технологии в своей работе. Ведь, как говорил знаменитый французский историк Эммануэль Ле Руа Ладюри:

«Историк будущего будет программистом, или его не будет вовсе».

Witches — масштабный цифровой проект Эдинбургского университета, посвящённый исследованию охоты на ведьм в Шотландии с 1563 по 1736 год. База данных содержит более 3800 документированных случаев и включает детальные описания судебных процессов, биографии обвиняемых, свидетельские показания и каталог предполагаемых колдовских артефактов. Проект использует интерактивные карты, графики и диаграммы для выявления закономерностей охоты на ведьм.

Например, визуализация показала, что пик преследований пришёлся на 1661–1662 годы — всего за два года зарегистрировано более 600 обвинений в колдовстве. А интерактивные карты помогли обнаружить, что большинство процессов проходило в прибрежных районах Шотландии.

Скриншот: Witches Meetings / Skillbox Media

«Мир Иммануила Канта» — цифровой проект реконструкции Кёнигсберга XVIII века. Исследовательская команда Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта создала детальную трёхмерную модель исторического города. Пользователи могут посетить дом Канта, пройти по его ежедневному маршруту и увидеть Кёнигсберг эпохи Просвещения — такой, каким он был в глазах самого философа.

Скриншот: Sketchfab / Skillbox Media

The Battle of Hong Kong 1941 — цифровой проект об обороне Гонконга британскими и канадскими войсками от японских сил в декабре 1941 года. Основу проекта составляет интерактивная карта с 51 временной меткой, отображающая точные позиции военных подразделений в ключевые моменты сражения. Проект также включает личные истории участников, военные артефакты, фотографии и данные о 1600 жителях Гонконга. Цифровые технологии позволили создать такой уровень наглядности, который невозможно достичь в обычных книгах, статьях и фотографиях

Что ещё посмотреть по теме:

- London Lives — истории лондонцев с 1690 по 1800 год. База данных включает 3,35 млн имён и обеспечивает поиск по 240 тысячам манускриптов из восьми исторических архивов.

- Palladio — набор инструментов для визуализации сложных исторических данных.

- Programming Historian — практические уроки для гуманитариев по освоению цифровых инструментов. С их помощью можно научиться распознавать лица на исторических фотографиях, создавать визуализации и разрабатывать приложения.

- American Panorama — интерактивный исторический атлас США с подробными картами и визуализациями, которые раскрывают ключевые эпизоды и темы американской истории.

- Digital Panopticon — база данных, охватывающая жизни 90 тысяч британских заключённых, сосланных в Австралию с 1780 по 1925 год. Архив содержит подробные сведения об их происхождении, профессиях, вероисповедании и даже описания татуировок.

- PubHistory — студенческий проект, который анализирует достоверность исторических событий в кино и видеоиграх.

Как видите, историки стали одними из первых, кто начал применять цифровые инструменты для исследования и представления прошлого. Благодаря этим технологиям исторические данные превращаются из простого набора фактов в интерактивную историю, которая позволяет увидеть события прошлого и судьбы их участников в новом свете.

Размеченные круги ада и рукописи Пушкина

Литературоведение — ещё одна область, где активно применяются методы цифровой гуманитаристики. Это не просто перевод произведений в электронный формат — учёные создают специальные текстовые базы с детальной разметкой. Благодаря ей можно быстро находить нужную информацию и создавать интерактивные визуализации, которые позволяют взглянуть на знакомые тексты с неожиданной стороны.

Специально для разметки гуманитарных текстов был создан стандарт TEI (Text Encoding Initiative). Он основан на XML и позволяет кодировать культурно значимую информацию: стихи, авторство, структуру текста и многое другое. Вот как выглядит разметка фрагмента поэмы Уильяма Блейка Songs of Innocence and of Experience в формате TEI:

<text xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xml:id="d1">

<body xml:id="d2">

<div1 type="book" xml:id="d3">

<head>Songs of Innocence</head>

<pb n="4"/>

<div2 type="poem" xml:id="d4">

<head>Introduction</head>

<lg type="stanza">

<l>Piping down the valleys wild, </l>

<l>Piping songs of pleasant glee, </l>

<l>On a cloud I saw a child, </l>

<l>And he laughing said to me: </l>

</lg>

</div2>

</div1>

</body>

</text>Чтобы увидеть преимущества TEI-разметки в действии, можно взглянуть на проект «Мир Данте». Здесь реализован поиск по персонажам, географическим локациям, животным, различным мифологическим персонажам, которые встречаются в тексте «Божественной комедии». Например, можно сразу найти все упоминания Вергилия как проводника Данте или отследить перемещения героев по кругам ада. Главное удобство — моментальное выделение найденных элементов прямо в тексте.

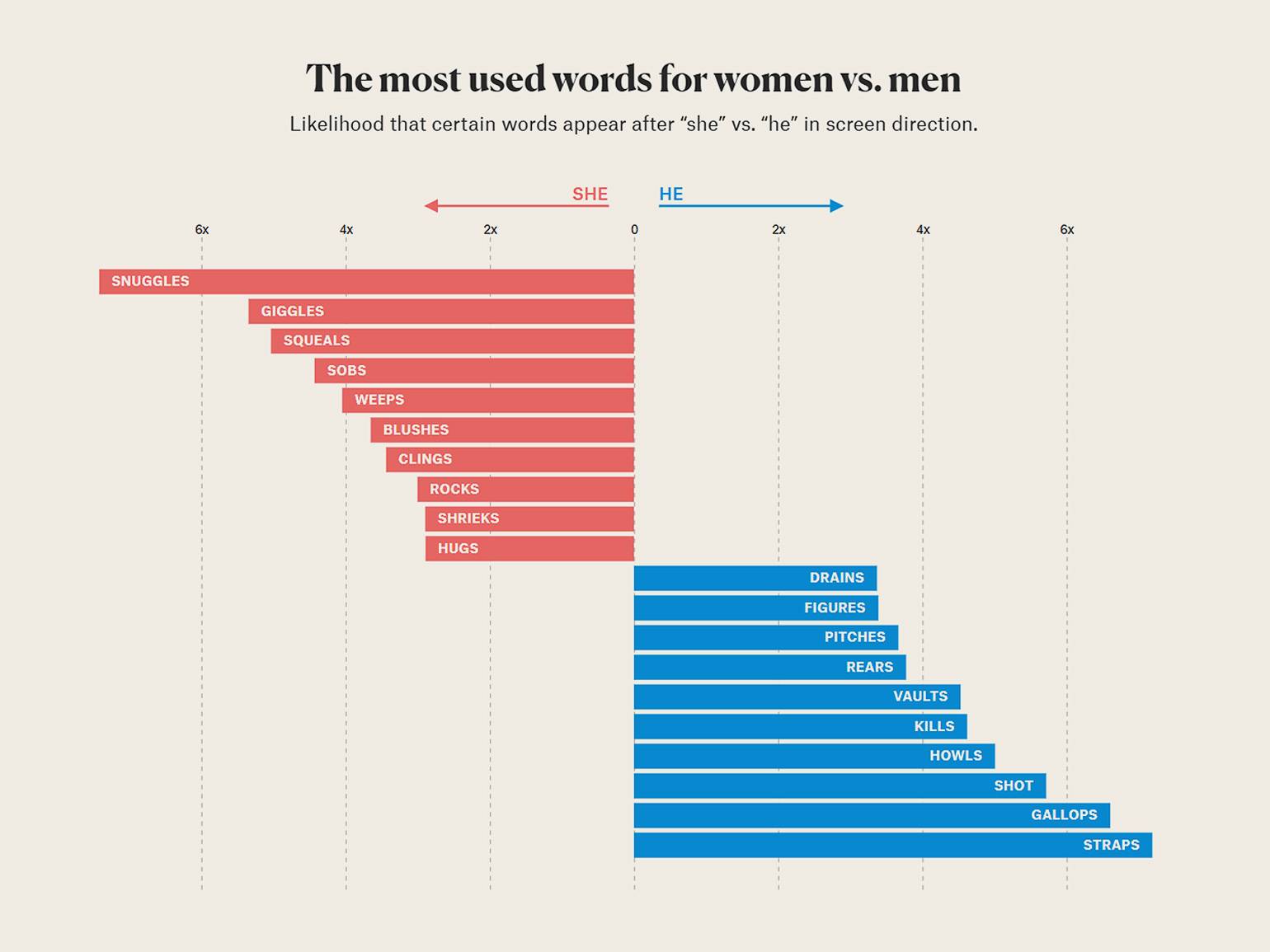

Среди российских проектов стоит отметить Pushkin Digital — цифровое собрание сочинений А. С. Пушкина. Это большая база с оригинальными текстами, историко-литературными комментариями, мультимедийной энциклопедией, тысячами ссылок и сотнями научных публикаций.

Особую ценность представляют цифровые копии десятков рукописей с расшифровкой, которые позволяют проследить творческий процесс поэта — от первоначальных набросков до финальной редакции. Например, в черновиках стихотворения «Я помню чудное мгновенье…» видно, как менялись строки: начальный вариант «В глуши, в мечтах, в томленьи суеты» был заменён на привычное «В глуши, во мраке заточенья».

Скриншот: Pushkin Digital / Skillbox Media

Виртуальные рукопожатия и сетевой анализ

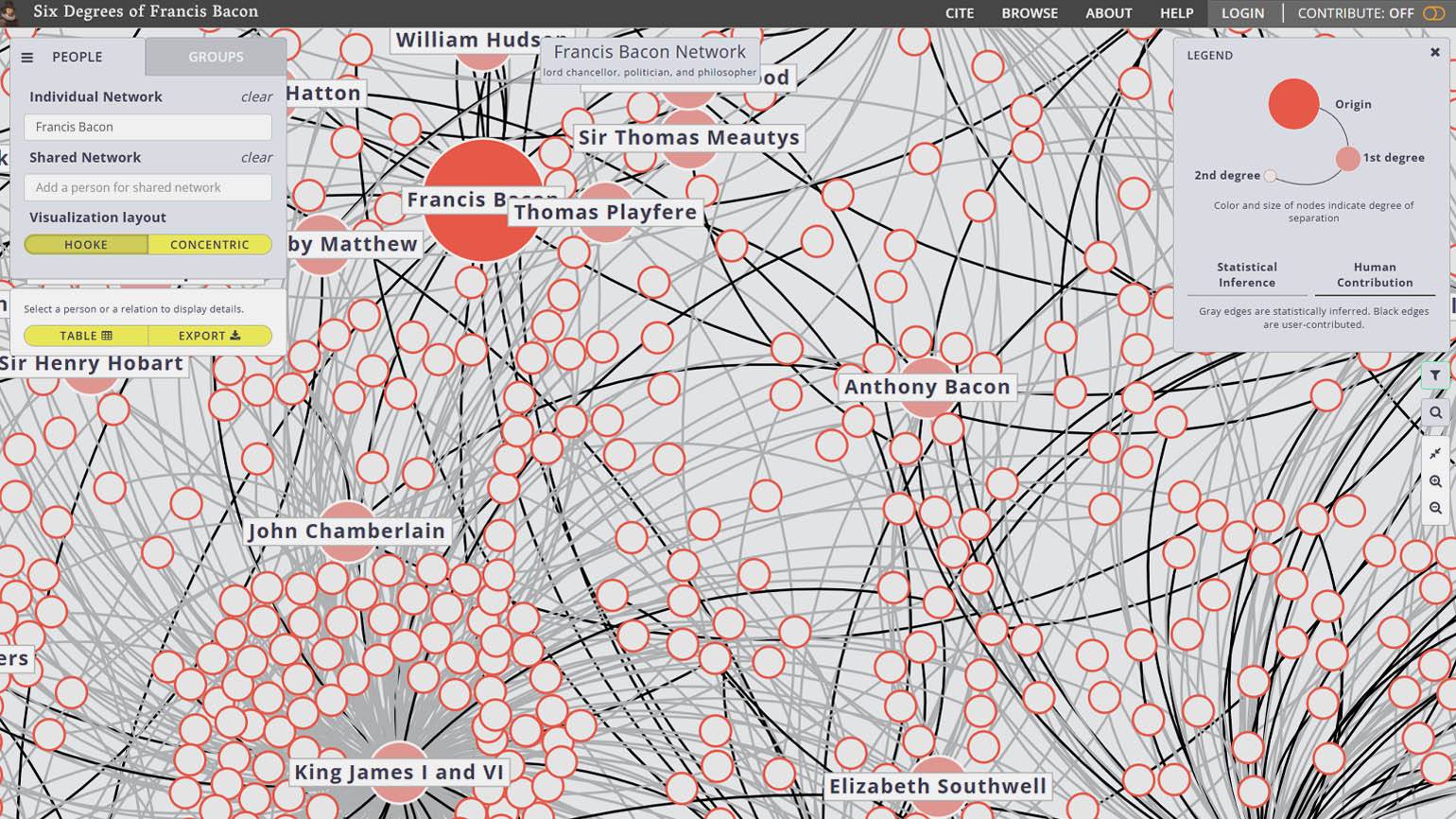

Разметка текстов открывает путь к новым типам исследований — например, к анализу связей между персонажами, событиями или историческими фигурами. Один из таких проектов — Six Degrees of Francis Bacon («Шесть рукопожатий Фрэнсиса Бэкона»). Это цифровая реконструкция социальных связей в Англии начала Нового времени (1500–1700), которая охватывает более 13 тысяч исторических личностей.

С помощью проекта можно проследить, как были связаны между собой ключевые фигуры той эпохи. Например, между Фрэнсисом Бэконом и Уильямом Шекспиром зафиксированы как минимум две связи через общих знакомых — графа Саутгемптона и драматурга Бена Джонсона.

Скриншот: Six Degrees of Francis Bacon / Skillbox Media

Ещё один интересный пример — проект DraCor (Drama Corpora Project), цифровая платформа с коллекцией драматических произведений на разных языках. Все тексты здесь размечены по стандарту TEI, благодаря чему можно строить наглядные диаграммы связей между персонажами.

Так, в комедии «Горе от ума» можно увидеть, как часто Чацкий появляется вместе с Софьей или Молчалиным, а также то, что Фамусов связан почти со всеми героями — что подчёркивает его ключевую роль в структуре пьесы.

Скриншот: DraCor / Skillbox Media

Полезные ссылки по теме

- Gephi — бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом для визуализации и анализа любых графов и сетей.

- Cytoscape — открытая платформа для визуализации и анализа сложных сетей, применяемая в биоинформатике, социологии и других областях.

- Social networks in movies — визуализация и анализ социальных сетей в фильмах: от «Гарри Поттера» до «Криминального чтива».

Иммерсивность, архивы и сторителлинг

Цифровая гуманитаристика давно вышла за пределы работы с текстами. В современных проектах всё чаще используются игровые механики, аудио- и видеоматериалы — они помогают создать глубокий иммерсивный опыт.

Один из таких примеров — историческая игра The Hajj Trail, в которой можно совершить виртуальное паломничество в Мекку. Симуляция основана на рассказах реальных паломников и воссоздаёт атмосферу Османской империи XVI–XVIII веков. Игрок может выступить в роли, например, торговца из Индонезии, решая типичные задачи того времени: найти надёжный корабль, торговать для финансирования пути, справляться с болезнями и другими опасностями. Выбранный маршрут и персонаж определяют, каким будет ваше историческое путешествие.

Скриншот: Hajj Trail / Skillbox Media

Но цифровая гуманитаристика — это не только про погружение в эпоху через геймплей. Её важнейшая задача — сохранение культурного и исторического наследия. Современные архивные проекты помогают не просто хранить знания, но и открывать их для широкой аудитории.

Если хотите увидеть, как цифровые технологии помогают сохранять культурное наследие, загляните в Endangered Archives Programme Британской библиотеки. В рамках этого проекта оцифровано более 13 миллионов изображений и 35 тысяч аудиозаписей со всего мира — от редких манускриптов и газет до уникальных фотографий и книг. Благодаря программе удалось, например, сохранить древние буддийские рукописи из тибетских монастырей и записи традиционной музыки народов Центральной Азии, которые могли быть безвозвратно утрачены.

Изображение: Tomār Amār Kampiuṭār / Rājib Cyāṭārijjī, Elementary introduction to computers. Gouranga Prakashani, 2004

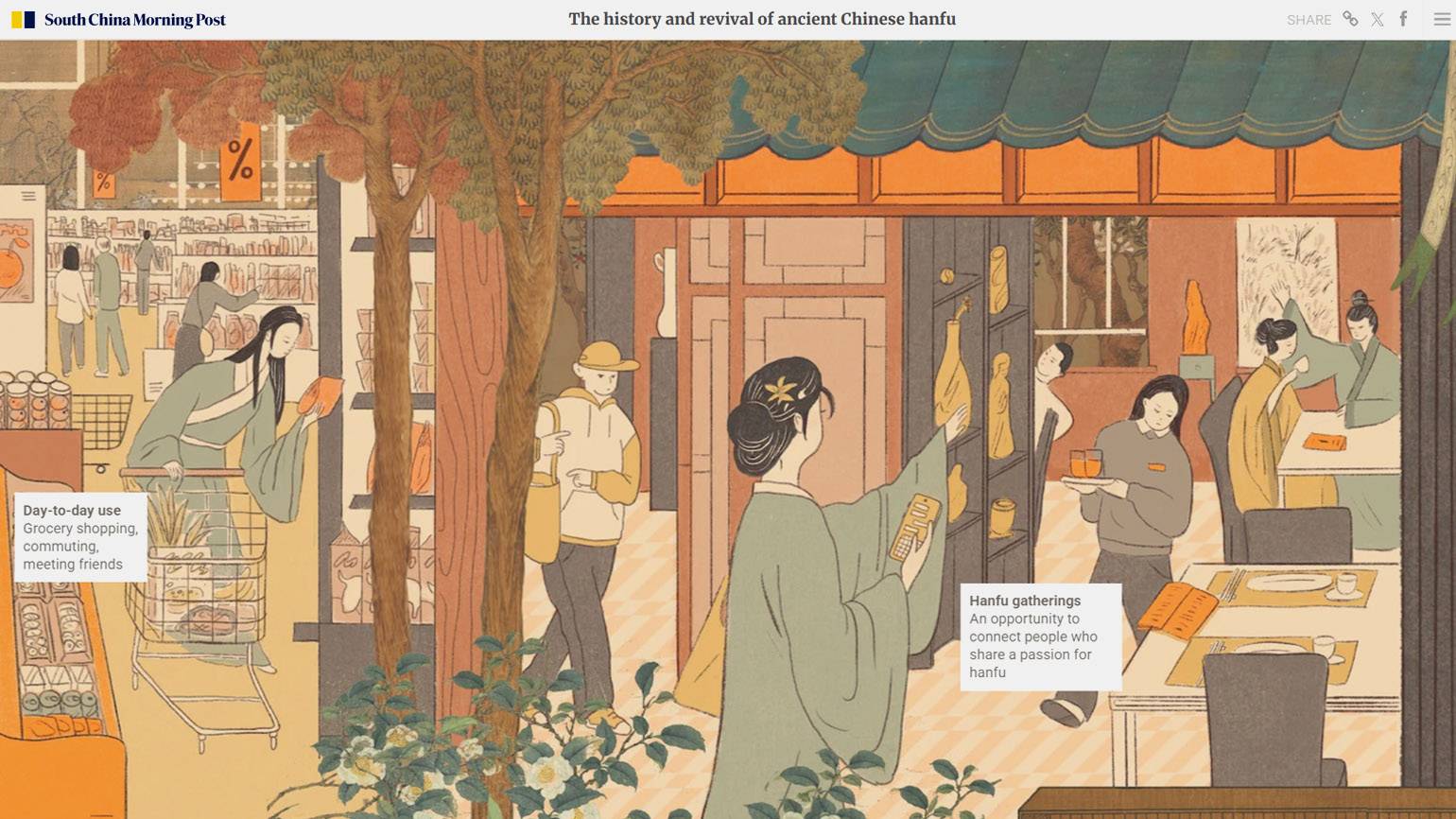

Цифровой подход активно применяется не только в науке, но и в журналистике. Интерактивный сторителлинг позволяет рассказывать истории, с которыми читатель не просто знакомится, а взаимодействует. Если хотите понять, как это работает на примере, — посмотрите спецпроект South China Morning Post о традиционном китайском костюме ханьфу.

С помощью интерактивной инфографики на сайте можно проследить эволюцию ханьфу — от церемониальных одежд династии Хань до современных реплик. Проект показывает как внешний вид костюмов, так и процесс их создания: от выбора шёлка до вышивки облаков и драконов.

Особенно интересно, как ханьфу из символа культурного наследия превратился в модный тренд: число его поклонников в Китае превысило 9 миллионов, а рынок достиг объёма 14,5 миллиарда юаней. Молодёжь адаптирует традиционные элементы к повседневной жизни и создаёт собственные стили. Всё чаще ханьфу сочетают с джинсами, кроссовками и рюкзаками — так он становится частью современной уличной моды.

Скриншот: South China Morning Post / Skillbox Media

Другие интересные проекты

- Macrometeorites — визуализация известных падений метеоритов.

- Arya’s Journey — карта путешествий Арьи Старк из «Игры престолов».

- Ukiyo-e — традиционные японские гравюры в стиле укиё-э.

- The Digital Orientalist — блог о цифровых методах в востоковедении и смежных дисциплинах. Здесь обсуждают, как использовать ИИ для распознавания рукописей, создавать цифровые словари восточных языков и применять технологии в гуманитарных исследованиях.

Что дальше

Цифровая гуманитаристика — настолько широкая и многогранная область, что её невозможно уместить в одной статье. Существуют и другие направления, о которых мы не успели рассказать: речь о работе с геоданными, цифровой лингвистике, реконструкции звуковых пейзажей, применении ИИ в гуманитарных исследованиях и многом другом.

Если вы хотите узнать больше или попробовать сделать собственный проект, начните с руководства от издания «Системный блокъ» — это один из самых полных и доступных обзоров по теме на русском языке.

А если вы готовы начать прямо сейчас, то есть простой алгоритм.

- Выберите тему, которая вам интересна. Это может быть книга, историческое событие, биография, место или даже семейный архив.

- Подумайте, какие данные можно собрать: имена, даты, глаголы, упоминания, события — всё, что можно упорядочить или подсчитать.

- Решите, как это визуализировать. Карта, временная шкала, сетевой граф, частотный список или даже простая таблица — всё подойдёт. Из инструментов берите то, что под рукой: «Google Таблицы», Flourish, Palladio, Gephi, Tableau Public или PowerPoint.

- Когда почувствуете уверенность — подключайте Python. Он поможет автоматизировать сбор данных, анализировать тексты, строить графики и создавать полноценные цифровые проекты — такие, как в этой статье (или даже лучше ?).

Больше интересного про код — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!