Броненосец закрывает глаза

Фрейд, Сталин и Александр Невский: разбираем новый роман Гузели Яхиной об Эйзенштейне.

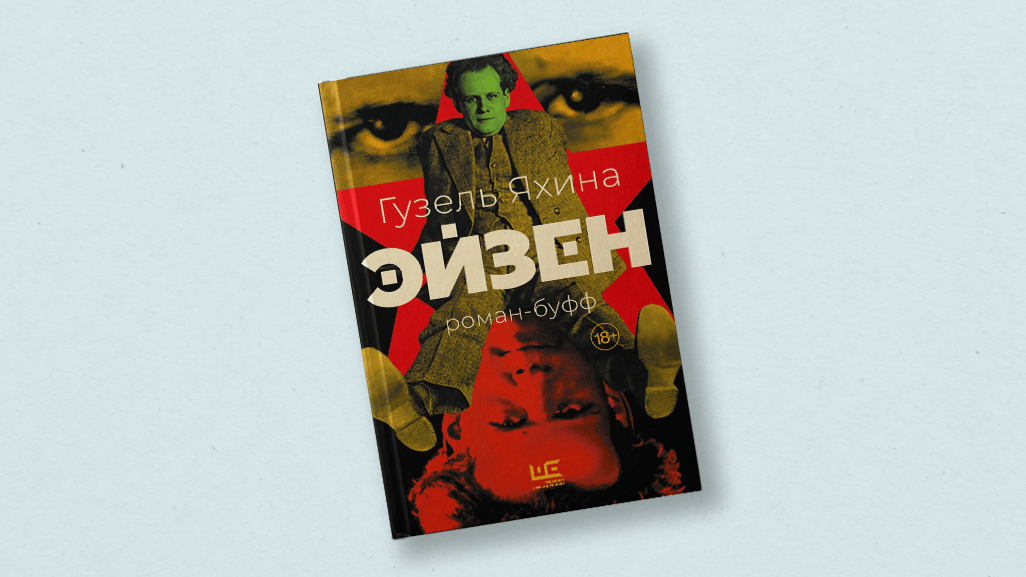

5 марта 2025 года в России вышел «Эйзен» — четвёртый роман Гузели Яхиной, квазидокументальная биография главного советского режиссёра. Да не просто биография, а «роман-буфф», как назвала его писательница с отсылкой к театральному жанру. Журналист Фёдор Дубшан прочёл и рассказывает, какой получилась книга и чего в ней больше: буффа, Сергея Эйзенштейна или самой Гузели Яхиной.

В этой статье:

- напомним, как Гузель Яхина стала самой читаемой в России писательницей;

- растолкуем, что такое «роман-буфф» и при чём тут Маяковский;

- поделимся, вышло ли показать Эйзенштейна по-новому.

Почему Эйзенштейн?

Гузель Яхина появилась на литературном небосклоне десять лет назад буквально из ниоткуда — и сразу же добилась признания. Первый роман Яхиной «Зулейха открывает глаза» заслужил несколько премий, таких как «Большая книга» и «Ясная поляна».

В романе Яхина, основываясь на истории собственной семьи (прототипом героини стала её бабушка), рассказывает о судьбе жены раскулаченного татарского крестьянина. Книга стала бестселлером — впрочем, её тут же атаковали и националисты, и либералы. Для одних «Зулейха открывает глаза» — роман антисоветский, для других, наоборот, недостаточно критикующий режим.

Так и пошло-поехало. Следующую книгу, «Дети мои», о жизни поволжского немца проклинали за изображение Сталина. Третий роман — «Эшелон на Самарканд», посвящённый спасению детей голодающего Поволжья, — ждал очередной скандал: историк-краевед Григорий Циденков обвинил писательницу в плагиате. Яхина опровергла обвинения, но её осудили всё равно — за плохое знание исторических реалий и за голодных детей, которых она, дескать, использовала, чтоб выжать слёзы из читателя. И при этом — новые и новые премии за каждую книгу, призы читательских симпатий, экранизация «Зулейхи» на канале «Россия-1» и даже выбор в авторы «Тотального диктанта». А книжный сервис MyBook в 2021 году назвал Яхину самой популярной из современных российских писательниц.

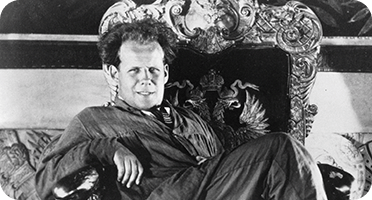

Нет сомнений, что такие же — и даже худшие поля брани — раскинутся и вокруг нового романа Яхиной «Эйзен». Сергей Эйзенштейн — фигура, сплошь состоящая из противоположностей. Начать хоть с его мягкой шарообразной внешности: лысина, круглое лицо, брюшко, коренастое сложение, а сверху прикреплена круглая же шевелюра. Ко всей этой округлости совершенно не лепится жёсткая, неколебимая фамилия. Эйзенштейн — от немецкого «железный утёс». Зато она вполне вписывается в тренд эпохи: в отличие от Сталина, Каменева или Маяковского, Сергей Михайлович не нуждался в псевдониме, чтоб его имя звучало брутально.

Под стать и другие парадоксы. Эйзенштейн считается одним из флагманов интеллектуального авангарда в кино — но снимал он массовые ленты-аттракционы. Был интеллектуалом — а ратовал за то, чтоб обращаться к чувственному, пралогическому, интуитивному. На словах противостоял вульгарному реализму — а между тем работал в консервативнейшем жанре исторического эпоса.

Автор мирового значения — но был безнадёжно заперт в советском контексте. Наконец, поборник нового, экспериментального, свободного искусства — и человек, работавший на пропаганду, резавший свои фильмы по требованию цензуры. А позже тот же самый штатный агитатор Эйзенштейн снимал вопреки указаниям начальства и поперёк им, вплоть до запрета своих лент. Конечно, такого вот двоящегося Эйзена писательница, сама представшая перед аудиторией скоплением противоречий, не могла не принять как родного. Она и зовёт его в интервью и в книге «Эйзен» — как называли близкие, и читателю так же представляет.

Читайте также:

В интервью Яхина рассказывает, что впервые заинтересовалась Эйзенштейном лет в тринадцать, в начале 1990-х, когда по федеральному каналу ночью показали «Ивана Грозного». Будущая писательница была заворожена картиной и вдобавок, уже тогда, — её парадоксальностью: фильм, снятый при жизни вождя, ей показался антисталинским высказыванием.

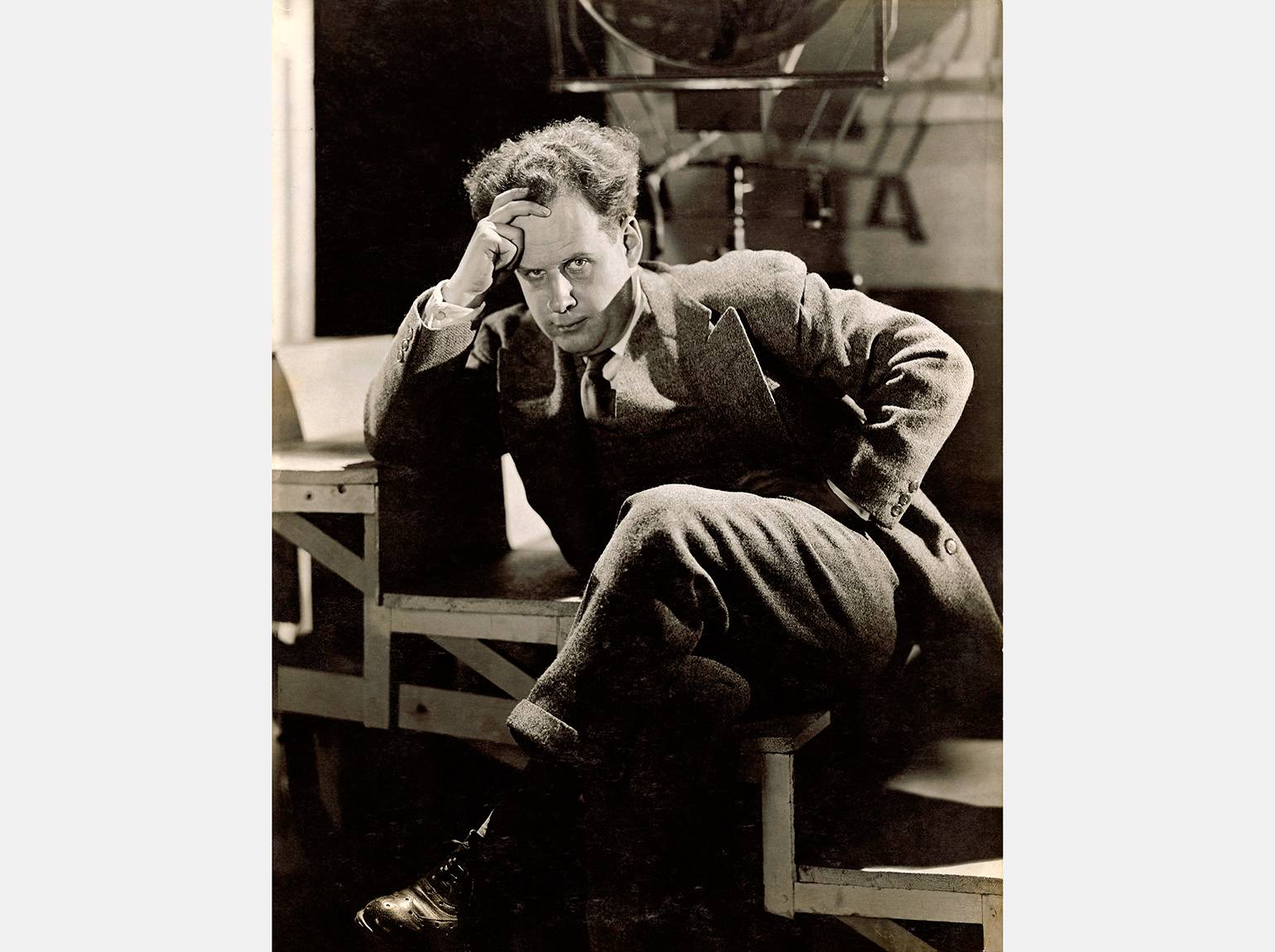

Фигура Эйзенштейна привела Яхину в мир кинематографа: она окончила сценарный факультет Московской школы кино. Так что и к своей книге подошла кинематографически, создала её, как сценарий, срежиссировала и смонтировала — стараясь следовать заветам самого Эйзенштейна, автора новаторской системы монтажа.

Писала добрых три года, ездила по следам режиссёра в Мексику, а заканчивала — в Алматы, куда переехала в 2023 году. По выразительному совпадению — тоже в эйзенштейновские места, где он снимал в эвакуации «Ивана Грозного»: во время Великой Отечественной войны именно в Алматы перевезли работников «Мосфильма» и «Ленфильма».

Как написан роман?

На поверхности «Эйзен» — вроде бы биографический роман. В начале — самый закат жизни; первый инфаркт на балу в Доме кино в честь лауреатов Сталинской премии. Жить ему осталось два года. Лёжа в больнице, режиссёр вспоминает начало: детство в Риге, первые впечатления от искусства, скандалы родителей, развод… Дальше текст так и движется по основным вехам биографии: учёба у Мейерхольда, неудовлетворённость, метания, проба себя в кино.

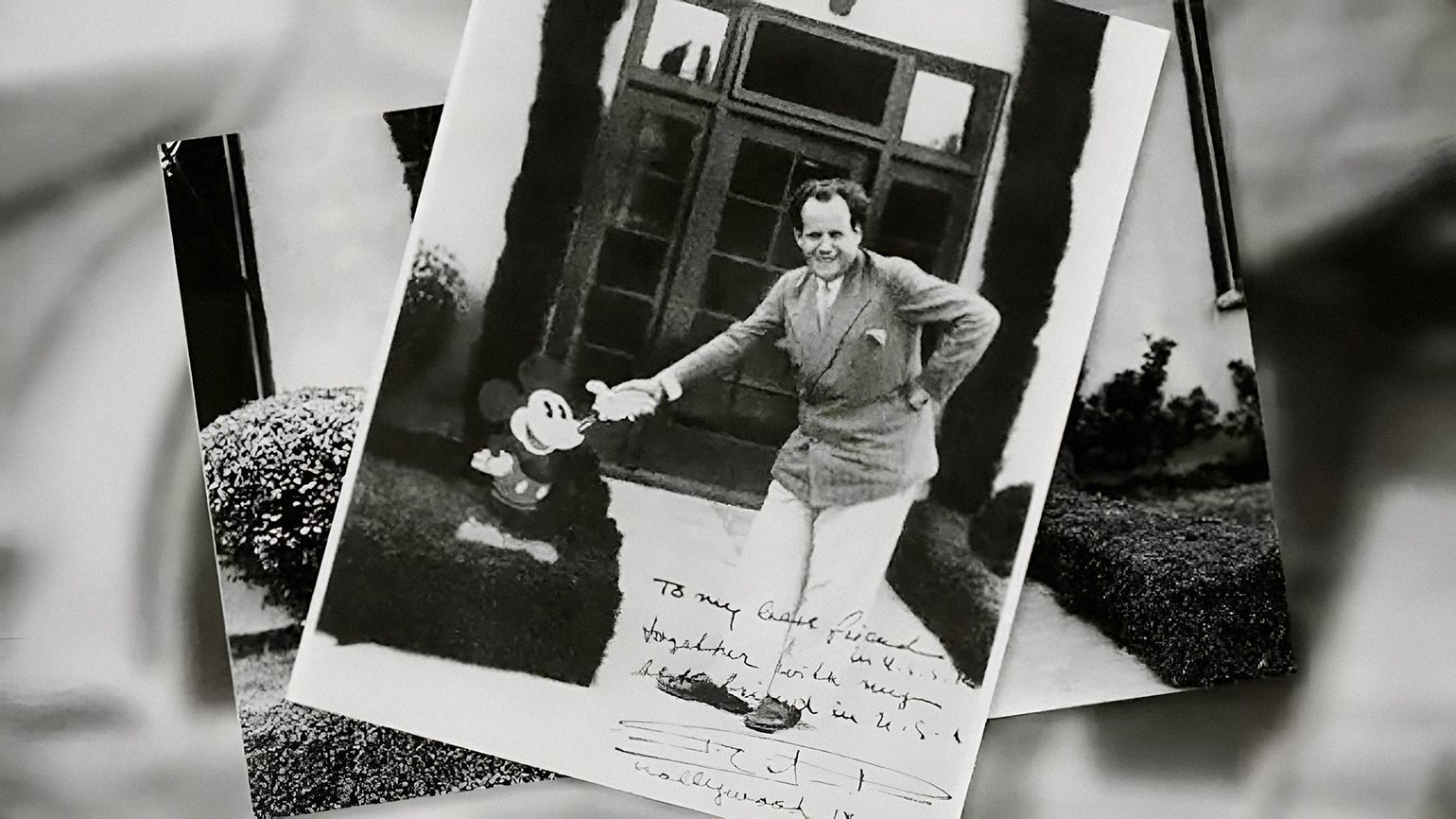

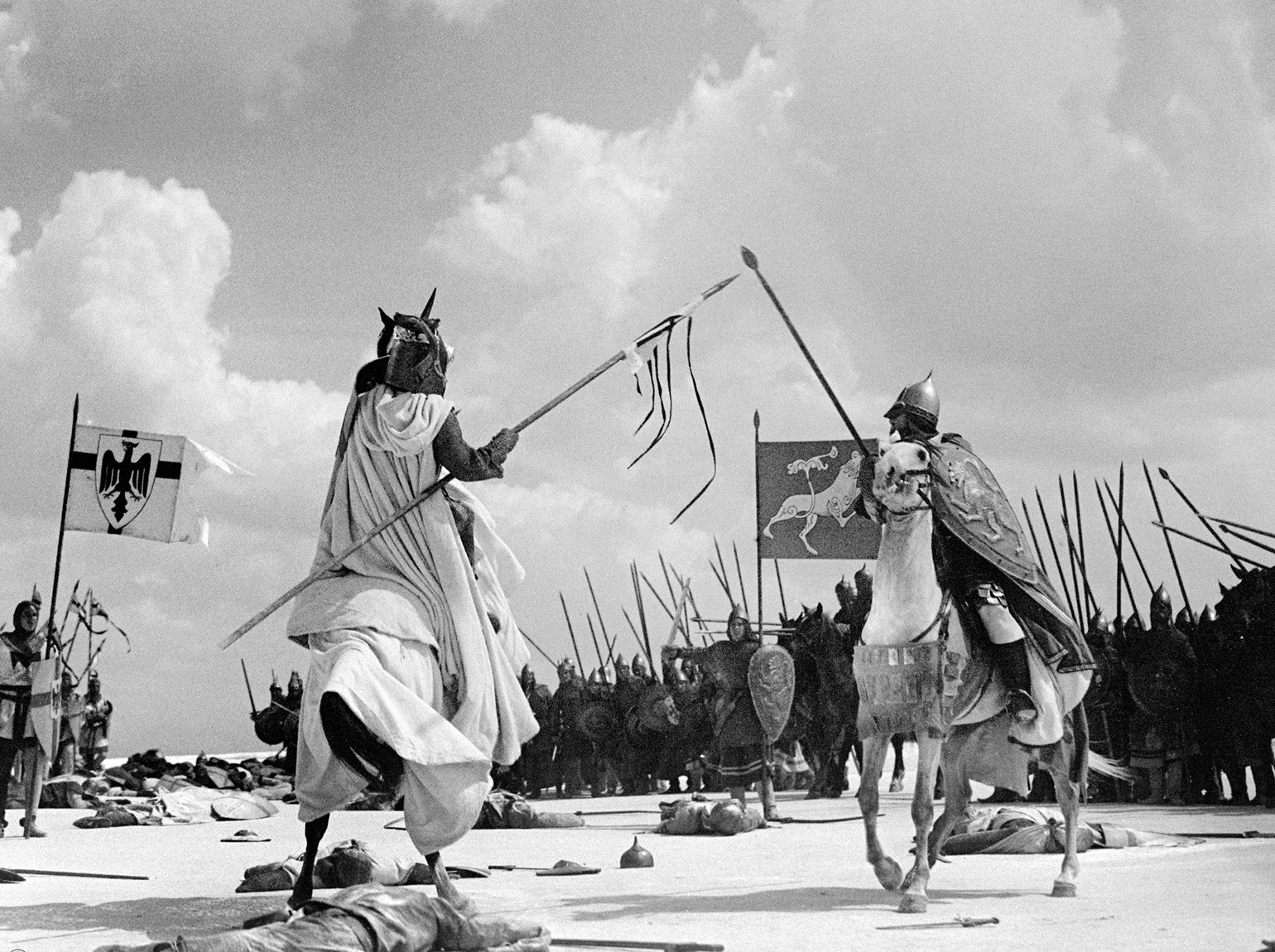

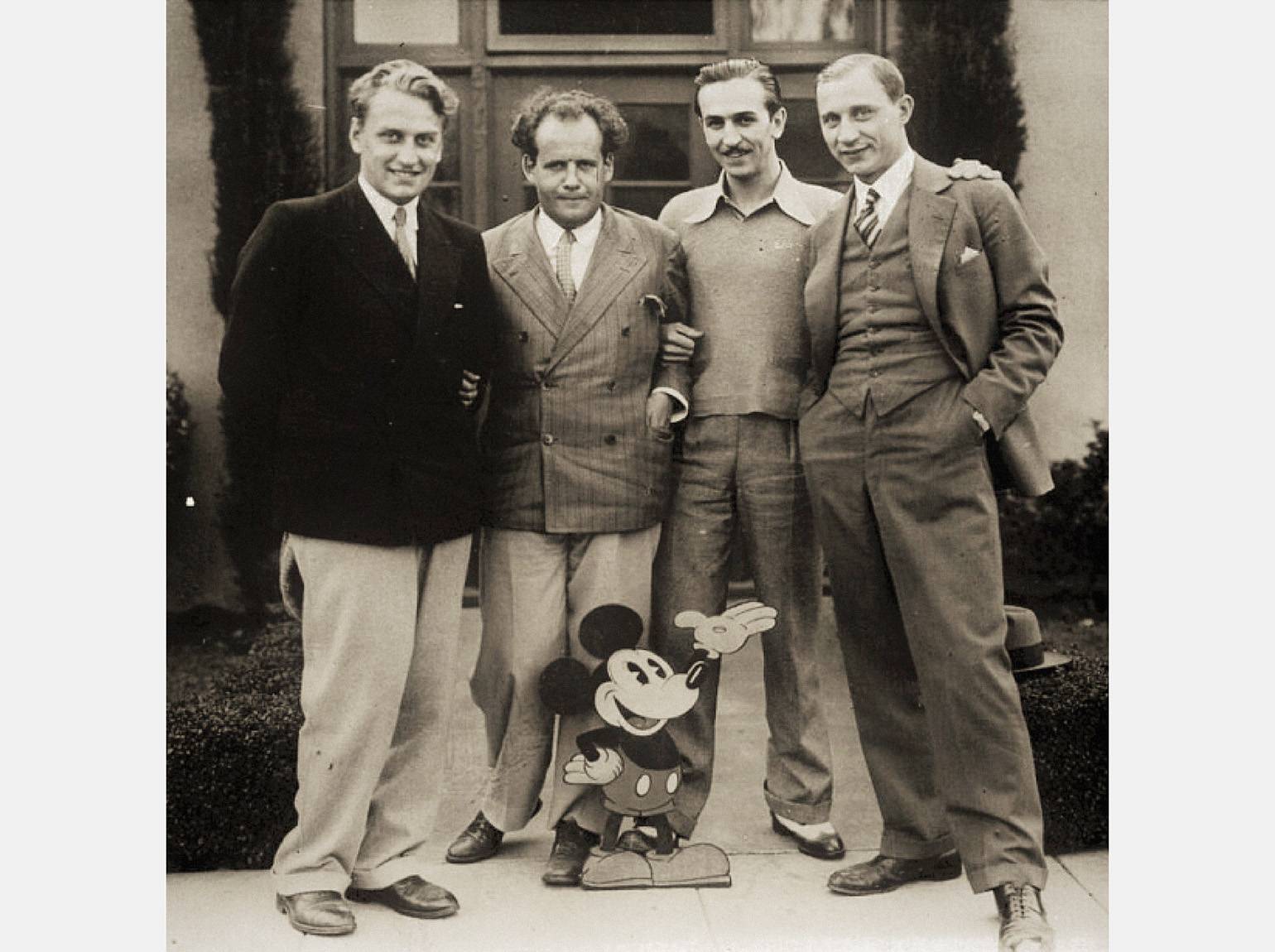

Успех «Стачки», триумф «Броненосца „Потёмкин“». «Октябрь», заслуживший одобрение Сталина. Турне по Европе, Штатам и Мексике, больше похожее на попытку побега. Возвращение, «Александр Невский», война, эвакуация, «Иван Грозный», запрет второй серии, инфаркт, инфаркт, крематорий, память, финал.

Где нужно, биографию разбавляют исторические экскурсы, аккуратные, как из «Википедии», а иногда и довольно поэтичные. Вот, например, как Эйзенштейн встретил Октябрьскую революцию: «…утром обнаружил, что проснулся уже в другой стране — победившего пролетариата <…> Петроград представал гигантской декорацией, на фоне которой разыгрывалось гигантское действо».

Рифмуются репрессии, удалявшие пачками ненужных людей из жизни, и эйзенштейновский монтаж, выстригающий всё лишнее. А когда Эйзенштейн от напряжённого труда слепнет, его младший коллега Александров оговаривается: вместо «истерическая слепота» говорит «историческая». Какие-то вещи проговорены и более явно. Например: «Что есть искусство, как не бесконечный поток одних и тех же вопросов и одних и тех же ответов об устройстве мира?»

В послесловии Гузель Яхина подчёркивает: эта книга — гипотеза, написанная «на границе fiction и non-fiction <…> не научный труд, а художественный, но с предельно возможным уважением к правде». Так что не стоит воспринимать «Эйзена» как буквальную летопись жизни режиссёра. Масса сцен здесь досочинена. Какие-то — и вовсе изобретены с нуля. Не зря Гузель Яхина замечает: «Эйзена волновала не историческая правда (в конце концов, история — лишь пластилин для художника)». Лепил же Ивана Грозного, Александра Невского и матроса Вакуленчука как хотел? Ну вот и пусть теперь сам распробует, каково это.

Самое интересное, что подобную книгу — о своей жизни — незадолго до смерти написал и сам Эйзенштейн.

«Мемуары свои наречёт по-испански — „YO“, причём заглавными буквами, — названием намекая на мексиканское содержимое своей личности, а размером литер — на её масштаб. Но будут это и не воспоминания даже, а фантазии об автобиографии — драматургически выстроенные и расцвеченные литературно до полного вымысла. Не жалея ни Мама с Папа, ни прочих встреченных за жизнь героев, Эйзен расскажет воображаемым потомкам свою судьбу как роман — увлекательный неимоверно и столь же запутанный. Пусть-ка поразгадывают! „Театр для будущего“ — феерия и бурлеск, бенефис-мистерия с „Я“ в главной роли».

Сергей Эйзенштейн, «Yo. Мемуары»

Выглядит почти как аннотация к тексту самой Яхиной. Получается, новый роман — такая фантазия о уже придуманном образе, исправленная и дополненная. Как сама писательница определила жанр — «роман-буфф» от итальянского buffa: буффонада, комическое, цирковое представление, так и «Эйзен» наслаивает на историю жизни режиссёра множественные дополнения, явно нацеленные на развлечение читателя.

Ещё это, конечно, очевидная отсылка к пьесе «Мистерия-буфф» Маяковского, другого многогранного строителя советского авангарда. Ставил её учитель Эйзенштейна Всеволод Мейерхольд. А ученик, между прочим, разрабатывал к пьесе эскизы декораций (Яхина это почему-то не упоминает; вероятно, чтоб не делать аллюзию на Маяковского слишком очевидной).

В 1923 году Эйзенштейн и сам выступил как театральный режиссёр: поставил спектакль по Островскому, «На всякого мудреца довольно простоты». От оригинала там остались разве что имена. Комедия почтенного классика превратилась в форменный цирк с акробатами, клоунами и прочими увеселениями. Это было нужно не просто для развлечения, но для точного, хирургического воздействия на ум и чувства зрителя: яркие сцены цепляли внимание зрителя, что позволяло виртуозно доносить авторскую мысль. «Монтаж аттракционов», как назвал это Эйзенштейн, перенеся позже метод и в кино.

Читайте также:

Что именно было присочинено в «Эйзене», Яхина изначально планировала указать в послесловии. Но удалила этот фрагмент по настоянию издателя. Можно понять: не хочется разрушать разоблачениями эффект книгокиномагии. И вот Эйзенштейн сам становится главным аттракционом в своём буфф-бенефисе. Увлечённо поедает вишнёвое варенье, закупленное вёдрами для изображения крови в «Броненосце „Потёмкин“», и невзначай предлагает оператору Тиссэ: «Кровушки свежей не хотите испить?»

На съёмках «Старого и нового» заставляет своего ассистента Гришу, будущего режиссёра Александрова, доить корову, а потом бегает по коровнику, спасаясь от разъярённой деревенской бабы Моти. Обнимается с собаками, которых прозвал Довженко, Пудовкин и Дзига.

Говоря о съёмках «Александра Невского», Гузель Яхина вдруг пускается писать ироничную оду нафталину, который посреди жаркого московского лета должен был изображать чудской снег.

«Все полюбили нафталин: массовка, осветители, бутафоры, главгерои — все без исключения. Витязи называли его ласково „нафталинушко“. Рыцари, соответственно, das liebe Naphtalin. Ливонская духовная братия, от епископа и до служек, придумала и отслужила целую мессу в честь Naphtalene sancta под звуки портативного органа и взмахи крестов из реквизита. Фразы „Эх, нафталинчику бы!“ и „Нафталином клянусь!“ звучали на Ледовом побоище чаще прочих. Самые дерзкие бросались в битву с любимым словом на устах — на камеру пришпоривая коней или замахиваясь мечами-копьями, орали: „За нафтали-и-и-и-ин!“»

Юмор не для всех, ну да ладно. Зато, как в современных играх и сериалах, в книге полно «пасхалок». Здесь можно встретить и камео персонажей из других книг автора: то промелькнёт состав с голодающими детьми из «Эшелона на Самарканд», то вспомнят про кулаков, таких же как в «Зулейхе». А вот Эйзенштейн пишет пробный сценарий «Стачки», где рабочий тонет в котле расплавленной стали: «…Последней исчезала в булькающей лаве рука, — и товарищи хоронили скелет, застывший в металле».

Тут яхинский Эйзен явно замахивается снять «Терминатора-2» на семьдесят лет раньше. А каждая из восьми глав, по числу снятых и неснятых фильмов Эйзенштейна, называется в честь картин чужих и более поздних: «Жертвоприношение», «Покаяние», «Жизнь прекрасна». Это и анахроничный намёк на то, что влияние эйзенштейновское вечно и вневременно; и словно шпилька в адрес мэтра, вечно ревнивого до чужого успеха. А в каждой главе эпиграфом — стихи вечного соперника, документалиста Дзиги Вертова. Интересно, как бы на это отреагировал Сергей Михайлович, взбесился бы иль нет?

Другой момент, которого в романе предостаточно, — телесный низ, так сказать, Бахтин, гротеск… В Мексике Эйзен воображает разговор с писателем Эптоном Синклером, обращаясь в уборной к унитазу, а тот в ответ урчит: «R-r-r-r-r-ri-i, r-r-r-r-ro-o…» И гипотетический разговор со всесильным товарищем Ждановым о судьбе второй серии «Ивана Грозного» тоже проходит в пустом туалете.

Вообще, видно, что идея помещать интеллектуала Эйзенштейна в этакий площадной фарс показалась писательнице богатой. Повод есть: Эйзенштейн и впрямь слыл виртуозным похабником, любил и умел рисовать неприличные картинки, даром что с женщинами у него не клеилось категорически. Яхина расшифровывает причину: дело в отношениях с матерью.

Фрейдизм — ещё один настойчиво повторяющийся в романе мотив. Сергей Михайлович венского аналитика уважал и читал, так что, вероятно, понял бы такое вторжение; простил бы — другой вопрос. Он и сам в автобиографических заметках неоднократно пытался анализировать своё творчество через отношения с родителями; правда, скорее, с авторитарным отцом-архитектором, который загонял сына в ту же стезю, не считаясь с его интересами.

«Тираны-папеньки были типичны для девятнадцатого века. А мой — перерос и в начало двадцатого!

Сколько раз учёным попугаем примерный мальчик Серёжа, глубоко вопреки своим представлениям и убеждениям, заученной формулой восторга отвечал на вопросы папеньки — разве не великолепны его творения?..

Дайте же место отбушевать протесту хотя бы сейчас, хотя бы здесь!»

Сергей Эйзенштейн, «Yo. Мемуары»

Отсюда режиссёр выводит всё бесконечное насилие в собственных фильмах, все эти расстрелы и рукопашные схватки; отсюда и заворожённость кровавым царём Иоанном Васильевичем…

У него это становится частью творческого метода. Искусство, рассуждает Эйзенштейн, само по себе насилие. Не только потому, что сублимирует тёмные порывы. Оно ещё и покоряет зрителя, принуждает его принять свою точку зрения. Оно — вид «страшного орудия силы, когда оно использовано „во зло“, и сокрушающего оружия, пролагающего пути победоносной идее».

Сам Эйзенштейн рассказал про обиду на отца. А Яхина больше концентрируется на отношениях Рорика (домашнее имя Эйзенштейна) с матерью. Таких пассажей в романе достаточно: мы успеем усвоить, запомнить и подустать от муссирования темы. Как маменька напоказ восторгалась талантами и успехами, как не замечала, стоило сыну схватить плохую отметку, заработать царапину или даже заболеть. И как уже взрослый, не Рорик, а Сергей Михайлович, с матерью играли в беспредельную любовь друг к другу — напоказ.

Арка эта увенчана мощной кульминацией: Эйзенштейн временно ослеп от напряжения, монтируя «Октябрь». Мать приехала выхаживать его, полуживого, мыла, сюсюкала, как с младенцем, и сцена в постели в тёмном номере «Метрополя» переросла в инцестуальное слияние… Кажется, этого в мемуарах корифея тоже не было.

В интервью Гузель Яхина рассуждает: Эйзенштейн — и пропагандист, и борец, и Дон Жуан, и холодный женоненавистник, и Фауст, продающий всё и вся ради познания и власти над зрителем, и антифауст, жертвующий собой. «Было бы слишком очевидным ходом написать роман, выбрав некую концепцию <…> сделать из Эйзенштейна какую угодно фигуру. Но мне хотелось всё-таки рассказать сложно о человеке». Так что в книге он — всё это сразу, тысяча масок, вывалившаяся ворохом перед зрителем на сцену.

Бесконечный театр одного актёра, который он разыгрывал всю жизнь перед самим собой и окружающими. «Ролей было предписано много, и чем старше он становился, тем больше: пай-мальчика — дома, прилежного ученика — в гимназии, гордость Папа — в Риге, гордость Мама — в далёком Петербурге. И в жизни Рорик играл гораздо убедительнее, чем на подмостках». Повзрослев, исполнял другие роли, надевал ту самую тысячу масок. И лишь за ними, говоря словами Яхиной, — «чудовище с оголёнными нервами, именуемое Сергей Эйзенштейн».

Каким получился Эйзен у Яхиной?

Писательница вообще не жалеет сил, расписывая психологические аффекты Эйзенштейна: «Боялся, что истерики со временем перерастут в истерию и заставят валяться по земле, хохоча и брызжа пеной. Что безволие достигнет предела и превратит в живую мумию, не способную даже встать с кровати. Что тревоги обернутся неврастенией, а страхи — dementia praecox, о которой читал в медицинском журнале во время недавней поездки в Берлин. Пожалуй, это был самый страшный из страхов — потерять разум».

В интервью Гузель Яхина оговаривается: «Я, конечно, не психиатр, чтобы ставить диагнозы». Но всё равно высказывается о его ментальности: «Но как человек, имеющий некое отношение к психологии, — я окончила аспирантуру психологического факультета, — хотела бы предложить свою версию личности Эйзена. Мне кажется, он был не нарциссом, а скорее, истероидом. Он был театральной личностью, жил напоказ. И всю жизнь пытался с этой истероидностью справиться».

Похоже, именно здесь, по Яхиной, лежит и главное противоречие, и главный двигатель персоны Эйзенштейна. Мощь таланта — и при этом незрелая, закомплексованная личность. Сплошные страхи, ревность, зависть, нехватка эмпатии, неспособность отличать добро от зла. Всё это он вложил в своё творчество.

«Как художник он был огромен, это был гений, а как человек он остался очень небольшим, если не сказать мизерным», — рассуждает писательница. Она приводит самый вопиющий пример — переписку режиссёра с былой фактической женой, Елизаветой Телешевой. Вернее, её отсутствие.

Пока он в Алма-Ате снимал «Грозного», Телешева в Москве умирала от рака и в каждом письме умоляла об ответе. Эйзенштейн не откликнулся ни разу. Да и с женой гражданской, Перой Аташевой, держался дистанцированно: она отдала всю жизнь поддержке режиссёра, а после его смерти — сохранению его памяти. Так же он вёл себя и с матерью, которую в основном заставлял читать вырезки из хвалебных рецензий…

«Поэтому в моих глазах Эйзен, конечно, с одной стороны, герой, не побоявшийся снять фильм, который был фактически оплеухой Сталину. Но, с другой стороны, он же и человек очень невеликий, скажем так», — заключает строго писательница. Вот мы и видим его за всеми переплетениями, борениями, экспериментами. Яхина высветила прожектором этого не выросшего маленького мальчика, навеки обиженного отцом и обделённого материнской любовью, вечно алчущего похвалы и боящегося живых людей.

Фото: Wikimedia Commons

Взгляд, может, не всегда осуждающий: «Я совершенно точно не хотела брать на себя роль судьи Эйзена», — признаёт Яхина. Но всегда — заземляющий и слегка снисходительный.

Если Эйзенштейн точно таков же, как мы, или даже хуже, если мы можем фамильярно трепать его по плечу и звать Эйзеном, будто мы с ним вместе пуд соли съели, — тогда непонятно: а как, собственно, этому Эйзену удалось стать легендарным режиссёром? Может быть, что-то разъяснят его тексты, которых он написал великое множество? Но они вообще не для постороннего глаза, полагает Яхина.

«Я всё время пыталась читать самого Эйзенштейна — я ничего в этом не понимала, — вспоминает писательница. — Уже много позже я поняла, что Эйзенштейн писал для себя. Не для того, кто будет читать… Это такие герметичные тексты, сложные, в которых нужно разбираться, иметь на это время, силы, желание <…> И только вот сейчас… смогла хоть немножко это сделать. <…> Хотелось написать честный роман, чтобы там была показана сложность героя. <…> Я очень долго ходила и не могла подступиться к тексту, просто потому что я не понимала, сумею ли я написать хоть что-то, приближающееся к образу Эйзена… В итоге после нескольких месяцев мучения я всё-таки поехала на Новодевичье кладбище, на его могилу, стояла и решала вообще, писать или не писать, потому что боялась этой ответственности. Но в итоге поняла, что главный герой… был бы рад, наверное, любому кипишу вокруг собственного имени. …Поняв это, сказала: „Окей, тогда напишем, пусть будет, как будет“».

«Будет как будет» — это значит объяснить, но не окунаясь в эйзенштейновский интеллектуальный опыт, в его радикальное новаторство. Конечно, мы, идя по чужим следам, новаторами уже не станем в любом случае. Но хочется хотя бы попытаться уловить, каково ему было создавать вслепую совершенно новое искусство, преодолевать препятствия, которые раньше казались незыблемыми.

«И он попробовал.

Крошить целлулоид, высекая из глыбы чужого произведения своё собственное, было увлекательно — так многое очутилось внезапно на кончиках пальцев. Актёры, чьи фигурки мелькали в квадратах кадров и мусором сыпались под стол; зрители, кому ещё только предстояло увидеть фильму; режиссёр, далёкий Фриц Ланг, — все они подчинялись взмаху его инструмента.

Щёлк! — он словно хирург со скальпелем.

Щёлк! — да будет воля моя.

Щёлк! — вот и готова фильма».

Перенимать чужую логику — всегда трудный процесс. Зато есть шанс получить настоящий снимок другого ума, другой реальности. Об этом, кстати, говорил сам Эйзенштейн. Вспоминая, как пытался учить японский, режиссёр писал в тексте «Как я стал режиссёром»: «Труднейшее — не запомнить слова, труднейшее — это постигнуть тот необычайный для нас ход мышления, которым выстраиваются восточные обороты речи, построения предложений, словосочетания, словоначертания и т. д.».

Вот и его биография могла стать чем-то таким: увлекательным учебником чужого языка, картой странного ума и странного времени. Вместо этого получилось сотворить такого Эйзена-лайт и ходить с ним по кругу, ища более или менее удачные аналогии с нашим днём, чтоб зацепить читателя узнаванием. Не забудем фантазии про нафталин и варенье. Будь они поострее, в стиле анекдотов Хармса («Когда Пушкин сломал себе ноги, то стал передвигаться на колёсах»), — могли бы сработать как дзен-буддийская пощёчина зрителю, на секунду выбивающая его из сна обыденности. Но недотягивают, остаются скорее чем-то приятно-салонным, буржуазным, нежели сталью и целлулоидом нового советского кино.

Читайте также:

Здесь ещё одна проблема «Эйзена»: рассказывая об одном из гениев и создателей авангарда, Яхина использует безнадёжно традиционную форму, нигде и никак не осмеливаясь всерьёз порвать с канонами и хотя б немного ввести читателя в измерение, которое творил Эйзенштейн.

Есть мем «книга лучше»: обычно экранизации литературы страдают от неудачного переноса текста на киноэкран. У обучавшейся на сценарном факультете Гузели Яхиной, кажется, вышло наоборот: книга «Эйзен» куда органичнее бы выглядела как кино или сериал, особенно в руках у умного режиссёра. Тут и весь буфф можно было бы сделать постраннее, и персонажей поэксцентричнее, и съёмки поавангарднее… Правда, раньше мы дождёмся фильма об Эйзенштейне Алексея Германа — младшего, не по сценарию Яхиной.

А пока наверняка станут больше пересматривать самого Эйзенштейна: как казачья конница балансирует на подвесных переходах в «Стачке», как Черкасов сверкает благородным оком в «Невском» и он же сверлит хищно — в «Грозном». Что ж, художественный роман — тоже культпросвет; спасибо, дорогие товарищи.

Как начать карьеру в IT в 2025 году?

Откройте доступ к 4 бесплатным IT-курсам. Попробуйте себя в Java, Python, тестировании ПО, SQL и Excel. Выберите подходящее направление и получите полезные подарки.

Пройти курс