Фотограф свободы Иван Филатов

Как старые фотографии возвращают людям интерес к собственной жизни.

В селе Ижевском Рязанской области своими силами реставрируют пустовавший дом фотографа-самоучки Ивана Филатова: в нём будет музей и культурный центр. Команда проекта надеется, что благодаря Дому сельское сообщество вернёт себе прежнюю самостоятельность.

В Ижевском давние традиции самоуправления. За 30 лет до отмены крепостного права крестьяне села выкупили себя у помещика, здесь была своя «Конституция» и высокий уровень благосостояния. Иван Филатов — продукт этой свободы.

Он родился в семье кузнецов, не захотел работать на земле, уехал трудиться на заводе, затем — на железнодорожной станции. Параллельно занимался самообразованием, в том числе увлёкся фотографией. Вернувшись в село, в 1896 году он открыл собственную фотостудию. За 40 лет Филатов успел задокументировать Ижевское на разных этапах радикальной трансформации страны.

О том, как менялась жизнь села на фотографиях и как фотографии меняют её сейчас, мы говорим с одним из авторов проекта «Дом Филатова» Никитой Гириным.

Заброшенное здание с вывеской «Фотография»

— Никита, что вас связывает с Ижевским и с чего начался ваш проект?

— Мои предки по маме из Ижевского. Я здесь проводил много времени до школы и потом все каникулы. В 2021 году я приехал в Ижевское помогать бабушке и остался насовсем. А незадолго до этого познакомился с Сергеем Погониным.

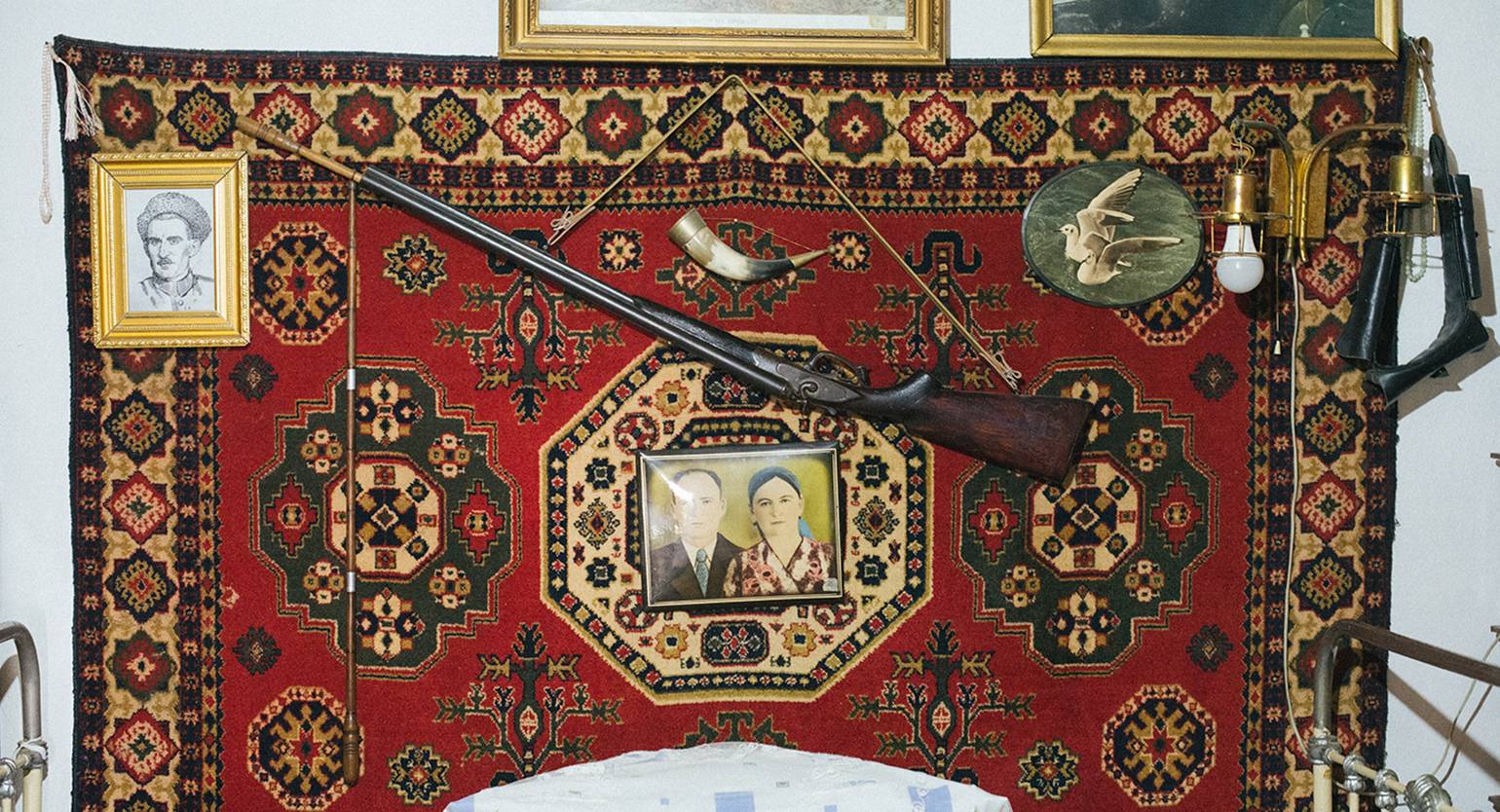

Фото: Анна Котельникова / проект «Дом Филатова»

Фото: Анна Котельникова / проект «Дом Филатова»

Фото: Дарья Каретникова / проект «Дом Филатова»

Сергей — краевед из соседнего села Орехово, который сделал свой собственный музейчик крестьянского быта. По профессии он биолог, всю жизнь проработал энтомологом в заповеднике, но последние пять лет занимается историей и краеведением, плюс он художник и фотограф-любитель.

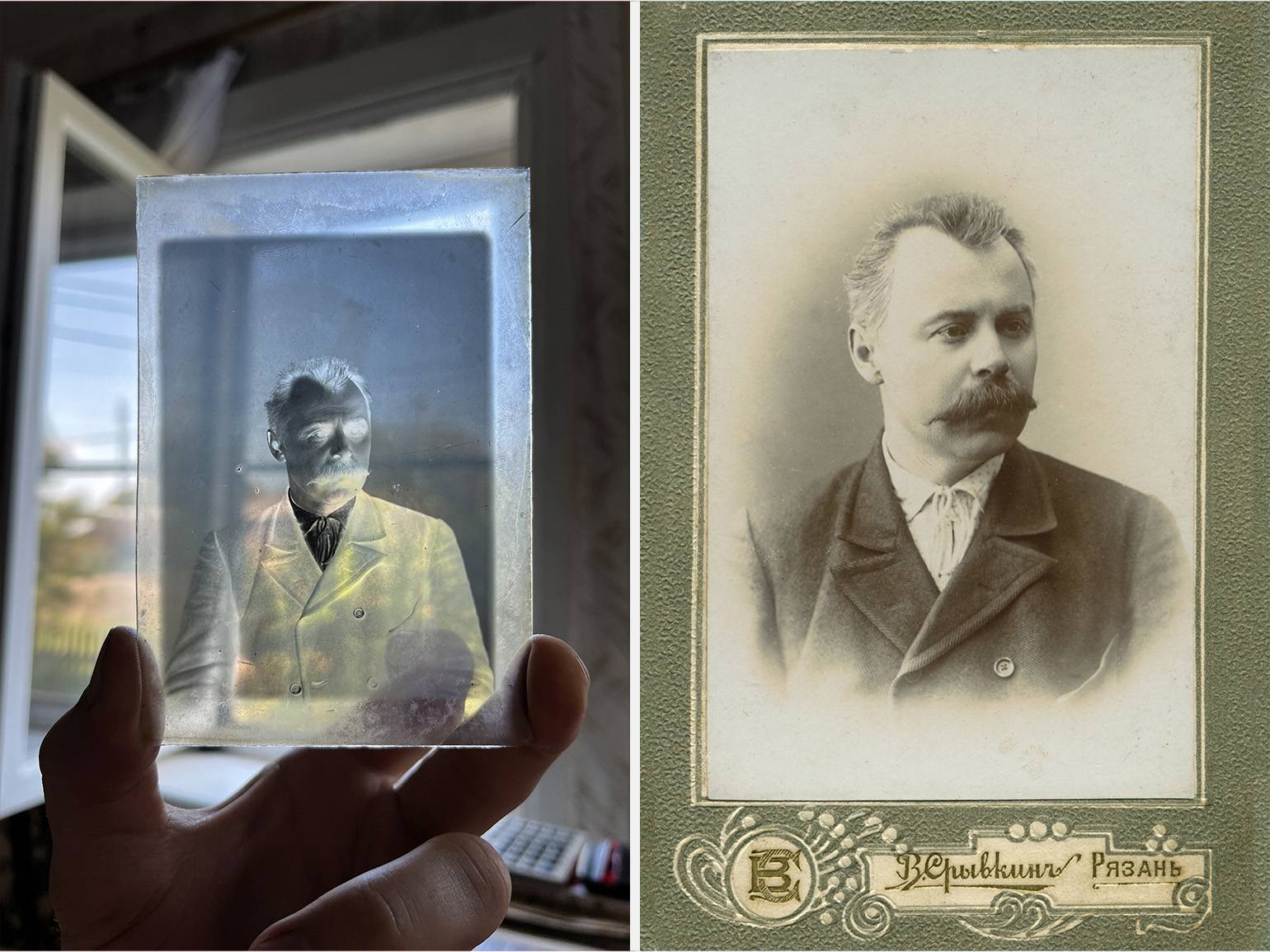

У Сергея есть старенький, но хороший плёночный сканер, и четыре года назад по собственной инициативе он начал сканировать наследие Филатова из фонда музея Циолковского — а это двести стеклянных пластин 9 на 12. У Сергея на сканере рамка для узкой плёнки, и ему приходилось по частям сканировать один негатив и потом «сшивать» части в фотошопе.

Я прочитал о Сергее где-то в Сети. На одном из снимков я увидел здание с вывеской «Фотография» и понял, что заброшенный дом в Ижевском, мимо которого я езжу на велосипеде и любуюсь каждый раз, — это дом фотографа Ивана Филатова. Я приехал к Сергею с другом — москвоведом Валентином Карелиным, и, глядя на фотографии, мы, не сговариваясь, сказали, что нужно выкупать этот дом и делать там что-то.

— А как сложилась команда?

— Вообще, надо сказать, что про Филатова никто не забывал, многие о нём знали и без нас. Его ещё при жизни считали образованнейшим человеком своего времени.

После его смерти в 1937 году его помощник Иван Мысев забрал все негативы и некоторые личные вещи Филатова, вероятно, с пониманием, что это важное наследие. Мысева самого через несколько месяцев репрессировали, но всё, что сохранил он, потом хранила всю жизнь его сестра. Её потомки в 1997 году отдали архив в Музей Циолковского, понимая, что это ценность…

В музее им занимались: пытались сканировать и атрибутировать снимки, узнавали биографические факты о Филатове, переписывались с его внучкой. А мы чуть активнее стали изучать наследие Филатова — теперь это моё постоянное занятие.

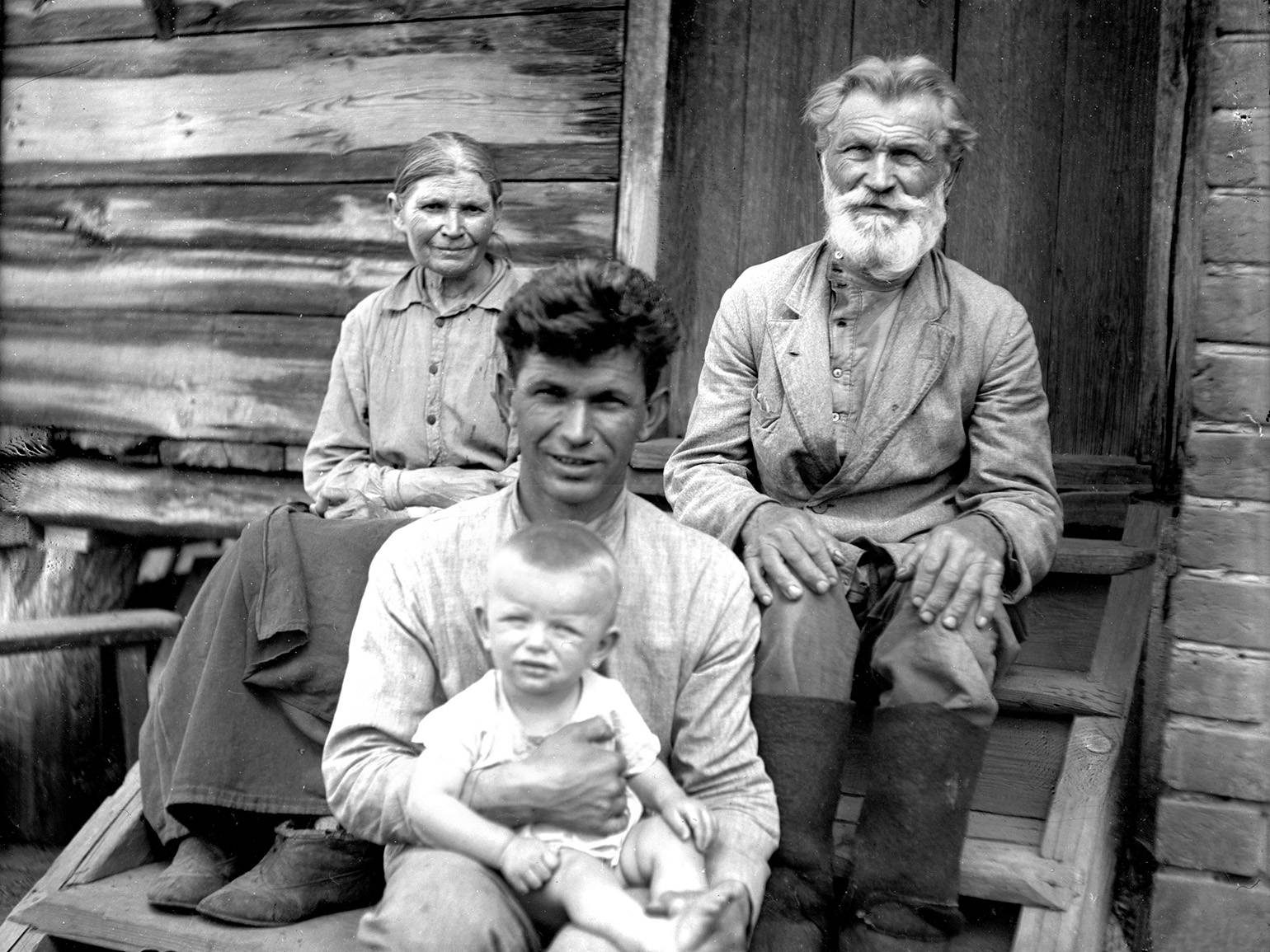

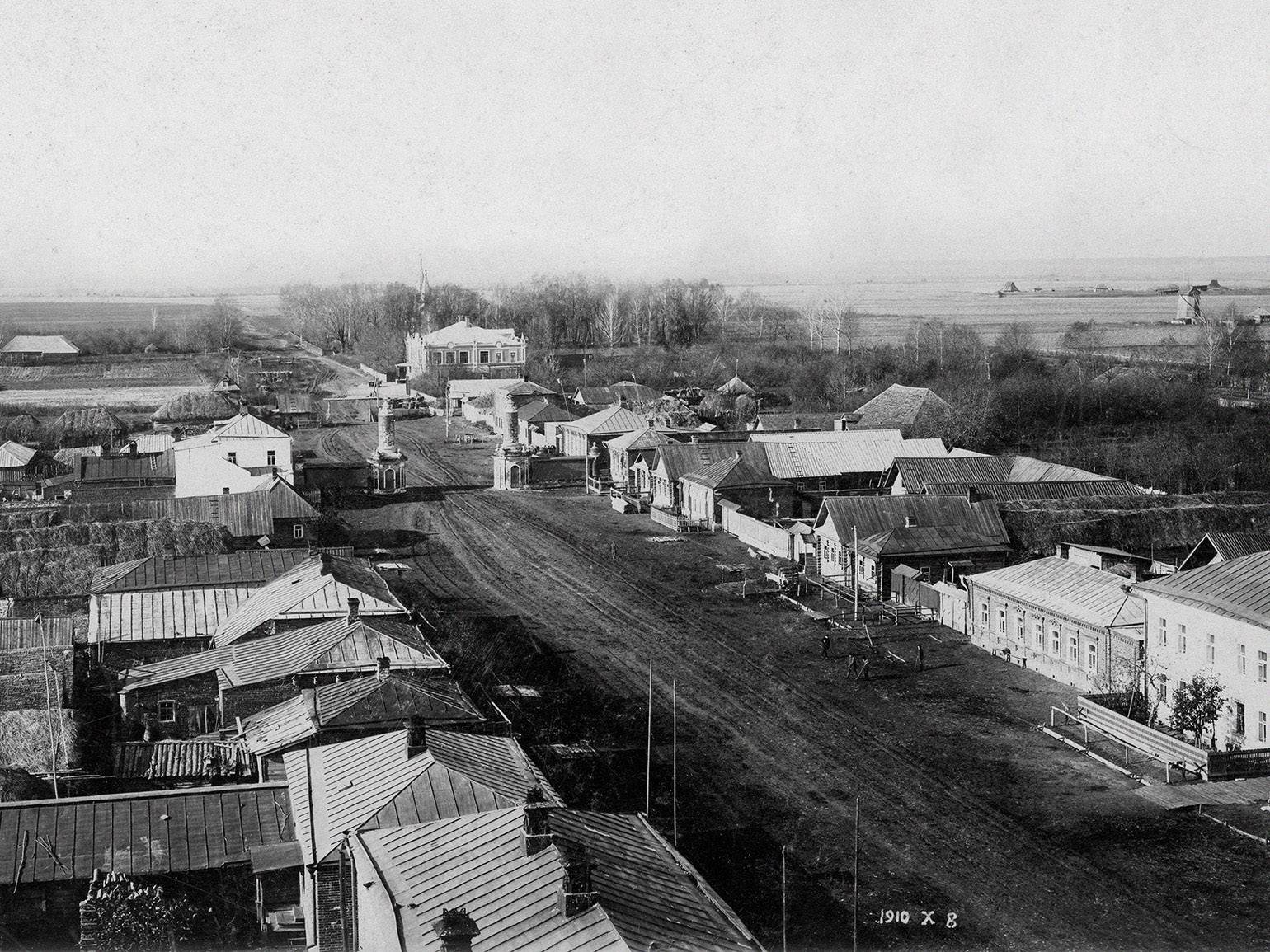

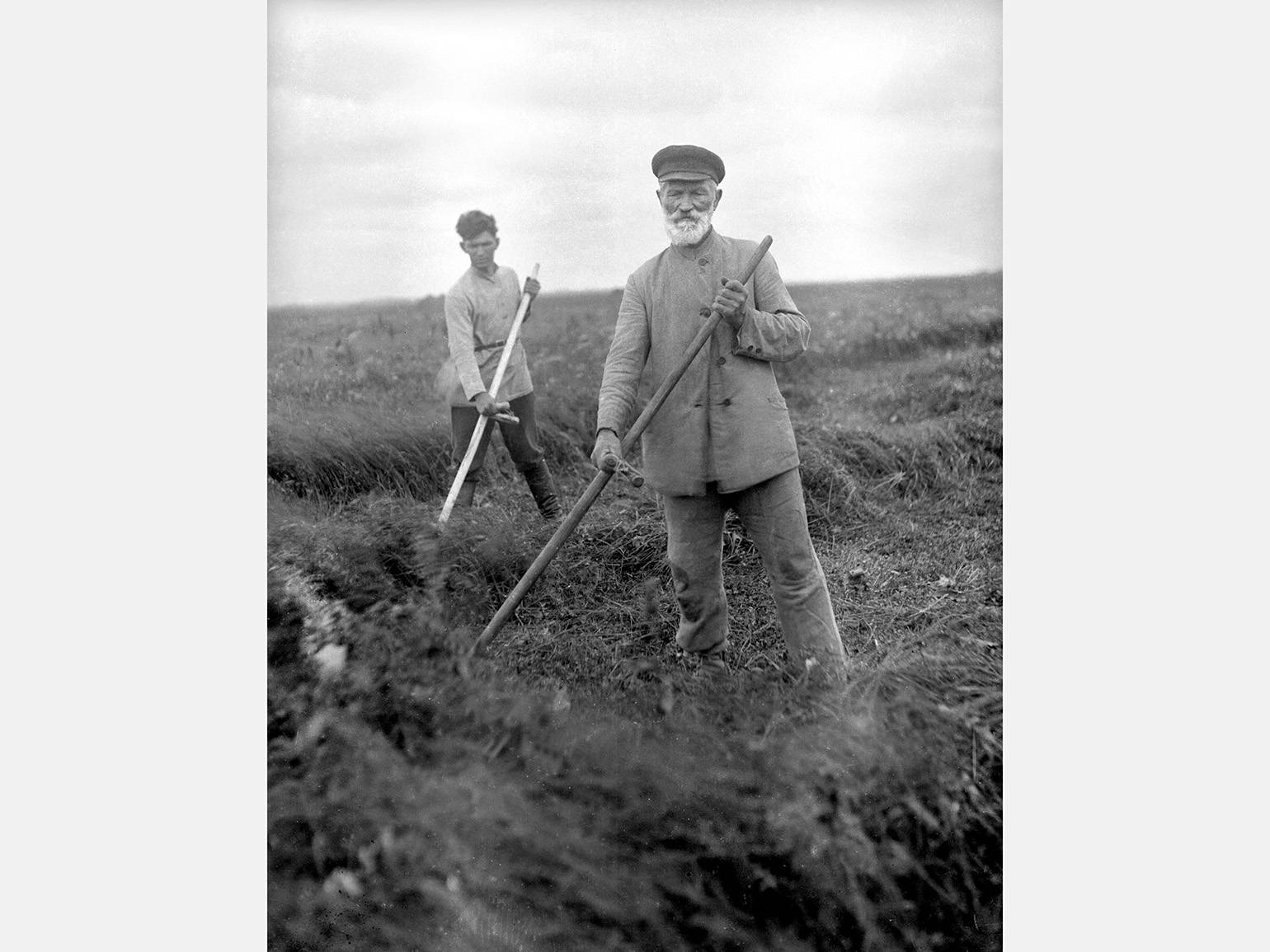

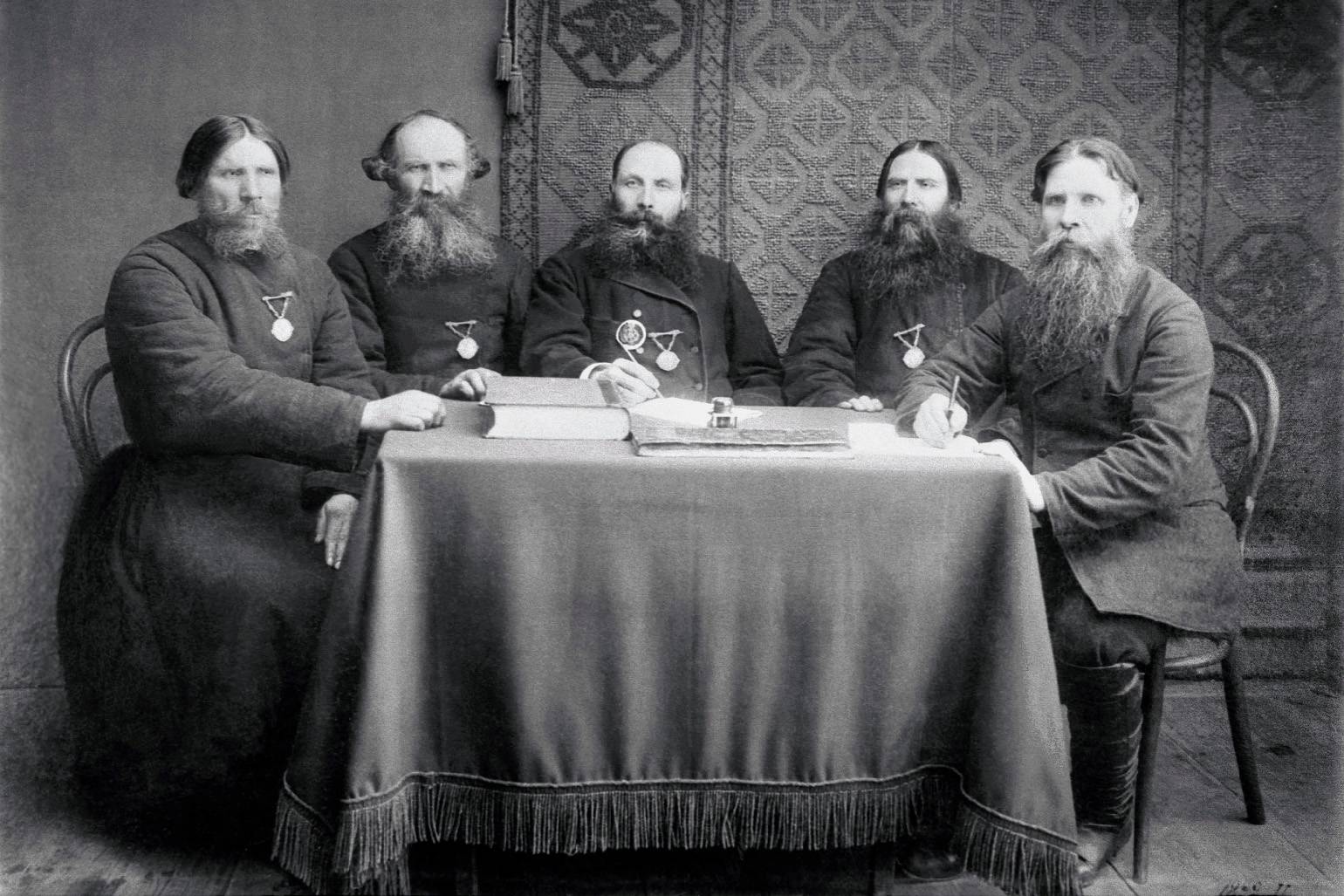

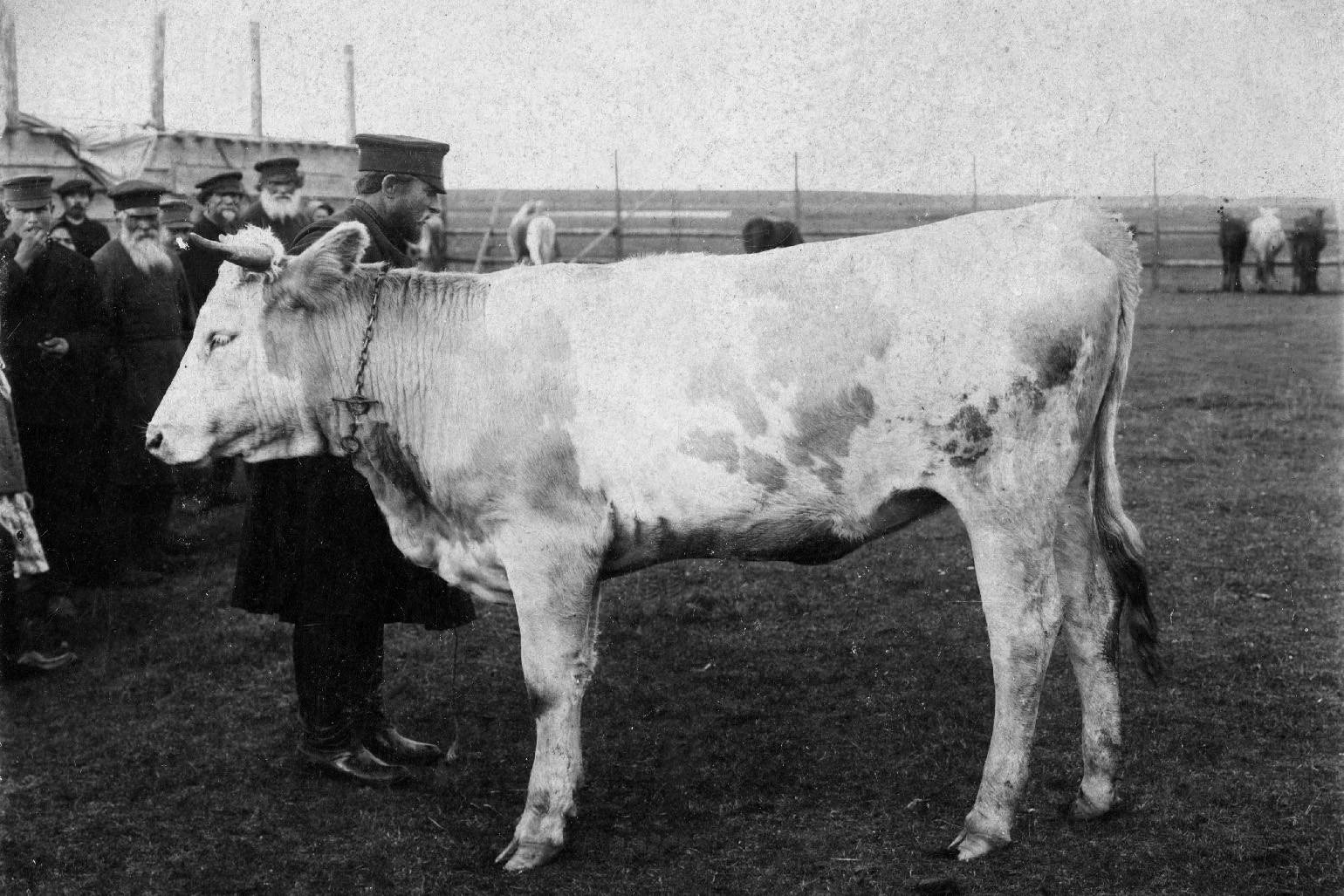

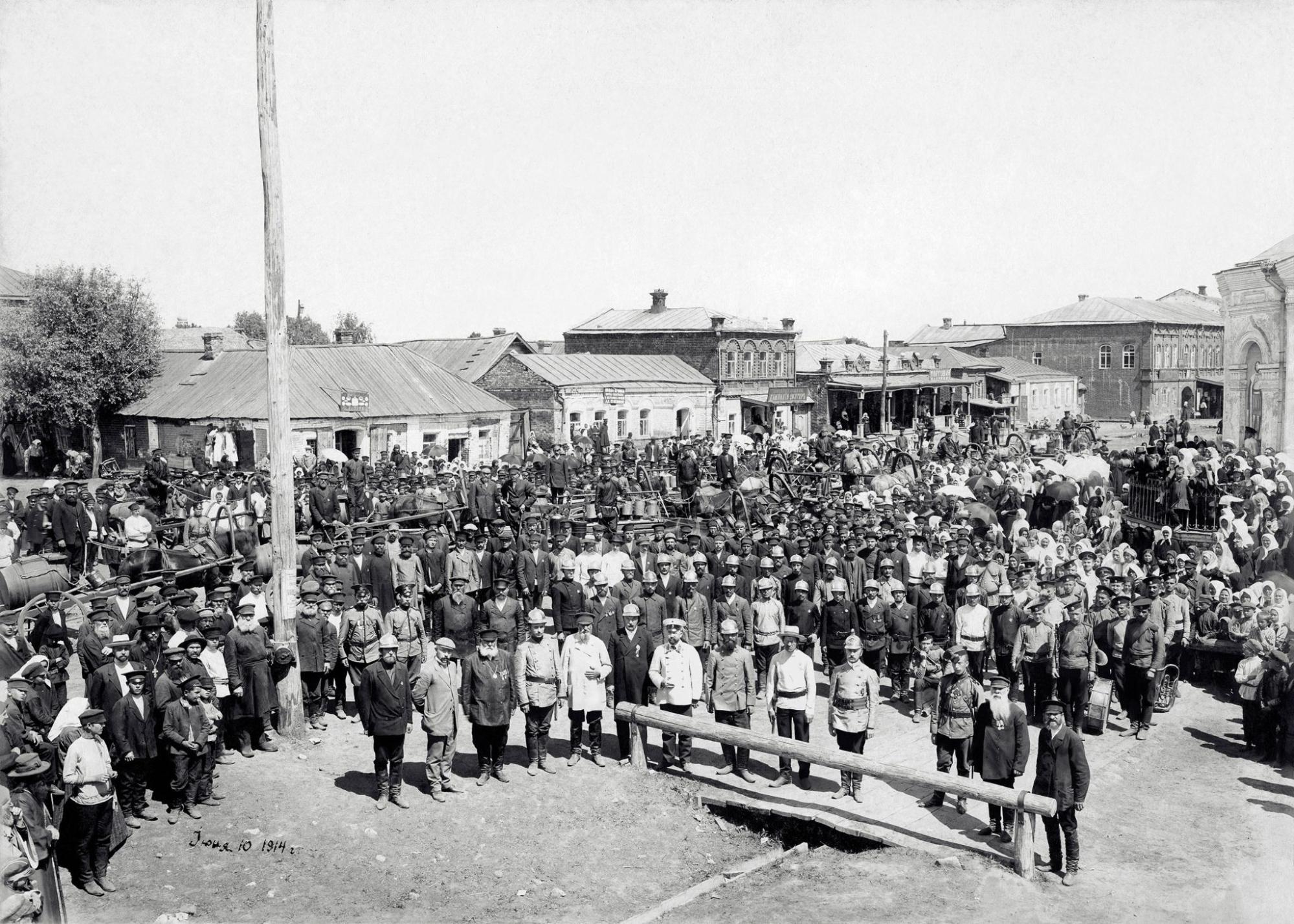

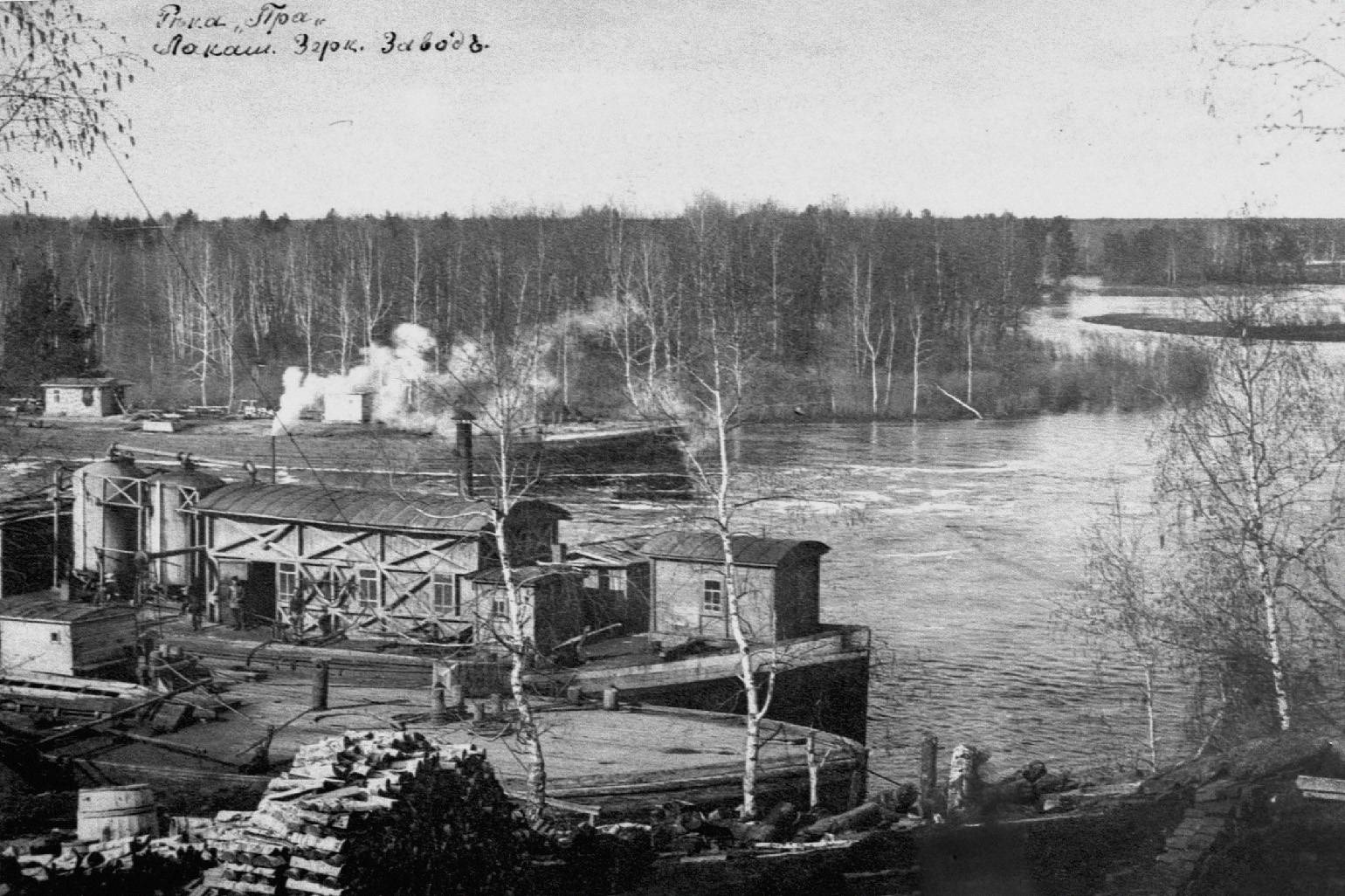

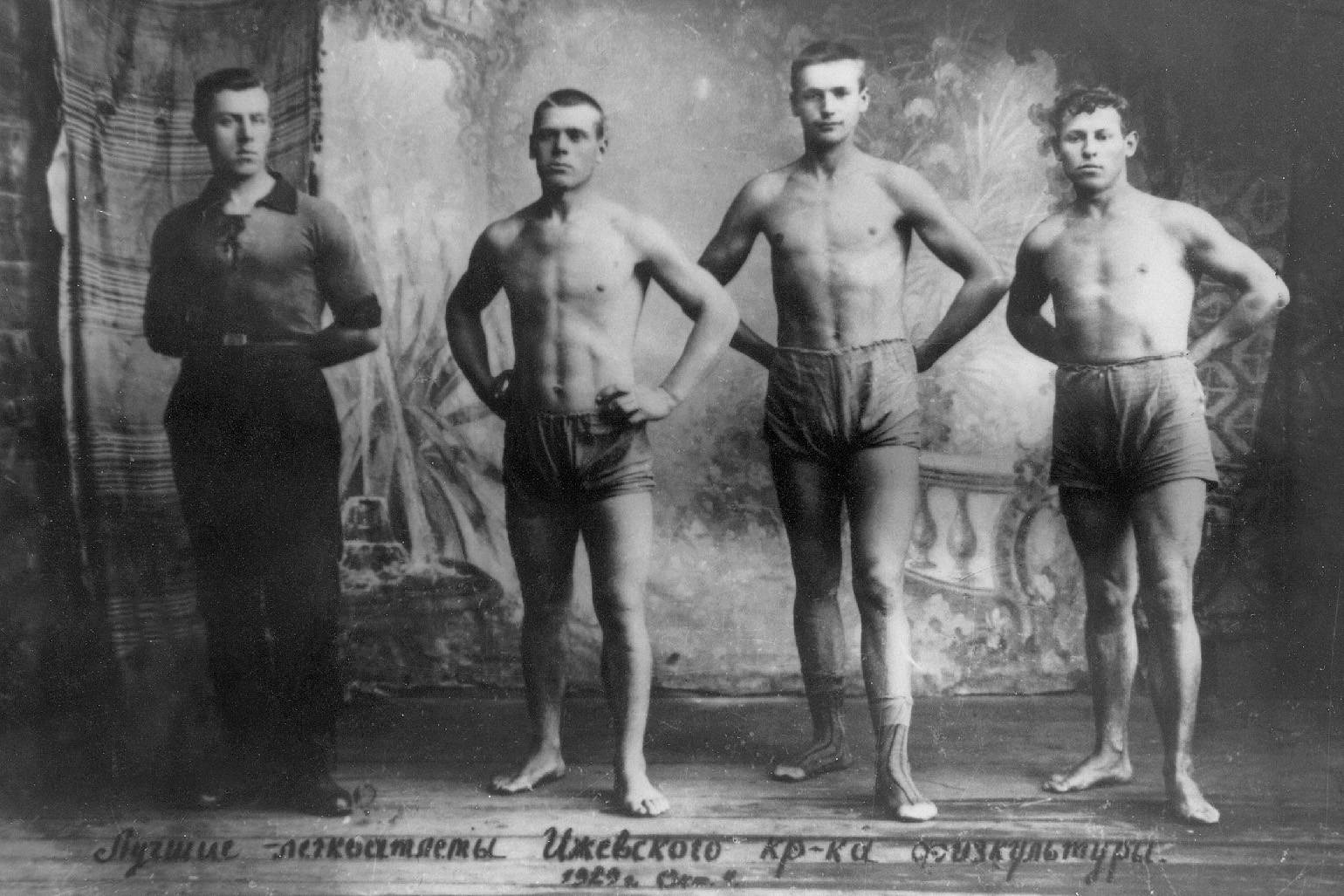

Фото: Иван Филатов / Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевском

Фото: Иван Филатов / Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевском

Фото: Иван Филатов / Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевском

Фото: Иван Филатов / Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевском

Когда я познакомился с Сергеем и увидел фотографии, я стал рассказывать про них всем друзьям и искать новых знакомых, которые понимают что-то в музеях. Вскоре мы познакомились с двумя семьями, которые помогли нам выкупить дом Филатова. Супруги Надежда Райченко и Андрей Птичников и сейчас активно вовлечены в проект.

История Филатова мало кого оставляет равнодушным. Потихоньку у нас собралась команда, в которой у каждого своя ниша, и вот уже два года мы плотно работаем и с фотографиями Филатова, и с домом.

«На фотографиях мы видим, что свобода — это фактор благосостояния»

— Что архив Филатова рассказывает нам о времени, в которое он жил?

— Архив рассказывает о том, каким образом Ижевское добивалось того нетипичного уровня жизни и достоинства, с которым крестьяне здесь жили, и о том, как они утрачивали всё это в 1920–1930-е годы.

Я всегда говорю, что если бы Филатов снимал не в Ижевском, а где-нибудь в любом месте России, то это уже было бы событием, потому что сама дистанция, на которой он снимал, большая, это двадцать лет до Октябрьского переворота и двадцать после, — и происходили на ней невероятно интересные вещи. Всё очень быстро менялось — было страшно жутко и страшно интересно жить и снимать. Это такая хрестоматия — сорок лет истории России.

Телеграм-канал для тех,

кто любит фотографию

…и хочет узнать, какой разной она может быть. Подписывайтесь, мы публикуем хороших российских авторов, следим за мировыми конкурсами и выведываем творческие лайфхаки у практиков.

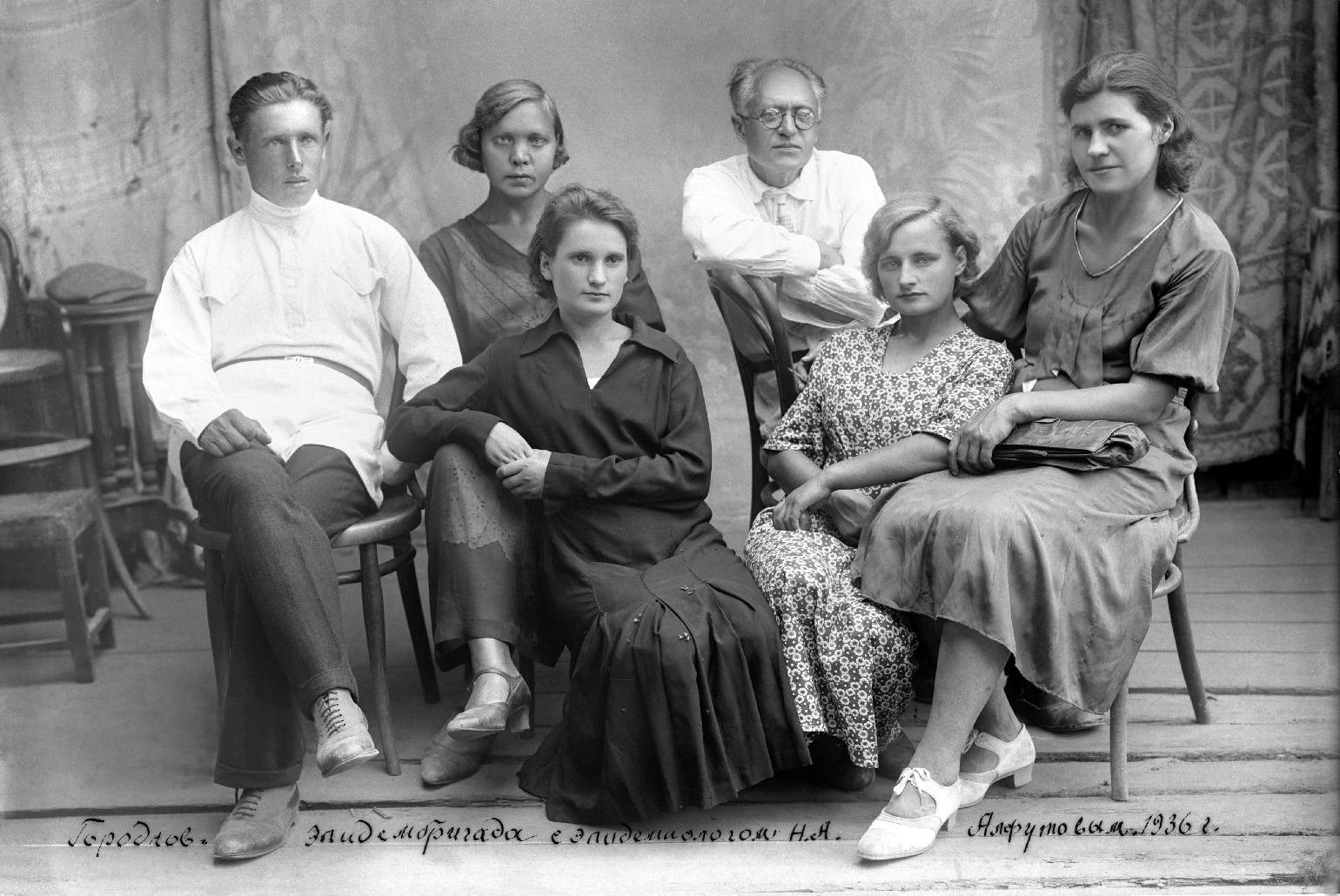

ПодписатьсяВсе большие события в жизни страны, естественно, отражались на жизни в селе. И всё это на фотографиях Филатова есть: дореволюционная жизнь, общественные инициативы начала 1900-х годов, Первая мировая война, революция, крестьянские восстания в 1918 году, которых в Рязанской области было очень много, и это важная часть гражданской войны. Дальше НЭП и коллективизация, в целом тоталитаризм 1930-х годов — всё это угадывается визуально: по эстетике, по костюму и по чисто композиционным вещам — такой слепок времён.

Фото: Иван Филатов / Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевском

Фото: Иван Филатов / Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевском

Фото: Иван Филатов / Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевском

Фото: Иван Филатов / Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевском

Фото: Иван Филатов / Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевском

Филатов снял большую историю, общую для средней полосы России, но ещё он снял её в месте, особенном своими политическими и экономическими свободами.

— Откуда в Ижевском взялась эта особенная свобода?

— Фундамент заложен ещё во времена, когда здесь жили бортники, которые собирали мёд и воск у диких пчёл. Всё это в огромном количестве продавалось на запад — в XVI веке это была главная экспортная статья дохода Московского государства. Бортники были стратегически важным людьми, и это один из факторов раннего формирования автономии местных жителей.

Уже в 1770-х годах здесь сложилась особенная система самоуправления. Село управлялось крестьянским советом из шести человек, пять из которых избирались на прямых выборах на мирских сходах, и это практически за век до земской реформы и первых официальных органов местного самоуправления. В 1828 году эту систему управления зафиксировали письменно: в Ижевском появилась своя «Конституция».

Местные крестьяне выкупили себя у помещика за тридцать лет до отмены крепостного права. Активное промышленное, социальное, политическое и культурное развитие села пришлось как раз на время после выкупа.

Фото: Иван Филатов / Спасский историко-архитектурный музей им. Г. К. Вагнера

Фото: Иван Филатов / Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевском

Фото: Иван Филатов / Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевском

Фото: Иван Филатов / Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевском

Так как мозг любит простые решения, мы склонны всё упрощать и стереотипно смотреть на мир. Культура нам часто представляется как монолит, и, на мой взгляд, многие на этом спекулируют: вот есть русская культура. Да и про любую культуру можно так сказать. Но национальная культура отличается очень сильно не то что от региона к региону, но даже от села к селу. Это важно, потому что это то, что делает богаче наш общий культурный опыт.

Страшно, когда все ходят строем и говорят одно и то же. Круто, когда мы бережём различия. И мне лично Филатов ценен именно тем, что он эти различия запечатлел. Он показал жизнь одного из самых богатых сёл в Российской империи, где крестьяне выкупили сами себя и показали впечатляющие результаты этого выкупа.

На фотографиях мы видим, что свобода — это фактор благосостояния.

— А революция принесла какие-то дополнительные свободы Ижевскому?

— Тут сложно сказать. Вторая половина XIX века здесь — это расцвет личного, индивидуального труда, потому что большинство местных жителей были бондарями: они уходили в южные порты делать бочки. И возникновение социального расслоения, которое в шестидесятые — семидесятые годы XIX века в стране было лютым, в Ижевском подзадержалось почти до XX века.

Община здесь пыталась сдержать эту разницу между богатыми и бедными, чтобы сохранить своё единство. Естественно, равенство всё же было утрачено, поскольку невозможно изолироваться от мира и остановить большие экономические процессы. Поэтому кому-то Октябрьский переворот что-то принёс. Но для большинства крестьян он был мало понятен, и доказательства тому — крестьянские восстания 1918 года. В Рязанской губернии их было очень много.

Центральная Россия, где происходило изъятие «излишков», была эпицентром крестьянства и кормила промышленные центры. А Рязанская губерния к концу пятидесятых годов XIX века по количеству крепостных крестьян была четвёртая в стране, а по количеству помещиков — третья.

Фото: Иван Филатов / Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевском

Фото: Иван Филатов / Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевском

Восстания в 1918 году были очень активны именно в Спасском уезде, где находилось Ижевское. Одно из крупнейших восстаний собрало восемь тысяч человек. Узнав про очередную волну мобилизации в Красную армию, доведённые до отчаяния изъятием «излишков», они собрались и пошли на уездный город, в гарнизон, протестовать.

Я думаю, это такой красноречивый факт про то, как здесь принимали большевиков. Ижевские крестьяне в этом походе не участвовали, потому что у них было своё восстание, что не удивительно: здесь и жили по-особенному. Восстание было подавлено, но «аукалось» ещё долго, и в 1937 году особенно. В селе на тысячу дворов были раскулачены до четверти хозяйств.

Ижевское пострадало от репрессий и административно, и политически, а в годы террора очень сильно — именно из-за уровня жизни и активной торговли. Этим исследованием мы занимаемся в том числе благодаря Филатову.

«У Филатова в центре всегда человек»

— Чем Филатов отличается от других авторов, которые снимали в одну эпоху с ним? Как бы вы охарактеризовали его художественный подход?

— Мне не хватает искусствоведческого образования, чтобы смотреть концептуально на его творчество. Скажу о том, что заметил: у Филатова нет пейзажа. А этот жанр был всегда довольно распространён. У Филатова есть альбом, куда он собирал вырезки из разных журналов по фотографии: горы, долины, другие пейзажи, но у него самого из семисот фотографий, которые нам сегодня известны, нет ни одной с пейзажем. Ему, человеку, вовлечённому в общественную жизнь, как будто был важен фокус именно на человеке: односельчанах, результатах их труда, рукотворных сооружениях Ижевского. В центре всегда человек — я думаю, это важно для понимания того, чем он занимался.

Фото: Иван Филатов / Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевском

Фото: Иван Филатов / Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевском

Фото: Иван Филатов / Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевском

— Понятно, что стремительно менялась страна, но, если посмотреть на архив Филатова хронологически, можем ли мы почувствовать, как менялся он сам? Может быть, он сдался или его уныние охватило?

— Мы любим наделять смыслами то, в чём нет смысла, я это замечаю на экскурсиях. Когда я показываю фотографии Филатова, люди очень по-разному на них смотрят.

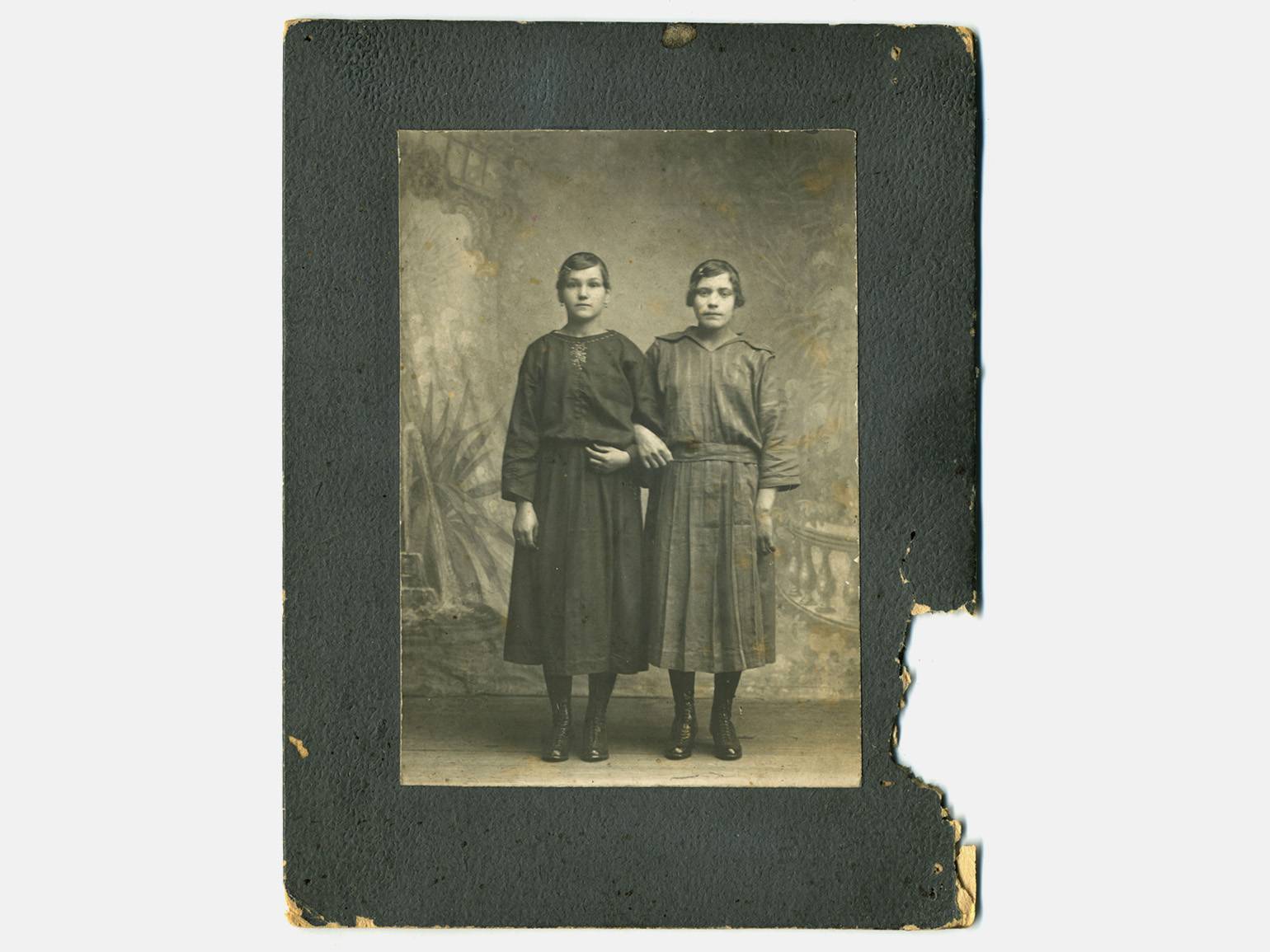

Например, на снимках дореволюционного периода люди сидят очень серьёзные — потому что выдержка долгая, плюс это было ответственное дело, не так часто фотографировались. А в 1920-х годах это уже более привычное занятие, и люди часто выглядят намного расслабленнее, улыбаются. И вот кто-то принимает эту серьёзность на дореволюционных фото за ум, говорят: «Какие умные лица, они прям источают ум!», а кто-то говорит, что они такие серьёзные, потому что жизнь была тяжёлая… При этом люди на снимках все одеты в невероятные костюмы, на каждом пальце по перстню.

Так что я стараюсь воздерживаться от подобных комментариев. Через фотографии Филатова мы рассказываем об истории Ижевского, и практически к любому слову есть подтверждающий документ.

— Сколько работ содержит архив?

— Архив Филатова сегодня делится на две части. Первая — это около трёхсот отпечатков и около двухсот стеклянных негативов, хранящихся в музее Циолковского. Некоторые из этих снимков — из семейных альбомов жителей села. В 1967 году, когда создавали музей, группа общественников занималась этим. Плюс внучка Филатова, которая с 1950-х жила в Севастополе, прислала в музей пару десятков фотографий в 2000-м году.

Вторая часть архива — это ещё около двухсот фотографий, которые мы обнаружили за два года. Мы занимаемся полевой работой: ходим к людям, сканируем и атрибутируем снимки. Так вот, что-то мы нашли у местных жителей и отсканировали, что-то нам подарили люди, которые разбирали вещи после бабушек и дедушек, часть снимков мы купили на аукционах.

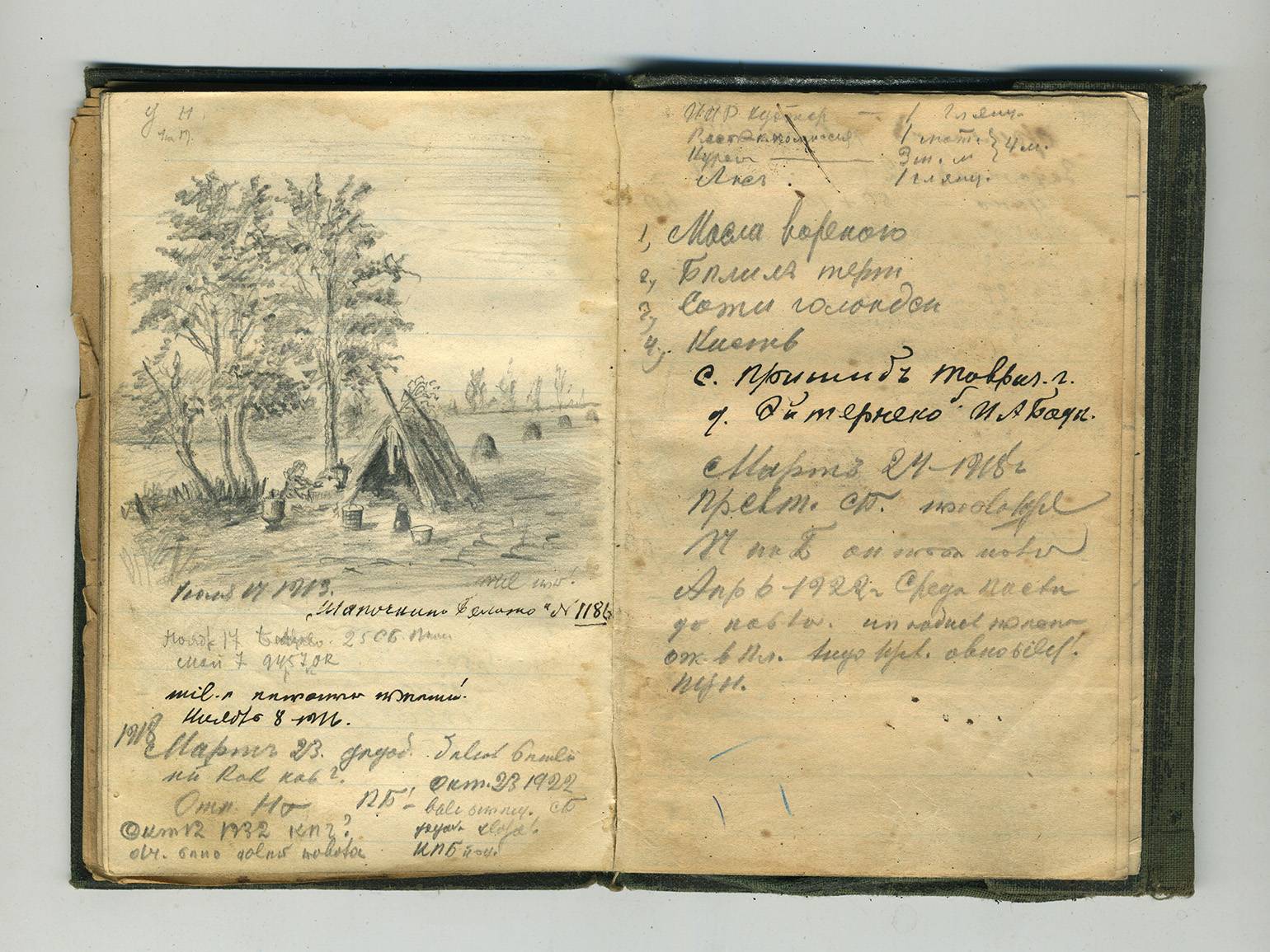

Я думаю, это очень малая часть всего наследия. Филатов снимал больше сорока лет, и понятно, что речь о тысячах фотографий. Важно, что Филатов всё хранил: он вёл пронумерованную брошюрованную книгу — недавно мы нашли один лист. Не знаю наверняка, но выглядит он так, будто это был каталог всех, кого фотографировал Филатов.

— Как проходит ваша работа с архивом?

— С музеем у нас дружеская договорённость. Мы сканируем архив, а они разрешают нам работать с оцифрованными фотографиями: печатать, делать выставки, публиковать в интернете с небольшими вотермарками. Для стёкол мы делаем конверты из бескислотной бумаги. Повторно сканируем стёкла — теперь на большом сканере, так что это уже не нужно делать по кусочкам — и потом упаковываем, чтобы их больше никто не тревожил.

— Архив в приличном состоянии?

— Стёкла поцарапаны: где-то эмульсия сошла, есть кракелюр. Повреждений много, поскольку они хранились в коробках друг на друге. Но в целом состояние терпимое для цифровой реставрации снимков.

Отпечатки в разном состоянии: где-то уже ничего не видно, где-то видно всё, потому что кто-то хорошо хранил их, а кто-то плохо.

— Расскажите про исследовательскую часть работы, как вы атрибутируете снимки?

— Каждый раз по-разному. Если кто-то приносит фотографии, то стараемся максимально расспросить этого человека. Обычно, помимо принесённой фотографии, нам приходится сканировать корпус других снимков, чтобы понять кто и кем кому доводится, это важно для контекста.

Фото: Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевском

Фото: проект «Дом Филатова»

Если фото найдено в заброшенном доме, идут в ход хозяйственные книги. Мы ищем, кому принадлежал дом. Если находим фамилию хозяина дома, то дальше идёт работа в архиве.

Что-то всплывает впоследствии. Когда часто смотришь на фото, эти люди становятся уже как родственники. И вот на аукционе попадается фото с человеком, которого ты уже видел, — и надо просто отсмотреть снимки из нашего архива, где фото подписаны, чтобы установить, кто это.

Или вот недавно на выставке в Рязани в областной библиотеке женщина достала из сумки фото Филатова со штампиком и рассказала кучу всего про этих людей. Вот так мы и атрибутируем фотографии.

Что будет в Доме Филатова

— За два года вы добились видимых результатов — одна покупка дома чего стоит. В какой момент вы с командой поняли, что у вас всё получается?

— Я стараюсь про это не думать, и мне кажется, что у нас почти ничего не получается, а если и да, то очень медленно. Однако вы правы, выкуп дома — это большое дело. Нам повезло, что хозяин дома проникся историей, хотя ему до неё, по сути, нет дела: он из другой страны и дом купил просто для прописки. Но он с сочувствием отнесся к нашей идее и продал нам дом за столько же, за сколько купил за несколько лет до этого. Это правда удача и успех.

Но в целом хотелось бы более быстрого и очевидного результата. Поскольку мы ограничены в средствах, то этим летом начали собирать пожертвования на нашем сайте. Ещё нам помогают друзья, и мы продолжаем делать собственные вложения. Сейчас в доме ведутся противоаварийные работы, реставрация, а это всё непросто и небыстро.

— Поделитесь своими идеями о том, что будет в Доме Филатова, когда завершится реконструкция?

— В основном доме будет экспозиция с фотографиями Филатова и рассказом об Ижевском. Что конкретно это будет, пока трудно сказать, до создания экспозиции ещё далеко — сезона два. Я за чистое высказывание — мне кажется, что фотографии говорят сами за себя и никакие комментарии не нужны. Но многие считают, что нужно показать личную вовлечённость людей, которые делают музей.

Помимо дома, мы смогли купить амбар, который был пристроен уже в советское время и юридически был оформлен как отдельное здание. Филатов хранил в нём свои снимки. Из амбара мы пока делаем домик для волонтёров, а впоследствии это будет ещё один выставочный зал, где смогут проводить выставки местные художники и фотографы.

Сейчас, когда приезжают туристы, мы рассказываем про историю Ижевского, показывая фотографии Филатова через проектор на стене. В размере три на четыре метра изображения выглядят совершенно удивительно.

Вообще, это особое удовольствие — увеличивать фотографии Филатова до бесконечности, как и любую фотографию, хорошо снятую на стеклянный негатив и хорошо отсканированную: разглядывать ресницы, брошки, тексты в газетах на заднем плане, все эти поразительные детали. Поэтому в будущей экспозиции хочется объединить аналоговость с этим ощущением бесконечного увеличения: сделать гигантские тачскрины на всю стену, которые можно «раздвигать». Задумок много, но пока нужно завершить реставрацию дома.

— Вы озвучивали идею создать фотостудию, где можно будет снимать по старинным технологиям — на стекло.

— Да, мы попробуем воссоздать фотостудию в том месте, где она и была. У нас сохранились чертежи из библиотеки Филатова. В студии будем снимать на стекло — предполагается, что это станет одним из видов заработка музея, чтобы оплачивать коммунальные расходы. Внизу в подвале оборудуем проявочную лабораторию для школьников.

Мы планируем, что при музее появится культурная лаборатория — безопасное и комфортное пространство, где взрослые не будут учить детей, как надо жить, а дети будут реализовывать свой творческий и научный потенциал, занимаясь в том числе краеведческими вещами, кому это будет интересно. А пока, с этого лета, мы проводим киноклуб, завоёвываем доверие школьников. Тех, кто заинтересуется, будем подтягивать к работе с историей села.

Возвращение уважения к себе

— На сайте проекта вы отмечаете, что ваша миссия — не просто создание музея, вам важно подтолкнуть людей к созидательной деятельности. Можно ли сказать, что начало положено?

— От Александра Юминова из Удмуртии, одного из создателей Музея исчезнувших деревень, я как-то услышал такой термин, как «самоисследование». По тому, что сегодня происходит в Ижевском, очевидно, что людям стала интересна их собственная жизнь. Они начали перебирать семейные альбомы, старые вещи. Потом находят нас и рассказывают, что обнаружили фотографию Филатова. Его снимки легко определить по фону и эстетике, а иногда по подписям. Это стало происходить с высокой регулярностью, что невероятно вдохновляет.

Да, хочется и музей сделать, и дом отреставрировать, чтобы он был классный, красивый и грамотно сделанный, но когда люди приезжают знакомиться или подходят на улице, чтобы поблагодарить или о чём-то рассказать, — вот это прям круто.

Для меня это важно, потому что глобальная цель нашей команды, а это не только музей Филатова, но и наши друзья — Музей Циолковского, краевед Андрей Меркунов, — так вот, для нас вся эта история про формирование сообщества.

Фото: Иван Филатов / Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевском

Фото: Иван Филатов / Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевском

Фото: Иван Филатов / Музей К. Э. Циолковского в с. Ижевском

Филатов не только запечатлел результаты свободы, он сам был человеком, формирующим сообщество. Он входил в кружок прогрессивных общественников, члены которого требовали реформ, — такие были распространены перед революцией 1905 года.

Большая проблема не только в России, но и в целом в мире, — это высокая атомизация. Здорово, когда эта атомизация сокращается и люди встречаются на наших мероприятиях, лекциях, или на Дне села, который мы воссоздали этим летом по фотографиям Филатова, — он снимал репортаж со Дня села в 1914 году. Это могут быть соседи, которые живут рядом, но не видятся и не разговаривают, потому что у всех рутина, быт и работа. Когда такие вещи происходят, я и думаю, что у нас что-то действительно получается.

Это запустившееся самоисследование — самый первый и самый важный шаг к возвращению или приобретению чувства, что ты на что-то влияешь в этой жизни. Его отсутствие, на мой взгляд, глобальная проблема для страны. Это чувство — фундамент для воспитания уважения к себе.

— Получается, нынешние жители Ижевского, — это, как говорится, достойные потомки своих предков?

— Если у людей есть время и ресурсы сформировать убеждения, ценности, уважение к себе, то они будут достойными потомками кого угодно. Но поскольку с этим всё сложно, то люди в целом стараются быть достойными потомками просто потому, что это естественное стремление человека — никто не хочет быть плохим. Среда этому сильно препятствует, но когда я был журналистом и ездил по стране по тяжёлым поводам, было удивительно встречать людей разного социального статуса, которые, несмотря на трудности, находят силы объединяться и организовывать жизнь вокруг себя. В этом смысле Ижевское не отличается: здесь живут такие же удивительные люди.

— Никита, чем лично вас настолько заинтересовали фотографии Филатова, что вы полностью решили изменить свою жизнь?

— Если начинать совсем издалека, то мама и бабушка воспитали во мне внимательность к вещам. Плюс, когда я работал репортёром в «Новой газете», я много ездил по России и видел, как непросто у нас живут люди. Я часто писал о том, как люди пытаются самоорганизоваться и сделать жизнь вокруг себя лучше, обрести свою субъектность. Так родился другой мой интерес: к самоорганизации.

Ижевское — это пример того, что люди без начальника живут лучше, чем с начальником. Иван Филатов буквально своей жизнью выразил эту мечту о самостоятельности, потому что он сделал себя сам: нашёл ремесло по своему таланту, стал востребован плюс запечатлел эту крестьянскую волю и её плоды на фотографиях, поэтому мы так романтически называем его фотографом свободы.

Мои профессиональные и личные интересы совпали с историей этого места. Она меня тронула и трогает по-прежнему. Да и краеведение смежно с журналистикой — это тоже исследование жизни.

— А для вас важно, что это ваше родное село? Вовлеклись бы вы в эту историю, столкнись с ней в другом месте?

— Сложный и хороший вопрос. Наверное, нет, не вовлёкся бы. Здесь я дома и чувствую ответственность за это место. Но эта история меня бы однозначно поразила. Я это вижу на примере моих друзей, которые приезжают в Ижевское, и оно их так впечатляет, что они возвращаются сюда снова и снова.

Фото: проект «Дом Филатова»