«Бизнес-аналитик в IT — универсальный солдат»: история Натальи

Наталья решила освоить бизнес-анализ и не пожалела: теперь она ведет сложные проекты в IT.

Наталья Белоус

Беларусь, Минск

Пройденные курсы

Достижения

Прокачалась в бизнес-аналитике, освоила системный анализ и растёт в профессии.

Наталья рассказала:

- должен ли бизнес-аналитик разбираться в технических нюансах;

- в чем разница между бизнес-аналитиком и системным аналитиком;

- как она решает противоречия между бизнес-целями и технической реализацией;

- о чем должен помнить начинающий бизнес-аналитик;

- как она видит своё дальнейшее развитие.

«Хотела прокачать скиллы»: зачем учиться бизнес-аналитике с опытом в этой сфере

— Как ты заинтересовалась бизнес-аналитикой?

— По образованию я специалист по геоинформационным системам. Работала в дорожной отрасли — наше управление занималось созданием дорожно-навигационных карт для государственных заказчиков и компаний, которые занимаются грузоперевозками.

Со временем я поняла, что готова к серьёзным переменам. Хотелось сменить не только компанию, но и сферу деятельности. Я начала размышлять, где я могла бы быть действительно полезной, пошла по пути наименьшего сопротивления и оттолкнулась от тех навыков, которые уже были.

На предыдущей работе я уже немного занималась аналитикой — не в её классическом понимании, как в IT или e-commerce, но работала с задачами схожего характера.

Это дало мне уверенность, что я смогу развиваться в бизнес-аналитике — оставалось только прокачать скиллы.

Я была знакома только с классическими методами, например SWOT-анализом, но этого было недостаточно — в IT постоянно всё меняется. Так я решила учиться.

— Что нового ты узнала в процессе обучения, несмотря на свой опыт?

— Так как я хотела попробовать себя в аналитике финтеха, мне были особенно полезны знания по финансовой оценке проектов — по расчёту окупаемости, ставке дисконтирования, индексу доходности.

Остальные инструменты я уже частично использовала в работе, но всё равно было интересно взглянуть на них по-новому. Особенно на то, как по-разному одни и те же методики применяют разные специалисты с многолетним опытом — у каждого свои нюансы и приёмы.

«Не каждое желание клиента технически выполнимо»: зачем бизнес-аналитику разбираться в IT

— Ты упомянула о различиях между аналитикой в IT и в других сферах. Что отличается?

— В IT бизнес-аналитик выполняет как бизнесовые, так и технические задачи — по сути, это универсальный солдат, который разбирается и в логике бизнеса, и в IT-реализации разных идей.

Так можно не просто реализовывать цели заказчика при помощи разработки, а ещё и реально оценивать, насколько эти желания осуществимы.

Потому что не каждая «хотелка» бизнес-клиента выполнима.

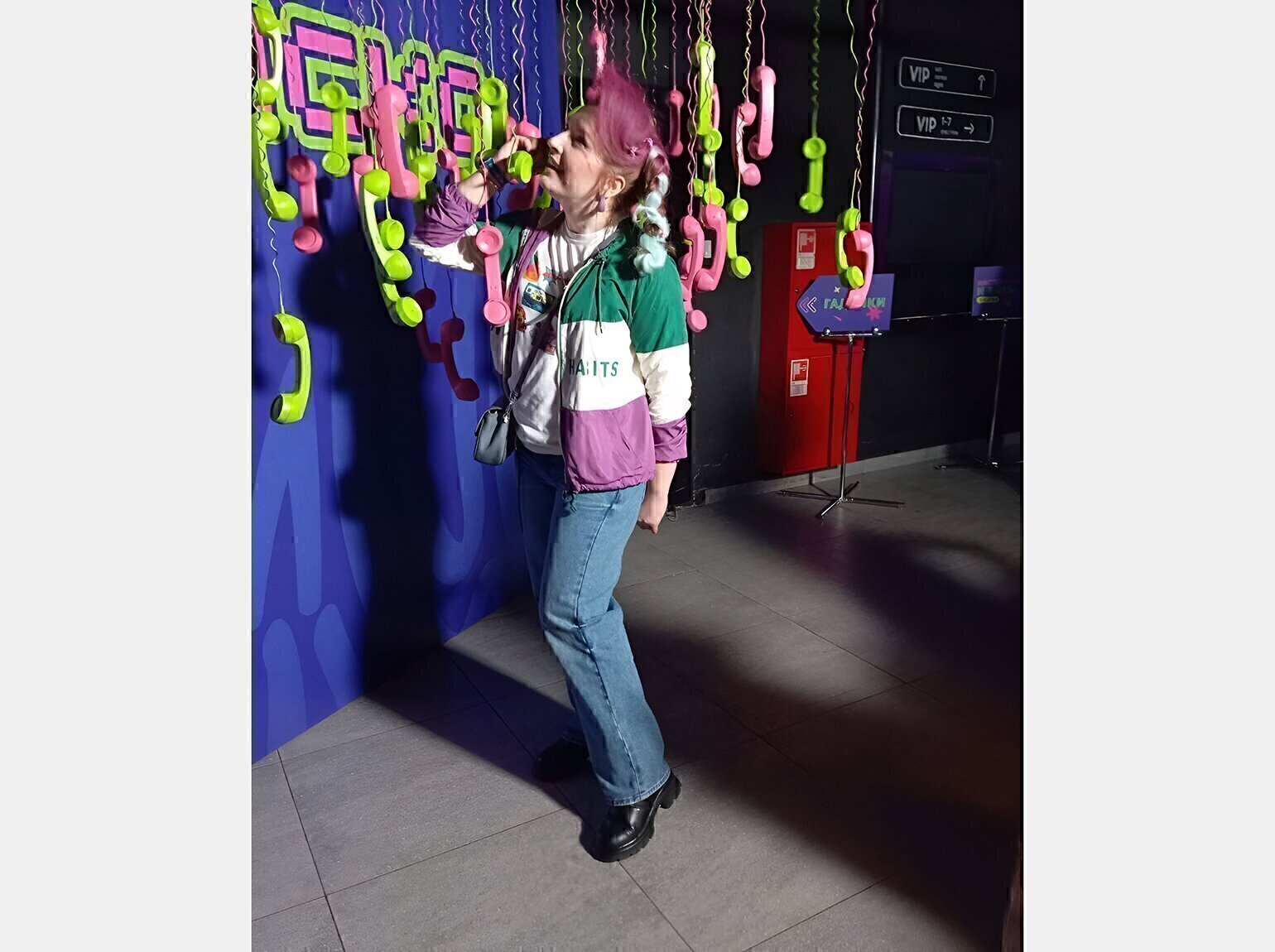

Фото: личный архив Натальи Белоус

— Получается, бизнес-аналитик в IT обязательно должен разбираться в технических нюансах?

— Нет, не обязательно. Но эти знания помогают сократить количество итераций: бизнес-аналитик без технической подготовки должен сначала передать ТЗ заказчика системному аналитику, чтобы понять, выполнимы ли желания клиента, а подкованный аналитик может совмещать сразу две роли. По сути, так и происходит на моей нынешней работе в IT-компании: я одновременно и бизнес-аналитик, и системный аналитик. Это позволяет сократить время коммуникации с заказчиком и принимать решения быстрее.

— Здорово, что у тебя такой широкий охват задач на работе. А как ты её нашла? Наверное, было непросто без опыта в IT.

— Я действовала по классической схеме: смотрела предложения по аналитике в IT и откликалась на всё, что подходило. В итоге было несколько собеседований — это стало четвёртым по счёту.

У меня осталось очень хорошее впечатление от компании, и я решила принять оффер. Тем более это крупная и устойчивая компания с амбициями, которая вела локальные и зарубежные проекты в самых разных сферах — от госсектора до финтеха и e-commerce.

Меня же выбрали, наверное, ещё и за горящие глаза и искренний интерес к профессии.

Я считаю, что мне очень повезло, — я попала в отличную команду с выстроенными процессами и культурой бережного общения.

— Это круто! А как проходил твой переход из бизнес-аналитики в системную? Насколько пересекаются и различаются компетенции в этих профессиях?

— Основное различие заключается в фокусе: бизнес-аналитик отвечает на вопрос «Что нужно бизнесу?», а системный — на вопрос «Как это можно реализовать технически?»

Бизнес-аналитик — это тот, кто работает с заказчиком: выясняет, в чём суть задачи, как устроены процессы в компании и чего она хочет достичь. Его задача — сформулировать понятные и точные требования к продукту. Часто именно он помогает всем участникам проекта (стейкхолдерам) прийти к единому решению. Для этого бизнес-аналитик проводит интервью, описывает процессы, пишет пользовательские сценарии, оценивает, насколько проект будет выгоден. А ещё он участвует в тестировании — проверяет, соответствует ли продукт ожиданиям бизнеса.

Системный аналитик отвечает за техническую сторону. Он продумывает, как именно всё будет работать: проектирует базы данных, продумывает, как системы будут взаимодействовать друг с другом, рисует технические схемы и разбирается в архитектуре проекта. Его фокус — на том, чтобы всё работало стабильно и без технических конфликтов.

Инструменты тоже различаются. У бизнес-аналитика это чаще всего Jira, Confluence, Miro, Excel — всё, что нужно, чтобы собирать и фиксировать информацию, презентовать её заказчику и следить за задачами. У системного аналитика — Postman, Swagger, SQL, IDE и знание принципов API и архитектуры. Он работает ближе к коду, но при этом должен понимать и бизнес-контекст.

— Как ты добирала недостающие знания по IT?

— В моей компании есть внутреннее обучение, но оно даёт понимание азов. Так что нюансы приходилось осваивать сразу на «боевых» задачах.

«Когда ты вовлечён, интерес приходит сам собой»: как не бояться новых задач, стресса и конфликтов

— Можешь вспомнить одну из таких задач, которую было особенно сложно решить?

— Когда у меня ещё не было большого опыта в системном анализе, мне поручили непростую задачу — интеграцию с маркетплейсами. Пришлось разбираться буквально шаг за шагом, с нуля. Помогали лид и наставник, подсказывали, как выстроить процесс. Правда, до финала я этот проект не довела: меня перевели на другую задачу, а интеграцией занимался уже другой аналитик. В конструкторских компаниях вроде нашей это обычная история — специалистов могут быстро переключить с одного проекта на другой.

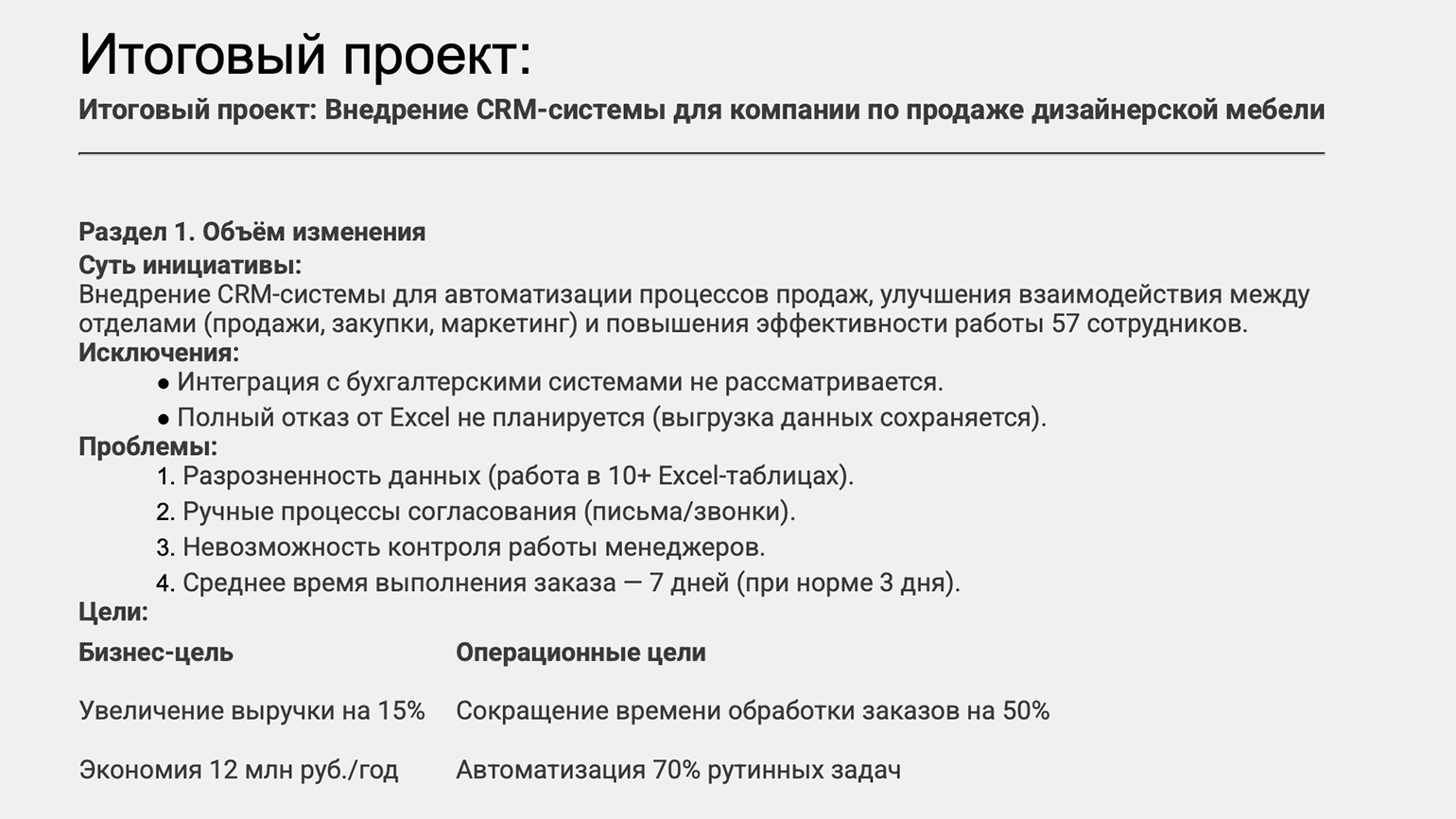

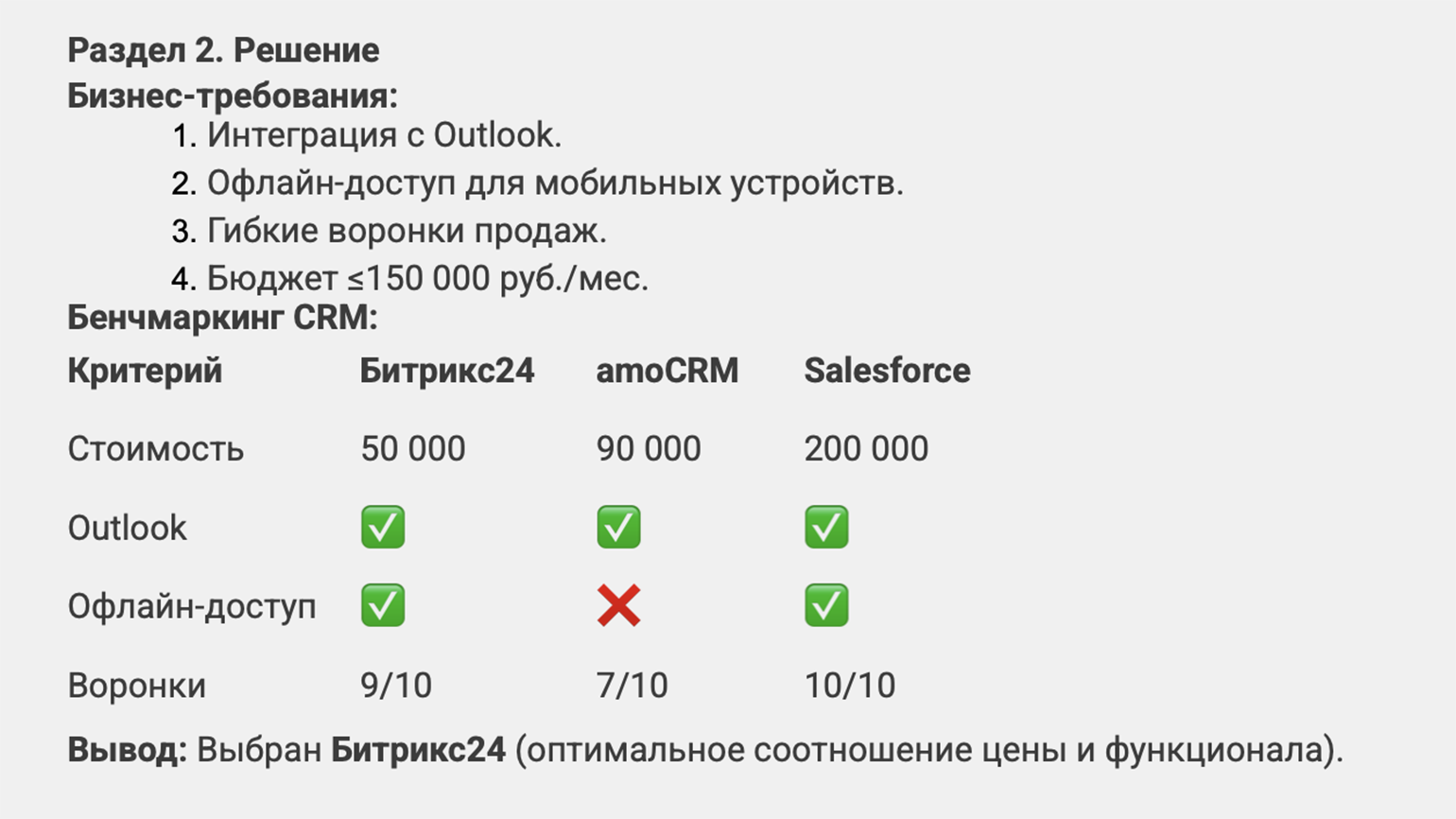

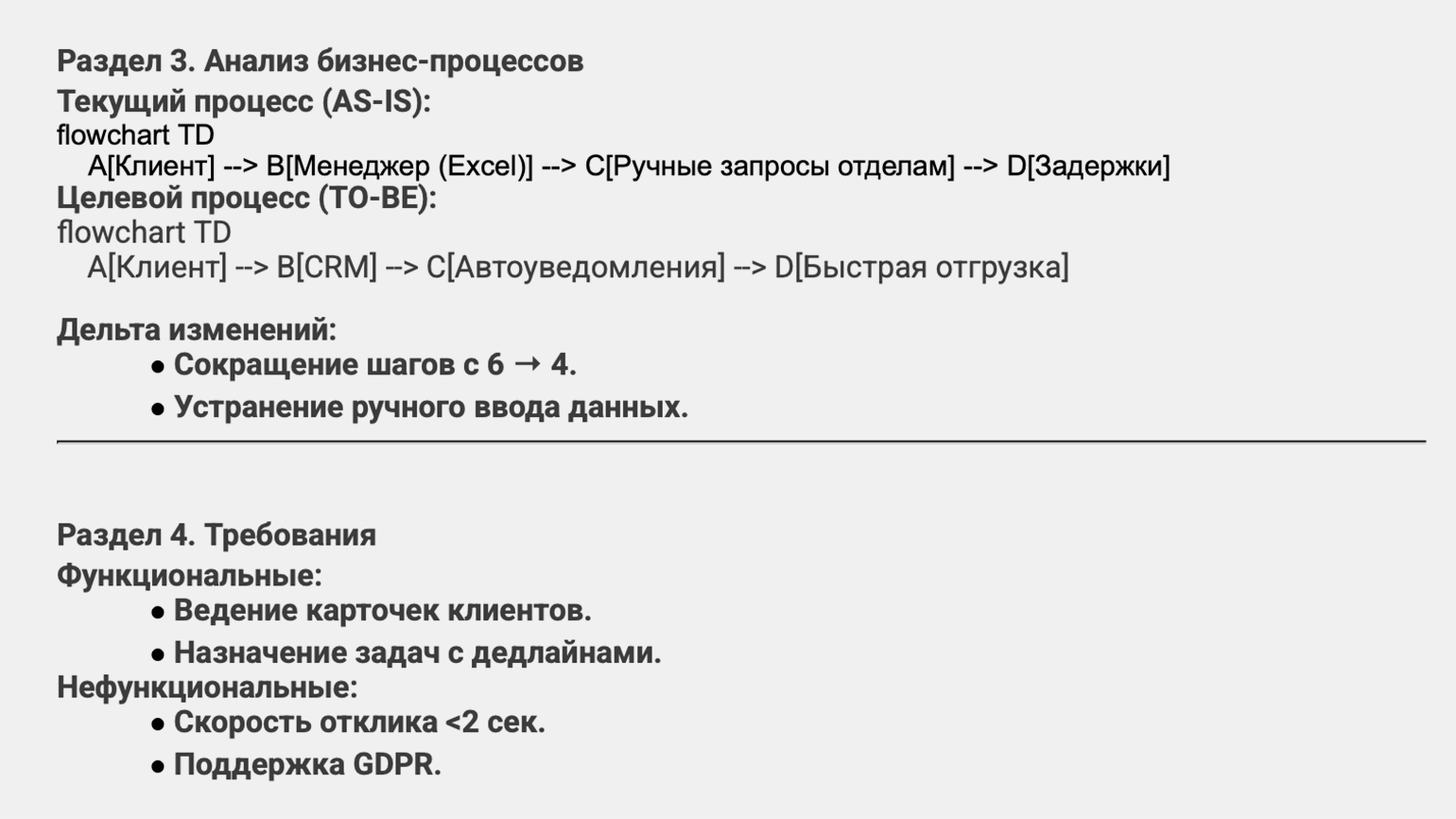

Изображение: Наталья Белоус

Изображение: Наталья Белоус

Изображение: Наталья Белоус

Позже, когда я уже официально перешла в роль системного аналитика, мне выпал шанс по-настоящему погрузиться в техническую часть. Нужно было спроектировать базу данных, продумать интеграции, писать конфигурации на YAML и рисовать диаграммы последовательности. В курсе такой практики не было, поэтому я многое осваивала на ходу: где-то помогали архитекторы и коллеги, где-то приходилось самой искать информацию и разбираться. Это был, пожалуй, мой самый насыщенный и ценный опыт в системном анализе.

Из бизнес-аналитики мне особенно запомнился проект с интернет-магазином. Мы работали с промоакциями — нужно было не только проверить, корректно ли они отображаются у пользователя и правильно ли учитываются при оформлении заказа, но и продумать новые, чтобы они не конфликтовали с уже действующими.

Мы начали с того, что собрали все бизнес-кейсы: какие акции есть, как они устроены, какие условия у каждой. А дальше я уже перешла в зону системной аналитики — начала прорабатывать API, чтобы все сценарии акций можно было корректно интегрировать в систему.

Важно было с самого начала оценивать реалистичность каждой идеи — насколько её вообще можно реализовать технически, как она может быть встроена в API, где могут возникнуть сложности.

Такой подход сэкономил команде массу времени и помог избежать лишних итераций.

— Что помогает тебе справляться с такими вызовами на работе и избегать стресса?

— Думаю, дружный коллектив. Чтобы всё время справляться с трудностями в одиночку, нужен прямо-таки стальной характер. У меня он не из стали — мне важна поддержка. Поддержка коллег, родных, да и просто ощущение, что ты не одна. В этом смысле помогает удалённый формат: мои близкие видят, сколько всего я делаю за день, и относятся ко мне с большим пониманием.

А ещё помогает интерес к работе. Иногда приходит задача, от которой хочется схватиться за голову: «Что это вообще? Как с этим работать?» Но стоит начать разбираться — зачем это нужно, какую цель преследует, — появляется азарт.

А когда ты увлечён делом, то и работа идёт быстрее, и трудности кажутся не такими уж страшными.

— Какие задачи вызывают у тебя наибольший интерес сейчас?

— Сейчас мы реализуем сайт на микросервисной архитектуре — это когда вместо одного большого монолита проект разбит на множество небольших и независимых сервисов. У каждого из них — своя задача, и все они взаимодействуют между собой. Это наш первый такой масштабный опыт: раньше мы делали лишь небольшие проекты с использованием микросервисов, а теперь работаем с полноценной, объёмной системой.

Особенно интересно наблюдать, как «общаются» между собой разные части проекта — API (интерфейс, через который взаимодействуют сервисы), фронт (всё, что видит и с чем работает пользователь) и бэкенд (вся внутренняя логика приложения, работающая на заднем плане).

Увлекательно было разбираться в BFF-архитектуре (Backend for Frontend) — это подход, при котором создаются отдельные слои бэкенда специально под разные интерфейсы: один — для веб-версии, другой — для мобильной. Это позволяет точнее учитывать особенности и потребности разных платформ.

Почти всё в этом проекте для меня в новинку, и это делает работу одновременно захватывающей и немного волнительной.

— Бывало ли в твоей практике такое, что бизнес-цели и техническая реализация вступали в противоречие? Как ты достигала компромисса в таких случаях?

— Да, бывало. В целом можно реализовать почти любые бизнесовые задачи, вопрос лишь в том, насколько это действительно нужно.

И здесь очень важно уметь правильно донести ситуацию до заказчика и либо предложить альтернативу, либо прозрачно объяснить, почему его идея может быть неудачной.

Если мы понимаем, что какое-то пожелание клиента идет вразрез с нашими техническими возможностями или влечёт за собой серьёзные риски, то мы это обязательно фиксируем. Формируем отдельный документ, в котором подробно описываем потенциальные последствия, указываем возможные ограничения и оцениваем, насколько реализация вообще целесообразна.

Фото: личный архив Натальи Белоус

После таких аргументированных обсуждений заказчик, как правило, соглашается с нашей позицией, поэтому серьёзных конфликтов в нашей практике не было.

«Не нужно стесняться того, что ты чего-то не знаешь»: как стартануть и планировать развитие в бизнес-аналитике

— Ты уже проделала большой путь в аналитике. Как хочешь развиваться дальше?

— Я планирую продолжать расти в сфере e-commerce — это объёмное и динамичное направление, за нововведениями в котором очень интересно наблюдать. В то же время хочется попробовать себя в финтехе — в нашей компании есть проекты в этой отрасли, к которым я с радостью присоединилась бы. Но сначала, конечно, нужно прокачаться в системном анализе. А ещё я подтягиваю иностранный язык, чтобы в будущем работать над международными проектами.

— Что бы ты посоветовала аналитикам-новичкам?

— Не нужно стесняться того, что ты чего-то не знаешь. Всегда лучше признать свои ограничения и посоветоваться с более опытным коллегой. Часто бывает так: обсудили задачу, вроде всё понятно, а в ходе работы оказывается, что на самом деле ничего не понятно. В такие моменты важно не бояться задавать уточняющие вопросы, даже если их сто.

У аналитика в голове должно быть миллион «если». Он должен продумывать все альтернативы и неожиданные повороты, поэтому самый важный скилл — не стесняться общаться, идти за помощью и уточнять информацию.

Главное — не бояться.