Как поступить на целевое обучение в 2025 году

В приёмную кампанию — 2025 правила немного изменили по сравнению с прошлым годом.

С 2024 года действуют поправки в закон «Об образовании в РФ», которые изменили порядок поступления на целевое обучение в вузы и колледжи. Также эти вопросы регулируются постановлением Правительства РФ от 27.04.2024 №555 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования». В 2025 году в документы внесли небольшие изменения. Разберёмся, как теперь поступить в бакалавриат или специалитет на целевое.

Целевое обучение — это когда учишься на бюджетном месте и потом за это надо где-то отработать?

Целевое обучение может быть не только на бюджетном месте, но и на платном (хотя второй вариант — пока редкий случай), а вот отработка — да, в любом случае обязательна.

Что касается типа мест, то целевое обучение возможно:

- на бюджетных местах, которые выделяются специально для этого из общего числа бюджетных мест (это называется целевой квотой: каждый год Правительство определяет, какую долю выделенных вузам бюджетных мест по различным специальностям и направлениям подготовки отдать под неё) или на обычных бюджетных местах (то есть не по квоте);

- на платных местах (из них тоже никакой специальной квоты для этого не выделяется).

При любом из этих вариантов студент заключает договор о целевом обучении с заказчиком, который после выпуска примет его на работу по полученной специальности или направит на работу в одну из подведомственных ему организаций.

Если речь о бюджетном месте, то организация-заказчик не платит за обучение, но может оказать студенту другие меры поддержки. Для обучения на местах по целевой квоте заказчиком вправе выступить только организация определённого типа — органы власти, государственные и муниципальные учреждения и предприятия, госкорпорации, госкомпании, а также хозяйственные общества с государственным участием и другие, упомянутые в статье 71.1 закона «Об образовании в РФ».

Если речь о платном месте (это называется местом по договору), то заказчик может оплатить обучение студента или компенсировать часть его стоимости и оказать другие меры поддержки. Заказчиком вправе быть любая компания и даже индивидуальный предприниматель, кроме тех, которые признаны иностранными агентами, находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств или аффилированы с ними (пункт 2 статьи 1 закона №127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств»).

По договору с заказчиком студент обязан после окончания программы отработать не менее трёх и не более пяти лет (конкретный срок указывается в договоре о целевом обучении) там, куда направит заказчик. В договоре должна быть названа конкретная организация, где выпускник будет работать.

Как попасть на целевое обучение?

Первое, что нужно сделать, — это поискать интересное вам предложение о целевом обучении на платформе «Работа России» (trudvsem.ru). С 2024 года практически все организации и компании, которые хотят выступить заказчиками целевого обучения, должны размещать предложения об этом на этой платформе. Для этого там создан раздел «Целевое обучение».

В открытом доступе не может быть лишь предложений о целевом обучении в интересах безопасности государства (например, по заказам ФСБ), по заказам управления делами президента и для организаций ОПК. Такие заказчики сами устанавливают в своих нормативных актах, как они взаимодействуют с желающими поступить на целевое обучение.

В предложениях на платформе «Работа России» указывается конкретный вуз, в котором, по желанию заказчика, должен учиться целевой студент, и желаемое направление подготовки. При поиске подходящего вам предложения можно сразу отсортировать интересующие вас вузы и направления подготовки.

Следующее, на что стоит обратить внимание при изучении предложений, — для кого они предназначены:

- Для поступающих по целевой квоте — это для тех, кто хочет поступить на бюджетные места, выделенные в вузах специально под целевое обучение (на них проводится отдельный конкурс). Такие предложения заказчики должны разместить на «Работе в России» до 10 июня, до старта приёмной кампании.

- Для поступающих не по квоте (то есть на общих основаниях на бюджетные или платные места). Такие предложения заказчики тоже должны разместить до 10 июня.

- Для тех, кто уже находится в процессе обучения. Такие предложения могут появляться на платформе и в течение учебного года, а не только перед приёмной кампанией. Суть в том, что на такое предложение могут откликнуться не абитуриенты, которые только собираются поступать, а уже учащиеся студенты тех уровней образования, которые указаны в предложении (бакалавриата, специалитета, ординатуры, магистратуры или аспирантуры).

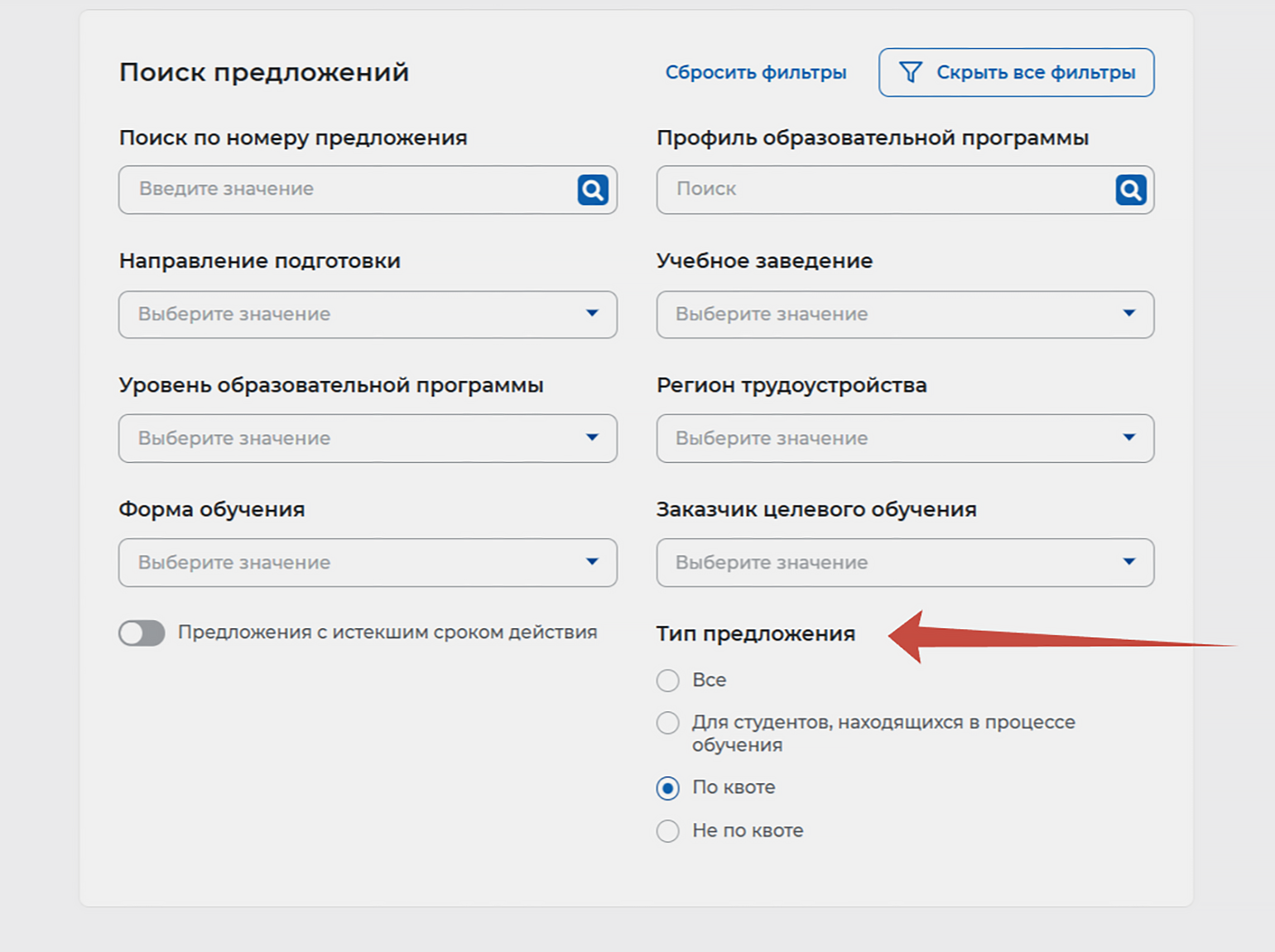

При поиске предложений на платформе можно сразу отсортировать те типы предложений, которые вас интересуют.

Теперь будет и ещё один особый вариант предложений — для тех, кто уже заключил договор о целевом обучении, и это обучение уже завершено или будет завершено в текущем учебном году, а срок обязательств по отработке ещё не истёк, и есть желание учиться на целевом на следующем уровне образования. Например, для студентов целевого обучения в специалитете, желающих продолжить целевое обучение в ординатуре. Подробнее о такой возможности мы рассказывали здесь.

На какую поддержку от заказчика целевого обучения может рассчитывать студент? Обязан ли заказчик платить, например, специальную стипендию?

Мерами поддержки студента целевого обучения могут быть:

- «меры материального стимулирования» (то есть стипендия);

- оплата профессионального обучения и дополнительного образования за рамками той образовательной программы, которую студент осваивает в соответствии с договором о целевом обучении (например, какие-то курсы);

- предоставление в пользование жилого помещения в период целевого обучения (или оплата проживания).

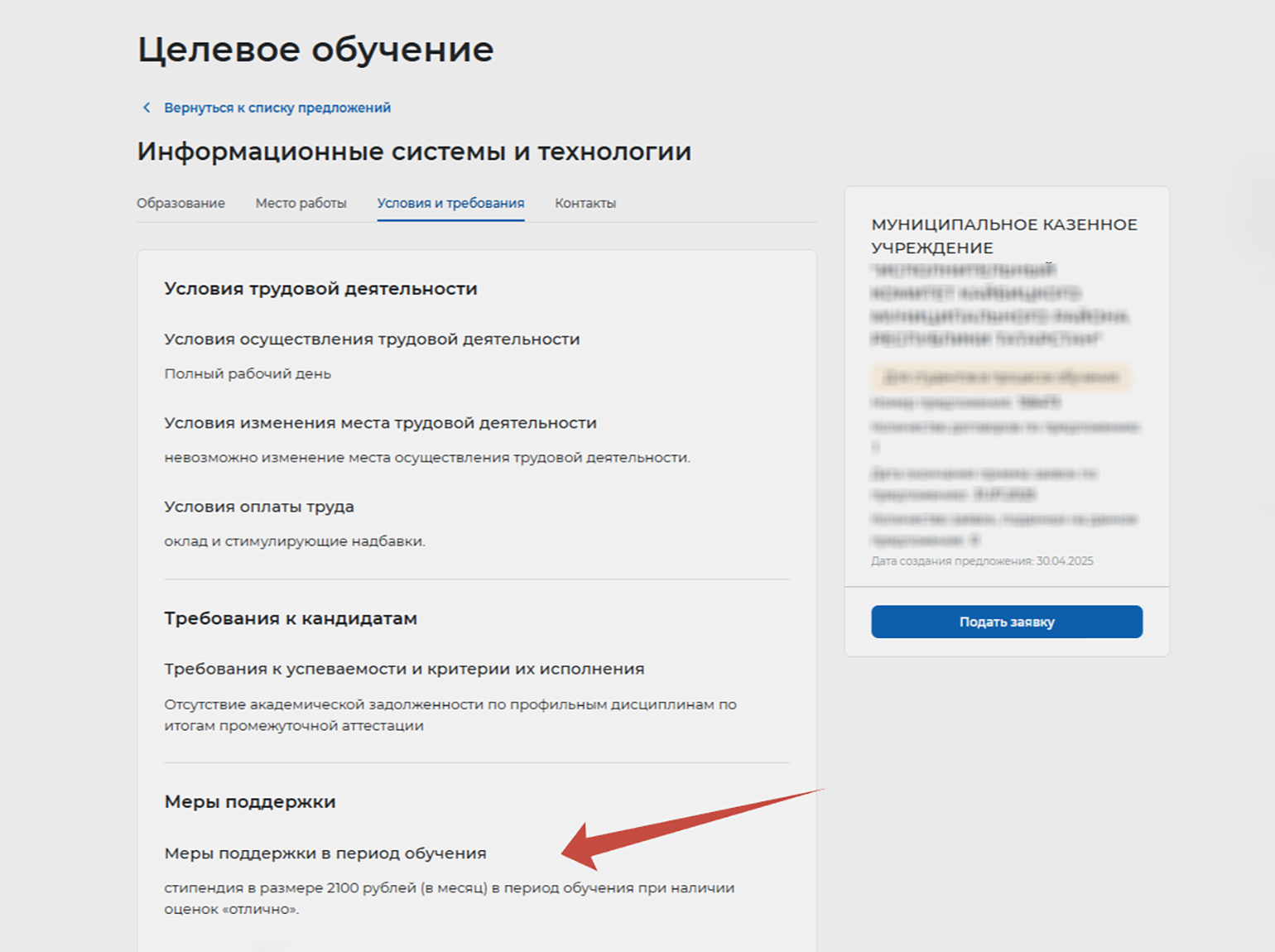

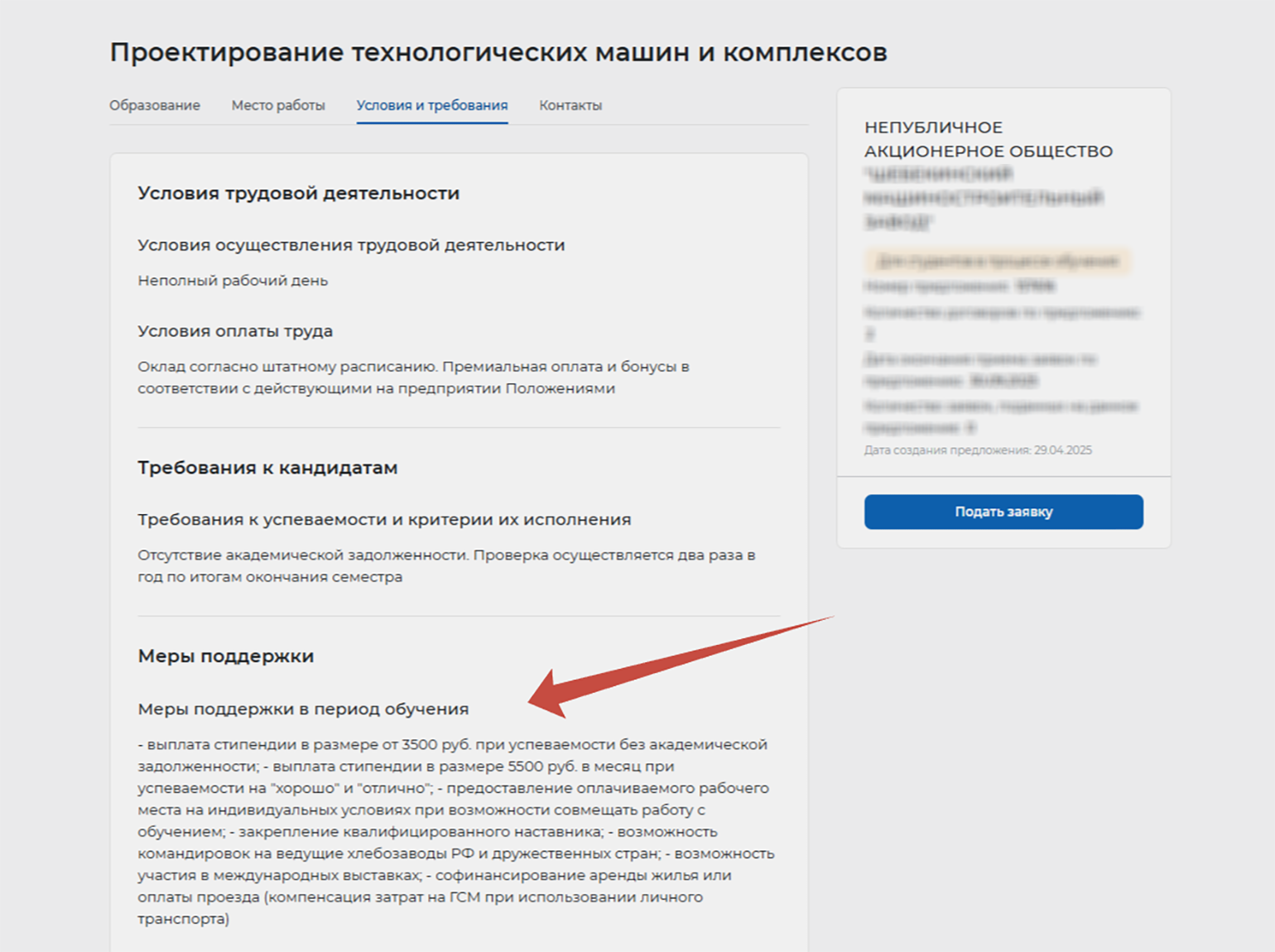

Список открытый, то есть возможны и другие меры поддержки, не названные в законе. Конкретный список мер поддержки надо смотреть в предложении заказчика целевого обучения, размещённом на платформе «Работа России» (trudvsem.ru). Потом эти меры поддержки будут прописаны в договоре.

При приёме на целевое обучение по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджета по квоте меры материального стимулирования устанавливаются в объёме на уровне не ниже размера государственной академической стипендии.

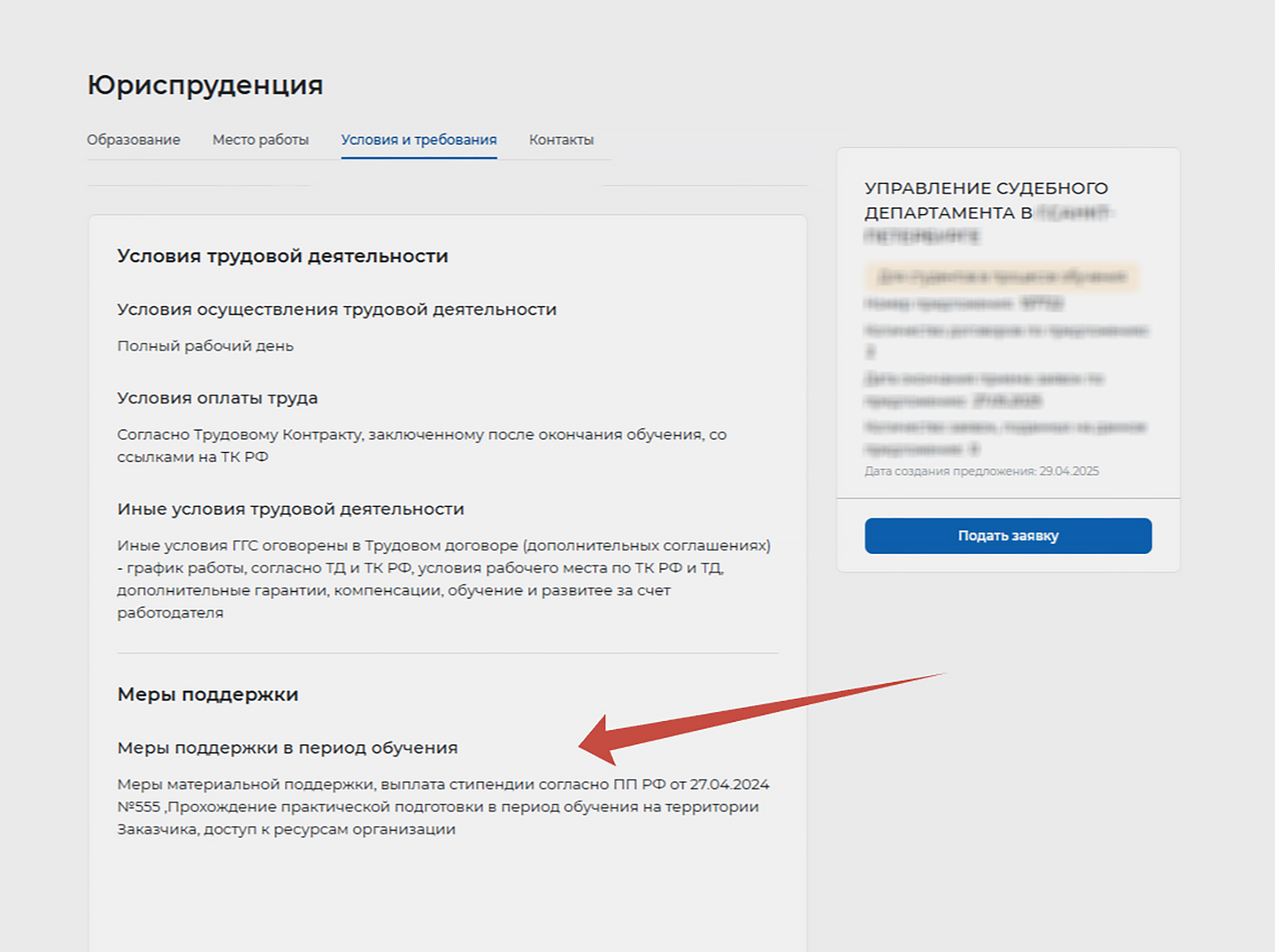

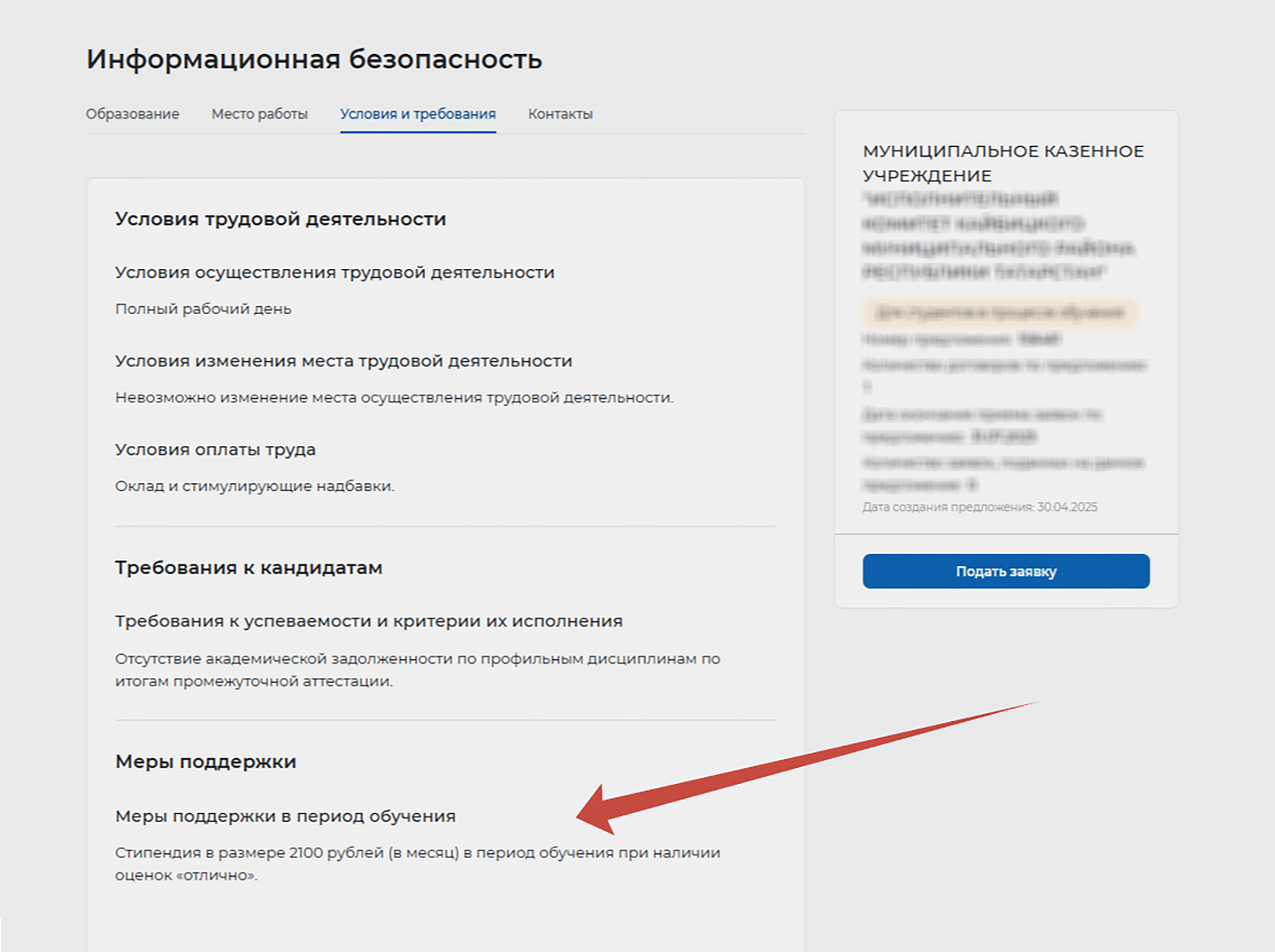

Анализ предложений на платформе «Работа России» показывает, что заказчики, похоже, в основном ограничиваются предложением целевикам стипендий и организацией прохождения учебной практики у себя, хотя в некоторых случаях готовы помочь и с жильём.

Скриншот: «Работа России» / Skillbox Media

Скриншот: «Работа России» / Skillbox Media

Скриншот: «Работа России» / Skillbox Media

Скриншот: «Работа России» / Skillbox Media

Какую вообще информацию можно узнать из предложения о целевом обучении на платформе «Работа России»?

Заказчик обязан указать в предложении о целевом обучении:

- Уровень образования, для получения которого предназначено предложение (бакалавриат, специалитет, магистратура, ординатура или аспирантура), направление подготовки или специальность, а также вуз, в котором будет проходить обучение, и какой должна быть форма обучения (очная, очно-заочная или заочная).

- Сколько договоров с поступающими по этому предложению планирует заключить заказчик (а он может рассчитывать привлечь по одному предложению нескольких будущих сотрудников).

- Какие требования у заказчика к тем, кто желает заключить с ним договор о целевом обучении. Имеются в виду отсутствие медицинских противопоказаний для работы по соответствующей профессии, а также другие требования в отношении допуска к соответствующей трудовой деятельности — в любом случае заказчик должен сослаться на норму закона, которой это предусмотрено.

- Участие в каких мероприятиях по профориентации заказчик будет учитывать как индивидуальное достижение при приёме в пределах квоты по этому предложению. Это могут быть конкурсы, олимпиады и иные мероприятия конкурсного характера, а также обучение в профильных классах.

- Какую поддержку предоставят студентам во время обучения и при трудоустройстве.

- Где будет трудоустроен выпускник и какой будет срок отработки. Работодателем может быть как сам заказчик, так и другая организация (например, когда заказчик — госорган, работодателем может быть его подведомственная организация). Также может быть указан (но не обязательно) будущий минимальный уровень оплаты труда и прочие условия работы.

- Требования к успеваемости студента, с которым будет заключён договор о целевом обучении, в период обучения и информация о том, как заказчик сократит меры поддержки при невыполнении учащимся этих требований (чаще всего пишут, что в этом случае будет снижена стипендия).

- Сведения об ответственности за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении.

- В предложении для тех, кто уже учится в вузах и колледжах, — год выпуска студентов, которые интересуют заказчика.

Как поступить на бюджет в бакалавриат или специалитет по целевой квоте?

Чтобы откликнуться на заинтересовавшее вас предложение о целевом обучении, нужно подать заявку о желании заключить с заказчиком соответствующий договор. Форма для этого утверждена Правительством вместе с положением о целевом обучении.

Важное правило: поступать на целевое обучение по квоте на любые программы высшего образования можно только в один вуз на одну образовательную программу в соответствии с одной заявкой. То есть из всего многообразия предложений на портале «Работа России» надо выбрать только одно.

Заявка подаётся не самому заказчику и не через платформу «Работа России», а непосредственно в тот вуз, который указан в предложении. Сделать это можно двумя способами: в электронном виде через «Госуслуги» одновременно с заявлением о приёме на обучение либо в письменном виде на бумаге непосредственно в вуз (в этом случае можно отправить сначала заявку по электронной почте, но всё равно надо успеть в установленный срок прислать бумажный оригинал).

Заявку надо подать не позднее последнего дня срока, установленного для приёма документов в образовательную организацию. В вузах при поступлении в бакалавриат и специалитет это не позднее 20 июля, если надо сдавать дополнительные вступительные испытания в самом вузе (конкретный день в эти сроки устанавливают сами университеты), и 25 июля — для тех, кто поступает по ЕГЭ или вообще без вступительных испытаний (как олимпиадники).

Какие документы надо подать вместе с заявкой?

Вместе с заявкой подаются:

- сведения, подтверждающие, что абитуриент соответствует требованиям, которые устанавливает заказчик целевого обучения (например, медицинскую справку);

- согласие на заключение договора о целевом обучении, в соответствии с которым абитуриент даёт обязательство в случае приёма его на целевое обучение заключить такой договор;

- письменное согласие представителя (родителя, опекуна, попечителя), если абитуриент несовершеннолетний;

- согласие на передачу персональных данных абитуриента заказчику;

- сведения о том, что абитуриент прошёл конкурс, если договор предполагает, что он должен будет по окончании целевого обучения устроиться на госслужбу (потому что заключать договор о целевом обучении для госслужбы можно лишь на конкурсной основе).

Все сведения по заявкам передаются на портал «Работа России». В результате по каждому предложению заказчика должно быть видно, сколько на него поступило заявок.

Как дальше проходит конкурс на целевые места по квоте?

Дальше вуз проводит конкурс среди тех, кто подал заявления на места по целевой квоте, и ранжирует их в списке по баллам за ЕГЭ или за внутренние экзамены (если абитуриент имеет право сдавать внутренние экзамены в вузе), а также за индивидуальные достижения.

С 2025 года при приёме на целевые места в пределах квоты учитывается, участвовал ли абитуриент в профориентационных мероприятиях заказчика за последние четыре года — это конкурсы и олимпиады, а также учёба в профильном классе. Всем поступающим, чьё участие хотя бы в одном мероприятии подтвердилось, вуз добавляет 5 баллов к сумме баллов за экзамены. Количество мероприятий роли не играет.

Бывает, что в интересах каждого конкретного заказчика целевого обучения выделяется своя квота (это называется детализированной квотой). Тогда по каждой из них составляется свой ранжированный мини-список из тех, кто подал заявки, откликнувшись именно на эти предложения.

Абитуриента могут зачислить по целевой квоте, только если ему хватило места в пределах количества договоров, указанного в том предложении, на которое он подал заявку. То есть даже если в вузе остались ещё места по целевой квоте на том самом направлении, но по другим предложениям (даже по другим предложениям того же заказчика), вуз не сможет его зачислить на одно из этих мест.

Окей, допустим, абитуриент прошёл по конкурсу на бюджетное место по квоте. Что происходит дальше?

Зачисление по целевой квоте вузы проводят в приоритетном порядке — приказы об этом выходят до основной волны зачисления тех, кто идёт не по квотам, а в общем конкурсе. Сразу после этого списки поступивших на целевые места передаются на платформу «Работа России», где становятся доступны заказчикам.

Заключить договор о целевом обучении надо до начала учебного года. Его подписывают либо традиционно на бумаге, либо в электронном виде прямо на платформе «Работа России». Учащемуся для электронной подписи потребуется мобильное приложение «Госключ». Для подписания договора несовершеннолетнему целевику потребуется письменное согласие его родителя, опекуна или попечителя (снова, как и при подаче заявки).

Не позднее десяти рабочих дней студент-целевик должен письменно уведомить вуз, в который поступил, о том, что он заключил договор о целевом обучении. Сведения о заключении договора, а также обо всём, что с этим договором дальше происходит (в том числе о неисполнении его условий), указываются на платформе «Работа России».

Подождите, а разве не наоборот: сначала надо заключить договор с заказчиком целевого обучения, а потом уже подавать заявление в вуз о приёме на обучение и участвовать в конкурсе?

Так было раньше. Но с 1 мая 2024 года действует новая редакция закона «Об образовании в РФ», которая изменила и прежний порядок поступления на целевое обучение.

В предыдущие годы порядок заключения договоров о целевом обучении был принципиально иным: это действительно происходило ещё до начала приёмной кампании, и в вуз абитуриент приходил для поступления по квоте уже с договором. При этом то, каким образом заказчик и абитуриент находили друг друга и договаривались, оставалось в теневой зоне и никак не регулировалось. Именно за это прежний порядок поступления на целевое обучение критиковали.

По новому порядку заказчик целевого обучения не может повлиять на состав зачисленных по квоте абитуриентов — он ему становится известен уже по итогам конкурса в вузе и зачисления поступивших, когда нужно заключать с ними договоры. Отказаться от этого заказчик не может.

Но новый порядок в 2024 году тоже раскритиковали — в том, что заказчики вообще не могли участвовать в отборе абитуриентов, увидели свои минусы. Поэтому с 2025-го у заказчиков появилась возможность повлиять на позиции в конкурсе на целевые места через дополнительные 5 баллов для участников профориентационных мероприятий. А ещё у заказчиков появилось право рассматривать заявки в тех случаях, когда для будущей трудовой деятельности нужен будет допуск к гостайне — или к ней могут быть медицинские противопоказания. Если заказчик обнаружит несоответствие абитуриента этим требованиям, то он уведомит об этом вуз или колледж, и тот откажет заявителю в приёме на обучение.

Почему считается, что поступить на целевое обучение на бюджет проще, чем в обычном порядке (без целевого обучения)?

Это представление касается только поступления на места по квоте (напомним, целевое обучение может быть и на бюджетных местах не по квоте). Такая репутация этого типа обучения сложилась из-за того, что для тех, кто претендует на места по квоте, проводится отдельный конкурс. То есть они соревнуются лишь друг с другом ещё до общего конкурса за обычные бюджетные места, не предназначенные для целевиков. Поэтому конкуренция получается меньше.

Если претендентов на обучение по целевой квоте не так много, как на обычные бюджетные места, и среди них нет или мало высокобалльников, то, конечно, чисто математически проходной балл получается в этом конкурсе ниже, чем в конкурсе на обычные бюджетные места. Статистика показывает, что на целевом обучении проходные баллы действительно, как правило, в среднем ниже.

Почему претендентов на обучение по целевой квоте получается меньше и баллы у них бывают ниже? Вероятно, потому, что предложения о целевом обучении обычно трудно назвать привлекательными по условиям будущей отработки (речь о зарплатах и прочих условиях труда, ведь в основном это касается бюджетной сферы). Так, есть данные, что средняя зарплата выпускников-целевиков на 22,4% меньше, чем у тех, кто учился на обычных условиях.

К тому же из тех, кто откликается на предложение о целевом обучении, не все настроены на это всерьёз, многие рассматривают целевое как запасной вариант поступления — и даже пройдя в этом конкурсе, отказываются от зачисления.

Об этом говорят цифры: хотя в приёмную кампанию 2024 года на размещённые на платформе «Работа России» почти 57 тысяч предложений для целевого обучения в вузах поступило в три раза больше заявок (90 тысяч), а, например, конкретно на медицинских направлениях число заявок на 20% превысило число предложений, в приёмную кампанию по статистике Минобрнауки, всё равно не удалось полностью заполнить выделенные под квоту места.

Так, по специальностям в области «Здравоохранение и медицинские науки» квоты заполнили лишь на 60,5%, в области «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» — на 50,5%, «Науки об обществе» — на 26,8%, «Инженерное дело, технологии и технические науки» — 27,5%, «Образование и педагогические науки» — на 22,3%.

Но нужно учитывать и то, что есть популярные специальности (прежде всего, в медицинских вузах), на которых все или почти все бюджетные места отдаются под целевую квоту, поэтому там у абитуриентов мало выбора. А значит, и конкурс на целевое там бывает не легче, чем на обычные бюджетные места.

Если удалось пройти по конкурсу на целевое обучение, но абитуриент передумает, он может отказаться заключать договор? Вдруг он пройдёт где-то ещё на обычное бюджетное место (не целевое) и выберет его. Или просто решит, что всё-таки не хочет отрабатывать после учёбы.

Да, у зачисленного по квоте абитуриента остаётся возможность передумать. Во-первых, по действующему порядку приёма в вузы (пункты 116–119) можно отказаться от зачисления сразу после того, как выйдет приказ о приоритетном зачислении (в том числе по целевым квотам), — и участвовать в конкурсе по другим приоритетам в этом же или в другом вузе.

Во-вторых, даже после того, как зачисление на бюджет во всех вузах уже завершилось, но до начала учебного года (и до заключения договора о целевом обучении) можно отозвать свои документы из вуза. Тогда вуз отчислит поступившего или по его заявлению переведёт его на платное место, если таковое имеется, проинформирует об этом заказчика, и никакой ответственностью за незаключение договора абитуриенту это не грозит.

Даже после того, как договор будет заключён, его можно расторгнуть без штрафа до прохождения первой промежуточной аттестации, то есть до первой сессии (это предусмотрено в части 8 статьи 71.1 закона «Об образовании в РФ»). Правда, в этом случае придётся возместить заказчику целевого обучения расходы, связанные с предоставлением мер поддержки студенту-целевику. То есть если заказчик успел выплатить студенту-целевику стипендию, оплатить жильё и что-то ещё, то всё это придётся возместить. Но учитывая, что обычно меры поддержки от заказчиков совсем скромные, перспектива возместить их вряд ли испугает студентов и их родителей.

А как поступить на целевое не по квоте?

Порядок поступления не по квоте в целом такой же, как при поступлении на места в пределах квоты, но с двумя различиями.

Заказчик в этом случае тоже выкладывает предложение на платформе «Работа России», и желающие заключить по этому предложению договор о целевом обучении подают заявки в указанный в предложении вуз через «Госуслуги» или в письменном виде.

Затем претенденты участвуют не в отдельном конкурсе для тех, кто идёт по квоте, а либо в общем конкурсе (если поступают на бюджет), либо в конкурсе для тех, кто поступает на платное обучение. Это первое отличие от поступления по квоте.

Второе отличие: в вуз зачисляют всех, кто проходит по конкурсу, то есть всех, кому хватило бюджетных либо платных мест. Может получиться так, что будет зачислено больше претендентов на целевое обучение по договору с конкретным заказчиком, чем этот заказчик планировал заключить договоров.

Допустим, заказчику нужен всего один студент-целевик, но на его предложение подадут заявки несколько желающих, и поступить удастся тоже нескольким. Тогда вуз зачисляет всех поступивших, а с кем из них заключить договор, решает заказчик. Он отбирает их в порядке, который сам же и устанавливает. Соответственно, остальные зачисленные претенденты тоже будут учиться, но без договора о целевом обучении. Но и в этом случае отобранные заказчиком поступившие могут отказаться от заключения договора.

Договор о целевом обучении тоже нужно заключить до начала учебного года в электронном или бумажном виде. Студент точно так же обязан не позднее десяти рабочих дней письменно уведомить образовательную организацию, в которую поступил, о заключении договора о целевом обучении, и предоставить его копию.

Правда, что теперь можно оформить целевое обучение, даже если уже учишься на каком-то курсе и поступил(а) не как целевик?

Да, такая возможность есть.

В этом случае заказчик сам решает, в какой срок разместить предложение на платформе «Работа России» — он не обязан делать это именно до 10 июня (такое предложение может появиться на платформе и в течение учебного года). В таком предложении заказчики обычно указывают, кроме прочего, год выпуска студентов, которые его интересуют. Так, на примере ниже в предложении для студентов бакалавриата указан 2027 год выпуска. Это значит, что оно предназначено для нынешних второкурсников.

Скриншот: «Работа России» / Skillbox Media

Претенденты, заинтересовавшиеся предложением, могут отправить заявку непосредственно заказчику или в свою образовательную организацию (а та разместит её на платформе «Работа России»). Подать заявку можно в срок, указанный заказчиком.

Дальше заказчик сам в установленный им срок формирует список претендентов и сам в установленном им порядке выбирает, с кем из них он заключит договоры, — в соответствии с тем, сколько целевиков ему требуется. В 2025/2026 учебном году заключить такой договор можно только в письменном виде на бумаге.

Не позднее десяти рабочих дней студент-целевик должен письменно уведомить свою образовательную организацию о том, что он заключил договор о целевом обучении.

Какие условия должен содержать договор о целевом обучении?

Типовую форму договора о целевом обучении тоже утвердило Правительство. Основная информация, которая должна в нём содержаться, — это обязательства заказчика и гражданина, то есть студента или того, кто только поступает в вуз или колледж. Они прописаны в частях 3–5 статьи 56 закона «Об образовании в РФ» и в упомянутом выше постановлении.

Ключевые обязательства заказчика:

- Предоставить студенту меры поддержки на время обучения.

- Трудоустроить выпускника в соответствии с полученной квалификацией после окончания обучения.

Студент, в свою очередь, обязуется:

- Освоить образовательную программу по указанной в договоре профессии или специальности (направлению подготовки) в выбранном вузе. По решению заказчика могут быть определены также и форма обучения — например, что можно обучаться только очно, — и конкретный профиль программы, а также указано, должна ли она иметь государственную аккредитацию.

- После выпуска работать по полученной квалификации в месте, указанном в договоре, в течение установленного там срока (он может быть от трёх до пяти лет).

Дополнительно в договор могут быть включены требования к успеваемости учащегося и то, будет ли заказчик сокращать поддержку (и насколько), если их не удастся соблюсти. Это могут быть требования не в целом к оценкам студента, а к результатам по отдельным, наиболее важным с точки зрения заказчика дисциплинам. В любом случае если такие условия в договор о целевом обучении включают, то стороной договора обязательно становится и вуз — он должен будет по запросам заказчика сообщать ему о результатах обучения студента. С 2025 года заказчик не может отказаться от материальной поддержки — даже если требования по успеваемости не соблюдаются, он обязан выплачивать не менее половины государственной академической стипендии.

Также может быть установлено, что студент будет проходить практику именно у заказчика целевого обучения или в организации, в которую потом будет трудоустроен по договору. А ещё может быть предусмотрено индивидуальное наставничество студента представителем заказчика целевого обучения или организации, в которую он будет трудоустроен.

Положения договора могут потом меняться по соглашению сторон. Например, может быть изменена организация-работодатель или место обучения студента.

Насколько подробно при заключении договора должны быть расписаны условия про будущую отработку?

По общему правилу в договоре должна указываться конкретная организация-работодатель и её адрес. Но многие заказчики имеют право вместо этого прописать только основной вид деятельности этой организации и её организационно-правовую форму. Такая возможность есть, когда заказчиком выступает федеральный государственный орган, региональные органы власти, органы местного самоуправления и работодатели — организации ОПК. Дело в том, что они обычно имеют много подведомственных им организаций и могут через целевое обучение набирать будущих сотрудников туда, а кого из выпускников в какую конкретно организацию отправить, решить уже ближе к выпуску.

Также в договоре должен быть пункт об условиях, при которых место будущей работы выпускника может быть изменено.

Кроме того, обязательно указывается срок отработки (он может быть от трёх до пяти лет).

Чуть подробнее и с некоторыми ограничениями условия трудоустройства необходимо указывать для студентов, зачисленных на места в пределах целевой квоты. Так, в договоре о целевом обучении не может быть предусмотрено, что подготовленный по квоте выпускник будет работать по совместительству. А ещё должно быть сразу указано, будет ли это работа на полный день — неполная занятость возможна, но не менее чем на половину рабочего времени.

Кроме того, при установлении квоты на целевое обучение Правительство определяет, для каких регионов на этих местах будут подготовлены специалисты. Соответственно, договор о целевом обучении с поступившим по квоте может предусматривать трудоустройство только в этих регионах.

Ещё в договоре должен быть указан срок с момента окончания программы, за который выпускник должен быть устроен на работу. Если для начала работы в соответствии с полученной квалификацией ещё требуется пройти аккредитацию, то к сроку трудоустройства добавляются шесть месяцев на эту процедуру (это важно, например, для медиков).

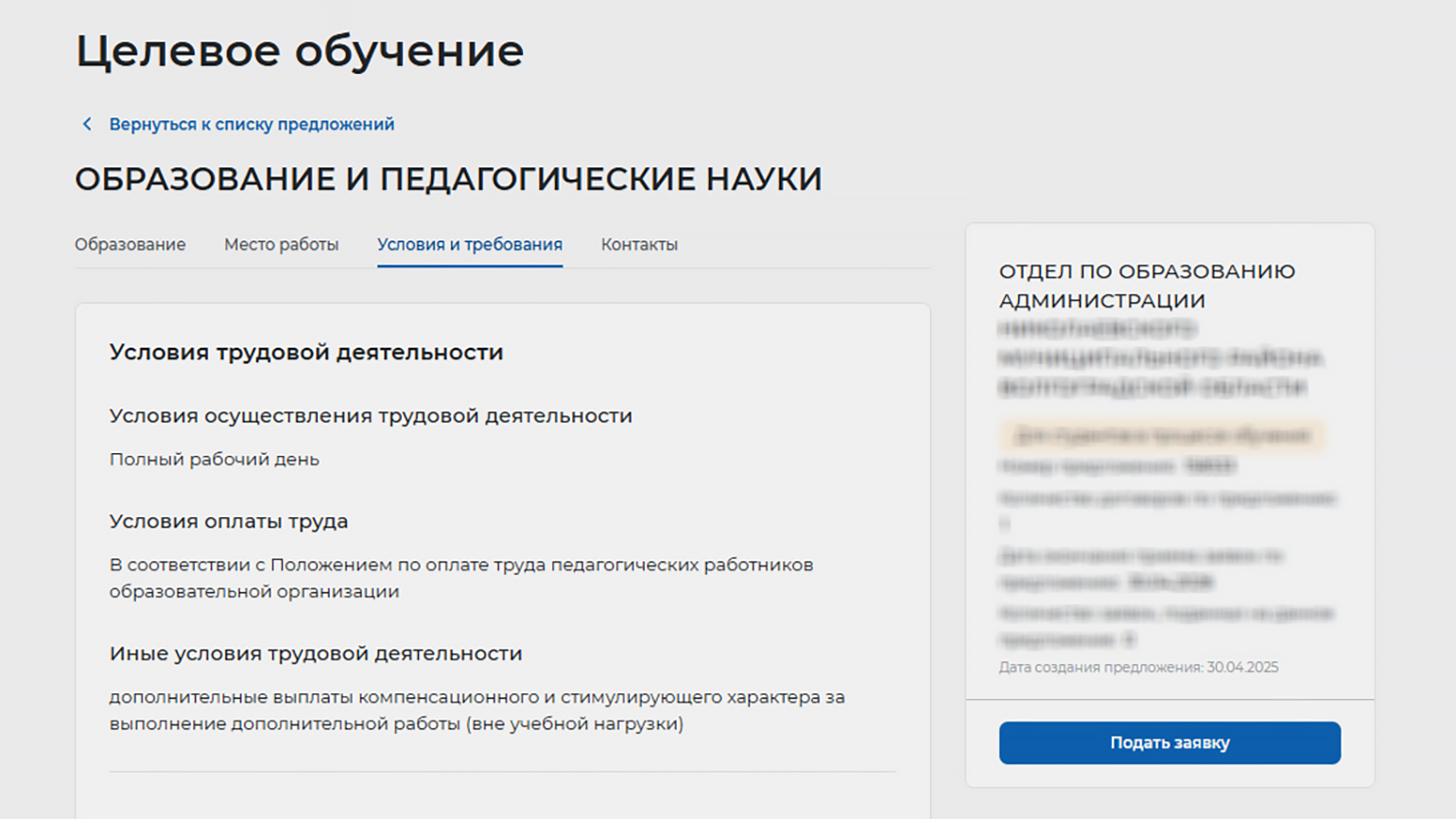

А вот остальные условия — в том числе размер оплаты труда — могут быть вписаны в договор по решению заказчика, то есть они не обязательны. Ниже представлен пример типичных формулировок об условиях работы из предложения для будущих педагогов.

Скриншот: «Работа России» / Skillbox Media

А что будет, если выпускник откажется выйти на отработку? Или студент-целевик отчислится во время учёбы?

Если нет уважительных причин для этого, будет считаться, что студент, заключивший договор о целевом обучении, не выполнил свои обязательства и должен нести ответственность. Если он поступил по целевой квоте, то ему придётся заплатить штраф (это предусмотрено в части 6 статьи 71.1 закона «Об образовании в РФ»).

Размер штрафа — это сумма расходов федерального бюджета, которые были понесены на обучение этого студента. Они рассчитываются в соответствии с базовыми нормативами затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования (эти нормативы определяет Минобрнауки). Плюс вуз, где студент учился, может применять корректирующие коэффициенты к этим базовым нормативам.

В случае отчисления до конца обучения стоимость этих расходов федерального бюджета рассчитывается за период фактического обучения.

Кроме штрафа, придётся возместить и меры оказанной заказчиком поддержки за время обучения (например, выплаченную стипендию).

Какие могут быть уважительные причины, при которых отчисление или отказ пройти отработку не повлечёт этих последствий?

Эти причины перечислены в пункте 34 Положения о целевом обучении, утверждённого Правительством:

- Студент вынужден ухаживать за членом семьи с инвалидностью I группы или с состоянием здоровья, при котором, согласно медико-социальной экспертизе, требуется постоянный уход. Если для этого требуется переезд, и нет других родственников, которые могут взять на себя эту обязанность, то условия договора о целевом обучении можно не соблюдать.

- Сам студент признан инвалидом I или II группы.

- Выявлены медицинские противопоказания для работы по выбранному направлению или несоответствие установленным законом требованиям для трудоустройства по нему (например, судимость, отказ в допуске к гостайне).

- Переезд за супругом (супругой) на новое место его (её) военной службы. Это не касается военнослужащих по призыву или мобилизации.

О такой ситуации достаточно уведомить заказчика целевого обучения — и договор будет считаться расторгнутым со дня получения им уведомления без последствий для целевика.

Если такая ситуация складывается уже после окончания обучения, когда выпускник только собирается приступить к отработке или уже приступил, то есть два варианта: можно отказаться от договора или приостановить его исполнение на время. Но приостановка невозможна, когда выявлено несоответствие требованиям для трудоустройства — тогда договор однозначно расторгается.

В каких случаях ответственность за неисполнение договора о целевом обучении несёт заказчик и в чём она заключается?

Заказчик понесёт ответственность за неисполнение обязательств по договору в тех случаях, если он:

- не предоставил студенту предусмотренные договором о целевом обучении меры поддержки в течение шести месяцев с того дня, когда они планировались;

- не трудоустроил выпускника, освоившего образовательную программу;

- изменил место трудоустройства выпускника, проходившего целевое обучение по квоте, так, что оно не находится в регионе, предусмотренном для целевиков по данному направлению подготовки или специальности;

- досрочно расторг договор о целевом обучении.

В случаях, когда речь идёт о неисполнении обязанностей по трудоустройству или о расторжении договора о целевом обучении после трудоустройства (то есть не о непредоставлении мер поддержки), заказчик выплачивает выпускнику компенсацию в размере трёх среднемесячных для того региона, где он должен был получить работу, зарплат. Выбирается зарплата, средняя для той даты, когда выпускник окончил вуз (а если договор был расторгнут заказчиком ещё до выпуска — то для даты расторжения договора). Сведения о среднемесячных зарплатах в регионах публикует Росстат. Если за три месяца после расторжения договора компенсация не выплачена, её можно требовать в судебном порядке.

Читайте также:

- Правительство утвердило единую методику отбора на целевое обучение для госслужащих

- Для выпускников-медиков планируют ввести отработки за полученное на бюджете образование

- Для высшего образования в России готовят экстраординарные меры

- Цитата недели: «Мне кажется, что это огромная ошибка — уйти в целевой набор»

Колледж Skillbox: продолжается приём документов

Освойте востребованные IT-навыки и начните зарабатывать раньше сверстников. Получите диплом о среднем специальном образовании без затрат на переезд, учась по гибкому графику.

Узнать больше