6 EdTech-проектов, в которых возможности технологий восхищают

Тех, кто постоянно следит за развитием технологий в образовании, уже сложно чем-то удивить, но у этих проектов — получилось.

9–11 декабря в Лондоне на международном форуме Reimagine Education, посвящённом инновациям в высшем образовании и EdTech, наградили новаторские проекты. Премию Reimagine Education вручали в 18 номинациях, а победителей выбирали из более чем 1300 заявок.

А до этого наградили лауреатов международной премии The EdTech Awards. Её c 2011 года проводит издание EdTech Digest, отмечая «инноваторов, лидеров и трендсеттеров» в среднем, высшем образовании и корпоративном обучении. В 2024 году награду присудили в 62 номинациях.

Из тысяч заявленных проектов жюри обоих конкурсов выделили несколько десятков выдающихся. Но, откровенно говоря, большинство из них уже не производит такого сильного впечатления, как, возможно, было бы несколько лет назад. В основном это системы адаптивного обучения, разнообразные ИИ-боты и иммерсивные симуляции в VR — всё это уже стало мейнстримом.

Мы выбрали из списков победителей — 2024 проекты, которые выглядят действительно прорывными идеями (да, такое ещё возможно). Что неудивительно, в большинстве из них применяется генеративный искусственный интеллект.

Agora

Один из актуальных подходов к повышению учебной вовлечённости содержится в теории онлайн-обучения под названием Community of Inquiry (переводится как «исследовательское сообщество» или «сообщество исследования»). Согласно этой теории, для качественного образовательного опыта учащегося очень важно то, как именно он взаимодействует с однокурсниками, преподавателем и учебным материалом, а также — как ощущает себя при этом.

Важным компонентом обучения считается социальное присутствие — полноценное межличностное общение, ощущение взаимодействия с реальными людьми. Когда участники онлайн-коммуникации скрываются за аватарами или «чёрными квадратиками» на экране, ощущение присутствия снижается. Включение камер может способствовать вовлечённости, но этого бывает недостаточно.

Монтеррейский технологический институт (Мексика), один из ведущих вузов Латинской Америки, усиливает социальное присутствие в онлайне по-своему — проектируя инновационные образовательные пространства. В основу экосистемы Agora (произносится с ударением на первый слог), разработанной институтом, входят три среды для дистанционного и смешанного обучения.

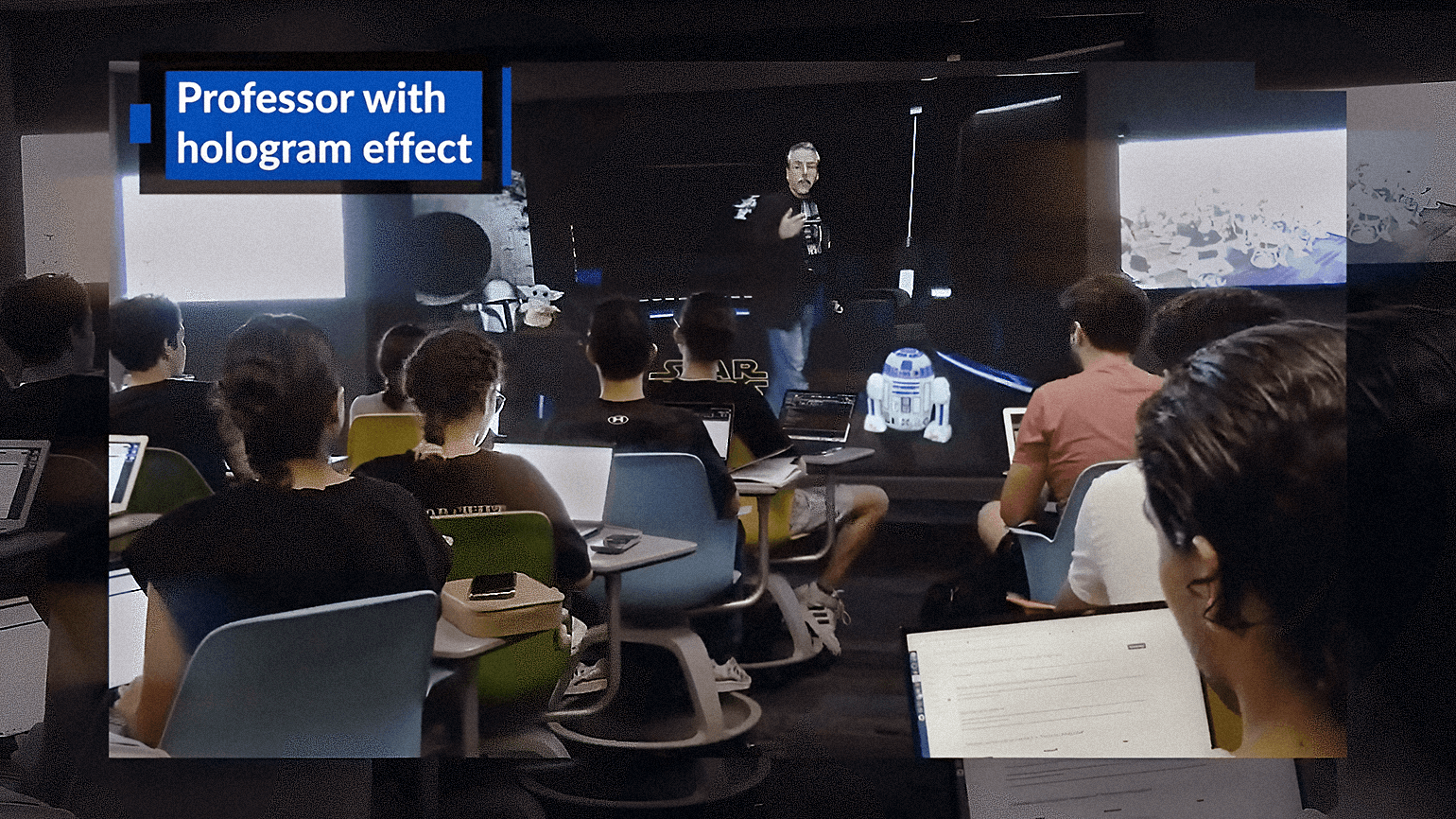

Первое пространство называется Holoroom, и оно помогает институту решить проблему «говорящей головы» во время онлайн-лекций. Студенты сидят в аудитории со специальным экраном, на который транслируется голографическая 3D-проекция преподавателя в натуральную величину — прямо как в «Звёздных войнах». Сам преподаватель в это время находится в студии, где его в 360 градусах снимают камеры. При этом он сам видит и слышит студентов, может взаимодействовать с ними в реальном времени. А благодаря тому, что проекция в полной мере передаёт, как преподаватель двигается и жестикулирует, создаётся ощущение, что он присутствует прямо в аудитории. Эту технологию институт тестирует и дорабатывает с 2013 года, а использует не только для занятий, но и для проведения дистанционных научных конференций.

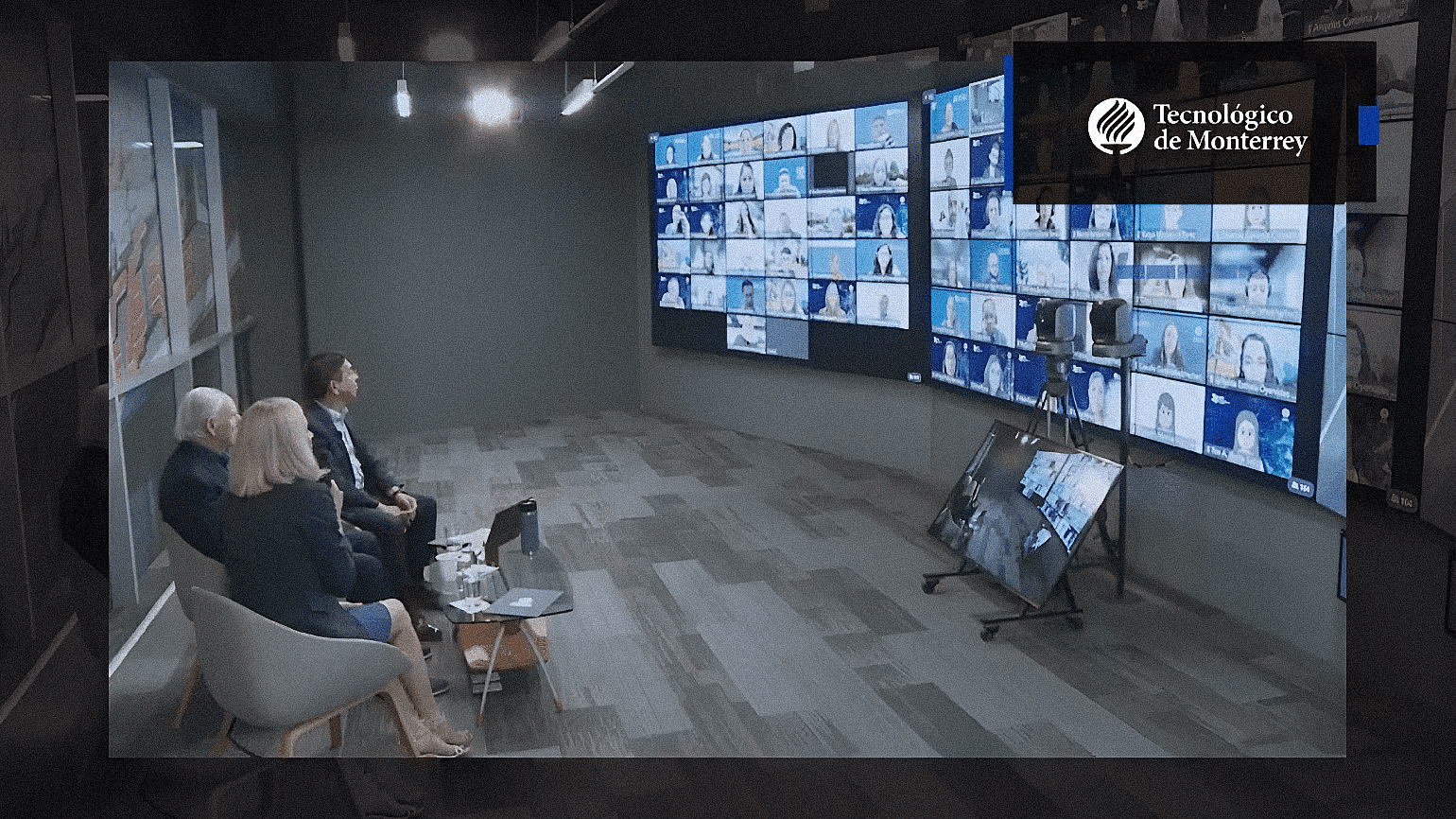

Второй тип пространства тоже предназначен для того, чтобы усилить эффект присутствия при дистанционном взаимодействии — только уже для самих преподавателей. Спикер, читающий лекцию или выступающий с докладом, находится в помещении с профессиональным аудио- и видеооборудованием, где одну стену полностью занимают экраны. На них выводятся изображения с веб-камер дистанционной аудитории, презентация, онлайн-доска и другие цифровые инструменты и материалы. С помощью специальной панели преподаватель управляет тем, что видят слушатели в конкретный момент.

И третье пространство экосистемы Agora спроектировано для иммерсивного обучения в расширенной реальности (по англ. extended reality, XR). С помощью мобильных устройств, очков и шлемов студентам доступны все разновидности этой технологии: от дополненной реальности (AR), при которой на отображение реального мира накладываются виртуальные элементы, до полного погружения в виртуальную среду.

Zerobionic

Это выглядит фантастически: роботизированная рука, подключённая к ноутбуку, переводит для неслышащих людей на язык жестов записи лекций или онлайн-занятия по STEM-темам.

Фото: Strathmore University

Сооснователь Zerobionic, молодой кенийский инженер Максвелл Опондо ещё в школе начал заниматься робототехникой и машинным обучением. Идея проекта пришла к нему в 2020 году, когда, будучи студентом Стратморского университета в Найроби, он выступал перед школьниками в рамках программы «Молодые учёные Кении» (Young Scientists Kenya). В том числе Максвелла пригласили провести занятие в школе для неслышащих детей. Он обнаружил, что изучение STEM-дисциплин для них фактически закрыто — просто потому, что некому объяснить этим ученикам на жестовом языке такие сложные вещи, как, например, работа протокола передачи данных. Поэтому для таких ребят затруднён путь в перспективные профессии в инженерии и IT.

Спустя четыре года после этого визита Максвелл Опондо в команде с другими студентами представил уникальную разработку. Кроме того, что роботизированная рука переводит неслышащим ученикам содержание онлайн-урока на жестовый язык, учитель, ведущий онлайн-урок, может установить на компьютер программу, которая, в свою очередь, будет переводить для него жестовую речь ученика — чтобы общаться не только текстовыми сообщениями.

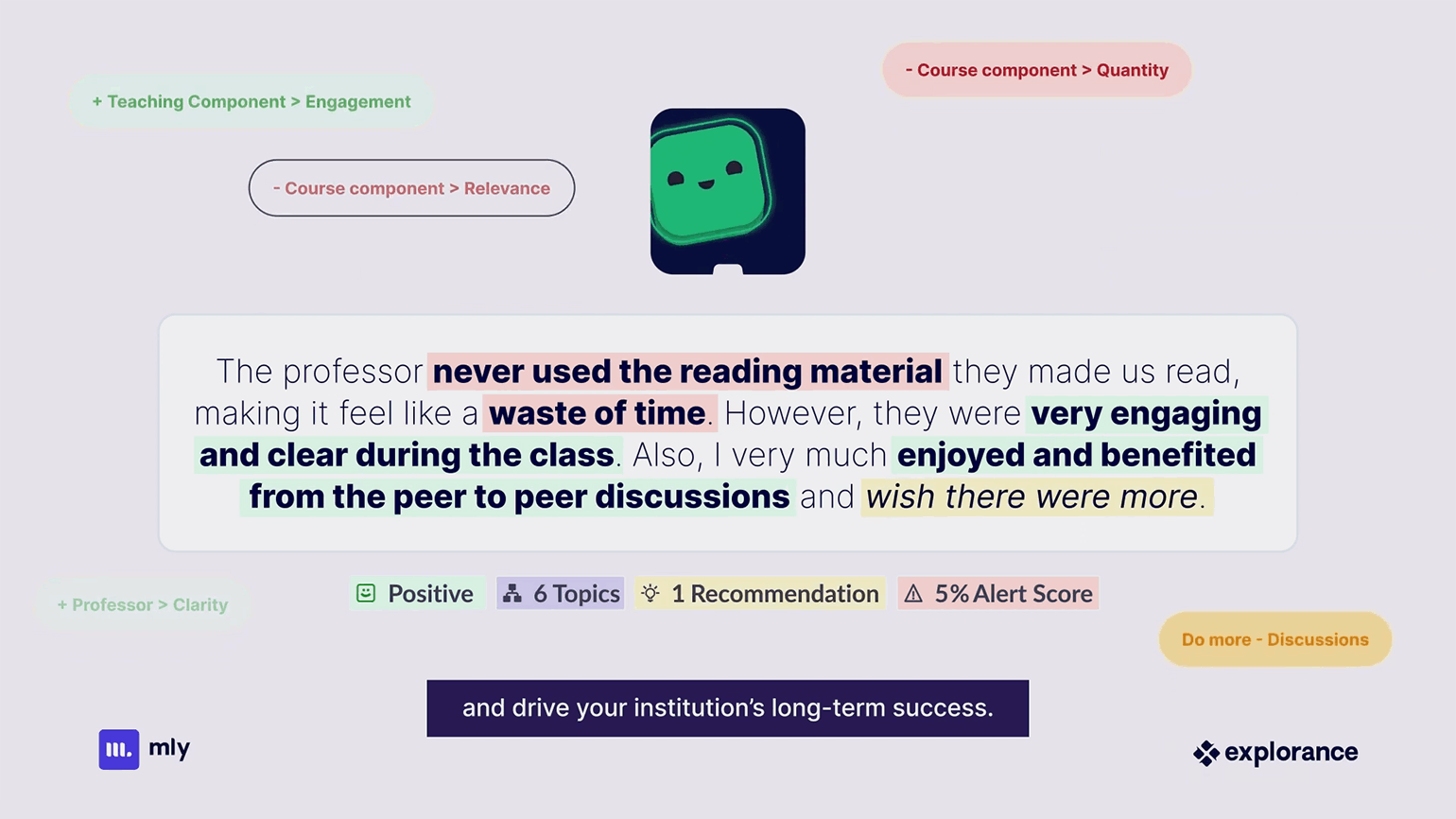

MLY

Канадская компания Explorance разрабатывает технологические продукты, которые помогают организациям управлять и принимать решения на основе данных (англоязычное название этого подхода — data-driven decision-making, DDDM). В 2021 году Explorance представила BlueML — после ребрендинга в 2023 году инструмент получил название MLY (читается как «Мили»).

MLY — это платформа для университетов и бизнес-организаций, основанная на технологии машинного обучения, которая собирает неструктурированный фидбэк из любых доступных источников (например, комментарии студентов из соцсетей вуза или отзывы о работодателях на сторонних ресурсах), а затем анализирует и структурирует его.

Платформа определяет тему и эмоциональную окраску сообщений, сортирует комментарии по социально-демографическим характеристикам авторов, выявляет конкретные проблемы и оценивает, требуют ли они безотлагательного вмешательства. Но это не главное (MLY не первая подобная система). Главное же то, что MLY предлагает рекомендации, как решить ту или иную проблему. Например, рекомендует давать студентам больше времени на домашние задания или чаще внедрять работу в группах.

По словам разработчиков, благодаря этому руководители в высшем образовании получают ценные инсайты о потребностях учащихся и на этой основе могут принимать решения, которые улучшат образовательный опыт студентов. В результате это должно повысить учебную вовлечённость и снизить процент отчислений. Руководителям из сферы бизнеса платформа помогает удерживать сотрудников, своевременно реагируя на их пожелания и трудности, с которыми они сталкиваются. И конечно, такая система будет полезна в сфере корпоративного обучения. Например, с её помощью можно выяснить, какие проблемы актуальны для персонала, решаются ли они обучением (и каким именно), как сами сотрудники относятся к той или иной образовательной программе, что в ней следует улучшить.

Cogniti

Образовательные чат-боты, которые работают на основе генеративного искусственного интеллекта (ГИИ) и умеют объяснять тему обучения, составлять задания, отвечать на вопросы учеников и давать им обратную связь, уже перестали быть чем-то удивительным. Их внедряют все EdTech-гиганты. При этом, как показывают исследования, чтобы чат-боты действительно принесли пользу в обучении, они требуют тщательного проектирования и контроля со стороны специалистов — иначе успеваемость учеников скорее снизится, чем вырастет.

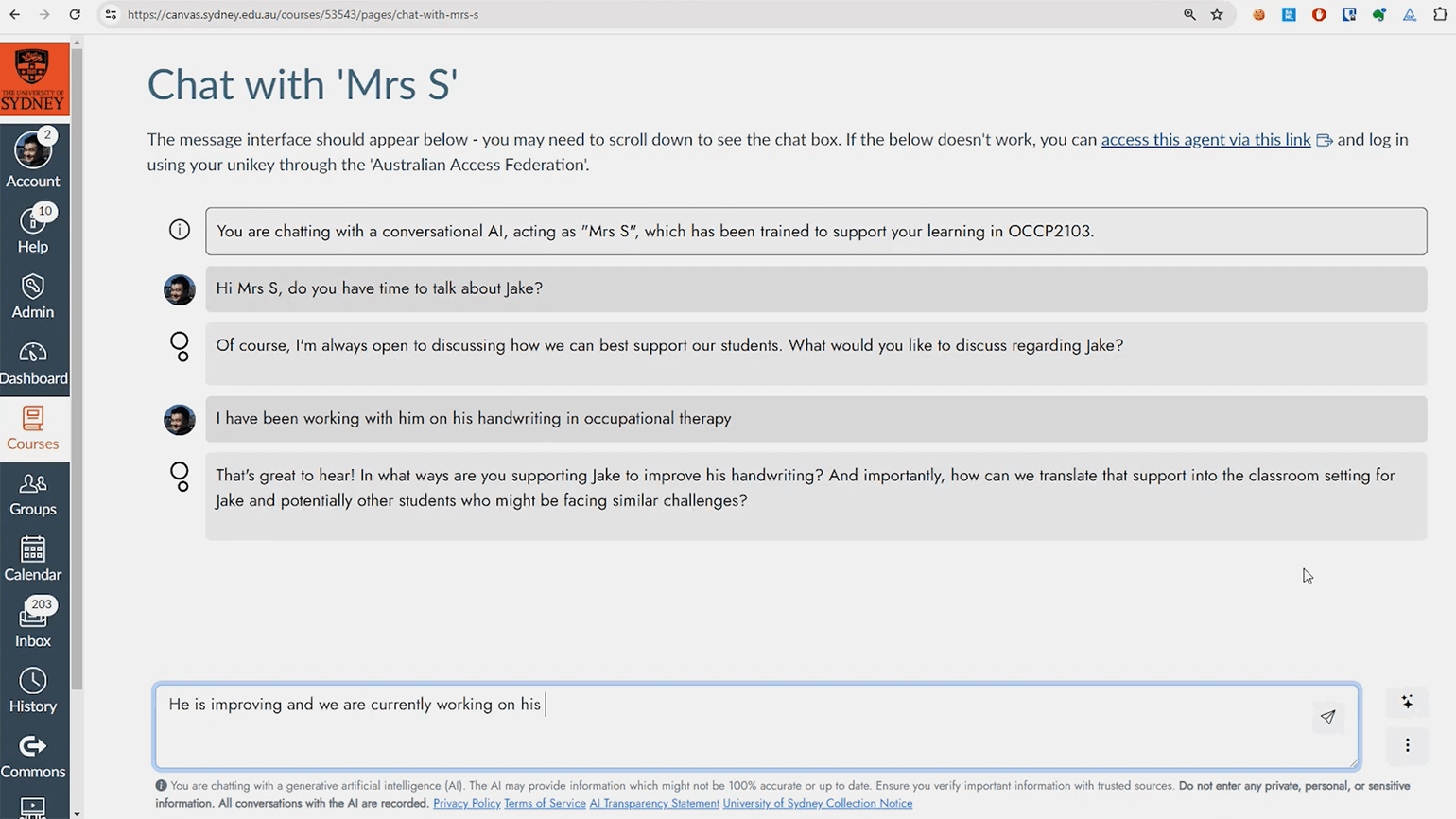

Как раз на этом сфокусировалась команда разработчиков и преподавателей из Университета Сиднея (Австралия), создав конструктор образовательных чат-ботов под названием Cogniti. Чтобы сделать в нём своего ГИИ-бота, не нужны навыки программирования. Преподаватель обучает его на конкретных проверенных материалах, загружаемых на платформу (это могут быть документы, веб-страницы, видеолекции). Также боту выдаются подробные инструкции, как он должен взаимодействовать со студентами. Спроектированный таким образом чат-бот настроен так, что он не станет писать эссе за учащегося, но, например, поможет сформулировать тему и даст обратную связь по структуре.

В Cogniti можно спроектировать и персонажа. Так, преподавательницы из Университета Сиднея создали для своего курса по эрготерапии виртуальную учительницу «Миссис С», в классе у которой есть мальчик, испытывающий трудности с письмом от руки. Задача студента — предложить «Миссис С» рекомендации, которые помогут ученику улучшить почерк, а та просит понятно объяснить и обосновать эти рекомендации, и оценивает, можно ли реализовать их в обычном классе.

Кроме того, преподавателю доступны данные о том, с какими запросами студенты обращаются к чат-боту и как тот на них отвечает. Это позволяет при необходимости скорректировать инструкции бота, добавить дополнительные материалы, на которых будет основана выдача, или на занятии подробнее разобрать тему, которая вызывает у студентов больше всего вопросов.

«Умный кампус» Гонконгского политехнического университета

Омниканальность в обучении, или омни-обучение, — актуальная тенденция, пришедшая в образование из маркетинга. Она подразумевает, что учащийся бесшовно взаимодействует с учебными материалами через любые удобные ему каналы и может получать образовательный опыт в любое время и в любом месте. Такую интеграцию обеспечивает развитая цифровая инфраструктура, состоящая из взаимосвязанных инструментов.

Именно по такому принципу устроено обучение в Гонконгском политехническом университете (PolyU), где междисциплинарная команда, состоящая из преподавателей и научных сотрудников вуза, разработала проект Smart Campus («Умный кампус»).

Чтобы получить доступ к образовательным ресурсам, студенту не нужно даже заходить в вузовскую СДО (LMS) — основной учебной платформой стало приложение WhatsApp. В него встроен виртуальный ассистент — чат-бот TIMS, работающий на основе ГИИ, который обучается на информации с сайта университета, в том числе на конспектах и видеозаписях лекций. В любое время дня и ночи бот готов помочь студенту: уточнить расписание, поделиться новостями кафедры, разъяснить домашнее задание или непонятный вопрос с прошедшего занятия. Кроме того, он умеет превращать материалы лекций в научно-популярные подкасты, переводя их с академического языка на «простой человеческий». Если же возможностей бота окажется недостаточно, он соединит студента с преподавателем в чате.

В рамках проекта «Умный кампус» в вузе также разработали систему AIReAS — ИИ-инструмент для оценки письменных работ и составления персонализированного фидбэка, действующий на основе академических рубрик. Преподаватель задаёт чёткие критерии и описывает уровни их достижения, после чего AIReAS проверяет, насколько результат соответствует этим критериям, и формулирует для студента конструктивную обратную связь, подчёркивая сильные и слабые стороны работы.

Кроме того, в университете расширили область применения RFID-меток — это чипы, передающие радиосигнал, которые встраиваются в карточки или бейджи и часто используются в школах для идентификации учеников и контроля посещаемости. «Умный кампус» же включает такие метки в инфраструктуру омни-обучения. Например, студент начал что-то проектировать на компьютере, но решил, что ему нужна 3D-визуализация проекта в расширенной реальности. Когда он зайдёт в специальное помещение для XR-занятий, система прочитает RFID-метку студента и загрузит данные с его аккаунта, так что он сможет продолжить работу с того же места, на котором остановился.

Merlyn

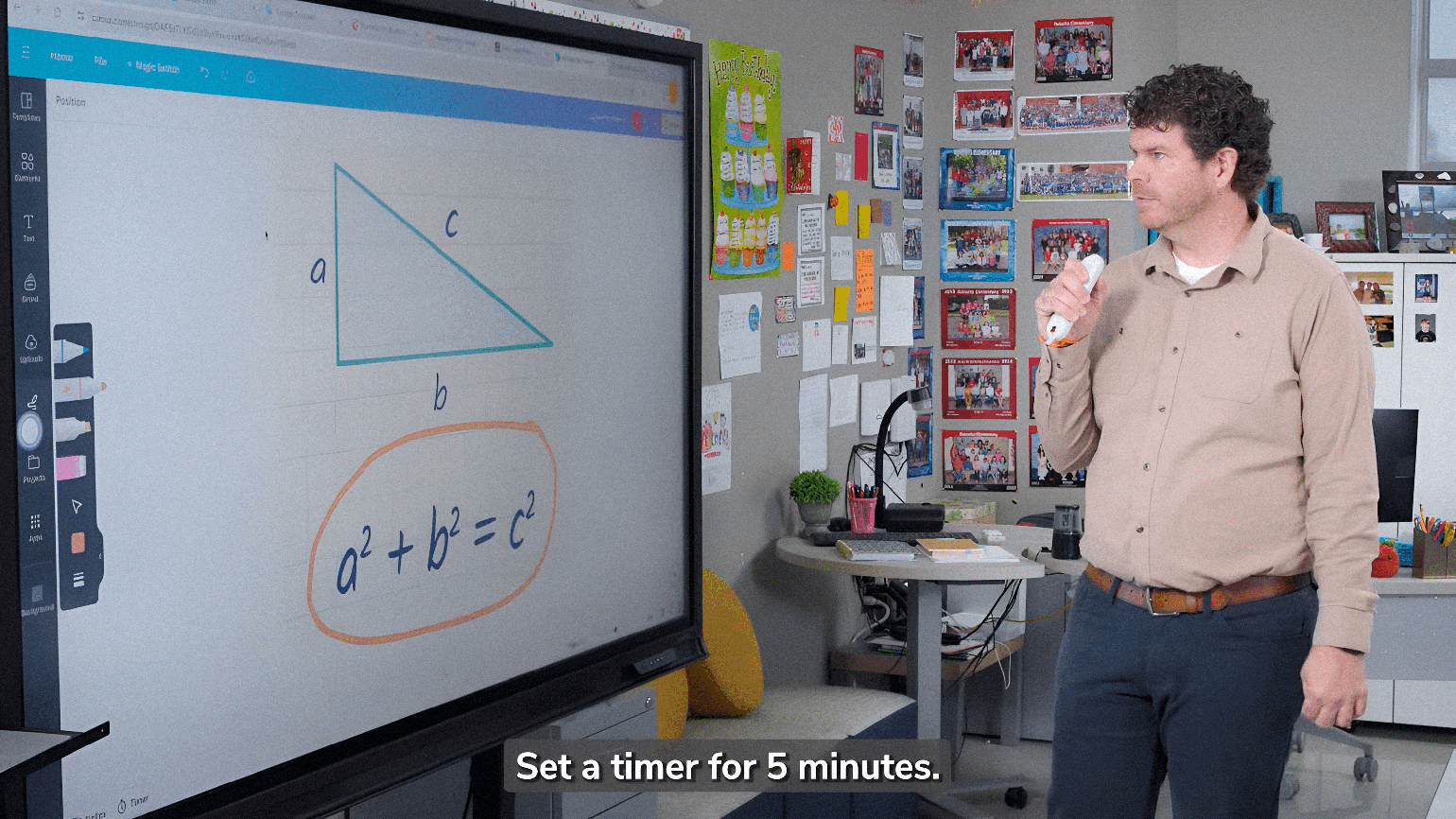

Это ещё один виртуальный ассистент, работающий на основе ГИИ. От многочисленных аналогов он отличается тем, что его спроектировали специально для решения задач, с которыми школьные учителя сталкиваются на уроках. А ещё у него голосовое управление.

Помощника, который интегрируется с сервисами Google и Microsoft, разработала американская IT-компания Merlyn Mind. Для его использования нужно вставить в компьютер USB-ресивер, который принимает сигнал от пульта для голосового ввода, и установить в браузер Chrome специальное расширение. После этого учитель может вывести изображение с компьютера на смарт-доску и начинать урок.

Merlyn понимает команды на естественном языке и по запросу сделает скриншот экрана, установит таймер, откроет презентацию из «облака» или веб-страницу, запустит видео, отправит задание ученикам в Google Classroom. Подобными организационными задачами его функции не ограничиваются: помощник сам отыщет нужную иллюстрацию или схему, чтобы визуализировать материал, даст ответ на вопрос или сгенерирует вопросы ученикам для проверки понимания. Помимо проведения уроков, Merlyn готов ассистировать и в их подготовке — в составлении плана занятия или рубрик для оценки заданий и письменных работ.

Особое внимание разработчики уделили безопасности и этичности использования Merlyn. Нейросеть обучается на проверенных образовательных материалах, что снижает вероятность «галлюцинаций», а главное — всегда приводит ссылки на источники информации и не генерирует ничего такого, что было бы неуместно в классе.

Читайте также:

- На премии Edtechs Awards назвали лучшие российские EdTech‑компании 2024 года

- Расцвет ИИ-помощников и персонального обучения: эксперты дали прогнозы на 2025 год

- 9 EdTech-разработок, которые «зародились» в российских вузах

- 6 EdTech-разработок на базе ИИ, которые упрощают жизнь преподавателей

- Подведены итоги ещё одного международного конкурса EdTech-проектов