Три возраста Уильяма Тёрнера

Жизнь и искусство британского художника, который не знал, что такое границы.

Любителям искусства хорошо знакомо имя Уильяма Тёрнера, но его известность среди широкого круга зрителей значительно уступает славе многих других художников, предтечей которых он был. Тёрнер творил в наполеоновскую эпоху и всю первую половину XIX века, задолго до модернистских гроз, но уже тогда смог увидеть дорогу к тому, что позже станет импрессионизмом, а в паре эскизов даже нащупал зыбкие контуры абстракционизма.

Работы этого художника до сих пор способны произвести мощный преображающий эффект. Например, автор этой статьи решил стать искусствоведом именно благодаря знакомству с поздними картинами Тёрнера. И не пожалел об этом.

Давайте же отправимся в путешествие с этой загадочной фигурой замкнутого гения и попробуем раскрыть хотя бы часть его секретов.

Изображение: Tate Britain / Turner Collection

Вундеркинд

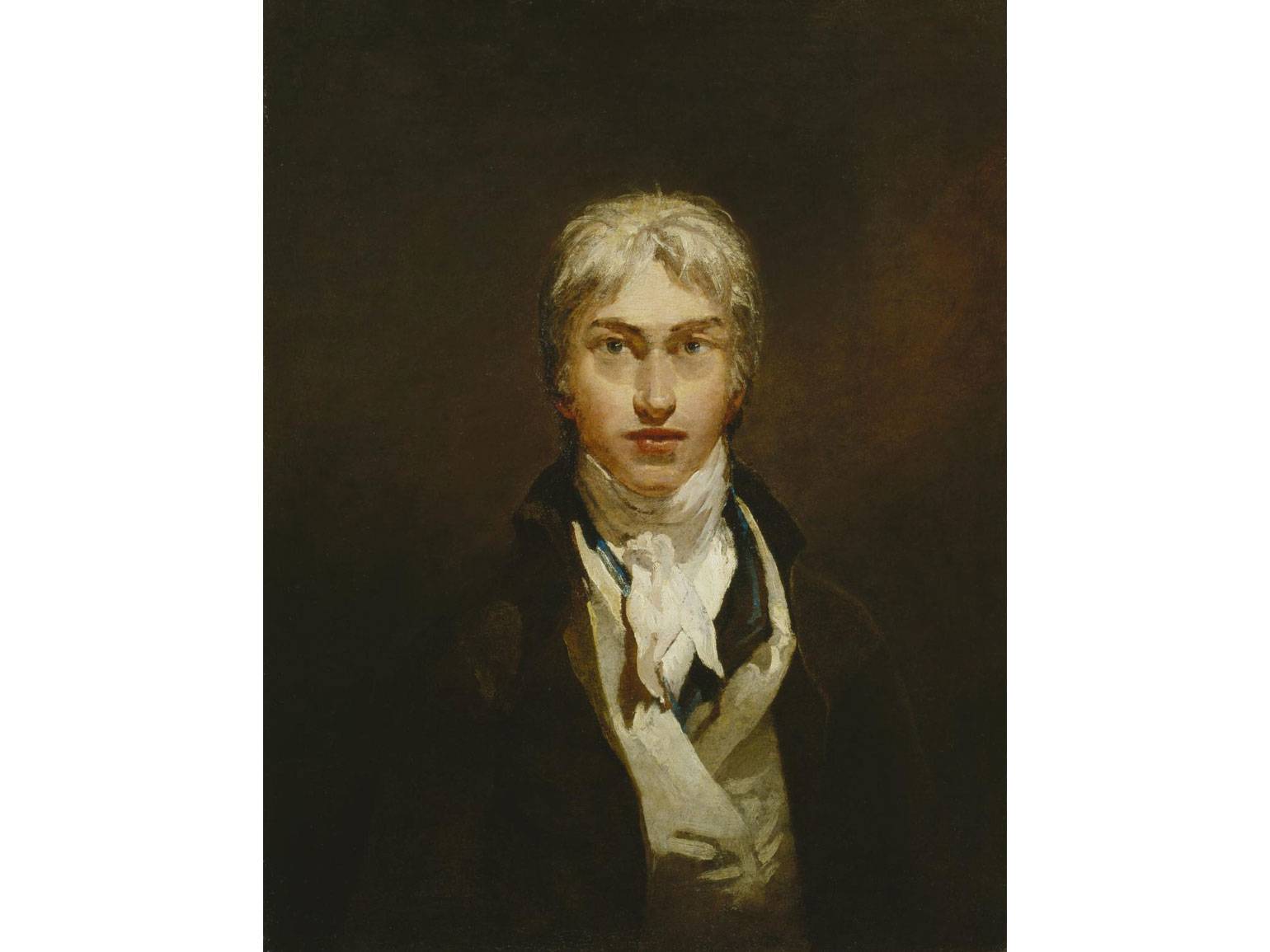

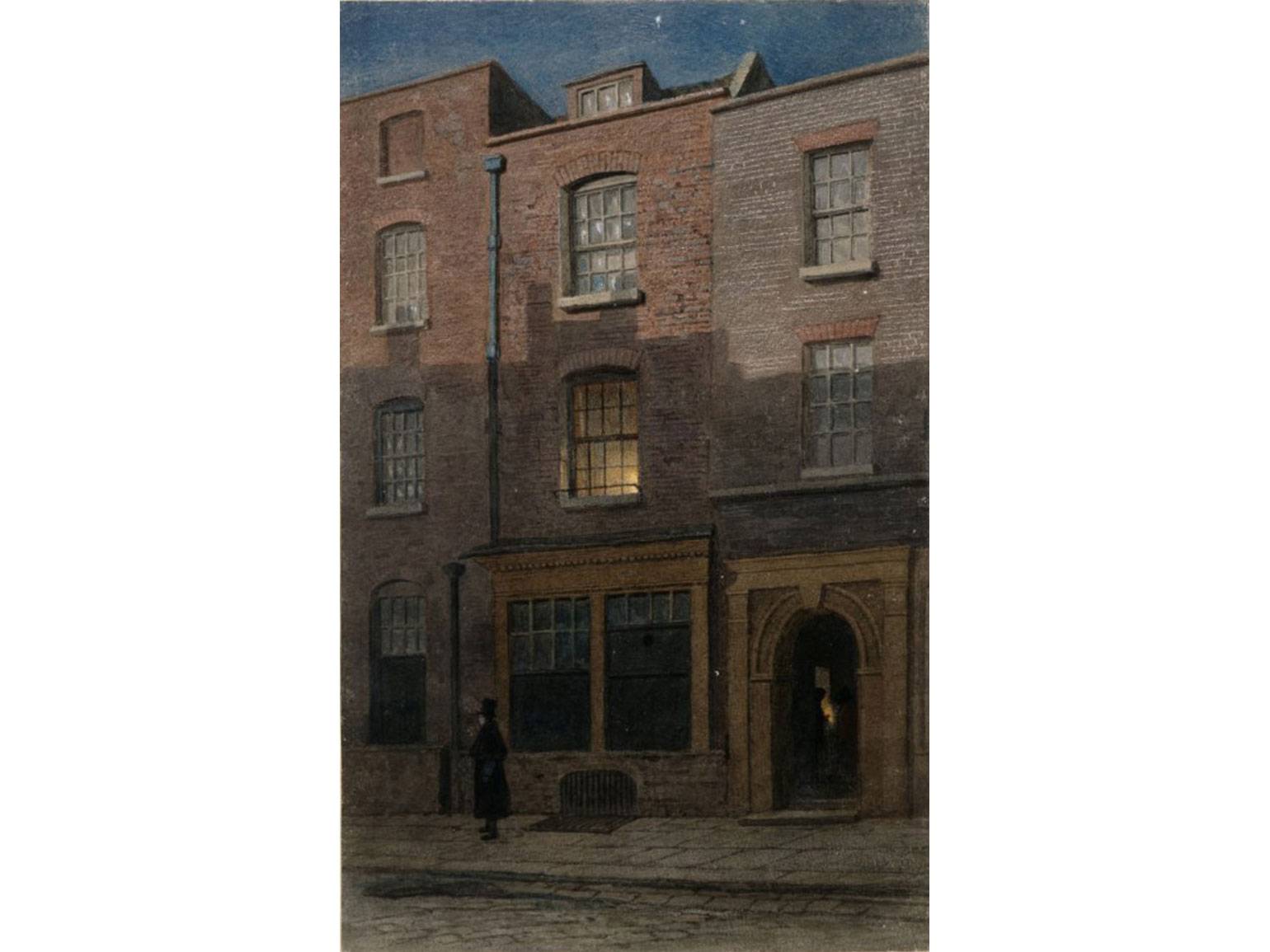

Джо́зеф Мэллорд Уильям Тёрнер родился 23 апреля 1775 года в Лондоне по адресу Мейден-Лейн, 21. Его отец, тоже Уильям Тёрнер, был парикмахером и изготовителем париков, а мать — в девичестве Мэри Маршалл — происходила из семьи состоятельных столичных мясников и лавочников.

Детство художника было обеспеченным, но не безоблачным: его младшая сестра умерла, когда Уильяму было всего восемь, а мать страдала от психического недуга, из-за чего с 1785 года юный Уильям редко жил дома — чаще его отправляли гостить у родственников в Брентфорде, Маргейте и Саннингвеле.

Изображение: The Trustees of the British Museum

Отец поощрял в Уильяме рано открывшийся талант к рисованию и даже выставлял его работы в своей лавке. В 14 лет, в 1789 году, Тёрнер поступил в Школу Королевской академии художеств и параллельно начал работать у архитекторов и у близких к ним художников.

В это время его наставником становится блестящий архитектурный рисовальщик Томас Молтон, которого Тёрнер будет называть «своим настоящим учителем». Если сравнить их работы, то можно заметить одинаковый подход в выстраивании перспективы, которое преподаватель передал своему одарённому и благодарному подопечному.

Изображение: Tate Britain

В 1794 году 19-летний Тёрнер заводит полезное знакомство с художником, учёным, меценатом и коллекционером Томасом Монро, который позволяет юноше копировать картины из своей объёмной коллекции. Впоследствии Монро станет лечащим врачом матери Тёрнера, когда та окажется пациенткой Бетлемской больницы.

Первую половину девяностых годов XVIII века молодой Тёрнер упорно трудится: выезжает на натурные зарисовки, топографирует местности в сериях акварельных работ, расписывает декорации для лондонских театров и пробует выставляться в Королевской академии.

К середине десятилетия эти труды начинают давать плоды: его топографические рисунки начинают печатать в виде гравюр в журналах, появляются первые богатые меценаты, а образованная публика даёт художнику лестное прозвище «Принц скал» за умелое изображение островного ландшафта.

В это время Тёрнер вырабатывает и свою творческую манеру, и сезонный рабочий распорядок — летом он путешествует по стране и рисует только с натуры на свежем воздухе, а зимой обрабатывает эскизы в мастерской. Дисциплина и растущая известность в конце концов приводят его к масляной живописи — в 1796 году он пишет картину «Рыбаки в море».

Изображение: Tate Britain

У Тёрнера появляются первые богатые заказчики. Для готического дворца лорда Бэкфорда он пишет картину «Пятая казнь египетская», а для герцога Бриджуотера — «Голландские рыболовные лодки во время шторма» (в пару к полотну «Восстающее море» кисти Виллема ван де Вельде Младшего из коллекции герцога).

Изображение: художественный музей Индианаполиса

Изображение: Лондонская национальная галерея

К 1802 году, в 27 лет, Тёрнер становится академиком, его по праву считают вундеркиндом. Заказы идут, поэтому он переезжает в престижное жильё с собственным садом. Успех не кружит художнику голову: Тёрнер разговаривает с заметным акцентом представителей низших слоёв общества — кокни — и даже не пытается это скрыть. В отличие от многих коллег его социального слоя, выбившихся в люди, он не считает нужным напускать на себя аристократический лоск, а наоборот, эксцентрично подчёркивает своё невысокое происхождение.

В лучах славы и в скромной одежде в 1802 году он отправляется во Францию, пользуясь недолгим Амьенским миром с Наполеоном.

Молодой гений

Поездку Тёрнера оплатил консорциум аристократов — вложиться в его художественное образование хотели многие. Молодой академик большую часть 1802 года провёл за изучением работ классических мастеров в Лувре, а также в путешествиях по Швейцарским Альпам. Когда же вернулся в Англию, то открыл рядом со своим домом небольшую персональную галерею, где мог одновременно выставлять до 30 работ.

Это решение только упрочило его статус и финансовое положение — благодаря собственной галерее у Тёрнера появились преданные поклонники, например богатый землевладелец Уолтер Фокс и лорд Эгремонт. Они не только в течение десятилетий покупали работы художника, но и предложили ему свою высокую дружбу. Тёрнер стал регулярно проводить время в их загородных владениях, которые с большим удовольствием рисовал. Эти пейзажи дают ясное представление о том, что мастер попал в высшие круги общества.

Изображение: Yale Center for British Art

Признание и богатство дают Тёрнеру ещё больше свободы, и на этой волне он разрабатывает новую технику письма — берёт чистые краски с палитры и смешивает их уже на холсте. Такая специфическая работа с материалами позволила ему создавать более плоскостные, но эффектные виды неба, которые кажутся динамичными даже на спокойном пейзаже.

Изображение: Tate Britain / National Trust

К 1808 году успех и доминирование Тёрнера в мире искусства (а также регулярные колкости и грубость в адрес коллег) закономерно приводят к появлению яростных противников его творчества. Самым непримиримым и активным из них был сэр Джордж Бомонт, модный властитель умов.

В литературной критике Бомонт показывал себя крайне прогрессивным человеком — он был одним из первых ценителей новаторской поэзии Вордсворта, — но в живописи оказался дремучим консерватором. Бомонт и критики из его лагеря уничижительно называли Тёрнера «белым художником» за то, что он использует слишком яркие краски, тем самым уничтожая классическую глубину британской живописи.

Тёрнер болезненно воспринимал непрекращающуюся критику, дневники того времени показывают несвойственную ему жалость к себе. Но длится это недолго. Художник берёт ситуацию в свои руки и больше не приближается к галереям и собраниям, где любят появляться Бомонт и его свита. Постепенно страсти стихают, и появляются поводы для радости — в 1811 году мастер начинает преподавать в Академии как профессор перспективы.

Изображение: Tate Britain

Правда, современники писали, что Тёрнер довольно странный педагог — они отмечали его «неудачную манеру изложения», но хвалили за широкий энциклопедический подход к перспективе. Студенты упоминали, что художник демонстрировал огромное количество первоклассного наглядного материала, в том числе сделанного им лично, как, например, набросок аудитории, в которой он читал лекции. Тёрнер вёл занятия до 1827 года, а в должности профессора перспективы пробыл до 1837 года.

Пожилой новатор

Возможно, Тёрнер не так ярко сияет в популярной культуре, так как в его зрелой жизни не было ни драматичных переломов, ни выдающихся исторических эпизодов, которые интересно пересказывать в разговорах, романах или кино. Его мать тихо умерла в психиатрической лечебнице ещё в 1804 году, после её смерти Тёрнер пригласил отца жить к себе. Уильям-старший готовил Уильяму-младшему еду и немного занимался хозяйством. Так они спокойно прожили вместе до смерти отца в 1829 году.

Тёрнер так и не женился, но известно как минимум о двух женщинах, с которыми он был близок. Вдова популярного музыканта Сара Денби часто гостила у художника в 1800-е годы, тогда же у неё появились дочери Эвелина и Джорджиана, которых мастер иногда помещал в пейзажи. Правда, некоторые исследователи считают, что Сара была в отношениях с Уильямом-старшим, а не младшим, поэтому девочки могут быть как дочерьми живописца, так и его сводными сестрами. Достоверно известно только о второй любви Тёрнера — миссис Бут — тоже вдове, с которой он прожил с 1830-х годов и до конца своей жизни.

После наполеоновских войн жизненная рутина Тёрнера меняется лишь благодаря расширению географии его путешествий. В 1817 году он посетил Голландию, Бельгию и Рейнскую область — результатом стала мрачная и современная картина «Поле Ватерлоо», на которой Тёрнер показывает реальную картину войны с жертвами знаменитого сражения. Художник делает шаг в сторону реализма, убирая патриотический пафос, чтобы передать общечеловеческий трагизм.

Изображение: Лондонская национальная галерея

«Поле Ватерлоо» сильно контрастировала с другими полотнами того времени, в которых Тёрнер начинает входить в фазу позднего творчества. Картины «Дидона, основательница Карфагена» и «Падение Карфагенской империи» иначе выражают судьбу Наполеона — через исторические аллегории. Именно в этих двух тематически более консервативных картинах можно заметить мощный стилистический перелом, который происходит в искусстве Тёрнера.

Изображение: Лондонская национальная галерея

В «Дидоне» композиция выстроена до привычного правильно — передний план хоть и делится пополам рекой, но строго симметричен, а задний план кажется предельно ровным благодаря обрамляющей архитектуре и особенно мосту, который создаёт чёткий переход в пространстве.

Изображение: Tate Britain

В «Падении Карфагенской империи», казалось бы, похожей на предыдущую работу, правила игры меняются кардинально. Тёрнер изгибает пространство: лестница, круговой причал, наклон колонн и стен, а также воронка закатных облаков — всё создаёт ощущение закрученного движения, хотя сцена почти статична.

Эти картины показывают поэтапную и нелинейную эволюцию нового стиля: мощная динамика пространства вместе с интересом к современности формируют особенную черту зрелого Тёрнера — консерватизм в жанровых предпочтениях и новаторство в сюжете и технике.

Художник почти находит новый язык, но останавливается прямо перед воротами радикально иного искусства. Все 1820-е годы он будет много заниматься серийными акварелями, в надежде составить сборники с точными изображениями главных европейских рек. Целиком проект реализован не был, но Тёрнеру удалось издать три тома гравюр с Луарой и Сеной, которые позже выходили под названием «Реки Франции».

Параллельно Тёрнер пробовал себя как иллюстратор — оформлял произведения своего друга Вальтера Скотта, иллюстрировал Байрона, Мильтона и Библию — чаще всего в виде виньеток, которые вскоре стали ассоциироваться у современников преимущественно с Тёрнером.

Но постепенно тихая и размеренная жизнь всё же начинает наносить удары, которые заставляют художника задуматься о конечности жизни и наследии. В 1925-м умирает близкий друг Тёрнера — Уолтер Фокс. В 1829 году — отец. В 1837 году — лорд Эгремонт. Сильно разнесённые во времени, эти события тем не менее ранят замкнутого Тёрнера и усиливают его одиночество. К концу 1820-х художник перестаёт продавать новые картины, иногда выкупает старые, формирует завещание и ещё внимательнее всматривается в происходящее вокруг него.

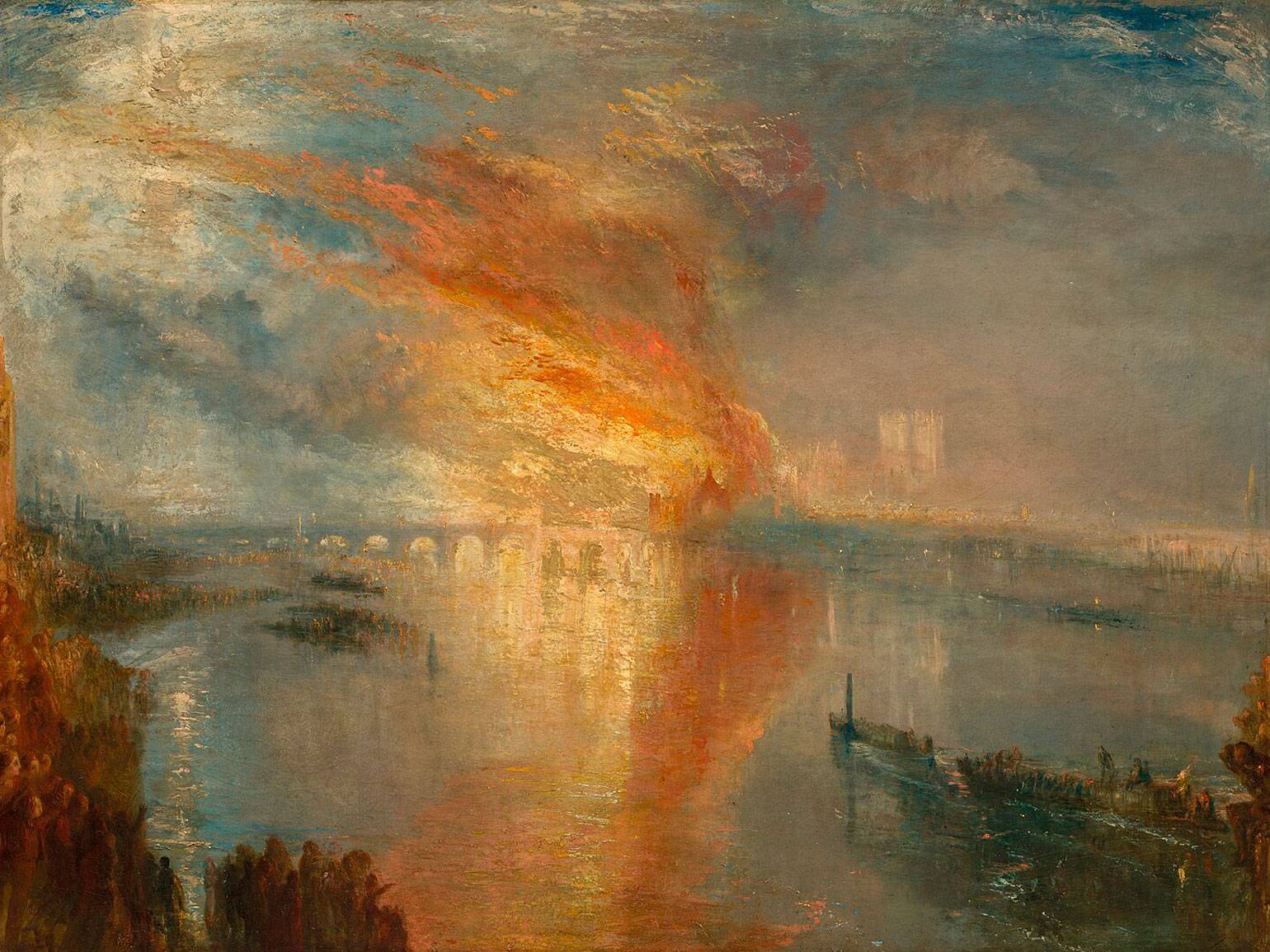

В 1834 год в здании Британского парламента случился пожар. Тёрнер видел его своими глазами и успел сделать множество зарисовок, которые потом стали двумя мощными полотнами.

Изображение: Художественный музей Кливленда

В первой картине мы видим уже знакомый вихрь в центре композиции, но в этот раз это буквально огненный столб, который постепенно сливается с небом. Всё остальное пространство словно завалено и скручено так, чтобы глаз сразу обратил внимание на главное. Относительная мимолётность и жгучая подвижность пожара дали Тёрнеру свободу не зацикливаться на мелких деталях, а передать мощное впечатление от стихии.

Изображение: Художественный музей Филадельфии

На втором полотне Тёрнер даже отказывается от любимой им реалистичной перспективы — Вестминстерский мост никак не может быть настолько массивнее столь маленького парламента.

Эта намеренная «незавершённость» полотен и отход от незыблемых правил привели к новой волне критики в адрес художника. Однако в этот раз на стороне Тёрнера оказалась прогрессивная молодёжь — 17-летний Джон Рёскин, в будущем влиятельный британский критик и искусствовед, с энтузиазмом защищал художника в печати. Рёскин стал знаменосцем нового поколения поклонников Тёрнера — обычно профессионалов, представителей среднего класса или недавно разбогатевших людей, — которые ценили его искусство за современность. И мастер их не разочаровал.

В тридцатые и сороковые годы XIX века художник первым понял, что современность, индустриализация и технический прогресс — достойные сюжеты для живописи. В 1839 году Тёрнер превратил сцену с буксируемым по Темзе на разборку старым военным кораблём «Отважный» в элегию ушедшей эпохе парусов. Маленький, но куда более мощный пароход тянет за собой величественный парусник, который больше никогда не выйдет в море.

Изображение: Лондонская национальная галерея

Рождение современного мира Тёрнер точно передаёт в полотне «Дождь, пар и скорость». Из сегодняшнего дня название кажется незамысловатым, но в действительности оно не менее революционно, чем изображение. Тёрнер делает главными героями картины не конкретные объекты, а движение ливня, серость пара и даже саму скорость. Задолго до Маринетти и футуристов, Тёрнер находит способ изобразить главный элемент современной жизни — её нечеловеческие скорости.

Изображение: Лондонская национальная галерея

Открытая ранее техника приходится в этой картине кстати: затуманенная перспектива, нарушенное соотношение масс, общая незаконченность и особая фактурность мазков — тема и техника соединились в одно.

Одного этого полотна уже было бы достаточно для столь зрелого мастера, как Тёрнер, но в свой семидесятилетний юбилей, в 1845 году, он движется дальше и пишет картину «Замок Норхэм, восход солнца». Реальность под лучами палящего солнца настолько видоизменяется, что зритель едва может различить фигуры животных и голубых скал. Живопись всё ещё фигуративная, но всего в шаге от того, чтобы стать чистой абстракцией.

Изображение: Tate Britain

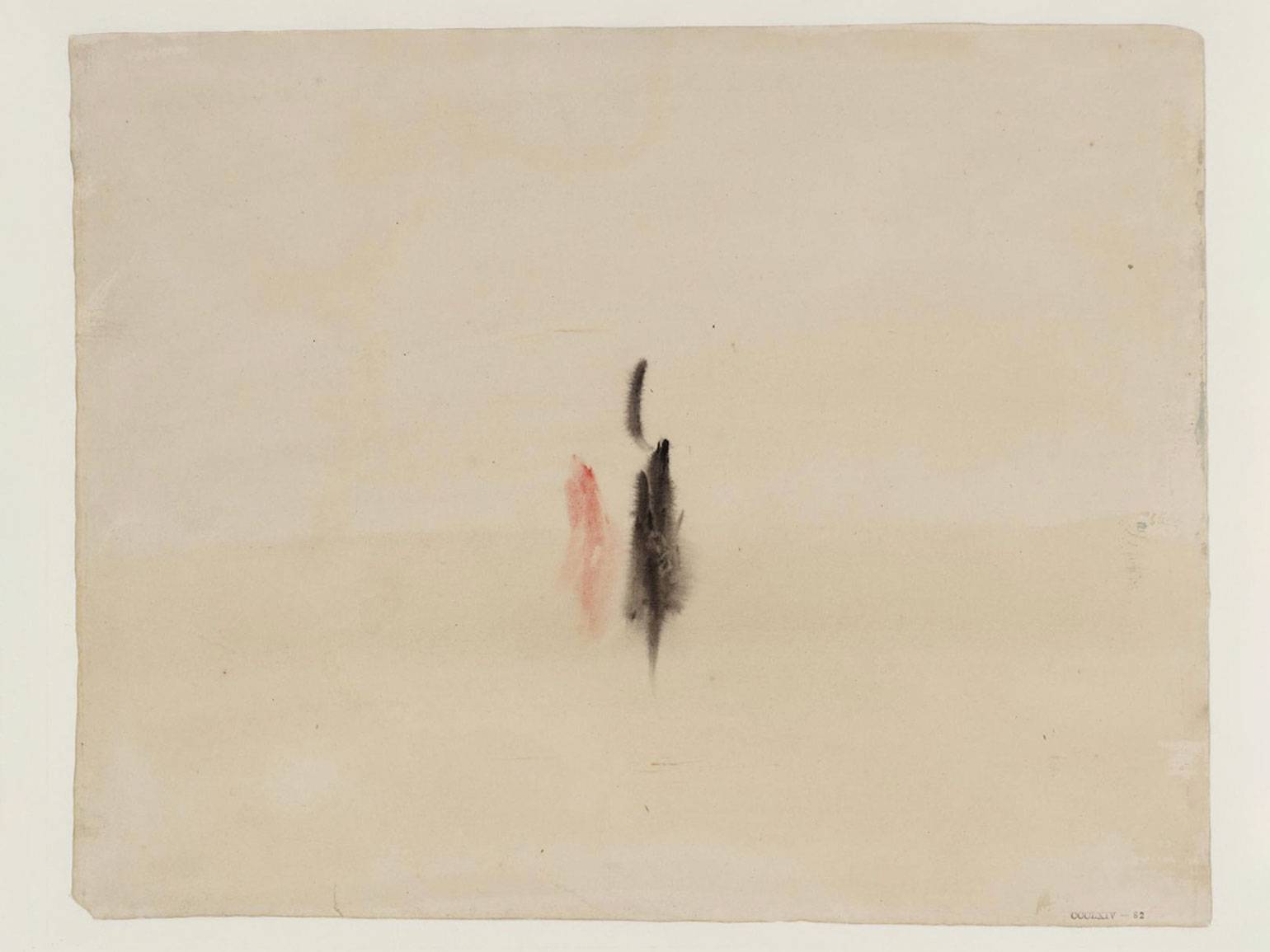

Но это в масляной живописи. В графике Тёрнер этот шаг сделал — его малоизвестный эскиз «Лодки в море» без точной датировки тому доказательство. Конечно, курьёзный для своего времени, чтобы в самом деле быть абстракцией, эскиз, вероятнее всего, — лишь рано заброшенный набросок, но в рамках всего творчества Тёрнера интересно пофантазировать о нём как об очередном раздвижении границ допустимого в искусстве.

Изображение: Tate Britain

Зимой 1849 года здоровье художника резко ухудшилось, а через два года, в 1851 году, он заразился холерой. Доктора записали, что он умер «без стона» 19 декабря в возрасте 76 лет. Тёрнер оставил после себя деньги на пышные похороны и пожелал быть захороненным в крипте Собора Святого Павла рядом с Рейнольдсом и Лоуренсом — «среди братьев по искусству».

Больше интересного про дизайн в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!