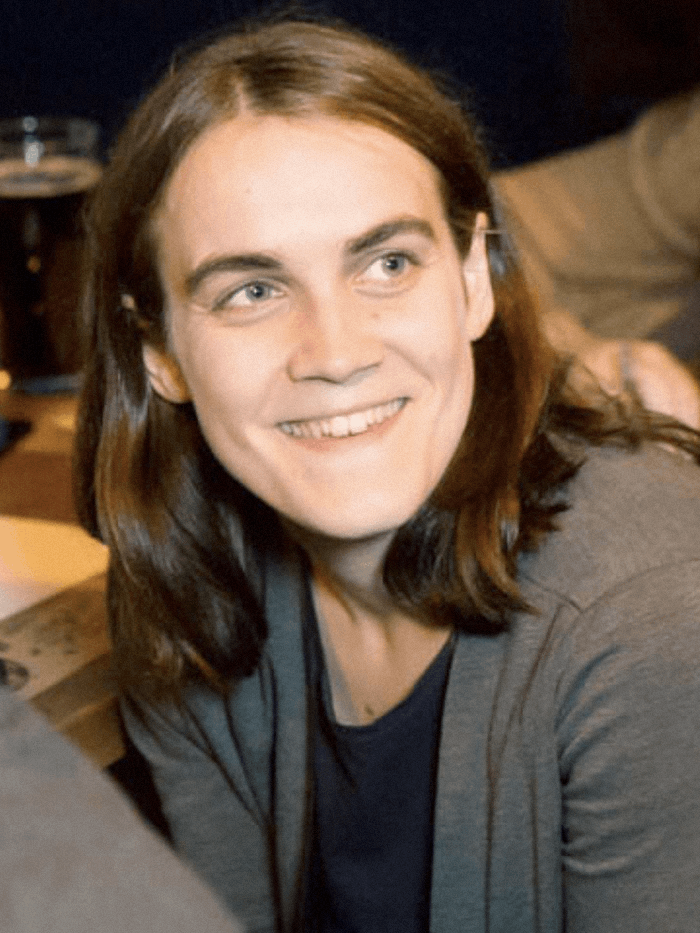

От цветника под окнами до городских проектов: как айтишница стала ландшафтным дизайнером

Пандемия вдохновила Юлию найти работу на свежем воздухе. Теперь она успешно обустраивает городские пространства и сады.

Юлия Степанова

Россия, Санкт-Петербург

Пройденные курсы

Достижения

Освоила ландшафтный дизайн, прошла отбор на конкурс городских проектов и нашла работу по специальности.

Юлия рассказала:

- какие нюансы ландшафтного дизайна можно изучить только на практике;

- какие есть особенности в сфере благоустройства общественных территорий;

- как опыт управленца в IT помогает ей вести городские проекты;

- какими качествами должен обладать ландшафтный дизайнер.

«Меня поразило, как улучшения в пространстве могут изменить атмосферу»: как вдохновиться на смену профессии

— Когда ты впервые заинтересовалась ландшафтным дизайном?

— Во время пандемии, когда все перешли на удалёнку. Как и у многих, у меня появилось много свободного времени, которое хотелось занять доступными активностями на свежем воздухе. Сначала я просто разбила под окнами небольшой цветник, чтобы скрасить будни и отвлечься.

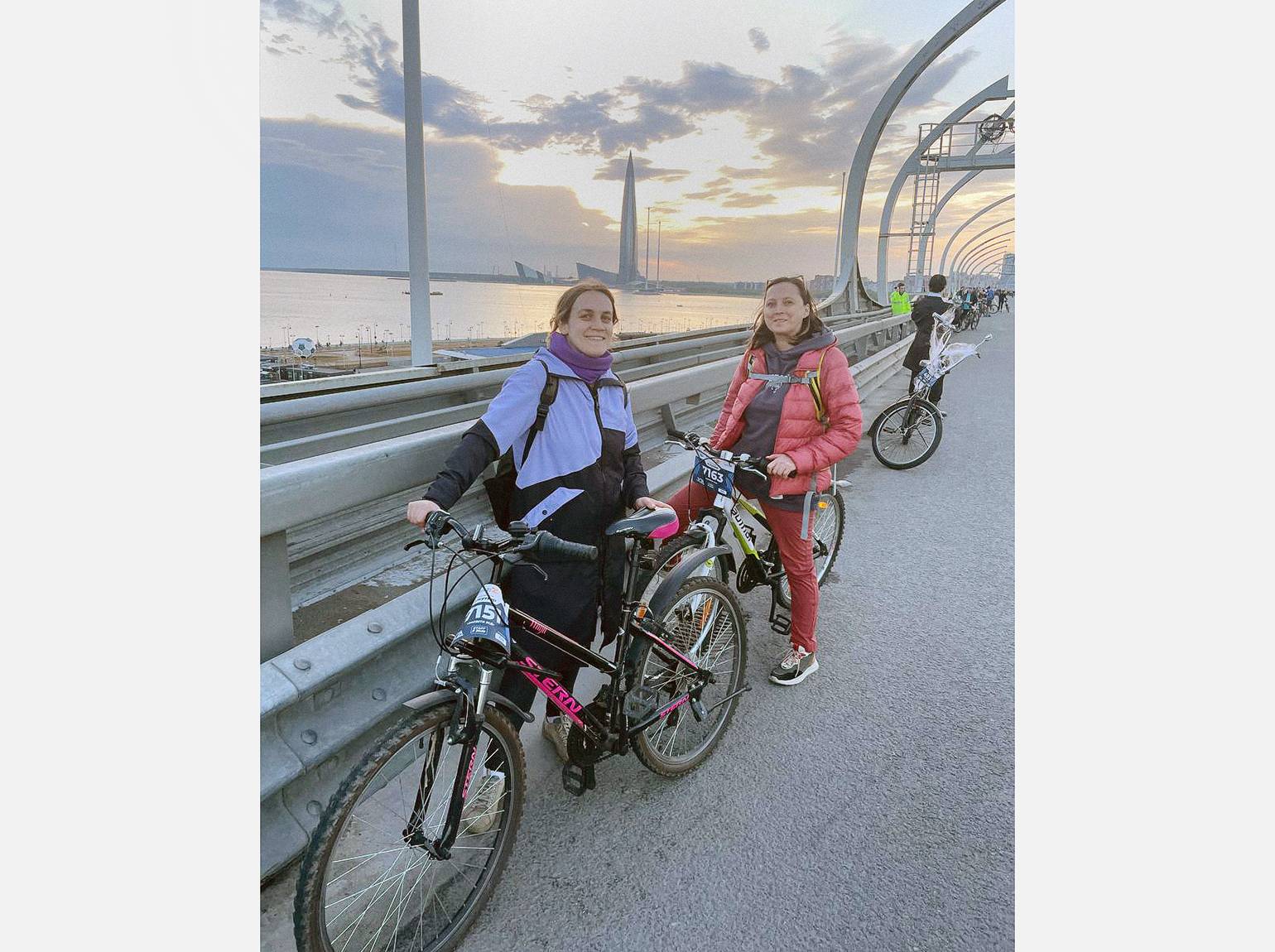

А потом, гуляя по району, я стала замечать, как сильно изменилась городская среда: появились красивые парки, обустроенные набережные, современные детские площадки. Это возымело свой эффект — на улицах стало больше людей. Меня поразило, как небольшие улучшения в городском пространстве могут изменить атмосферу вокруг. Это был первый импульс.

Сперва я просто изучала урбанистику и наблюдала за новыми городскими инициативами, но со временем появилось ощущение, что я и сама могла бы заниматься чем-то подобным. Тем более у меня на тот момент назрела личная причина. Я была IT-специалистом и всё время работала за компьютером, из-за чего начали болеть глаза и голова.

Я поняла, что пора что-то менять, чтобы не потерять здоровье. А что может быть лучше, чем работа на свежем воздухе? Так я и решилась освоить ландшафтный дизайн.

— Не было страшно осваивать прикладную профессию онлайн?

— Нисколько. Во-первых, обучение хорошо структурировано: ты сам выбираешь темп и учишься тогда, когда есть время и ресурс.

Во-вторых, когда делаешь практические задания, ты в любом случае отходишь от компьютера и начинаешь работать руками: чертить, рисовать, исследовать ландшафт на улице. Было довольно много домашних работ, которые позволяли мне отвлечься от экрана.

— Из IT в ландшафтный дизайн — довольно резкий переход. Были ли у тебя какие-то сомнения насчёт смены сферы деятельности?

— Поначалу было страшно. Всё-таки я почти десять лет проработала в IT, из которых шесть — в роли руководителя. Я отвыкла делать что-то руками и скорее организовывала процессы, чем выполняла задачи самостоятельно.

С другой стороны, именно из-за этого я безумно соскучилась по настоящей практике, по тому, чтобы не только планировать, но и реально что-то делать. Это желание оказалось сильнее страха.

— Что было для тебя самым сложным в начале обучения?

— Сложнее всего было освоить творческую составляющую. По образованию я инженер, поэтому мне легко даются чертежи и техническая информация. А в ландшафтном дизайне, помимо этого, нужен художественный и эмоциональный взгляд.

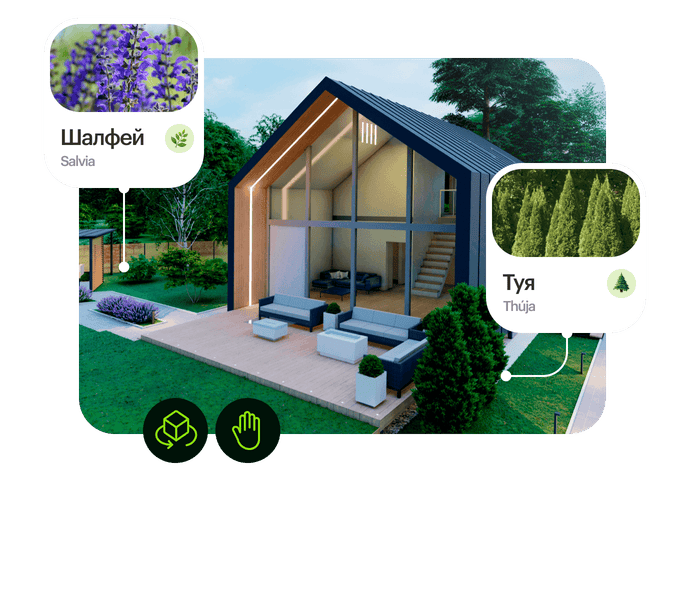

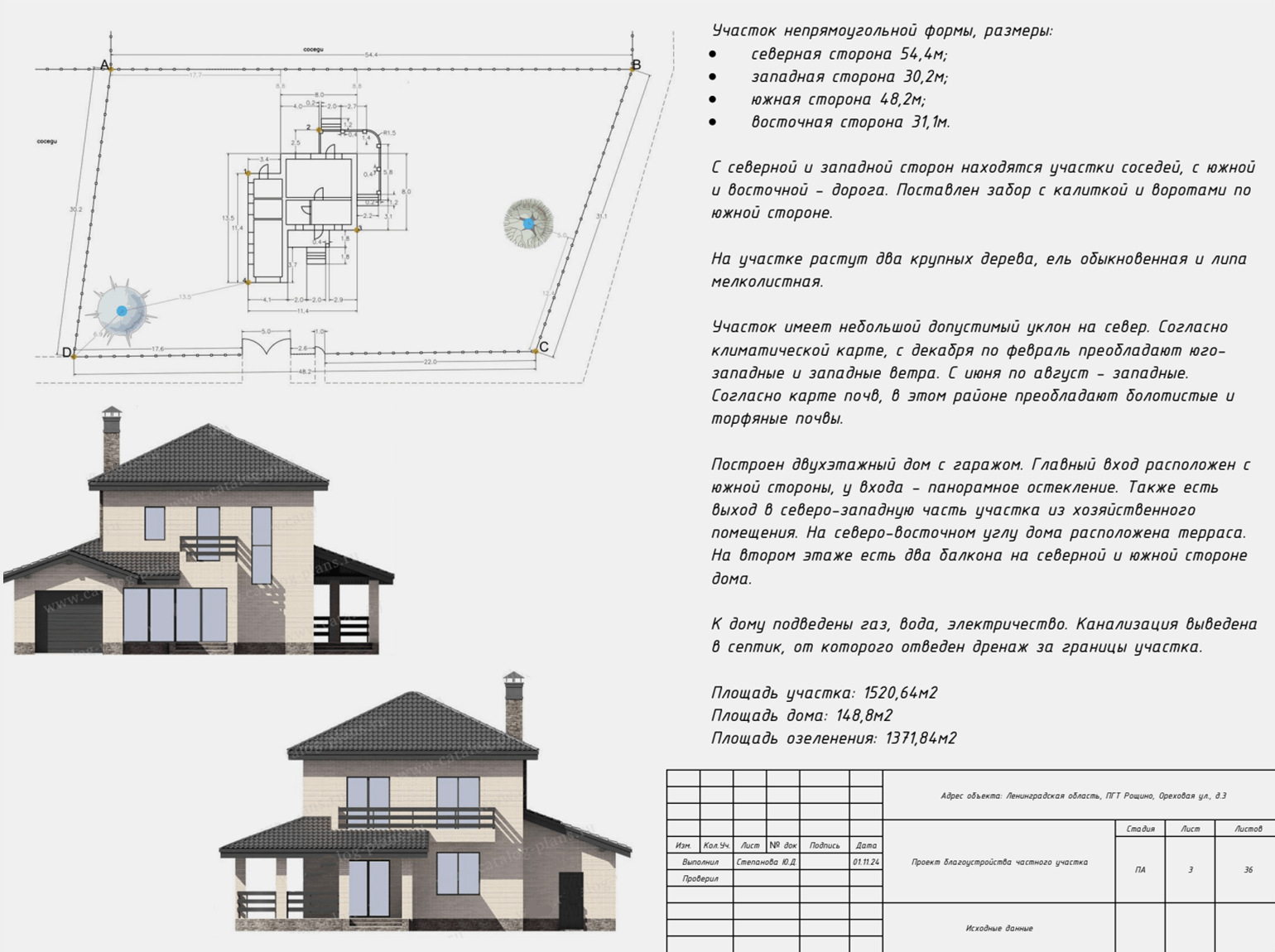

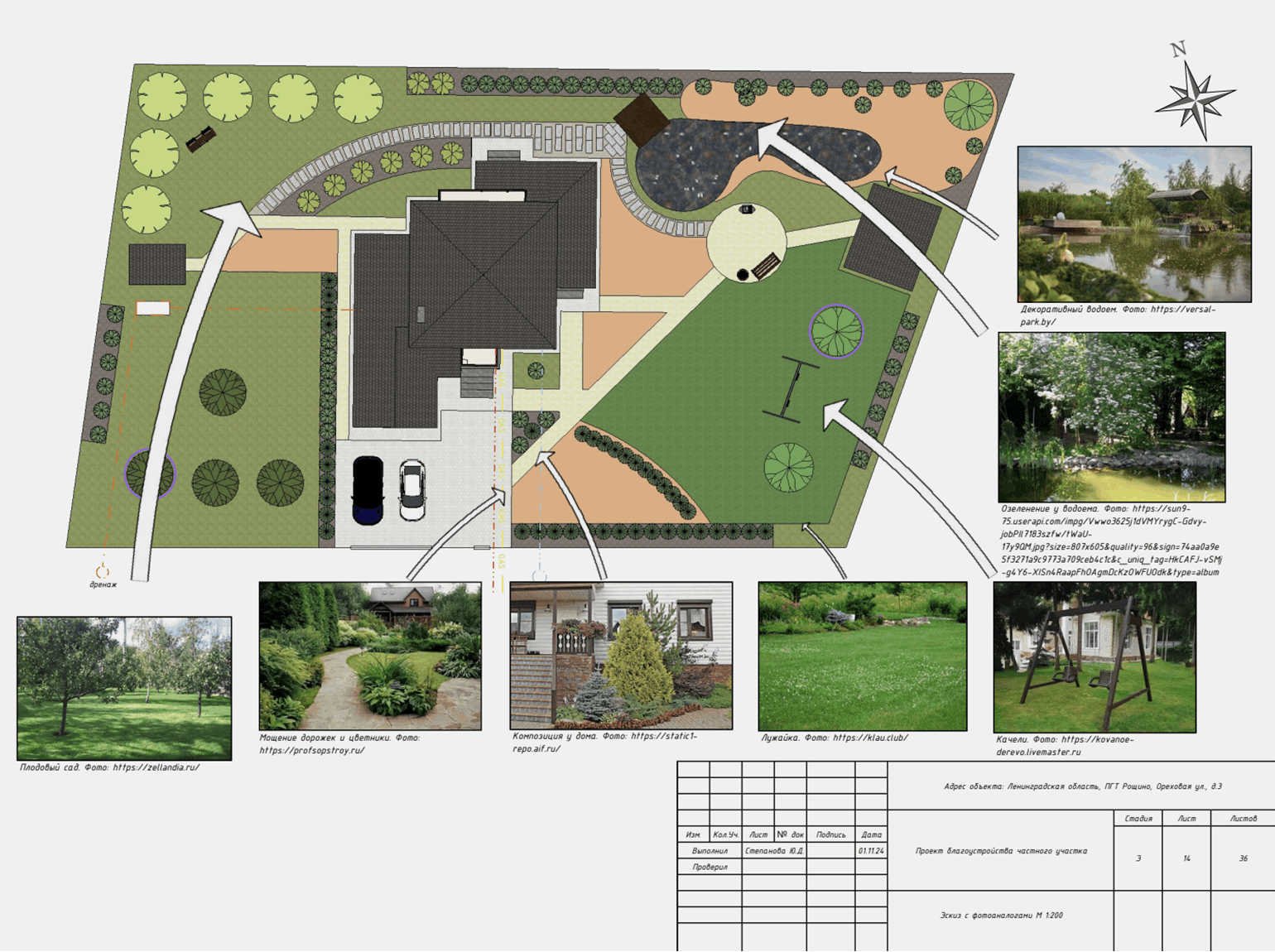

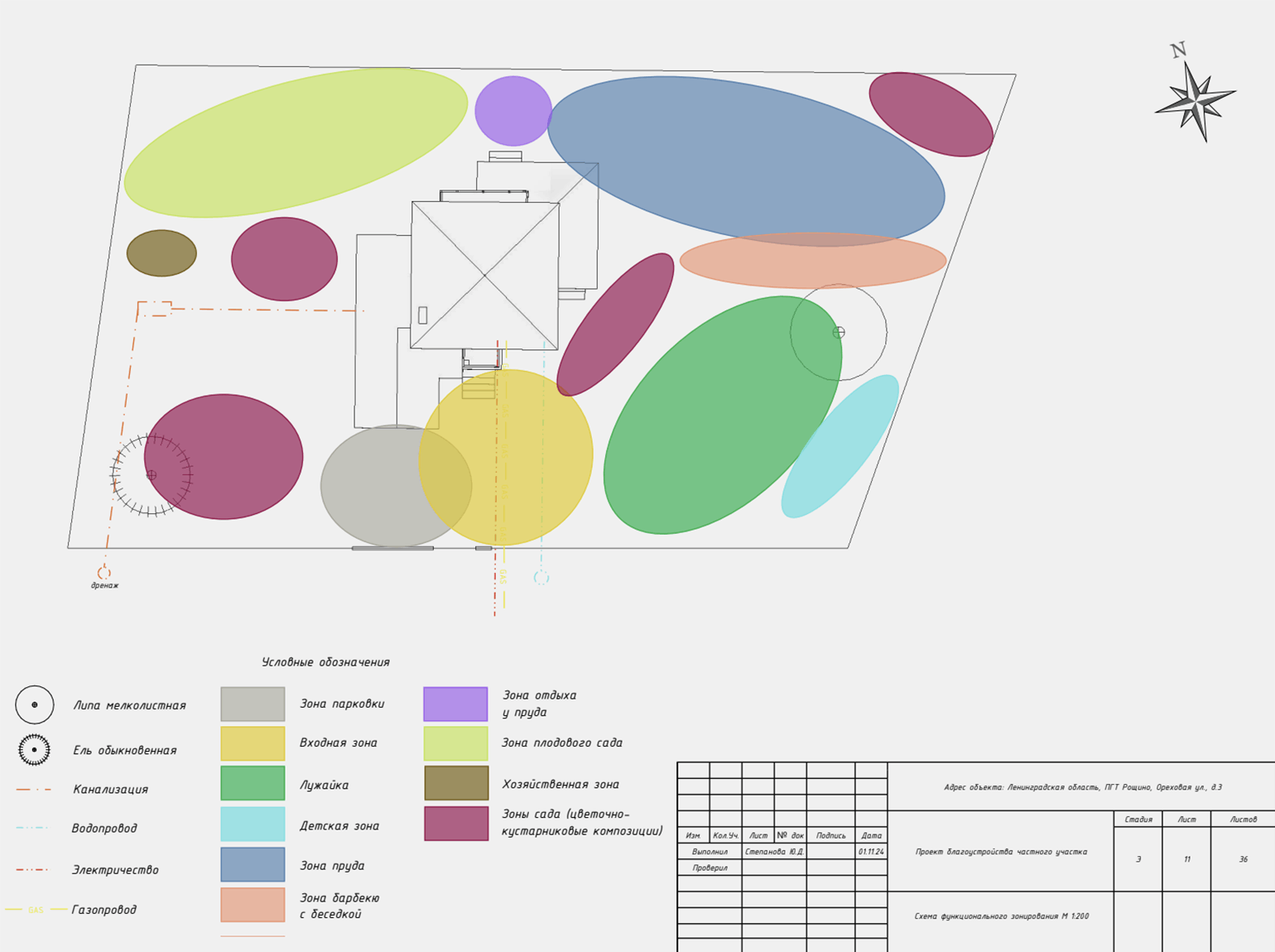

Изображение: личный архив Юлии Степановой

Пришлось отойти от привычного способа мыслить и научиться смотреть на работу иначе. Это было непросто, но мотивация двигаться дальше была сильнее трудностей.

«Ландшафтный дизайн — это не просто красиво оформить пространство»: о сложностях и первых шагах в профессии

— Тебе пришлось перестроиться на более креативный режим мышления. А с какими ещё неожиданностями в новой профессии ты столкнулась?

— Для меня стало открытием то, насколько ландшафтный дизайн — широкая и многослойная сфера. Раньше я думала, что нужно просто красиво оформить пространство. На деле я столкнулась с огромным количеством нюансов — технических, строительных, коммуникационных. Ты не просто придумываешь, как будет выглядеть результат работы, но и должна чётко понимать, как воплотить план в реальность — от технических решений до взаимодействия с подрядчиками и заказчиками.

Я боялась, что мой прошлый опыт в IT-управлении будет бесполезен. Оказалось, всё наоборот — умение общаться с людьми, договариваться и выстраивать процессы очень пригодились.

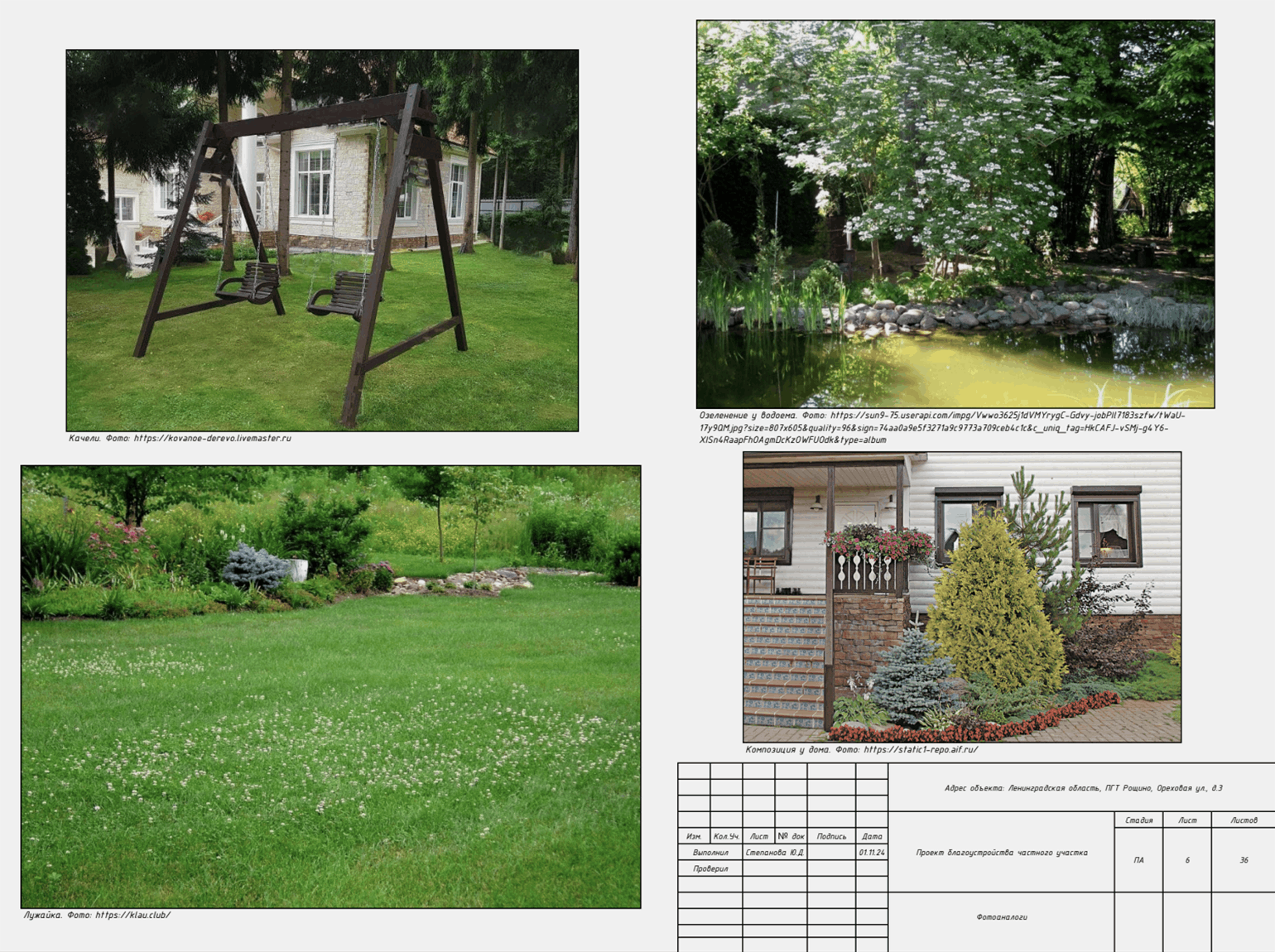

Новые навыки я начала применять почти сразу: на даче как раз началась большая реконструкция, и я подумала: «Вот он, идеальный полигон!» Появилась возможность не только спланировать, но и реализовать задуманное своими руками.

Изображение: личный архив Юлии Степановой

Изображение: личный архив Юлии Степановой

Изображение: личный архив Юлии Степановой

Изображение: личный архив Юлии Степановой

Изображение: личный архив Юлии Степановой

Изображение: личный архив Юлии Степановой

Изображение: личный архив Юлии Степановой

— С какими трудностями ты столкнулась в первом проекте?

— Самым сложным оказался переход от теории к практике. Одно дело — просто читать про то, какие бывают почвы, как работает дренаж и что делать при застое воды. Другое — когда выходишь на реальный участок и видишь перед собой землю, на которой нужно что-то сделать прямо сейчас.

Конечно, мне было проще, потому что это мой участок. Будь это чужой проект, стресса было бы больше.

Помогла ещё и структура курса: гайды и алгоритмы, которые я изучала на курсе, помогли понять, с чего начать и как двигаться дальше.

Идеи в основном придумывала я, но обсуждали их всей семьёй. Это не всегда было просто. Родители и бабушка живут на участке почти всё лето и пользуются садом гораздо чаще. Мне очень хотелось, чтобы они высказали свои пожелания, но они с опаской участвовали в процессе и говорили: «Что бы ты ни сделала, нам всё понравится». Было сложно понять, что им действительно нужно.

«Важно провести глубокий анализ территории»: как ландшафтному дизайнеру работать с городскими пространствами

— Когда у тебя впервые появилась возможность перейти от личных проектов к коммерческим?

— Мне изначально хотелось заниматься именно общественными пространствами — скверами и парками. Поэтому я очень обрадовалась, когда почти сразу после окончания обучения наткнулась на объявление о конкурсе по благоустройству общественных пространств. Его проводили в Санкт-Петербурге для студентов и всех заинтересованных.

Я прошла отбор, попала в команду — и мы стали работать над проектом. Это был большой сквер в Санкт-Петербурге в запущенном состоянии. Единственное, что там было оборудовано, — собачья площадка, а остальная часть представляла собой скорее транзитную зону, через которую люди могли проходить, но в которой не хотелось задерживаться. Пара скамеек, несколько урн — и всё.

Наша задача состояла в том, чтобы превратить этот сквер в полноценное общественное пространство, где можно отдохнуть и поучаствовать в интересных активностях.

— Как ты приступила к этой задаче? Не сложно было сразу взять на себя такой крупный проект без опыта?

— Кураторы конкурса объяснили, что в работе с общественными пространствами особенно важно провести глубокий анализ территории: где она расположена, кто живёт рядом, как она используется. Мы поехали на место, сделали несколько фотографий, поговорили с местными жителями. Это помогло понять контекст ситуации и составить портрет тех, кто мог бы заинтересоваться этим местом.

После этого мы перешли к разработке концепции: придумывали, какие функции можно добавить, и искали аналоги в мировом опыте, чтобы понять, как устроены подобные пространства в других местах и как можно адаптировать эти находки под наши условия.

— Как ты выстраивала общение с местными жителями, чтобы лучше понять, что им нравится?

— К сожалению, нам не хватило времени, чтобы организовать полноценные сессии с местными. Но во время работы на локации удалось пообщаться с несколькими прохожими. Задали им несколько простых вопросов: как используется сквер, кто туда приходит, какие плюсы и минусы люди замечают.

Очень хотелось выяснить нюансы, которые мы могли не заметить. И это нам удалось! Например, прохожие рассказали, что в сквере часто бывает сильный ветер.

Нам не приходилось выуживать из кого-то информацию — люди сами хотели донести до нас свои пожелания.

Видимо, сказалось то, что мы делали для их района что-то полезное, и это сразу вызвало доверие и интерес к нашей команде.

— Какие решения вам удалось придумать для проблем, на которые жаловались местные?

— Одной из задач было защитить пространство от сильного ветра со стороны дороги. Мы решили добавить больше озеленения и создали естественную зелёную завесу. Параллельно нужно было снизить шум от магистрали поблизости. Тут в качестве одного из решений мы тоже обсуждали озеленение и геопластику.

Чтобы сделать территорию интересной, а не просто транзитной, мы добавили много разных зон — для отдыха, для времяпрепровождения детей и подростков, для тихого и активного досуга. А ещё мы предложили разбить в сквере общественный сад, где каждый житель мог бы посадить своё растение. Так мы хотели вызвать у местных жителей ощущение общности и сплочённости.

— Звучит здорово! Каким практическим нюансам научило тебя участие в конкурсе?

— В первую очередь я научилась соблюдать сроки. Во время учёбы они были более расслабленными — можно было спокойно выполнять задания в своём темпе. А здесь был конкретный дедлайн, которого нужно было придерживаться.

Это меняет восприятие: сразу начинаешь ставить себе чёткие цели и стараешься делать всё быстро и эффективно.

Работа с реальной территорией почти всегда связана с неожиданностями. Например, планируешь провести дорожку к автобусной остановке — а потом выясняется, что сделать это нельзя: мешают подземные коммуникации или не позволяют государственные стандарты.

Или предполагаешь, что раз в сквере есть собачья площадка, значит, здесь много собачников, и решаешь добавить дополнительные зоны для выгула. А потом узнаёшь, что рядом живёт активная группа жителей, которые категорически против появления собак в сквере.

Всё это — нюансы, которые можно понять только на практике, при работе с реальным пространством и живыми людьми.

— Ты уже упоминала, что в работе над общественными пространствами особенно важно учитывать мнение всех жителей. А какие ещё есть особенности работы с городскими ландшафтами?

— В работе с общественными территориями одна из главных сложностей — это ограничения, которые связаны с коммуникациями. Ты можешь придумать отличную концепцию, а потом выясняется, что на выбранном участке проходит теплосеть и строить там ничего нельзя. Или всплывают другие ограничения: свод правил, ГОСТ, санитарные зоны.

Нужно учитывать, какие растения можно высаживать рядом с детскими учреждениями, какие расстояния необходимо соблюдать и так далее. Приходится разбираться и в федеральном законодательстве, и в местных нормативных актах.

Ну и, конечно, бюджетные ограничения — нередко бывает, что на выполнение всех задумок не хватает денег. Тогда приходится искать более экономичные альтернативы и адаптировать проект под доступные решения. Нужно хорошо ориентироваться в рынке поставщиков, чтобы понимать, чем заменить материал или растение без потери качества и эстетики.

Ещё один важный момент — реализация проекта может затянуться. Концепцию мы уже сдали, но пока неясно, воплотят ли её в жизнь, а если да — то когда.

«Я веду проекты с нуля»: как найти работу в ландшафтном дизайне и как в ней может пригодиться опыт в IT

— Была ли у тебя возможность поучаствовать ещё в каких-то проектах?

— Параллельно с конкурсом я начала искать работу: размещала объявления на «Авито», смотрела вакансии на HeadHunter. Но это было накануне зимних праздников, поэтому процесс затянулся — компании закрывали год, и клиентов почти не было.

Поэтому поиск затянулся на три месяца, пока в марте я не устроилась в компанию по благоустройству общественных пространств — они сами вышли на меня через HeadHunter.

— Как думаешь, почему выбрали именно тебя, несмотря на малое количество опыта?

— Возможно, дело в моих горящих глазах, а возможно, сработало то, что у меня есть знания и опыт. Всё-таки у меня уже было портфолио с учебными и конкурсным проектами. Было видно, что хоть и небольшой, но опыт у меня есть.

Думаю, сыграло роль и то, что, хотя я только в начале пути, у меня уже есть чёткое понимание, чего я хочу и куда иду, — это видно и по моим проектам. Все, включая меня, понимают: учиться ещё предстоит много. Особенно в теме общественных пространств — там масса нюансов и своя специфика. Поэтому так важно, чтобы рядом был человек, готовый подсказать, как всё устроено, на что обращать внимание, где искать нужную информацию.

— Какие задачи ты выполняешь на новом месте?

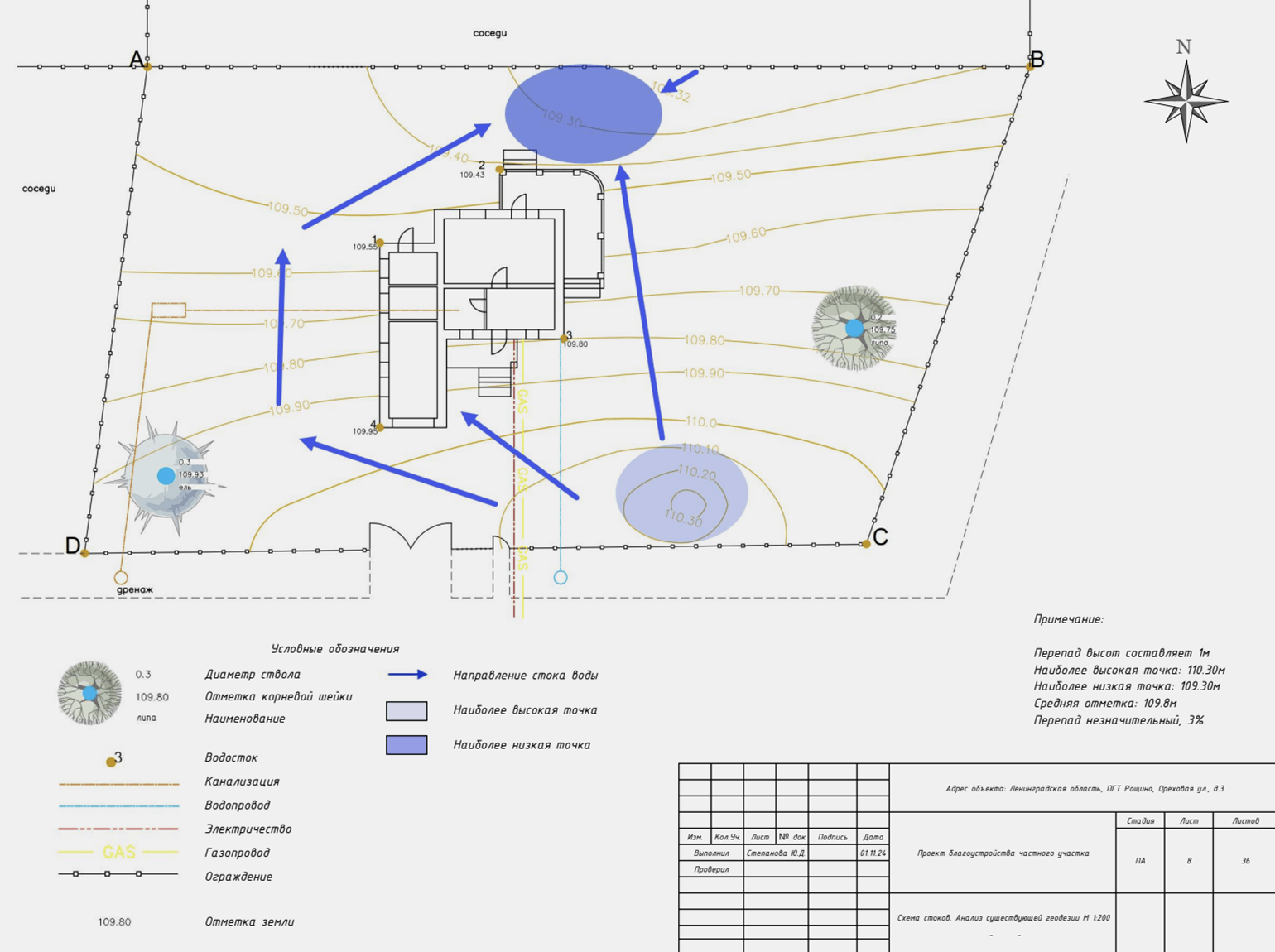

— Исследую и проектирую общественные пространства. Для этого я провожу анализ территории и работаю с топографической съёмкой, чтобы понять, где какие объекты можно разместить. Потом я собираю и анализирую потребности жителей и администрации района.

Дальше — готовлю дизайн-проект, где прорабатываю планировку, оборудование, визуал и технические решения. Если речь о рабочей документации, то я разрабатываю полноценный проект со всеми чертежами и спецификациями, включая расчёты и сметы.

— В начале интервью ты упомянула, что опыт управленца в IT пригодился в новой сфере. Как он помогает тебе сейчас?

— На этой работе я веду проекты с нуля. Я, конечно, не главный инженер, но, по сути, я отвечаю за всё — от первичных согласований до финальной документации. Мне нужно держать постоянную связь с заказчиком, уточнять детали, учитывать любые изменения с его стороны. При этом одновременно с этим мне необходимо выстраивать структуру собственной работы: понимать, через какие этапы нужно пройти, чтобы оформить всё корректно и своевременно.

Именно в этой организационной части процесса помогает прошлый опыт.

Привычка всё систематизировать упрощает отношения с коллегами — чтобы не отвлекать их по каждому мелкому вопросу, я создаю для себя шаблоны и подсказки.

Ими потом сможет воспользоваться другой новичок, и это сэкономит время всей команде.

Мой управленческий опыт помогает не только в работе с командой, но и в общении с заказчиками. У каждого — своё видение, цели и представление о результате. Поэтому важно не просто быть хорошим дизайнером, но и уметь находить подход к каждому. Я начинала карьеру в IT со службы поддержки, где проходила обучение по активному слушанию, — и я до сих пор опираюсь на этот навык. Он помогает выстраивать диалог и понимать, что на самом деле хочет заказчик, даже если сам он пока не может это чётко сформулировать.

«Важно быть открытым и искренне любить природу»: о развитии и мировоззрении в ландшафтном дизайне

— Как изменилось твоё восприятие городских пространств после перехода в новую сферу?

— Я стала гораздо лучше понимать, как устроен город с инженерной точки зрения. Например, теперь я автоматически обращаю внимание на то, как организован водоотвод с площадок, чтобы не скапливались лужи, замечаю, занижен ли бордюрный камень для удобного спуска, соблюдаются ли нормы безопасности, ухаживают ли за высаженными растениями. В общем, смотрю на город иначе: замечаю, что сделано удачно, а что можно было бы улучшить.

— Как ты видишь своё развитие в дизайне дальше?

— Сейчас моя главная цель — получать опыт и углублять знания, чтобы приблизиться к уровню своих коллег и не отвлекать их постоянными вопросами.

Очень хочется научиться делать красивые визуализации проектов. Я знаю основу, но хочу обучиться нюансам, чтобы развить навык до действительно высокого уровня.

Если говорить о более далёком будущем, то хочется поработать с более сложными и масштабными территориями. Сейчас я обустраиваю в основном дворы и скверы, и было бы очень интересно однажды разработать концепцию для большого парка.

— В ландшафтном дизайне много нюансов — технических, коммуникационных, юридических. А что всё-таки в нём самое главное? Какими качествами должен обладать человек, чтобы точно преуспеть в этой профессии?

— Очень важно быть открытым ко всему новому. Среда постоянно меняется: появляются новые тренды, формируются неожиданные запросы. Нужно уметь не застревать в одном подходе, а постоянно интересоваться нововведениями.

Кроме того, важно быть стрессоустойчивым и спокойным. Всё-таки это работа с людьми, которая предусматривает жёсткие сроки, правки в последний момент и форс-мажоры.

Нужно чувствовать, зачем создают общественные пространства, и понимать сценарии их использования — не в теории, а на практике. Поэтому особенно важно искренне любить природу и досуг на свежем воздухе.

Ландшафтным дизайном может заняться любой, кому это интересно и близко. Всё остальное приходит с опытом и техническими знаниями.