Почему картина «Грачи прилетели» Алексея Саврасова — не только про весну, но и про личную скорбь

Всё об одном из самых известных полотен родоначальника национального пейзажа.

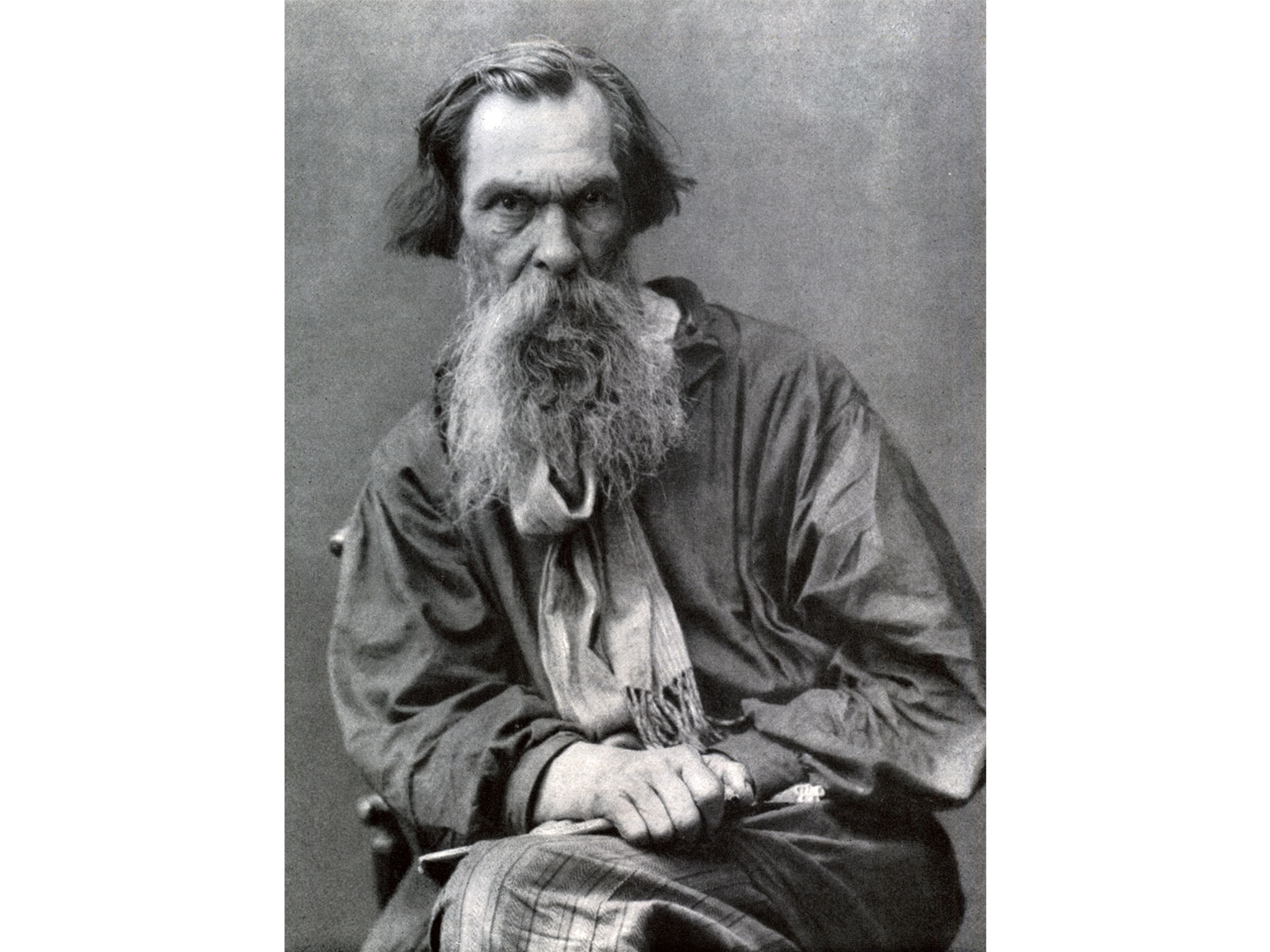

Алексей Саврасов родился в семье галантерейщика и заниматься рисованием стал скорее вопреки воле родителей, а не благодаря ей. Тем не менее уже в отрочестве он рисовал картины, которые высоко ценили рыночные торговцы: они скупали пейзажи, чтобы потом перепродать с наценкой.

Что повлияло на творческий путь художника?

В 1844 году Саврасов поступил в Московское училище живописи и ваяния, но ему пришлось прервать обучение из-за смерти матери. Вернуться он смог только в 1848 году, а спустя два года выпустился и получил звание художника. Тогда ему было 19 лет. В 24 года он стал академиком — такого звания он удостоился за картину «Вид в окрестностях Ораниенбаума».

У него были отличные перспективы в Петербурге, но он предпочёл жить в Москве. Саврасов женился на Софье Герц — сестре художника Константина Герца, с которым он дружил в студенческие годы.

В 1860-е годы Саврасов посетил всемирную художественную выставку в Лондоне, и это сильно на него повлияло. По его словам, ни одни уроки не дали ему столько, сколько эта поездка. Именно тогда он увидел работы таких мастеров, как Джон Констебл и Ричард Паркс Бонингтон.

По пути домой Саврасов оказался в Швейцарских Альпах, где делал наброски, по которым уже видно, почему его называют родоначальником русского национального пейзажа: он отходит от романтизма, присущего художникам того времени, и приближается к реализму.

В его работах нет стремления приукрасить картины и придать им итальянского блеска, он показывает скудную природу русской средней полосы, но делает это пронзительно.

Некоторое время он работал в том же училище, из которого выпустился, но в 1870 году у него случился конфликт с руководством и он вынужден был оставить казённую квартиру. Опечаленный этими событиями, Саврасов отпросился на полгода в отпуск и уехал вместе с семьёй в Ярославль, где задержался. Здесь его ждал ещё один удар судьбы: из-за тяжёлой болезни супруги их дочь родилась раньше срока и умерла, прожив всего несколько дней.

Это была уже третья потеря ребёнка для семьи Саврасова. Многие критики считают, что скорбь от утраты художник перенёс на холст, — и это было нетипично для творцов того времени, которые личное с работой не смешивали.

Где и как он написал картину «Грачи прилетели» (и сколько всё-таки на ней птиц)

Этюды к картине были написаны в селе Молвитино (сейчас это Сусанино, село названо в честь того самого Ивана Сусанина) в Костромской области. После набросков Саврасов работал над полотном в Ярославле, но целиком композиция была дописана уже в Москве в мае. Сам Саврасов назвал картину «Вот прилетели грачи».

Считается, что на полотне изображена сельская церковь с шатровой колокольней, — это церковь Воскресения Христова конца XVII века. Саврасов рисует её «без фильтров» — со всей облупившейся штукатуркой и выглядывающей из-под неё кирпичной кладкой.

Стоит отметить, что Саврасов вообще ценил русскую архитектуру и часто её писал: картина «Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода» вдохновила его ученика Исаака Левитана на полотно «Вечер. Золотой Плёс».

Личная трагедия и скорбь на картине смешивается с надеждой на лучшее: весна была для художника любимым временем года, которое обещает возрождение и пробуждение от зимы.

Цвета на картине очень мало — небо затянуто тучами и изображено в серых, тусклых тонах. Чтобы точно передать игру оттенков, Саврасов оставлял фрагменты холста чистыми.

При создании полотна Саврасов использовал сложную технику: он применял цветной грунт, писал слоями, создавал разную фактуру мазков, а также использовал лессировку (техника живописи, основанная на нанесении тонких полупрозрачных красок друг на друга) и рефлексы.

Новаторским решением стало изображение неба: вся его поверхность покрыта следами движения кисти, а характер мазков постоянно меняется, создавая ощущение воздушности и живого дыхания природы.

Кроме того, в картине применяется приём, которым художник часто пользовался: Саврасов писал вертикально — от земли к небу — и передавал небесные блики и на проталинах снега в нижней части картины.

Снег на полотне передан самыми разными оттенками: и лиловым, и сиреневым, и серым, и розовым, и голубым. Несмотря на то что картина — о весне, солнца на ней нет. Вероятно, это отражение продолжающейся скорби художника.

Птицы изображены мазками, словно они не остановились на месте, а продолжают движение. На картине сложно посчитать точное количество грачей, но в целом их там около 30 (причём на земле всего один, остальные кружатся вокруг гнёзд), — это ценная информация для тех, кто играет в квизы по русским художникам.

Внимательный зритель может заметить, что у картины искажена перспектива: передний план изображён так, будто зритель находится очень близко к земле.

Однако в таком случае горизонт должен был бы опуститься ниже, но художник разместил его примерно в центре холста, на уровне глав церкви. Этот приём позволил ему показать бескрайние равнинные просторы. Такой же метод Саврасов применял и в других работах — например, в более раннем произведении «Степь днём» (1852).

Условно можно поделить картину на три горизонтальные зоны, каждая из которых выдержана в своей цветовой гамме. Верхняя часть, занимающая половину полотна, — это светлое небо, в котором преобладают холодные голубые оттенки. Нижний пояс (примерно треть картины) покрыт тающим снегом, выполненным в серовато-белых тонах.

Между этими зонами расположена узкая полоса земли — пространство от забора до дальних полей, которое выдержано в коричневатых оттенках с голубыми вкраплениями.

Такое распределение цветов создаёт эффект воздушности, позволяя более тёмным элементам (земле и постройкам) словно растворяться в лёгком и светлом пространстве.

Читайте также:

Как картину приняли в обществе

Впервые это произведение экспонировалось на 1-й выставке Товарищества передвижников в ноябре 1871 года в Петербурге под названием с восклицательным знаком, который потом куда-то потерялся. Картина была принята восторженно, меценат Павел Третьяков купил её за 600 рублей (по другим данным, за 500, что, впрочем, всё равно была внушительная сумма, по современным меркам приближающаяся к 1 миллиону рублей).

Это расстроило императрицу Марию Александровну — супругу императора Александра II: ей пришлось довольствоваться только копией картины. Именно этот вариант, а не полотно, которое сейчас хранится в Третьяковской галерее, был отправлен в 1873 году на Всемирную выставку в Вене. Там его показывали среди лучших произведений русской живописи последнего десятилетия, наряду с картинами «Пётр и Алексей» Николая Ге, «Охотники на привале» и «Рыболов» Василия Перова, «Бурлаки на Волге» Ильи Репина, «Грешница» Генриха Семирадского и другими.

Спустя пять лет, в 1878 году, на Всемирной выставке в Париже побывал уже оригинальный вариант картины из коллекции Павла Третьякова. Кроме того, картина участвовала в выставке Московского общества любителей художеств (МОЛХ) в 1872 году и экспонировалась в Академии художеств в 1873 году.

В дальнейшем полотно неоднократно становилось частью крупных экспозиций. В 1947 году оно было представлено на выставке «Пейзаж в русской живописи второй половины XIX века», приуроченной к 50-летию со дня смерти Саврасова и организованной в Центральном доме работников искусств в Москве. В 1963 году картина вошла в персональную выставку произведений Саврасова в Государственном Русском музее в Ленинграде.

В 1971 году она принимала участие в 1-й передвижной выставки в Государственной Третьяковской галерее в Москве, а в 1971—1972 годах — в выставке «Пейзажная живопись передвижников», прошедшей в Киеве, Ленинграде, Минске и Москве.

К 150-летию со дня рождения художника, в 1980 году, «Грачи прилетели» вновь заняла центральное место в юбилейной экспозиции Третьяковской галереи. В 2005–2006 годах картина была представлена на выставке, посвящённой 175-летию Саврасова, которая проходила в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.

Судьба самого Саврасова

Жизнь Саврасова закончилась довольно трагически. Он много лет он страдал от алкоголизма, жена от него ушла, и он умер в возрасте 67 лет в 1897 году в больнице для бедных на Хитровке. К закату жизни ему приходилось зарабатывать на жизнь рисунками, которые продавались на Сухаревском рынке всего за 2–3 рубля.

В 1997 году, к 100-летию со дня смерти Саврасова, Центральный банк России выпустил серебряную двухрублёвую монету с портретом художника и фрагментом той самой картины «Грачи прилетели». А российские школьники каждый год старательно пишут сочинения на тему «Что хотел сказать автор», вряд ли догадываясь о том, что в картине могла быть выражена скорбь по умершей дочери.

Читайте также:

Больше интересного про дизайн в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!