Не только хохлома: 5 нижегородских промыслов, которые ждут современного взгляда

Гид по редкой керамике, филиграни, кружеву, гипюру и росписи.

Для нас промыслы — это память народной культуры, корни, в определённом роде старое искусство. Но изначально их суть была иной. Владимир Даль в своём словаре указывал, что слово «промысел» образовалось от «промышлять» — то есть думать, заботиться о чём-то и заниматься каким-то делом, чтобы добыть средства для жизни.

В Нижегородской земле, особенно к северу от Волги, почва неплодородная. Именно поэтому большинство промыслов России сосредоточилось здесь: прокормиться только сельским хозяйством было невозможно, и крестьяне занимались другим трудом.

В России растёт интерес к локальной культуре и есть тенденция к тому, чтобы воссоздавать народные промыслы и помещать их в контекст современного интерьерного, промышленного дизайна и моды. Например, яркий кейс 2024 года — открытие концептуального салона «Хохлома x Алена Ахмадуллина» на месте бывшего бутика Chanel в ГУМе.

Но не единой хохломой живёт ревитализация локальной эстетики. Мы поговорили с искусствоведом и экспертом по ДПИ и народным промыслам Татьяной Нечаевой о пяти нижегородских промыслах, которые ждут нового взгляда.

Статья подготовлена совместно с Институтом развития модной индустрии Beinopen. Для этого материала студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ визуализировали каждый из промыслов и показали, каким этот взгляд может быть.

Промысел и ремесло

Важно различать промысел и ремесло. Ремесло — это умение создавать что-то вручную, возможно, с элементами простой механизации. Ремесленник обычно работает на заказ. Конечно, он может создавать изделия впрок, но настоящий промысел, как мы его понимаем, появляется только в XIX веке под названием «крестьянская кустарная промышленность».

Здесь нужно понимать: занятие промыслом приближается к промышленному производству. Человек не работает на конкретного заказчика, а создаёт изделия для свободной продажи.

У всех промыслов есть характерные атрибуты:

- Они локальны.

- У каждого есть узнаваемый визуальный стиль.

- Изделия создаются из традиционных материалов и по традиционным технологиям.

- Есть потомственные мастера, лично передающие традицию между поколениями.

Главная задача этого занятия — продать изделия, и традиции их производства существуют, пока есть спрос.

Теперь обратимся к пяти нижегородским промыслам и посмотрим, как они сложились и как мы можем их интерпретировать.

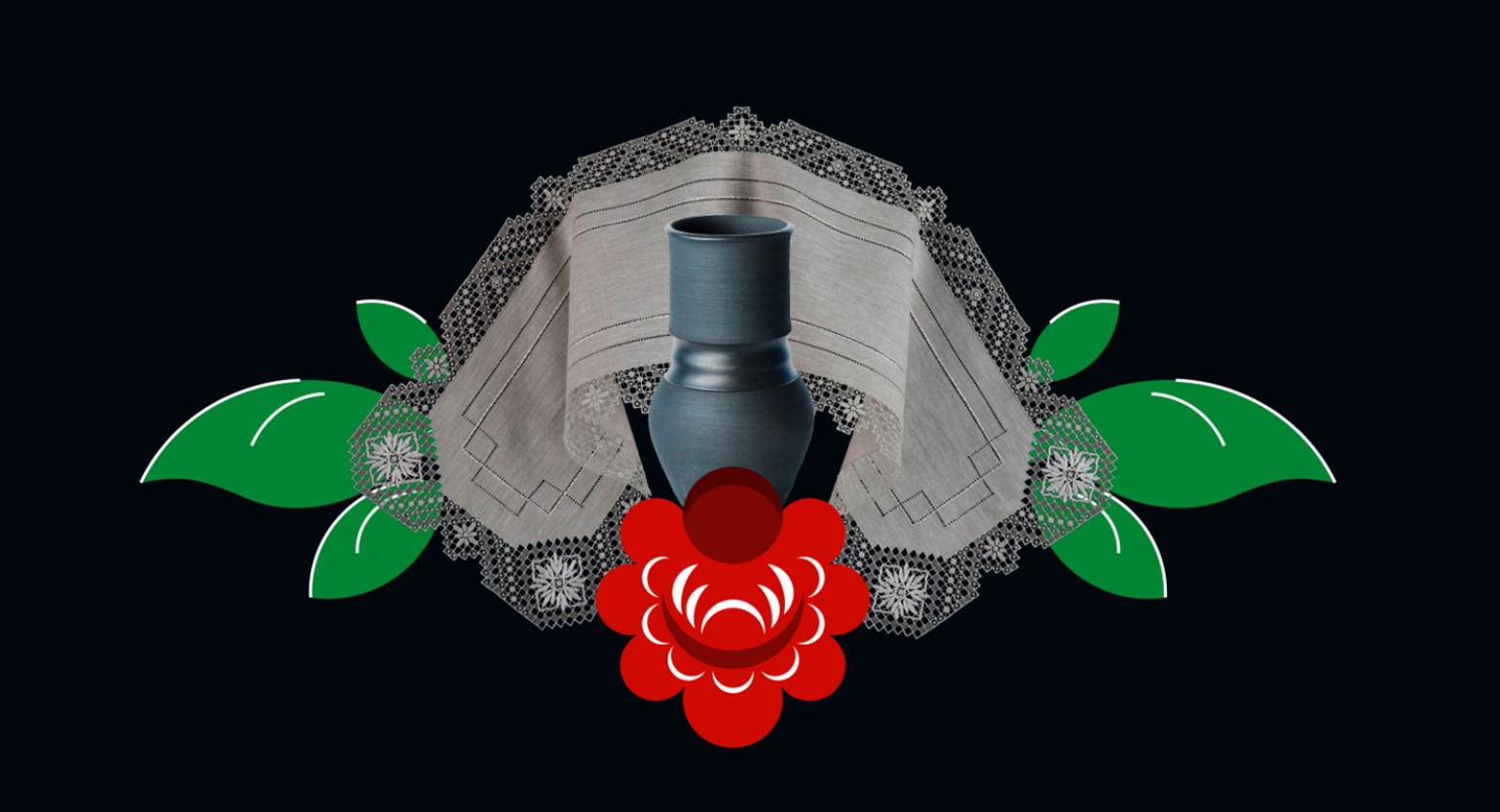

Чернолощёная керамика

Чернолощёная керамика — это промысел, за которым стоит ремесло с древними корнями: история уходит корнями в Китай VII века до нашей эры.

В России подобные изделия создавались в разных регионах, в том числе в нижегородском: история чернолощёной керамики как узнаваемого промысла начинается примерно с XVIII–XIX века. Её производили в Богородске и в селе Большое Казариново, она была широко распространена, но к XX веку практически исчезла.

Фото: Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино»

Главная особенность чернолощёной керамики — особый способ обжига. Обычно при окислительном обжиге керамика приобретает красный или белый цвет в зависимости от глины, которую использовали. Но если в определённый момент перекрыть доступ кислорода и добавить в печь нечто сильно дымящееся — ветки, тряпки, траву или даже навоз, — происходит так называемый восстановительный обжиг, а дым придаёт изделиям глубокий графитово-чёрный цвет.

Что значит «лощёная»? Подсохшее изделие до обжига тщательно полируют твёрдым гладким предметом (косточкой, камушком или железной ложкой), чтобы глина уплотнилась. В результате поверхность становится настолько плотной, что не пропускает воду, — это своеобразная альтернатива более дорогой глазури. Так чернолощёная керамика по качествам и прочности приближалась к металлу.

Техника лощения позволяет создавать разные эффекты. Например, если полировать всю поверхность равномерно, получится изделие с металлическим блеском. А если наносить узоры с помощью частичного лощения, керамика приобретает декоративный блестящий рисунок.

Что для нас этот промысел?

У изделий из чернолощёной керамики есть удивительная способность органично вписываться в любое современное пространство: они выглядят лаконично, модно и абсолютно актуально.

Изображение: Тарабурина Алёна

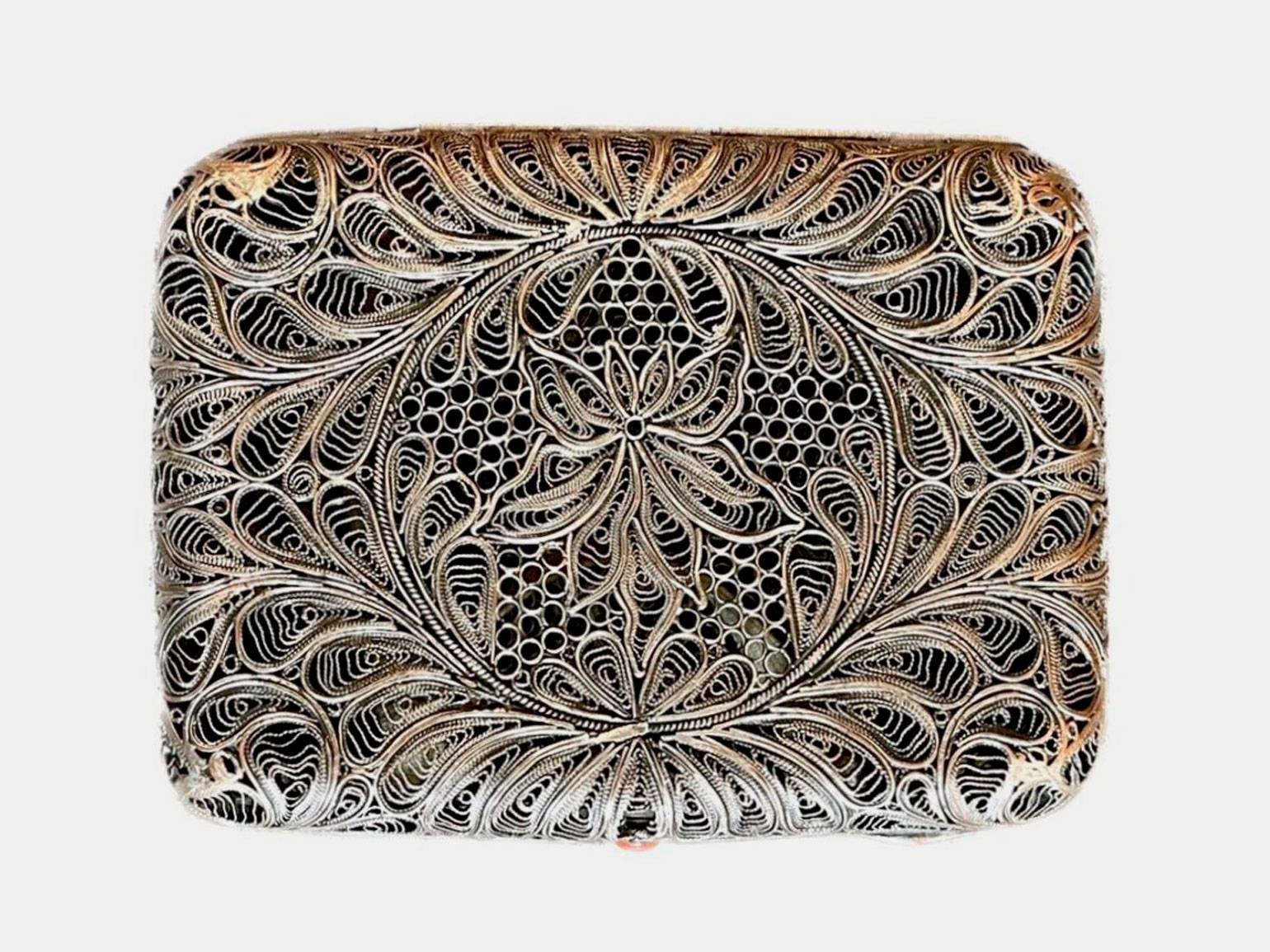

Казаковская филигрань

Истоки этой техники восходят к Древнему Египту: оттуда филигрань проникла в Грецию, а затем торговыми путями достигла Руси.

Фото: The Trustees of the British Museum

К XVIII–XIX векам филигранные изделия встречались во многих регионах России. В русской традиции эта техника также известна как «скань» — от слова, означавшего «свивать»: узоры создаются из витой проволоки. Когда к этим узорам добавляют мелкие металлические зёрна, получается скань с зернью. Аналогично слово «филигрань» происходит от итальянских filum (нить) и granum (зерно).

Вообще, Нижегородье исторически специализировалось на металлообработке. В XVII веке Павловский район превратился в настоящий промышленный центр, где производили ножи, ножницы, замки, весовое оборудование. Частью этого металлообрабатывающего центра также стало село Казаково, которое в дальнейшем и дало название промыслу.

А вот сугубо ювелирное производство в Нижегородской губернии не достигло такого же масштаба. Отдельные мастера работали в Арзамасе, Лыскове и Безводном, но они занимались ремеслом по индивидуальным заказам. На рынке доступных ювелирных изделий доминировал регион, расположенный выше по Волге, — Красное Село Костромской губернии. Таким образом, до революции в Нижегородском регионе так и не сложилось значительного ювелирного производства.

Казаковская филигрань в её современном виде появилась только после 1939 года, — до этого в селе работало обычное металлическое производство. Переломный момент наступил, когда туда направили выпускницу профшколы Красного Села Ольгу Тараканову: именно она предложила расширить ассортимент и начать производство ажурных подстаканников, создав первый образец в технике филиграни.

Однако развитию помешала война: мастера переключились на выпуск армейской атрибутики — офицерских погон, звёздочек, портсигаров. В этих изделиях использовались лишь отдельные элементы филигранной техники.

Фото: MANinACTION / Etsy

Расцвет казаковской филиграни произошёл уже в послевоенное время. Мастера постепенно расширили ассортимент: кроме подстаканников и конфетниц начали производить ювелирные изделия.

Техника филиграни требует особого подхода:

Сначала создаётся рисунок на бумаге.

Затем по контуру выкладывается свитая проволока, посыпается припоем и нагревается паяльной лампой.

Бумага сгорает, и остаётся ажурное металлическое кружево.

Главная особенность казаковской филиграни — именно ажурность. Другие ювелирные центры используют филигранные узоры из витой проволоки как накладные элементы на металлическую основу, чтобы обрамить эмали или камни. Но казаковские мастера раскрыли всю красоту «кружевной» техники. Их секрет в особом способе работы с проволокой: она не просто скручена, а сплющена с одной стороны. Чередование плотных и ажурных участков создаёт особую игру света и тени.

Фото: Казаковская филигрань

Что для нас этот промысел?

Изначально казаковскую филигрань делают из меди с посеребрением, но сейчас мастера работают и с серебром. Производство филиграни невозможно механизировать, это всегда исключительно ручная работа, — и это делает промысел замечательно аутентичным и ценным.

Изображение: Deziiign

Балахнинское кружево

Есть легенда, что кружевоплетению балахнинских женщин учили жёны немецких мастеров, которые приехали в этот регион строить суда. Речь о временах Алексея Михайловича, когда для Голштинского посольства строился корабль «Фредерик», — и было это именно в городе Балахне.

Впрочем, история о том, что мастера приезжали с жёнами, спорная. Мы не можем знать наверняка, что в то время они перемещались из страны в страну вместе с семьями.

В любом случае мы начинаем говорить о балахнинском кружеве лишь в тот момент, когда появляются доступная шёлковая и хлопчатобумажная нить (её называли бумажной нитью — или даже просто бумагой) фабричного производства, которую можно было приобрести на нижегородской ярмарке.

Фото: Library of Congress

В середине XIX века 225 сёл от Балахны до Городца уже занимаются плетением кружева. В 1870-х производство становится массовым.

Представьте цилиндрической формы подушечку, на неё кладётся рисунок. По его поверхности идёт плетение, иголками закрепляют нитки, намотанные на коклюшки. Балахнинское кружево — это многопарная, очень сложная техника: мастерицы используют до 300 пар коклюшек — то есть до 600 коклюшек в целом.

Такая техника позволяла перерабатывать бельгийское и французское кружево на балахнинский манер. Она была очень популярна, и большинство женщин Балахнинского уезда Городца умели плести кружева. К 1880 году в одной только Балахне кружево на продажу плела половина женщин — число занятых в этом бизнесе приближалось к 2000 человек. Классический пример: бабушка Максима Горького, Акулина Ивановна Каширина, была знаменитой кружевницей. Умение перешло ей от мамы.

Фото: Музей детства А. М. Горького

Женщины плели мерное кружево, шарфы, платки, предметы одежды, — по трудоёмкости и затратам времени это колоссальная работа. На изготовление большой трёхметровой балахнинской косынки уходило около двух лет. К старости кружевницы не могли обойтись без очков из-за большой нагрузки на глаза.

В итоге к началу XX века производство балахнинского кружева стало экономически невыгодным. Мастерицы не могли сами ездить на ярмарку и продавать свои изделия, а скупщики, которые перепродавали кружево в 2–3 раза дороже, стали давать за него всё меньше. Эти суммы не оправдывали сложную работу, и промысел стал исчезать.

Читайте также:

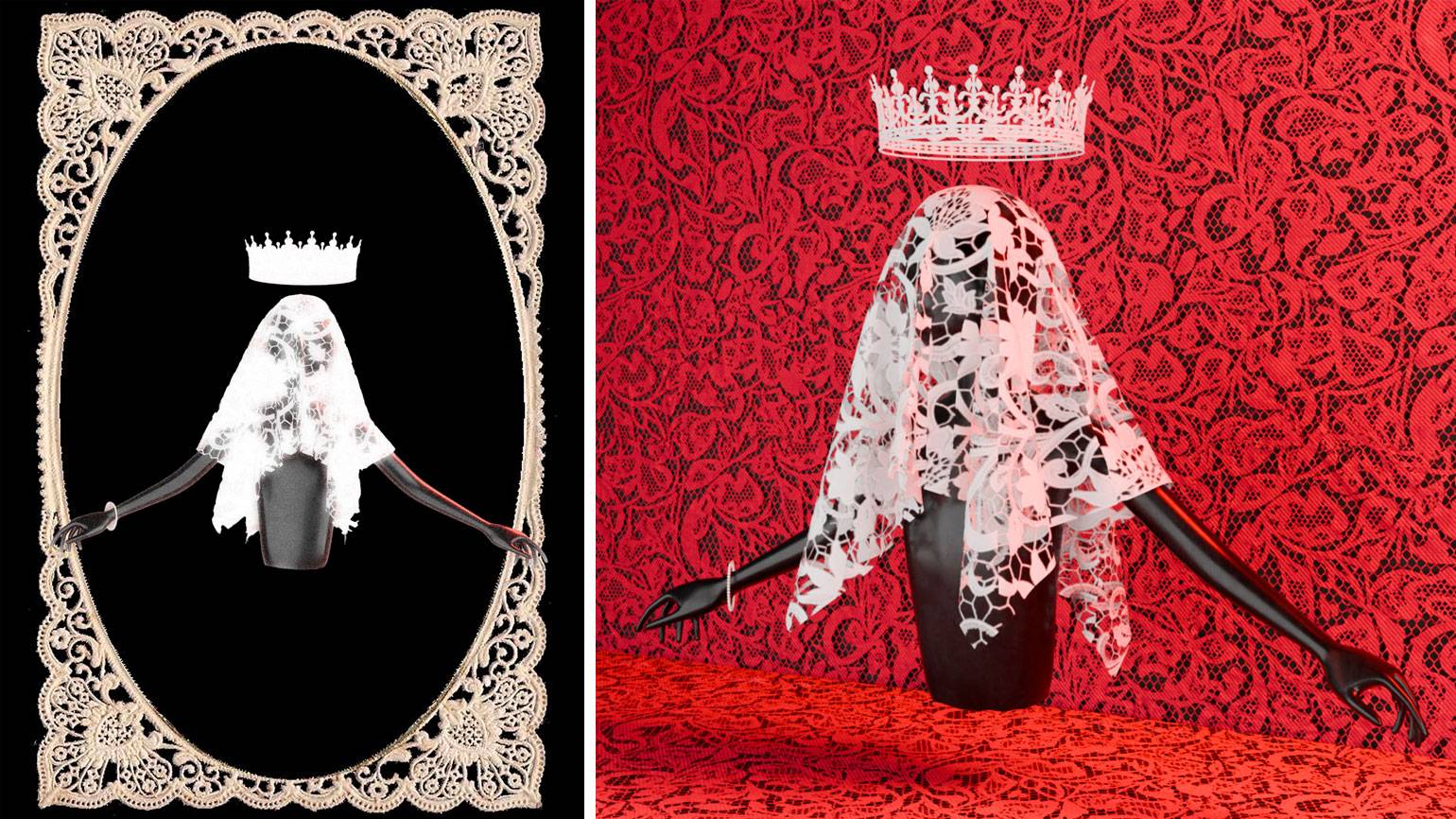

Что для нас этот промысел?

Балахнинское плетение кружев — старинное сложное мастерство, которое удерживают от полного исчезновения только несколько энтузиасток. Это истинно локальный русский промысел, который может вдохновить и своей тонкой эстетикой, и самой ценностью кропотливого труда.

Изображение: Mediiia

Чкаловский гипюр

Если плести — это слишком тяжело, долго и затратно, то давайте имитировать.

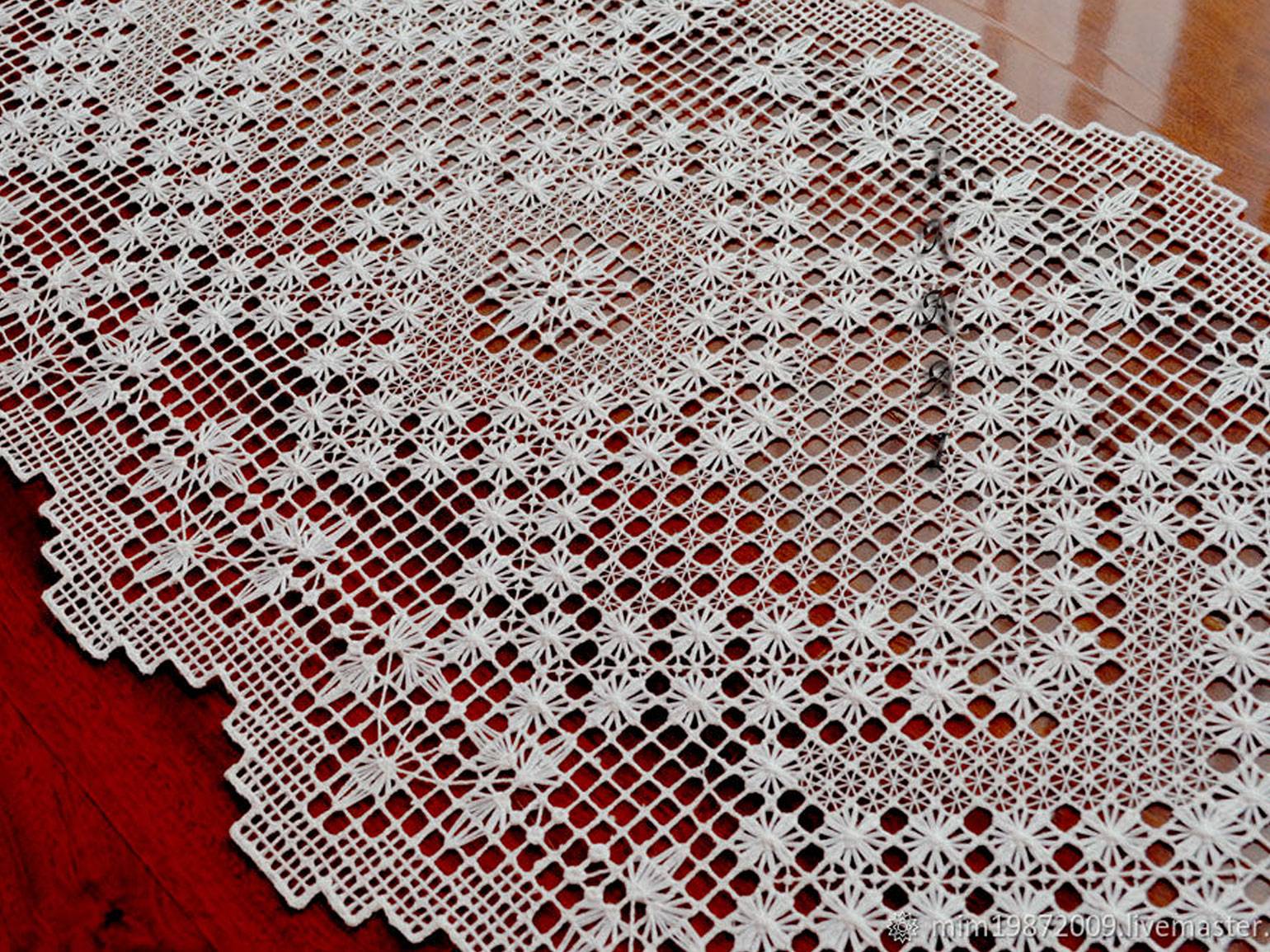

Так появилась вышивка по выдергу. На ткани удаляли нити — так делали сетку и уже по ней вышивали узоры, имитирующие кружево, причём цветом в цвет: белым по белому, чёрным по чёрному. Нижегородский, в советское время горьковский, ныне чкаловский и катунковский гипюр — это имена одного и того же промысла, сквозной вышивки по разреженной ткани.

Для глаз мастериц это по-прежнему катастрофа, но этот промысел уже позволял перейти к большей окупаемости.

Фото: Инна / livemaster

К концу XIX века промысел практиковали в 100 нижегородских селениях. К 1905 году в Катунской волости насчитывалось уже 1120 занятых в нём женщин, — при этом одни занимались только строчкой, а другие только дёрганием, подготовкой сетки. Это было уже разделение труда и первый шаг к артелям.

Массовое производство начнётся лишь в 1924 году. Софья Николаевна Дубынина создаст артель в Катунках, затем аналогичная появится в Василёвой слободе, которая впоследствии станет городом Чкаловском. Из этих артелей в дальнейшем вырастут строчно-вышивальные фабрики. Бельё и одежда станут основой производства, затем добавятся скатерти и занавески.

Чкаловский гипюр по-прежнему вышивается тон в тон. Только Катунки, поскольку в них производство малое и более смелое, позволяют себе эксперименты: на зелёной скатерти гипюр может быть красным, чёрным, золотым. Таким он был, например, в заказах скатертей для Московского Кремля.

Что для нас этот промысел?

Чкаловский гипюр — это не машинное массовое производство, и он ценен как истинный ручной труд. Эту технику можно легко интегрировать в современную моду, и вышивка не будет выглядеть музейно и театрально.

Изображение: Deziiign

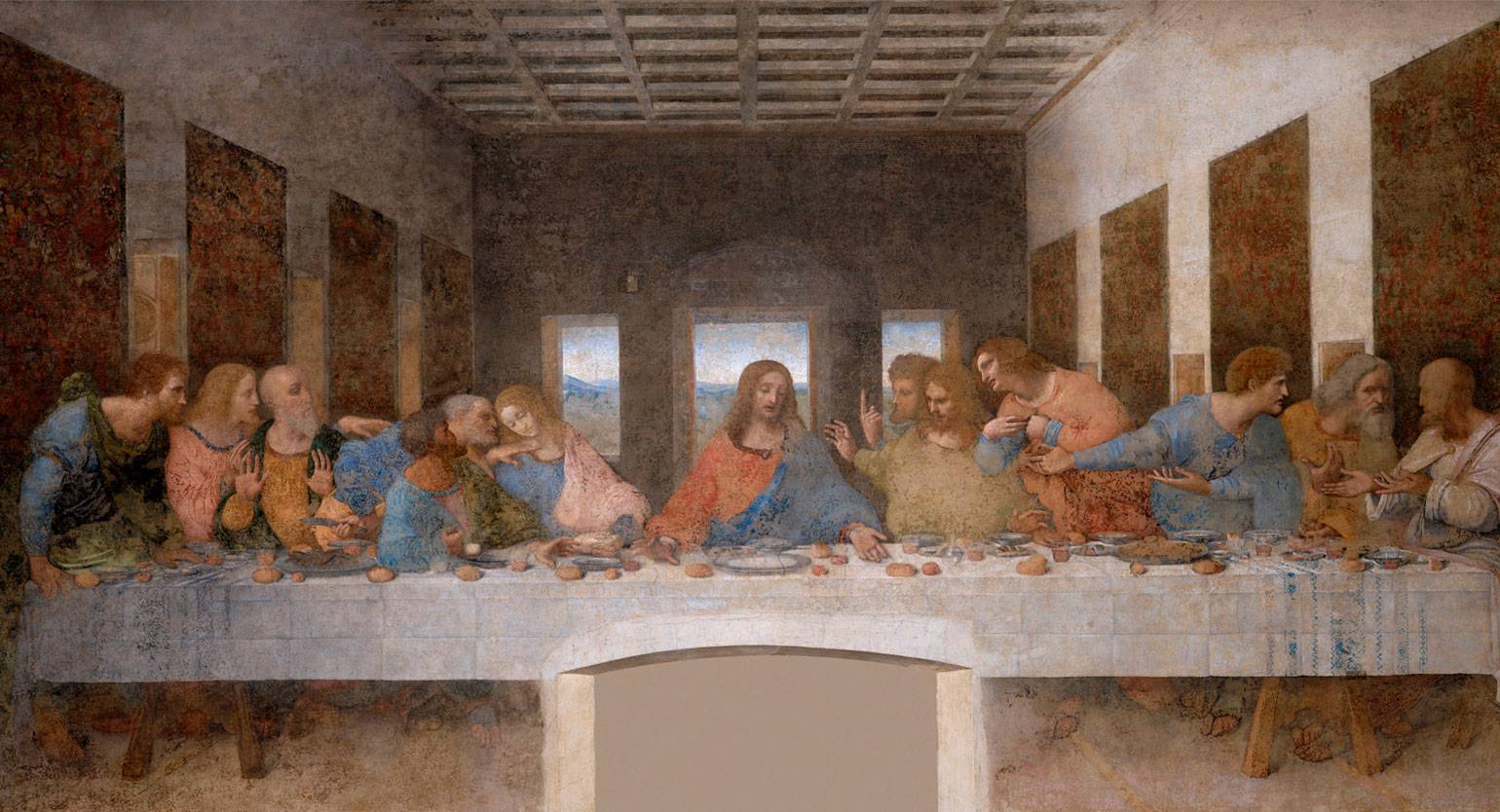

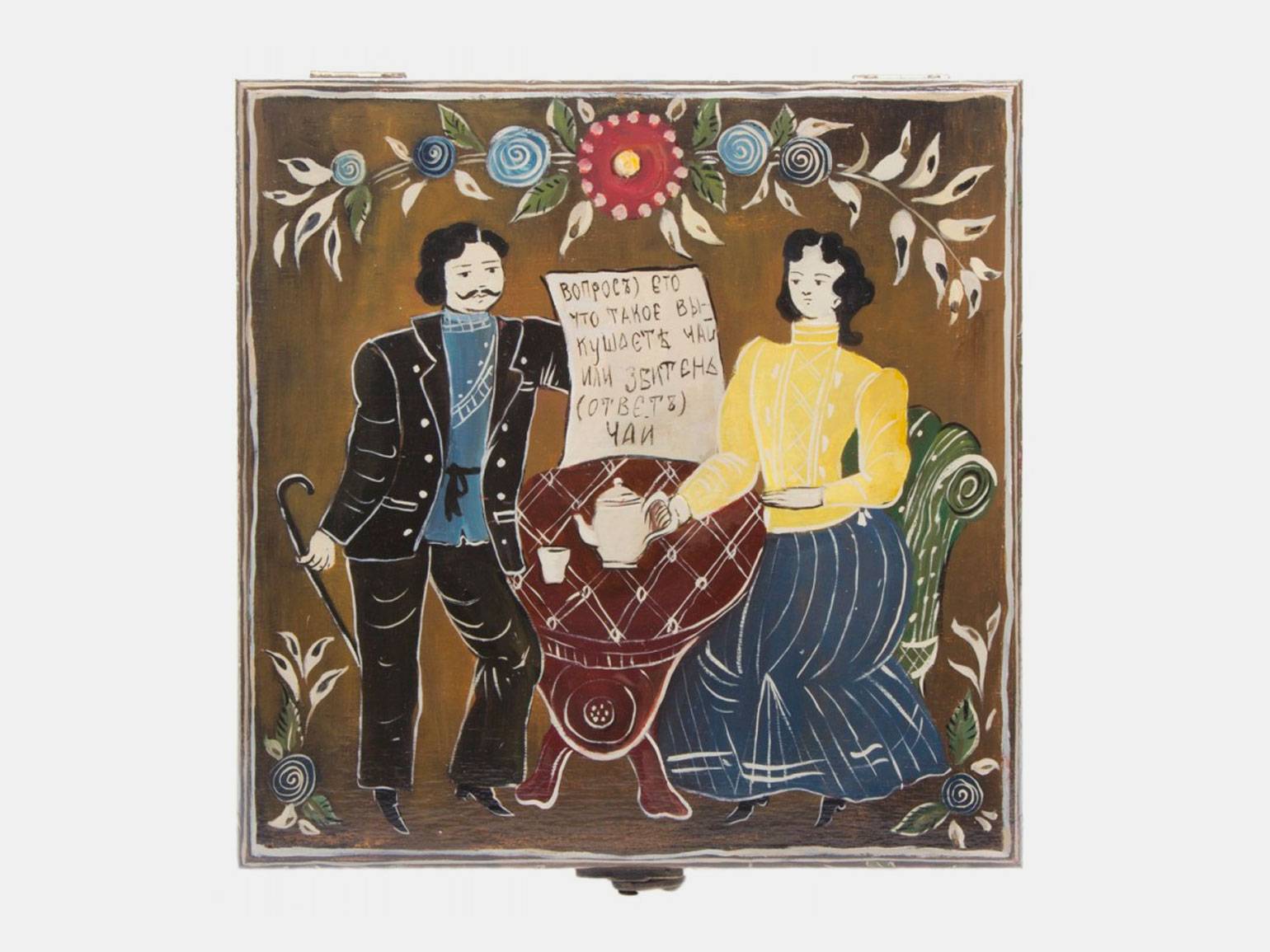

Городецкая роспись

Городецкая роспись — исключительно нижегородский промысел. Это наивное крестьянское искусство, главная тема которого — праздник.

Это гулянья, катания на тройках, чаепития. Если конь, то не рабочая лошадка, а сказочный Сивка-Бурка. Если птица — не простая курица, а нарядная пава. Если дом, то полная чаша. В советское время в другой, палехской росписи появились сюжеты о радости труда — девушки жнут рожь или косцы идут в поле, — но городецкая роспись этого не переняла.

Свою историю городецкая роспись ведёт от украшения прялок, которые были особенными.

Любая прялка состоит из двух частей: из гребня, куда крепили кудель, и донца, на котором сидела пряха. Во всех других регионах это была цельная конструкция, и у прялки украшали только её видимую часть — гребень: резными и расписными гребнями знамениты ярославские, костромские, северодвинские прялки.

Нижегородские же мастера начали делать прялки с разъёмной конструкцией и украшать не гребень, а донце. После работы можно было убрать гребень, а красивое донце повесить на стенку, — так в русском народном искусстве появилось изделие, которое одновременно служило и для работы, и для украшения интерьера.

Первые такие прялки — те самые, с которых начинается городецкая история, — мы можем датировать концом XVIII века. Их тогда не расписывали, а украшали резьбой и инкрустацией морёным дубом. Их делали в сёлах Ахлебаихе, Репине, Савине, Курцеве и Коскове, — они все находились вдоль реки Узолы, на берегах которой растут дубовые рощи. Время от времени дубы падали в воду, и через десятилетия их древесина становилась морёной — то есть приобретала красивый чёрный цвет.

А продавали эти прялки в Городце — отсюда и название техники (так же как хохлома получила имя от села Хохлома, где её не производили, а только продавали).

Фото: Русский музей

Фото: Краеведческий музей Пучежского муниципального района / Nikolay Omonov / Wikimedia Commons

Ключевой в городецкой росписи была инкрустация: рисунок создавали контурной резьбой и украшали чёрными вставками из морёного дерева. Поскольку дуб очень прочный, резать его фигурно сложно: он раскалывался, и изображения получались условными: угловатый конёк, стилизованная птица. Для большей эффектности фон подкрашивали.

Настоящая революция случилась в этих сёлах во второй половине XIX века, когда туда приехал иконописец Огуречников. Можно сказать, что он научил местных мастеров рисовать. Сначала это было сочетание росписи с инкрустацией, а с 1860-х можно говорить уже именно о городецкой росписи.

Первое время мастера просто повторяли резные контуры, — так даже в росписи сохранялась угловатость. Но позже в промысел пришли мастера Мельниковы и начали писать по-новому: декоративно, ярко, уже без прежней вынужденной угловатости. Именно с этих мастеров мы начинаем узнавать городецкую роспись в её современном виде.

Когда мы говорим о городецкой росписи как о крестьянском искусстве, важно понимать: оно никогда не было застывшим, неизменным. Мастера всегда смотрели вокруг. Появились пароходы — и на донцах поплыли пароходы, даже американские колёсные. Шла война с Турцией — на донцах генерал Скобелев на коне. В эпоху СССР семья читает Конституцию — «жить стало лучше, жить стало веселее». Мастера брали всё из жизни, потому и были любимы, узнаваемы, актуальны.

Фото: Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник

После революции росписью занимались артели, а с 1960-х — фабрики. И при всех попытках сохранить промысел люди сталкивались с проблемой: фабрика работает по утверждённым образцам с заданным ассортиментом, — и из-за этого промысел превращается в художественную промышленность. Очарование ручной работы, которое во многом держалось на свободе мастера в выборе сюжета, терялось.

Фото: Иван Шагин / МАММ / МДФ / «История России в фотографиях»

Фото: Саратовский государственный художественный музей / «Культура.рф»

Что для нас этот промысел?

Мы знаем мало русского наивного искусства. Городецкая роспись в её праздничности, фантазийности и яркости — один из немногочисленных уголков культуры, где его можно обнаружить.

К тому же городецкая роспись сейчас точно попадает в тренд на «эндорфиновый дизайн».

Изображение: Никита Киселёв

И всё-таки зачем в современности промыслы?

В глобализированном мире свойство любой культуры — активно вбирать влияние извне. Но как далеко бы эта культура ни уходила в единое мировое ощущение, коллективная идентичность — это её отличие.

Большинство промыслов не так древни, не у всех них многовековая история, однако они отражают глубинное понимание красоты. В этом смысле промысел — то, что не даёт негативным сторонам глобализма размывать культурные особенности.

Сейчас локальные промыслы не в лучшем состоянии, но в них можно вдохнуть актуальность и они продолжат жить. Одновременно с этим они должны сохраняться в том числе и на «музейной», традиционной, старинной основе. Здесь можно провести параллель со сказкой: несмотря на то, что в современном кино сказки снимают по-новому, старая сказка всегда будет жить.

Больше интересного про дизайн в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!

Читайте также: