Туннельный синдром у программистов: как вовремя распознать и не довести до операции

Причины, симптомы, профилактика и методы лечения.

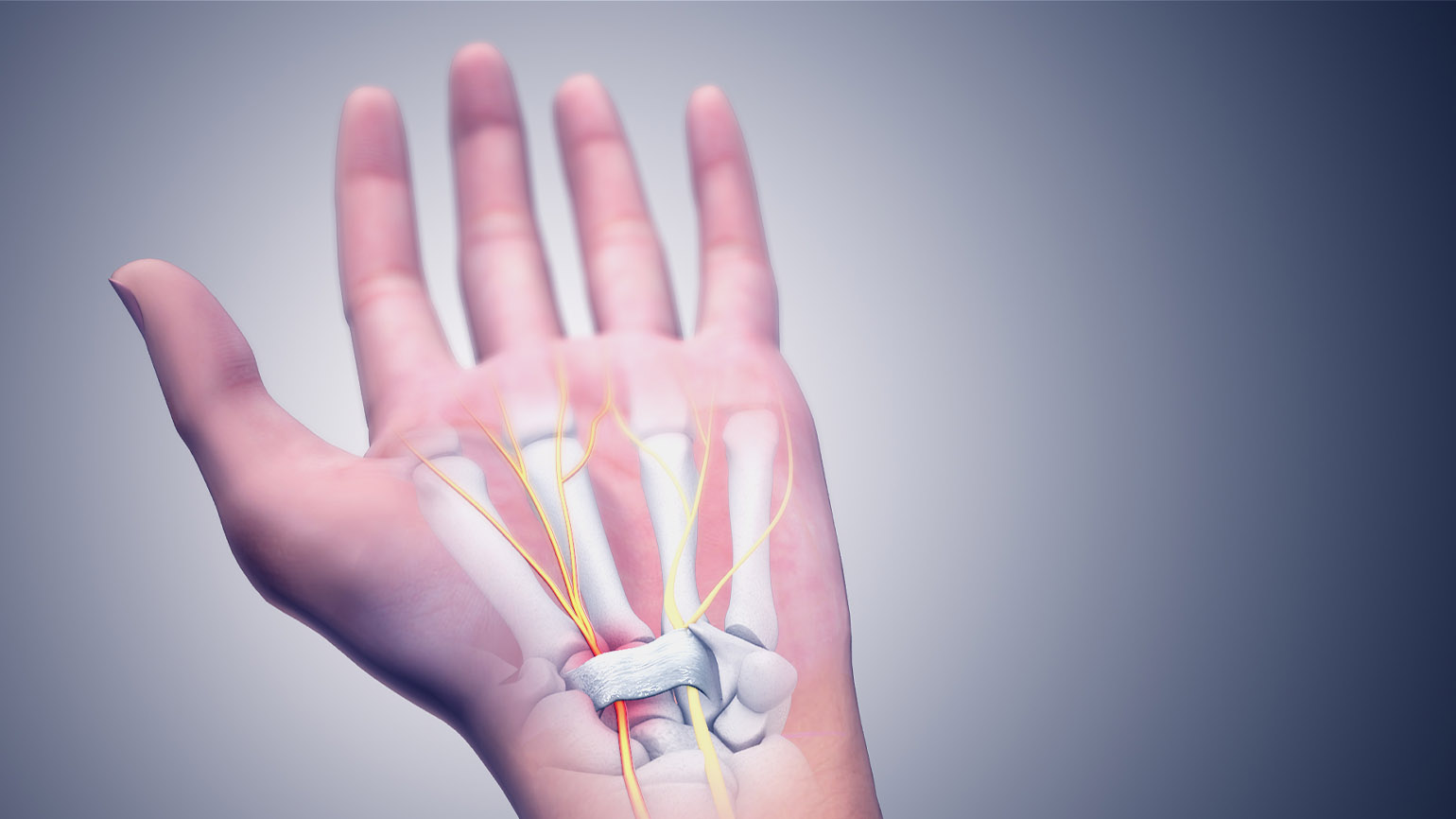

Карпальный туннельный синдром (КТС), или синдром запястного канала (СЗК), — это распространённое неврологическое заболевание, которое возникает из-за сдавления срединного нерва в запястье. Из-за этого появляются онемение, покалывание и боль в пальцах, а в тяжёлых случаях развивается атрофия мышц кисти. Болезнь может ограничивать мелкую моторику и привести к тому, что человек не сможет свободно застёгивать пуговицы или удерживать предметы.

В статье мы рассмотрим причины возникновения туннельного синдрома, его ранние симптомы, методы профилактики и современные подходы к лечению. Разобраться в непростой теме нам поможет врач-реабилитолог Мария Ковалёва.

Содержание

- Причины туннельного синдрома

- Симптомы и первые признаки

- Диагностика туннельного синдрома

- Лечение и восстановление

- Профилактика туннельного синдрома

Мария Ковалёва

Врач-реабилитолог высшей категории, работает в медицинском центре «Галилео». В 1996 году окончила РГМУ имени Н. И. Пирогова по специальности «врач-педиатр», в 1998 году — ординатуру на кафедре реабилитации и спортивной медицины.

Причины туннельного синдрома

Синдром запястного канала развивается из-за сдавливания срединного нерва окружающими тканями в узком пространстве запястья. Это состояние может возникнуть по различным причинам, однако основные факторы риска напрямую связаны с рабочими привычками и повседневной активностью.

Длительная работа за компьютером

В группе риска — программисты, дизайнеры, копирайтеры и все, кто проводит за компьютером более шести часов в день. Кисти рук таких специалистов постоянно выполняют однообразные движения: набирают текст на клавиатуре, щёлкают мышью или пролистывают страницы. Со временем эти повторяющиеся нагрузки приводят к перенапряжению сухожилий, их воспалению и отёку в запястном канале, который в итоге сдавливает нерв.

Представьте, что вы ежедневно носите обувь на размер меньше: сначала ощущается лёгкий дискомфорт, но при постоянной нагрузке тканям становится тесно, и возникает острая боль. С запястным каналом происходит то же самое: нервы и сухожилия отекают и сдавливаются в ограниченном пространстве.

Изображение: Manu5 / Wikimedia Commons

Отсутствие перерывов и неправильная эргономика рабочего места

Без регулярных разминок кисти рук будут быстро перегружаться, а недостаток движения приведёт к ухудшению кровообращения. В результате нервы начнут получать меньше кислорода, и воспалительные процессы в тканях усилятся.

Ситуацию усугубляет неправильная организация рабочего места. Если ваши кисти постоянно висят в воздухе, изгибаются вниз или упираются в жёсткий край стола, нагрузка на сухожилия и нерв возрастает. Риск становится ещё выше, если стол слишком низкий или высокий, кресло без подлокотников, опора под запястья слишком жёсткая, а вместо мыши вы используете тачпад.

Читайте также:

Дополнительные факторы

Помимо работы за компьютером, к развитию туннельного синдрома может приводить и другая деятельность. Например, бытовая активность: сверление, вкручивание саморезов, работа с инструментами. Похожая нагрузка возникает и при занятиях некоторыми видами спорта: ездой на велосипеде, теннисом, силовыми тренировками с гантелями и даже йогой. В таких случаях запястье оказывается в неестественном положении, из-за чего мышцы и сухожилия перенапрягаются.

Кроме того, риск развития туннельного синдрома существенно повышают хронические заболевания — ревматоидный артрит, сахарный диабет, гипотиреоз и другие гормональные нарушения, а также ожирение. Например, при диабете соединительная ткань утолщается и становится менее эластичной, что сужает запястный канал и усиливает давление на срединный нерв.

«В развитии туннельного синдрома важны постуральные факторы — то, как вы сидите и располагаете руки. Когда спина или локти остаются без опоры, напряжение распределяется по всей верхней части тела: от плеча до запястья. В таком положении мышцы работают „на износ“, а кровоток ухудшается. Запястный канал и без того узкий: он ограничен костями запястья и поперечной связкой. Если добавить хроническое мышечное напряжение и недостаточное питание тканей, риск сдавливания срединного нерва многократно возрастает».

Мария Ковалёва, врач-реабилитолог

Симптомы и первые признаки

Все симптомы можно условно разделить на три группы: сенсорные нарушения, моторные расстройства и болевые ощущения. Разберём их немного подробнее.

Сенсорные нарушения. Онемение и покалывание в пальцах — один из первых и наиболее тревожных признаков. Обычно они затрагивают большой, указательный, средний и часть безымянного пальца. Многие описывают это как «мурашки», жжение или ощущение, будто «рука отлежалась». Особенно часто такие проявления возникают ночью — человек просыпается от дискомфорта, и в итоге страдает качество сна.

Моторные нарушения. Наиболее заметный симптом — ослабление мышц в основании большого пальца (тенар). Хотя это может показаться мелочью, именно эти мышцы отвечают за точные движения и удержание предметов. Без их нормальной работы человек теряет силу захвата и координацию движений. Например, он может не заметить, когда пальцы непроизвольно разожмутся при удерживании кружки или смартфона.

Боль и ложное ощущение отёчности. Многие пациенты жалуются на тупую, ноющую боль в области запястья, которая может «отдавать» в предплечье или даже плечо. Иногда возникает чувство, будто пальцы опухли, хотя внешне отёка нет. Человек говорит, например, что не может надеть привычное кольцо или часы, но при осмотре никаких визуальных изменений объёма конечности не обнаруживается. Такой симптом встречается при длительном прогрессировании заболевания.

«Обычно всё начинается с лёгкого онемения или покалывания в пальцах — чаще всего в большом, указательном и среднем. Многие пациенты сначала не придают этому значения, списывая на усталость или неудобное положение руки.

Особое внимание стоит обратить на симптомы, которые мешают спать: ночное онемение и желание встряхнуть руку, чтобы вернуть чувствительность, — это типичное проявление начальной стадии синдрома.

Если боль начинает „простреливать“ — резким импульсом, похожим на ощущение при неудачном наклоне спины или подворачивании ноги, — это серьёзный сигнал. Такой симптом указывает на прогрессирование процесса, и без обращения к специалисту уже не обойтись».

Мария Ковалёва, врач-реабилитолог

Диагностика туннельного синдрома

Для диагностики синдрома запястного канала вы можете самостоятельно выполнить три основных клинических теста: Тинеля, Фалена и Дюркана. Они помогают выявить признаки сдавления срединного нерва в области запястья.

Тест Тинеля

Для выполнения теста Тинеля положите руку ладонью вверх на твёрдую ровную поверхность. Затем аккуратно постукивайте пальцами другой руки или неврологическим молоточком по области запястья — примерно по центру запястной складки, где проходит срединный нерв. Постукивания должны быть лёгкими и ритмичными, со средней частотой. Достаточно повторить их 5–7 раз.

Если при постукивании появляется ощущение покалывания, «мурашек» или лёгкого электрического разряда в большом, указательном, среднем пальце или радиальной половине безымянного, тест считается положительным. Например, вы можете почувствовать, как покалывание распространяется от запястья к кончикам пальцев, — это типичный симптом. Такая реакция указывает на возможную компрессию или раздражение срединного нерва в запястном канале.

Изображение: Juan Pablo Serrano / Pexels / Skillbox Media

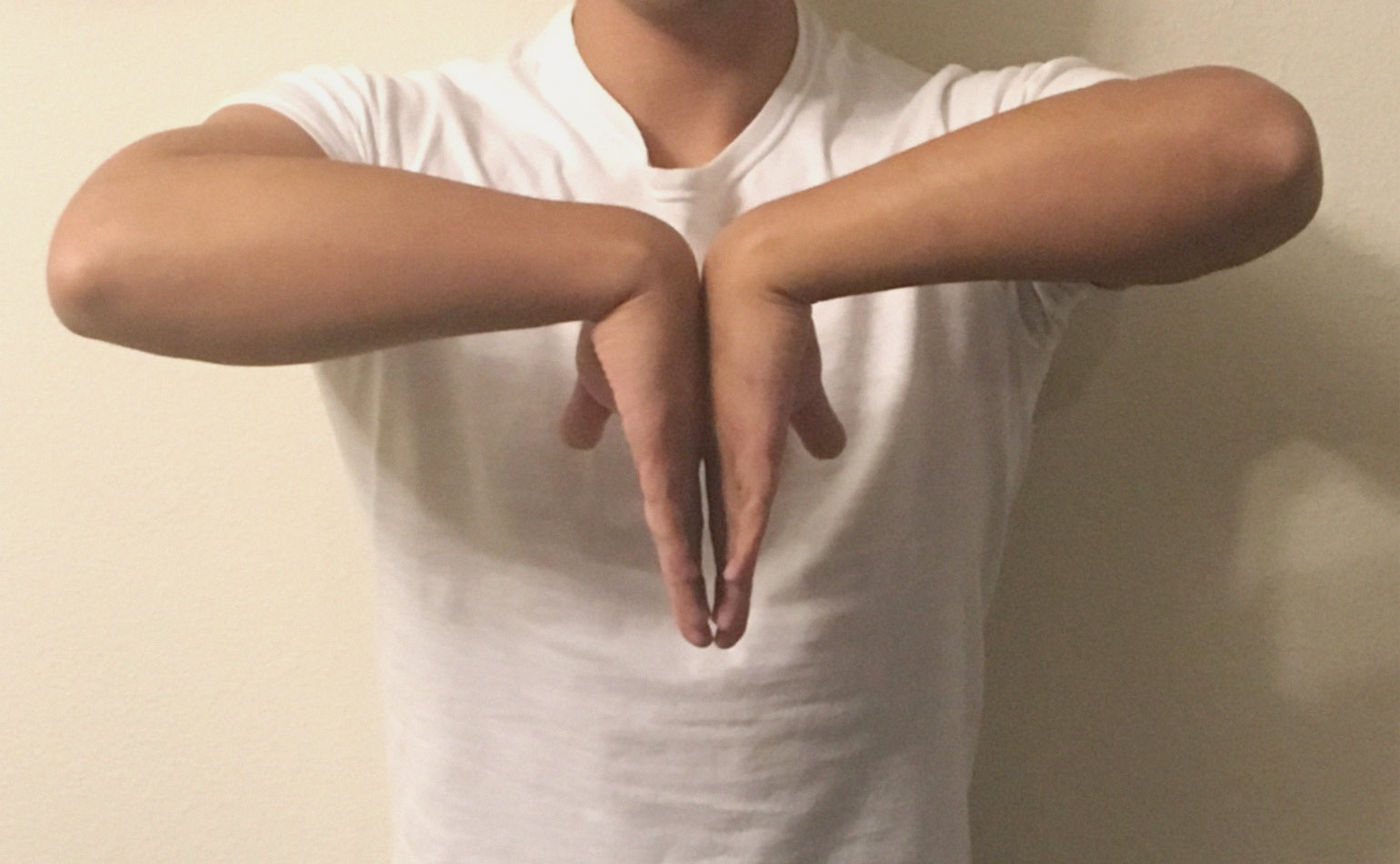

Тест Фалена

Для теста Фалена согните оба запястья и прижмите тыльные стороны ладоней друг к другу. Удерживайте локти на уровне плеч и сохраняйте это положение 30–60 секунд. Запястья должны быть максимально согнуты, а руки — находиться перед грудью, как в молитвенной позе, но с опущенными вниз пальцами.

Если во время теста у вас возникнет онемение, покалывание или боль в пальцах (большом, указательном, среднем и половине безымянного), это считается положительным результатом и может указывать на синдром запястного канала.

Фото: LittleT889 / Wikimedia Commons

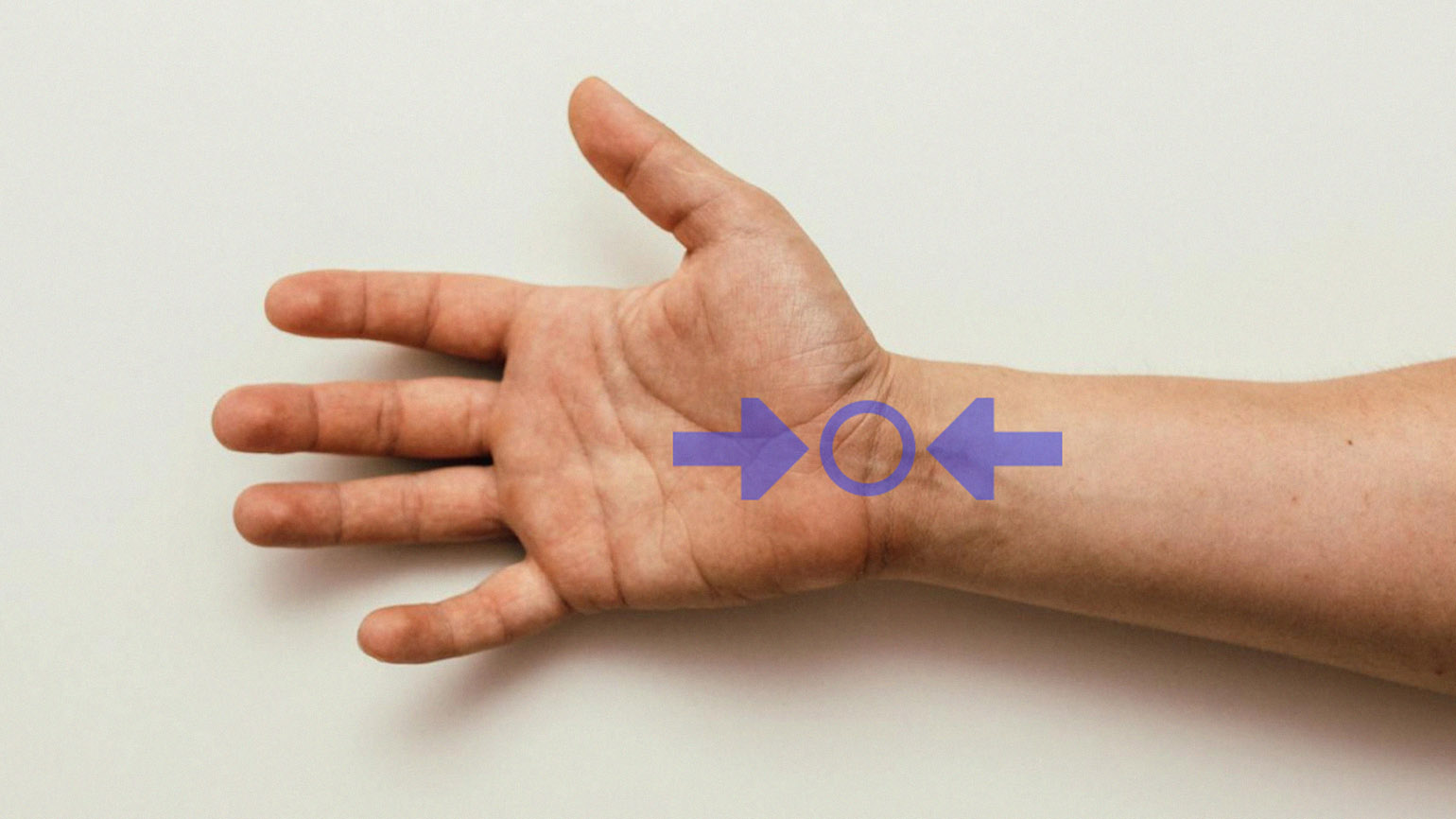

Тест Дюркана

Для проведения теста Дюркана положите руку ладонью вверх на ровную поверхность. Далее большим пальцем другой руки надавите на область запястного канала и 30 секунд удерживайте равномерное давление. Если вы проверяете левое запястье правой рукой, большой палец должен оказывать умеренное давление на центральную часть запястья — примерно там, где прощупывается пульс. Давление должно быть ощутимым, но не болезненным.

Как и в предыдущих тестах, результат считается положительным, если во время давления у вас появляется онемение, покалывание или боль в большом, указательном, среднем пальцах или радиальной половине безымянного пальца.

«Если вы провели тесты Тинеля, Фалена и Дюркана и хотя бы один из них дал положительный результат, это повод насторожиться. А если положительными оказались все три, откладывать нельзя. В первую очередь снизьте нагрузку на руку: ограничьте работу за компьютером, используйте ортез на ночь и во время активности, а также избегайте движений, которые усиливают симптомы.

Следующий шаг — обязательно посетите специалиста. Лучше всего обратиться к неврологу или врачу-реабилитологу. При сильных болях или прогрессирующей слабости в руке желательно записаться на приём в ближайшие несколько дней.

И помните: самодиагностика может помочь при первичной оценке, но окончательный диагноз ставит только врач после осмотра и, при необходимости, дополнительных исследований».

Мария Ковалёва, врач-реабилитолог

Лечение и восстановление

Если вы уже столкнулись с симптомами синдрома запястного канала, то избавиться от него непросто. Лечение требует времени, дисциплины и нередко комплексного подхода. Обычно всё начинается с консервативных методов, но, если они не дают результата, может понадобиться хирургическое вмешательство. Ниже разберём, какие существуют основные методы лечения.

Фото: Dr. Harry Gouvas / Wikimedia Commons

Начнём с простого и перечислим консервативные методы:

- Ортезирование. Ношение специального ортеза на запястье фиксирует сустав в нейтральном положении и снижает давление на срединный нерв. Особенно важно использовать ортез ночью и во время провоцирующих движений — при наборе текста или других повторяющихся действиях.

- Физиотерапия. Комплекс упражнений на растяжку и укрепление мышц предплечья и кисти, а также мягкие мобилизационные техники помогают снизить напряжение и улучшить кровообращение. Некоторые подобные упражнения вы можете выполнять прямо за рабочим столом.

- Ультразвуковая терапия. При этой физиопроцедуре используют ультразвуковые волны для уменьшения воспаления и стимуляции восстановления тканей. Метод не универсален, но в сочетании с другими методами лечения может давать заметный эффект.

«По моему опыту, лучше всего работает сочетание ортеза, гимнастики и мягкой физиотерапии. Главное — системность. Без регулярных упражнений и коррекции образа жизни добиться стойкого улучшения сложно».

Мария Ковалёва, врач-реабилитолог

Фото: zyang / Wikimedia Commons

Перейдём к медикаментозному лечению и выделим основные варианты:

- НПВП. Ибупрофен и его аналоги помогают уменьшить воспаление и боль. Обычно их назначают коротким курсом во время обострения симптомов.

- Местные НПВП. Гели и кремы с противовоспалительными компонентами воздействуют на локальную зону и снижают нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

- Кортикостероиды. Применяются в виде таблеток или инъекций непосредственно в запястный канал. Это более серьёзный вариант лечения, который позволяет снять выраженное воспаление.

«Пациенты часто боятся гормонов, но при правильной дозировке и коротком курсе риск минимален. Главное — применять их под контролем врача и не злоупотреблять».

Мария Ковалёва, врач-реабилитолог

Если ничего из перечисленного не помогает, а симптомы не уходят, вам могут назначить операцию по декомпрессии срединного нерва. Есть два основных варианта вмешательства — эндоскопическая и открытая декомпрессия.

Эндоскопическая декомпрессия выполняется через небольшой разрез с применением камеры и специальных инструментов. Этот метод позволяет минимально инвазивным способом рассечь поперечную связку запястья. Такой подход оставляет меньше рубцов и обеспечивает более быстрое восстановление.

А вот открытая декомпрессия представляет собой классическую хирургическую операцию, которую назначают в сложных случаях — когда доступ к нерву затруднён или возник рецидив заболевания.

Профилактика туннельного синдрома

Хорошая новость: карпального туннельного синдрома можно избежать. Все его проявления — от онемения и боли до выпадения предметов из рук и даже операций — начинаются с мелких привычек, которые легко скорректировать.

«Если коротко, профилактика и ранняя коррекция — ваши главные союзники. Но я всегда объясняю пациентам чуть подробнее. Запомнить основные правила помогает аббревиатура WRIST: workstyle, rest, immobilization, stretch, treatment.

Первое — workstyle, рабочие привычки. Я всегда прошу настроить рабочее место так, чтобы запястья находились в нейтральном положении — не вверх, не вниз, а ровно. Клавиатура — по возможности эргономичная, мышка — удобная и подходящая по размеру. Ни в коем случае нельзя упираться запястьями в край стола или жёсткую подставку — это повышает давление в карпальном канале.

Второе — rest, отдых. Перерывы обязательны: каждые 40–60 минут нужно отрываться от клавиатуры, делать круговые движения кистями, встряхивать руки или разминать пальцы. И это касается не только работы за компьютером — любые повторяющиеся движения, например мытьё полов или работа дрелью, тоже перегружают кисти.

Третье — immobilization, иммобилизация. Если симптомы только начали появляться, я всегда рекомендую носить мягкий ортез. Особенно важно использовать его ночью, когда во сне запястье непроизвольно сгибается. Даже несколько ночей в правильно подобранном ортезе могут облегчить состояние.

Четвёртое — stretch, растяжка. Это не просто физические упражнения, а медицинский метод профилактики. Существует комплекс для срединного нерва — nerve gliding. Самые простые варианты: сгибание и разгибание пальцев, вращения кистями, растяжка в позе «молитвы». Выполнять их лучше регулярно, 2–3 раза в день. Однако важно помнить: при выраженном болевом синдроме начинать упражнения нельзя: сначала нужно устранить боль, а затем подключать растяжку и профилактику.

Пятое — treatment, лечение. Если боль мешает жить, я направляю пациентов к физиотерапевту, и он решает, какие процедуры назначить. Хорошо себя зарекомендовали магнитная и ударно-волновая терапия, особенно в сочетании с лазером. Но всё это подбирается индивидуально, в зависимости от симптомов.

И главное — не ждите, что всё пройдёт само. Карпальный синдром — это не синяк и не растяжение. Не хочу никого пугать, но, если долго ничего не делать и глушить боль таблетками, можно потерять работоспособность пальцев, на время лишиться привычной работы и ухудшить качество жизни. Чем раньше начать действовать, тем выше шанс сохранить здоровье рук без операции".

Мария Ковалёва, врач-реабилитолог

Больше интересного про код — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!