«Университет дал базу, а курсы — профессию»: история разработчицы Анастасии

Анастасия прошла курс по Java-разработке и успешно устроилась в «Лигу Цифровой Экономики» на должность Scala-программистки.

Анастасия Алифанова

Россия, Санкт-Петербург

Пройденные курсы

Достижения

Освоила Java параллельно с учёбой в вузе, устроилась разработчицей в крупную IT-компанию ещё до получения диплома и за месяц подтянула базу Scala.

✅ Помощь

Анастасия рассказала:

- как она поняла, что вузовских знаний недостаточно для работы программистом;

- почему из всех изученных языков она выбрала именно Java;

- как она создавала pet-проекты и участвовала в командной разработке;

- как она искала работу и прошла восемь собеседований;

- как она перешла с Java на Scala и с нуля освоила язык в первые недели на новом месте;

- что помогло ей успешно совмещать учёбу в университете и курсы программирования.

«С детства тянуло к технологиям, но в университете программирование закончилось на втором курсе»: о раннем интересе к IT и поиске знаний

— Настя, расскажи немного о себе: чем увлекалась в детстве, были ли технические хобби?

— С раннего детства меня тянуло к компьютеру. Помню, как уже в 2 года рисовала в Paint — это было намного интереснее обычных карандашей и красок. А чуть позже я увлеклась компьютерными играми: «Берега изобилия», «Нэнси Дрю», «Модная лихорадка». Кстати, в «Берега изобилия» и некоторые части «Нэнси Дрю» до сих пор периодически переигрываю.

— В каком вузе училась и что изучала?

— Сейчас я студентка четвёртого курса СПбПУ по направлению «Информатика и вычислительная техника». До поступления я планировала посвятить все четыре курса усердной учёбе и только потом трудоустроиться. Но на одном карьерном мероприятии в университете я встретила ребят, которые уже успешно работали программистами, не дожидаясь выпуска. Подумала: а почему бы и мне не попробовать? И вот результат — я уже работаю.

Фото: личный архив Анастасии Алифановой

— В какой момент ты поняла, что университетских знаний недостаточно?

— Осознание пришло постепенно. Программирование у нас в вузе изучали только на первых двух курсах, а дальше пошли нейросети, телекоммуникационные системы, базы данных — больше теории, меньше практики.

И когда я проанализировала, что я умею делать, получилось не так много, как мне бы хотелось. Например, я могла работать в среде разработки, решать простые логические задачи, писать сортировку разными способами. Для реальной работы программистом этого явно мало. Плюс хотелось глубже погрузиться в саму сферу — понять, как всё устроено на практике.

— Два курса программирования для такой специальности — это действительно маловато. А почему выбрала именно Java?

— В университете я успела попробовать несколько языков, в том числе C++, Python и Kotlin. Когда думала, на чём сосредоточиться для старта карьеры, я сравнила свои впечатления.

C++ показался слишком сложным — много низкоуровневых деталей, с которыми приходится возиться. Python, наоборот, простой, но мне не очень нравилось, как выглядит код — слишком «рыхлый» что ли. Kotlin интересный, но сфера применения у него всё-таки более узкая.

А Java мы изучали на первом курсе, и он мне сразу зашёл: код читается понятно, структура логичная, плюс это очень популярный язык в энтерпрайзе — много вакансий, хорошие перспективы.

И самое главное — когда пишешь на Java, ты чувствуешь, что всё под контролем.

«Близкие подтолкнули меня на этот шаг»: о поддержке семьи и начале обучения

— Как близкие отнеслись к решению идти на курсы?

— На самом деле именно они и подтолкнули меня на этот шаг. А в моменты, когда было трудно совмещать курс с учёбой в вузе, семья очень меня поддерживала. Благодаря этому мне удалось сдать финальные работы в срок и не выгореть от нагрузки.

— Здóрово! А были ли у тебя страхи перед началом обучения?

— Конечно! Я переживала, что времени не хватит, — всё-таки параллельно нужно было получать высшее, писать курсовые. Ещё я боялась, что после обучения не смогу найти работу. Я слышала много историй, что рынок перенасыщен джунами.

— Но эти опасения не оправдались — ты успешно совместила учёбу с трудоустройством. Расскажи, как ты организовывала время.

— Минимум час в день я занималась программированием, кроме воскресенья — этот день оставляла полностью для отдыха. В целом совмещать было не сложно — помогло то, что на старших курсах нагрузка в университете снизилась. Плюс у меня довольно развита самодисциплина: если я решила заниматься каждый день, то я делаю это несмотря ни на что.

«Казалось, после такой объёмной работы можно запрограммировать почти всё что угодно»: о pet-проектах и прозрениях

— Какой момент в обучении запомнился больше всего?

Определённо, защита первого большого проекта — поискового движка на Spring. До этого я делала только мелкие задачки, а тут нужно было собрать всё в единую работающую систему. Я сдала всё, получив потом небольшие замечания, но само ощущение было таким, будто я покорила Эверест.

Волнительно было ещё и потому, что я впервые презентовала свой код перед людьми и показывала, как всё работает.

Но именно этот проект дал понять: я реально могу программировать, а не просто решать учебные задачи.

— А были ли другие проекты, которые помогли закрепить это ощущение?

— Второй итоговый проект, систему бронирования отелей, я уже делала с гораздо бóльшей уверенностью. Там я практиковала работу с базами данных, оттачивала бизнес-логику, изучала новые инструменты. И вот тут-то наступило прозрение: казалось, что после такой объёмной работы можно запрограммировать почти всё что угодно.

А затем был третий проект — командная разработка соцсети, где я отвечала за микросервис уведомлений. Вот это уже совсем другой уровень сложности.

— Расскажи о них подробнее: что это за проекты и в чём суть каждого?

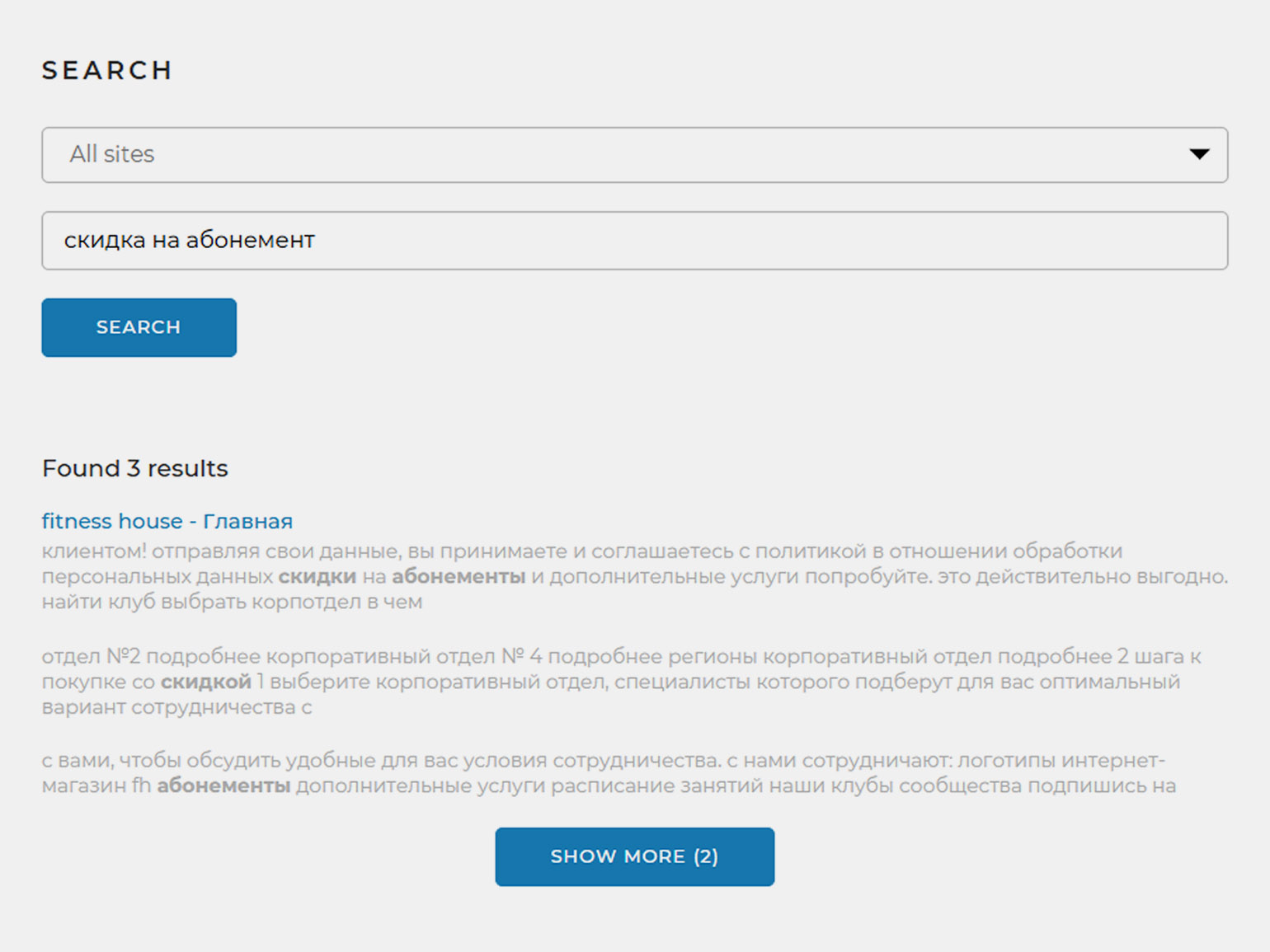

— Первым серьёзным кейсом стал поисковый движок. Принцип работы простой: даёшь программе стартовую ссылку, например сайт маркетплейса, движок начинает сканировать страницы и переходить по всем ссылкам, которые найдёт, потом он собирает текст, анализирует и сохраняет в базу данных. Когда пользователь вводит запрос — скажем, «чехол для телефона», — движок ищет его среди всех проиндексированных страниц и выдаёт результаты: где встретил эту фразу, в каком контексте, на каких страницах. Можно даже фильтровать по конкретным сайтам. По сути, я создала мини-Google — конечно, гораздо примитивнее, но принцип тот же.

Скриншот: личный архив Анастасии Алифановой

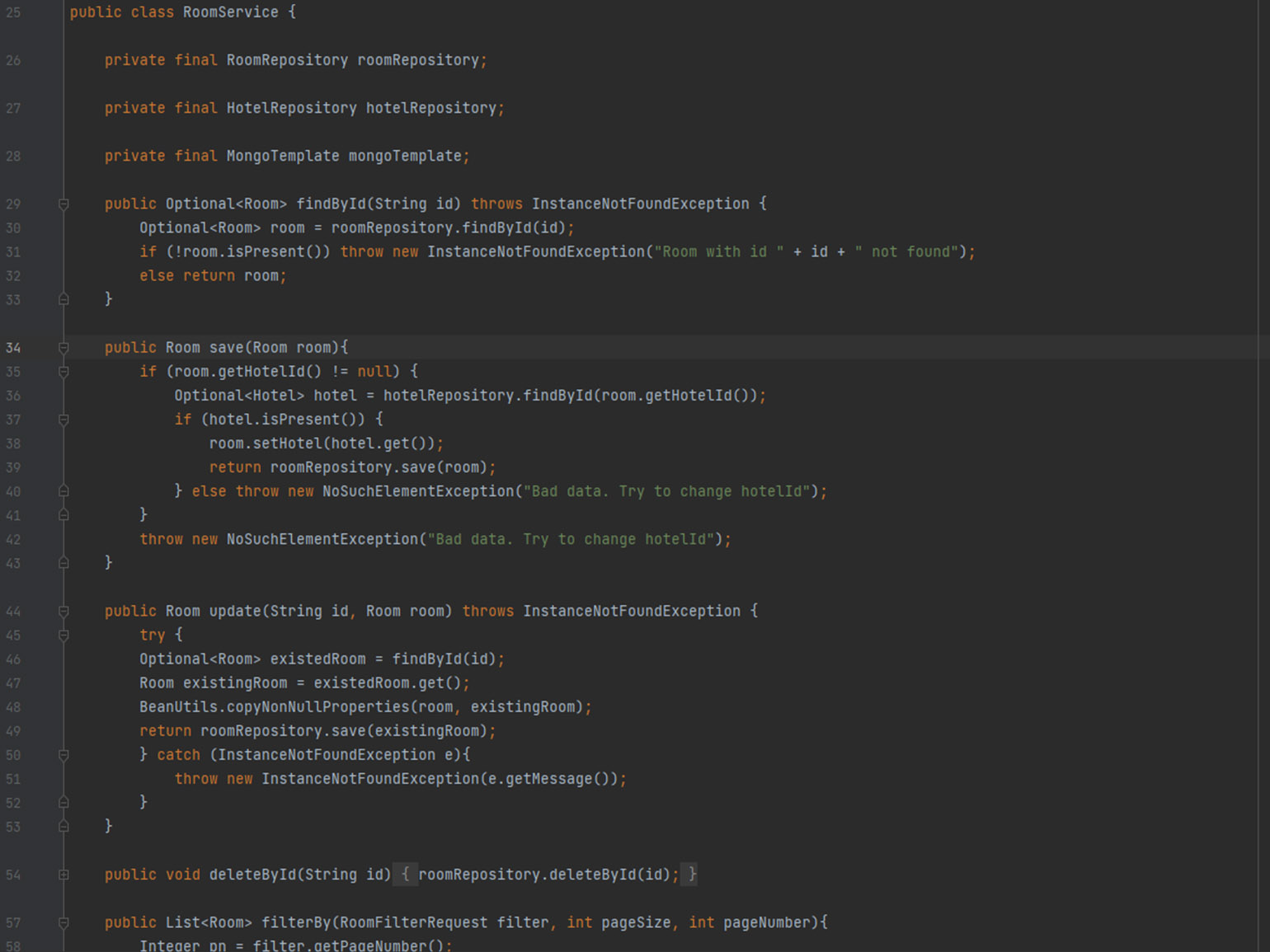

Система бронирования отелей — более прикладная задача. Там можно создавать пользователей, добавлять отели, управлять номерами и бронированиями. Классическая CRUD-система, но с хорошо продуманной архитектурой.

Скриншот: личный архив Анастасии Алифановой

— А как проходила командная разработка? Это ведь совсем другой опыт по сравнению с индивидуальными проектами.

— Кардинально другой! Командный проект открыл мне новые горизонты — я узнала про DevOps-инструменты, изучила методологии работы в команде и поняла, насколько сложно согласовать разные части программы, когда над ними работают разные люди.

Мы делали соцсеть, поэтому всю работу поделили на микросервисы: я отвечала за уведомления, другие ребята взяли друзей, посты, сообщения и остальной функционал. Работали спринтами по две недели — каждый должен был написать свою часть кода и показать, как это работает на общем сайте.

Благодаря чёткому техзаданию было понятно, что делать, но самым сложным было состыковать фронт и бэк. У меня долго это не получалось, и я уже начала паниковать. Огромное спасибо нашему тимлиду Валентине — она всегда была готова помочь, и в итоге мы вместе разобрались с проблемой.

«Четыре месяца поисков и восемь собеседований»: о трудоустройстве и работе мечты

— Как ты искала первую работу?

— Когда поняла, что готова, я обратилась в Центр карьеры Skillbox. Консультант Алёна буквально взяла меня за руку и провела через весь процесс: объяснила, как устроен IT-рынок, где искать вакансии, как составить резюме так, чтобы оно не потерялось среди тысяч других. Она научила меня писать сопроводительные письма — оказывается, там тоже есть свои нюансы.

Всё было ново и интересно, но в то же время слишком волнительно. Особенно я переживала из-за того, что вряд ли кто-то возьмёт на работу студентку, да ещё и без коммерческого опыта. К тому же по телеграм-каналам и чатам ходили панические настроения: якобы IT-рынок схлопывается, джунов больше не берут, нужны только мидлы с тремя годами опыта и всё в таком духе.

Я думала: «Ну вот, не успела даже начать, а уже опоздала».

Но Алёна меня подбадривала и говорила, что хорошие специалисты всегда нужны, даже начинающие. И правда — благодаря упорному поиску нашлось место и для меня.

— Сколько было собеседований до успешного?

— Около восьми. Меня удивлял тот факт, что каждая компания проводила собеседование по-своему. На первом мне показывали фрагменты кода и спрашивали, что они дадут на выходе. На других собеседованиях делали упор на теоретические вопросы: где-то ограничивались базой, а где-то требовали углублённых знаний, хотя я подавалась только на роль джуниор-специалиста. Иногда давали практические задания, например отредактировать готовый код или написать новый с нуля.

— Что особенно тебя пугало на интервью?

— Больше всего волнение накатывало ещё до начала — в ожидании, когда не знаешь, какой формат и какие вопросы подготовила команда. Именно неопределённость была самым сложным.

Но стоило успешно ответить на несколько вопросов подряд, и уверенность постепенно возвращалась.

— Как ты готовилась к собеседованиям?

— Сначала я изучила форумы и статьи, чтобы собрать актуальный список вопросов, которые обычно задают Java-джуниорам. Потом готовила развёрнутые ответы, записывала их на диктофон и прослушивала по несколько раз — так информация лучше усваивалась. При этом старалась понять, почему вопрос вообще задают и что проверяют с его помощью. Это помогло чувствовать себя спокойнее во время интервью.

— Классный лайфхак для подготовки к техническим собеседованиям! А почему ты в итоге выбрала «Лигу Цифровой Экономики»?

— Она зацепила сразу несколькими моментами. Во-первых, это не IT-стартап из трёх человек, а серьёзная компания с большим штатом и корпоративными клиентами — чувствуешь стабильность. Плюс они реально вкладываются в новичков, например для джунов есть специальный курс по Scala.

Но главное — график работы. Я должна приходить в офис всего раз в неделю, остальное время — удалёнка. Для меня это был важный критерий при выборе, ведь нужно ещё год совмещать работу с университетом. А на лето я вообще договорилась на полную удалёнку, потому что я сейчас получаю права и мне нужно время на автошколу.

И вишенка на торте — никакого тестового задания. После стольких собеседований я морально готовилась к очередной порции задачек, но у нас было только техническое интервью, где мне удалось показать знания без лишнего стресса.

«Всё никак не могла поверить, что нашла работу»: о первых днях и новых вызовах

— Помнишь первый рабочий день?

— Ещё бы! Он начался с организационных моментов: нужно было подписать документы и установить необходимое ПО. Признаюсь, я всё ещё не могла поверить в то, что поиски увенчались успехом, — четыре месяца хождений по собеседованиям немного пошатнули уверенность. Но это ощущение сменилось другим, когда прошёл первый же командный созвон, где каждый делился статусом сделанной работы.

Я почувствовала себя частью команды, и это было здорово.

— Как прошли первые недели? Ведь пришлось изучать новый язык разработки.

— Да, изучение Scala стало настоящим вызовом, ведь я осваивала его с нуля. Но компания это предусмотрела: мне дали месяц на то, чтобы пройти внутренний курс по Scala. Это было очень удобно — не пришлось самой искать материалы и гадать, что именно изучать.

Моя должность — начинающий Scala-разработчик, хотя на курсе Skillbox я обучалась Java. Но всё логично: у этих языков похожий синтаксис, они могут использовать те же библиотеки и работать в тех же средах разработки. Но для задач моей компании возможности Scala подходят больше.

Даже с похожим синтаксисом давался этот язык нелегко: порой ошибки возникали на ровном месте, приходилось долго разбираться. Эмоции в тот период были самыми разными — от тревоги и неуверенности до живого интереса и радости, когда что-то наконец получалось.

Программирование — это не только про код, но и про целую гамму чувств.

— Расскажи про свой обычный рабочий день. Из чего он состоит?

— Сейчас я держу фокус на обучении: продолжаю осваивать Scala, пишу код, провожу ручное тестирование, исправляю ошибки. Несколько раз в неделю у нас проходят созвоны по статусу задач. Я их очень ценю, потому что там узнаю не только о текущих проектах, но и о том, какие задачи ждут меня на горизонте. Это помогает видеть общую картину.

Фото: личный архив Анастасии Алифановой

— Расскажи про систему наставничества в компании. Тебе помогают?

— Конечно! У меня целых два наставника, и это невероятная поддержка. Они терпеливо отвечают на все мои вопросы, даже самые несуразные, помогают подстроиться под рабочий ритм компании и влиться в коллектив.

— Чем реальная разработка отличается от учебных проектов?

— Много чем: сложностью, масштабом задач, количеством вовлечённых людей, зоной ответственности. Общим, пожалуй, остался только сам процесс написания кода. Поначалу особенно непривычно было осознавать возросший уровень ответственности.

Если на курсах можно было без последствий отложить сложное задание и вернуться к нему позже, то в работе такой возможности нет — от твоего кода зависят другие.

С другой стороны, неожиданно проще оказалось отчитываться о прогрессе, например через code review или во время планирования задач. Это структурирует работу и помогает чётко понять, что и когда нужно сделать.

«Мечтаю дорасти до тимлида»: о планах и советах начинающим

— Какие планы?

— Сначала я хочу успешно окончить бакалавриат в СПбПУ, параллельно углубляться в рабочие задачи и тренироваться на LeetCode — это отличная платформа для оттачивания алгоритмического мышления, а это очень ценится в разработке. После этого я планирую постепенно развиваться в профессии и в перспективе дорасти до тимлида.

— Отличный план! А думаешь ли ты продолжить образование, например в магистратуре?

— На данный момент я не собираюсь поступать в магистратуру — опыт обучения в бакалавриате показал, что практика для меня ценнее. Но я обязательно буду проходить дополнительные курсы для повышения квалификации. Пока думаю освоить фреймворки Java вроде Wicket или Spark. По Scala определюсь позже — когда пойму, что будет актуальнее для моей работы и профессионального роста.

— Что бы ты сказала тем, кто считает, что разработка — не для гуманитариев?

— Готова развеять этот стереотип на собственном примере. Я сама не чистый технарь — языки и литература всегда давались мне легче, чем физика, математика и другие точные науки. И хотя изначально программирование не казалось мне очевидным выбором, я смогла найти себя в этой сфере благодаря интересу к информатике и способностям к логическому мышлению.

В моей университетской группе тоже много гуманитариев, и некоторые из них не только не бросили учёбу, но и уже нашли работу в IT. На мой взгляд, ключевое здесь — не профиль образования.

Думаю, разработчику достаточно просто уметь мыслить логически или решать задачи на логику. А способности к информатике — просто приятный бонус, с которым будет немного быстрее и легче осваивать профессию.

— Что самое важное для успеха в разработке?

— Если брать классическую триаду «талант, упорство, правильное обучение», для меня решающим стало именно упорство. Это не значит, что остальное не важно, — просто именно упорство помогло мне не сдаться во время четырёх месяцев поиска и продолжать заниматься каждый день, даже когда многое не получалось.

— Если бы ты встретила себя год назад, что бы посоветовала?

— Меньше сомневаться и переживать при принятии решений об обучении. Время на освоение нового всегда найдётся, если есть желание.

Главное — начать, ну а дальше с правильным настроем и дисциплиной можно освоить всё что угодно.

— А что бы ты сказала подруге, которая боится, что не справится с IT?

— Постаралась бы поддержать её и показать, насколько разнообразна IT-сфера. Здесь можно найти себя в DevOps, Data Science, бэкенд- или фронтенд-разработке, тестировании, аналитике, дизайне. Даже если не преуспеешь в одном из направлений, всегда можно попробовать другое — скорее всего, полученные знания пригодятся и там.

Хотя в начале обучения будет непросто, результат стоит того. IT — это возможность не только построить карьеру, но и влиять на мир, создавая будущее уже сегодня.