Как СССР побеждал в компьютерной гонке, а потом её провалил

Советские компьютеры 1950‑х годов не уступали западным, но с конца 1960‑х они стали резко отставать от капиталистических ЭВМ.

Компьютерная эра во всём мире началась почти одновременно — сразу после Второй мировой войны. В 1948 году у США уже были первые ЭВМ Mark и ENIAC, поэтому советское правительство решило не отставать и организовало структуры, которые должны были заниматься разработкой аналогичной техники.

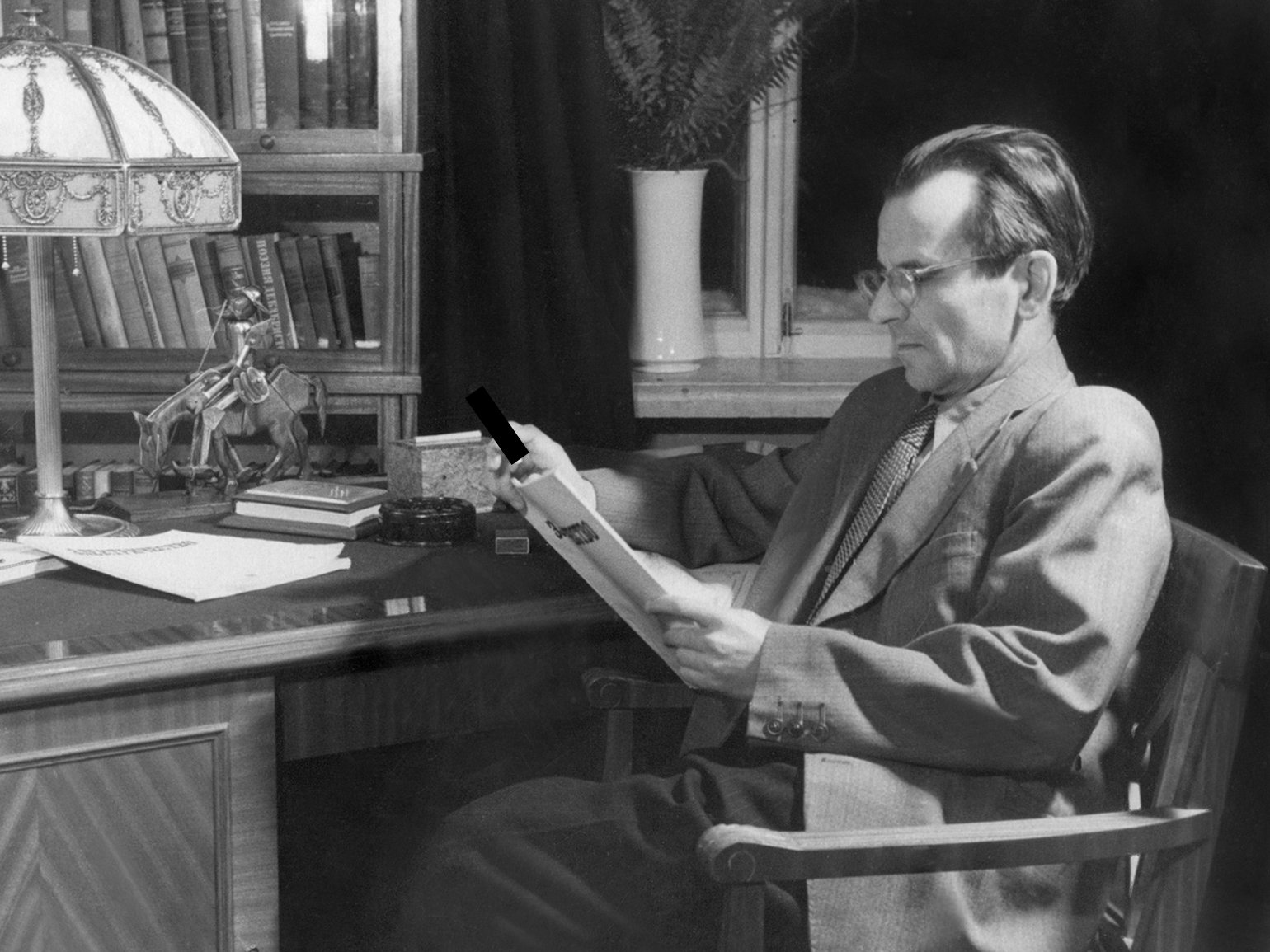

Одну из них, Институт точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ), долгое время возглавлял академик Сергей Алексеевич Лебедев. Сегодня его называют отцом советских ЭВМ.

Фото: «История информационных технологий в СССР и России»

МЭСМ — ЭВМ, работающая по принципу арифмометра

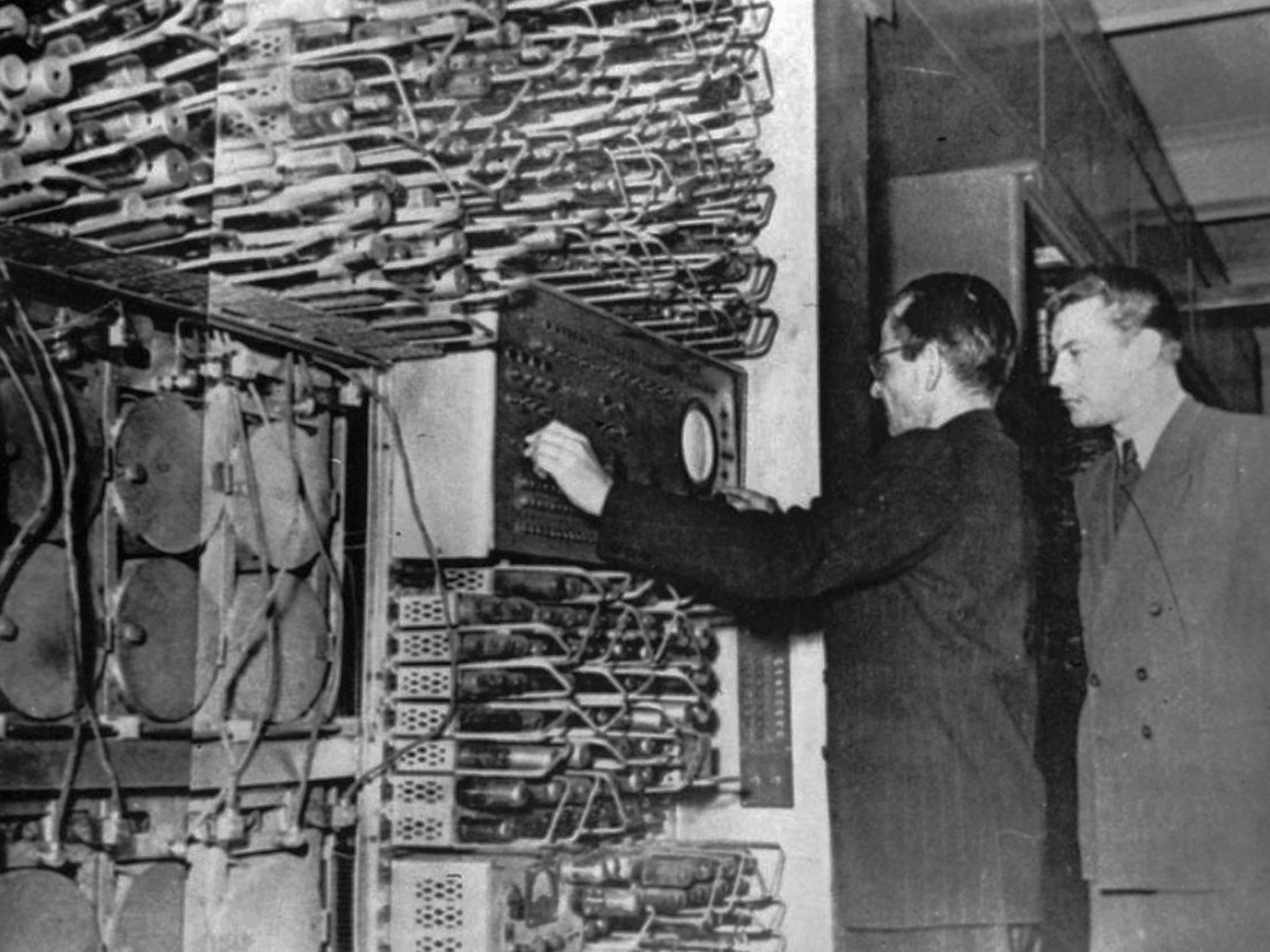

Первую ЭВМ в СССР и континентальной Европе создали в Киевском институте электротехники под руководством академика Лебедева.

Вообще, Лебедев хотел создать цифровую ЭВМ ещё в начале войны — тогда он руководил лабораторией в Московском электротехническом институте. Однако в 1941 году институт эвакуировали на Урал и учёному пришлось плотно заниматься военными разработками: самонаводящимися торпедами, системой стабилизации танковых орудий и тому подобным.

Когда война закончилась, Лебедев вернулся в Москву. Но реализовать проект счётной супермашины оказалось непросто. Он обратился в ЦК ВКП(б) и рассказал куратору по науке, что его ЭВМ будет выполнять до 10 000 операций в секунду, но над ним только посмеялись: «А что будет, когда мы все задачи на вашей машине прорешаем — выбросим её на свалку?»

К счастью, в 1947 году Лебедева пригласили в Киев, и он продолжил работу над вычислительной машиной. К осени 1948 года Сергей Алексеевич уже разработал модель вычислительной машины. Она работала по принципу арифмометра и предназначалась для ускорения и автоматизации счёта. Лебедев назвал свою машину МЭСМ (малая электронная счётная машина). А в марте 1949 года Лебедев создал и испытал работающий макет арифметико-логического устройства на радиолампах.

В 1951 году началась сложная работа по переводу макета в действующую ЭВМ. Это были послевоенные годы, людей не хватало, поэтому над машиной работали всего 12 инженеров, 15 техников и монтажниц. Трудиться приходилось сутки напролёт: Лебедев и сам всё время что-то паял, монтировал, клепал. И к декабрю 1951 года машина была готова!

МЭСМ использовала 6000 радиоламп и занимала 60 квадратных метров. Правда, с помещением под компьютер просчитались — машину собрали в комнате на нижнем этаже двухэтажного здания, и когда все 6000 ламп загорелись, температура резко подскочила. Работать стало невозможно, поэтому пришлось разобрать потолок и часть кровли.

Характеристики МЭСМ:

- Машина производила до 50 операций в секунду — неплохая скорость по сравнению с ручными вычислениями.

- Ёмкость ОЗУ — 31 число и 63 команды.

- Представление чисел — с фиксированной точкой, 16 двоичных разрядов.

- Команды трёхадресные, длиной в 20 двоичных разрядов (4 разряда — код операций).

- Дополнительно можно было подключать ЗУ на магнитном барабане ёмкостью 5000 слов.

- Данные вводились с помощью перфоленты или штекеров на коммутаторах, а выводились на электромеханическое печатающее устройство или фотографировались.

Во время испытаний МЭСМ производила сложные вычисления — рассчитывала сумму факториалов нечётных чисел, возводила дроби в степень. Все увидели, что скорость компьютера намного превышает человеческие возможности.

В 1952 году ЭВМ продемонстрировали на публике — и с тех пор она считается первой работающей электронно-вычислительной машиной в СССР и континентальной Европе.

Лебедев разработал МЭСМ в качестве макета для отработки принципов построения БЭСМ (большой электронной счётной машины), которую создавали параллельно. Но и саму МЭСМ активно использовали — на ней решали разные научно-технические и экономические задачи:

- рассчитывали энергосистемы и строительные конструкции;

- обрабатывали геодезические наблюдения;

- составляли статистические таблицы;

- решали задачи баллистики, синтеза аммиака и многое другое.

МЭСМ использовали в реальных задачах до 1957 года, а потом ещё два года на ней обучали студентов.

Благодаря первой машине Лебедева в СССР начало развиваться программирование и производство вычислительной техники.

БЭСМ — быстрая, как снаряд

В том же 1952 году команда Лебедева построила БЭСМ-1.

- В машине было 5000 электронных ламп.

- Она могла выполнять 8000–10 000 операций в секунду.

- Внешняя память — на магнитных барабанах (два барабана по 5120 слов) и магнитных лентах (четыре барабана по 30 000 слов). Машина имела общую память для команд и данных — всё по архитектуре фон Неймана.

- Система представления чисел — двоичные с плавающей точкой.

- Система команд — трёхадресная. В каждой команде содержатся код операции, два адреса исходных операндов и адрес результата операции.

В 1953 году на международной конференции в Дармштадте БЭСМ-1 признали самым быстродействующим компьютером в Европе. По скорости работы и объёму памяти она уступала только американской IBM 701.

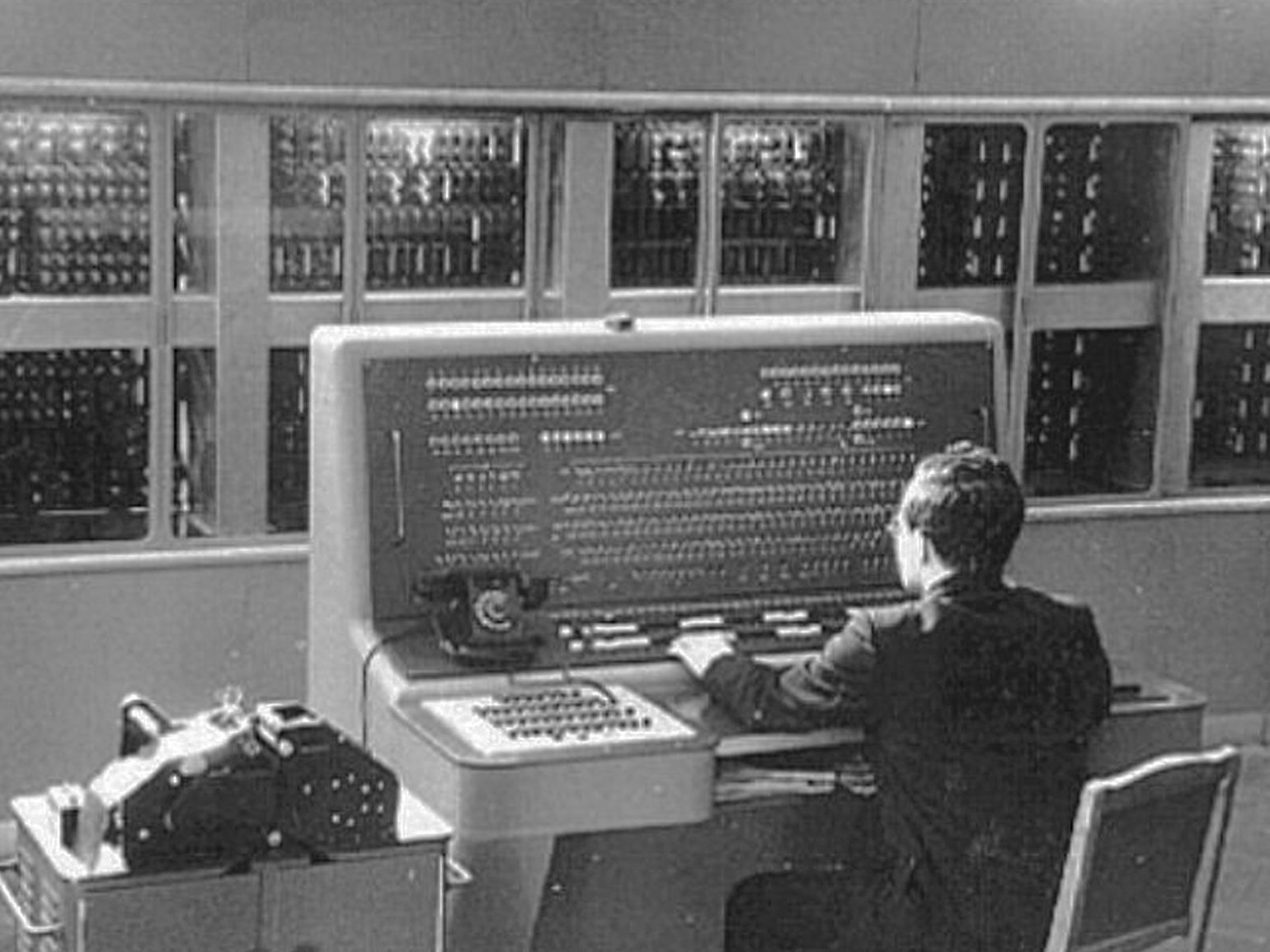

Фото: «Виртуальный компьютерный музей»

В столице оценили работу Лебедева и назначили его директором московского Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ). БЭСМ перевезли в Москву и установили на первом этаже института. На ней решали научные и прикладные задачи, казавшиеся в то время неразрешимыми из-за большого объёма вычислений.

БЭСМ могла рассчитать траекторию полёта снаряда быстрее, чем снаряд долетал до цели. В то время это было огромным достижением. А ещё именно на БЭСМ-1 была рассчитана траектория полёта ракеты, доставившей на Луну вымпел СССР в 1959 году.

В 1960 году БЭСМ-1 разобрали, и по этому поводу сотрудники ИТМиВТ даже написали эпитафию.

Фото: «История информационных технологий в СССР и России»

Серийные компьютеры Лебедева

В 1957 году Ульяновский завод им. Володарского начал выпускать компьютеры БЭСМ-2. Ими оснастили все крупные вычислительные центры страны. На новых БЭСМ рассчитывали запуски искусственных спутников Земли и первых космических кораблей.

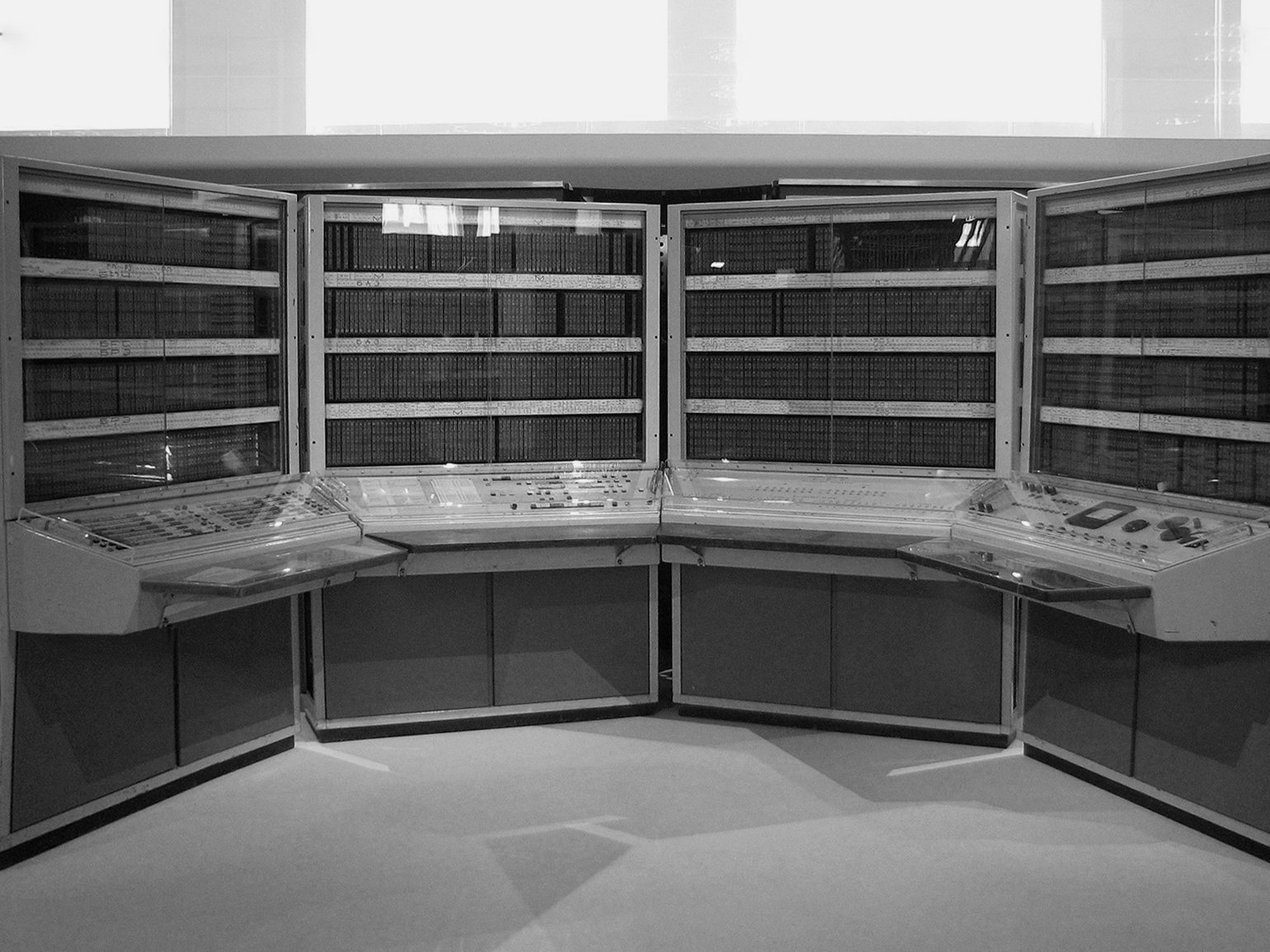

А в середине 1960-х разработали и запустили в производство БЭСМ-6 — супер-ЭВМ второго поколения на полупроводниковых транзисторах. Она могла выполнять уже около 1 млн операций в секунду.

Фото: Wikimedia Commons

В то время советская вычислительная техника шла вровень с западными разработками. Даже Норберт Винер говорил, что советские учёные опережают американских в области теории информации, а в части аппаратуры отстают совсем немного.

Лебедев, используя свои наработки при создании МЭСМ, разработал ещё 15 электронно-вычислительных машин. Но отечественным кибернетикам не дано было стать лидерами в компьютерной гонке. В 1966 году в СССР свернули разработку собственных вычислительных машин и начали копировать серию IBM 360 в качестве единого стандарта ЭВМ.

Академик Лебедев протестовал против этого решения — он рьяно доказывал, что клонирование устаревающих систем отбросит компьютерную индустрию на годы назад. Но учёного не послушали — у его оппонентов была власть.

В 1972 году решение о копировании американской IBM приняли окончательно. Эту весть Сергей Александрович принял очень тяжело. Здоровье немолодого уже академика постоянно ухудшалось, и через два года, после долгой болезни, Лебедев скончался.

Фото: «История информационных технологий в СССР и России»

Много ли выиграла советская компьютерная индустрия от этого решения? По мнению академика Малиновского, нанесённый ущерб был выше, чем полученные результаты. Клонирование IBM шло с трудом, документацию было сложно достать, не было подходящего оборудования и комплектующих. Сроки изготовления постоянно срывались.

В 1970-х годах советская вычислительная техника уже серьёзно отставала от западной, особенно в гражданских областях. ЭВМ использовали в основном в военных разработках. Но руководство страны не рассматривало производство электронно-вычислительных машин как ключевую отрасль. Бытовало мнение, что нехватку компьютеров можно восполнить большим количеством людей с арифмометрами.

В итоге компьютерная революция 1980-х застала страну врасплох. А в 1990-х годах СССР перестал существовать и отставание отечественной компьютерной техники от западной уже мало кого интересовало.