«Не грусти обо мне»: вспоминаем «Сказку странствий» Александра Митты

Средневековые притчи, картины Брейгеля и музыка Шнитке в первом советском хоррор-фэнтези.

14 июля 2025 года не стало Александра Митты. Все помнят его как режиссёра ярких фильмов-эпосов: зрелищного «Экипажа», шутливого «Как царь Пётр арапа женил», надрывного «Граница. Таёжный роман». Но для многих самой страшной, самой красивой и самой недооценённой его сказкой навсегда останется «Сказка странствий».

Кинокритик Фёдор Дубшан рассказывает:

- о чём этот фильм;

- почему сам Александр Митта называл «Сказку странствий» рискованным экспериментом;

- кто мог сыграть Орландо вместо Андрея Миронова;

- каких усилий стоило создание дракона;

- почему лента настораживала советскую цензуру;

- как Митта спрятал в фильме картины Брейгеля и роман Камю.

«Я расскажу тебе свою тайну»: грустный сюжет страшной сказки

В «маленьком княжестве между гор и озёр» живут двое сирот: братец Май и сестрица Марта (Татьяна Аксюта). У Мая есть необычайная способность: волшебным образом он умеет находить золото. Вот только за это умение приходится расплачиваться: от драгоценного металла у мальчика «делаются судороги, болит голова, всё тело ломит». Марта, жалея брата, запрещает ему пользоваться даром, поэтому живут они в нищете: когда все горожане празднуют приход зимы и вино льётся рекой, Май и Марта радуются картошке, покусанной мышами, да пустой бутылке из-под бургундского.

«Придёт Дед Мороз и подарит тебе настоящий подарок», — обещает Марта. И Дед Мороз действительно приходит, но вместо подарков похищает Мая. Под маской доброго старика скрывается бандит Горгон (Лев Дуров), который с помощью чудесных способностей ребёнка надеется несказанно разбогатеть.

Марта отправляется на поиски братика. По дороге она встречает бродячего учёного, изобретателя, врача и философа Орландо (Андрей Миронов).

— А куда ж ты идёшь?

— Не знаю.

— Тогда нам по пути. Я тоже не знаю, куда еду.

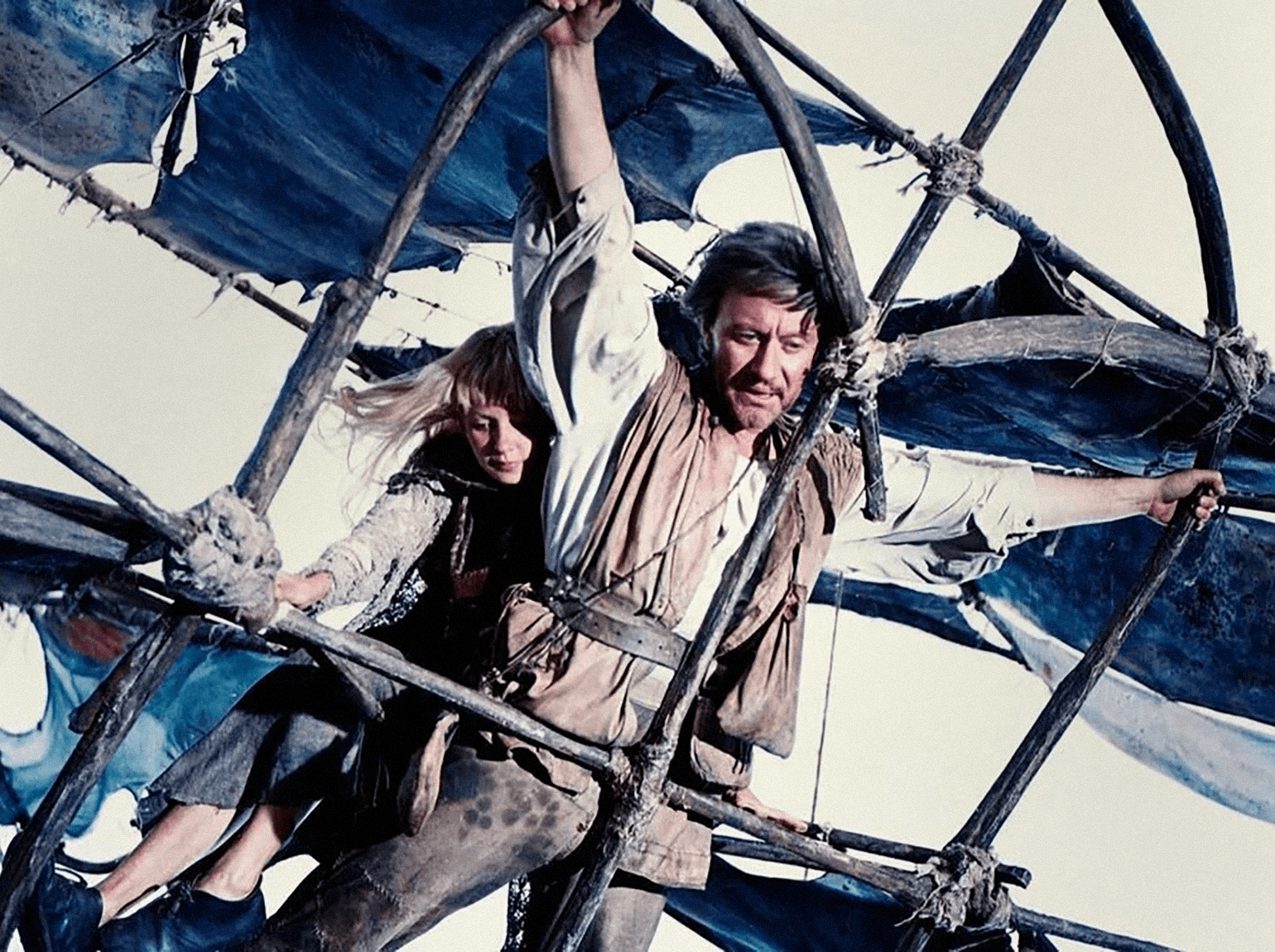

И они отправляются вместе по миру страшной средневековой сказки. Где волки могут съесть лошадей, оставив лужицу крови на снегу. Где в страшном городе, охваченном чумой, пылают огни. Где людей пытают и казнят ни за грош. По дороге герои сталкиваются с чудовищным драконом, попадают в страну лентяев, в тюрьму, из которой они чудом спасаются на планере, сделанном Орландо...

А Май тем временем растёт. Растёт, вырастает и становится совсем не похож на того мальчика, которого знала Марта.

«Тысяча важных идей, тысяча нерешённых задач»: рождение фильма

Как у Мая, было от чего разболеться голове и у Александра Митты. На своём пути от идеи к воплощению «Сказка странствий», как её герои, прошла через много испытаний.

Митта написал первоначальный сценарий «Сказки» самостоятельно, но окончательный вид ему должны были придать постоянные соавторы режиссёра — дуэт блестящих сценаристов Юлия Дунского и Валерия Фрида. Они работали с режиссёром над «Экипажем», «Арапом», «Звездой» — самыми знаковыми и успешными его картинами. Но как раз на «Сказке» сотворчество прервалось по трагической причине: в 1982 году Юлий Дунский, тяжело страдавший от бронхиальной астмы, ушёл из жизни. После его смерти Валерий Фрид отредактировал сценарий, но полноценной работы уже не вышло.

Режиссёру пришлось полагаться на собственную интуицию. «Для меня этот фильм был довольно рискованным экспериментом, — рассказывал в интервью Митта. — Раньше я снимал фильмы отдельно для детей и отдельно — для взрослых. А можно ли сделать фильм, который был бы в равной мере интересен и взрослым, и детям?» «Сказка» должна была увлечь и тех и других, и напугать, и рассмешить, и вдохновить.

Фото Henschel / Ullstein bild / Getty Images

За натуру можно было не волноваться. Фильм стал совместным производством трёх стран: Советского Союза, Чехословакии и Румынии. Это означало, что можно будет создать атмосферу европейской сказки, так сказать, на месте: снимать решили в чешских Крумловском замке, в замке Кост и в крепости Троски. И конечно, всегда к услугам советских кинематографистов был Крым с его романтическими видами.

А вот переговоры о сотрудничестве с иностранными студиями шли тяжело. Большая часть производства легла на плечи советской стороны. Пришлось удешевить производство, упростить спецэффекты и уменьшить размеры декораций. Единственный, кого вся эта экономия не коснулась, — дракон.

Художник Театра имени Сергея Образцова Владимир Птицын создал дракона в кратчайшие сроки: время поджимало. Один только хвост чудовища был длиной почти 12 метров, а вся конструкция из пенопласта, поролона и металла весила несколько тонн. В разобранном виде её транспортировали в Ялту на трёх 20‑тонных грузовиках. Во время съёмок дракона окружали вспышки огня, потоки воды и другие спецэффекты. Но дракон получился не столько страшным, сколько добрым и немного грустным. На съёмочной площадке его ласково прозвали Васей.

Другой сложной задачей стали комбинированные съёмки полёта Орландо и Марты на планере-«нетопыре», который изобретатель создал из собственного плаща. Примечательно, что каскадёрские трюки, даже самые опасные, актёры зачастую исполняли сами, без дублёров.

«Будем странствовать вместе»: актёрский состав фильма

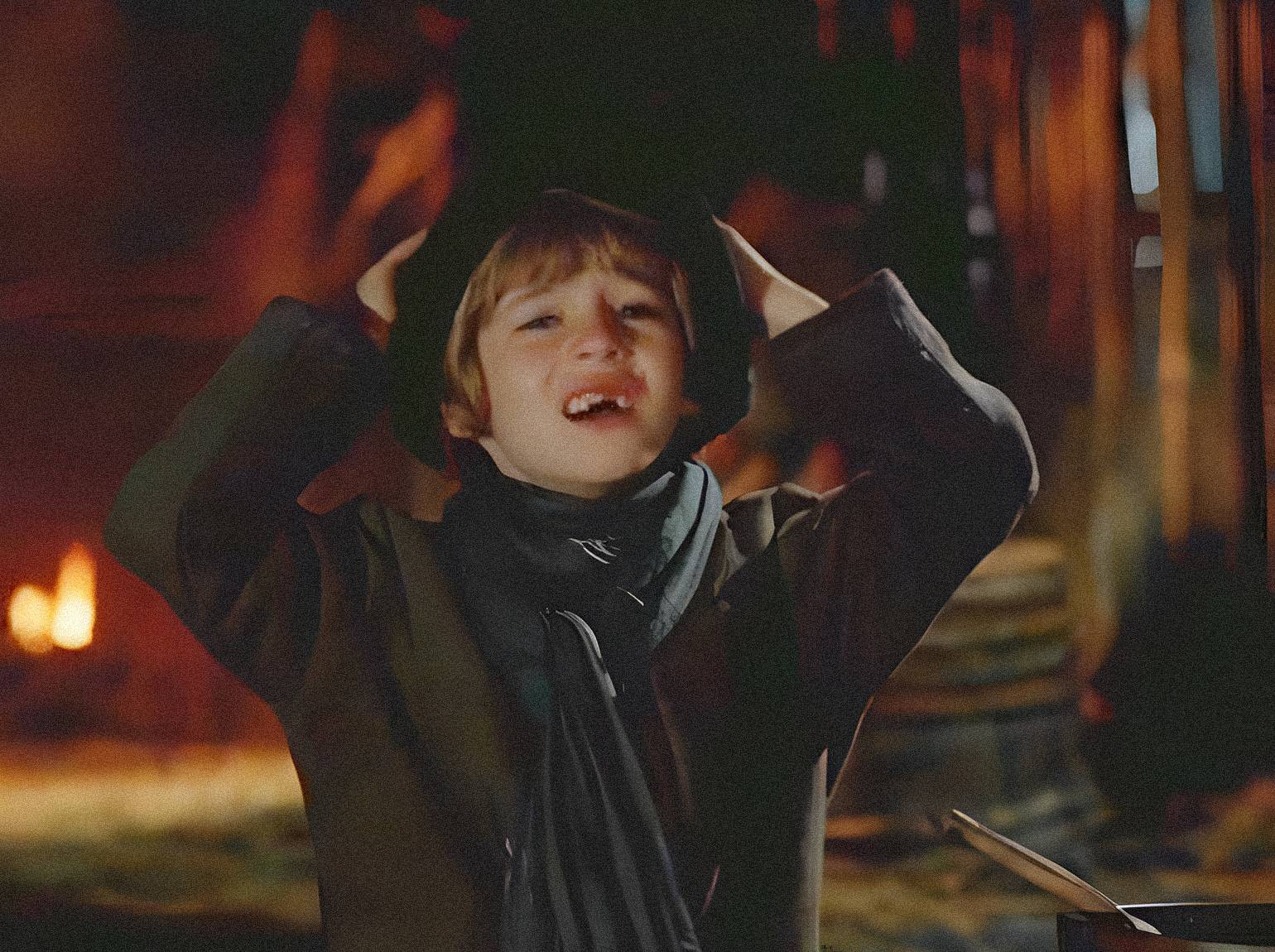

«Сказка» могла получиться совершенно иной. Например, главных героев могли сыграть совершенно другие актёры. Митта долго не мог подобрать убедительного мальчика, «умного и крепкого», на роль маленького Мая. Как-то на катке он увидел семилетнюю Ксюшу Пирятинскую. Режиссёр заметил, что девочка, несмотря на неудачи, упорно продолжает тренироваться, роняя слёзы. И слёзы, и упорство были просто необходимы исполнителю роли Мая, ведь на площадке ему предстояло плакать по несколько дублей подряд. Ксению утвердили.

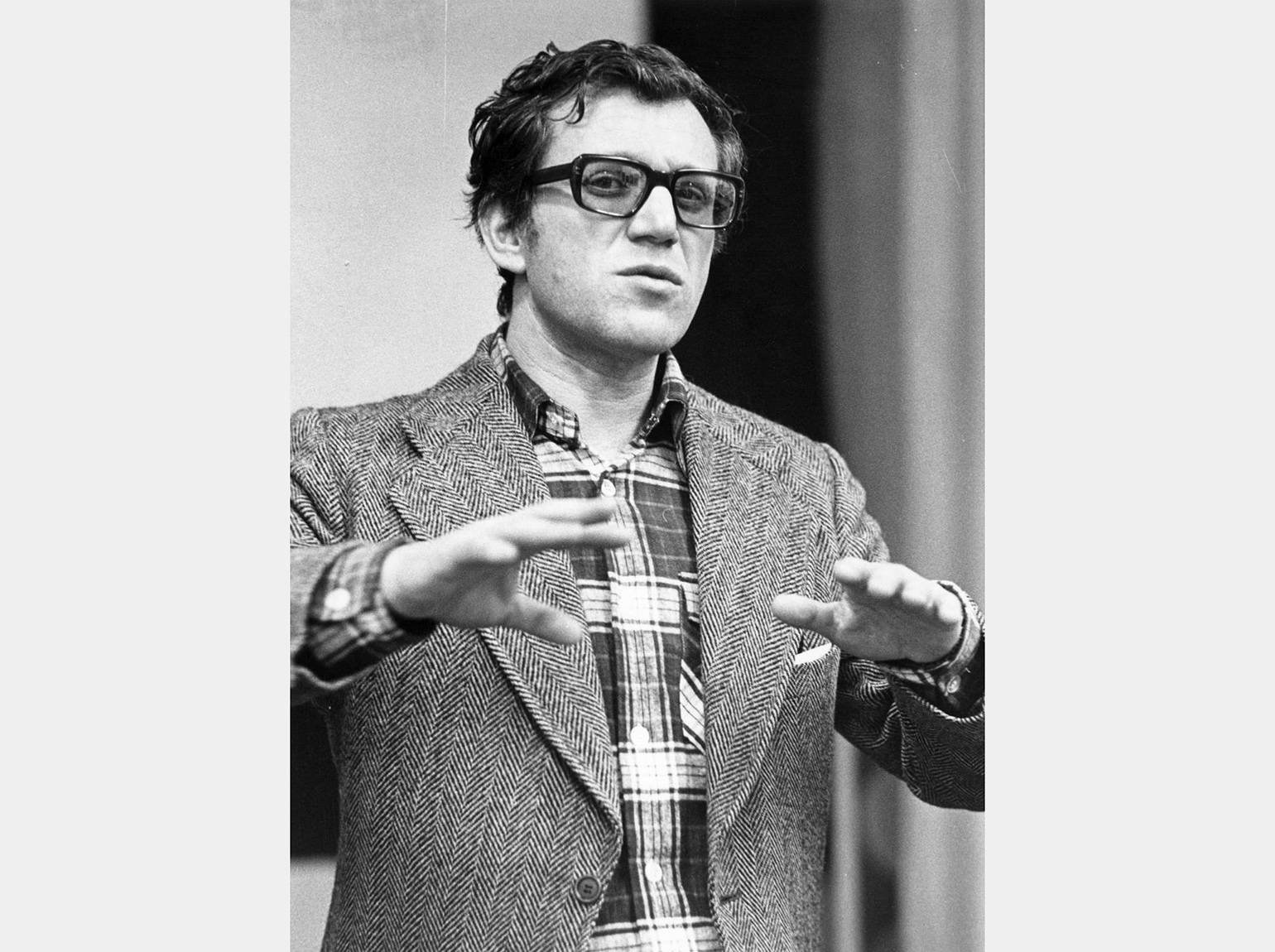

Труднее всего оказалось выбрать актёра на роль Орландо. Митта разрывался между Леонидом Филатовым, который уже играл у него в «Экипаже», и Андреем Мироновым. Режиссёр понимал, что выбор любого из них полностью изменит кино.

Митта вспоминал: «...с одним актёром фильм может стать философской притчей, а с другим — трагической клоунадой о главных ценностях жизни. Снять два фильма было нереально. Но когда ещё перед тобой есть два великих артиста и оба могут сыграть?! В театре бывает два состава, в кино возможен только один. Филатов деликатно предлагал сделать выбор, он никогда не демонстрировал свою большую заинтересованность, не влиял на режиссёра. А Миронов понимал, что эта роль, по сути, его, и боролся за неё. Позвал меня домой и разыграл целый концерт — сыпал остротами, пел, был просто неотразим. Это был ярчайший из всех когда-либо виденных мной актёрских бенефисов».

Миронов в то время активно искал выхода за пределы закрепившегося за ним комедийного амплуа франтоватого плута, то нелепого, как Геша Козодоев, то искромётного, как Остап Бендер, то зловещего, как министр-администратор из «Обыкновенного чуда». Он уже сыграл в 1979 году в «Фантазиях Фарятьева» маленького, застенчивого человека, неуклюжего и закомплексованного, но способного на глубокое сильное чувство. А параллельно с пробами у Митты играл у Алексея Германа в драме «Мой друг Иван Лапшин» — тоже совершенно нехарактерного для себя персонажа, талантливого, но надломленного и нескладного журналиста Ханина.

Изобретатель Орландо совсем не похож на ранних мироновских героев. Он, конечно, чудак-человек: часто слабовольный, ворчливый, легкомысленный, неудачник — ни семьи, ни дома... по пушкинскому рецепту, «и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Но здесь нет ни тени той клоунады, которой ожидал Митта.

Орландо Миронова бесконечно добр и отважен. Он настоящий гений: изобрёл всемирный язык, пять способов бессмертия, лечение «зловреднейших опухолей», паровую машину... Он, как тут говорят, «Гиппократ, Овидий и Аристотель, и все в одном лице». Правда, мы не знаем ничего, что бы он воплотил в жизнь. А все свои чертежи и записи Орландо, вот ведь незадача, по случайности утопил в пруду. Нелепый мечтатель, в своей нелепости трагичный и великий. Правда, Марта поймёт и оценит это, уже потеряв его навсегда, когда Орландо отдаст свою жизнь в борьбе с жуткой Дамой-Чумой.

Даже после утверждения Миронов чуть было не потерял роль. Румынская сторона согласилась на сотрудничество при условии, что Орландо сыграет румынский актёр. Пришлось вмешаться чиновникам из Госкино: они всё-таки отстояли Миронова, предложив взамен, что в последней части взрослую Марту сыграет румынская актриса. На том и сошлись — однако позже дело спустили на тормозах и Татьяна Аксюта тоже сыграла свою героиню «от и до» — если не считать того, что дубляж Марты передали Марине Неёловой.

Аксюта была в то время на пике успеха: за пару лет до этого она исполнила роль главной героини, Кати, в «Вам и не снилось...» Ильи Фрэза. Её Катя устремлена всеми силами к своему любимому. Марта похожего склада, только её цель, конечно, найти брата. Если Орландо — это ум и восприятие, то маленькая несгибаемая Марта вся, кажется, состоит из воли и стремления. Они безупречно дополняют друг друга.

Хотя на самом деле отношения актёров, конечно, были совершенно иными. Татьяна Аксюта вспоминала о Миронове: «Накануне съёмок умер его отец... Первое время он даже ни с кем не мог общаться. Но всё это, можно сказать, пошло фильму на пользу. Между нашими персонажами не должно было быть никакой близости, и это ощущение некоторой отчуждённости хорошо передалось. К тому же он был артистом совершенно другого полёта, так что какая уж тут дружба...» Он даже заставлял актрису возиться с его маленькой дочкой Машей, которая жила с ним на съёмках: мол, они примерно одного возраста, значит, подружки. Аксюту это выводило из себя. Только к концу съёмок Миронов стал относиться к коллеге серьёзнее.

«Десять лет, десять зим я хожу по белу свету»: страдания на экране и на площадке

Александр Митта на площадке был неутомим и актёров тоже не щадил — даже Миронова, только-только пережившего семейную трагедию. Татьяна Аксюта рассказывала: «Андрей Александрович — я к нему обращалась не иначе как по имени-отчеству — страшно переживал. А фанатичный режиссёр картины Александр Митта знал только одно: „Собрались! Мотор!“ Чужие страдания были ему неведомы. Если ему нужны были слёзы в кадре, он, ни секунды не сомневаясь, мог шепнуть на ушко: „Я тут телеграмму получил — у тебя мама померла“...»

Вениамин Смехов, сыгравший в эпизоде обрюзгшего, обленившегося Дон Кихота, описал в мемуарах, как работал Миронов под командованием Митты: «Андрей неутомимо послушен мучителю Александру Наумовичу. <...> Ни на долю секунды, ни на полвершка вправо, ни на полтона ниже — ни в чём не отступит от просьбы режиссёра. Он впервые у Митты, он привык к другому режиму, его природа пропитана духом импровизации, но он послушен воле режиссёра. <...> ...Которому палящее солнце не мешает носиться, ругаться без отдыха и тени».

При съёмках одной из сцен, когда по сценарию маленький Май должен был зарыдать, режиссёр просто подошёл и ущипнул девочку. Художник-постановщик Теодор Тэжик возмутился: «Я говорю — ты с ума сошёл? А я на съёмку ездил со своей собакой Басей. <...> Подхожу к девочке и говорю: „Послушай. Вот видишь, сидит Бася. Представляешь, что бы было, если бы режиссёр подошёл и больно дёрнул её за уши?“ И девочка заплакала».

«Мы те, кому дана власть над такими, как ты»: возмущение критиков и Госкино

Отснята была масса материала — по свидетельству актрисы, на две серии. «Помню, как долго снимались сцены с Кармен Галин — ведущей румынской актрисой, которая играла Чуму. Тогда мы ещё не знали, какая несчастливая судьба постигнет этот фильм. Материала было отснято на две серии, но Александру Митте не дали воплотить его задумку. Например, между Чумой и Орландо — философом, которого играл Андрей Миронов, — по сюжету вспыхнул роман, который оканчивался трагически. Но всё это было вырезано из фильма...»

Осенью руководство «Мосфильма» и редколлегия Госкино СССР просмотрели фильм. Вышло скверно: как описывал ситуацию сам Митта, министр кинематографии Филипп Ермаш в ярости топал ногами.

Худсовет порекомендовал серьёзно сократить ленту. Во-первых, исключить «„устрашающие“ подробности, связанные с мотивом чумы», «избавиться и от лишних кадров со скелетами, крысами и прочих аксессуаров „фильма ужасов“». Во-вторых, не слишком увлекаться аттракционами и трюками, добавить побольше юмора и убавить вульгарности в диалогах...

И даже после того, как правки были внесены, выход фильма на экраны отложился: цензоры всё ещё колебались, не получился ли у Митты буржуазный фильм ужасов. Хотя режиссёр и настаивал, что его лента не имеет ничего общего с западным кинематографом, где ужасы «подавляют, унижают, растаптывают человека». Его картина, напротив, должна была помогать детям преодолевать страх, показывая на экране трагические и страшные ситуации.

Как бы там ни было, «Сказка» легла на полку больше чем на год. Вышла картина «тихо, без премьеры» лишь 16 января 1984 года. Митта считал, что прокат намеренно ограничивали: «Сказку странствий» показывали только в периферийных кинотеатрах и на утренних сеансах. Критики отозвались о картине порой с симпатией, но сдержанно. Писали, что фильму «недостаёт поэзии», что он «не очищает душу», что он «половинчатый и сумбурный». Кто сухо заявлял о «просчётах», кто прямо констатировал фиаско.

«Все вокруг стали убеждать, что я провалился, и я поверил в это», — рассказывал режиссёр. «Я только потом, спустя много лет, когда начал преподавать, узнал, что все дети её смотрели и на всех она произвела очень сильное впечатление. И для меня это было откровением, потому что всё это время я жил с сожалением о том, что „хороший получился фильм, но в прокате провалился — жалко“».

«Расскажи мне что-нибудь ещё об этих крыльях»: символы и отсылки в «Сказке странствий»

С первых же кадров зритель оказывается посреди праздника: город, где живут Марта и Май, отмечает приход зимы. Музыка, пляски, фейерверки — и обязательно еда, о которой бедным сиротам приходится только мечтать.

«Знаешь, почему так вкусно пахнет? — объясняет Марта брату. — В том быке жарится баран, в баране индюк, а в индюке утка, а в утке перепёлка...» — «...а в перепёлке мышка, а в мышке таракан!» — подхватывает Май. И сразу ясно: Средневековье.

Тогда действительно треть дней в году были выходными, но дело даже не в достоверности — перед нами ведь не историческое кино. Главное, что знак опознаётся моментально: брейгелевщина, раблезианство, восторг плоти, эти переусложнённые блюда, которыми так любили щеголять на пирах, — и тут же «мышка и таракан»: ирония, снижение, карнавальный перевёртыш.

И дальше Митта ведёт зрителя сквозь череду средневековых образов, словно по картинной галерее. Здесь нет условных королей, принцесс, волшебников, как, скажем, у Марка Захарова. «Сказка странствий» интуитивно чувствуется не как театр, а как более реальный, взаправдашний мир — во многом благодаря тому, что опирается на подлинники.

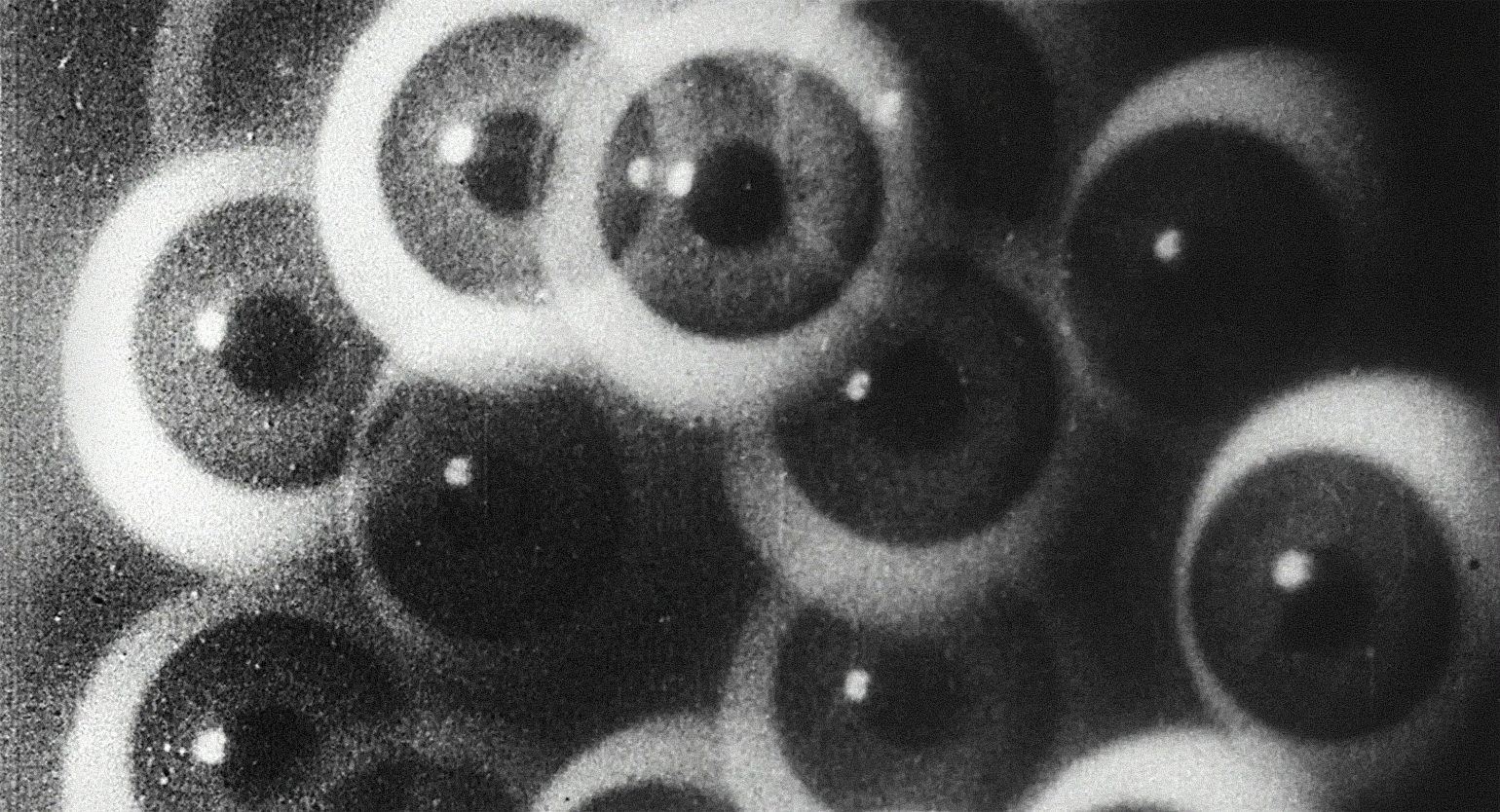

Деревня лени и изобилия на тёплой спине у дракона, где еда сама из земли растёт, а у бывших рыцарей не сходятся на животах камзольчики — один в один волшебная страна Кокань, какой её изобразил Брейгель Старший.

Крестьяне, без толку осушающие болото, или другие, усердно вращающие ворот, чтоб извлечь из земли огонь, — тоже с брейгелевских многофигурных картин, где то празднуют крестьянские свадьбы, то занимаются нелепостями, воплощая фламандские пословицы.

Сцены в полутёмной таверне, где обжираются развращённые магистраты (Владимир Басов, Октавиан Котеску, Жан Лорин Флореску), — ожившее полотно Рембрандта, то ли «Пир Валтасара», то ли «Блудный сын в таверне». А чумной город, в дыму и огне — ад с картины Босха.

Важно, что это не просто визуальные референсы, но и осмысленные отсылки: городские чиновники, подобно Валтасару, погрязли в своём самодовольном невежестве, а Орландо, словно герой евангельской притчи, действительно соблазняется едой и женским вниманием.

Его имя ассоциируется со словом «орёл», — не зря же Орландо может соорудить летательный аппарат, похожий на птицу, из своего огромного плаща. Но на самом деле «Орландо» — это искажённое на итальянский лад «Роланд».

«Неистовый Роланд» (Orlando Furioso) — так называлась рыцарская поэма Лудовико Ариосто, написанная в XVI веке. Это было уже не просто эпическое повествование из феодальных времён. Ариосто, человек родом из самого расцвета Возрождения, позволяет себе и безудержно фантазировать, и иронизировать в адрес героев, и обсуждать проблемы современности. Его «Роланд» — поэма на стыке старого и нового времени.

Так и Орландо у Митты — свет будущего в окружающем его средневековье. Он и поэт, и философ, и врач, и изобретатель, энциклопедист, жадно интересующийся всем, как Леонардо да Винчи. Недаром образ космического человека на его плаще повторяет очертания знаменитого «Витрувианского человека» Леонардо.

Вот Орландо разворачивает огромный плащ и произносит свой монолог: «Мне открылось, что каждый человек — это целый мир! Внутри него текут реки, ручьи, полные животворной влаги. А то, что мы называем сердце, лёгкие — это материки, это же острова, омываемые океаном. И обитают в этом мире, как я полагаю, тысячи крошечных существ, живущих в согласии друг с другом. Когда я это понял, я сделал ещё одно открытие. ...Все мы суть крохотные существа, живущие в одном едином живом организме, имя которому Земля».

Это не просто красивая речь, а повторение идей о микрокосме и макрокосме, которыми действительно вдохновлялись гуманисты Возрождения от Марсилио Фичино до Парацельса. Позже эти же идеи на свой лад подхватили шестидесятники-интернационалисты поколения Митты.

Всё это не проговаривается напрямую, но составляет тело фильма, делая его объёмным, выпуклым, зримым. Поверх старинных аллюзий Митта добавляет целый пласт более поздних: «Сказка странствий» похожа и на множество текстов нового времени.

Сама фабула о том, как сестра ищет брата, открыто отсылает к «Снежной королеве» Андерсена, и даже их имена — Май и Марта — напоминают о Кае и Герде. Выросший и ставший жестокосердным эгоистом, сроднившийся со своим похитителем Горгоном Май (Валерий Сторожик) очень похож не только на Кая, но и на Мальчика-звезду из сказки Оскара Уайльда. Чумной город и казнь замурованием напоминает о новеллах Эдгара По. А в той части истории, где появляется Чума, невозможно не вспомнить о «Чуме» Альбера Камю.

Сам Митта признавался, что для него фильм был «решением проблемы метафоры в кино. И здесь, в сказке, что называется, вырвался на свободу — там всё было метафорой». Если у Камю чума — это среди прочего нацизм, то Митта, снимая в Чехословакии, под чумой имел в виду советские танки в Праге в 1968-м.

«В Москве этого никто не понял. А в Чехословакии редактор, мерзавец такой, быстро сообразил, что к чему, и стал меня убеждать, что это не надо снимать. Я ему говорю: „Как не надо? Москва ведь утвердила. Меня прислали для съёмок. Выполняйте, и всё!“ Он покорился, но донос на меня написал. Когда я вернулся из Чехословакии, на меня уже смотрели с подозрением», — вспоминал режиссёр.

Дракон, на спине которого живут лентяи, — не только средневековый образ, но и современная экологическая, политическая метафора.

«Мы тогда уже начинали задумываться о том, что Россия кормится нефтью и прожирает эти запасы, накопившиеся под ногами. И я придумал историю: спящий Дракон оброс лесом, на нём живут люди, кормятся им, а он рано или поздно проснётся — и всему благополучию конец!» — рассказывал Александр Митта.

Всё это делает объёмным по-настоящему великая музыка Альфреда Шнитке — в духе Нино Роты, то расцвечивающая карнавал, то наводящая жуть в чумном городе, то щемяще-нежная в теме Орландо.

Митта, архитектор по образованию, сделал своим методом объединение совершенно разных элементов и приёмов в некую новую конструкцию. Он уже, по сути, делал то же самое в «Экипаже», где под оболочкой «фильма-катастрофы» собрались и сказка о победе трёх богатырей над огненным драконом, и злободневный намёк на военную катастрофу в Афганистане.

В «Сказке» этот метод становится ещё более заметным. Может, ей и пошло на пользу, что сценарий писал один Александр Митта, без Дунского и Фрида. Что, как режиссёр сам признавал, «две истории (о поисках Мая и о судьбе Орландо) так и не срослись, обнаружились „провалы“, не было их фирменной плотности». Эти провалы, пожалуй, добавили фильму воздуха, сделали его не столько злободневным, сколько вневременным.

Принадлежащий к поколению шестидесятников, Митта ценил творческую свободу первого советского, досталинского десятилетия: недаром его оммажем той эпохе стала «Гори, гори, моя звезда». «Сказку странствий» режиссёр назвал экспериментом, где действенный анализ Станиславского, заставляющий актёров проживать своих героев всем телом, воплотился в «монтаже аттракционов» Эйзенштейна.

Все страшные ситуации, с которыми сталкиваются Орландо и Марта на пути к Маю, не просто становятся сценками в средневековом вертепе, но открывают в них живых людей, заставляют страдать и чувствовать. Орландо смел, но он боится; Марта наполнена волей, но она ошибается. Даже Горгон в исполнении Льва Дурова — не абсолютное зло, а просто жадный, жестокий человек и тем страшен. Но веришь ему, когда в конце он горько признаёт, что золото не принесло ему счастья, а смысл жизни он видит в своём наследнике. В Мае.

«Сказка странствий» вышла разительно непохожей на другие киносказки, оказалась по-настоящему страшной, правдоподобной — и потому полной настоящей надежды. Ведь Май, выросший, как полагал Горгон, «с его душой», жестоким и безучастным, всё-таки смог переродиться и избавиться от своего дара-проклятия. Ведь в самом конце труба нежно выводит музыкальную тему Орландо. И Май, перерождённый, освобождённый, рисует мелком на стене чертёж летательного аппарата, так похожего на птицу. А значит, это ещё не конец.