Психология хоррора: почему нам нравится бояться

Вместе с психологом и кинокритиком выяснили, в чём просмотр ужастиков может быть приятен и даже полезен.

Миллионы людей получают от просмотра страшных фильмов парадоксальное удовольствие. Казалось бы, такая эмоция, как страх, не может быть приятной, но многим действительно нравится бояться.

Клинический психолог Ксения Савельева и кинокритик Наталья Анопа объяснили, почему мы любим хорроры. В этой статье расскажем:

- как фильмы ужасов воздействуют на нас с точки зрения биологии;

- какие приёмы есть в жанре хоррора и почему они пугают;

- как психология объясняет, почему мы любим хоррор-фильмы;

- почему со временем ужастики перестают пугать;

- какую пользу просмотр хорроров может принести зрителю.

Ксения Савельева

Клинический психолог со стажем консультирования более пяти лет. Дипломированный психолог в области социальной и клинической психологии, а также нейропсихологии.

Наталья Анопа

Блогер, кинокритик. Автор телеграм- и ютуб-канала «Abramacabre!», рецензент RussoRosso. Археолог мрачного и тёмного в кино и культуре.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Ты как?». В нём наши коллеги душевно и научно рассказывают о психологии и саморазвитии, а мы по выходным будем делиться там свежими подборками фильмов и музыки ?

Как на нас воздействует хоррор: разбор биологических факторов

Представим: мы в кинозале. На экране — очередное страшное кино. Герой крадётся по тёмному коридору с фонариком в руке и робким голосом спрашивает: «Здесь кто-то есть?» Вот-вот из темноты выскочит жуткий упырь, и мы вздрогнем от испуга.

Многим зрителям так нравится это чувство, что они жаждут переживать его снова и снова и становятся поклонниками жанра хоррор. Хотя любовью к ужастикам уже никого не удивить, на физиологическом уровне за просмотром страшного кино стоит интересный процесс.

Когда мы видим на экране что-то пугающее, в нашем мозге активизируется миндалевидное тело — область, которая играет ключевую роль в формировании первичных эмоций, таких как гнев и страх. Миндалина запускает у нас в голове сирену: «Опасность! Опасность!» — и включает реакцию «бей или беги». Эта реакция приводит человека в состояние, при котором организм максимально мобилизует ресурсы, чтобы защититься от угрозы. Когда знакомый лесник рассказывает вам, что встретил медведя и от испуга залез на ёлку, — это и было проявление реакции «бей или беги».

Иногда со страху можно не просто забраться на дерево, а даже сделать это со сломанной ногой. Так происходит, потому что реакция «бей или беги» способна серьёзно расширить пределы возможностей.

В ответ на испуг в мозге выделяется адреналин — гормон, который готовит тело к активным действиям: ускоряет сердцебиение, повышает давление, притупляет боль, делает разум чрезвычайно сосредоточенным. Таким образом, адреналин временно снимает внутренние ограничения и переводит в режим, в котором становится проще спастись.

«Существует ещё реакция „замри“. Она возникает, когда организм считает, что ни борьба, ни побег невозможны. В такой ситуации организм переходит в режим экономии энергии, замедляя метаболизм и снижая активность мышц. Это может быть полезно, например, чтобы хищник тебя не заметил.

Каждая из этих реакций предназначена для специфической ситуации, и организм выбирает ту, что, по его мнению, в данный момент обеспечит наибольшие шансы на выживание».

Ксения Савельева

Реакция «бей или беги» также возникает, когда мы смотрим фильмы ужасов. На физиологическом уровне она практически не отличается от той, что мы испытываем при встрече с реальной угрозой. Однако мозг способен оценить контекст происходящего и понять: мы находимся в безопасном месте — например, сидим в кинозале или дома на диване, а происходящее на экране всего лишь вымысел. Поэтому можно и дальше жевать попкорн и наслаждаться фильмом, несмотря на резкие скачки адреналина.

Адреналин не приходит один. После того как страшная сцена заканчивается, его уровень в крови снижается и начинается выработка другого вещества — дофамина. Дофамин — это нейромедиатор, отвечающий за систему вознаграждения и вызывающий чувство удовольствия и эйфории. Он помогает испытывать радость от осознания того, что угроза миновала.

Наш мозг — тот ещё гедонист и любитель развлечься, поэтому он всегда стремится получить побольше дофамина. За счёт этого нейромедиатора формируются наши предпочтения и увлечения. Именно благодаря дофамину многие люди любят играть в видеоигры, слушать музыку — и, конечно, смотреть хорроры.

Получается, людям на физиологическом уровне бывает приятно ощущать, как волны адреналина сменяются дофаминовым удовольствием. Они стремятся вновь испытать эти ощущения, возвращаясь к просмотру ужастиков. Это явление известно как адреналиновая зависимость, но название обманчиво: сам по себе адреналин не доставляет удовольствия — дело именно в дофамине, который выделяется после того, как угроза проходит. На этот эффект опираются традиционные приёмы в хорроре, например скример: резкая смена звука или кадра, которая вызывает у зрителя испуг, позволяет сбросить накопившееся напряжение и испытать облегчение.

Какие элементы в фильмах ужасов помогают пугать зрителей

За время существования жанра в хорроре появилось множество способов напугать зрителя — то есть активировать миндалевидное тело и запустить реакцию «бей или беги». Рассмотрим на конкретных примерах, каким образом фильмы вызывают чувство страха.

Саспенс

На героине фильма «Оно приходит за тобой» лежит проклятье: её преследует сущность, овладевающая телами других людей. Правда, если обычные монстры гоняются за жертвой, то эта очень нетороплива: она идёт за протагонисткой медленно и неутомимо. На девушку нападают самые случайные люди, и зритель не может заранее угадать, кто на экране находится под влиянием сущности, а кто просто прогуливается по улице.

В итоге напасть на героиню может любой статист: пешеход со стаканчиком кофе; спортсменка на ленивой пробежке; мужчина с собакой на поводке. Каждый персонаж в кадре вызывает напряжение. Мы беспомощно наблюдаем, как кто-то издалека приближается к героине, и всё внутри сжимается в ожидании: нападёт или нет?

Создатели фильма добились такого эффекта с помощью саспенса — нагнетания напряжения. Зритель ожидает, что сейчас произойдёт нечто жуткое. Но фильм не погружает его сразу в страшный эпизод, а растягивает неопределённую ситуацию и заставляет с нарастающей тревогой гадать, что произойдёт дальше.

Ожидание страха часто пугает сильнее, чем сам жуткий эпизод. Ведь последний позволяет сбросить напряжение и получить дофамин, а саспенс, наоборот, постоянно удерживает зрителя на пике адреналина.

«Как говорил Стивен Кинг: „То, что находится за дверью или скрывается на другом конце лестницы, никогда не пугает так, как сама дверь или лестница“. Ожидание всегда томительнее развязки. А то, что наше воображение дорисовывает в голове, пусть абстрактно и едва уловимо, всегда таит в себе больше интриги, чем любое осязаемое и понятное решение».

Наталья Анопа

Читайте также:

Скримеры

В культовом фильме «Чужой» астронавты находят на корабле кладку влажных, пульсирующих яиц. Помощник капитана протягивает руку к яйцу. Оно вдруг раскрывается — на мужчину бросается маленький и агрессивный лицехват, заставляя зрителей вздрогнуть.

Другой пример: в «Паранормальном явлении» (2007) мы видим ночную запись с камеры в спальне. Настежь раскрыта дверь, впереди — тёмный коридор. Слышны медленные шаги. И тут — бум! — из дверного проёма вылетает тело мужчины, сшибая камеру на пол. Если зритель в этот момент не подскочил на месте, то у него, похоже, очень крепкая нервная система.

Такой приём называется скримером — это элемент, который неожиданно возникает в спокойной сцене, пугая зрителя резким визуальным или звуковым эффектом. Скримеры часто играют с ожиданиями: их не зря размещают в тихих и неторопливых эпизодах, которые будто не предвещают беды, поскольку в эту секунду зритель расслаблен и не ожидает подвоха.

К тому же скримеры снижают у зрителя чувство контроля над просмотром фильма. Мы будто теряем возможность предсказать, когда мы в безопасности, а когда появится монстр. Это усиливает чувство уязвимости и страха.

«На мой взгляд, скример — это практически „незаконный“ способ воздействия на зрителя, очень искусственный и манипулятивный. Зритель пугается инстинктивно, а вовсе не потому, что его ужаснул сюжетный ход, талантливо поставленная сцена или выдающаяся игра актёров. Скримеры будут работать всегда: даже если зритель не жалует этот приём, всё равно сердце забьётся чаще и последует эмоциональная реакция.

В последние годы кинематографисты с авторским видением стараются быть более оригинальными и используют „софт-скримеры“ — неожиданные и неприятные, но гораздо менее агрессивные сцены и смену кадров. Софт-скример предполагает неожиданное появление персонажа или резкую смену событий и планов, но без монстров, выпрыгивающих на зрителя из темноты».

Наталья Анопа

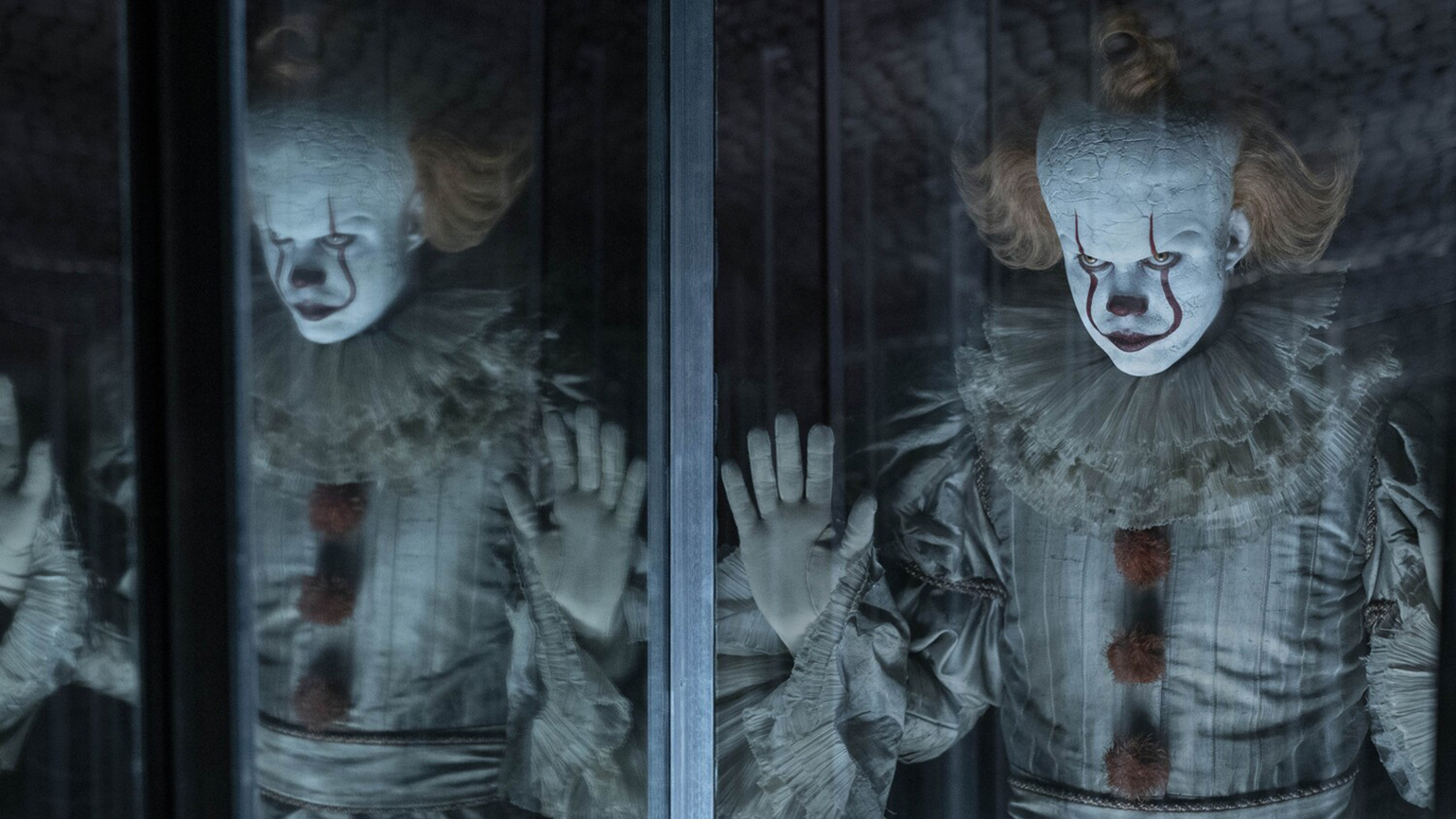

Зловещая долина

Что общего у изуродованного лица куклы Чаки, острых клыков клоуна Пеннивайза и ломаных движений девушки, которая ползает по потолку, потому что в неё вселился демон? Всё это примеры эффекта зловещей долины. Так называют чувство дискомфорта и даже отвращения, которое может возникать, когда мы видим человекоподобные объекты. Главный подвох в том, что они выглядят живыми и реалистичными, но всё равно недостаточно похожи на людей.

Причина дискомфорта в том, что любой человек инстинктивно тянется к себе подобным. И если объект нарушает ожидания о человеческой анатомии и поведении, это вселяет тревогу и страх. Ведь мы привыкли считывать угрозу по невербальным сигналам: выражению лица, походке, языку тела. А гротескная внешность искажает эти сигналы, объект начинает казаться чем-то неправильным, недобрым и чуждым.

«Куклы, андроиды и другие человекоподобные создания будто бы мимикрируют под человека. Их эмоции невозможно считать корректно, человек попросту не может „оцифровать“ их в своей голове. Это вызывает чувство тревоги. Чем-то похоже на страх темноты: ты осознаёшь тьму, но не видишь, что внутри. Классные примеры зловещей долины — персонажи культового короткометражного хоррора Possibly in Michigan, улыбающиеся персонажи из „Оно-2“ и „Улыбки“, андроиды из „Меган“ и „Альфа-теста“».

Наталья Анопа

Саунд-дизайн, который вызывает тревогу

Ночь. Одинокое ранчо. Героиня фильма «Обитель страха» Лиззи читает Библию: в этой глуши больше делать нечего. Шуршат страницы книги. Вдруг — стук в дверь. Лиззи открывает её, но на пороге никого нет — только завывает ветер. Позади гаснут свечи; Лиззи бежит срочно их зажигать. Но рёв ветра всё нарастает, и тут — хрясь! — с грохотом вышибает дверь, которую она закрыла.

«Звук помогает создателям фильма манипулировать зрителями. Тревожный саундтрек становится ещё тревожнее в сцене, не предвещающей ничего дурного. А инфразвук и вовсе может ввести зрителя в состояние паники. Его, кстати, любит использовать в своих фильмах Гаспар Ноэ: в одном из интервью режиссёр признался, что в своём жестоком триллере „Необратимость“ он неоднократно использовал звук частотой 27 Гц, а это чуть выше границы слышимости для человеческого уха.

Также в фильмах ужасов часто используются нелинейные — неожиданные и нестройные — звуки, резкие перепады частот, которые имитируют крики испуганных животных при нападении хищников. Яркий пример использования нелинейных звуков — зловещий саундтрек из „Сияния“ Стэнли Кубрика, написанный польским композитором Кшиштофом Пендерецким. Такие звуки нередко создаются необычными музыкальными инструментами, такими как вотерфон, яйбахар или терменвокс».

Наталья Анопа

Получается, звук влияет на эмоциональное состояние зрителя ничуть не меньше картинки. Резкий скрип, неразборчивый шёпот с чердака, эмбиент с пронзительными звуками, похожими на крики умирающих зверей, и даже неестественная, гнетущая тишина, — всё это помогает нагнать жути.

Страшной может быть и музыка. Чтобы добиться тревожного звучания, в саундтрек добавляют диссонирующие аккорды. Звуки в таких аккордах не гармонируют, а, наоборот, кажутся резкими, неприятными. Своим «неправильным» звучанием они цепляют внимание, заставляя зрителя ещё настороженнее прислушиваться к происходящему на экране.

К тому же богатый звукоряд помогает зрителю погрузиться в просмотр фильма. Например, если он вместе с героем слышит таинственные шаги в запертой комнате, то словно оказывается на его месте и начинает вместе с ним гадать, что скрывается за дверью. Тут вновь подключается саспенс: гадать о неизвестном зачастую бывает страшнее, чем столкнуться с источником страха напрямую.

Операторская работа

В хорроре «Скинамаринк» брат и сестра просыпаются среди ночи, но их отец куда-то пропал, а окна и двери в доме исчезли. Весь фильм — сборник экспериментальных ракурсов: большая его часть снята с уровня взгляда ребёнка. Этот приём усиливает ощущение присутствия: зритель смотрит на большой пугающий мир глазами детей, запертых в своём же доме.

Кадр: фильм «Птицы» / Alfred J. Hitchcock Productions

В хорроре очень важен вклад оператора — то, как именно снята лента. Например, крупные планы помогают передавать эмоциональное состояние персонажей — зрители будто пропитываются их паникой. А необычные ракурсы — например, съёмка с заваленным горизонтом — создают ощущение нестабильности: кажется, будто земля плывёт под ногами.

В моментах, когда герой убегает от опасности, картинка может трястись, двигаться рывками, как в «Ведьме из Блэр». Такой приём называется «ручная камера» — он передаёт то, как выглядит мир для охваченного ужасом человека, который бежит не разбирая дороги. Иногда подобные кадры снимают от первого лица — субъективной камерой. Тогда зритель встаёт на место героя, и возникает чувство, будто уже он сам спасается от монстра. Если бы та же сцена была снята «ровнее» и от третьего лица, то не была бы и вполовину такой страшной.

Ещё один важный элемент — работа со светом и тенью. Она помогает играть с неизвестностью: обозначать угрозу, но не позволять зрителю её рассмотреть. Например, граф Орлок из «Носферату» передвигается по коридорам зловещей тенью — это пугает как раз потому, что остаётся на грани неизведанного. Что неизведанно, то непредсказуемо, а значит, усиливает чувство страха.

«Неизведанное пугает нас, потому что активирует древний механизм самозащиты. Наши далёкие предки сталкивались с миром, полным хищников и природных опасностей, и выживали благодаря способности быстро оценивать угрозы и принимать решения. Неведение могло стоить жизни, поэтому в процессе эволюции мозг настроился на осторожность перед всем незнакомым: тот, кто вёл себя предусмотрительнее, имел более высокие шансы на выживание.

К тому же страх перед неизвестным связан естественной для нас необходимостью чувствовать контроль над окружающей средой. Когда мы сталкиваемся с чем-то неведомым, нам становится трудно прогнозировать, что произойдёт, а это вызывает чувство беспокойства и неуверенности. Поскольку наш мозг интерпретирует неизвестность как возможную угрозу, чувство страха усиливается».

Ксения Савельева

Почему мы любим хорроры с точки зрения психологии

Биохимия — далеко не единственное, что стоит за зрительской любовью к фильмам ужасов. Разберёмся, по каким ещё причинам людям может нравиться хоррор.

- Поиск острых ощущений. Некоторым скучно посреди рутины, поэтому они ищут ярких, насыщенных эмоций. Их можно найти в хоррор-фильмах, ведь они дарят страх, тревогу, напряжение, — а вместе с ними уже упомянутую дозу адреналина и дофамина.

- Катарсис. Ксения Савельева объясняет: просмотр страшных сцен может стать своего рода эмоциональной разрядкой, которая снимает напряжение и стресс.

- Безопасное исследование страха. Хорроры позволяют переживать пугающие ситуации в комфортной и безопасной обстановке — например, дома на диване под любимым одеялом. Так зрители могут безо всякого риска испытать редкие для них эмоции, которых обычно стараются избегать. Это даёт возможность прощупать свои границы с полной уверенностью, что ничего плохого не произойдёт.

- Повышение эмоциональной устойчивости. Просмотр хоррора — своеобразная тренировка для психики. Чем дольше мы способны выдерживать дискомфорт, тем выносливее становимся. Причём эта устойчивость распространяется и на другие жизненные ситуации. Например, любители хорроров чувствовали себя во время пандемии COVID-19 спокойнее, чем те, кто выбирал другие жанры для просмотра.

- Иллюзия контроля. Когда мы смотрим хорроры, у нас есть полная власть над процессом. Можно в любой момент закрыть глаза, промотать страшную сцену, поставить фильм на паузу или выключить совсем. Возможность управлять просмотром помогает человеку почувствовать себя защищённее в моменте. Это особенно полезно, если он проходит через сложный период и ощущает себя уязвимым и бессильным: я не могу контролировать опасности в своей жизни, но могу контролировать их хотя бы в фильме.

- Совместный просмотр. Многие любят смотреть хорроры с друзьями и близкими. Эмоционально насыщенные события, через которые люди проходят вместе, помогают им сблизиться, — даже если эмоции вызваны нереальными ситуациями из страшного фильма. Кроме того, бояться в компании веселее и легче: всегда можно посмеяться над жутким моментом, а после просмотра обсудить его, поделиться впечатлениями.

- Интерес к запретным темам. Сюжеты хоррор-фильмов часто затрагивают темы, которые одновременно пугают и привлекают: смерть, паранормальные явления, насилие, тёмные стороны человеческой психики. Жанр позволяет заглянуть в эти таинственные, иногда табуированные аспекты жизни, но не сталкиваться с ними напрямую. Так он помогает удовлетворить интерес к неизведанному, оставаясь при этом в безопасности.

Интересный факт: некоторым людям, наоборот, неприятно смотреть хорроры. Чувство страха у них многократно пересиливает облегчение, которое приходит в конце.

«Это объясняется индивидуальными особенностями реакции организма на стресс. После выброса адреналина поднимается уровень не только дофамина, но и кортизола — гормона стресса. Кортизол помогает мобилизовать энергию, увеличивая уровень глюкозы в крови, и поддерживает работу иммунной системы в период стресса.

У одних людей сильнее выражен дофаминовый отклик, поэтому они склонны наслаждаться хоррором. У других сильнее проявляется кортизоловый отклик, из-за чего такие фильмы вызывают преимущественно негативные эмоции».

Ксения Савельева

Почему хорроры со временем перестают казаться страшными

Поклонники жанра нередко замечают: чем больше «ужастиков» они смотрят, тем меньше их пугает каждый следующий фильм. Для некоторых увлечение хоррором превращается в бесконечную погоню за лентами, которые наконец-то смогут их впечатлить.

Действительно, рано или поздно мозг запоминает: фильмы не представляют реальной угрозы, поэтому реакция на пугающие сцены ослабевает. Миндалевидное тело, которое отвечает за формирование чувства страха, перестаёт так активно реагировать на опасности на экране. Организм понимает: «Всё в порядке, я в безопасности» — и адаптируется, чтобы минимизировать страх.

Из-за этого адреналин начинает воздействовать на организм слабее. Подобный принцип работает, например, при развитии толерантности к кофеину: если человек много и часто пьёт кофе, обычная доза перестаёт оказывать стимулирующий эффект и её приходится увеличивать.

К тому же, когда человек уже посмотрел много хорроров, его ожидания от новых фильмов растут. Ведь то, что раньше казалось пугающим, теперь выглядит предсказуемым или даже скучным. Также поклонники жанра вскоре начинают замечать характерные приёмы и клише, которые повторяются в кино. Например, становится легче предугадать скример. Это снижает эффект неожиданности, а он играет ключевую роль в формировании страха.

Но что делать зрителю, чтобы вновь начать пугаться страшного кино? Кинокритик Наталья Анопа рекомендует:

«Как мне кажется, единственный способ побороть резистентность если не к страху, то к пресыщенности хоррорами — это углубляться в инди-кино. Именно в этом сегменте создатели фильмов прилагают наибольшие усилия, чтобы удивить зрителя, — за неимением больших бюджетов».

Чем фильмы ужасов могут быть полезны для зрителя

Поскольку фильмы ужасов помогают выработать терпимость к дискомфорту, их иногда используют в терапии, чтобы бороться с фобиями или повышенной тревожностью. Люди просто начинают меньше бояться триггеров, которые раньше мгновенно активизировали реакцию «бей или беги». Также ужастики учат зрителей лучше управлять своими негативными эмоциями. Например, отстранённо воспринимать вещи, которые их пугают, злят или расстраивают.

Хорроры могут служить способом разрядки накопившихся негативных эмоций, таких как страх и тревога. Люди как бы переносят свои внутренние переживания на экран, проживают сложные эмоции вместе с героями фильма, чтобы выплеснуть их и отпустить. Из-за этого после просмотра можно почувствовать облегчение, будто гора упала с плеч.

Также хоррор можно рассматривать как инструмент самопознания. Поскольку это многоплановый жанр, практически не ограниченный цензурой и табу, он позволяет подробно и без прикрас говорить о том, что сегодня называют «чувствительными темами»: о сексуальности, смерти, психических расстройствах, насилии, угнетении. С помощью просмотра фильмов человек может изучить своё отношение к этим темам, а также заглянуть глубже в подсознательное, прикоснуться к тем эмоциям и чувствам, что раньше скрывались в тени.

«Через призму хоррора мы переживаем детские страхи и травмы, учимся трактовать ночные кошмары или абстрактные образы, преследующие нас порой на протяжении всей жизни.

Ну и наконец, хоррор — это способ почувствовать себя живым. Страшное и жуткое возбуждает нас. Оно говорит нам о смертности, о моральном и экзистенциальном значении вещей, о кратковременности бытия и размытых границах между изученной стороной мира и той тёмной, непознанной его частью».

Наталья Анопа

Читайте также:

Биохимия добавляет в просмотр хоррора удовольствие, психология запускает процессы саморазвития, но главное: фильмы ужасов помогают зрителю найти внутреннюю опору. По тому, какие темы вызывают сильнейший отклик, человек может глубже проникнуть в природу собственных тревог. Нащупав эти слабости, становится проще найти внутреннюю силу для того, чтобы их преодолеть. Например, фильмы о призраках могут помочь зрителю пережить горе от потери близкого человека. А фильмы о маньяках — исследовать собственную травму, связанную с насилием.