«Пророк» в своём отечестве: танцы, рэп и дуэли

Что надо знать, прежде чем смотреть фильм про Пушкина с Юрой Борисовым.

На экраны России (а чуть позже и в зарубежный прокат) выходит «Пророк. История Александра Пушкина». Его снял молодой режиссёр Феликс Умаров, пришедший в большое кино из рекламы. Первый большой фильм Умарова должен заинтересовать современную молодёжь личностью поэта и, конечно, собрать хорошую кассу. Рассказываем, что собой представляет амбициозный проект с читающим рэп Пушкиным — и что нужно знать, чтобы получить от него удовольствие.

Из текста вы узнаете:

- почему «Пророк» не вполне байопик;

- что общего у фильма с советскими «Чародеями»;

- каким вышел Пушкин у Юры Борисова;

- почему дуэль снимали не на Чёрной Речке;

- как сбылось настоящее предсказание гадалки в фильме.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Ты как?». В нём наши коллеги душевно и научно рассказывают о психологии и саморазвитии, а мы по выходным будем делиться там свежими подборками фильмов и музыки 🙂

Сюжет. Я не байопик, я другой

Хотя создатели картины всеми силами открещиваются от слова «байопик», «Пророк» — это всё-таки стандартная биографическая картина в нестандартной обёртке. История начинается с лицея в Царском Селе, где юный поэт проказничает, ссорится с учителями и получает знаменитое благословение старика Державина.

За этим следует жизнь в Петербурге и период ссылки в Михайловское, где поэт написал «Бахчисарайский фонтан» и «Графа Нулина»; декабристское восстание, период расцвета при покровительстве Николая I, женитьба, светские сплетни и, наконец, дуэль — почти всё как в учебнике, разве что менее подробно, зато более игриво и пёстро.

Пересказывать здесь все эти события, пожалуй, нет надобности. Стоит лишь отметить, что фильм даже выстроен как школьная хрестоматия: смена периодов пушкинской биографии выделяется титрами с указанием года и места действия. Меняется, соответственно, и сам Пушкин, превращаясь из юного Гетца в Юру Борисова: лёгкий душой и телом в начале и изрядно огрузневший и погрустневший в конце. Всё это было бы довольно скучно, если бы «Пророк» был обычным байопиком. Но в картине Умарова все герои, включая царя и жандармов, читают рэп и временами пускаются в пляс.

Читайте также:

Жанр. Музыка нас связала

Продюсер Пётр Ануров, которому принадлежит идея картины, изначально вдохновлялся мюзиклом «Гамильтон» Лина-Мануэля Миранды. В лондонской постановке, которую он посмотрел, Александра Гамильтона, одного из отцов-основателей США, играл темнокожий актёр, а часть номеров была написана в стиле R&B. Ануров решил, что такая подача подойдёт и для картины об Александре Пушкине, за которым намертво закрепились эпитеты «солнце русской поэзии» и «наше всё». Нетривиальный подход к фильму как к мюзиклу давал шанс раскрыть Пушкина как живого человека, а не как набор штампов из учебника.

Однако «Пророк», вышедший на экраны, не имеет ничего общего с изначальной идеей. Его ближайшие жанровые собратья — не «Мулен Руж!» и «Ла-Ла Ленд», а «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера и советское новогоднее кино «Чародеи». Музыкальные номера здесь используют, чтобы обрисовать настроение героев, заключить в четыре минуты трека события нескольких лет жизни или абстрактный процесс. В последнем случае приём работает особенно хорошо: номер «Божественный глагол» с успехом показывает Пушкина не только как «гуляку праздного», но и как человека, пишущего стихи. Так снимается вечная претензия к биографическим картинам о поэтах и музыкантах: «Почему опять показали, как грешил, но не показали, как творил?»

Кто именно написал слова песен к картине, сейчас неизвестно: в титрах «Пророка», показанного на премьере в Петербурге, есть всё, кроме имён авторов треков. Очевидно, это связано с намерением создателей выпустить саундтрек отдельным альбомом: такой маркетинговый ход требует интриги. Сработает ли он — предсказать трудно, поскольку некоторые треки не запоминаются вообще, а те, что запоминаются, слишком сильно привязаны к действию в фильме. Исключение составляет только словесная дуэль Пушкина с Бенкендорфом, где действительно очень хороший текст, напоминающий популярные диссы современных рэп-исполнителей.

Актёры. Наше всё

Выбор на роль Пушкина Юры Борисова с его абсолютно славянской внешностью воспринимался сперва довольно настороженно. Даже сам Борисов, по рассказам продюсера картины, не был уверен в том, что надо соглашаться: «Его ломало и мучило, он то подходил к роли, то отходил от неё. Это был долгий большой путь, пока он не принял решение окончательно». Для общественности же идея снять кино о Пушкине с одним из самых востребованных актёров России выглядела тем более сомнительно: в памяти многих ещё свежи впечатления от очень пафосного и слабого фильма «Пушкин. Последняя дуэль» 2006 года с Сергеем Безруковым.

Сегодня можно сказать, что Юра Борисов оказался намного успешнее своего предшественника на троне «актёра всея Руси». Безусловно, его Пушкин — лёгкий, весёлый, добродушный и очаровательный — идеализированное изображение поэта. Но этот идеал получается у Борисова непринуждённо, в нём нет фальши. Это не Борисов в парике, а действительно живой человек. Немалую роль в этом перевоплощении сыграли художники по гриму и костюму, но без актёрской естественности Юры их труд оказался бы напрасным.

Вообще, стоит сказать, что «Пророк» — не то кино, в котором эффект достигается внешним сходством с эпохой и реальными прототипами. Костюмы, хоть и сохраняют черты времени, всё же больше похожи на карнавальные. Грим — минимальный, лишь подчёркивающий природные данные актёров. В результате Жуковский Ильи Любимова похож скорее на светского льва в исполнении Алана Рикмана из «Разума и чувств», чем на реального Василия Андреевича. Наталья Гончарова (Алёна Долголенко) — современная девчонка, а не барышня из XIX века. Бенкендорф-Гилёв временами похож на рок-звезду больше, чем вся царскосельская компания вместе взятая.

Всё это не портит фильм, а, напротив, служит общей цели — приблизить Пушкина к современному зрителю. Подцепить на крючок визуальными красотами и современными ритмами — и утащить в тёмные омуты памяти, где до сих пор леший бродит, является шестикрылый серафим и восходит звезда пленительного счастья.

Однако с учётом таких особенностей фильма актёрам, за исключением Юры Борисова, почти нечего делать.

Тем не менее роли в «Пророке» сыграны очень неплохо. У Сергея Гилёва получается прекрасный «человек в футляре» — образ, который соответствует самой сути ограниченного Бенкендорфа. Евгений Шварц хорош в роли Николая I, малоприятного и противоречивого самодержца. Чувственная, пышная красота Анны Чиповской (графиня Воронцова) смотрится выигрышно на фоне южных пейзажей. Трогательный Илья Виногорский одним своим видом вызывает нежность к Ивану Пущину. А Дантес Флориана Десбьендра получился таким самовлюблённым, что и без спойлеров из учебника понимаешь: добром это не кончится.

Локации. Красоты местных болот

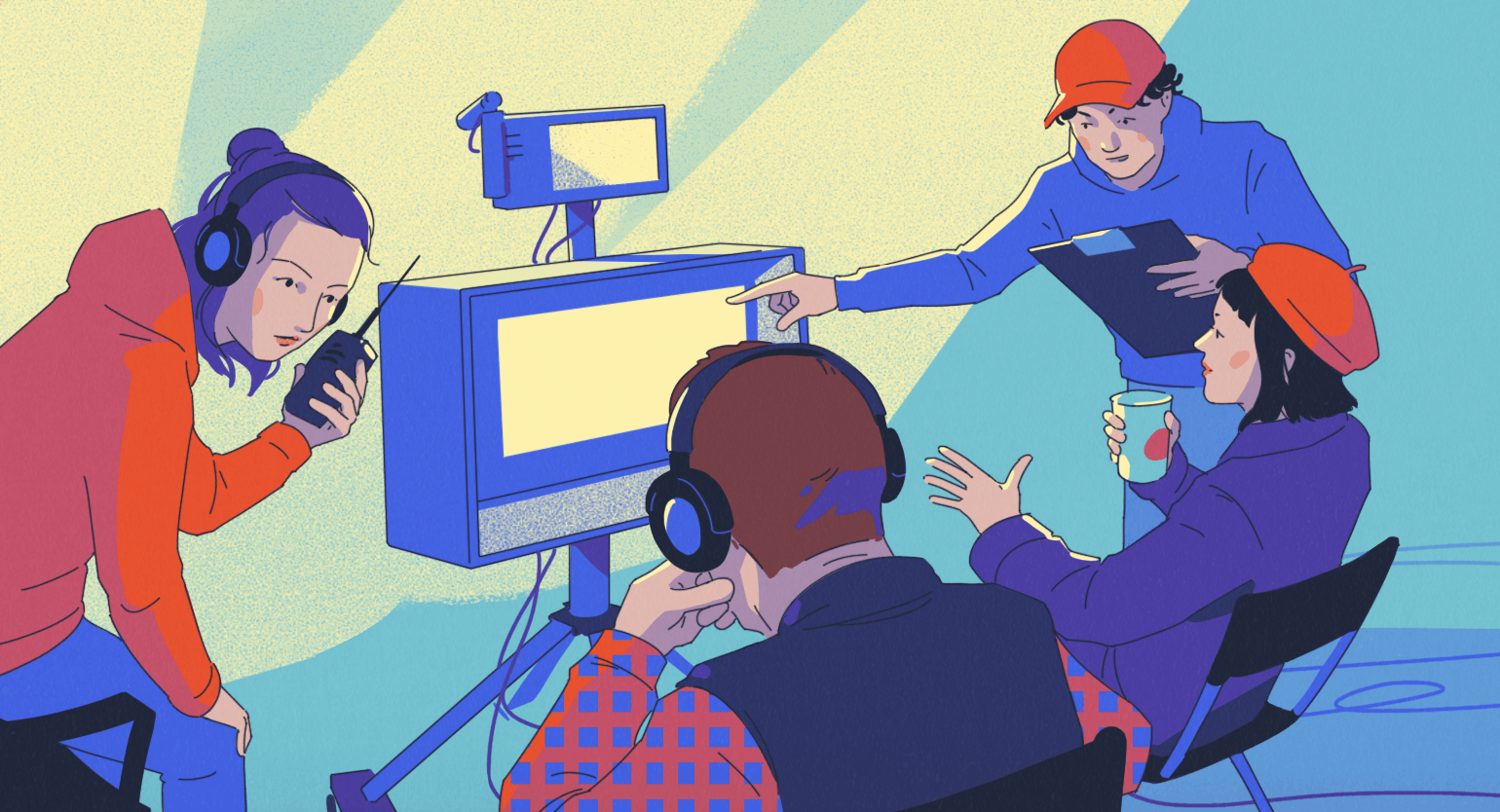

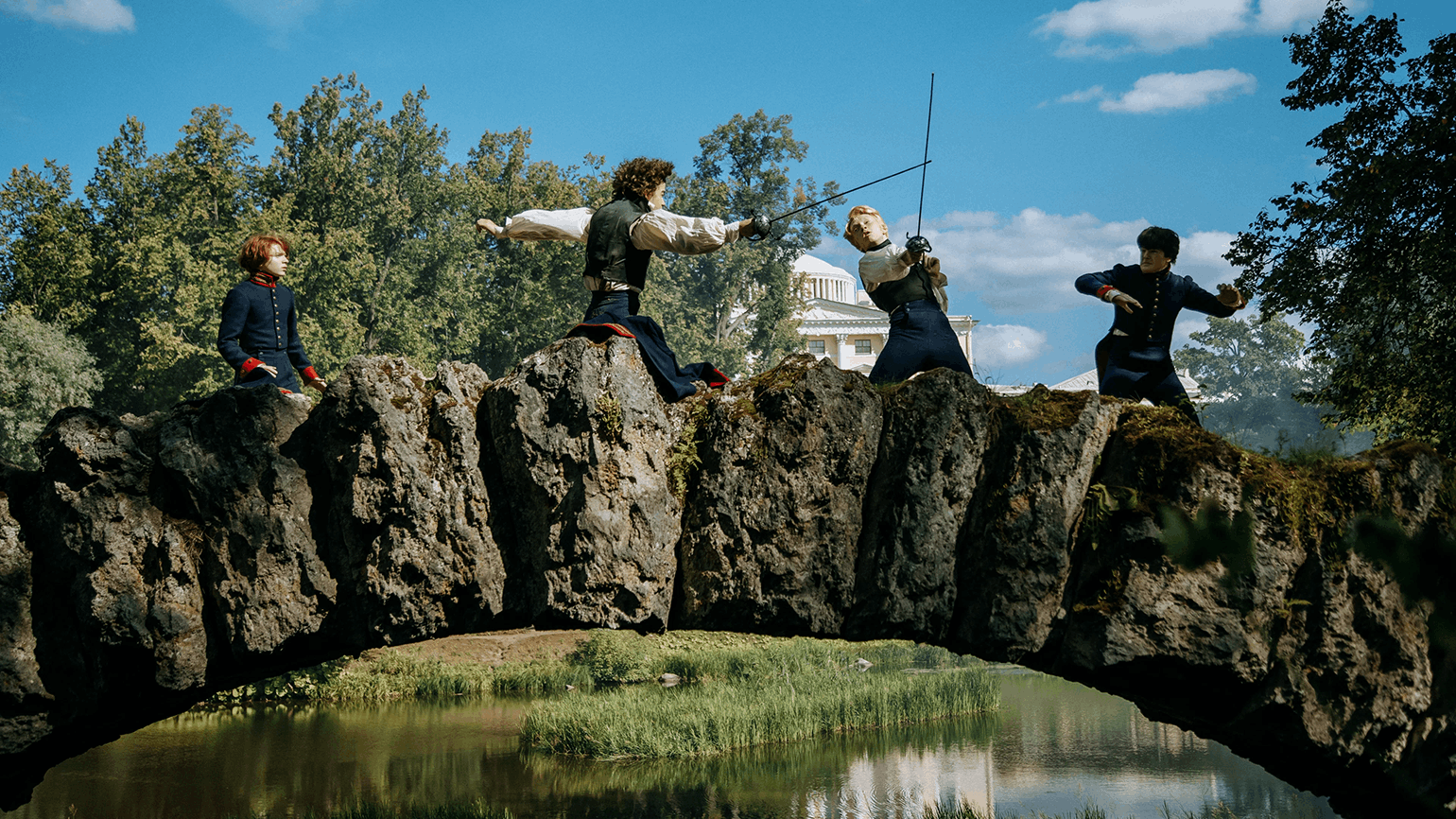

Снимать кино о Пушкине в бывшей столице Российской империи — что, казалось бы, может быть легче? Даже на декорации тратиться не надо: на Мойке, 12 есть квартира поэта, в Царском Селе — мемориальный музей-лицей, место дуэли на Чёрной Речке отмечено памятным знаком. Тем не менее квартиру пришлось строить на «Ленфильме», в экранном лицее узнаётся Павловский парк, а дуэль снимали в лесах Ленинградской области.

Всё это связано с особенностями кинопроизводства. В подлинных музейных интерьерах легко повредить экспонаты, а выставить в ограниченном пространстве всё нужное оборудование почти невозможно. К тому же подлинные предметы не всегда хорошо смотрятся в кадре. Тем не менее на некоторые локации в «Пророке» действительно ступала нога Пушкина — и не ступали ноги ни одной другой съёмочной группы. Так что в результате в фильме пусть мельком, но можно увидеть уникальные исторические места, в которые даже с экскурсией не попадёшь, — например, Государственный архив военно-морского флота на Миллионной.

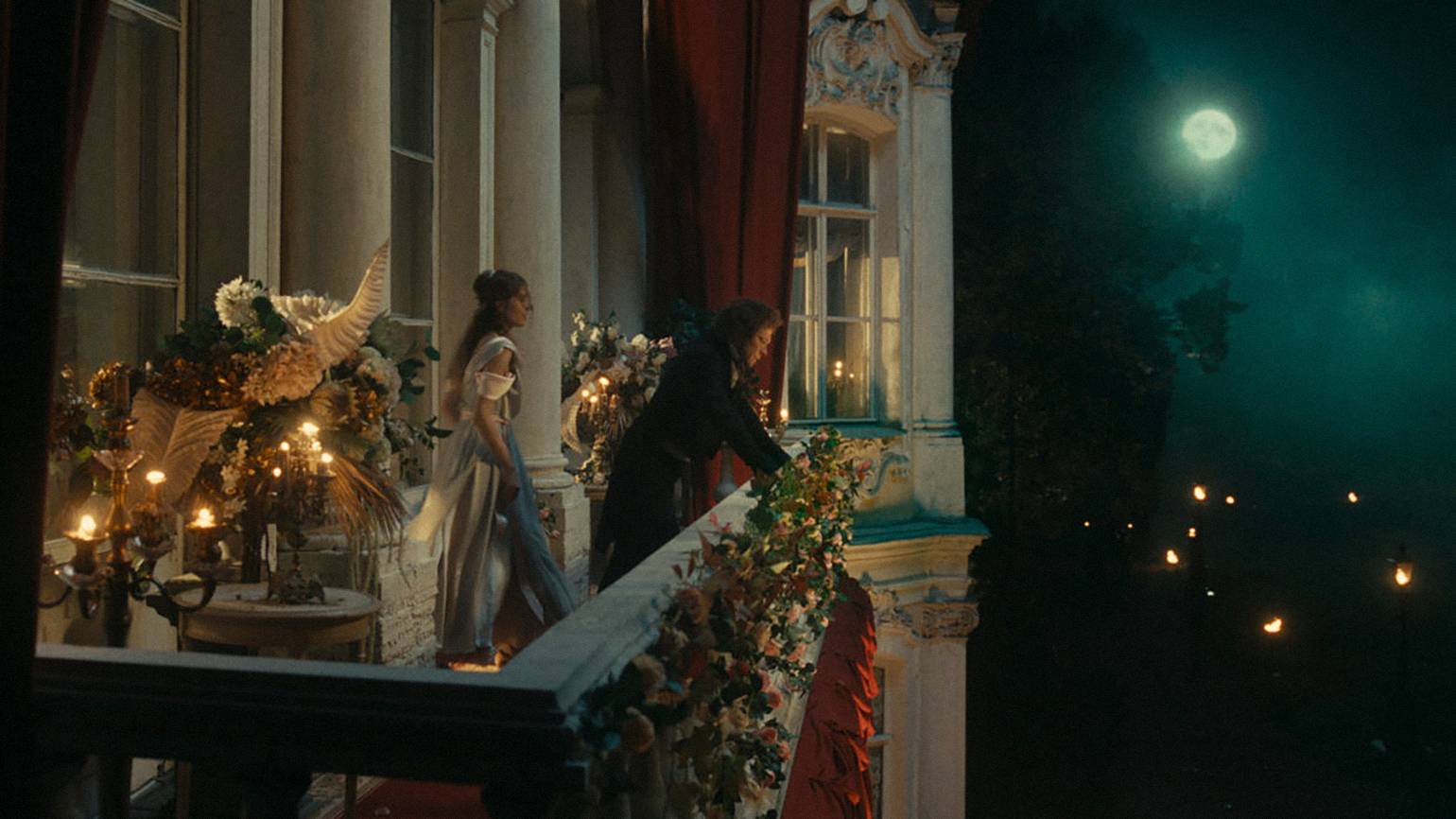

Роль Чёрной Речки исполняет лес неподалёку от Петербурга, поскольку на подлинном месте дуэли слишком много зданий поздней застройки. Лицейские пейзажи тоже сильно изменились за прошедшие годы. Дом Половцова превратился в салон княгини Голицыной, а заодно в чрево заброшенного корабля, где гадалка предсказывает молодому поэту его судьбу. На экране узнаются прекрасные Дворцовые конюшни в Петергофе, Павильон роз в Павловском парке, усадьба Знаменка, Юсуповский и Строгановский дворцы. Попутно можно оценить пейзажи музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» — и очень захотеть там побывать.

Конечно, все эти места доведены до глянцевого лоска компьютерной графикой. Тем не менее смотрятся они очень хорошо — в отличие от «юга России». Он так сильно выбивается из общего полотна своей почти невменяемой красочностью, что возникает стойкое ощущение халтуры. А ведь наверняка на съёмки в этих декорациях ушло много сил и стараний — чтобы в результате получилось нечто, напоминающее дешёвые телевизионные постановки начала нулевых.

История. Так не бывает!

Режиссёр Феликс Умаров на встрече со зрителями в Петербурге рассказал, что хранительница музея-квартиры Пушкина Галина Седова, посмотрев фильм, сказала: «Это лучшее, что случилось с Пушкиным». Такая высокая оценка литературоведа понятна: все, кто любит по-настоящему, хотят, чтобы о предмете их любви было известно как можно больше. Подход создателей «Пророка» вполне может увлечь школьников и вызвать у них интерес к неугомонному поэту, который в реальности совершенно не напоминал бронзовую глыбу. Волна хейта от сторонников исторической точности может послужить тому же самому: она поднимет со дна тонны писем, фактов, книг.

Может ли «Пророк» сам по себе служить источником исторической информации? И да, и нет. В сценарии действительно отражено какое-то количество исторических фактов, однако они значительно изменены. Например, предсказание гадалки о том, что Пушкина погубит человек с белой головою, действительно было сделано и произвело на него огромное впечатление. В реальности таким человеком оказался блондин-Дантес — которого у Умарова играет брюнет Флориан Десбьендра.

Ещё один исторический факт — пожалование Пушкина в звание камер-юнкера при дворе Николая I. Вот как описывает это событие Николай Смирнов, супруг Александры Россет, которая была подругой поэта:

«Пушкина сделали камер-юнкером; это его взбесило, ибо сие звание точно было неприлично для человека тридцати четырёх лет, и оно тем более его оскорбило, что иные говорили, будто оно было дано, чтобы иметь повод приглашать ко двору его жену. Притом на сей случай вышел мерзкий пасквиль, в котором говорили о перемене чувств Пушкина; будто он сделался искателен, малодушен, и он, дороживший своею славою, боялся, чтобы сие мнение не было принято публикою и не лишило его народности. Словом, он был огорчён и взбешён и решился не воспользоваться своим мундиром, чтобы ездить ко двору, не шить даже мундира».

В реальности Пушкин, хоть и был в бешенстве, смирился со своей придворной должностью: друзья убедили его, что это не оскорбление, а признание заслуг поэта самим государем. Разумеется, в фильме мы этого не видим. Но ярость Пушкина воплотилась в отдельном музыкальном номере, то есть историческая правда соблюдена, хоть и частично.

При этом в картине, например, отсутствует период Болдинской осени, Иван Пущин один поднимает декабристов в атаку на самодержавие, а Константин Данзас, исторически просто одноклассник и секундант Пушкина, вдруг становится его ближайшим другом. В действительности они не виделись с самого окончания лицея.

Это лишь малая часть сюжетных «преступлений против правды». Но искать в «Пророке», как и в любом художественном произведении, полное соответствие жизни — занятие неблагодарное, да и не нужное. Задача фильма — пробудить «чувства добрые» и интерес к живым людям, которые невольно стали жертвами школьной программы и забронзовели в ней до утраты личности. «Пророку» это, пожалуй, удаётся. Как сказал на всё той же встрече режиссёр Умаров, «мы хотели, чтобы зрители заинтересовались Пушкиным, дальше уж как будет, так будет».

Читайте также: