«Новая волна»: классика французского кино глазами американца

Разбираемся, удалось ли Линклейтеру повторить успех Годара.

6 ноября в российский прокат выходит биографическое драмеди одного из главных режиссёров американского независимого кино, Ричарда Линклейтера. Картина, выдержанная в чёрно-белой палитре, рассказывает о том, как создавался фильм «На последнем дыхании» — работа Годара, ставшая визитной карточкой французской новой волны. Кинокритик Тимур Алиев, убеждённый, что «Новая волна» — не более чем милая ностальгическая зарисовка об одной из глав истории кино, рассказывает:

- как Линклейтер показывает хаос кинопроизводства;

- в чём «Новая волна» сформировала современный кинематограф;

- зачем актёры постоянно смотрят в камеру;

- и почему так важно быть хулиганом.

Как Линклейтер рассказывает о создании легендарного фильма

На экране — Жан-Люк Годар, пока не режиссёр, а молодой кинокритик парижского журнала Cahiers du cinéma. Жан-Люк отчаянно ревнует к успехам коллег: Франсуа Трюффо к тому времени выпустил «Четыреста ударов», Клод Шаброль сделал аж три картины. Но долгожданные съёмки всё-таки начинаются.

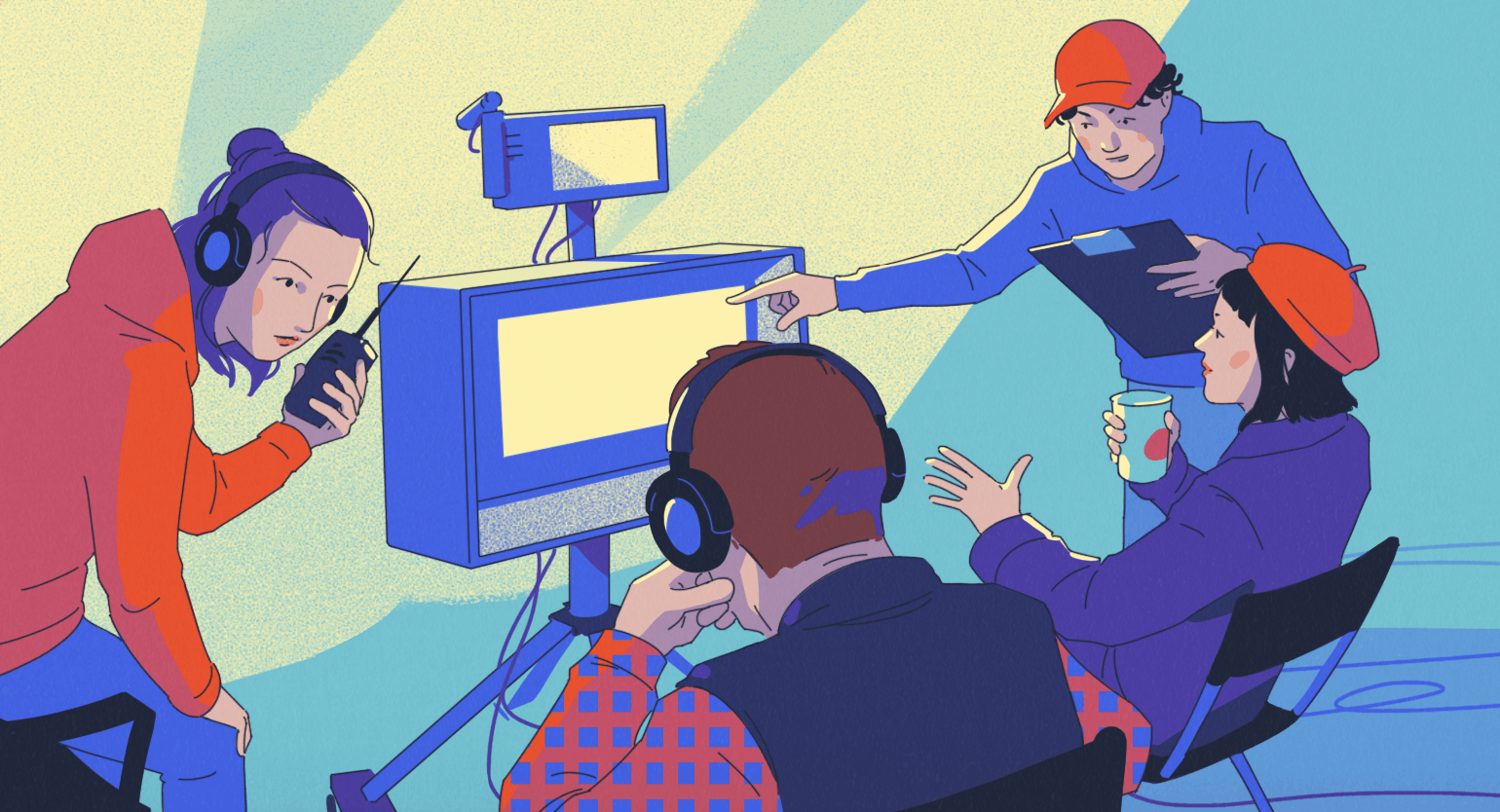

История, которая впоследствии перевернёт представление о кинематографе, создавалась в условиях хронического недостатка средств. Команда работала без полноценного сценария, актёры придумывали реплики прямо по ходу съёмок. Каждый день подкидывал новые необычные проблемы, которые требовали решения: то проблема с хозяином локации, то актёры капризничают по поводу и без. А исполнители главных ролей с трудом адаптируются к причудливой манере работы Годара.

Словом, на экране двадцатидневный хаос — творческое безумие, множество дублей для достижения «нужного результата» и инвалидные кресла для сверхподвижной камеры.

Что такое «Новая волна»

Название фильма отсылает к направлению «французская новая волна» (Nouvelle Vague), которое зародилось в конце 1950-х годов. В то время молодые критики, которым наскучило старое французское кино, решили превратить тезис «Критикуешь — предлагай» в реальность — взяли в руки камеры и начали снимать радикально новые фильмы.

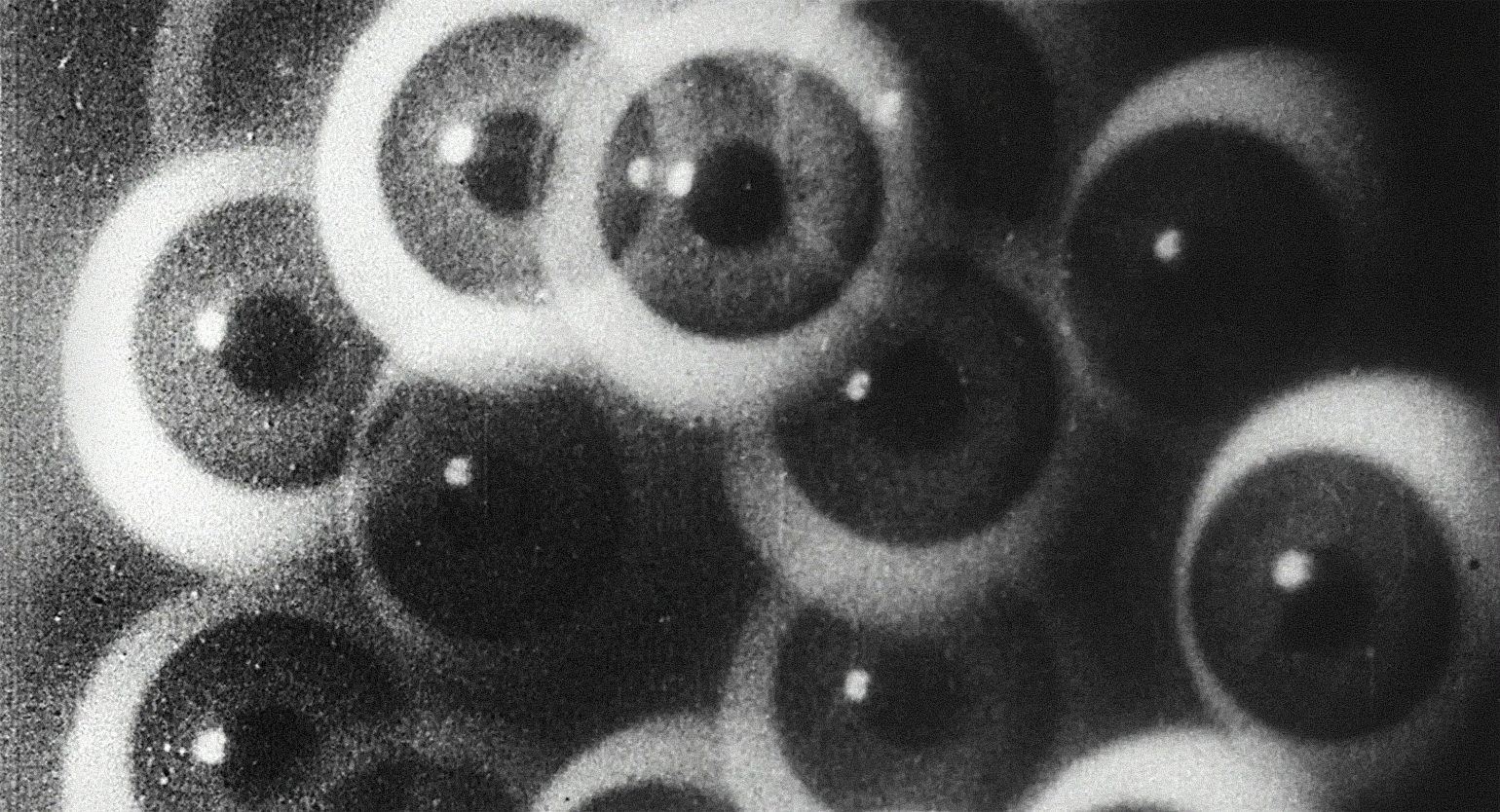

Раньше французское кино было больше похоже на театр. Фильмы выглядели масштабно и красочно, но часто казались искусственными, как если бы жизнь была максимально подчинена рациональной системе. Вспомнить хотя бы «Детей райка» Марселя Карне 1945 года: события картины разворачиваются в театральном пространстве, а герои движутся на сценических подмостках, каждый их жест выписан с маниакальной точностью. Или волшебный замок в «Красавице и чудовище» Жана Кокто — повествование там подчинено чёткой умозрительной системе.

Каждая комната нужна для одного определённого действия, будь то зал замка с накрытым столом или спальня, в которой главный объект — это ложе героини. Каждое движение персонажа предопределено замыслом режиссёра. Эта отшлифованная красота предполагала минимум спонтанности, свойственной реальной жизни.

Молодые кинокритики решили действовать вопреки сложившимся правилам. Они снимали кино на улицах, с непрофессиональными актёрами, минимальной командой и простой техникой. Трюффо, например, сделал фильм про мальчиков, убегавших из школ и детских домов («Четыреста ударов»). Выглядело кино так, будто он гулял рядом с ними, держа камеру. Клод Шаброль представлял буржуазные семьи так реалистично («На двойной поворот ключа»), словно в кадре были его собственные соседи.

Одна из важных особенностей картин новой волны — камера, которая вторгается в жизнь героя без спроса. Актёры часто говорили то, что им казалось правильным в моменте, а не то, что предполагал сценарий. В монтаже таких картин между сценами почти не было плавных переходов, вместо них — грубые склейки, подчёркивающие, что зритель находится в вымышленном мире кинематографа.

Французский кинематограф первой половины ХХ века напоминал масляную живопись — отполированную, выверенную, обработанную. На этом фоне новая волна выглядит словно черновой набросок: живой, аляповатый, неуклюжий, но честный. В некотором роде это была революция молодых киноманов и синефилов, которые считали, что кино — не отлаженный бизнес, а прежде всего искусство.

Как Линклейтер создаёт виртуозную стилизацию

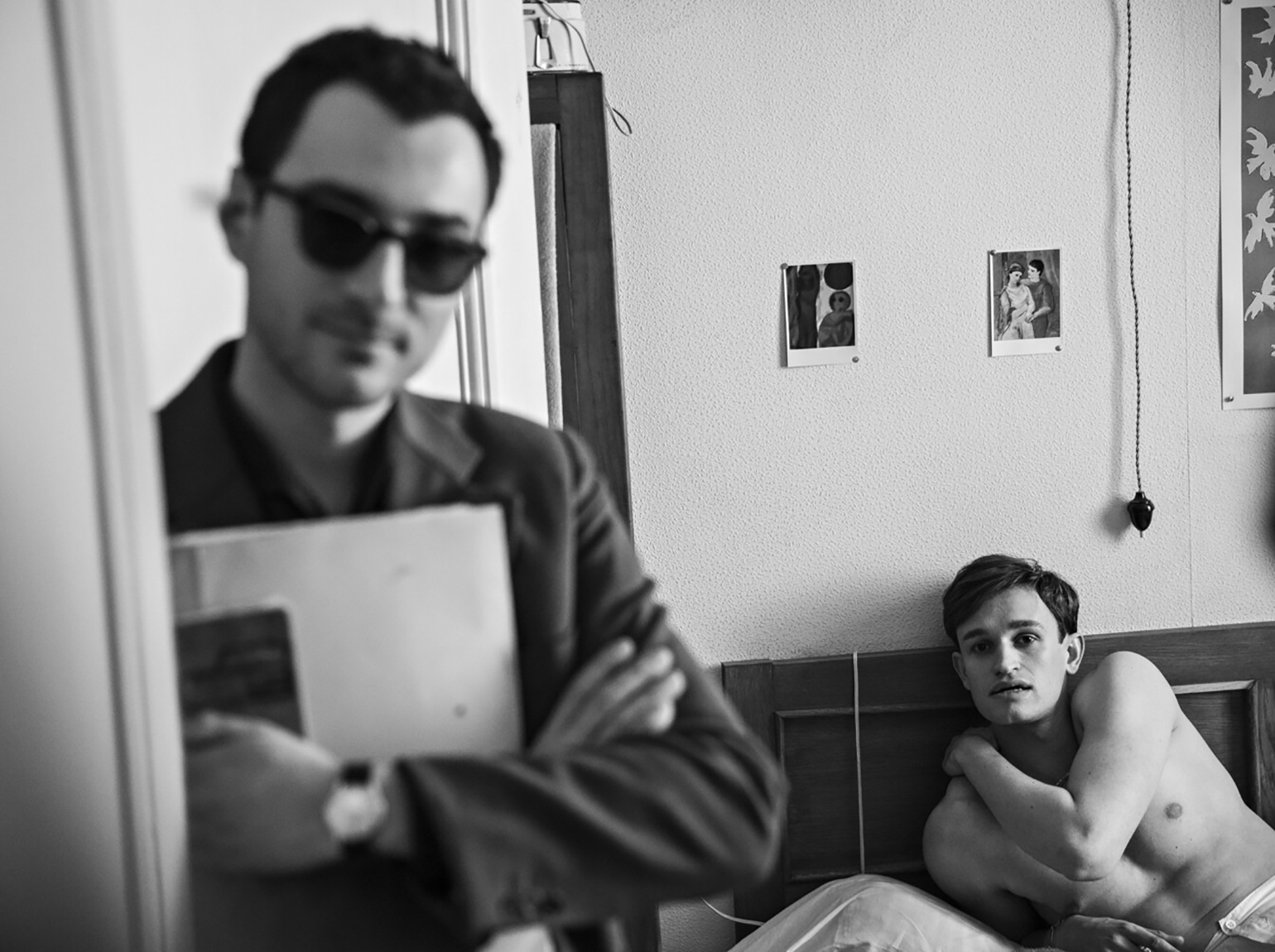

Перед нами фильм о съёмках фильма, детально стилизованный под оригинал. Как и у Годара, актёры без стеснения смотрят в камеру, а каждое движение режиссёра раскладывается на составные элементы. Линклейтер сознательно разрушает иллюзию реальности, напоминая зрителям, что это, прежде всего, кино про кино.

В фильме балом правит стилизация, и, стоит признать, в «Новой волне» она сделана безупречно. На улицах Парижа разъезжают автомобили 1950–1960-х. В редакции Cahiers du cinéma висят постеры культового кино и неустанно стучат печатные машинки, выпуская в свет язвительные рецензии французских критиков.

Особенно впечатляет техника, позаимствованная у документалистов, — подпись действующих лиц. Например, появляется на экране Жан-Пьер Мельвиль, сидящий в кресле, и под актёром просто всплывают его имя и фамилия. Правда, -дцать персонажей спустя внимание неизбежно рассеивается; запомнить всех физически невозможно.

Вот вокруг съёмочной площадки мелькают Аньес Варда, Эрик Ромер, Жак Риветт и Сюзанн Шиффман. Не обойдётся без Росселлини и Брессона, беседующих с Годаром о природе кинематографа. Прекрасно, что Линклейтер решил добавить всех этих людей в фильм. Правда, для широкой аудитории, не влюблённой во французское кино в целом (и во французскую новую волну в частности), это лишь строчки титров.

С одной стороны, присутствие икон кино добавляет аутентичности: зритель сразу понимает, что он находится в эпохе, когда творили именно эти режиссёры. С другой стороны, кажется, что Линклейтер подсмотрел модный тренд — вставлять исторические камео по причине «Гляньте, как я умею».

Из актёрского состава особенно выделяется исполнитель роли Годара, Гийом Марбек. Он не просто воспроизводит манерность режиссёра, а погружается в его личность, пытаясь выразить внутреннее состояние молодого кинематографиста. В эпизодах, когда Годар смотрит в камеру, рассказывая о своих страхах и сомнениях, переживая, что фильм может не получиться, явственно проступают его искренность и ранимость.

Как история о бунтаре превратилась в стерильный оммаж

Ричард Линклейтер предлагал продюсерам снять эту картину много лет. Решив поклониться иконе французского кино, он создал дорогостоящий фильм о фильме.

Ставший широко известным благодаря романтической трилогии с Итаном Хоуком и Жюли Дельпи («Перед рассветом», «Перед закатом», «Перед полуночью»), Линклейтер работает в самых разных форматах и жанрах, от многолетнего наблюдения за подростком («Отрочество») до анимационных экспериментов («Пробуждение жизни»), и никогда не боялся новых профессиональных вызовов. Видимо, в случае с «Новой волной» привычная методология начала сбоить. Копируя эстетику прошлого, режиссёр превращается в подобие музейного смотрителя, который боится сделать шаг в сторону.

Достаточно посмотреть сцену спора Годара с продюсером о том, что «На последнем дыхании» невозможно снять за 20 дней. Актёры произносят реплики так, будто на площадку прилетели дементоры и высосали из них всю энергию.

Перед нами унылая реконструкция событий, а не живой, эмоциональный конфликт, из-за которого оба участника готовы вот-вот взорваться. В конфликте творца и инвестора дедлайн — один из древнейших камней преткновения. Здорово увидеть хоть какое-то противостояние, но от обоих участников ожидаешь совсем не пресное отчаяние и смирение. Стоило бы продемонстрировать боль, ярость или гнев.

Знакомство с важными представителями французской кинематографии у Линклейтера построено по принципу забега вдоль портретной галереи — статичный кадр, подпись с именем и фамилией, следующий! Варда, Робер, Брессон, Деми и все остальные появляются буквально на пару секунд, чтобы произнести несколько нейтральных реплик и раствориться. Остаётся только гадать, в чём смысл, учитывая, что финальные титры сопровождаются документальной хроникой.

Ещё одна проблема — осторожность автора, не свойственная ему. Линклейтер часто притягивает политику к фильмам, которые на первый взгляд практически её не касаются. Так, в драмеди «Нация фастфуда» автор размышляет о связи быстрой еды и государственных интересов страны. В криминальной комедии «Я не киллер» касается вовлечения простых людей в операции силовиков. Наконец, в драме «Последний взмах флага» он ведёт разговор о социальных последствиях войны в Ираке.

В случае с «Новой волной» любые намёки на политический контекст во время съёмок «На последнем дыхании» нивелированы. В Годаре, которого мы видим, ноль активизма. На дворе 1959 год, молодёжь и студенты Франции активно выступают против войны в Алжире, а молодой кинокритик-интеллектуал об этом молчит? Верится с трудом. В действительности Годар был политически ангажирован. Почти сразу после картины «На последнем дыхании» он снял драму «Маленький солдат» — фильм о войне в Алжире, который был запрещён во Франции до 1963 года.

Жан-Люк Годар — настоящий, а не линклейтеровский — был известен интеллектуальностью, заносчивостью и холодным расчётом. Отчасти это обусловлено его буржуазным происхождением: у его отца-врача была собственная клиника, мать происходила из семьи швейцарских банкиров, так что семья была более чем обеспечена. А ещё Годар презрительно отзывался о старом французском кино, называя его «папочкиным» и считая, что его нужно предать забвению.

Здесь же Годар — человек, у которого сглажены все углы. Сложность его творческой личности подменяется капризностью и романтизацией профессии режиссёра. Когда Годар спорит с актёрами о том, как именно они должны играть, то выглядит как психованный чудак, а не высокомерный молодой человек со стремлением переписать правила игры и с уверенностью в своём праве сделать это.

Создаётся впечатление, будто страх перед невозможностью оправдать профессиональные амбиции заставил Линклейтера ступить на безопасную территорию, где можно заняться не режиссурой, а почтительной имитацией деятельности.

Ричард Линклейтер здесь выступил не столько режиссёром-постановщиком, сколько щепетильным реставратором общепризнанного шедевра. Смахнул пыль с кинопамятника, рассказал, кто участвовал в его создании и что с ними стало. Получилось кино, которое ничем не рискует и не удивляет, потому что мы уже знаем, что было раньше и что будет после.

Проблема в том, что люди, стоящие у истоков французской новой волны, реставраторами не были. Годар, Трюффо, Шаброль и все остальные — это дерзкие хулиганы-революционеры, которые не боялись ломать старое, чтобы построить новое. Десятилетия спустя в память о них американец возвёл культурный некрополь — красиво, похоже, но так пусто и холодно, что хоть волком вой. Видимо, так и выглядит скука в длинном плаще из чёрно-белой плёнки.