От «Офиса» к «Разделению»: разбираемся, куда пропали добрые ситкомы про работу

И как пропаганда work-life balance изменила кино и сериалы.

Актёр Адам Скотт поразил всех своей игрой в «Разделении» — сериале, который рисует жизнь офисного сотрудника в красках сатиры и хоррора. Зрители увидели резкий контраст: ранее тот же актёр снимался в ситкоме «Парки и зоны отдыха». В нём работу показывали с позитивной стороны — как дело, которое помогает придать жизни смысл.

На смену офисным комедиям про «тёплый коллектив» пришли мрачные истории о том, как богачи эксплуатируют простых людей. Но почему все ополчились на работу? Куда делись сердечные сериалы про коллег, которые становятся сплочённой семьёй, и почему их заменила чернуха в стиле «Паразитов» и антиутопия «Разделение»?

В этой статье расскажем:

- с каких пор все возненавидели работу;

- какие проекты пришли на смену добрым ситкомам про офис;

- кто заставил нас притворяться, будто мы обожаем работать;

- почему искусство всегда было против бессмысленного труда;

- как кино и сериалы создают мифы о работе и заставляют нас разочаровываться.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Ты как?». В нём наши коллеги душевно и научно рассказывают о психологии и саморазвитии, а мы по выходным будем делиться там свежими подборками фильмов и музыки.

«Великое увольнение»: почему мы разлюбили работу

Поп-культура всегда недолюбливала корпоративный мир. Культовый «Бойцовский клуб», чёрная комедия «Извините за беспокойство» и оскароносная лента «Паразиты» раскрывали бессмысленность современного труда: в линзе этих фильмов он выглядел унизительным для человеческого достоинства. Киноискусство практически с самого рождения исследовало троп «миром правят элиты, а простые сотрудники — шестерёнки в системе капитализма, единственная задача которых — заработать для начальства ещё больше денег».

И всё-таки среди этого мрака встречались проблески света. Например, в России это сериал «Не родись красивой», где коллектив стал для главной героини второй семьёй, а на западе — фильм «Стажёр» о том, как 70-летний пенсионер устроился работать в интернет-магазин. Многие сериалы показывали работу как абсолютное благо, источник смысла жизни, а иногда и основу идентичности героев. Стоит только вспомнить любой ситком про полицейский участок («Бруклин 9-9»), ресторан («Кухня») или больницу («Клиника» и «Интерны») — их действие редко выходит за пределы рабочего места, а сюжет выстроен вокруг отношений с коллегами.

Всё изменилось в 2020-м, когда мир захлестнула пандемия коронавируса. Жизнь миллионов людей превратилась в кошмар: они были вынуждены сидеть по домам без возможности увидеться с семьями и друзьями, но при этом всё ещё должны были работать, пускай и на удалёнке. Медсёстрам, врачам, курьерам и всем, кто не может работать удалённо, повезло ещё меньше: каждый день им приходилось подвергать себя опасности.

По данным исследований, около 60% людей живут от зарплаты до зарплаты. Поэтому у многих нет финансовой подушки, чтобы уволиться или просто начать искать другую работу, даже когда от этого зависит их здоровье и жизнь.

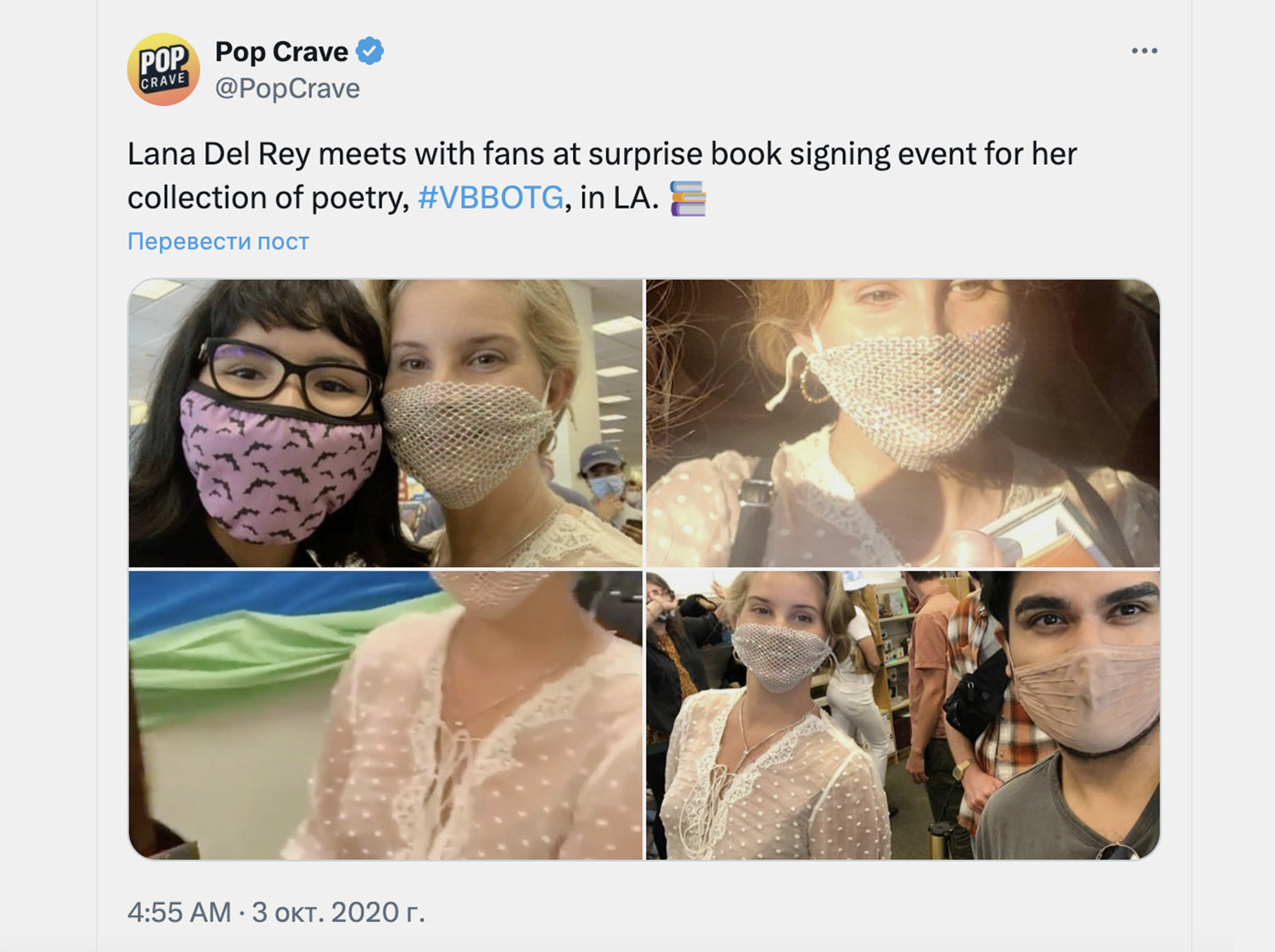

Нехватка средств к существованию повлияла и на то, как люди пережили эпидемию COVID-19 — и пережили ли вообще. В некоторых семьях болезнь выкосила целые поколения — бабушек и дедушек, матерей и отцов. Неизвестно, как сложились бы тысячи судеб, если бы у этих людей было больше финансовых возможностей: деньги дают доступ к платной медицине и более качественным препаратам, а их отсутствие снижает шансы на выздоровление. Поэтому многим показались издевательскими фотки в «Инстаграме»*, где богатые селебрити веселились на запрещённых вечеринках и сверкали гламурными масками-сеточками. Ведь у знаменитостей был доступ к первоклассной помощи, а у простых смертных — нет.

Скриншот: Pop Crave / Twitter

Особенно сильно кризис травмировал Америку. В США нет системы здравоохранения, которая давала бы каждому гражданину доступ к бесплатной медицинской помощи. Из-за этого люди ощущали себя так, словно их бросили один на один с тогда ещё малоизученной болезнью. Людям стало ясно: они работают на износ, теряют близких и убивают своё здоровье просто потому, что не входят в ряды элит.

Кризис запустил переоценку ценностей. Одни увидели, что работодатели ни во что их не ставят и выгоняют на работу, даже когда в стране объявлено чрезвычайное положение. Другие на фоне угрозы осознали, что не хотят прожигать жизнь, стуча по клавишам и пялясь в монитор.

Пандемия спровоцировала «великое увольнение»: рабочие места покинуло рекордное число людей. Только в марте 2022 года в Америке произошло 4,5 миллиона увольнений — для сравнения, в марте 2020-го уволились 2,9 миллиона человек. Россия тоже била рекорды: во втором квартале 2021 года по собственному желанию уволились 2,06 миллиона человек.

Даже в 2025 году, через несколько лет после окончания пандемии, волна увольнений продолжается по всему миру. В России дополнительно предсказывают волну «увольнений из мести»: после карантина компании настаивают на возвращении в офис, но сотрудники сражаются за право работать на удалёнке или хотя бы в гибридном графике. Это ведёт к выгоранию: работники не чувствуют, что их ценят, и предпочитают уйти с неприятной работы.

Словом, после коронавируса жизнь больше не была прежней. Поэтому во время и после пандемии выстрелили проекты с мощным антирабочим настроем: фильм «Земля кочевников», сериалы «Разделение» и «Игра в кальмара». Если бы эти сериалы вышли до вспышки COVID-19, они бы выглядели как оторванная от реальности фантазия-антиутопия. Однако после пандемии они стали больше похожи на печальную, но реалистичную сатиру. Нечто похожее произошло с проектом «Пацаны» (2019): он едко высмеивал политический ландшафт США, но случайно предсказал разворот страны к авторитаризму. И забавная сатира в «Пацанах» перестала казаться такой уж смешной.

Куда подевались ситкомы про офис и что пришло им на смену

Куда-то исчезли комедийные сериалы про коллег, где все дружат, влюбляются, сближаются на фоне общего дела и находят своё предназначение. Однако это неудивительно: карантины и удалённая работа потихоньку стёрли чувство общности. Когда видишь коллег только раз в неделю по видеосвязи, нелегко чувствовать себя с ними заодно. Поэтому зрителям стало сложнее вовлекаться в истории о сплочении коллектива.

Более того: идея о том, что коллектив может стать «второй семьёй», начала не умилять, а скорее раздражать. Если открыть статьи с советами эйчаров о том, как проходить собеседование, то в половине из них песни работодателя про «семейную атмосферу» будут обозначены как «ред флаг». Теперь концепт коллектива как «второй семьи» кажется зрителям фальшивым: словно большие корпорации занесли киноделам денег, чтобы те романтизировали работу, изображая её приятным, весёлым времяпрепровождением. Ведь если сотрудники в это поверят, их станет проще эксплуатировать.

В итоге спрос на офисные ситкомы снизился. Вообще, спад начался ещё до пандемии: на смену добрым «Паркам и зонам отдыха» пришли «Наследники» (2018) и «Кремниевая долина» (2014), — но коронавирусный кризис дополнительно ускорил разворот в сторону злободневной сатиры и остросоциальных тем. Популярные сегодня истории скорее разоблачают некомпетентность и самодурство корпоративной верхушки — тех, кто зарабатывает миллионы на труде своих специалистов.

Эффект ореола вокруг миллиардеров вроде Илона Маска может создавать впечатление, будто директора и богачи — какие-то сверхлюди, которые лучше остальных. Мол, потому они и добились успеха, а ты — нет. Но это миф, который не всегда находит отражение в реальности: тот же Маск всё чаще проявляет себя как самодур, который кидает нацистские приветствия и игнорирует звонки бывшей жены о проблемах со здоровьем сына. Поэтому для многих зрителей истории в стиле «Наследников» — настоящий катарсис. Они показывают: ты ничем не хуже, а то и во многом лучше своего начальника. А значит, заслуживаешь такого же уважения, статуса и благ.

Как говорится, искусство имитирует жизнь. Поэтому мрачные фильмы и сериалы, которые вскрывают нарывы капиталистического мира, сейчас намного более близки зрителям, чем образ дружного коллектива из старых ситкомов. Так что вторых «Парков и зон отдыха» в ближайшее время не будет — по крайней мере, пока не изменится положение на рынке труда.

Кто виноват в том, что нас заставляют изображать любовь к работе

Когда корпорации пытаются выглядеть модными и молодёжными, они вводят пижамные пятницы, медитации на креслах-мешках, игровые комнаты с пинг-понгом и PlayStation 5. Пару раз в месяц сотрудников собирают в душном конференц-зале, чтобы показать им ролик о том, какая у компании миссия. На экране улыбающиеся актёры твердят, как они горят своей работой и как благодарны компании за возможность проявить себя.

Кадр: сериал «Разделение» / Endeavor Content / Red Hour Films

Всё началось с техногигантов: Google, Apple, Amazon, «Фейсбука»*. В 2000-х и 2010-х именно эти компании задавали тренды корпоративной культуры. В эпоху расцвета IT-индустрии они начали продвигать идею о том, что офис — это место не только для работы, но и для жизни.

Постепенно «корпоративная утопия» превратилась если не в стандарт, то в идеал, к которому стоит стремиться. Технологические компании пытались скопировать модель Google, а получался скорее карго-культ: они лишь делали вид, что заботятся о своих сотрудниках, но не заботились о них по-настоящему. И при этом требовали от людей благодарностей и показной радости. Неудивительно, что многие видели в такой корпоративной культуре больше способ психологического давления, чем реальную пользу. Особенно если работа для них была не самоцелью, а лишь способом достичь более комфортного уровня жизни.

Сколько ни изображай натужную радость в стиле мистера Милчика из «Разделения», получается всё равно фальшиво. Ведь мантра «Коллектив — вторая семья» работает, только когда компания искренне заботится о своих сотрудниках. Если компания в моменты реального кризиса «забывает» о своих ценностях и начинает эксплуатировать рабочих, те быстро раскусят ложь.

Притворство особенно очевидно для тех, кто выполняет рутинные офисные задачи. Например, перекладывает бумажки, отвечает на звонки разъярённых клиентов или сам совершает холодные обзвоны. Такую работу не спасут ни кресла-мешки, ни пижамные пятницы: сотрудники не ощущают, что делают что-то значимое. Трудно гореть делом, которое пытается высосать из тебя мозг.

В социальной сети Reddit многие сетуют: они с радостью бросили бы свои должности и пошли в учителя, библиотекари, писатели — словом, в те сферы деятельности, которые им по душе. Но такая работа зачастую не оплачивается достаточно, чтобы обеспечить достойное существование.

Да, пинг-понг и кресла-мешки — приятный бонус, но, если выбирать между ними и прибавкой к зарплате, большинство выберет деньги. И совсем никому не нравится симулировать щенячью преданность своему работодателю.

Почему антирабочий настрой в кино — не отклонение, а норма

На самом деле возврат к антирабочим настроениям в медиа — это возврат к норме. Искусство много лет исследовало то, как капиталистическая погоня за наживой мешает человеку творить, быть свободным, найти своё место в мире.

Первым антирабочим высказыванием в кино можно считать трагикомедию «Новые времена», снятую в 1936 году. Главную роль в ней сыграл Чарли Чаплин: его герой так медленно работал на конвейере, что угодил в зубцы.

В сороковых эту тему подхватили нуарные фильмы: в них криминал преподносился как альтернатива честному заработку для тех, кто хочет обогатиться быстро и без особых усилий. Даже женщины в нуарных фильмах превратились из домохозяек и принцесс в охотниц за наживой: распространённый типаж героини в таких лентах — femme fatale. Например, в фильме «Двойная страховка» героиня соблазняет страхового агента. Вместе они ищут способ выставить убийство её пожилого мужа как несчастный случай и обогатиться за счёт страховки.

«Этот типаж [femme fatale. — Ред.] часто отражает общекультурный страх перед тем, что могут сделать женщины, чтобы компенсировать неудовлетворённость своим положением в семье и на работе».

Профессор Зен Доктерман

В пятидесятых антирабочие настроения стали частью молодёжной культуры. В то время как раз процветало движение хиппи, а в фильмах появлялось всё больше гангстеров и хулиганов, которые не желали вписываться в традиционный уклад. Например, Марлон Брандо в ленте «Дикарь» играет главу байкерского клуба. Безработные мотоциклисты весь фильм задирают простых людей, устраивают драки и беспорядки, и в результате их разгула даже погибает посторонний человек.

В девяностых окончательно сформировался типаж безработного разгильдяя. Это, конечно же, Чувак из фильма «Большой Лебовски», герои фильмов «Под кайфом и в смятении», «Реальность кусается» и «Пятница». Разгильдяй не только пытается работать как можно меньше, но и активно саботирует указания руководства. Например, в ленте «Клерки» герои намеренно грубят клиентам, а в рабочее время отлучаются то на поминки друга, то на хоккейный матч.

Вы наверняка заметили: почти все примеры в этой статье взяты из американских медиа. США — один из крупнейших производителей кино и сериалов, поэтому американские идеи глубоко проникают в информационное пространство других стран (в том числе России). Таким образом Америка задаёт тренды во всём мире. Например, та самая культура напускного трепета перед работой — продукт свойственного американцам протестантского отношения к труду, которое приравнивает работу к добродетели. Впрочем, для постсоветского пространства тоже характерна культура переработок, но она чаще выражается в установках «Будь благодарен, что тебя вообще взяли на работу» или «Чтобы много зарабатывать, надо много страдать».

Как сериалы и кино создают мифы о работе и обрекают нас на разочарование

В фильмах и сериалах работа часто показана как какая-то сказка. Мол, чтобы добиться успеха, надо просто поверить в себя, а строгий начальник обязательно оценит твою дерзость.

Такие истории вдохновляют нас и развлекают, но при этом могут создавать ложные ожидания. В итоге, когда молодые специалисты выходят на рынок труда и сталкиваются с реальным положением дел, их настигает разочарование. Перечислим пять главных мифов, которые сформировались в обществе под влиянием массовых медиа.

Миф 1

Работа — это определяющая часть идентичности

В кино часто встречаются персонажи, для которых работа — это главное, а то и единственное, что их определяет. В таких случаях профессия целиком формирует характер персонажа, его сюжетную линию и мотивы. Стоит вспомнить любой фильм про копа, учёного или шеф-повара в ресторане: таких героев часто изображают фанатиками, преданными своему делу. Работа спасает их от одиночества, даёт им смысл жизни, и именно через успехи на работе они реализуются как личности.

Яркий пример такого персонажа — полицейский Николас из фильма «Типа крутые легавые». Он настолько трудоголик, что его буквально невозможно «переслужить». За это Николаса отправляют в глухую деревню, где много лет не происходило убийств: так его ненормальная одержимость работой перестанет мешать карьере коллег.

Почему это миф? Для психологического равновесия рекомендуется соблюдать work-life balance — находить удовольствие не только в работе, но и в увлечениях, отношениях, творчестве, отдыхе. Люди, которые живут своей работой, часто страдают от одиночества и выгорания, а также несчастливы в жизни.

Миф 2

Молодого специалиста запросто возьмут на мегакрутую вакансию, главное — талант

Сюжеты фильмов и сериалов часто развиваются вокруг героев, которые сразу после университета или в самом начале карьеры попадают на работу мечты. При этом должность достаётся им без труда, нередко по счастливому стечению обстоятельств. Например, Андреа из «Дьявол носит Prada» сразу попадает ассистенткой в модный журнал, хотя у неё нет опыта в модной журналистике. А в сериале «Эмили в Париже» девушку из Чикаго без знания французского отправляют в Париж — работать в престижном маркетинговом агентстве.

Почему это миф? В реальной жизни мало кому со старта достаются хорошие места. Чтобы получить достойную зарплату и высокую позицию, порой нужно проработать годы на низкооплачиваемых стартовых должностях. Талант — тоже недостаточный аргумент для повышения: нужны связи, умение адаптироваться в корпоративной среде и многочисленные софт-скиллы.

Наконец, любая сфера и индустрия стремительно меняются, и университеты из-за нехватки денег и кадров просто не успевают своевременно обновить программы, чтобы подготовить студентов ко всем нюансам. Поэтому после учёбы выпускники дополнительно доучиваются на своих рабочих местах, чтобы банально разобраться в том, как устроена их рабочая сфера.

Миф 3

Можно работать на износ, строить личную жизнь, заниматься хобби и всё успевать

На экранах персонажи без труда совмещают насыщенную профессиональную жизнь с социальной. Они находят время для весёлых встреч с друзьями, романтических отношений, занятий спортом и даже путешествий, прямо как Кэрри из «Секса в большом городе» или герои из «Анатомии страсти».

Почему это миф? При графике 5/2 чрезвычайно трудно поддерживать баланс между личной жизнью и рабочими обязанностями. За неделю многие люди едва вывозят пару походов в зал и одну встречу с друзьями. А ведь нужно ещё готовить, делать уборку, стирать вещи, заботиться о питомцах и детях. Выходных просто не хватает на все личные дела. Получается, что в рамках work-life balance время для «life» стремительно сокращается.

Миф 4

Найди своё призвание — дальше всё сложится само собой

Кино настаивает на том, что нужно найти работу или дело мечты. Тогда всё в жизни расставится по своим местам и не придётся переживать о насущных проблемах: конкуренции, счетах, деньгах. Как говорится, найди то, что любишь, и тебе не придётся работать больше ни одного дня.

Например, в мюзикле «Билли Эллиот» главный герой втайне от родителей прогуливает тренировки по боксу, чтобы бегать на уроки балета. В конце фильма его принимают в Королевскую школу балета — одну из самых престижных балетных школ в мире. А всё потому, что приёмная комиссия разглядела в нём настоящую страсть к балету. Другие абитуриенты, конечно, тоже горели этим искусством, но с Билли им не сравниться.

Почему это миф? Одного только желания недостаточно, чтобы попасть на место своей мечты. Эту сказку разоблачит любой абитуриент, который мечтал поступить в МГУ и не смог пройти конкурсный отбор.

К тому же в реальной жизни многие «профессии мечты» оплачиваются крайне низко. Например, работники искусства и культуры, учителя, сотрудники НКО редко имеют высокий доход. Поэтому зрители, которые поверили в этот миф, часто сталкиваются с реальностью: финансовой нестабильностью и невозможностью комфортно обустроить жизнь.

Миф 5

Если будешь очень смелым и дерзким, тебя оценят

В фильмах персонажи любят вести себя решительно. Например, врываются на совещание, прерывают босса, представляют свой проект, бросают вызов авторитетным коллегам. Они почти всегда получают признание за свою храбрость, а иногда даже и повышение. Их дерзости чуть ли не рукоплещет вся переговорная.

В сериале «Как я встретил вашу маму» Тед Мосби работает под руководством звёздного архитектора Хаммонда Друзерса. На презентации для клиента Друзерс представляет проект небоскрёба, который явно напоминает кое-что неприличное. Клиенты приходят в ужас, но Друзерс отказывается признавать, что с дизайном что-то не так.

А Тед вдруг собирается с духом и показывает клиенту собственный проект — современный, утончённый, лаконичный. Клиенты в восторге, фирма выбирает вариант Теда, а Друзерса увольняют (и впоследствии он даже какое-то время живёт у Теда на диване, несчастный и одинокий).

Почему это миф? На работе такого человека, как Тед, сочтут скорее конфликтным, и его поведение приведёт к выговору, а то и к потере должности. Корпоративная культура чаще требует сдержанности, игры по правилам и конформности. Особенно от начинающих специалистов.

* Решением суда запрещена «деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности».

Как начать карьеру в IT в 2026 году?

Откройте доступ к 4 бесплатным IT-курсам. Попробуйте себя в Java, Python, тестировании ПО, SQL и Excel. Выберите подходящее направление и получите полезные подарки.

Пройти курс