Женщины в российской фотографии 1990‑х

О знаковых авторах эпохи перемен — искусствовед Ирина Чмырёва.

18+

В статье цитируются материалы В. М. Ивлевой-Йорк, объявленной в России иностранным агентом.

Несколько лет назад, до изменений, разделивших нашу жизнь на до и после, молодая исследовательница фотографии из Нью-Йорка посетовала, что её темой невозможно заниматься в России: там нет женщин-фотографов. Моё удивление со временем сменилось пониманием причин расхожего стереотипа о маскулинности фотографии в нашей стране. Действительно, если изучать российскую фотографию издалека, без полевых исследований, то на основании существующих публикаций можно сделать и такое фантастически далёкое от реальности предположение.

К сожалению, даже молодые соотечественницы считают, что женская фотография, точнее, присутствие и признание женщин-профессионалов в разных областях фотографии, — явление современное и появилось только в эпоху после #metoo. Но это не так. Если обратиться к документам, посмотреть справочник Анатолия Попова «Российские фотографы (1839–1930)», то становится ясно, что женское присутствие в отечественной фотографии было изначально.

Даже в XIX веке оно было достаточно заметным. А уж в 1990-е работало множество женщин, чьё присутствие в фотографии было, не побоюсь слова, знаковым в разных сферах. Репортаж, арт-фотография, неопикториальная фотография, фешен-фотография и так далее: куда ни кинь взор — в фотографии женщины были важными действующими лицами.

С некоторыми представительницами из этого длинного списка выдающихся авторов фотографии, работавших в десятилетие экспериментов и напластования дискурсов, я и хочу вас познакомить.

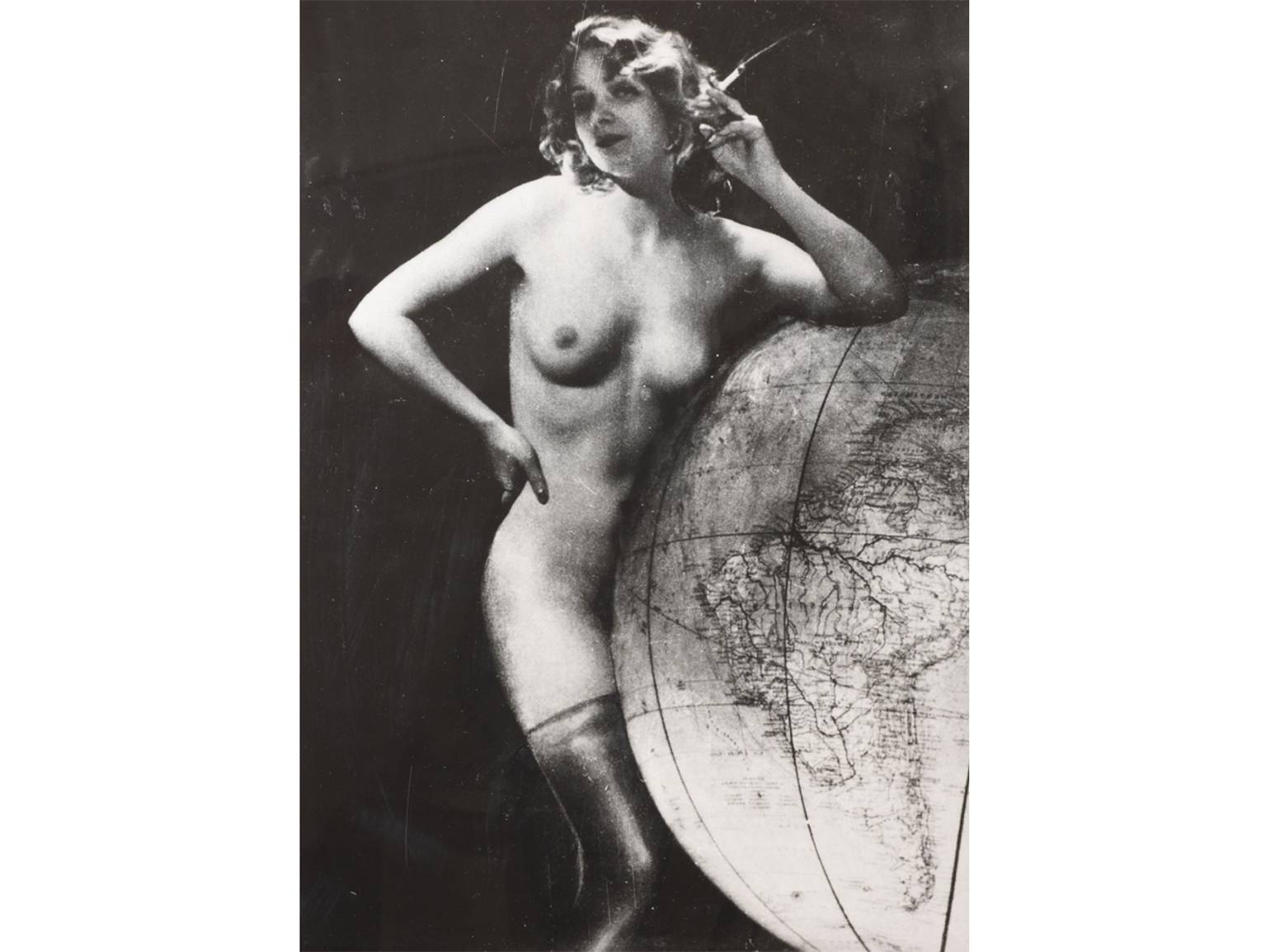

Вита Буйвид

Арт-фотография невозможна без эпатажа и работы с пресловутым гендером. Постпостмодернизм Виты Буйвид в 1990-е воспринимался как шок: так отношения со своими мужчинами было не принято публично, нет, не обсуждать, а показывать. Это не значит, что все мужчины были близкими знакомыми, просто появилась та возможность фривольно изучать другой пол, которой прежде не было.

Вязаные гульфики, крашеные в едкие цвета анилином открыточки с обнажёнными, переодевания героинь и фантазии на темы девятнадцатого столетия, как если бы киберпанк пришёл в культуру эротического... В её работах гоголевщина ярмарок встречалась с эскапизмом «Новой академии» Тимура Новикова (Вита Буйвид успела побыть резидентом много где). А потом — Москва, с её купеческим размахом выставок той поры...

То, что делала Вита в 1990-е, теперь называется photo-based art. Её хулиганским инсталляциям найден респектабельный термин, а она сама стала и фотодиректором рейтинговых изданий, и художником, чьи вещи в есть крупнейших коллекциях, а выставки проходят в музеях. Но не случись той разгульной поры, такому искусству на основе фотографии в нашей стране не удалось бы встретиться со зрителем.

Катя Голицына

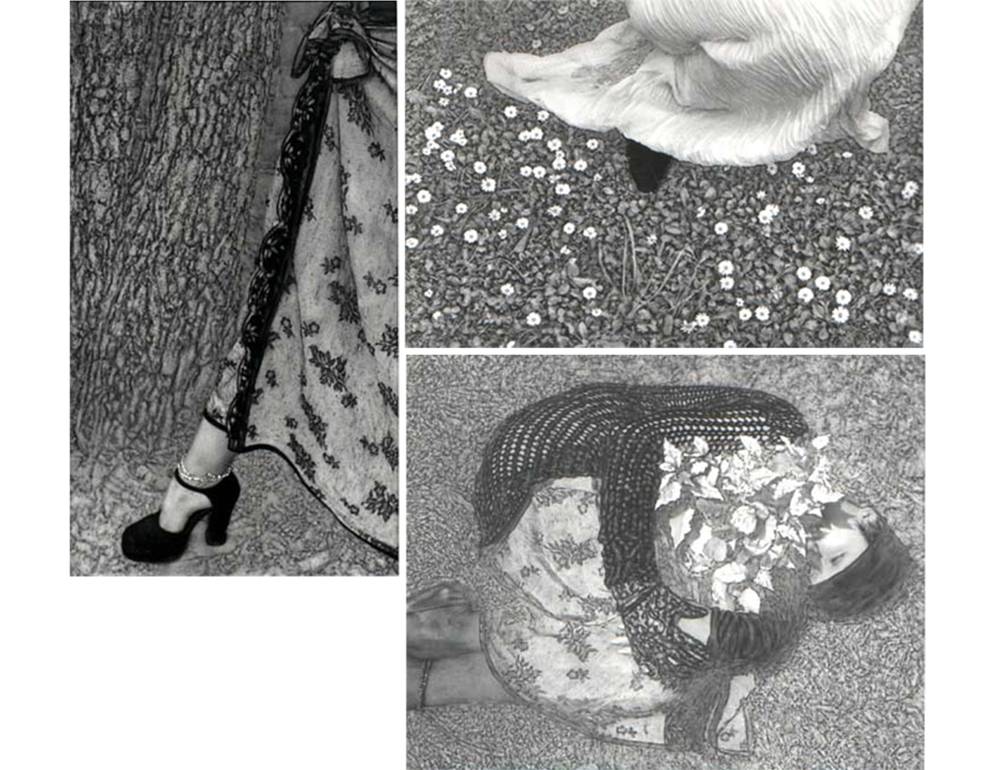

Да-да, та самая фамилия. И княжеское происхождение. И аристократизм техники, когда выпускнице Полиграфического института не комильфо просто выставлять фотографию, даже самую эстетскую, и появляется её доработка: то, что сама Катя придумала называть «фотографика» или «рукотворная фотография».

Изображения: Катя Голицына

Её кружевные работы были по сердцу искусствоведам, которые не знали фотографии, но зато были искушены в графике. Сюжеты про ретроавтомобили, джаз или старые уголочки Москвы уходящей наполняли сердца вершителей судеб — арт-критиков и кураторов, музейных хранителей — исключительной благостью.

Катя Голицына была из первого призыва Союза фотохудожников России, куда она вступила в 1992-м, а в 2000 году в Белом зале ГМИИ имени Пушкина ей вручали премию «Триумф», что по тем временам было признанием не меньшим, чем государственные награды.

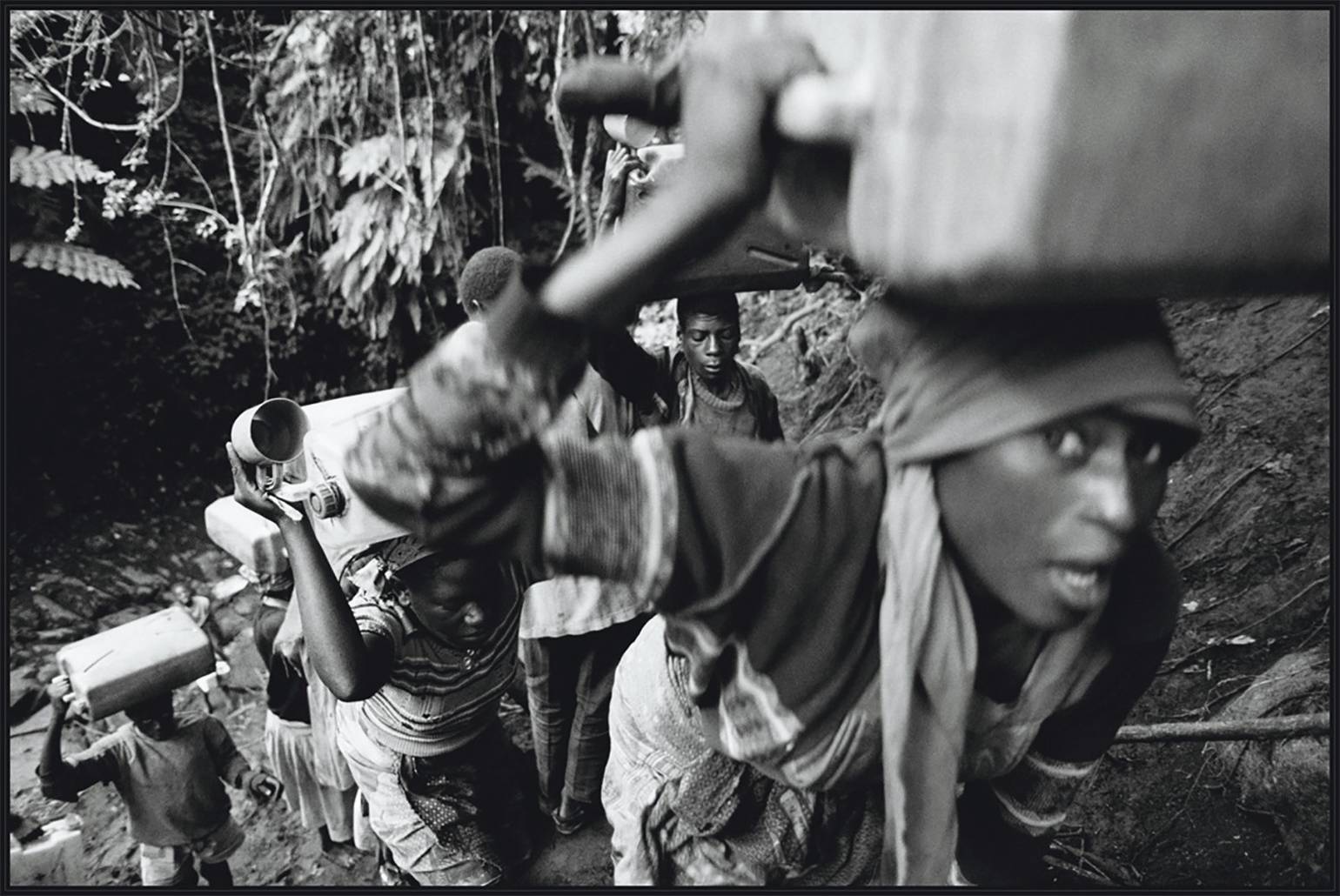

Виктория Ивлева

(объявлена в России иностранным агентом)

На сайте World Press Photo среди победителей 1992 года представлена Виктория Ивлева. Да, это она была внутри четвёртого реактора Чернобыльской АЭС спустя пять лет после катастрофы. Сказать, что коллеги-мужчины проявляли зависть к её безудержности и успеху, — не сказать ничего.

Ивлева — профессиональный журналист, и очень хороший, и пишущий, и снимающий. Поэтому в конце 1980-х, когда это только стало возможным, она — стрингер, сотрудничает с зарубежными агентствами; в 1990-е — снимает в горячих точках бывшего СССР.

В это время и складывается её особенный подход, наверное, очень женский: не только вести репортаж из центра событий, но и идти одной дорогой с самыми слабыми, с беженцами, женщинами и детьми, рассказывая о том, как войны и конфликты обрубают ветви дерева будущего.

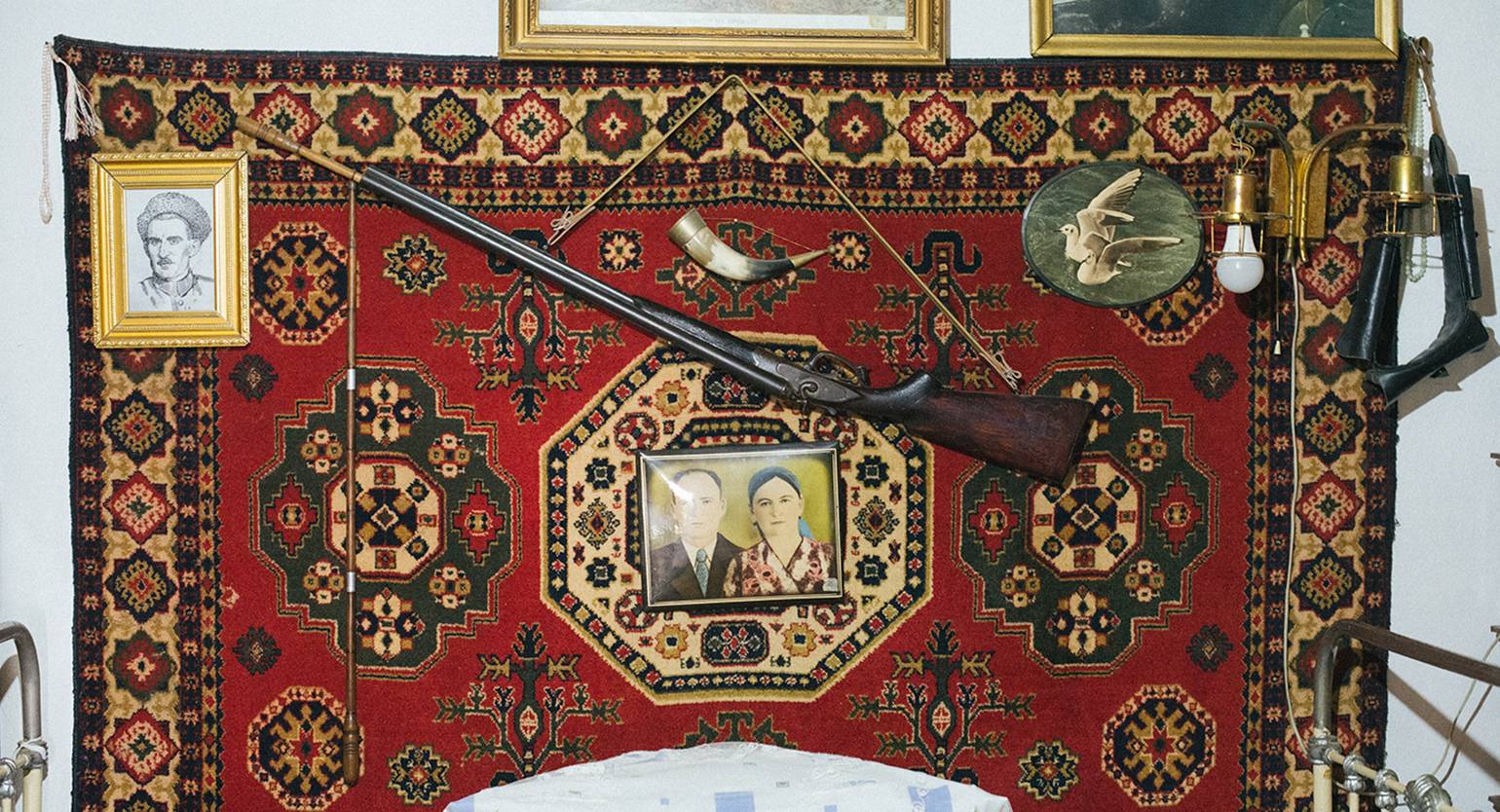

Фото: Виктория Ивлева

Вика Ивлева работает до сих пор, она лауреат множества премий, но дело не в их числе. Среди запоминающихся историй из 1990-х: съёмки с таджикско-афганской границы, о которой в ту пору почти забыли за горячими новостями из других краёв, съёмки для Красного Креста из Африки. По заветам великой русской литературы XIX века — быть милосердным и внимательным к маленькому человеку — Ивлева сумела работать в фотожурналистике в конце века ХХ-го.

Ляля Кузнецова

Ляля Мендыбаевна — инженер-авиаконструктор. Так же вольно, как выбрала недевичью профессию, руководствуясь детской мечтой о полётах, она отпустила в прошлое свою налаженную жизнь советского инженера и взяла в руки фотоаппарат, чтобы войти в мировую фотографию автором темы, или Автором Темы — как угодно: более сорока лет, с 1970-х, она снимает цыган. Не социальные проблемы, не этнографию, а свободу счастливых людей, не потерявших связи со своим родом и природой.

Её снимки, безусловно, относят к классике документальной фотографии, существовавшей в СССР наперекор всему. Но выставки для публики и известность за пределами узкого круга профессионалов (правда, всея страны, от Прибалтики — в первом в стране музее фотографии в Шауляе у неё была выставка ещё в 1980-м — до степей Казахстана) пришли к Ляле на рубеже 1980–1990-х, когда в Вашингтоне она получила премию Mother Jones Award и её альбом вышел в издательстве Aperture.

«Когда говорят, что я воспеваю вольную жизнь цыган или что-то в этом роде, я думаю: фотография, которую делает человек, — это отчасти его автопортрет. Когда я освоила фотоаппарат, узнала, как проявляется плёнка, как это всё печатается, я начала искать кадры, созвучные моему сердцу. Естественно, ни за какие права цыган я не боролась, я просто понимала, что в нашем обществе они лишены очень многих прав. В большинстве своём это люди, которые идут к горизонту, а этот горизонт уходит от них».

Ляля Кузнецова о себе на сайте Музея российской фотографии

Татьяна Либерман

В начале 1990-х годов не было публикаций, посвящённых женской фотографии в новой России, без упоминания имени Татьяны Либерман. Не было без него и выставки русской фотографии как явления современного искусства в России и за рубежом: все они включали её работы, по-модернистски элегантные и балансирующие на грани фрейдистских проговорок о тёмном, женском, круглом, пустом.

Метод Либерман — ироничное использование психоаналитических концепций в сексуальной игре с фотографиями простых объектов, таких как кухонные принадлежности, одежда, части тела. В своей чёрно-белой фотографии она устанавливает собственные правила, где чёрный и белый обозначают противоположные полюса, два пола. При этом для неё также важны аллюзии на фотографический конструктивизм — часть секретного знания московской среды современной фотографии, где Родченко — фигура недальняя и где учитель Татьяны, Александр Лапин, разбирал геометрию композиции под разными ракурсами, включая семантику формы.

Галина Лукьянова

Галина Николаевна Лукьянова к эпохе перестройки и тем более в 1990-е — уже живой классик. Её «Школа Лукьяновой» в журнале «Советское фото» была важнейшей рубрикой для педагогов, преподававших фотографию детям. А в среде фотографов-художников с 1970-х Галя — признанный мастер пейзажной фотографии.

Она говорила, что поворотом для неё стало знакомство с оригинальными отпечатками Йозефа Судека и Эдварда Уэстона, когда их выставки в начале 1970-х прошли в Москве. Первую организовало посольство социалистической Чехословакии, а вторую — посольство США в СССР, несмотря на холодную войну или же, наоборот, используя красивую фотографию как козырную карту в политической игре, чтобы показать превосходство одной культуры над другой.

Только Лукьянову политические игры не интересовали вовсе, для неё были важны деревня со старым домом, утренние туманы над маленькой подмосковной рекой и медленная, очень медленная съёмка, а потом столь же медленная проявка и авторская печать оригинальных фотографий.

Если бы в России в 1990-е сложилась культура галерей и коллекционирования фотографии, то сегодня за винтажами Лукьяновой охотились бы аукционы, а музеи изобразительных искусств с гордостью упоминали количество её работ в своих коллекциях шедевров. Те, кто видел отпечатки Галины Николаевны на редких, очень редких, но оттого не менее важных выставках в Москве, никогда не усомнятся в том, что искусство фотографии существует.

Телеграм-канал для тех,

кто любит фотографию

...и хочет узнать, какой разной она может быть. Подписывайтесь, мы публикуем хороших российских авторов, следим за мировыми конкурсами и выведываем творческие лайфхаки у практиков.

ПодписатьсяГалина Москалёва

Сейчас Галина Москалёва московский автор, но история её жизни напоминает путешествие по карте СССР, когда города и исторические события, смешиваясь, превращаются в материал современного искусства. Родилась в Шауляе (Литва), училась и работала телевизионным журналистом в Минске (Беларусь).

Чернобыль. К моменту аварии новая фотография уже была делом её жизни. Появившийся как поэтический отклик, как метафора переживаний проект о детях Чернобыля проехал по нескольким европейским странам, собрав средства для помощи пострадавшим от катастрофы.

Потом была знаменитая работа с негативами семейного альбома Галины, когда спечатанные в мультиэкспозиции портреты её самой в детстве, красавца отца, счастливой матери превратились в мерцающую ткань, которая, как пелена, то ли покрывает подлинные воспоминания детства, то ли сама является ими.

Галина Москалёва — один из первых авторов в белорусском и российском визуальном искусстве, работающих на стыке автофикшена и технологического эксперимента. Тема памяти, рефлексия о прошлом в её интерпретации превратились в знак фотографии 1990-х.

В это десятилетие Москалёва стала одним из важнейших и авторитетнейших авторов из бывших союзных республик: её работы приобрели фотографические музеи Европы и США и показывали крупнейшие фестивали фотографии, а она сама выступала в роли эксперта, фоторедактора и куратора выставок младших коллег.

Людмила Таболина

Таких миниатюрных и хорошо воспитанных женщин в Петербурге называют истинными носительницами кода городской культуры, и не важно, что «генетическая петербурженка» Таболина родилась в Вышнем Волочке. Учёба в Ленинграде. Инженер, жена и мать интеллигентного семейства. Как будто все исторические перипетии эпохи нестроения прошли мимо, и она перенеслась из дореволюционной России в наше время, нимало тому не удивившись.

Скромность, граничащая с самоуничижением, не помешала этой замечательной художнице фотографии стать известной и, не побоюсь слова, влиятельной в кругу фотографов-художников. Сформировавшись в 1990-е под ливнем новых знаний по истории российской фотографии, новых экспериментальных возможностей с оптикой и печатью, Таболина сама определила для себя свой инструментарий и, как будто не замечая ни других авторов, ни внимания к своей персоне, сосредоточенно и неторопливо работает над своими сериями, где каждая — будто новая книга стихов.

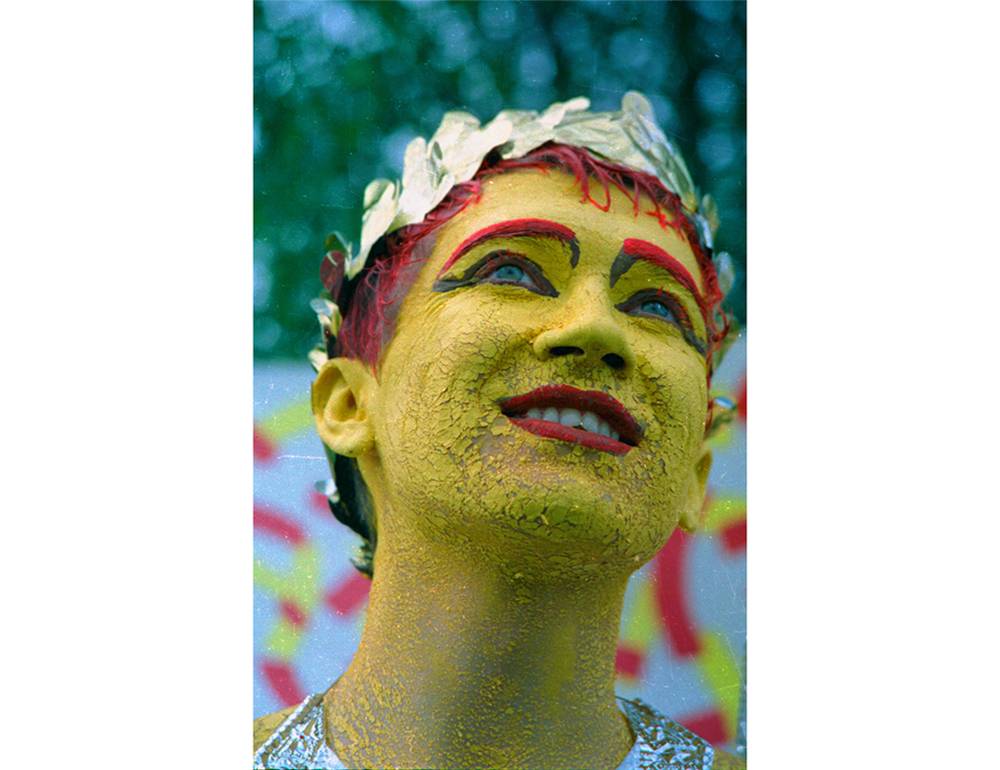

Ольга Тобрелутс

Ольга Тобрелутс обратила на себя внимание в самом начале 1990-х как феерическая, фонтанирующая невыполнимыми идеями художница. То десятилетие было милосердно к фантазёрам и фантазёркам: развитие компьютерных технологий, цифровая съёмка и печать на холстах и прочих невероятных носителях, новые средства монтажа видео и — вуаля — Тобрелутс обрела инструменты, позволившие ей стать единственным российским автором, чьё творчество описано в первом издании книги The New Media Art Марка Трайба (2006).

Она создала свои самые известные работы в технике цифрового монтажа, используя несколько изобразительных слоёв разной природы, включая фотографию. Тобрелутс мыслит многомерными слоями и сознательно сохраняет между ними пустоты, в которых происходит искажение связей и потеря смыслов. Художница объединяет трёхмерные пространственные компьютерные модели со слоями плоских фотографических изображений.

Её работы подобны театральной сцене-коробке, в которой художник размещает своих персонажей. Сцена виртуальна, смоделирована в идеальной геометрии цифрового мира, в то время как персонажи являются фрагментами фотографий, иллюзорно трёхмерные и подверженные оптическим искажениям. Соединение столь разнообразных элементов придаёт работам Ольги новое визуальное качество, которое одновременно имеет и глубину, и плоскостность.

Наталия Цехомская

Ещё одна героиня из Санкт-Петербурга, и не только художник, работающий с фотографией, но и театральный художник, график.

Для Наталии были важны эксперименты с созданием «надфотографического» слоя: когда отпечатки, часто сделанные грубо монтажи, будто собранные на манекене на суровую нитку детали платья у портного, раскрашивались поверх, становясь невиданными, как оперенье синей птицы, сокровищами.

В этом много от искусства сценического костюма: пока мы видим его из зала (в раме на выставке), всё кажется сшитым из парчи и украшенным драгоценными камнями, тогда как в самом деле это лишь дерюга (фотобумага) и куски дешёвого крашеного стекла (раскраска анилином и цветными карандашами). Но первое впечатление волшебства трудно перебить, настолько эффектны и парадоксальны образы, накрашенные Наталией в её мастерской.

В своём творчестве она обращается к воспоминаниям детства, темам свободы воображаемой (райские сады и цветы) и живой, чувственной (театр, обнажённая натура, животные).

Ольга Чернышёва

Московская художница, учившаяся мультипликации и прекрасно знающая историю искусства, классическую (из курса ВГИКа) и современную (она вращалась в кругах Виктора Мизиано и художников московской школы концептуализма).

Фотография — лишь один из множества инструментов Ольги Чернышёвой, наравне с видео, графикой, живописью. Но это не помешало ей создать исключительно фотографическими средствами важные серии, которые ещё в 1990-х полюбили кураторы европейских фестивалей фотографии.

Чернышёва — возможно, самое позднее «законное» поколение московского концептуализма, сфокусированного на играх с языком, и когда она выражает себя через документальную фотографию, то использует лингвистические аллюзии и минималистский визуальный язык. Она ищет визуальные ассонансы и анаграммы в окружающей её среде, те, что раскрывают скрытые смыслы за пределами физической реальности.

Выделяя эти визуальные маркеры и соединяя их между собой новым образом, она рассказывает истории о своём времени. Это история то мохеровых шапок, их нашествия на зимнюю Россию, то поезда, заменившего птицу-тройку и отправившего всю страну в бесконечное путешествие.

Читайте также: