Посмертная фотография: жуткая традиция XIX века

Зачем люди фотографировали мёртвых и сами снимались вместе с покойниками.

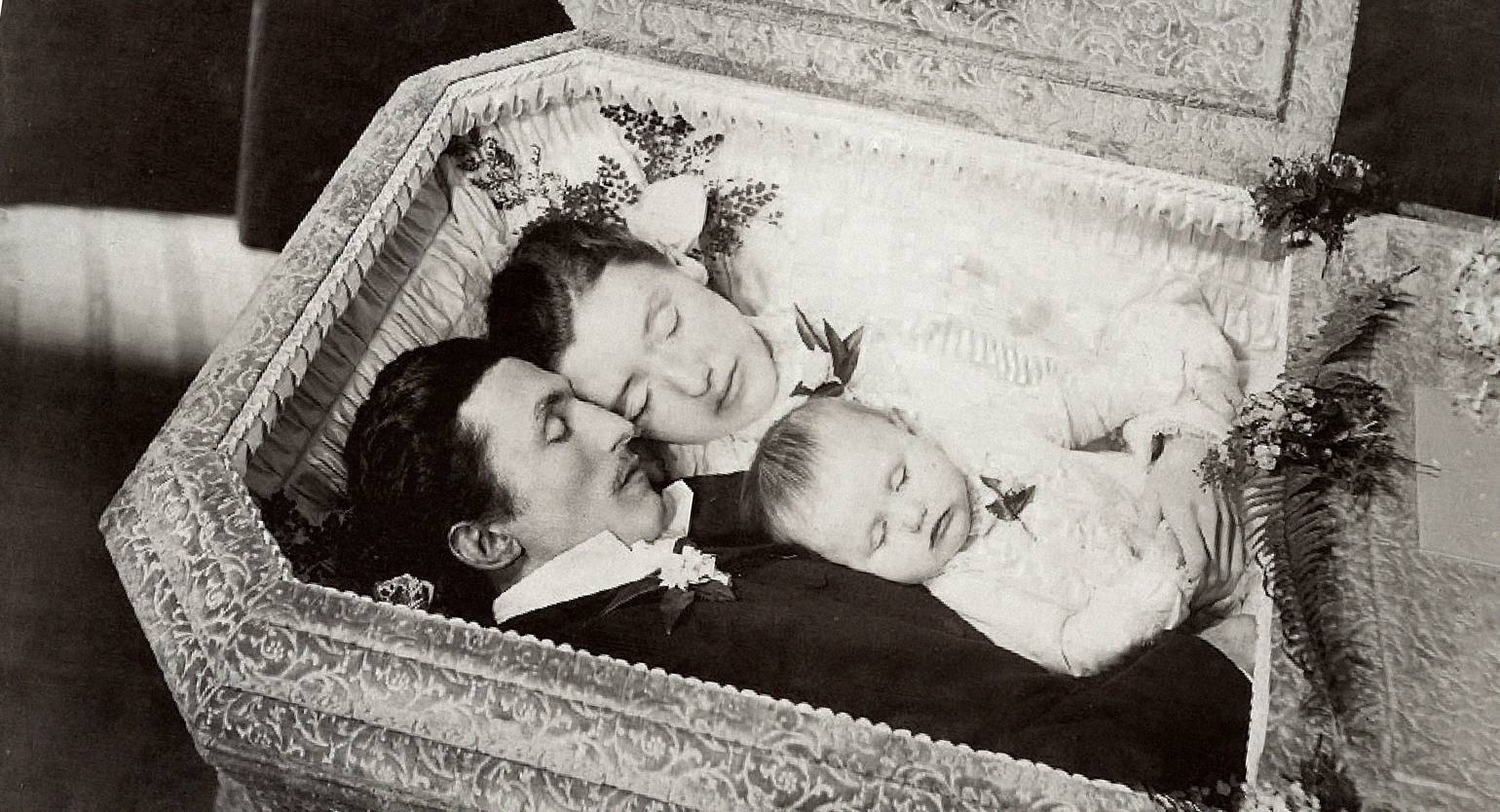

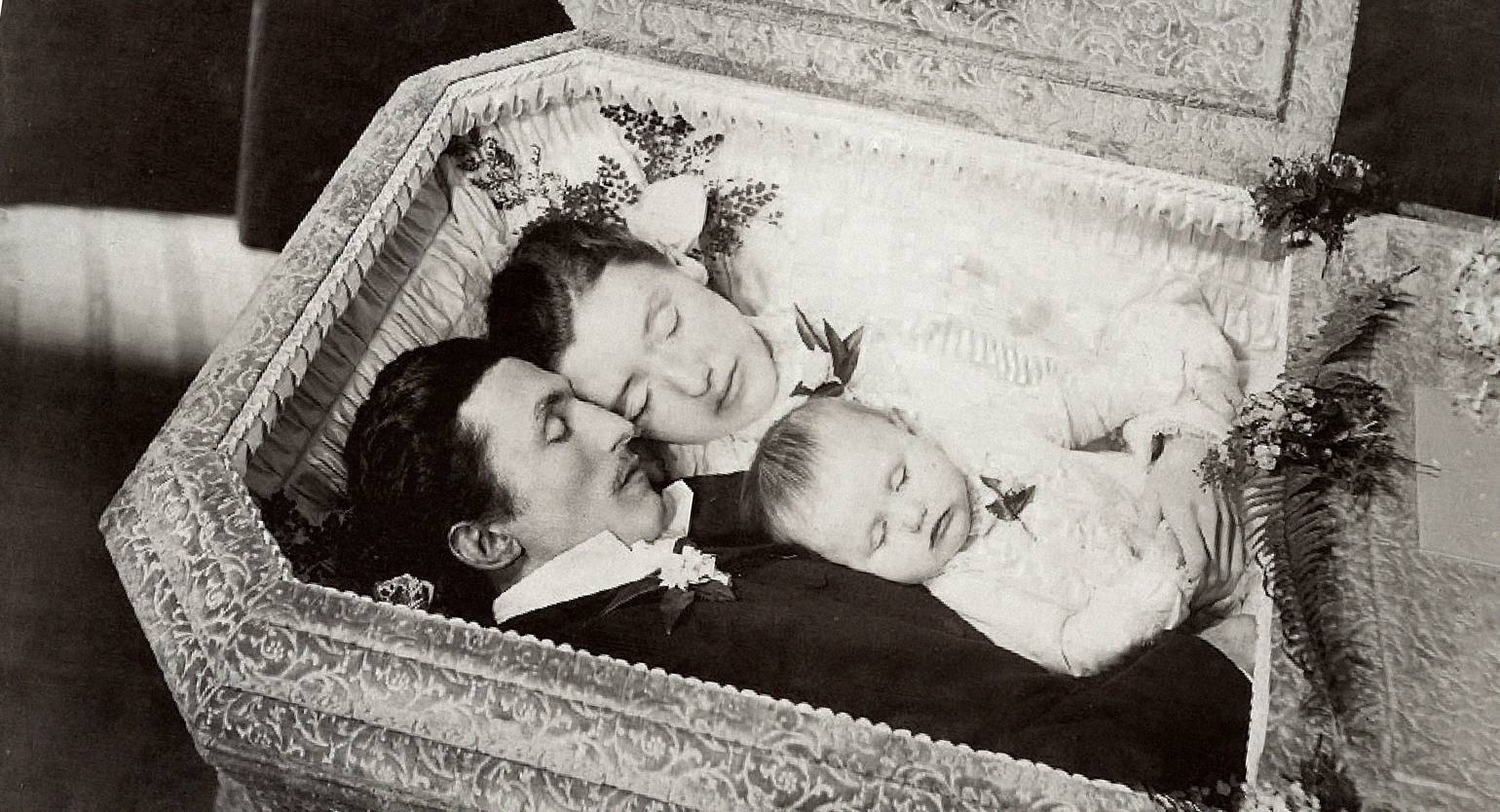

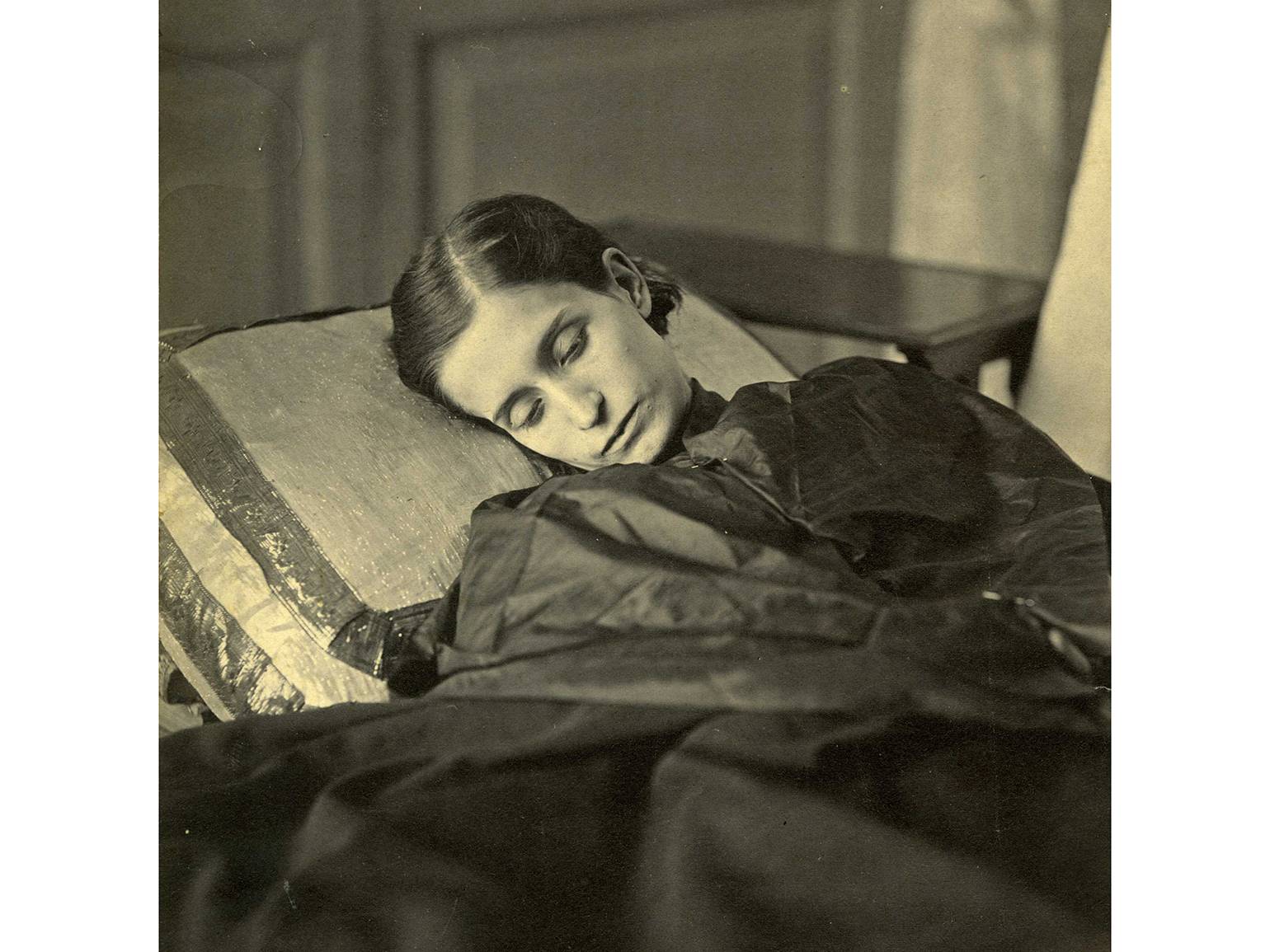

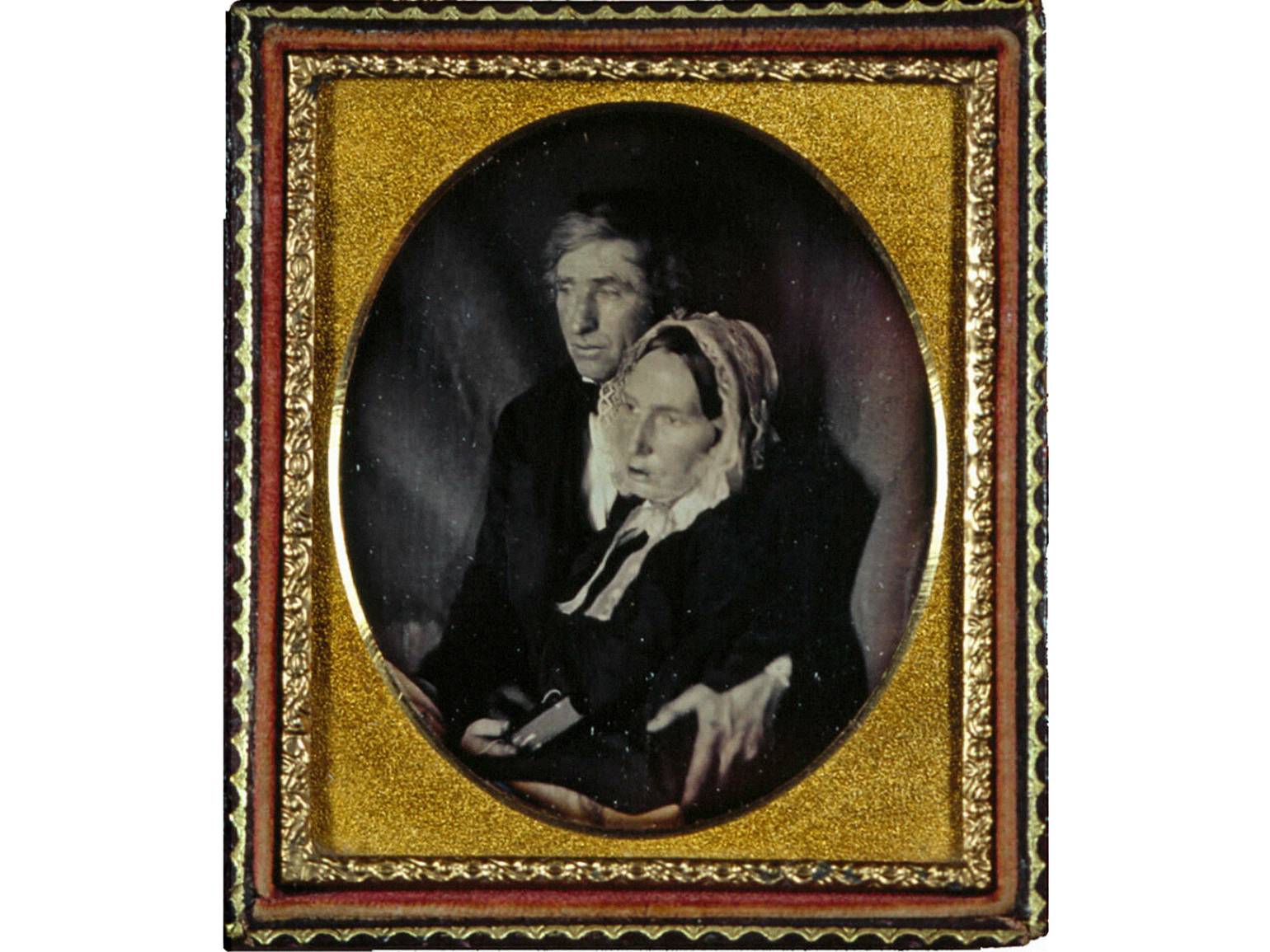

Эти снимки одновременно тревожны и пронзительны: целые семьи как ни в чём ни бывало позируют с умершими, мёртвые младенцы кажутся спящими ангелочками, а усопшие барышни будто глядят в объектив. Это фотография postmortem — криповая на первый взгляд традиция снимать покойников, широко распространённая в XIX веке в Великобритании и США.

«Сохрани тень, пока материя не истлела»

Фотографирование мёртвых вошло в чек-лист траурных ритуалов Викторианской эпохи почти одновременно с появлением дагеротипа в 1839 году. У фотографов, занимающихся этим весьма специфичным искусством, был говорящий слоган: «Сохрани тень, пока материя не истлела».

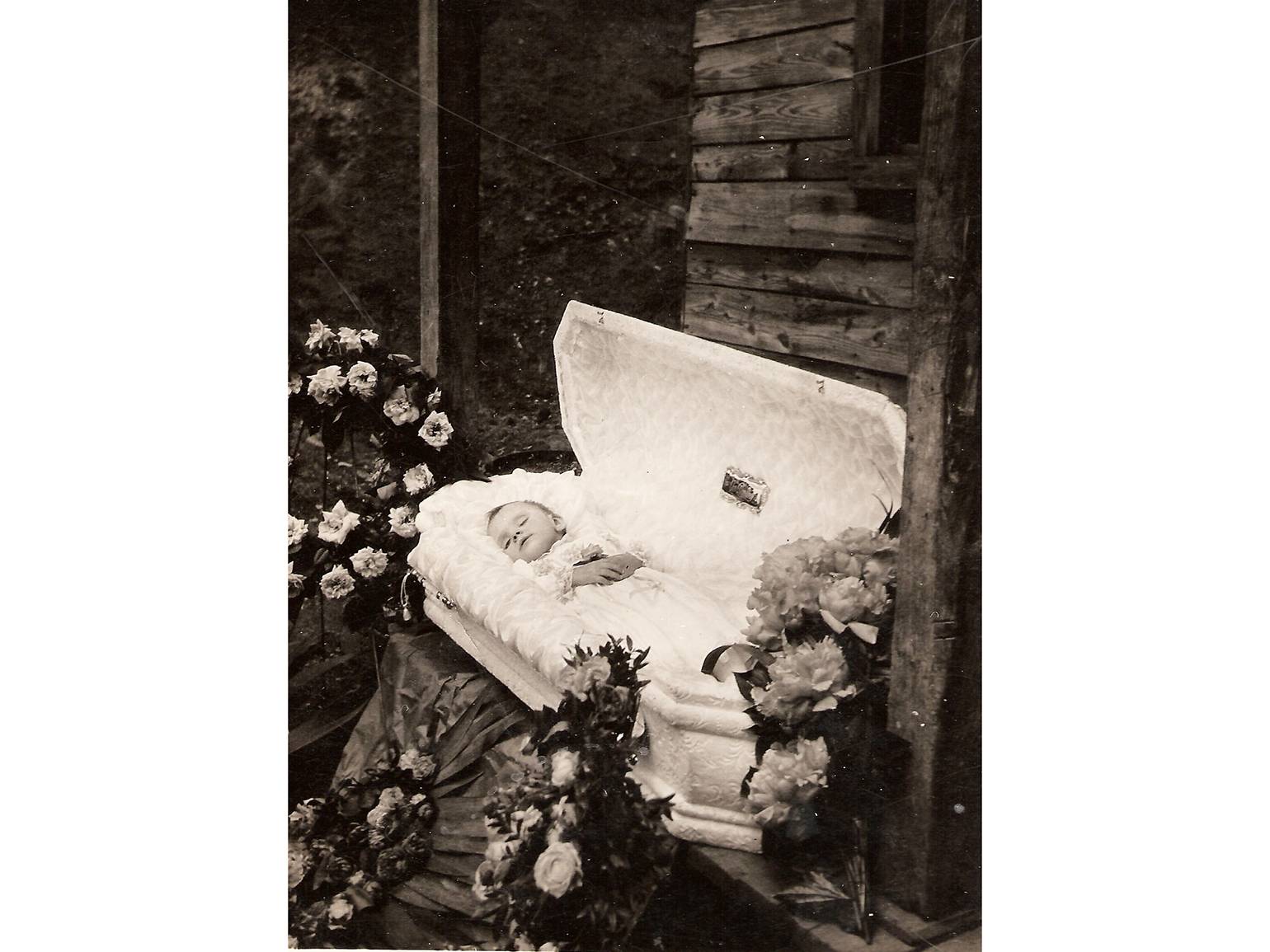

Сегодня практика посмертной фотографии кажется пугающей, но для людей прошлого подобные снимки были, скорее, сентиментальными сувенирами в память об усопших. Да и отношение к смерти было совсем другим. Собственно, викторианская жизнь была ею переполнена: эпидемии дифтерии, тифа и холеры выкашивали целые семьи, зашкаливала детская смертность. Именно по последней причине большая часть наследия postmortem — фотографии детей.

Фото: The Metropolitan Museum of Art

Фото: Gallica

Своими корнями postmortem, вероятно, уходит в традицию живописных миниатюр, особенно распространённую с XVIII до первой половины XIX века, — небольшие портреты близких встраивали в украшения и носили при себе. После смерти человека такой его портрет превращался в артефакт культуры памяти и скорби.

Фото: Gallica

Фото: Museum Ludwig

Фото: Museum Ludwig

Фотография вытеснила живопись, так как обладала инновационной реалистичностью. Были у этого способа консервации памяти и экономические предпосылки — дагеротип стоил дешевле живописного портрета и при этом был не менее эстетичен. Фотографические изображения раскрашивали вручную, оформляли в рамки или помещали в шкатулочки. Не просто фотография, а ценная и любимая вещь.

Однако многие, особенно дети, не успевали сфотографироваться при жизни. Часто посмертные снимки были единственной возможностью запечатлеть любимых и спасти их от забвения.

Смерть им к лицу

Дагеротипия, положившая начало явлению postmortem, существенно отличается от современного процесса фотографирования. Получаемые изображения напоминают отражение в зеркале, отсюда их метафорическое название — «зеркала с памятью».

Способ съёмки был настолько трудоёмок, что напоминал, скорее, пытки. Время выдержки доходило до получаса. Моделям приходилось сидеть абсолютно неподвижно, часто на солнцепёке, так как процессу необходимо много света. В ход шли подпорки и держатели для головы, но это не спасало моделей от обмороков, тепловых ударов и неудачных фото. В контексте всех этих мытарств мёртвый портретируемый был идеальным портретируемым. Он легко выдерживал получасовые сеансы позирования, не дышал и не моргал. На ранних фотографиях postmortem мёртвого от живого часто отличает как раз то, что покойник удачнее вышел.

Фото: Library of Congress

Фото: La Biblioteca Valenciana Digital

Усопших моделей тщательно готовили к съёмке. Одевали в уличную одежду, лица тонировали, наносили румяна и подкрашивали губы. Существует мнение, что некоторым моделям рисовали глаза и даже вырезали веки и закапывали в глаза специальный раствор. Профессионалы охотно делились лайфхаками. Так, фотограф Чарли Э. Орр предлагал такое решение задачи «открыть глаза покойника»: воспользуйтесь ручкой чайной ложки. Всего-то!

Композиции с участием мёртвых детей, как правило, выстраивались так, что возникала иллюзия спокойного сна. Ребёнка укладывали в коляску, окружали любимыми игрушками и другими личными вещами. По мере развития техники в postmortem пришли новые композиционные возможности — появились групповые фотографии с покойными. Частый сюжет — родители с умершими детьми, но распространены и чисто детские фотографии, где с умершим ребёнком позируют его живые братья и сёстры.

Семейные сцены postmortem отличаются особой выразительностью и театральностью. Муж нежно поддерживает свою умершую жену, мать качает мёртвого младенца, братья и сёстры позируют живописной группой вокруг усопшего. Когда появилась возможность получать несколько отпечатков с одного негатива, такие семейные фото начали дарить друзьям и близким.

Фото: Public Domain

«Подобия упыря»

Фотографировать мёртвых было выгодно, но не престижно. Фотографы не спешили публично связывать свои имена с посмертной съёмкой, а если такое случалось, называли дело до крайности неприятным. Сохранилась цитата британского фотографа Джорджа Брэдфорда, который не скрывает отвращения к результатам собственной работы, утверждая, что его герои — «подобия упыря» и похожи на что угодно, только не на приятную натуру. «Я не могу понять, как родственники могут смотреть на эти фотографии? Если только они не испытывают особой любви к ужасному», — сокрушался он.

Отношение к postmortem в обществе в целом было спокойным, но случались и конфликтные ситуации. Описание одной из них оставил фотограф Джеймс Ф. Райдер. Однажды Джеймсу довелось работать в северной части штата Нью-Йорк, где его ремесло пришлось не по вкусу местному кузнецу. Фотограф еле унёс ноги, обвинённый в желании нажиться на горе скорбящих. Несколько лет спустя Райдера посетил тот же кузнец, в полубезумном состоянии умоляя как можно скорее взять камеру и ехать с ним. Уже сидя в повозке, кузнец, рыдая, поведал фотографу, что его маленький сын только что утонул и единственное желание семьи — сохранить его образ.

Фото: Sotheby’s

Фото: Library of Congress

Фото: David Foster / Flickr

Фото: Хулио Матарредона / La Biblioteca Valenciana Digital

Викторианцы воспринимали посмертные фотографии как продолжение жизни. Они носили их в красивых медальонах у сердца, тогда как современному человеку такие снимки могут показаться ужасающими даже с экрана смартфона. Именно с этим страхом связано то, что подобные фотографии уничтожались потомками. Сегодня они представляют интерес коллекционный, но никак не сентиментальный. При этом тема postmortem недостаточно исследована и окружена мифами. Существуют даже поддельные посмертные фотографии и снимки живых, которые выдаются их продавцами за изображения мёртвых.

Телеграм-канал для тех,

кто любит фотографию

…и хочет узнать, какой разной она может быть. Подписывайтесь, мы публикуем хороших российских авторов, следим за мировыми конкурсами и выведываем творческие лайфхаки у практиков.

ПодписатьсяPostmortem по-русски

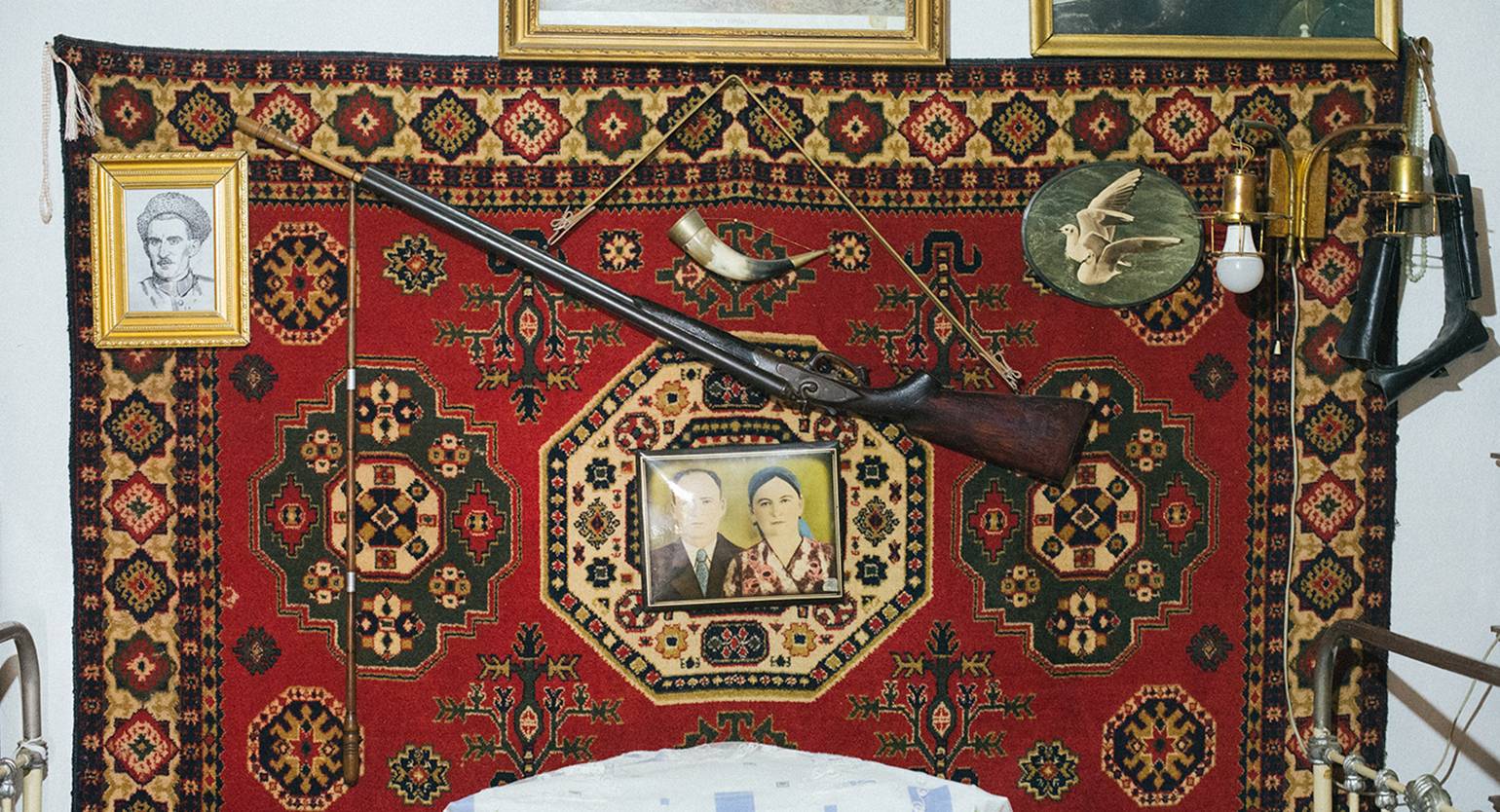

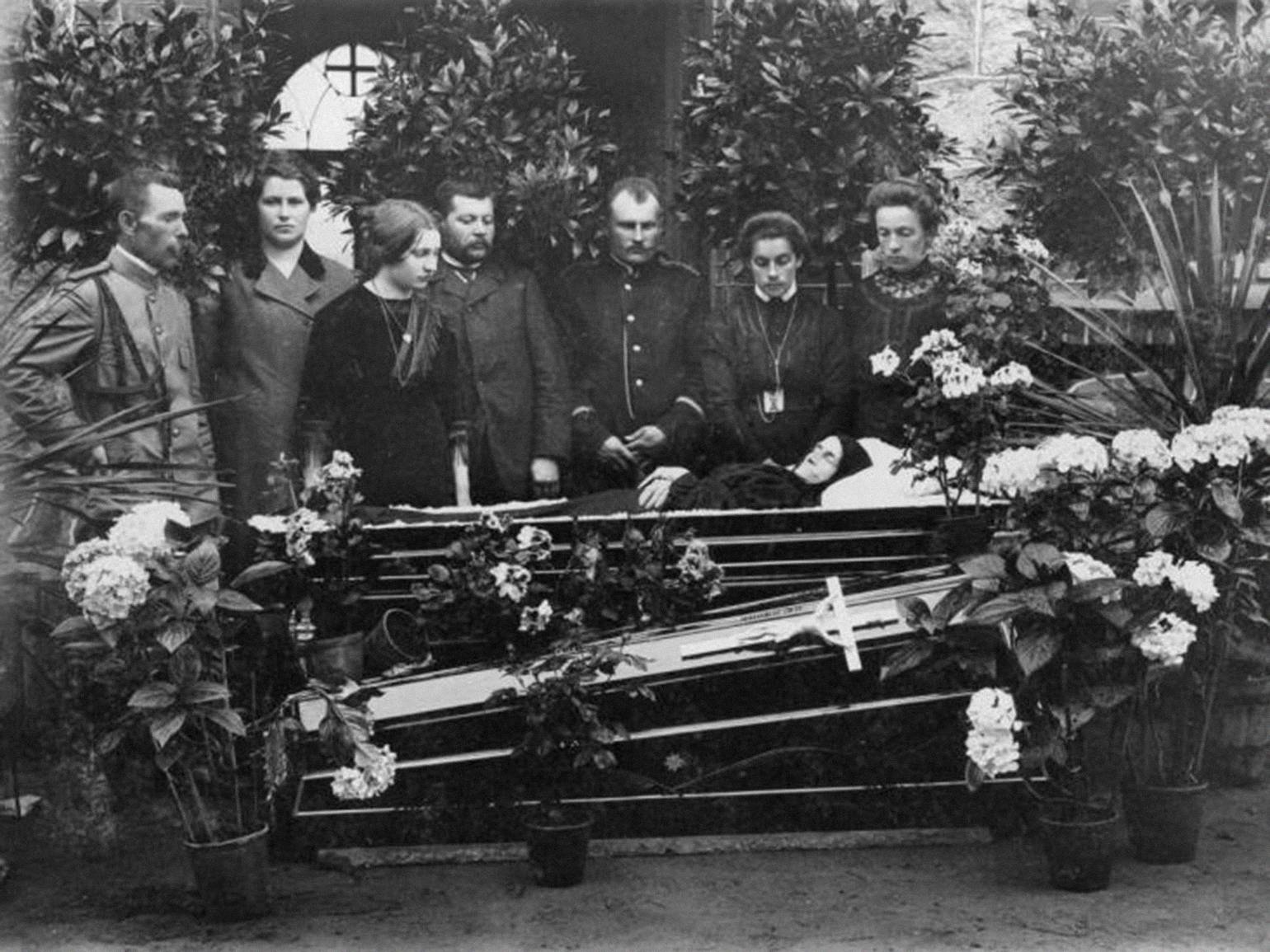

Практика посмертной фотографии в России имеет свою специфику. Postmortem здесь скорее про суровую констатацию смерти, нежели про попытку продлить жизнь. Большинство российских фотографий этого жанра — похоронные, где покойник лежит там, где ему положено, то есть в гробу, а остальные позируют, отстраиваясь от этого центра композиции.

В царской России фотографировались нечасто, поэтому фото крупным планом в гробу было порой единственным. Во многом распространение традиции фотографирования похорон связано с практикой, возникшей во время Гражданской войны. Изображения убитых публиковались в газетах, выпускались специальные памятные фотоальбомы, где большинство снимков были «гробовыми».

Фото: Николай Никешин / частная коллекция Ольги Скворцовой

Фото: Николай Никешин / частная коллекция Ольги Скворцовой

Фото: Николай Никешин / частная коллекция Ольги Скворцовой

Считается, что postmortem в России композиционно подражает традициям иконописи. Гроб, как и на иконах, показывали сбоку, а люди вокруг спокойно и возвышенно смотрели в лицо умершего.

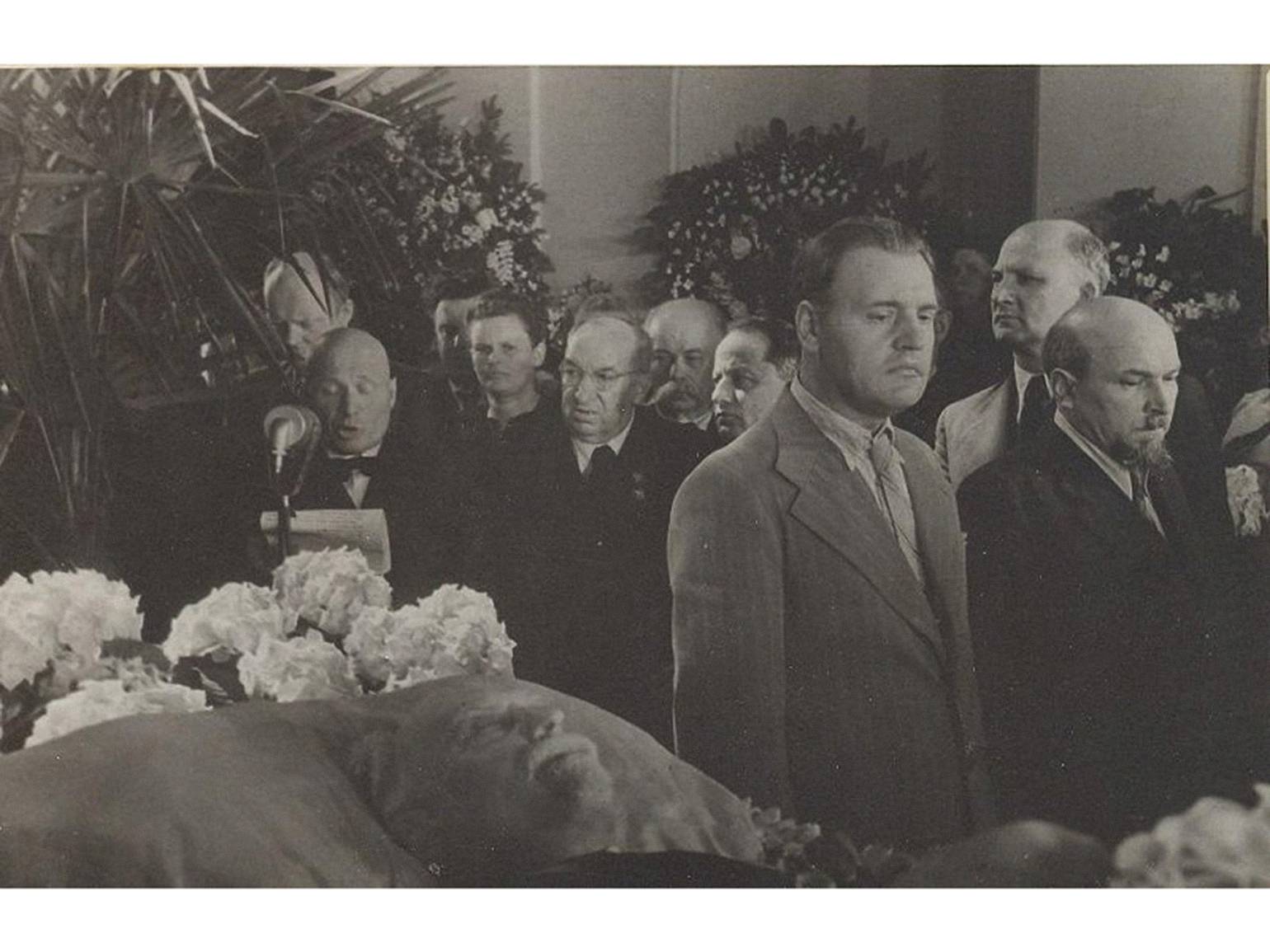

В начале XX века в кинотеатрах России часто транслировали документальные хроники с похорон известных людей. Отголоски этого явления можно проследить в истории postmortem уже в СССР, где традиция фотографирования похорон была довольно распространена. Кто из советских детей не проходил через опыт обнаружения в «стенке» конверта с жуткими для детской психики похоронными фотографиями?

Фото: МАММ / МДФ / История России в фотографиях

Фото: МАММ / МДФ / История России в фотографиях

Фото: МАММ / МДФ / История России в фотографиях

Фото: МАММ / МДФ / История России в фотографиях

По мере того как менялось отношение к смерти, такие снимки часто уничтожались или выбрасывались потомками или просто оказывались забытыми.

Памятки о смерти

Посмертная фотография — явление, присущее не только западной культуре. В Мексике снимки усопших детей становились свидетельством их перехода в ангельскую сущность, отсюда и название — аngelitos. Культурную традицию аngelitos якобы можно встретить и сегодня.

А в Индии существует такая профессия, как фотограф смерти. Снимки покойных нужны родственникам и как память, и в качестве способа доказать банковским клеркам, что человек действительно умер.

И всё же современное отношение к фотографированию умерших скорее сложное и неоднозначное. К социально приемлемым разновидностям этой практики можно отнести фиксацию документальными фотографами последствий несчастных случаев, природных катаклизмов и социальных потрясений. Примеры таких снимков можно в избытке найти среди работ, отмеченных на World Press Photo.

Postmortem сегодня может быть также частью художественной практики или возможностью осмыслить фотографом собственную утрату. В этом контексте существуют, к примеру, посмертные снимки писательницы Сьюзен Сонтаг, сделанные её подругой фотографом Энни Лейбовиц и отсылающие композиционно к традиции изображения мёртвого Христа.

«До сих пор не знаю, зачем я это делала. Эти кадры я снимала просто в трансе», — вспоминала о процессе Лейбовиц. К слову, сама Сьюзен Сонтаг в своих эссе говорит о прямой связи фотографирования со смертью, утверждая, что фотография — искусство сумеречное.

«Почти все объекты фотографии отмечены некоторым трагизмом по той хотя бы причине, что они стали её объектами. Каждая фотография — это „памятка о смерти“ („мементо мори“)».

Точнее великой мыслительницы XX века и не скажешь.

Читайте также: