Как провалилась попытка немецкого фотографа Августа Зандера сделать «портрет нации»

Эссе литературного критика Сары Даниус.

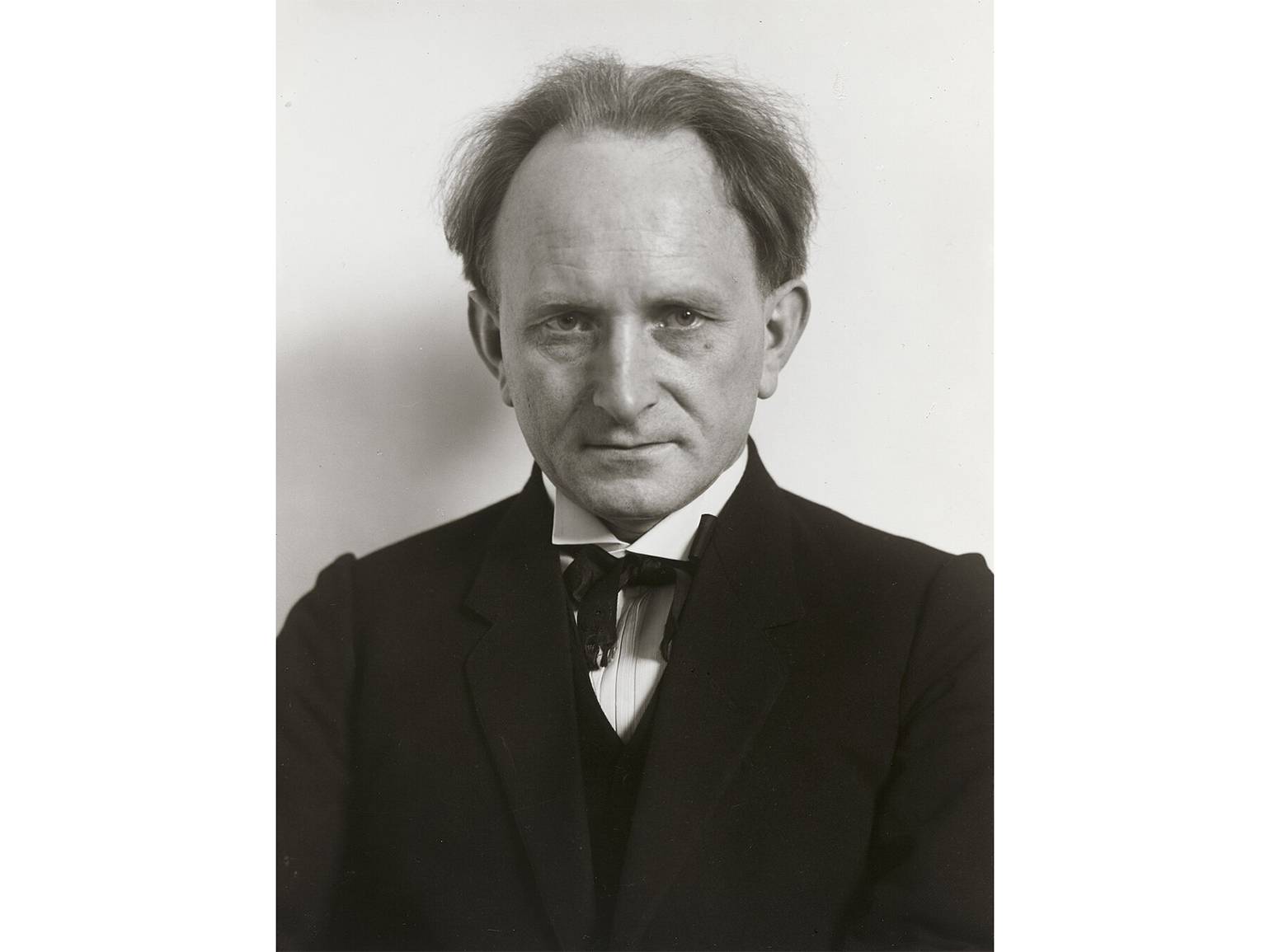

Август Зандер (1876–1964) — немецкий фотограф, сильно повлиявший на документальный портрет. Он отошёл от субъективизма романтиков и попытался отразить объективную картину современной ему эпохи — Германии времён двух мировых войн.

О том, почему попытка создать фотоэнциклопедию немецкой жизни на сломе эпох была обречена на неудачу, пишет шведский литературный критик и профессор эстетики Сара Даниус. С разрешения издательства Ad Marginem мы публикуем её эссе из книги «Смерть домохозяйки и другие тексты».

Фотограф как социолог: Август Зандер

Август Зандер — один из самых крупных фотохудожников XX века, но его проект устарел с самого начала. Зандер вошёл в историю благодаря внушительному циклу фотографий, который, по замыслу автора, давал бы обобщающую картину человека и общества. Уже само название цикла — «Menschen des 20. Jahrhunderts» («Люди XX века») — свидетельствует о смелой (чтобы не сказать безрассудной) заявке на энциклопедичность.

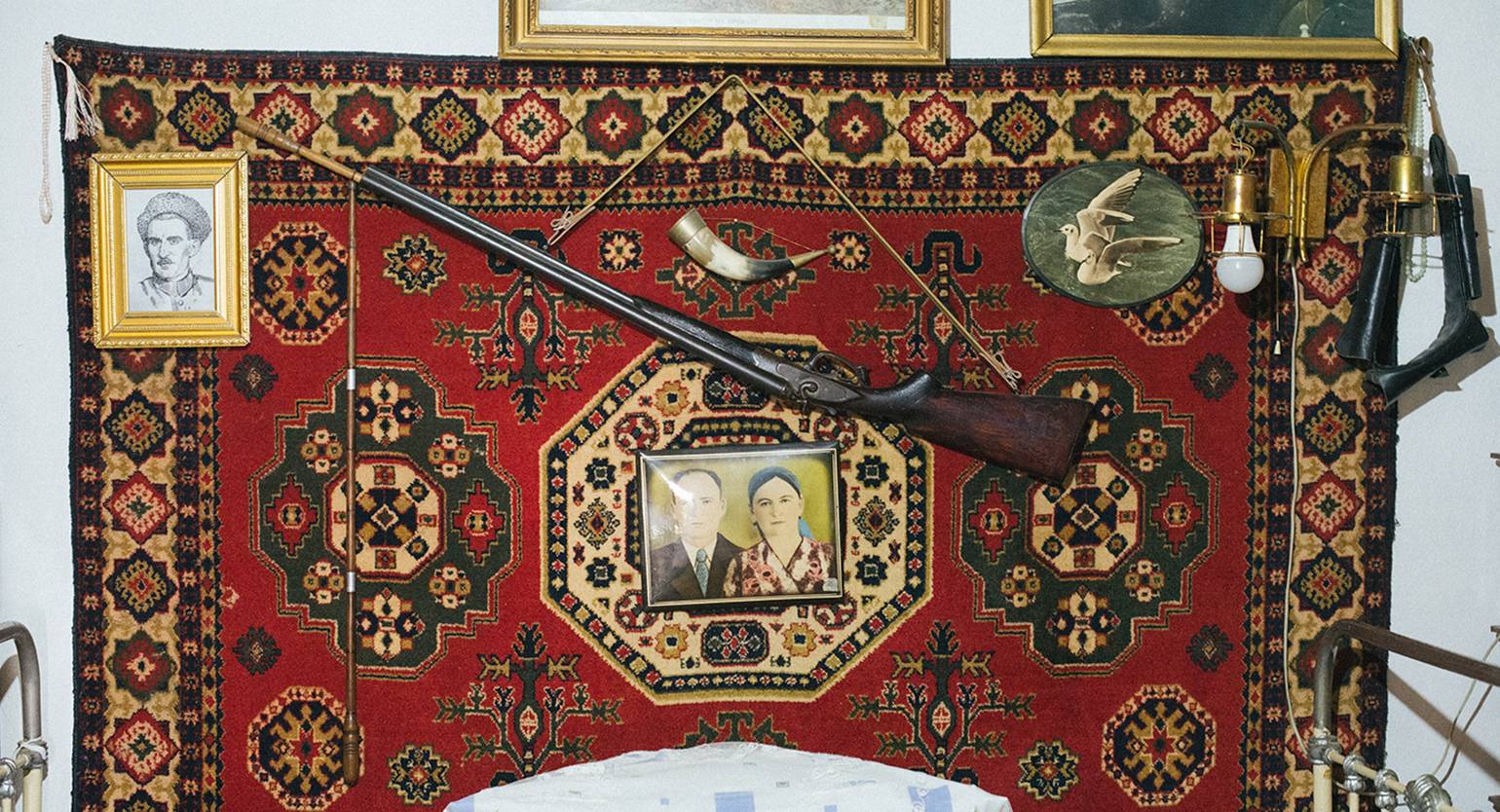

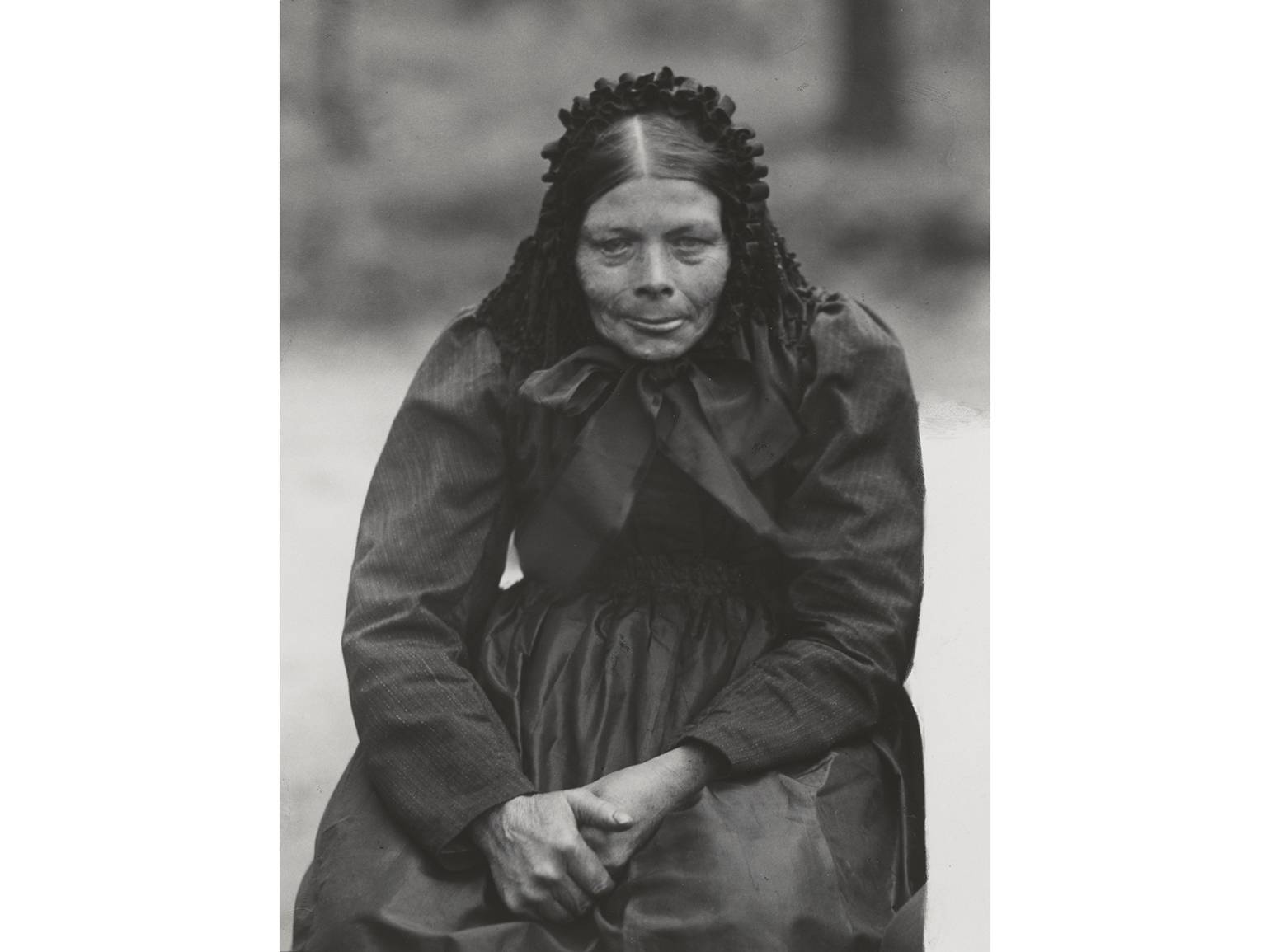

Фото: August Sander / The Museum of Modern Art

Зандер намеревался задокументировать немецкое общество. И, что ещё важнее, осуществить это он хотел с научным подходом, в духе социологического исследования. Сначала он работал в студии, но очень скоро, где-то в 1910 году, он начал сам отбирать тех, кого ему хотелось сфотографировать.

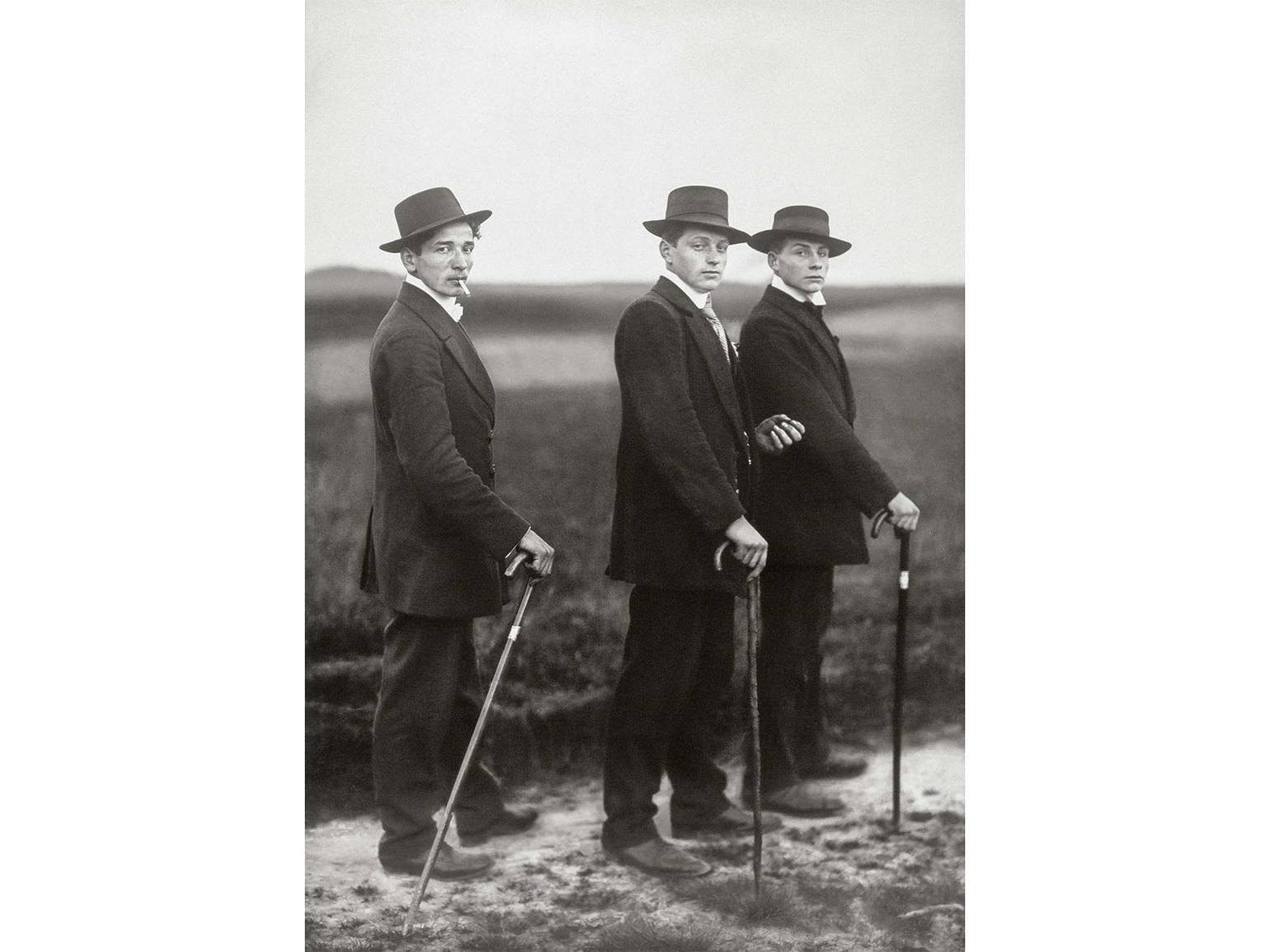

Зандер колесил на велосипеде с аппаратурой по сельским уголкам страны, прежде всего по Вестервальду, расположенному неподалёку от Кёльна, родного города фотографа. Именно там Зандер сделал одну из самых известных своих фотографий — «Крестьяне идут на танцы» (1914). На снимке трое молодых людей в выходных костюмах позируют, стоя на тропе, на фоне сельского пейзажа.

Фото: August Sander / The Museum of Modern Art

Будучи частью тщательно продуманного целого, это фото вместе с тем обрело собственную жизнь: оно словно воплощает собой всё поколение молодых людей на пороге военной катастрофы. Джон Бёрджер написал блестящее эссе о мужских костюмах, в котором вся история классового общества таится в складках чёрной шерсти. А спустя несколько лет после выхода эссе упомянутая фотография легла в основу внушительного дебютного романа Ричарда Пауэрса «Трое крестьян идут на танцы» (1985).

Август Зандер хотел раз и навсегда классифицировать, каталогизировать и увековечить всех представителей общества. Фотоаппарат должен был заменить наблюдения социолога. Зандер планировал создать сорок пять групп фотографий, по двенадцать фотографий в каждой группе. На эти пятьсот сорок фотографий была возложена трудная миссия: изобразить всё немецкое общество в концентрированной форме.

Фото: August Sander / The Museum of Modern Art

В 1929 году Зандер опубликовал альбом «Лицо нашего времени», в который вошли шестьдесят фотографий из ещё не завершённого проекта. Альбом пользовался колоссальным успехом. Альфред Дёблин, автор романа «Берлин, Александерплац» (1929), написал восторженное предисловие. Он был одним из тех, кто высоко оценил именно научную сторону проекта Зандера. Оценил её и Вальтер Беньямин:

Представляет человек правых или левых — он должен привыкнуть к тому, что его будут распознавать с этой точки зрения. В свою очередь, он сам будет распознавать таким образом других. Творение Зандера не просто иллюстрированное издание: это учебный атлас.

В. Беньямин. Краткая история фотографии. Пер. С. Ромашко.

Пять лет спустя, в 1934 году, нацисты постановили, что все негативы к шестидесяти снимкам должны быть уничтожены, — люди, сфотографированные Зандером, имели не вполне «арийский» внешний вид, — после чего весь оставшийся тираж альбома «Лицо нашего времени» был конфискован. Зандер продолжал работать над проектом, но тайно.

Нетрудно понять, что Зандера не интересовало в людях индивидуальное и особенное. Он стремился запечатлеть то, что казалось ему универсальным, и эта универсальность в его восприятии обуславливалась классовой принадлежностью. Подобный социологический подход был устаревшим — даже по меркам того времени.

Фото: August Sander / The Museum of Modern Art

Фото: August Sander / The Museum of Modern Art

Фото: August Sander / The Museum of Modern Art

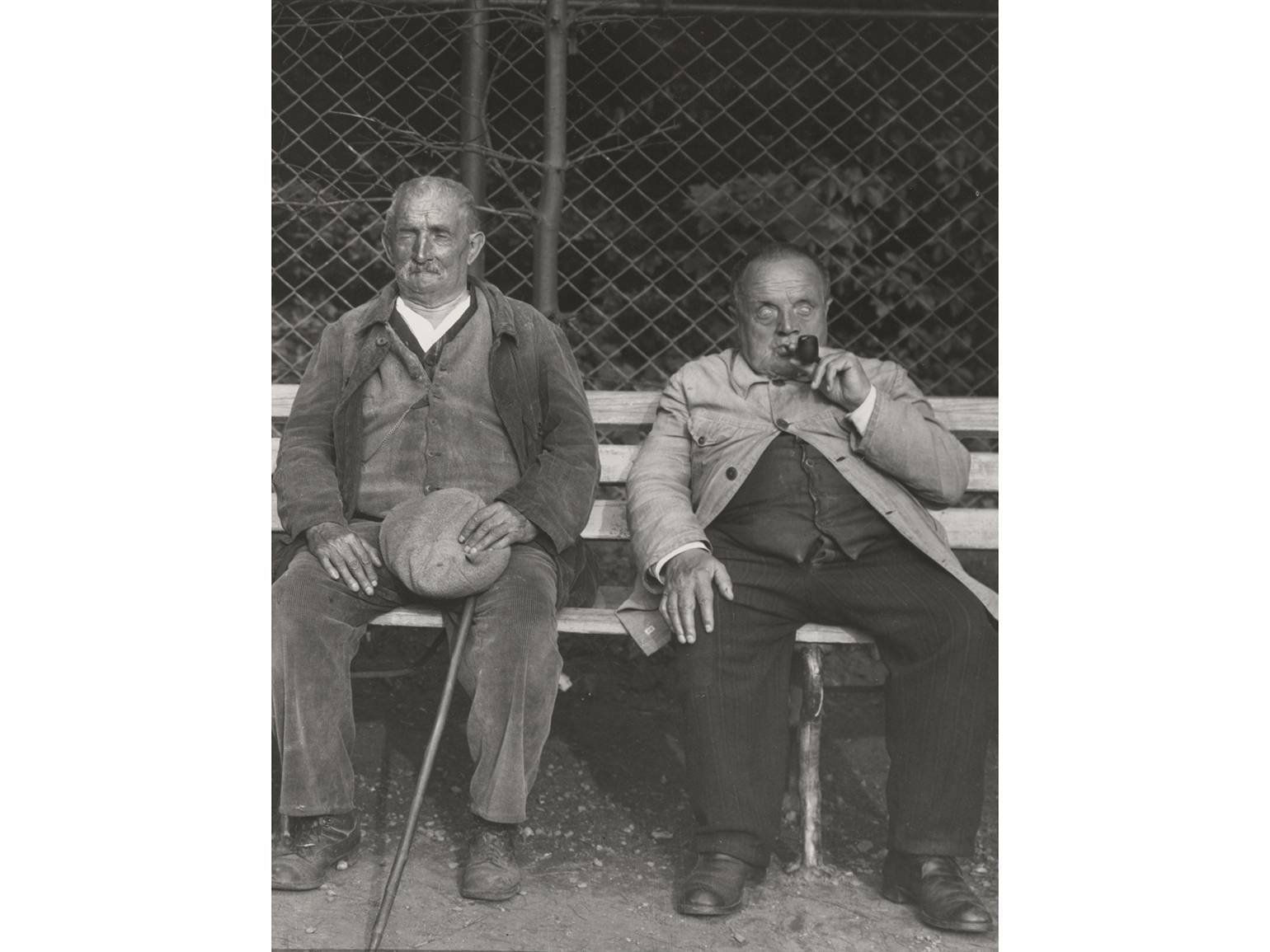

Представления Зандера о мировом устройстве можно описать как кривую цивилизации. Эта кривая начинается с крестьянства, привязанного к земле. Если всмотреться, то легко увидеть, что сельский мир Зандера оторван от времени, иными словами — от истории. Это может показаться странным. В конце концов, немецкое сельское хозяйство переживало в конце ХIХ века интенсивный процесс модернизации — гораздо более радикальной, чем во Франции и Англии. Но у нас есть объяснение: крестьянство и деревня у Зандера играли роль порождающего начала. Именно поэтому никаких машин или дымящихся труб не может быть на вневременном пейзаже.

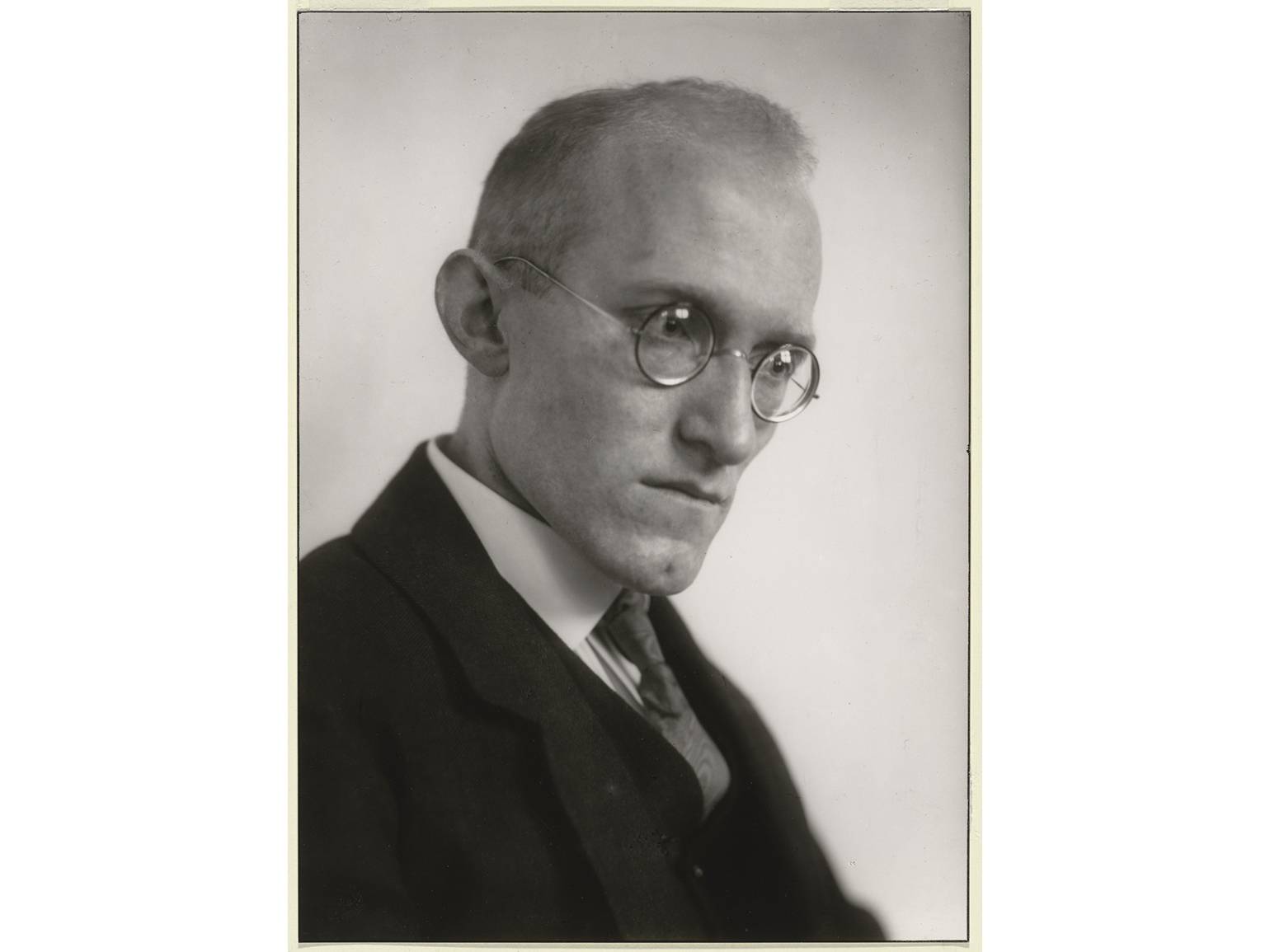

Далее кривая Зандера поднимается всё выше и выше — к современному мегаполису. Здесь живут люди иного сорта, утончённые, более «цивилизованные», а потому — продукты упадка; это представители среднего и высшего сословий. Учителя, таможенные чиновники, банкиры и инженеры позировали перед камерой Зандера, но не как личности, а как представители определённой профессии и определённого сословия. «Что говорил своим моделям Август Зандер, перед тем как снять их портрет? И как ему удавалось говорить это так, чтобы все они одинаково ему поверили?» — этим важным вопросом задаётся Джон Бёрджер.

Люди на фотографиях Зандера изображены в полный рост, как правило — в привычной для них, а потому репрезентативной среде. Взгляд направлен прямо в камеру. Мало кто из них улыбается. Спина всегда прямая, вне зависимости от того, сидит человек или стоит. Никаких вторых дублей.

Благодаря особому стилю работы Зандера лица фотографируемых приобретали особое выражение значительности. То, что «цепляет» нас в фотографиях Зандера, — это уважение фотографа к каждому отдельному человеку. Но та напряжённость, которую мы, как нам кажется, видим на снимках, происходит не от того, что люди в самом деле переживали какие-то невзгоды. Да, лица выразительны, но больше всего они отражают упрямую серьёзность самого социолога, тайное соглашение между фотографом и его объектом.

Фото: August Sander / The Museum of Modern Art

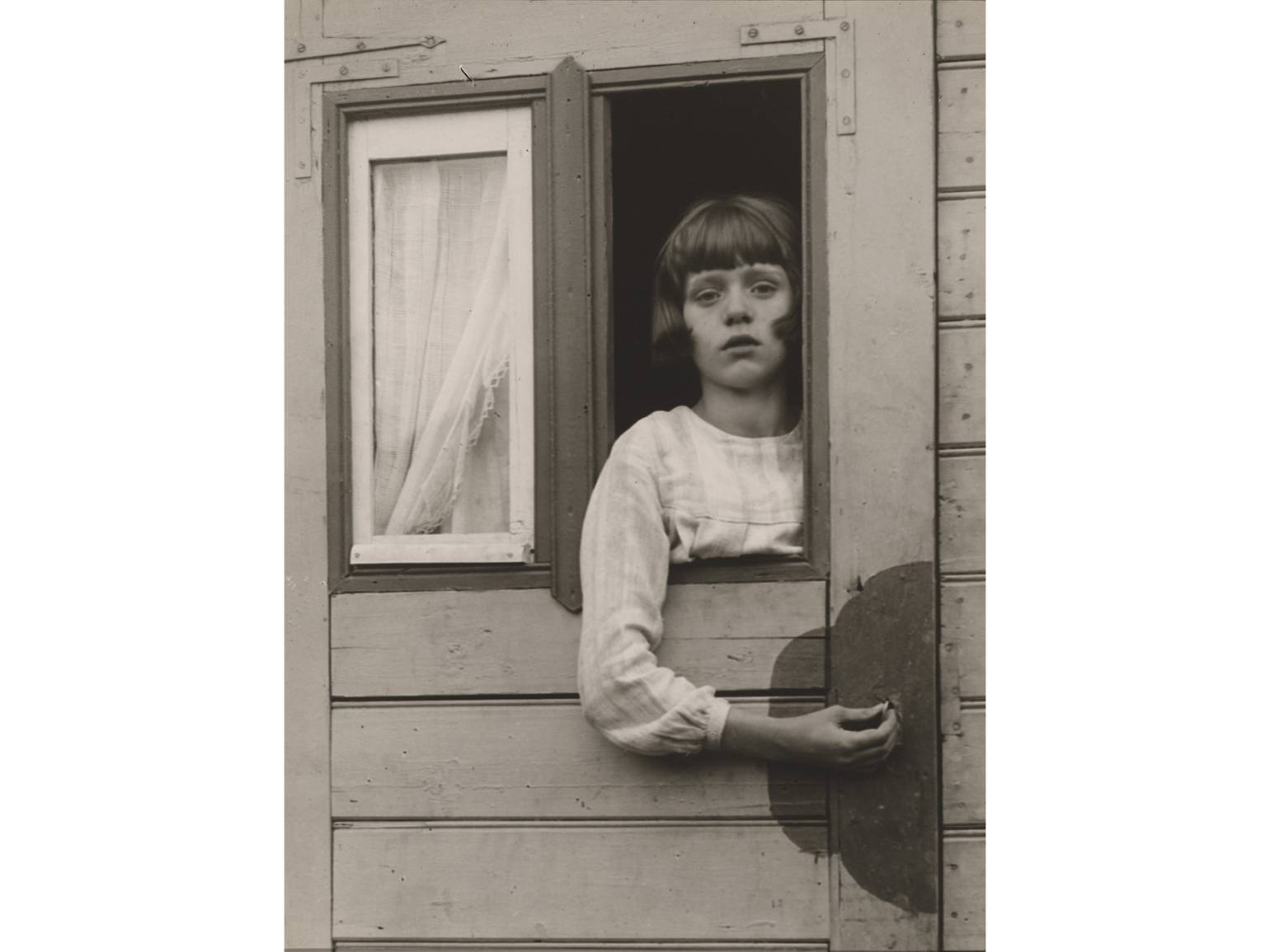

После того как Зандер «каталогизировал» типичных жителей города, кривая резко поползла вниз, в новом направлении. Теперь фотограф фиксировал образы «отбросов» общества: слабоумных, попрошаек, бродяг, безработных. Вот так в целом представлял себе Зандер структуру социума.

Но социологическое исследование Августа Зандера имело в своей основе ещё одно, возможно более важное, положение. Назовём это положением о физиогномической выразительности. Сама идея была весьма популярна в ХIХ веке — наверное, этим и объясняется атмосфера древней старины, которая так поражает на фотографиях Зандера.

У крестьянки нет имени — она всего лишь крестьянка и существует в нескольких однотипных версиях. То же касается и фабрикантов, и слесарей, и булочников, и профессоров. Только интеллектуалы и художники могли рассчитывать на что-то, похожее на индивидуальность. Впрочем, Паулю Хиндемиту тоже пришлось довольствоваться скупой подписью под фото: «Композитор П. Х.».

Фото: August Sander / The Museum of Modern Art

Зандер полагал, что род занятий человека определяется его личностью и наоборот. Таким образом, внешний вид выражает внутреннее содержание; верно и обратное. При таком подходе во внешнем облике человека можно увидеть отражение всей общественной системы.

В таком мире сама мысль о том, что одежда делает человека, была невозможна. Если на фото Зандера внезапно оказывался зонт, то это ни в коем случае не было случайностью, и в ещё меньшей степени это свидетельствовало об ожидании осадков. Зонт был отличительным аксессуаром государственного чиновника — точно так же, как сноровка, с которой упитанный кондитер помешивает что-то в большой кастрюле, была атрибутом — правильно — любого кондитера.

Все великие фотографы являются великими мифологами, сказал однажды Ролан Барт, имея в виду, среди прочих, и Зандера. Барт также добавил, что все фотографы, исследующие общество, работают с масками — чистыми масками, как в античном театре. Но в мифологии Зандера скрываются не глубокие и уникальные личности, а другие маски.

Фото: August Sander / The Museum of Modern Art

Фото: August Sander / The Museum of Modern Art

В каком-то смысле энциклопедический проект Зандера был обречён на провал. Он также остался незавершённым. Сразу после окончания Второй мировой войны в разбомблённом доме фотографа случился пожар, и сорок тысяч негативов, которые хранились в подвале, были утрачены. Но есть и другие причины неудачи. Те сейсмографические сдвиги в общественной системе, которые однажды побудили Зандера взяться за описание человеческих типов ХХ века, разрушили саму идею подобной энциклопедии.

Классификация, разработанная фотографом, не отвечала новому времени. Как и «Человеческой комедии» Бальзака, проекту Зандера суждено было остаться незавершённым. Однако это не умаляет того, что было сделано: Август Зандер оставил после себя грандиозный монумент, потрясающе красивое свидетельство зарождающегося современного общества.

Читайте также: