8 российских художественных проектов на основе архивных фотографий

К архивам — домашним, найденным или купленным на блошках — обращается всё больше авторов. Зачем они рассказывают свои и чужие личные истории?

О разных сторонах работы с архивной фотографией и своих проектах говорят восемь художников, работающих с архивами.

Этот материал написан на основе дискуссии в рамках выставки Кристины Сырчиковой «Родные пятна». Встреча прошла под модерацией историка фотографии Дарьи Панайотти в галерее современной российской фотографии Pennlab.

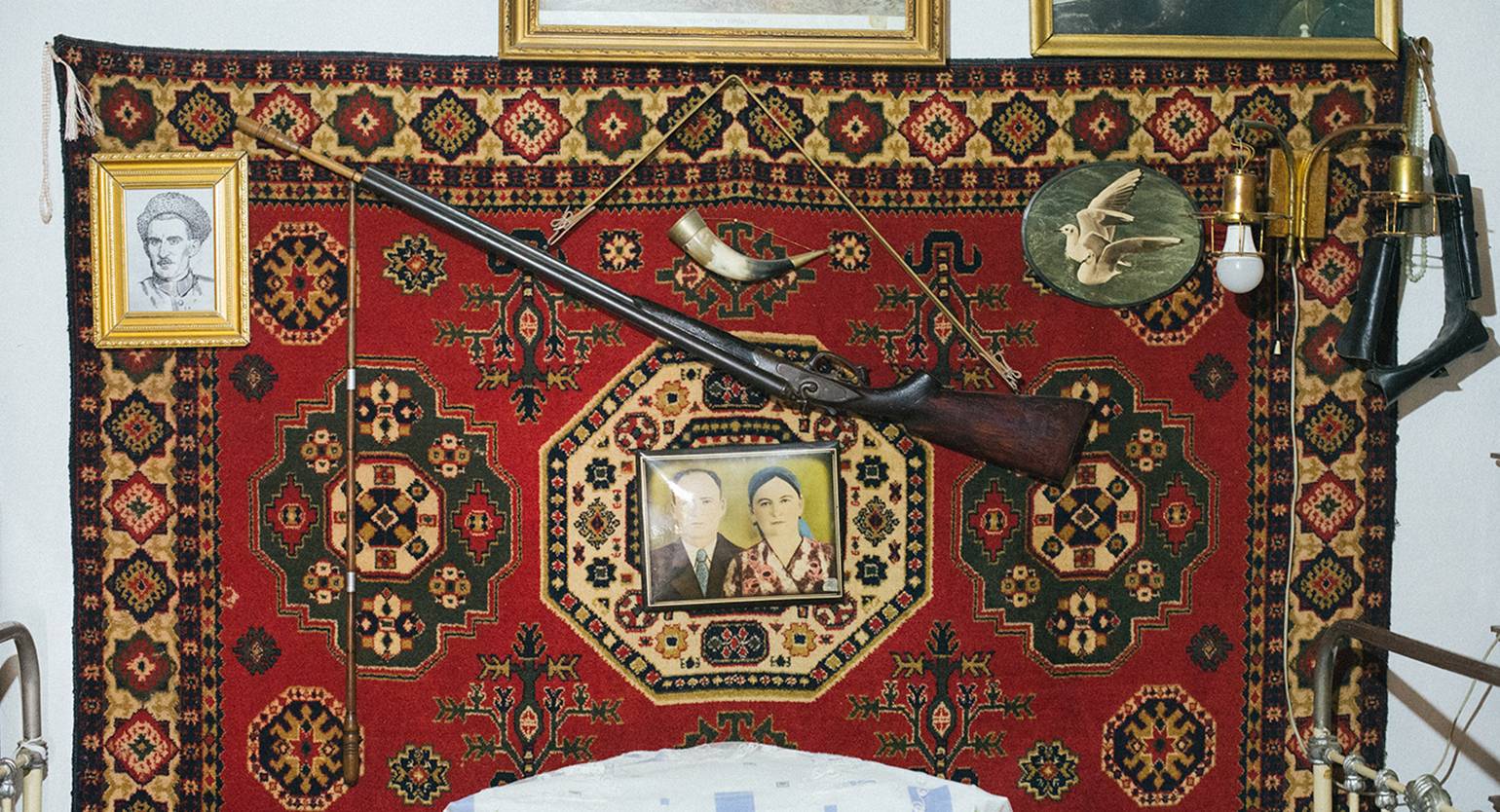

«Родные пятна»

Кристина Сырчикова

Художник, куратор, преподаватель. Руководитель «Школы проектной фотографии». Работает с темами повседневности и персональных нарративов жителей постсоветского пространства.

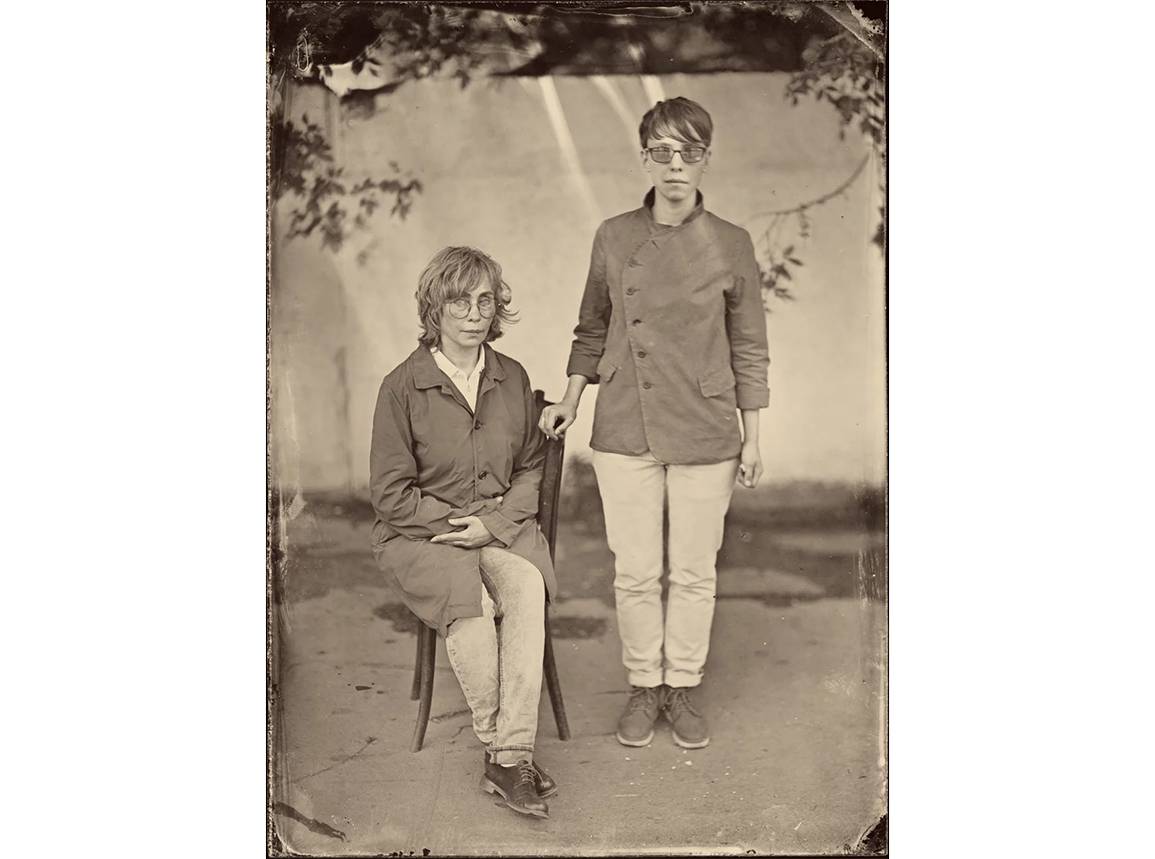

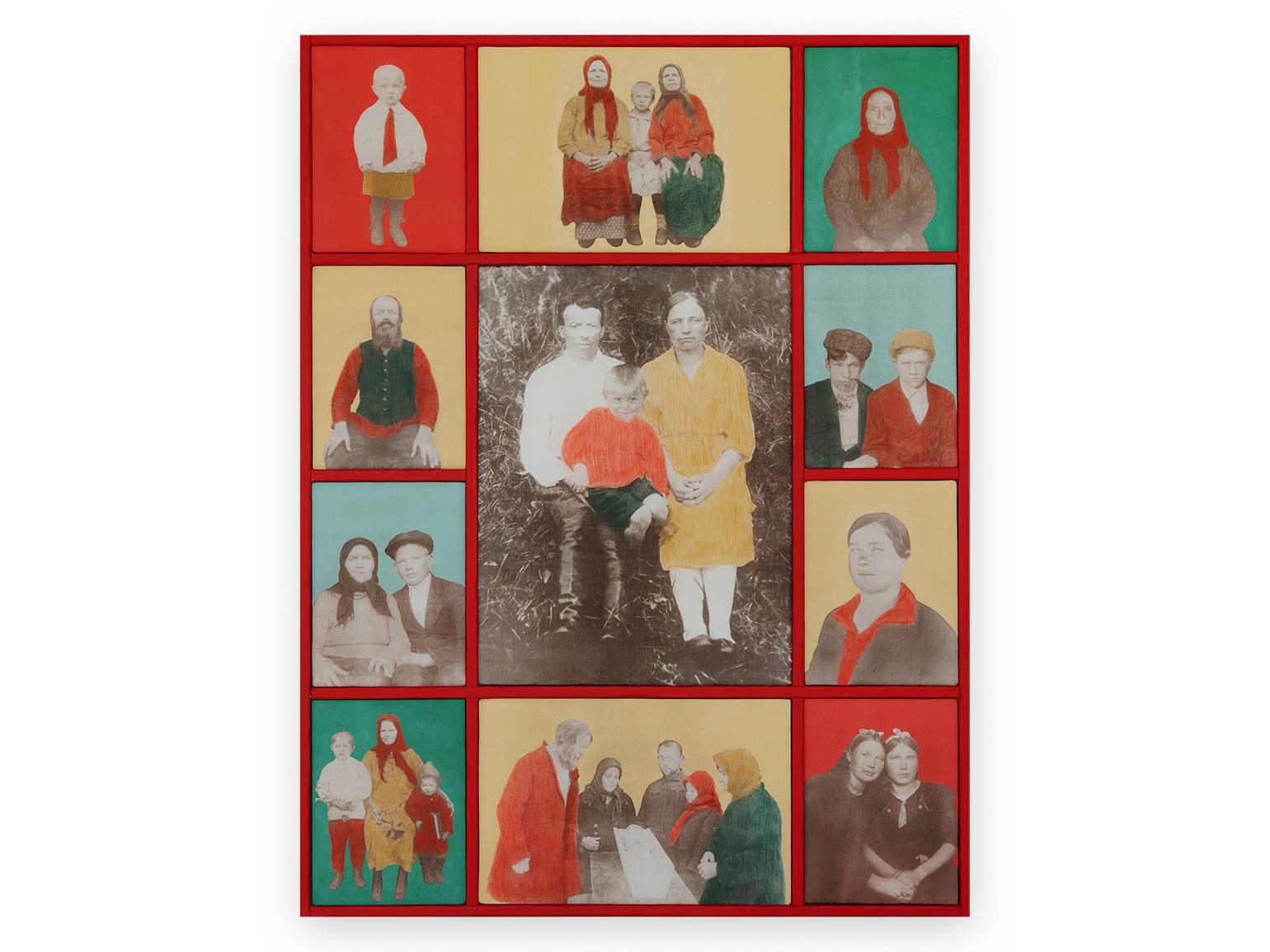

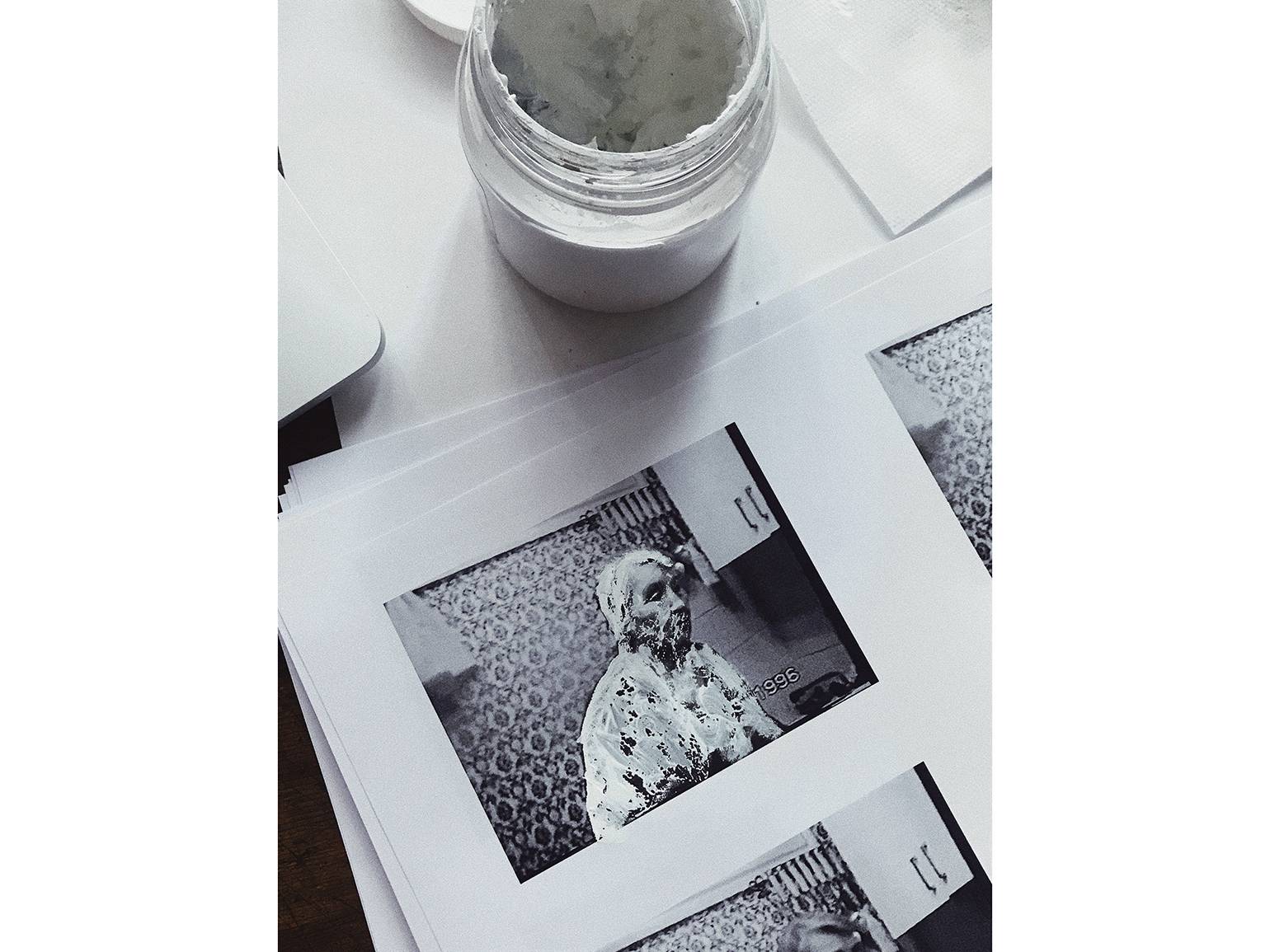

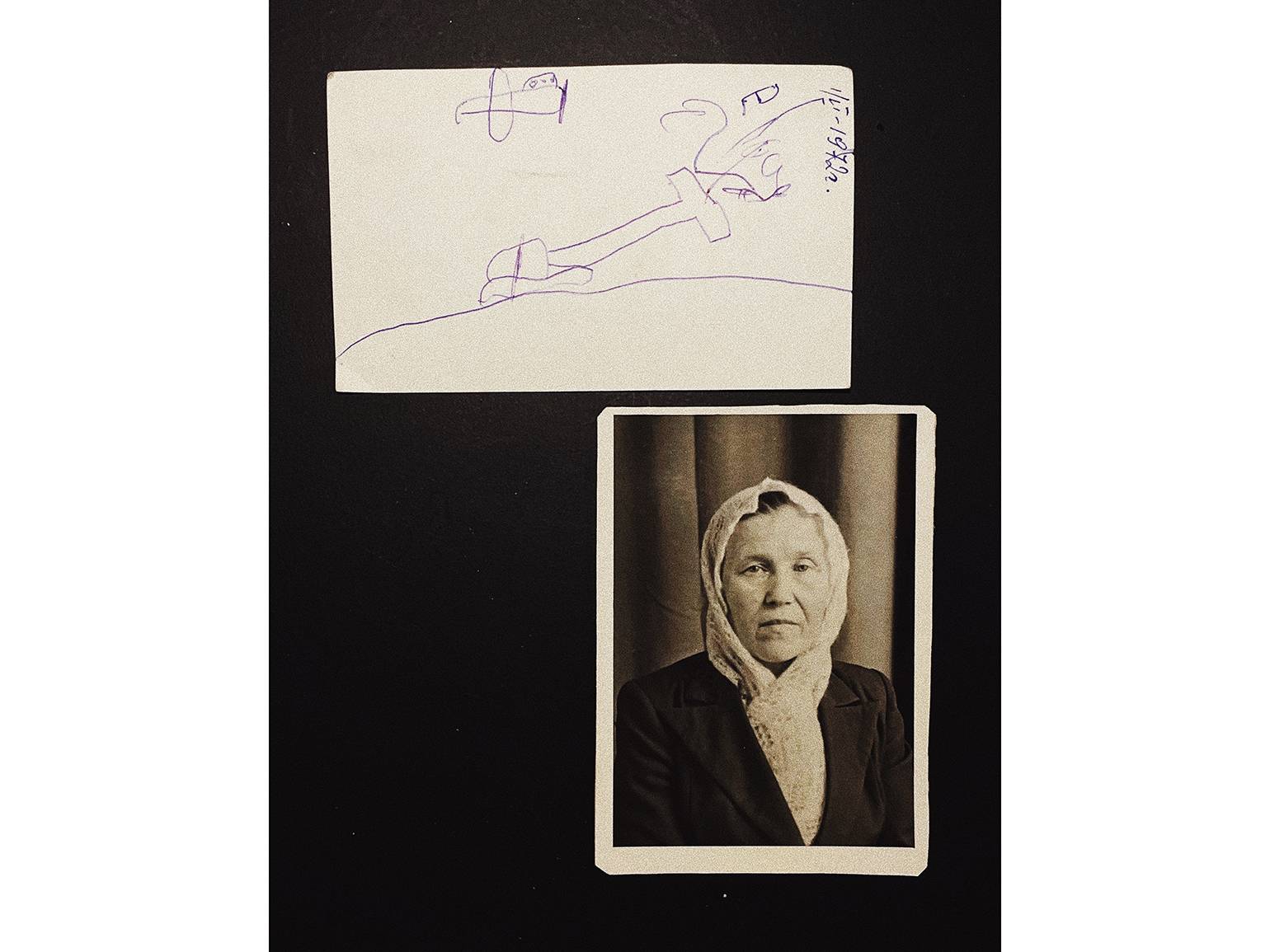

— Мой проект состоит из трёх частей. Первая — это разговор про материальную сторону фотографии и про то вытесняемое, что не принимается обывателем. Повреждения на фотографии, которые мы можем рассмотреть, позволяют увидеть то, на что обычно не смотрят люди. Трещины и пятна на снимках — наша связь с предками.

Вторая часть — это восстановление старой фотографии моей бабушки 1969-го года. Я отдала её более чем двадцати ретушёрам, которые восстановили снимок. У всех получились совершенно разные люди. Любой из этих снимков отсылает к такому прошлому, которого не было.

Мы имеем возможность сравнить получившиеся результаты. На портретах один и тот же человек, но, всмотревшись, мы понимаем, что на каждом снимке — свой герой, отличающийся от другого возрастом, одеждой и даже национальностью.

Фото: Кристина Сырчикова

Многие ретушёры не задавали вообще никаких вопросов. Я дала им задание восстановить и раскрасить снимок, и им этого было достаточно. Для меня это существенный момент: исходник, с которого создавалось изображение, становится не важен. Ретушёр создаёт новое прошлое. Мы оставляем в своём альбоме для правнуков изображение, которое не похоже на бабушку, и таким образом меняем прошлое.

Третья часть проекта — это «Стол забвения». На нём лежат семейные фотографии с барахолки: снимки, утратившие связь со своими героями и зрителями. Большое количество семейных альбомов попадают в руки людей, которые не знают, кто изображён на снимках, и спросить им не у кого. Они передают ненужные альбомы людям, которые выставляют их на продажу.

Телеграм-канал для тех,

кто любит фотографию

…и хочет узнать, какой разной она может быть. Подписывайтесь, мы публикуем хороших российских авторов, следим за мировыми конкурсами и выведываем творческие лайфхаки у практиков.

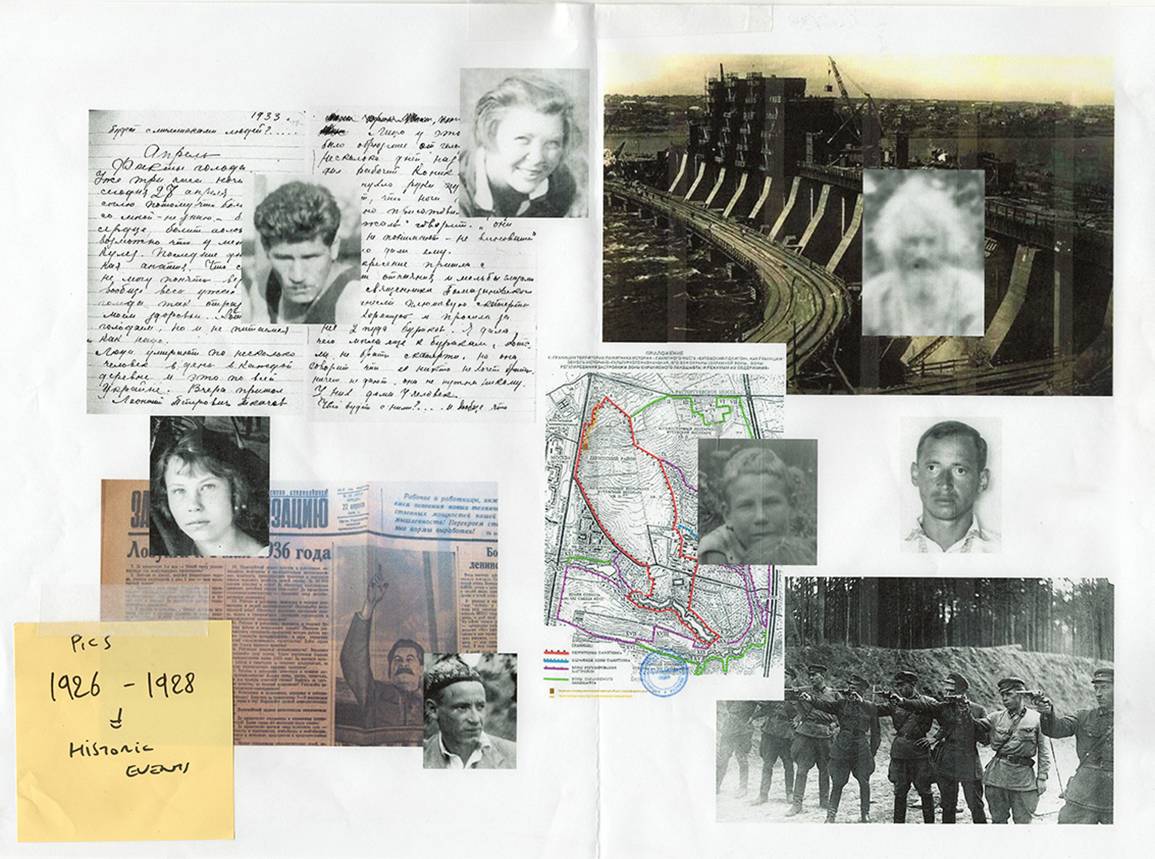

Подписаться«Из СССР, 1926–1928»

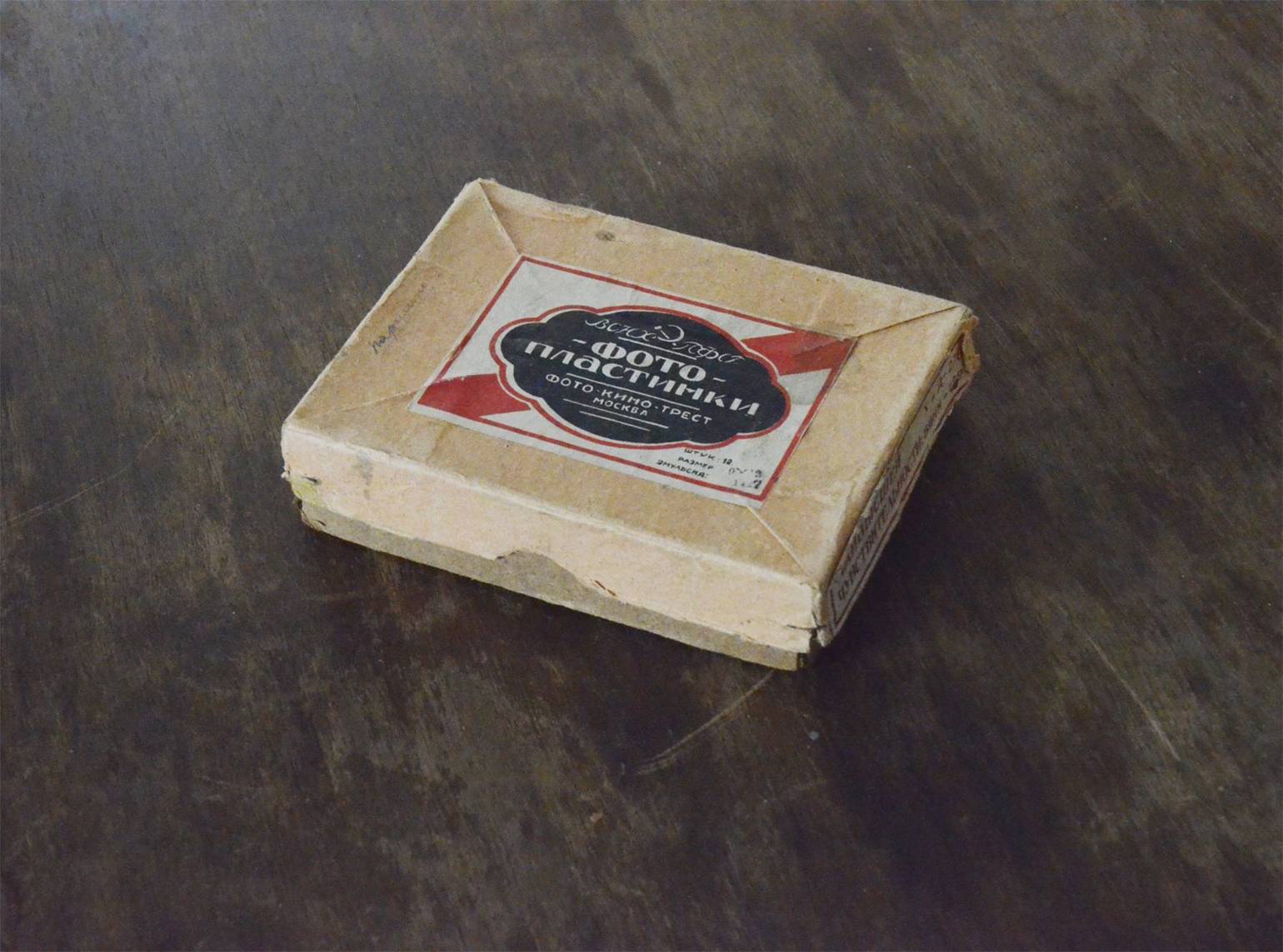

— Архив 1920-х годов, с которым я работала, купил на блошином рынке один мой знакомый. Он долго хотел поработать с ним, но в итоге так и не стал. Я ходила вокруг этих пяти коробочек, как кошка вокруг сметаны, и говорила: «Ну давай, что ты уже там будешь делать? Отдай». И он сказал: «Всё, я не имею к этому архиву никакого отношения, делай с ним что хочешь».

Само появление архива из 72 стеклянных пластин с фотографиями вызывало во мне священный трепет. Причём это был редкий архив — 1926–1928 годы. На коробке были пометки, поэтому я точно знаю даты. От того времени осталось довольно мало личных материальных свидетельств, особенно фотографий: людям было не до этого.

Снимки потрясли меня: эти фотографии опровергли почти всё, что я знала об этом времени из школьных учебников, кинофильмов и официальных источников.

Мы знаем какое-то количество студийных снимков 1920-х. Люди на них изображены в своём лучшем виде, в каком хотели себя увековечить. В архиве были другие фотографии: личные, не постановочные. Люди на них выглядели счастливыми и живыми.

Работая с архивом, я чувствовала себя одновременно и исследователем, и художником. С одной стороны, я хотела найти что-то конкретное — например, узнать, кто эти люди на фотографиях? С другой, понимала, что даже если я не найду ответ, это тоже будет частью истории.

Имени автора я так и не установила. В этом есть своя прелесть. Это особенность фотографии: старый снимок, лишённый контекста, одновременно что-то показывает и скрывает.

Исследуя архив, я поняла, что книга будет идеальной формой для моего рассказа. Она позволяет создать историю и пригласить зрителя в путешествие во времени. Для меня архивы — это возможность посмотреть на прошлое глазами обычных людей, а не через призму официальной истории. Это даёт ощущение сопричастности, даже если ты не знаешь этих людей лично.

В итоге у меня получилась книга-объект — история художественного расследования. Я делала её в Японии, в мастерской Reminders Photography Stronghold. Это независимая мастерская куратора Юми Гото. Я взяла кредит, чтобы поехать в Японию, и совершенно не пожалела об этом. Почти три недели я провела, не выходя из мастерской.

У меня остались материалы из архива, которые я не использовала. Возможно, я сделаю ещё одну книгу или выставку.

Я думаю, архивы всегда будут важны. Просто форма их сохранения и использования будет меняться.

«Лекма»

— Полгода назад я нашла на чердаке заброшенного дома стеклянные негативы. С этого началось моё исследование истории тверского села Лекма. Это очень старое село, известное с XV века. В 1939 году, при устройстве Рыбинского водохранилища, оно было затоплено, а жителей переселили.

Дом, на чердаке которого я нашла архив, принадлежал Николаю Егоровичу Никешину. Это оказались его снимки. Он был человеком, очень верящим в идеи советского государства, председателем колхоза, а ещё — увлекался фотографией.

Архив состоит из почти ста негативов, по большей части это портреты жителей села. На одной из фотографий была дата, 1936 год, — время перехода между двумя историческими эпохами. И это заметно по фотографиям. Советская молодёжь выглядит совсем иначе, чем старшее, дореволюционное, поколение.

Я делаю объекты на основе найденного архива. Например, создаю настольную игру, где участники могут пройти путь среднестатистического крестьянина того времени. Игра разбита на исторические этапы, такие как, например, коллективизация, переселение, затопление села. Карточки — задания для игроков — построены на реальных событиях, историях, которые мне рассказали местные жители, и элементах фольклора.

Архив для меня — физическая связь с людьми, которые жили в этом месте. Я чувствовала, что моя задача не столько восстановить их историю, сколько дать ей новую жизнь. Я думаю, что архивы — это своего рода капсулы времени. Они показывают не только то, как жили люди, но и то, что они считали важным сохранить. Для меня это способ заглянуть в их мир и попытаться понять их.

Я хотела бы продолжить исследование. Возможно, создать что-то вроде архива памяти, куда могли бы добавляться истории и фотографии других людей, связанных с этим местом.

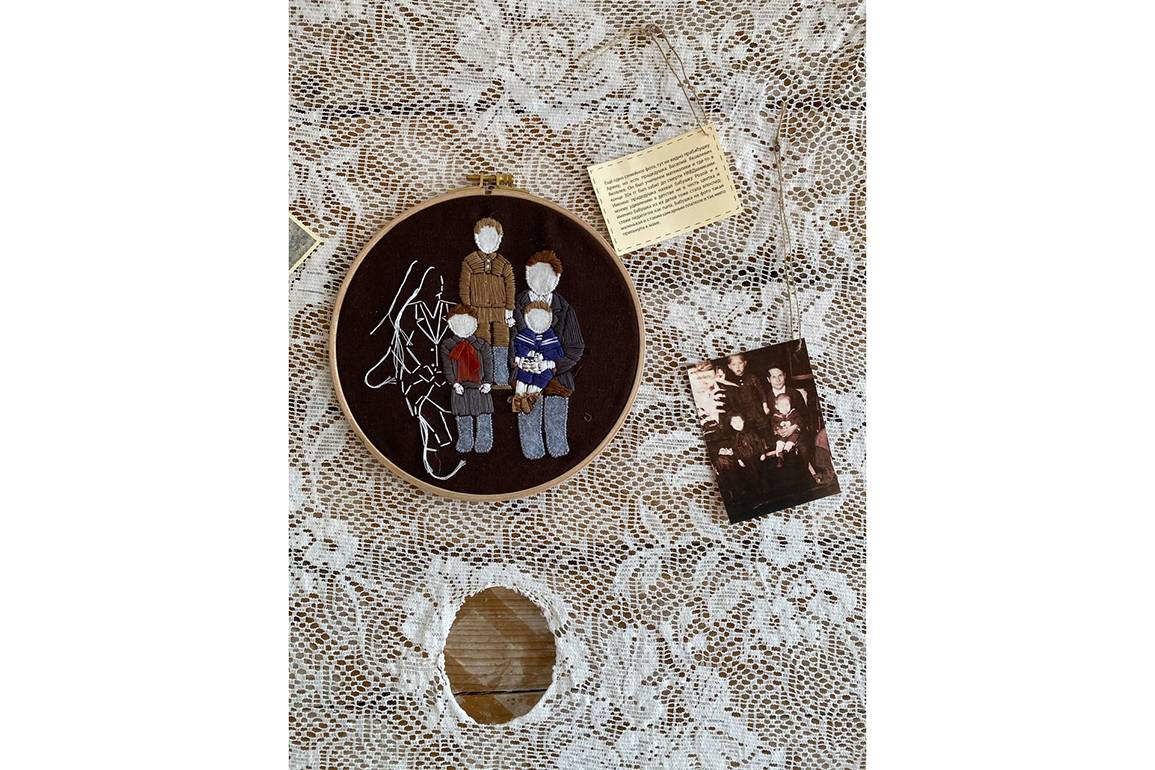

«Реконструкция памяти: вышивая семейный архив»

— Всё началось с того, что я попала на курс творческой вышивки. На нём было задание — принести старые фотографии из архива. Когда я начала их искать, оказалось, что у меня очень мало старых фотографий. У всех были богатые архивы, а у меня — почти ничего. Я почувствовала себя немного ущербной.

Я стала общаться с родственниками, чтобы найти фотографии. И оказалось, что все они переснятые, плохого качества. Я подумала, что это выглядит неприлично, и решила их вышить.

На курсе мы делали эскизы с помощью вышивки, и мне понравилось: ты как бы рисуешь, но нитками. Я стала вышивать портреты своих бабушек и параллельно изучать их биографии. Моя семья всегда много знала о дедушках, но о бабушках — почти ничего. Я начала раскапывать их истории и узнала много нового.

Мне нравится вышивка, потому что она требует времени и внимания. Пока вышиваешь, погружаешься в историю. Это не только форма искусства, но и способ осмысления. Когда меня стали приглашать давать мастер-классы, я увидела, как вышивка помогает и другим разобраться в семейных архивах. Люди узнают что-то новое о своей семье. Это очень трогательный процесс.

Когда я вышивала фотографии своих бабушек, я думала о том, что это мой способ сберечь память о своей семье. Это про уважение и сохранение. Я начала работать с архивами, чтобы лучше понять свою семейную историю. Я думаю, что это важно для каждого человека — знать, откуда ты пришёл.

Поэтому мне кажется, что архивы будут становиться всё более личными. Люди будут искать способы сохранить свои истории, чтобы передать их следующим поколениям.

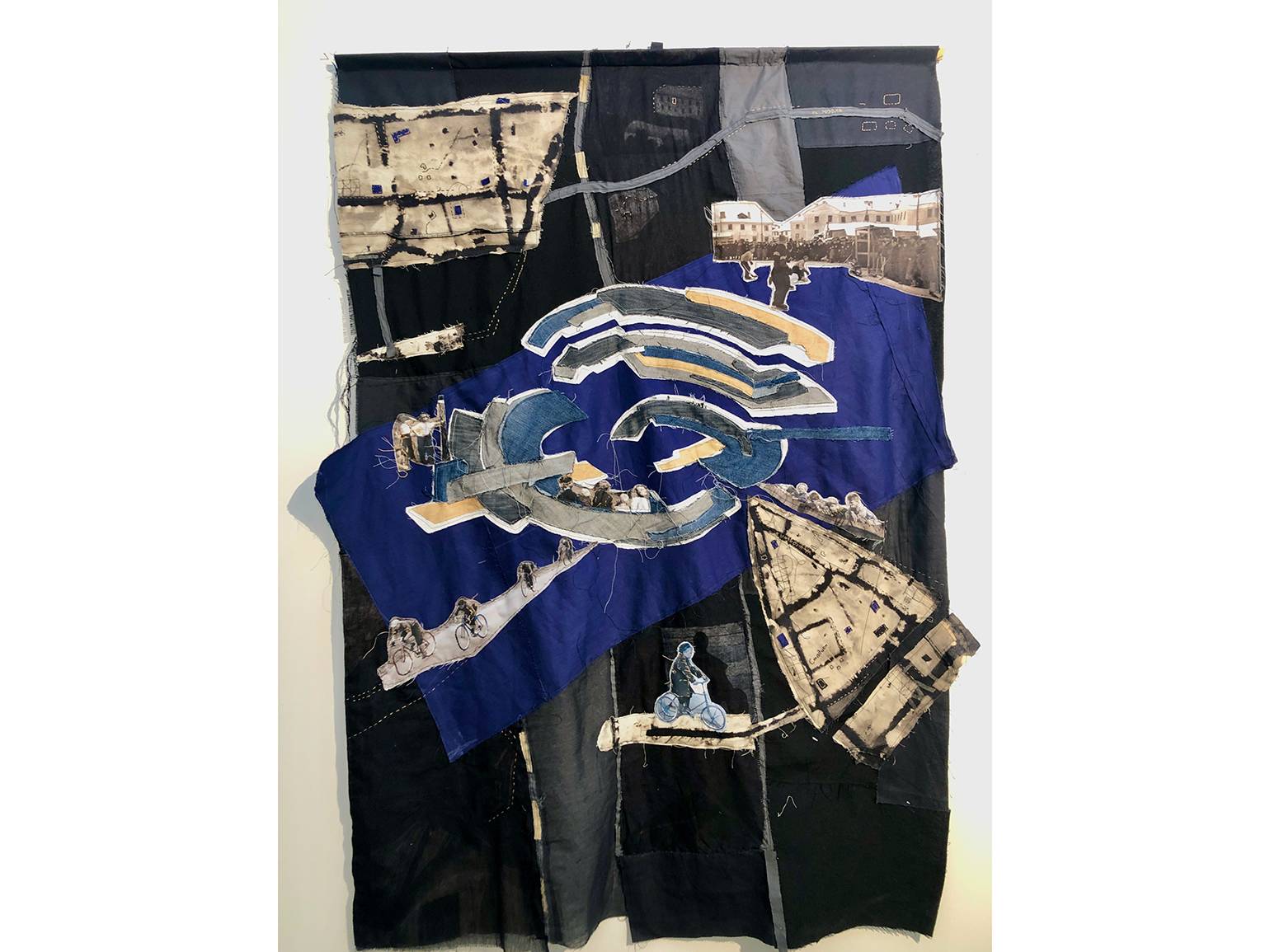

«Лучезарный город»

— Мне было интересно раскопать историю моей малой родины. Как и многие, я переехала в Москву из небольшого города, а потом, обустроившись в столице, начала возвращаться мыслями туда, откуда уехала. Это Нелидово в Тверской области, индустриальный город, построенный в послевоенное время.

Когда возвращаешься в него, видишь довольно мрачную картину: город умирает. Сначала я просто фиксировала то, что видела. Потом мне захотелось помечтать вместе с жителями Нелидово — о том, каким он мог быть, если бы мечта о городе будущего, с которой его строили, осуществилась.

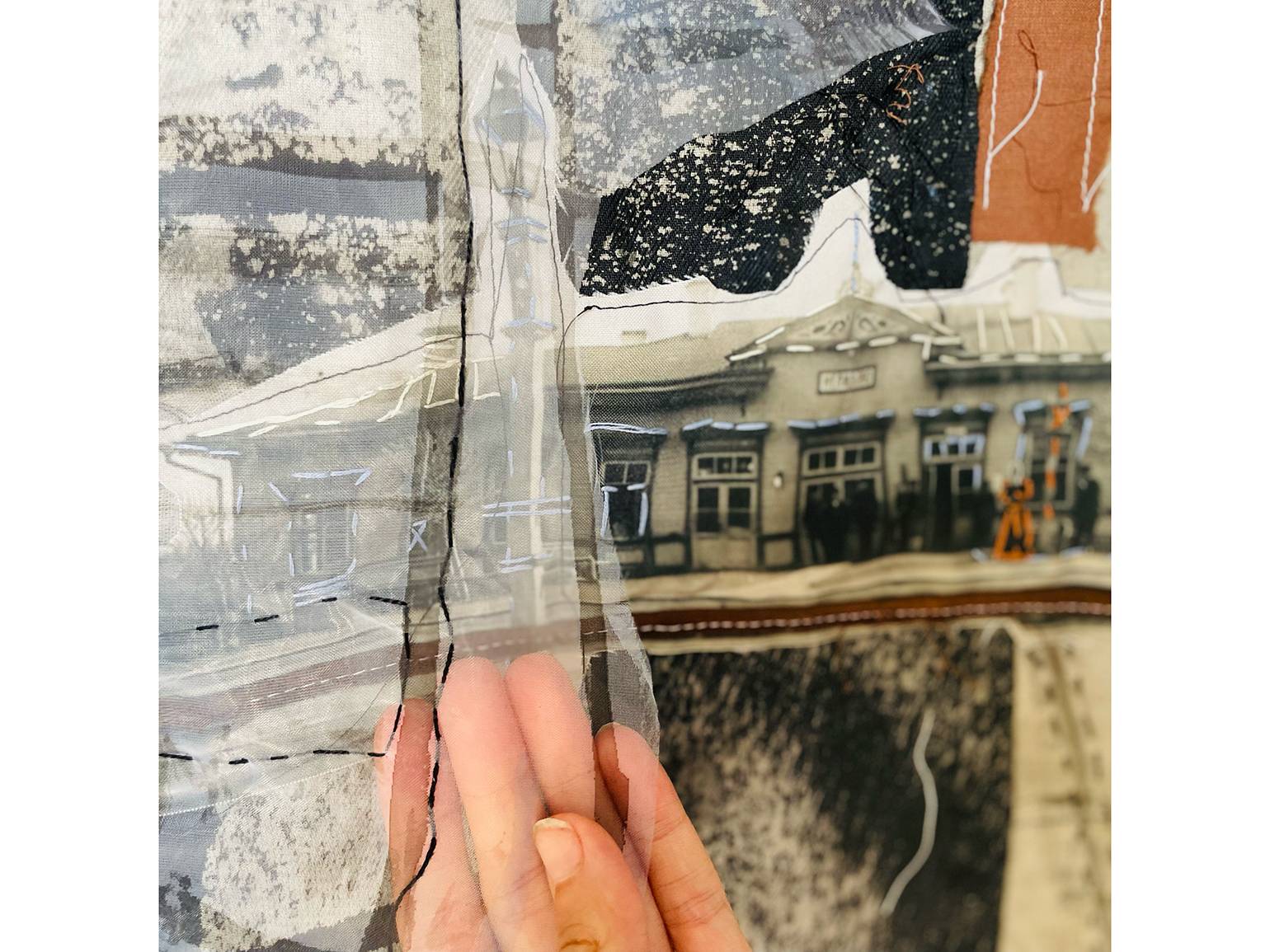

Я использовала архивные фотографии своей семьи, материалы из архива города и архитектурные фантазии 1920–1930-х годов. Например, композиция Якова Чернихова «Стадион» стала основой одной из моих текстильных работ. Место на карте Нелидово, где находится стадион, я совместила с фантазийной архитектурой Чернихова. В центре композиции — мой отец, который едет на велосипеде. Это создаёт мерцание между художественным и документальным.

В другой работе я использовала архивный снимок 1905 года. На нём запечатлена станция, с которой начинался город.

Я выбрала текстиль, потому что эта техника даёт мне возможность буквально «сшивать» историю. Это метафора соединения прошлого и настоящего.

Архивы для меня — это способ восстановить историю, которая может быть забыта. С их помощью я могу вернуть мой родной город к жизни, хотя бы в своём искусстве.

Мне кажется, что в будущем интерес к личным историям только вырастет. Люди будут искать связь с прошлым в быстро меняющемся мире.

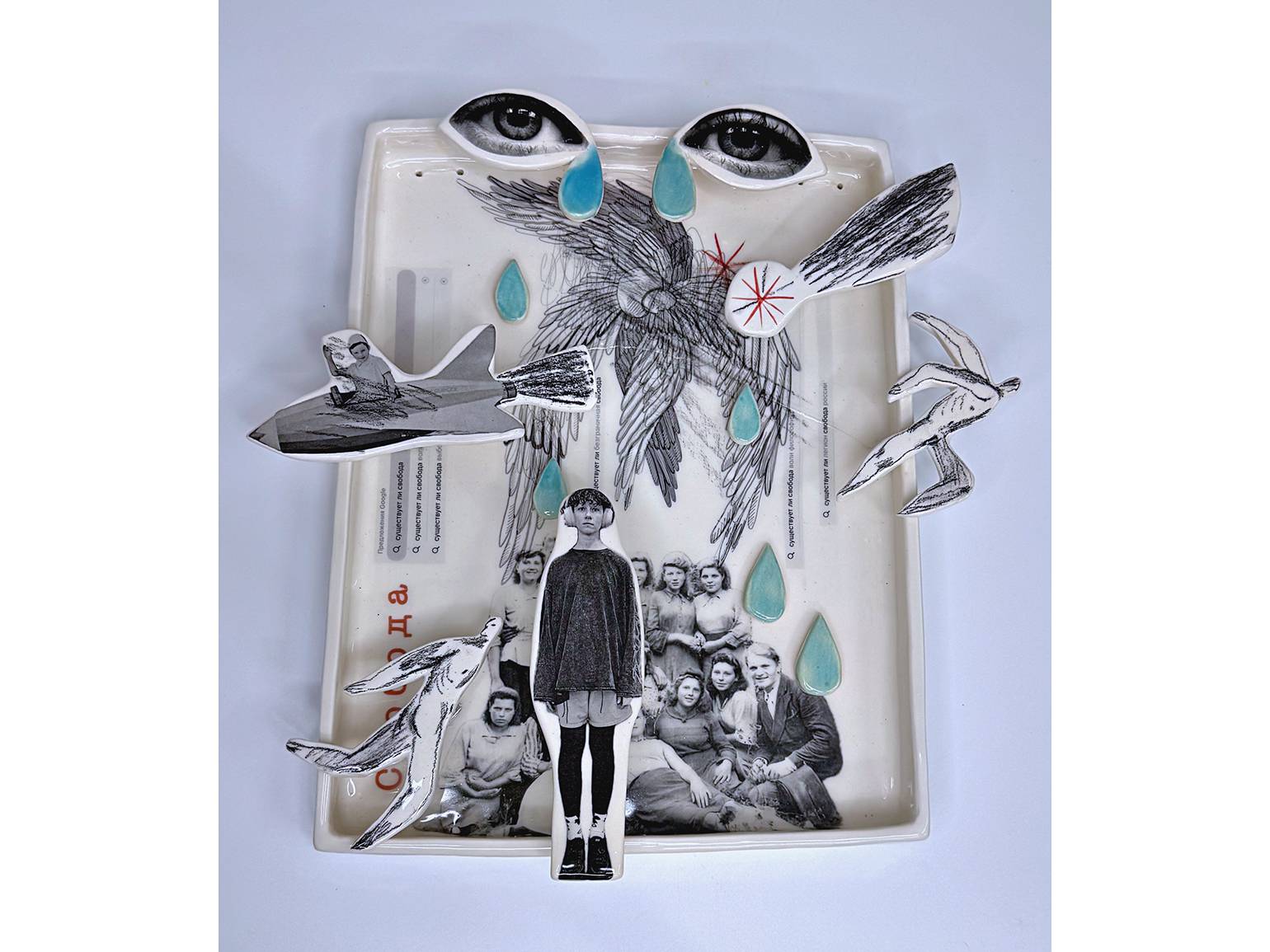

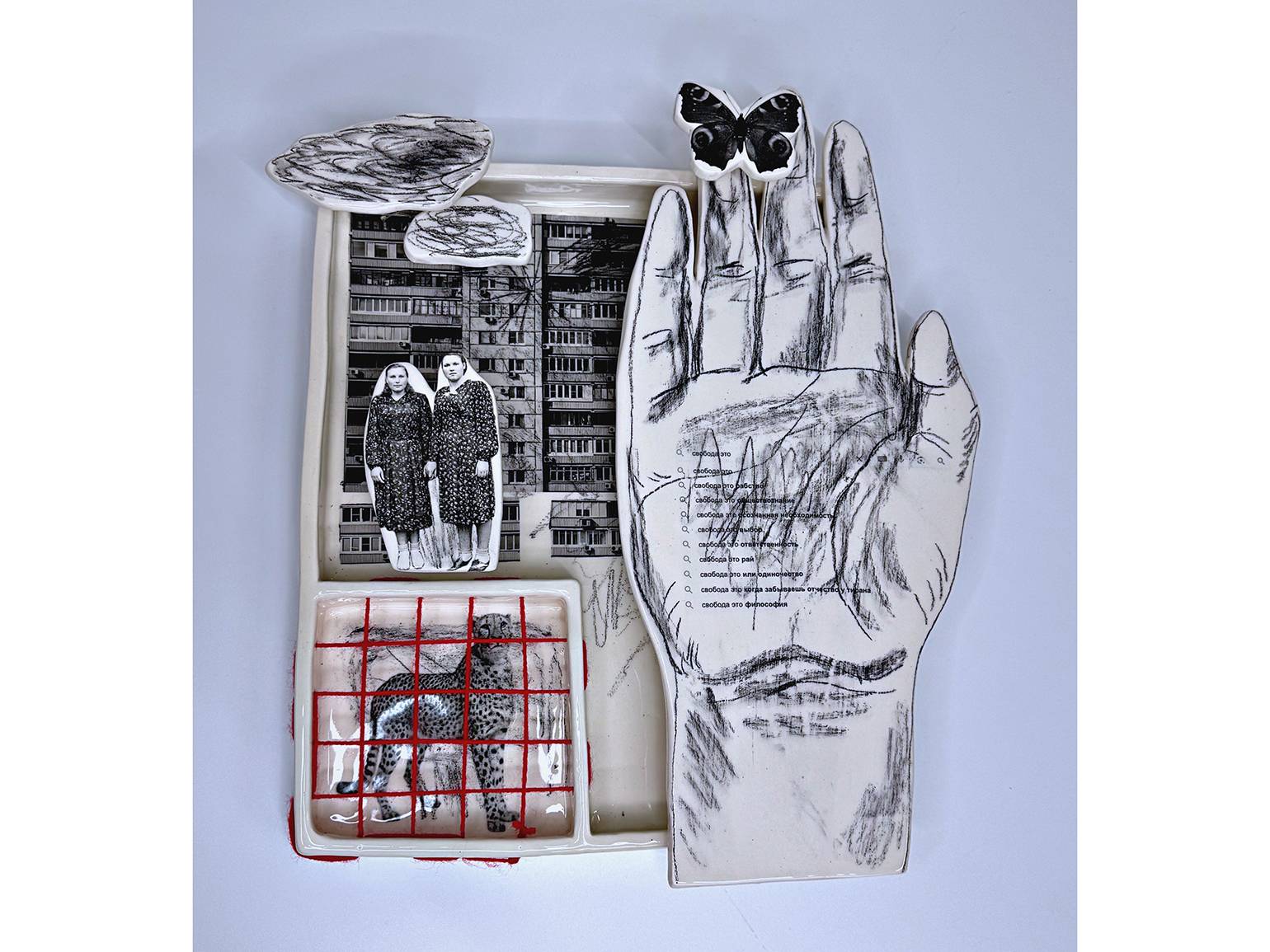

«Свобода бабочка леопард»

— Я работаю со своими семейными фотоальбомами. С самого детства я любила их открывать и смотреть. В них были фотографии родственников, которых я никогда не знала. Были снимки незнакомых людей, подписанные сзади, — друзей моих бабушек и дедушек…

Я делаю в керамике объекты, которые можно назвать коробочками памяти. Это коллажи, но в объёмной форме. Я выбрала керамику, потому что она тактильная. Её можно держать в руках. Это создаёт личную связь между зрителем и объектом, а ещё связь с прошлым. Ты будто можешь физически прикоснуться к памяти.

Как в коллаже, где сочетаются разные элементы, я соединяю в работах свои фотографии, архивные снимки, рисунки и изображения из интернета.

Я помещаю героев фотографий на нейтральный фон и создаю для них окружение, добавляя леопардов и бабочек. Леопард для меня — это символ силы и стремления к свободе, а бабочка — образ лёгкости, беззаботности и тоже стремления к эфемерной свободе.

Я не пытаюсь рассказать историю своей семьи. Скорее, это фантазии, которые дополняют мои воспоминания. Мне важно показать, что память — это не всегда точное отражение реальности. Мы с сестрой, например, обсуждали одни и те же фотографии, но наши воспоминания о них совсем не совпали.

Это не только про историю моей семьи, но и про общую тему памяти, которая близка каждому. Каждый зритель видит в работах что-то своё.

Документальная анимация о реальности и фантазиях

— Это история моей бабушки, с которой я жил в детстве. В какой-то момент она перестала выходить из дома. Она сказала, что плохо себя чувствует, и больше не покидала дом в течение 12 лет.

Я сделал проект в форме документальной анимации — анимадок, основанный на оставшихся у меня архивных материалах. Это диктофонные записи разговоров с бабушкой, которые я делал, когда она рассказывала о своих видениях. Она говорила, что побывала в раю, описывала, как там всё устроено. Эти записи очень личные, и работать с ними было эмоционально тяжело. Но я чувствовал, что это важно для проекта.

Я использовал технику ротоскопинга — это когда видео делится на кадры, и каждый кадр перерисовывается вручную. Я также добавил старые семейные фотографии и собственные фотографии, сделанные в тот период.

Для меня это исследование памяти и её искажений. Я хотел, чтобы зритель почувствовал, как мои воспоминания о бабушке смешиваются с моими фантазиями. Для воплощения проекта я выбрал анимацию, потому что она позволяет показать текучесть памяти, соединить реальность и фантазию, прошлое и настоящее.

Когда я работал с архивом семьи, я задавал себе вопросы: а имею ли я право рассказывать эту историю? Ведь это не только моя история, но и история моей бабушки. Иногда было трудно понять, где заканчивается одно и начинается другое.

Работа с семейным архивом — мой способ разобраться в себе. Работая над проектом, я лучше понял бабушку и наши отношения. Сейчас я продолжаю работать с личными историями, семейными и найденными, балансируя на границе документального и искусства.

Memory/oversaturated

— Я исследую бытовую мобильную фотографию. Для проекта я заимствовала скриншоты фотогалерей у более чем 40 человек — тот цифровой архив, который все мы регулярно пополняем. Мне интересно рассматривать его как ландшафт коллективной цифровой памяти.

Смартфоны стали продолжением руки человека, и это кардинально меняет масштаб документирования реальности. Мы так много фотографируем, что сами не успеваем осмыслить, зачем и что мы снимаем. На мой взгляд, очень интересно проанализировать, что этот бесконечный поток изображений говорит о нас и каким он сохранит наше время.

На первом этапе работы меня интересовали артефакты, которые остаются на фотографиях, их избыточность и повторяемость. Практика бытового фотографирования выполняет функцию легитимизации: снял — значит, достойно сохранения. Это не только фиксация происходящего, но и конструирование коллективного «фотогеничного». Мы документируем своё окружение, но это окружение формируется привычками, которые создаёт сама практика фотографии.

Изображение: предоставлено Надей Колдаевой

Проект уже стал серийным, состоящим из нескольких подтем. Одна из частей, например, посвящена пейзажам. Эта идея возникла в процессе изучения скриншотов: почти у каждого респондента я обнаружила блоки голубого и зелёного. В своём проекте я собираю массив, отсылающий к пейзажу и состоящий из множества кадров окружающей среды.

Серия «Хрупкое» поднимает вопрос об уязвимости цифровой памяти, о том, что данные легко могут быть утеряны или просмотрены другими людьми. Интересен тот факт, что только двое из 40 человек озадачились вопросом сохранения личной информации на предоставленных мне скриншотах.

Ещё одна часть проекта — книга-объект. Это архивная папка, состоящая из нескольких зинов и фотокниг разных форматов. В том числе это книга-регистратор, где я сохраняла каждый скриншот и анализировала его, проводила своего рода антропологическое исследование. Обращение к книжной форме очень помогло мне в процессе работы, позволило систематизировать материал.

В будущем я хочу расширить проект — собрать больше цифровых архивов, продумать разные формы экспонирования. Мне кажется, что исследование современного архива бытовой мобильной фотографии — это очень важная и продуктивная тема. У нас уже образовались огромные массивы визуальных данных, и нужно научиться их сохранять и осмыслять.

Читайте также: