Обнажение насилия: телесность в советской фотографии 1920-х годов

Ещё одна формулировка ответа на вопрос «Почему власть репрессировала авангард?» — в отрывке из исследования историка искусства Андрея Фоменко.

Одной из важных тем авангардной фотографии в раннем СССР стало создание «коллективного тела» нового общества. Для того чтобы создать это сверхтело, необходимо было «умертвить» индивидуальные тела.

С разрешения издательства «Новое литературное обозрение» мы публикуем отрывок из главы «Советский фотоавангард» авторства историка искусства и художественного критика Андрея Фоменко. Глава входит в книгу «Советские двадцатые» — введение в визуальные практики десятилетия: изобразительное искусство, архитектуру, фотографию и кино.

Монструозные тела

Характерно, что в своей художественной практике Родченко нередко идёт вразрез с собственными декларациями, выдержанными в духе фактографического реализма. В программной статье «Пути современной фотографии» (1928), отстаивая преимущества «неожиданных» ракурсов, Родченко в качестве аргумента ссылается на то, что зачастую именно такие ракурсы соответствуют нашему действительному восприятию вещей. Напротив, стремление соблюсти «правильную» точку зрения ведёт к инсценировке, к тому, что предмет выделяется из своего естественного окружения и переносится в некое нейтральное пространство, где он и может быть сфотографирован по всем правилам классической перспективы. «Не фотограф идёт с аппаратом к объекту, а объект идёт к аппарату, и фотограф устанавливает его в позу по живописным канонам», — пишет Родченко. Однако в работах самого Родченко тот или иной приём, включая «ракурс», нередко используется без всякой «реалистической» мотивировки. Становится очевидной её необязательность. Серия пионеров, снятых сверху вниз и снизу вверх, — лучший тому пример. Критики указывали на то, что эта серия демонстрирует пример почти насильственного использования приёма, крайний случай осуждённой самим же Родченко «инсценировки». Критик Леопольд Авербах, один из руководителей Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), заметил по этому поводу:

...он снимал пионера, поставив аппарат углом, и вместо пионера получилось какое-то чудовище с одной громадной рукой, кривое и вообще с нарушением всякой симметрии тела.

Если отбросить обличительный пафос этих слов, то следует признать, что они содержат весьма точное описание работы Родченко.

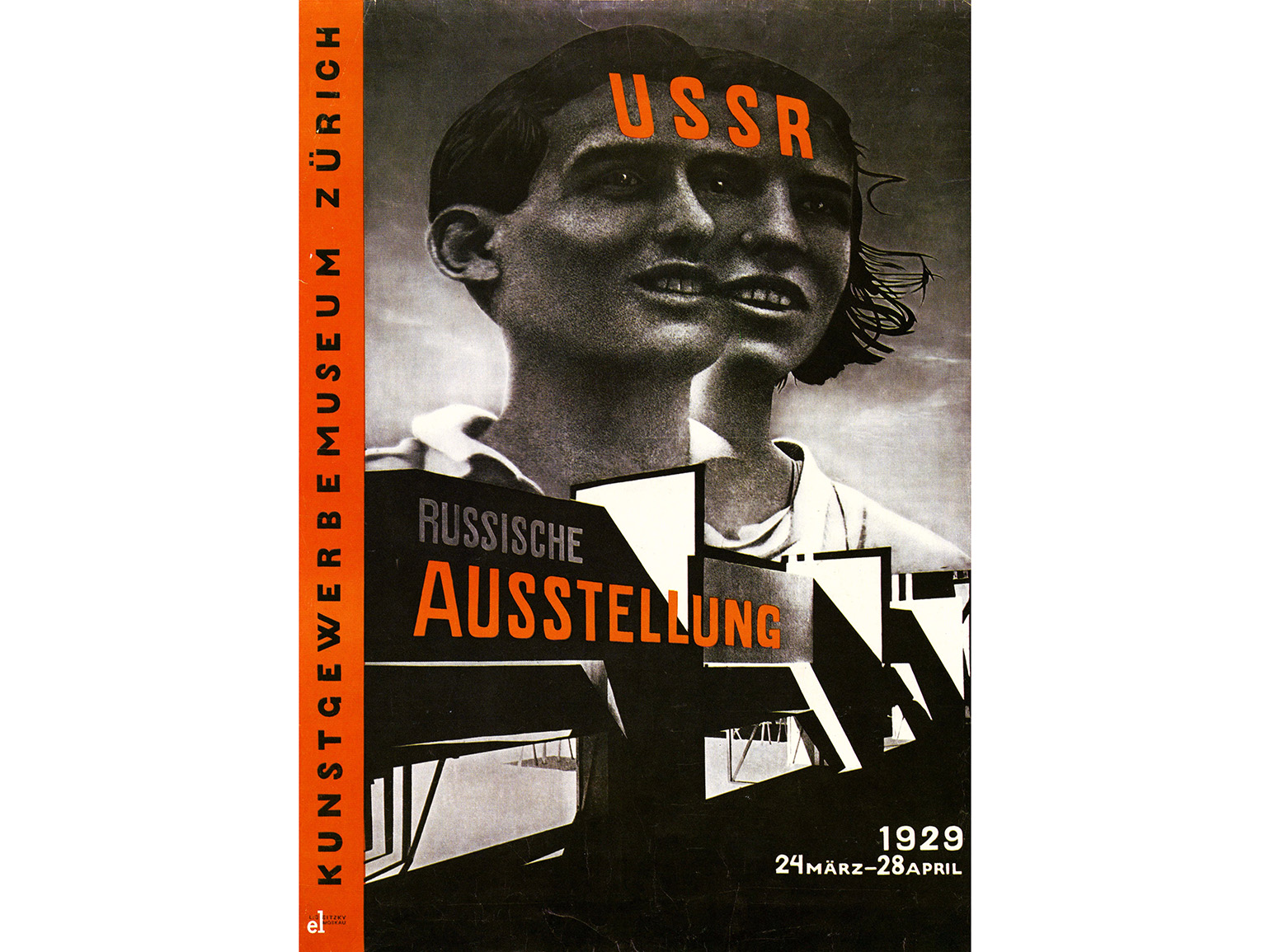

Это далеко не единственный подобный пример: эффекты телесных деформаций, садистского расчленения целостного человеческого организма и конструирования из его частей каких-то новых, «сверхчеловеческих» структур — не редкость в советском фотоавангарде конца 1920-х — середины 1930-х годов. К ним также следует добавить стирание различия между органическим и неорганическим, человеком и машиной. Так, Клуцис в своих плакатах создаёт образ коллективного тела из телесных фрагментов, Лисицкий в эскизе плаката для «Советской выставки» в Цюрихе (1929) насильственно, методом двойной экспозиции объединяет мужское и женское лицо в одно, тем самым словно устраняя половое различие и восстанавливая первичное — сферическое, биполярное — единство в духе платоновских удвоенных «пралюдей», а Родченко превращает тело ныряльщицы в странный летающий аппарат, лишённый антропоморфных черт. По мнению Бориса Гройса, интерес к теме телесных метаморфоз стал закономерным продолжением авангардного проекта: тело полагало границу экспериментам, направленным на преобразование реальности. Сделать тело трансформируемым и пластичным — значило бы сломить сопротивление самой природы. Однако источник сопротивления, с точки зрения авангардистов, следует искать не в природе вещей как таковой. Напротив, сущность этой природы — в бесконечной креативности, которая подобна всепорождающей и всепожирающей стихии огня, «мерно воспламеняющегося и мерно угасающего», у Гераклита Эфесского. Вещи представляют собой отчуждённую форму существования огня: произведённые им, они заставляют его отступить, угаснуть. Задача авангарда — снова разжечь это пламя, возобновить процесс творения, необходимым условием которого является уничтожение уже сотворённого.

Одним из самых запоминающихся образов телесного де/конструирования служит фотомонтаж Лисицкого, использованный при оформлении советского павильона на международной выставке «Гигиена» в Дрездене и в дизайне буклета к ней (1930). И тематически, и даже композиционно эта работа близка «Динамическому городу» Клуциса. Её сюжетом также является построение будущего мира, представленного в виде земного шара с решёткой параллелей и меридианов. Если у раннего Клуциса земная сфера ещё остаётся непроницаемой, то здесь она полностью прозрачна: земной шар отождествляется с индустриальной конструкцией, которую создают двое рабочих, находящиеся внутри неё (для объединения различных деталей Лисицкий использует метод множественной экспозиции). Конструкцию венчает голова третьего рабочего значительно большего масштаба; она превращает мир-конструкцию в человеческое или сверхчеловеческое (классовое, социальное) тело — проницаемое, очищенное от бренной плоти и созидаемое на наших глазах. Эта тройная метафора мироздания, телесности и технологии служит также метафорой искусства как жизнестроения, в перспективе стирающего грань между природой и культурой.

Изображение: Густав Клуцис / ВХУТЕМАС / Аркадий Шайхет / Эль Лисицкий / коллекция Алекса Лахмана

Рождение коллективного тела пролетарского общества становится одной из основных тем советской авангардной фотографии, а метод монтажа выступает как его образ и подобие. Конструирование этого сверхтела осуществляется путём фрагментации, дробления и последующего сочленения — словом, насилия над целостностью фотоснимка и в конечном счёте над запечатлёнными на этом фотоснимке телами. Десятки одинаковых рук, воздетых в едином жесте на фотомонтаже Клуциса («Выполним план великих работ», 1930) предполагают разрушение как ликвидацию границ отдельного организма (по сути эта работа также представляет собой обновлённую, постсупрематическую версию «Динамического города»). Конструктивистские манипуляции с фотоизображением родственны процедурам, лежащим в основе всех ритуалов инициации: обретение нового, более совершенного, социального или сверхсоциального, тела достижимо лишь после умерщвления, принесения в жертву исходного индивидуального тела. Память об этом умерщвлении записана в виде шрамов, рубцов и татуировок, указывающих на отрицание первичной телесности. Конституирующая «монтаж фактов» негативность служит эквивалентом этих рубцов. Таким образом, можно предложить ещё одну формулировку ответа на вопрос: «почему власть репрессировала авангард». Обнажение приёма являлось одновременно обнажением насильственности — ритуальной татуировкой, которая напоминает о насилии и одновременно держит его под контролем.

Давно замечено, что искусство авангарда, прибегавшее к систематическому обезличиванию и уподоблению человека машине, было куда более тоталитарным по духу, чем искусство реального тоталитаризма, который не может быть таким же последовательным и откровенным и склонен маскировать работу своих механизмов. Он возвращает человеку то, что было стёрто с лица земли политической революцией (и художественным авангардом) — быт, традицию, знакомые и надёжные знаки человеческого, одновременно превращая их в собственные идеологемы. Недаром «пасторальные» мотивы занимают столь заметное место в культуре высокого сталинизма. Как раз на это «человеческое, слишком человеческое» покушались авангардисты, за что их искусство и было изъято из публичной сферы. Взамен разобранной на части и де-формированной телесности в сталинском искусстве, включая поздние работы Родченко и Клуциса, на первый план выходит образ органически целостного, «симметричного» тела, часто в сочетании с природными мотивами. Дегуманизированное общество нуждается в гуманистическом искусстве.

Читайте также: