Проклятие девятой симфонии

Разбираем миф о самой известной «чёрной метке» композиторов.

В истории классической музыки есть странная легенда: стоит композитору написать девятую симфонию — и его жизнь обрывается. Бетховен умер, не успев даже начать десятую. Шуберт начал, но не дописал. Малер пытался перехитрить судьбу, вместо номера дав симфонии название «Песнь о Земле», — но безуспешно. Шнитке так и не не успел завершить свою Девятую, а Геннадий Рождественский, взявшийся её дописать, скончался раньше, чем смог закончить партитуру.

Так возникла легенда о «проклятии девятой симфонии»: будто бы композиторы, написавшие её, подходят слишком близко к «потустороннему» и оттого умирают, едва окончив работу. Музыковед Оксана Чечина разобралась в хитросплетениях этой истории и рассказывает:

- как появился миф о «проклятии девятой симфонии»;

- кого считают «жертвами» проклятия;

- кто из композиторов пытался обмануть судьбу;

- и кто на самом деле смог это сделать;

- почему этот миф такой живучий;

- и как музыковеды сегодня трактуют «проклятие девятой симфонии».

Как Бетховен породил главный миф классической музыки

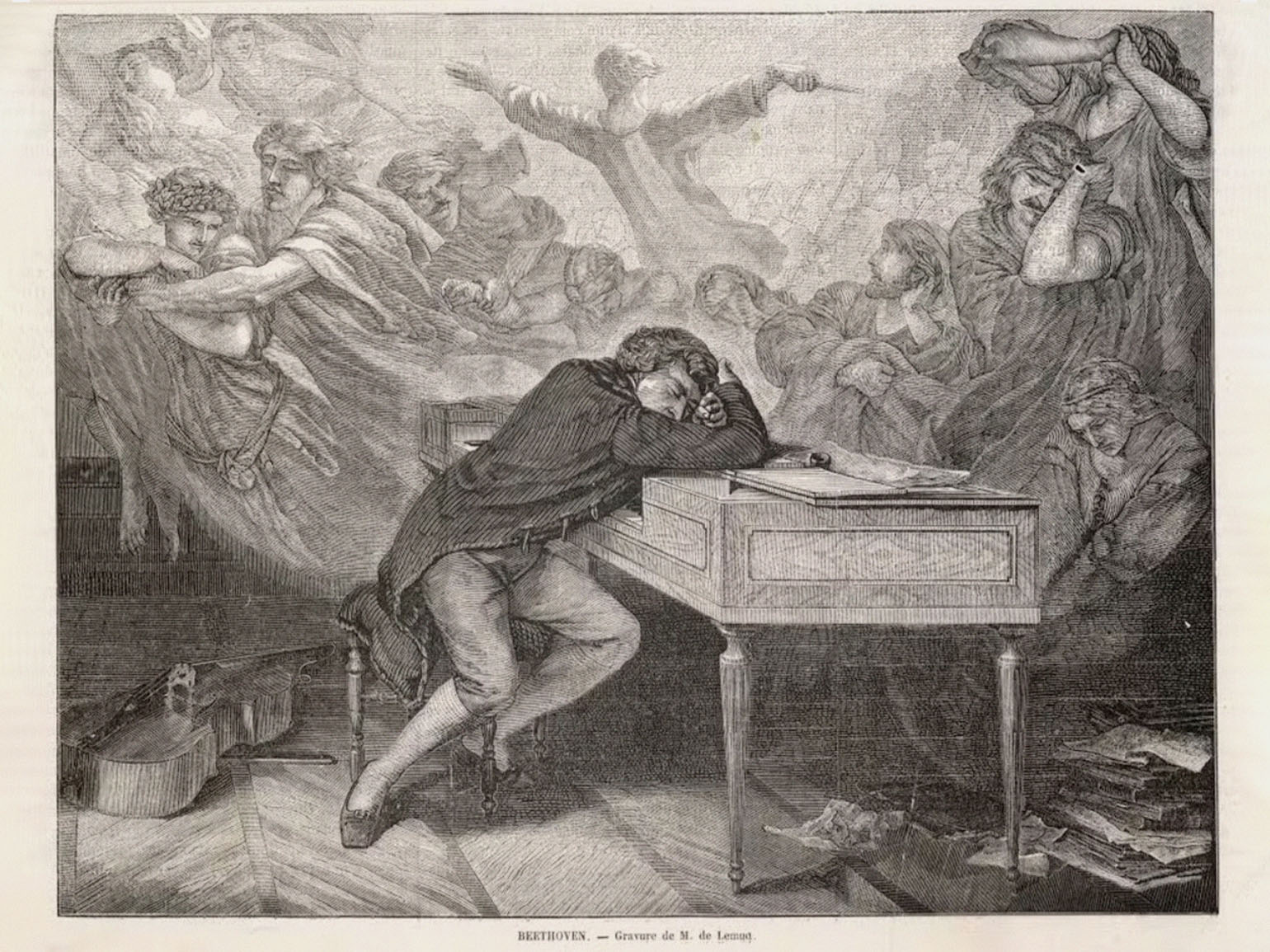

Великий Людвиг ван Бетховен шёл к своей грандиозной Девятой симфонии почти всю жизнь. Её замысел — соединить симфоническую музыку с хоровым пением и философским текстом — возник у него ещё в 1790-е, но к самой симфонии композитор приступил лишь спустя три десятилетия: основная работа велась с 1818 по 1824 год. За это время Бетховен потерял слух, впал в отчаяние, успел написать в 1802 году «Гейлигенштадтское завещание», где размышлял о смерти и смысле творчества, и всё же преодолел кризис, создав одно из самых влиятельных произведений в истории музыки.

Девятая симфония стала прорывом — не только музыкальным, но и мировоззренческим. Масштаб тоже был беспрецедентен: если обычная симфония длится 30–40 минут, то Девятая звучит более часа и требует от оркестра и певцов высочайшего мастерства.

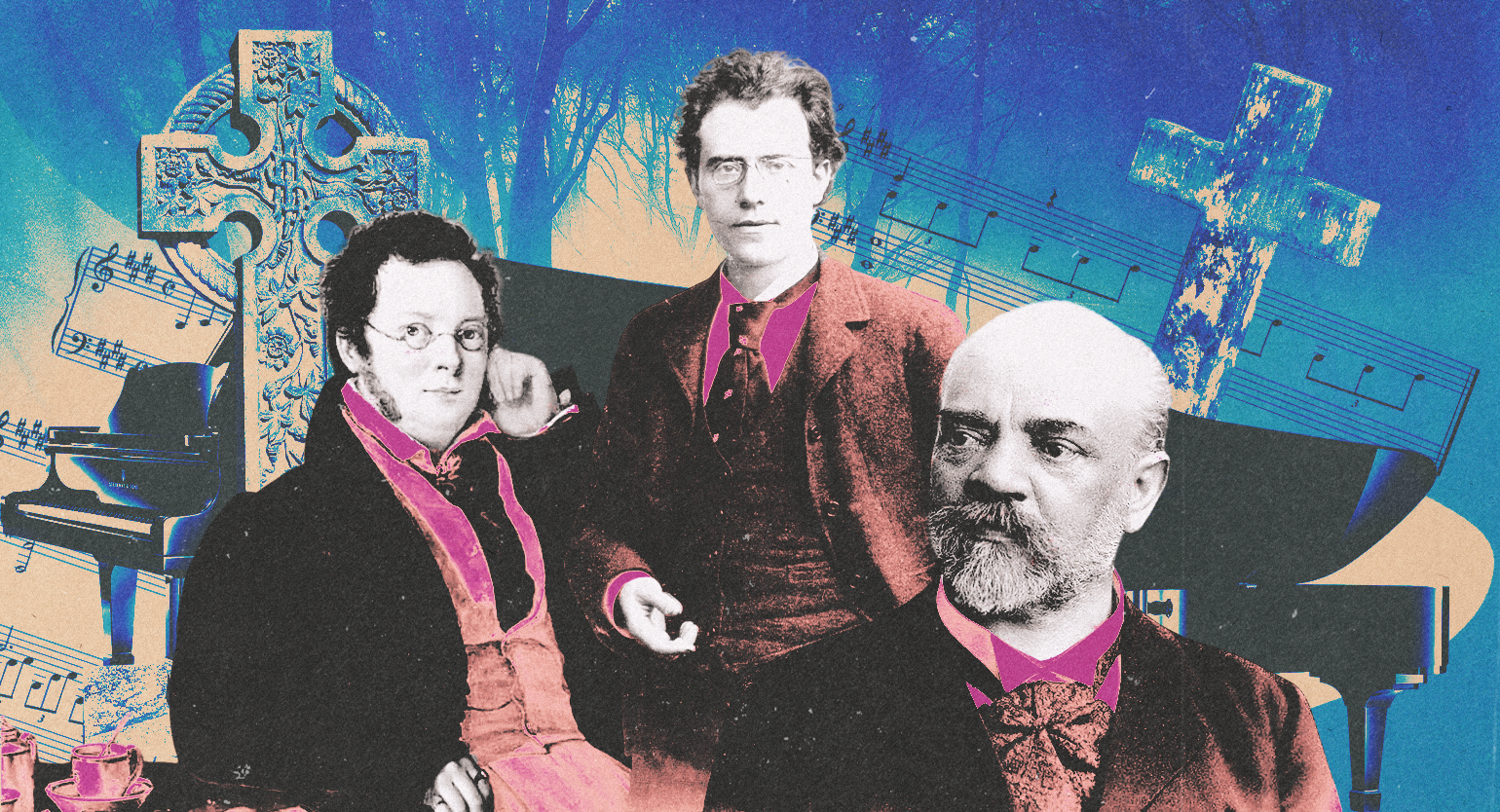

Фото: Ludwig van Beethoven / Staatsbibliothek zu Berlin

Когда в 1827 году Бетховен умер, романтически настроенная публика XIX века немедленно связала эту трагедию с порядковым номером его последней симфонии.

Число девять действительно считается сакральным во множестве культурных традиций. Древние египтяне верили в существование Эннеады — пантеона из девяти верховных богов, олицетворявших все основные силы и элементы мироздания (Земля и Вода, Воздух и Небо, наш мир и загробный мир). В Древней Греции — девять муз, покровительниц различных искусств и наук. В Китае это число императора, символ абсолютной и высшей власти. В скандинавской мифологии — девять миров на древе Иггдрасиль, в христианской традиции — девять евангельских чинов. В буддизме считается, что после смерти человека его сознание проходит через девять различных стадий, прежде чем переродиться.

Символика девятки как завершения цикла, предела и перехода в иное состояние идеально легла на культурную почву XIX века — времени, когда художника воспринимали как медиума между земным и божественным. Создание девятой симфонии стало восприниматься не просто как очередное сочинение, а как достижение творческого совершенства и финал пути художника, последний шаг перед смертью. Как будто девятая симфония — это рубеж, который человеческий гений не в силах переступить. Так родилась легенда о «проклятии девятой симфонии».

Почему именно симфония

Почему объектом легенды стала именно симфония, а не, скажем, опера или концерт? В XIX веке симфония считалась высшей формой музыкального высказывания — своего рода философией в звуках. В ней не было сюжета и текста, но при этом каждая новая симфония воспринималась как шаг к абсолюту, к постижению законов мира через музыку. А симфонист в XIX веке воспринимался как творец космоса — человек, который созидает целую звуковую вселенную.

Читайте также:

Кто из композиторов стал жертвой этого проклятия

Людвиг ван Бетховен был первым, но не единственным композитором XIX столетия, которого связывают с появлением легенды о «проклятии Девятой симфонии». Его знаменитые предшественники написали довольно много симфоний: Гайдн — 104, Моцарт — 41. Но стоило Бетховену остановиться на девятой, и вдруг стало происходить что-то мистическое.

Младший современник и почитатель Бетховена Франц Шуберт умер всего через год после своего кумира, в 1828 году. Формально он оставил после себя ровно девять законченных симфоний, где гениальная Неоконченная занимает место Восьмой, а монументальная Большая до мажор — Девятой. Тот факт, что он умер, так и не реализовав наброски Десятой симфонии, создал идеальное, пусть и трагическое совпадение. Эта последовательность — Бетховен и затем Шуберт скончались в процессе работы над десятой симфонией — легла в основу будущей легенды, превратив случайность в пугающую закономерность.

Следующим композитором-романтиком в этой истории стал Антонин Дворжак. В 1893 году он написал свою симфонию «Из Нового света» и присвоил ей номер 9. Умер Дворжак только в 1904 году, но девятая симфония и для него оказалась последней — после неё он создавал только небольшие сочинения для оркестра.

Примерно в эти же годы, с 1887 по 1896-й, австрийский композитор и органист Антон Брукнер начал писать свою Девятую симфонию. Как и Бетховен, он выбрал для неё тональность ре минор — и, как Бетховен, не успел закончить финал. Глубоко религиозный человек, Брукнер задумывал завершить симфонию Te Deum — старинным христианским гимном, который начинается словами «Te Deum laudamus» («Тебя, Бога, хвалим», лат.). 11 октября 1896 года он умер за роялем, работая над последними страницами партитуры.

«11 октября 1896 года, в прекрасный воскресный день Брукнер с утра работал за роялем над финалом, однако около трёх часов дня его тело внезапно похолодело, и в половине четвёртого он скончался от сердечного приступа».

И. В. Белецкий, «Антон Брукнер. 1824–1896. Краткий очерк жизни и творчества».

Вся эта череда событий привела к тому, что среди музыкантов всё того же романтического XIX века стало распространяться поверье: стоит написать девятую симфонию или хотя бы попробовать это сделать — и твоя судьба предначертана.

Как Малер пытался перехитрить смерть

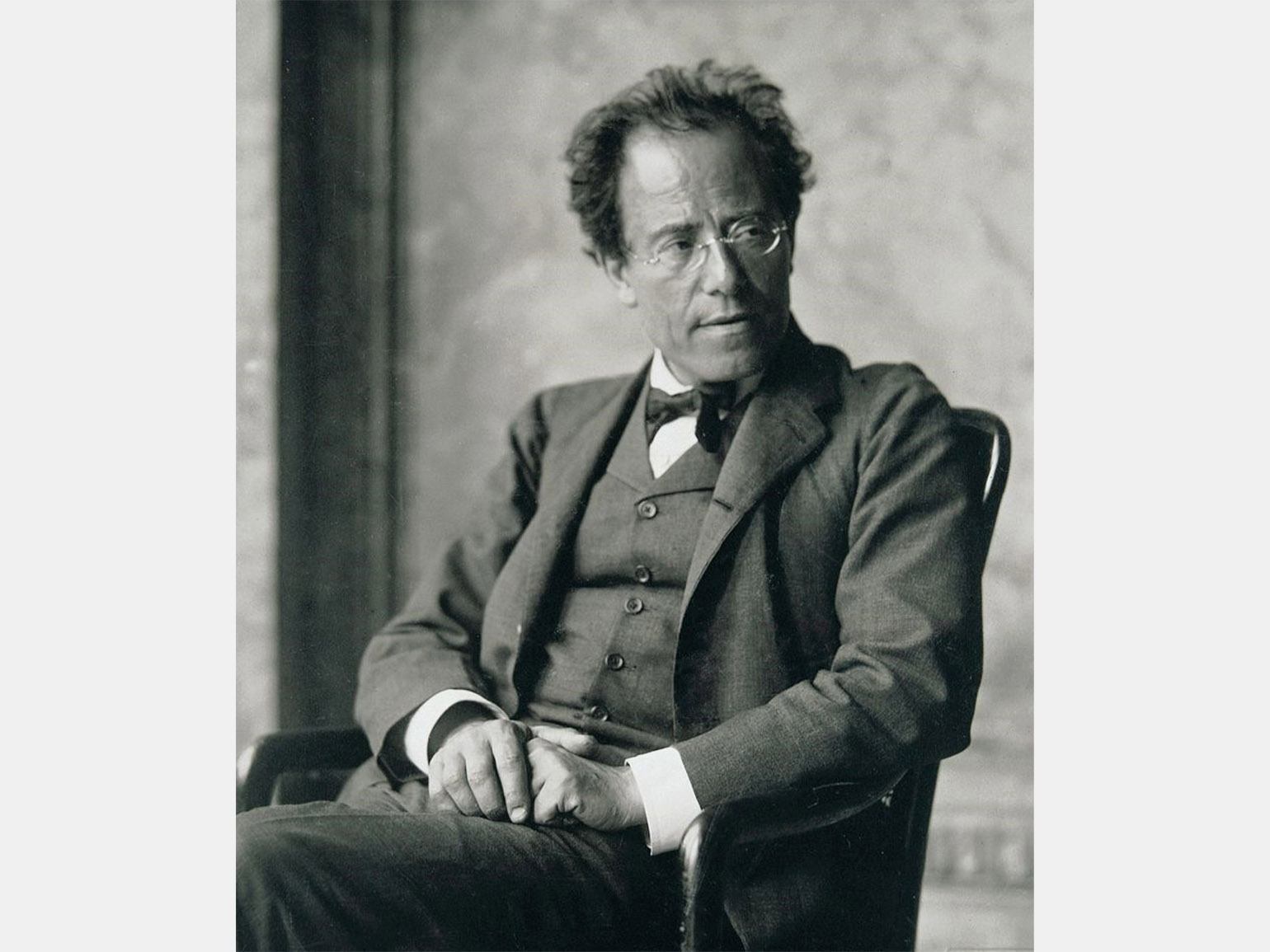

Настоящую одержимость вызывала сакральная девятка у композитора Густава Малера. Он прекрасно знал истории Бетховена, Шуберта и Брукнера — и боялся их повторить. В 1906 году, закончив Восьмую симфонию, Малер столкнулся сразу с двумя личными трагедиями: умерла его четырёхлетняя дочь, а ему самому врачи диагностировали болезнь сердца. И «проклятие девятой симфонии» превратилось для него в навязчивую идею.

Знаменитый дирижёр Бруно Вальтер так писал об этом периоде в жизни Малера: «Мир лежал перед ним в мягком свете прощания». Однако сам композитор был настроен решительно.

«Я теперь жажду жизни больше, чем когда бы то ни было, и нахожу „привычки бытия“ слаще, чем когда бы то ни было… Какое безумие — допускать, чтобы грубый водоворот жизни поглотил нас! Хоть на один час изменить себе и тому высшему, что есть над нами!»

И. Барсова, «Симфонии Густава Малера»

Чтобы обмануть судьбу, Малер пошёл на гениальную творческую уловку: закончив восьмую симфонию, он написал масштабную вокальную симфонию «Песнь о земле», но не стал присваивать ей номер, считая, что формулировка «Симфония номер девять» несёт смерть. И только потом решился на новую, формально Девятую, уверенный, что перехитрил рок.

Всё оказалось тщетно: Малер умер в 1911 году, оставив незаконченные наброски Десятой симфонии.

После смерти Малера идею «проклятия девятой симфонии» впервые чётко аргументировали: сделал это композитор Арнольд Шёнберг в эссе «Малер». В одном фрагменте эссе он рассуждает о метафизической природе этого явления:

«Его Девятая в высшей степени поразительна. В ней автор уже не говорит как субъект. Это почти так, как если бы у этой симфонии был ещё один тайный автор, который использовал Малера просто как рупор. Это сочинение более не выдержано в тоне „я“. Оно объективно, почти бесстрастно констатирует красоту, очевидную для того, кто способен отречься от животного тепла и кому комфортно в холоде духовного. <…> Кажется, будто Девятая — предел. Кто желает его преступить, должен уйти. Впечатление такое, будто в Десятой нам могло быть сказано нечто такое, чего мы ещё не должны знать, для чего мы ещё не созрели. Сочинившие Девятую слишком близко подошли к границе земного. Быть может, загадки этого мира были бы разгаданы, сочини один из тех, кто знает ответ, Десятую. Но этого, пожалуй, не может быть. Мы должны и дальше пребывать во мраке, который иногда освещается для нас светом гения».

Именно Арнольд Шёнберг придал разрозненным впечатлениям статус культурного мифа. В своём тексте он раскрыл духовную глубину Девятой симфонии Малера, представив её как произведение, рождённое на грани миров. Шёнберг увидел в этой музыке трагическое свидетельство того, как художник, исчерпав земные ресурсы, обращается к запредельному, платя за это высшую цену.

Кто из композиторов смог пережить свою девятую симфонию

Разумеется, не все композиторы XIX века заканчивали свой жизненный и творческий путь после девятой симфонии. Немецкий скрипач и композитор Луи Шпор написал 10 симфоний и три симфонические увертюры, а Йозеф Иоахим Рафф создал 11 произведений в этом жанре.

Ещё одним человеком, над которым проклятие девятой симфонии оказалось не властно, был советский композитор Николай Мясковский. Выдающийся симфонист, уже в четвёртой и седьмой симфониях он обращался к мучительной и сложной теме смерти.

Девятая симфония стала для Мясковского не финальной, но переломной. В 1920-х годах после событий революции 1917 года решительно изменилось всё: и условия, в которых приходилось работать композиторам, и музыкальные приоритеты новой власти. Пытаясь найти опору в окружающем хаосе, Мясковский начал сочинять две симфонии одновременно: девятую и десятую. Работая то над одной, то над другой, он закончил их практически одновременно. Может быть, именно эта хитрость позволила ему прожить ещё четверть века после своей девятой, сочинив ещё 27 симфоний.

В XX веке миф стал выглядеть анахронизмом. Шостакович написал 15 симфоний, Дариюс Мийо — 13, Алан Хованесс — 67. Их карьеры убедительно доказали: проклятие девятой — не закономерность, а совпадение.

Тем не менее даже в советской музыке после войны мотив «роковой девятой» продолжал звучать тревожно. Девятая симфония Шостаковича (1945), задуманная как победная, оказалась иронично лёгкой — за что автор получил волну критики. Уже в 1948 году его, вместе с другими композиторами, обвинили в «формализме», их музыку запретили исполнять.

Десятую симфонию Шостакович написал только через восемь лет после девятой, а исполнили её только в 1953 году. С точки зрения мифологии Девятая и в его судьбе стала поворотной, ведь такое вымарывание из музыкального пространства, запрет работать, запрет на исполнение — для композитора в чём-то действительно сродни смерти.

Почему этот миф продолжает жить

Легенда о «проклятии девятой симфонии» оказалась удивительно живучей. И этому есть объяснение — реальное, а не мистическое.

Девятка — последнее однозначное число, и на подсознательном уровне оно воспринимается как предел, финальный рубеж, за которым следует нечто неизведанное. Для композиторов, особенно романтической эпохи, Девятая симфония Бетховена с её грандиозной «Одой к радости» стала непревзойдённой вершиной, творческим абсолютом. Сама мысль о том, чтобы создать что-то новое после этого, казалась просто невозможной. Таким образом, «Девятая» превратилась в мощный символ творческой исчерпанности, а совпадение со смертью гениев стало восприниматься как мистическая закономерность, а не случайность.

Исторический контекст также сыграл решающую роль. В XIX веке средняя продолжительность жизни была значительно ниже, а медицина ещё несовершенна. Многие композиторы умирали относительно молодыми от болезней, которые сегодня легко излечимы.

Бетховен умер в 56 лет, предположительно, от осложнений цирроза печени и свинцового отравления, Шуберт — в 31 год от брюшного тифа, Мендельсон — в 38 после инсульта, Шопен — в 39 от перикардита, вызванного туберкулёзом, который тогда считался приговором. Шуман скончался от пневмонии, после того, как бросился в ледяную реку. Причиной смерти Моцарта, по одной из версий, стала стрептококковая инфекция, которую современная медицина вылечила бы антибиотиками.

Вероятность того, что автор, создавший девять масштабных произведений для оркестра (на создание которых часто уходят годы), мог умереть, не успев начать десятую, была статистически высока сама по себе. И дело в социально-исторических условиях эпохи, а не в кознях потусторонних сил.

Наконец, почву для мифа идеально подготовила сама культурная атмосфера романтизма с её увлечением фатумом, трагическим предназначением гения и оккультными практиками, включая нумерологию. Романтики культивировали образ художника как страдальца, который стремится постичь тайны мироздания, но рок преследует его по пятам. Смерть после создания величайшего произведения идеально вписывалась в это представление о «последней жертве искусству».

Таким образом, «проклятие девятой симфонии» — не столько суеверие, сколько закономерный продукт своей эпохи. Красивая и одновременно трагическая легенда, которая окружала биографии композиторов аурой таинственности и высшего предназначения.

Как сегодня «проклятие девятой симфонии» вписано в культурный код

Казалось бы, целый ряд композиторов XX века — от Николая Мясковского с его 27 симфониями до Алана Хованесса, создавшего их более шестидесяти, — на своём примере убедительно доказали, что можно перешагнуть роковой рубеж и благополучно продолжить жизненный путь. Казалось бы, статистика должна была развеять миф как дым. Однако легенда о «проклятии девятой симфонии» продолжает будоражить воображение и в наше время. Она мгновенно вызывает в памяти трагические образы: величественного Бетховена, преодолевшего глухоту, но не судьбу, и измученного Малера, пытавшегося обмануть рок и проигравшего.

Сегодня, разумеется, никто всерьёз не верит, что существует некая магнетическая сила, физически уносящая композитора в мир иной сразу после финального аккорда Девятой симфонии. И всё же упрямая цепочка совпадений, выстроившаяся в XIX веке, наводит на мысль, что классическая музыка такого масштаба — это не просто последовательность звуков, а акт высшего духовного напряжения, который требует от творца полной самоотдачи. Возможно, сама работа над симфоническим циклом такой сложности, психологическое бремя наследия Бетховена и экзистенциальная глубина тем, которые композитор затрагивает, приближаясь к своей «Девятой», находится на границе человеческих возможностей.

Порой кажется, что проклятие напоминает о себе именно тем, кто в него верит, — как в случае с Альфредом Шнитке. Написав восемь симфоний, он долго не решался приступать к девятой, начал работу над ней в 1990-х, уже после нескольких инсультов, и в итоге так и не завершил.

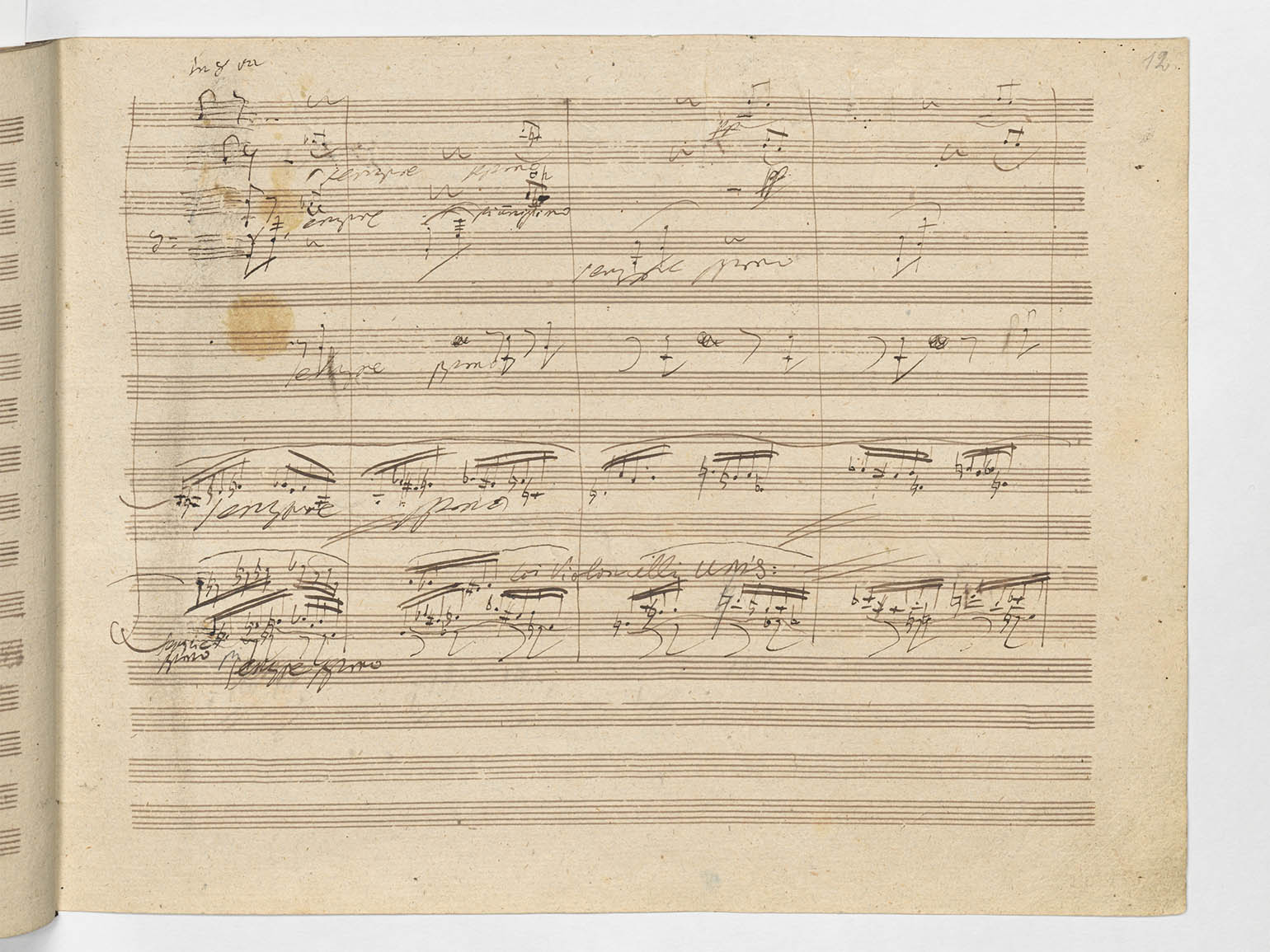

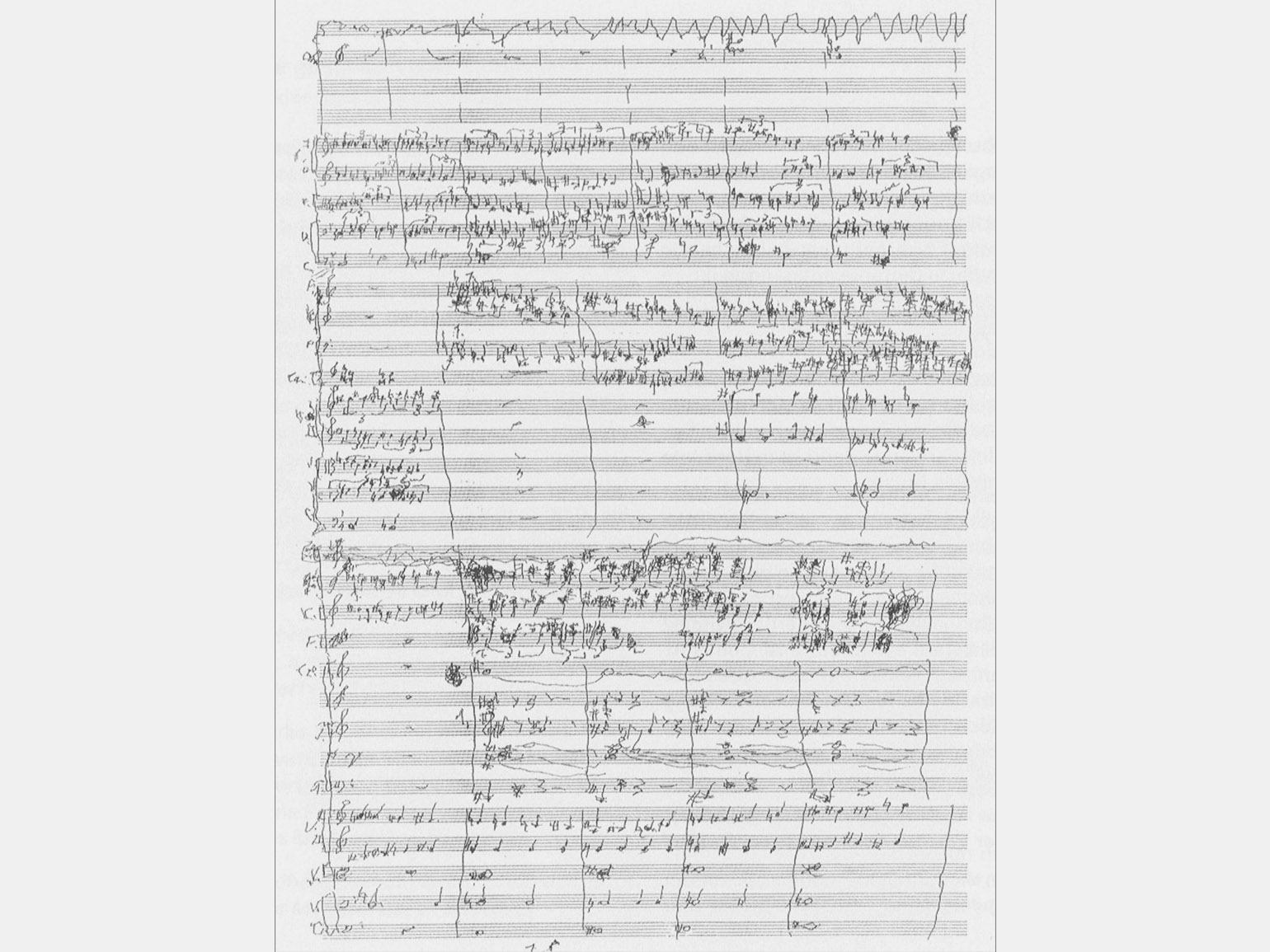

Крайне неразборчивую рукопись тяжело больного композитора реконструировал, опираясь на глубокое понимание его музыкального языка, близкий друг Шнитке Геннадий Рождественский. Он творчески дополнил и оркестровал фрагменты, оставшиеся в виде черновых набросков.

Изображение: А. Шнитке / William C. White

Он же дирижировал премьерой в 1998 году, но композитор, услышав результат, запретил дальнейшие исполнения. После смерти Шнитке его вдова передала рукопись Николаю Корндорфу — ещё одному близкому другу семьи. Тот тоже не успел закончить работу: в 2001 году умер от опухоли мозга.

Возникает ощущение, что современное звучание этого мифа — не история о мистике, а глубокая метафора уникальности человеческого гения. «Проклятие девятой симфонии» говорит нам о том, что великое искусство рождается на самой грани возможного, требуя от создателя не просто таланта, но огромной, подчас непосильной душевной работы. Девятая симфония в этом свете — не магический рубеж, а символический пик творческого пути, после которого остаётся либо молчание, либо титаническое усилие по преодолению самого себя. Это легенда не о смерти, а о той высочайшей планке, которую задал Бетховен и которую каждый последующий творец волен выбирать себе как вызов или как приговор.