Передозировка данными — новая норма. Что с ней делать людям и брендам?

Мы тратим часы на скроллинг, но не можем вспомнить, что посмотрели пять минут назад.

Мы живём в мире, где информации слишком много. Ленты новостей и соцсетей бесконечно обновляются, а уведомления появляются чаще, чем мы успеваем на них реагировать.

Поток информации настолько плотный, что внимание рассеивается, решения даются с трудом, а усталость и тревожность становятся нормой. Это состояние называют информационным перенасыщением — и оно влияет не только на наше здоровье и повседневные привычки, но и на то, как бренды выстраивают коммуникацию.

В этой статье редакции «Маркетинг» Skillbox Media мы разберём:

- что такое информационное перенасыщение;

- почему это проблема, с которой нужно бороться;

- что делать пользователям, чтобы перенасыщение не влияло на жизнь;

- что делать брендам и компаниям, чтобы выделиться;

- что делать тем, кто только запускает соцсети.

Что такое информационное перенасыщение

Информационное перенасыщение — состояние, когда объём поступающей к человеку информации настолько велик, что он перестаёт справляться с её обработкой и фильтрацией.

Перенасыщение знакомо многим, особенно тем, кто работает в диджитале: телефон бесконечно вибрирует, в мессенджере сотни сообщений, соцсети и новостные источники без конца подкидывают события, тренды, челленджи.

По данным исследователей из США, ещё в 2008 году американец получал в среднем около 34 ГБ информации в день изо всех каналов: телевидения, интернета, радио. Сейчас этот поток стал ещё мощнее. В научном обзоре исследований об информационной перегрузке Dealing with Information Overload 2023 года исследователи из Германии пришли к выводу, что цифровизация усилила нагрузку настолько, что многим стало трудно принимать решения и удерживать внимание.

Это проблема не только США и Германии, информационное перенасыщение есть и в России. Российский интернет-пользователь проводит онлайн почти столько же времени, сколько спит. По данным Mediascope, среднее ежедневное время в Сети достигло пяти часов: больше всего люди смотрят видео (20% времени), сидят в соцсетях (16%) и мессенджерах (16%).

И хотя трафик растёт, в 2025 году зафиксировано небольшое снижение времени в Сети — на 3% в сравнении с данными прошлого года. Люди начинают понимать, что бесконечные ленты и уведомления утомляют, и ищут способы дозировать информацию.

Из-за всего этого меняется и маркетинг. В эпоху информационного перенасыщения он перестаёт быть борьбой за внимание и становится архитектурой доверия для алгоритмов, считает PR-директор «СберМобайла» Павел Никифоров. Бренды больше не конкурируют за клики и просмотры, а стремятся встроиться в сценарии работы ИИ-ассистентов, голосовых помощников и агрегаторов.

«Пользователь смещается к цифровому аскетизму: ему не нужны десятки предложений, он хочет lifetime peace — спокойной жизни, где бренды предугадывают потребности и решают задачи без лишнего шума.

Ошибка компаний — продолжать обращаться напрямую к человеку, когда ключевым посредником уже стал алгоритм. Будущее — за „невидимыми брендами“, которые незаметно становятся частью доверенных фильтров, инвестируют в тихую экспертность и измеряют успех не охватом, а количеством „спокойных дней“, которые подарили клиенту. Громкость уходит, ценится бесшовная интеграция в систему решений, где бренды говорят не людям, а машинам, которые выбирают за людей».

Павел Никифоров,

PR-директор «СберМобайла»

Почему информационное перенасыщение — это проблема

Информационная перегрузка всегда сопровождается эмоциональными последствиями, говорит клинический психолог Любовь Лукьянова. Когда мозг вынужден постоянно переключаться между противоречивыми источниками, нарастает внутреннее напряжение.

Сначала это может проявляться как усталость или раздражительность, но со временем перерастает в тревожность и даже выгорание. При этом человек может замечать, что ему труднее спать, он чаще испытывает тревогу и не может расслабиться, — это классические признаки того, что информационный поток стал токсичным.

Любовь Лукьянова перечислила основные — самые распространённые — последствия информационного перенасыщения.

Внимание ухудшается. Человеку сложнее концентрироваться, появляется brain fog — ощущение тумана в голове. Растёт количество ошибок, снижается продуктивность, потому что мозг перестаёт нормально фильтровать и обрабатывать входящие стимулы. Исследование Стэнфордского университета показало, что люди, которые часто жонглируют задачами и медиаканалами, хуже запоминают информацию.

Становится сложнее учиться. Исследователи отмечают, что активное использование интернета снижает способность к глубокой обработке информации и ухудшает память.

Растёт тревожность и напряжение. Чем больше противоречивой информации, тем выше уровень стресса. Усиление информационного стресса ведёт к ухудшению психологической адаптированности, распространению тревожных состояний среди населения. Рост тревожности в принципе называют одним из ключевых последствий цифровизации.

Растёт FOMO. Исследование факторов FOMO среди студентов и молодых людей показывает, что оно усиливается из-за интенсивного использования соцсетей и сравнения себя с другими.

Потребление информации становится зависимостью. Может возникнуть парадокс, при котором у человека снижается интерес к любой информации из-за перегруженности. Например, ему уже неинтересно, как дела у его друзей или семьи, но при этом ему очень сложно оторваться от потока информации. Он продолжает скроллить ленту и намеренно не отключает уведомления.

Что делать пользователям, чтобы избавиться от информационного перенасыщения

Первый шаг — понять, какая именно информация вас истощает и какие привычки усиливают перегрузку, говорит клинический психолог Любовь Лукьянова. Может быть, это бесконечный скроллинг ленты, привычка проверять телефон перед сном или постоянное согласие на уведомления. Без этого анализа любые быстрые меры вроде диджитал-детокса будут работать только краткосрочно.

Очевидный триггер перегрузки — объём информации. Значит, стратегии самопомощи должны касаться снижения потока и организации отдыха. Вот техники, которые можно использовать для самопомощи.

Ограничить источники. Когда поток информации слишком велик, мозг тратит силы не на усвоение, а на фильтрацию.

Начать можно с аудита: определить, какие платформы или каналы приносят пользу, а какие просто отнимают время и энергию. Всё, что не приносит пользы, лучше убрать: отписаться от рассылок, удалить лишние чаты и приложения, закрыть вкладки. Это уменьшает фоновый шум и снижает уровень тревожности.

Затем можно сделать менее удобным доступ к источникам, которые вы всё же решили оставить. Например, удалить иконки приложений с главного экрана или удалить сами приложения и при необходимости пользоваться ими в браузере. Чем больше дополнительных действий, тем сложнее будет подступиться к контенту и тем меньше будет желание его постоянно потреблять.

Ограничить уведомления. Каждое напоминание, сообщение и призыв купить или что-то сделать прерывают мысль и нарушают концентрацию. Даже несколько часов без них могут дать заметный отдых нервной системе.

Попробуйте полностью отключить пуш-уведомления или оставить только действительно важные: рабочую почту, звонки от близких. Всё остальное можно проверять в другое время — например, выделив на это 10–15 минут вечером.

Часто маркетинговые уведомления могут усиливать FOMO, особенно если речь идёт о скидках или других ограниченных предложениях. Поэтому, ограничив уведомления, вы сможете также бороться и с FOMO.

Брать «зелёные» паузы. Исследования показывают, что даже короткий контакт с природой восстанавливает внимание и снижает напряжение. 30–40 секунд взгляда на лес, небо или дерево за окном помогают мозгу отдохнуть. Если рядом с вами нет леса, достаточно просто погулять по улице или парку.

Пользоваться техниками осознанности. Их много, и каждая работает по-разному — важно подобрать ту, что подходит именно вам. Для примера разберём четыре техники, которые легко встроить в повседневную рутину.

- Упражнение «5 органов чувств»: замечать звуки, запахи, тактильные ощущения, образы вокруг.

- Техника «5–4–3–2–1»: назвать пять предметов, которые вы видите, четыре звука, три тактильных ощущения, два запаха и один вкус.

- Практика «короткого сканирования тела» — нужно пройтись вниманием по ощущениям от макушки до стоп, чтобы переключить мозг с потока информации на телесные сигналы.

- Совсем простая техника — постоять под душем или завернуться в плед и сосредоточиться на тепле и тишине.

Заниматься физической активностью. Даже короткая тренировка снимает напряжение и восстанавливает концентрацию. Дело в том, что движение помогает переключить мозг с постоянного анализа информации на работу тела. Когда мы двигаемся, организм вырабатывает эндорфины и дофамин — нейромедиаторы, которые снижают уровень стресса и улучшают настроение.

Не обязательно идти в спортзал: достаточно 10–15 минут активной прогулки, короткой пробежки или серии простых упражнений дома. Даже такие лёгкие практики помогают восстановить когнитивные ресурсы: улучшается внимание, быстрее возвращается энергия, уменьшается усталость.

Попробовать концепцию цифрового минимализма. В долгосрочной перспективе лучше не бороться с потоком хаотично, а выстроить систему. Важно признать, что человеческий мозг неспособен обработать всю информацию мира.

Можно потреблять меньше, но осмысленнее — например, поставить лимиты на объём потребляемой информации и перестать читать новости в социальных сетях, а вместо этого узнавать о них в авторитетных медиа. Такой подход помогает вернуть контроль над вниманием и перестать тратить силы на информационный шум.

Главное — не пытаться резко отказаться от всего и сразу. Начните с маленьких шагов: отключите уведомления, устройте прогулку по парку после работы, попробуйте выполнить техники дыхания. Так вы постепенно создадите пространство для восстановления и со временем сформируете привычку к более осознанному потреблению информации.

Что делать брендам и компаниям

Когда аудитория перегружена информацией, брендам важно искать способы выделиться. Эксперты в мире контента рассказали, какие подходы они считают самыми эффективными.

Делать упор не на количество контента, а на качество. Главная ошибка брендов в том, что они считают: чтобы стать заметнее, нужно публиковать как можно больше контента, убеждена старший редактор соцсетей в «100Б» и автор телеграм-канала «МеМеSемщик» Александра Черезова.

На практике такой подход приводит к обратному эффекту: у команды или одного специалиста не хватает ресурсов поддерживать качество, посты и видео превращаются в пустышки, которые не несут смысловой нагрузки. В результате падают охват и вовлечённость, аудитория устаёт от потока однотипных публикаций, и бренд теряет внимание пользователей.

Использовать сторителлинг в каждом посте. Даже короткая публикация действует лучше, если за ней стоит история, говорит контент-продюсер и автор телеграм-канала «Вебер в деле» Виталий Вебер.

Сторителлинг помогает показать, зачем вообще существует этот пост и какую проблему аудитории он решает. Каждый текст или видео должны отвечать на простые вопросы: для кого мы это делаем, зачем и на какой запрос подписчика отвечаем. Так контент перестаёт быть формальной новостью от бренда и превращается в историю, в которой человек находит что-то ценное для себя.

Сделать ставку на видеоконтент (но не списывать со счетов статику). Видео удерживает внимание лучше всего, уверен Виталий Вебер. Но это не значит, что статичные посты мертвы.

Если они затрагивают проблему, которая реально волнует подписчиков, и в них есть понятный сторителлинг или визуально привлекательный дизайн, то они работают ничуть не хуже. Главное — не гнаться за форматом ради формата, а выбирать тот, что помогает донести мысль до аудитории.

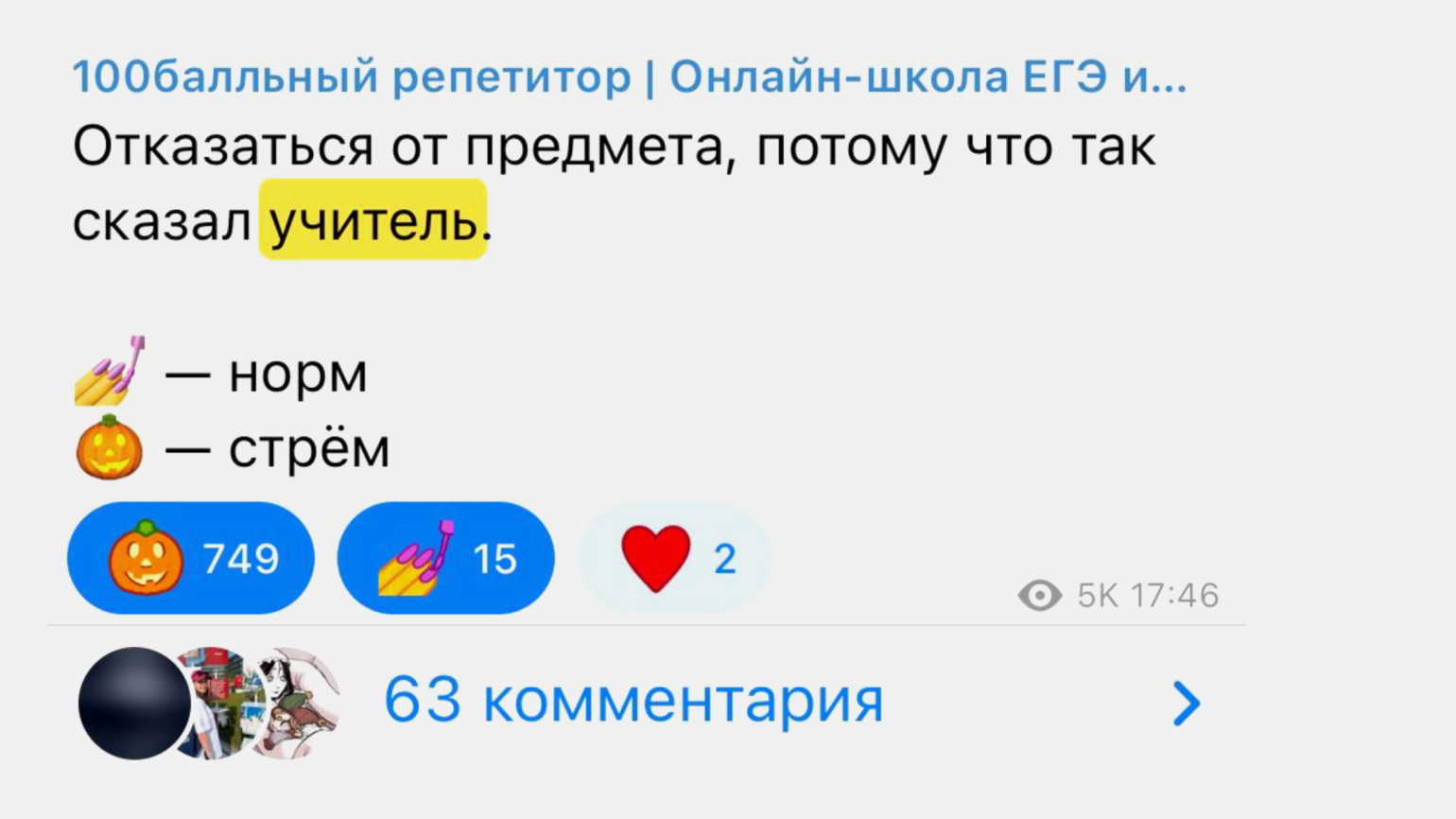

Добавлять больше интерактивных элементов в контент. С помощью интерактива бренд не просто транслирует информацию, а вовлекает аудиторию в действие. Такой контент воспринимается лучше, потому что людям хочется участвовать, а не только пассивно читать или смотреть. Вот какие форматы предлагает использовать Александра Черезова:

- Голосование. Простые опросы «норм или стрём», «какой вариант лучше» помогают аудитории почувствовать, что её мнение важно. Даже банальное «выберите смайлик» заставляет человека кликнуть и тем самым увеличить вовлечённость.

- Тесты и квизы. Можно предложить пройти мини-тест, а затем дать шуточный или полезный результат. Это вызывает азарт и желание делиться.

- Игровые форматы. Задания «угадай слово по эмодзи» или «собери фразу» превращают контент в игру. На таких постах обычно задерживаются дольше.

- Интерактивные комментарии. Вопросы к аудитории («какой вариант ближе вам?», «поделитесь своим опытом») стимулируют живое общение.

Соцсети с алгоритмической лентой замечают, когда люди активно взаимодействуют с постом — лайкают, голосуют, пишут комментарии, кликают в опросах. Это подаёт сигнал, что контент интересен, и платформа продвигает его дальше. Для бренда же это возможность не только увеличить охват, но и лучше понять свою аудиторию, увидеть её реакцию и настроения в реальном времени, уверена Александра.

Скриншот: телеграм-канал 100балльный репетитор / Skillbox Media

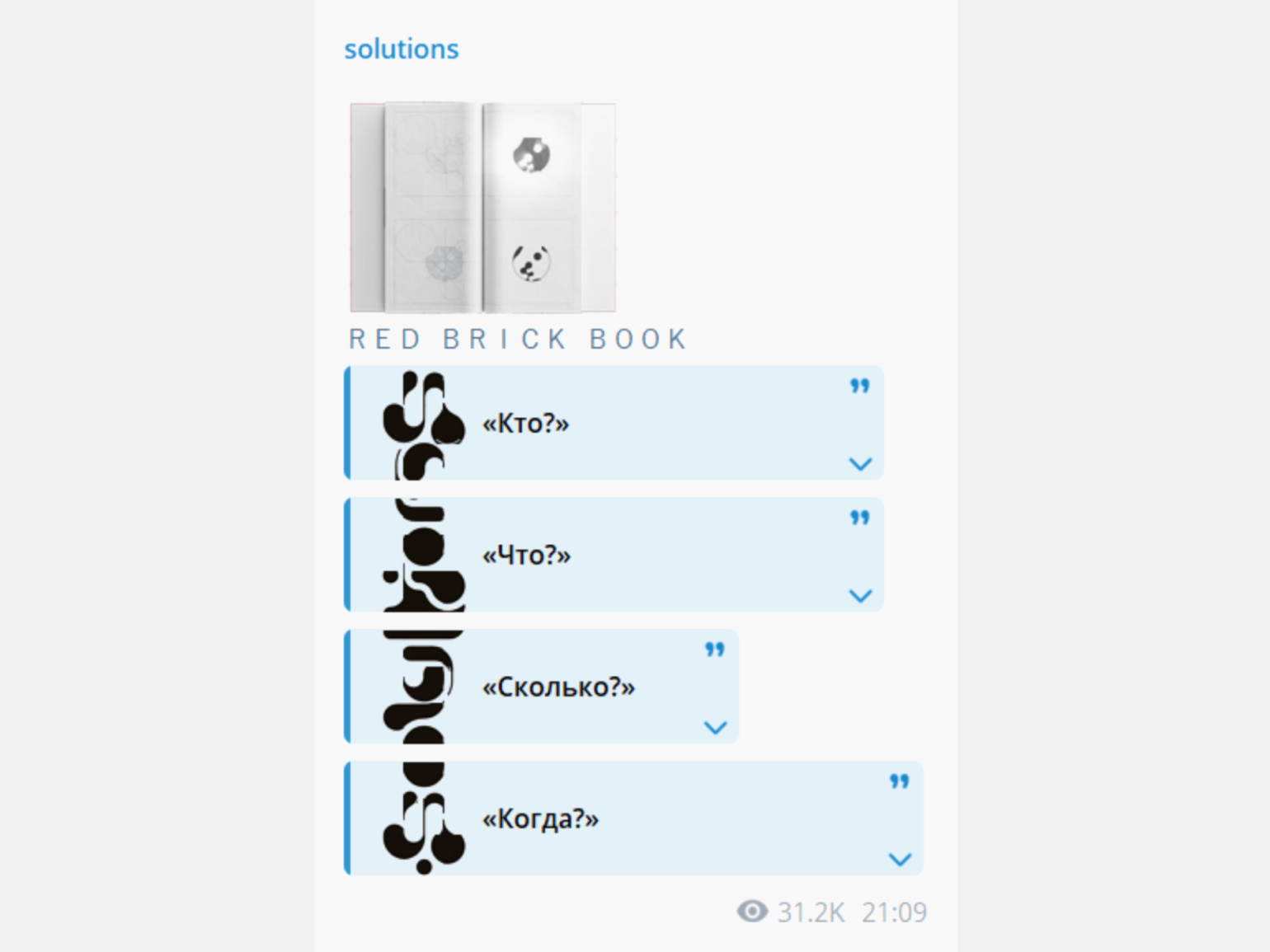

Ломать стандартные шаблоны потребления контента. SMM-маркетолог медиа «Справочная» «Точка Банка» и автор телеграм-канала «душный смм» Макс Лызлов рассказал, что недавно в «Инстаграме»* креаторы начали осваивать формат «узких роликов». Разрешение в них составляет всего 5120 × 1080 вместо привычного 1920 × 1080: такой формат выбивается из ленты и сразу привлекает внимание.

А в Telegram набирает популярность использование вставок изображений посреди текста с помощью кастомных эмодзи-паков.

Скриншот: телеграм-канал solutions / Skillbox Media

«Мы в SMM „Справочной“ начинаем активнее использовать мультиформатность: чередовать посты с заглушками и текстовые публикации, немного меняя TOV и тональность на более дерзкие, экспериментируем с аудиоформатами», — делится опытом Макс Лызлов.

Попробовать сократить количество постов или устраивать дни тишины без контента. Баланс здесь особенно важен: слишком частые публикации утомляют и приводят к замьючиванию, слишком редкие — делают бренд невидимым. Оптимальная стратегия зависит от формата бизнеса: локальным брендам достаточно 3–4 постов в неделю, онлайн-проектам нужен почти ежедневный выход в эфир, но с 1–2 днями тишины в месяц, считает Александра Черезова.

Виталий Вебер дополняет, что количество постов также зависит от площадки:

- на алгоритмических («Инстаграм»*, TikTok) можно публиковать чаще — алгоритм сам подберёт аудиторию и покажет контент тем, кому он будет интересен;

- на неалгоритмических (Telegram) лучше придерживаться спокойного постинга, где у каждого поста есть понятная ценность для подписчика.

Макс Лызлов добавляет, что не всегда сокращение постов приносит пользу. У аудитории может быть сформирован паттерн ожидания большого количества публикаций, и резкое урезание объёма контента станет для неё триггером. Поэтому любые гипотезы лучше тестировать постепенно. Конечно, не стоит обыгрывать каждый инфоповод, но есть периоды, например «чёрная пятница», когда молчание может оказаться очень дорогим.

Как выстраивать маркетинговую стратегию маленьким брендам, которые только начинают развивать соцсети

Малому бизнесу важно идти не по пути «больше и громче», а по пути точности и честности. Контент должен быть не массовым, а выверенным. Как этого добиться — рассказали специалисты.

Делать ставку на качество, а не на количество — как и всем остальным. Контент-продюсер Виталий Вебер советует концентрироваться на каждой единице контента: лучше меньше постов, но с чёткой идеей и хорошим исполнением.

Например, булочной достаточно 5–6 базовых публикаций: показать атмосферу, ассортимент, меню, график работы. Эту информацию можно закрепить, а затем переиспользовать. Дальше можно точечно экспериментировать с видео, если есть время и ресурсы.

Расти поступательно. СММ-маркетолог Макс Лызлов подчёркивает: не нужно пытаться охватить всю страну. Гораздо эффективнее шаг за шагом расширять территорию присутствия.

Например, московская кофейня «Чапа» начиналась всего с одного окна выдачи кофе и выпечки, но именно эта скромность и ностальгический вайб сделали бренд популярным.

Найти свою эстетику и архетип бренда. Старший редактор соцсетей Александр Черезова отмечает, что копировать большие компании или тренды бессмысленно: сила малого бизнеса в его уникальности.

У бренда всегда есть вайб или архетип: герой, мудрец, бунтарь, творец и так далее. Свечи с бантиками и нежной эстетикой найдут одну аудиторию, а красные свечи в форме тел — совсем другую. Задача малого бренда — транслировать философию с помощью визуала, айдентики и контента.

Больше полезных материалов редакции «Маркетинг» Skillbox Media о продвижении в современных реалиях

- Как брендам сегодня коммуницировать с аудиторией

- Честный разговор о доверии к контенту: почему оно стало редкостью и что с этим делать

- Как брендам получать положительные отзывы: советы гендира Sidorin Lab

- Не кринж, а «вау»: как бренду создавать ИИ-рекламу, которая работает, а не раздражает

- Чума цифровой эпохи: как недоброжелатели могут использовать дипфейки против бренда

Интернет-маркетинг на практике

Вы изучите SMM, копирайтинг, таргетинг и продвижение в интернете. На примере кафе с доставкой еды вы разберёте, как продвигать бизнес в интернете, и соберёте сильное портфолио.

Пройти бесплатно