Цифры: как за 20 лет изменилось количество учащихся и что у россиян с цифровыми навыками

Последствия демографической ямы и образовательных реформ, а также разница поколений видны как на ладони.

Вышел новый выпуск информационного бюллетеня Мониторинга образования НИУ ВШЭ, он посвящён тому, как изменились за 20 лет (с 2001 по 2021 год) образовательные стратегии обучающихся на разных ступенях формального образования в России.

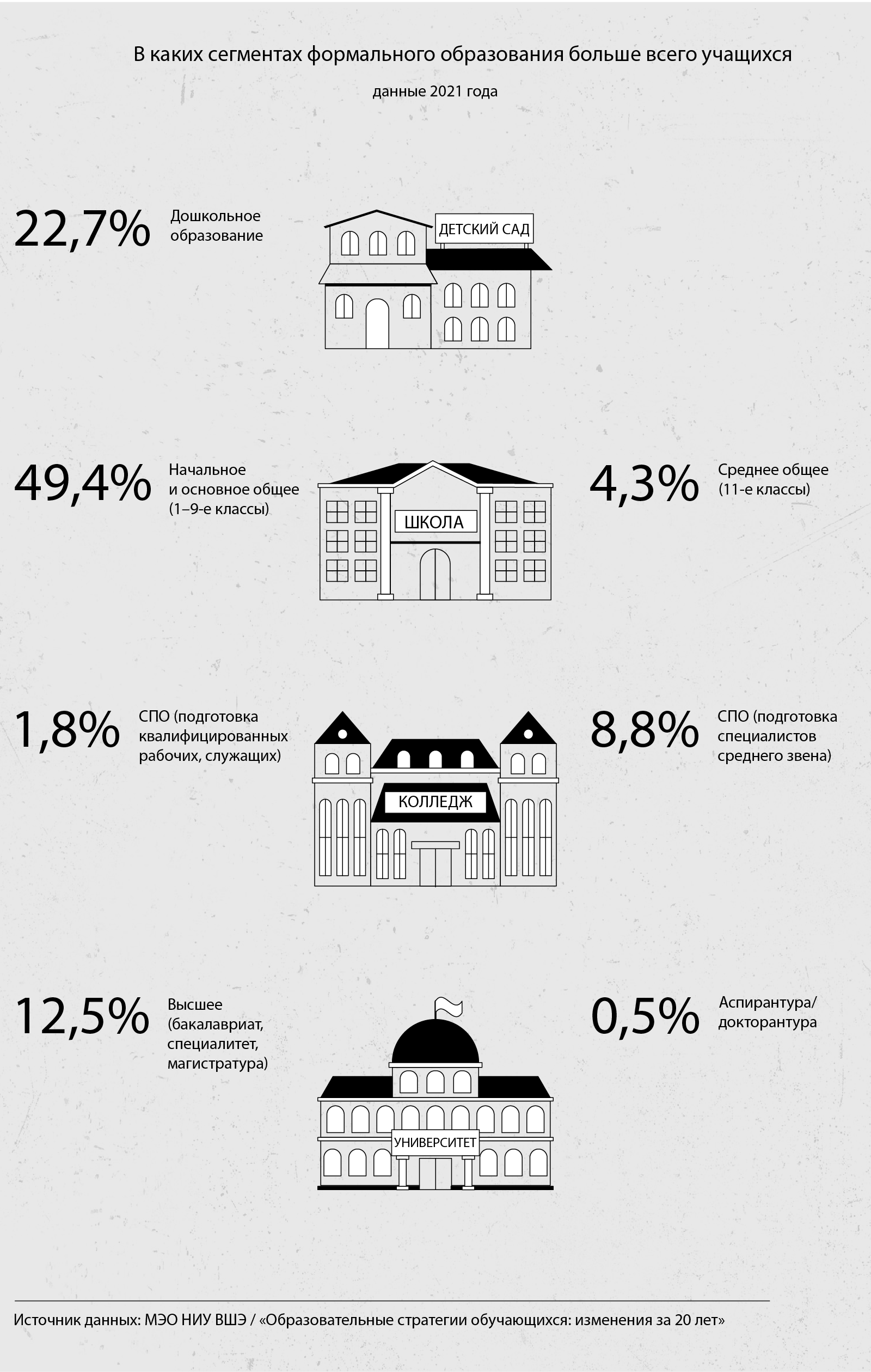

На первой картинке показано, какие ступени образования самые многочисленные по количеству обучающихся. Конечно, это основная школа с 1-го по 9-й класс — просто потому, что эта ступень образования обязательна для всех, а всё остальное образование опционально. Но именно то, что опционально, представляет наибольший интерес: мы видим, что в колледжах и учреждениях среднего профобразования (СПО) на программах подготовки специалистов среднего звена учится в два раза больше ребят, чем в 10–11-х классах школы. А самый непопулярный вид образования — программы СПО по подготовке квалифицированных рабочих и служащих. Там учится в два раза меньше ребят, чем в старших классах школы, и почти в пять раз меньше, чем в том же СПО, но на специалистов среднего звена.

В том же информационном бюллетене Мониторинга образования НИУ ВШЭ показано, как за 20 лет изменились цифры приёма и выпуска на разных ступенях образования. За 100% взяты показатели 2001 года, а дальше показано, как они менялись от года к году, вплоть до 2021-го.

Произошедшие изменения объясняются тремя группами причин:

- демографическими (из-за низкой рождаемости в 1990-х и начале 2000-х учащихся на всех ступенях становилось меньше, но потом рождаемость стала расти, поэтому приём в первые классы вырос);

- реформаторскими (кое-что менялось в самой структуре образования);

- сменой образовательных предпочтений молодёжи.

Реформаторские причины проявились в том, что выпуск на ступенях высшего образования стал больше, хотя приём снизился. Это объясняется, во-первых, введением за прошедшие годы Болонской системы, из-за чего выпуск стал неравномерным — кто-то учится четыре года в бакалавриате, кто-то пять в специалитете, кроме того, появилась двухлетняя магистратура. Во-вторых, меньше стали поступать на заочное обучение — с 2006 года шла кампания по повышению качества высшего образования, она привела к реструктуризации вузов и сокращению филиалов с «заочкой». А вот востребованность очного обучения в вузах, как объясняют авторы бюллетеня, не изменилась.

Спад приёма в аспирантуру имеет не демографические причины, он стал следствием неудачной реформы, которую недавно всё же попытались исправить.

Что касается изменения образовательных предпочтений, то они ярко проявились на уровне старшей школы и среднего профобразования — СПО. В СПО есть два типа программ: обучения специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Так вот, у первых выросла популярность. То, что поступают на них всё равно меньше, чем в 2001-м, — это следствие демографических проблем, достаточно сравнить эти цифры с показателями приёма и выпуска в 10–11-х классах, чтобы понять, как заметно поднялось СПО. А вот популярность программ подготовки квалифицированных рабочих, наоборот, сильно упала. Мало кто идёт на них учиться.

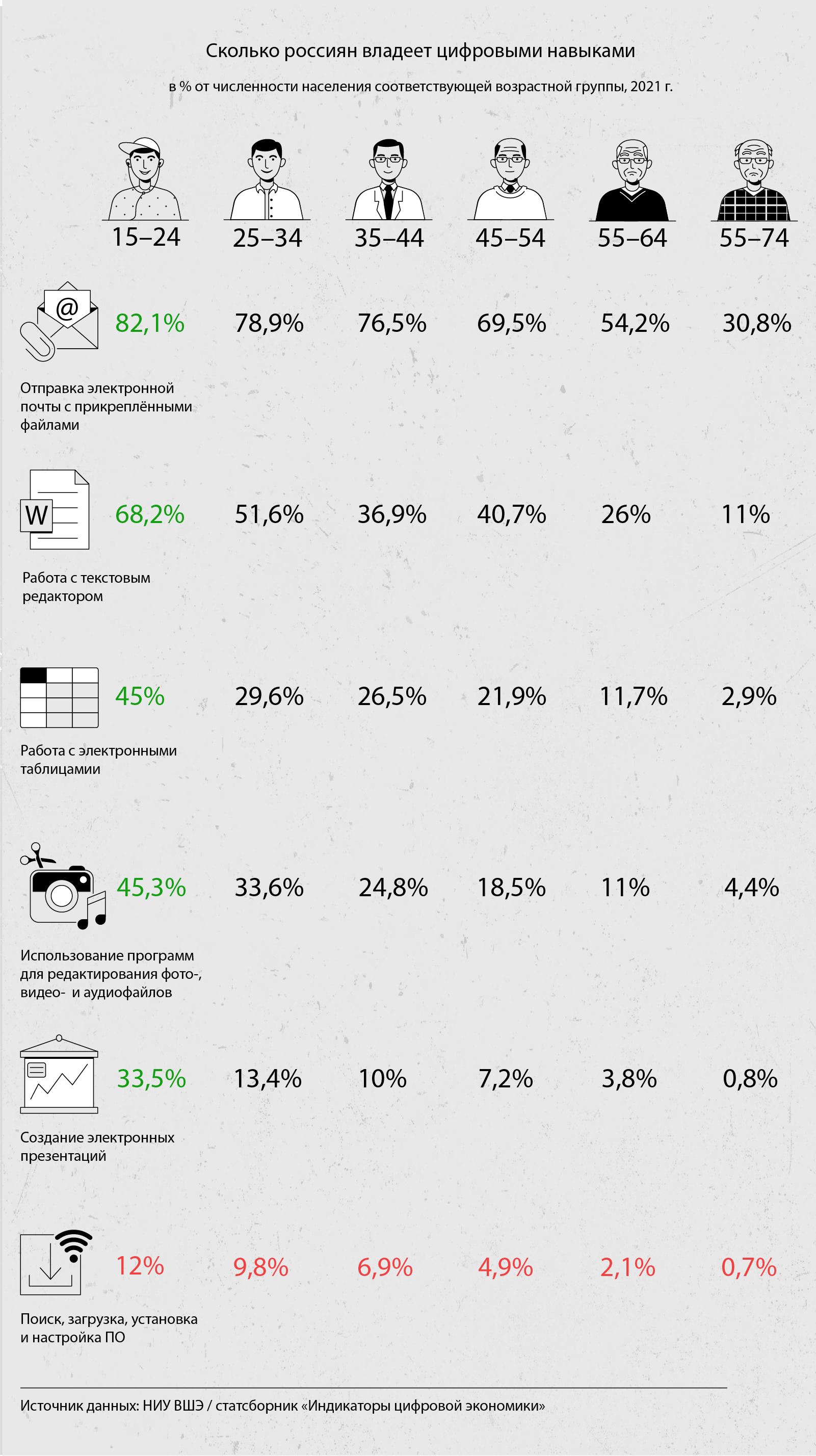

Вышел статистический сборник Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ «Индикаторы цифровой экономики: 2022». Он составлен по данным Минцифры и Росстата. В сборнике множество данных о деятельности по созданию, распространению и использованию цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг. Один из представленных там показателей — насколько россияне владеют цифровыми навыками.

На инфографике видно, как сильно это зависит от поколения (здесь не представлена группа старше 75 лет, но в ней владеющих даже базовыми цифровыми навыками, конечно, ещё меньше, чем в других). Миллениалы и тем более зумеры намного более продвинуты в цифровых навыках, чем их родители, не говоря уже о бабушках и дедушках, среди которых большинство не умеет даже элементарных вещей.

Неудивительно, что против цифровизации образования (как, впрочем, других сфер) чаще всего выступают представители старших поколений — для них это чужая и непонятная среда, тогда как для молодых — естественная. Но и самым юным ещё есть чему поучиться — даже среди них навык поиска и самостоятельной установки, настройки нужного ПО развит у очень немногих. То есть даже зумеры — не более чем потребители цифровой среды, а вот настроить её самостоятельно под себя они не умеют.