Как финансовый директор стала наставником, а затем — методологом: путь Ларисы

Лариса была экспертом в финансах, но ей не хватало творчества. Освоив методологию образования, она реформировала корпоративное обучение в своей компании.

Лариса Васильева

Россия, Москва

Пройденные курсы

Достижения

Прокачалась в методологии, переработала корпоративное обучение в своей компании и заняла первое место на конкурсе образовательных программ.

Лариса рассказала:

- как техническое мышление финансиста пригодилось ей в методологии;

- в чём отличие корпоративного обучения от обычного с точки зрения методиста;

- для чего методисту можно использовать нейросети, а для чего — не стоит;

- зачем методисту любить свою целевую аудиторию.

«Администрировать обучение — одно, создать качественный курс — другое»: зачем ментор финансовых директоров освоила методологию

— Как вы пришли от финансов к методологии образовательных программ?

— Мне нравится созидать. А на прошлой работе, особенно когда внедрили систему управленческого учёта, не хватало пространства для творчества. Я просто использовала систему, планировала и анализировала результаты — каждый месяц одно и то же. В какой-то момент мне захотелось чего-то нового.

Плюс за годы работы я накопила опыт, который хотела и могла передать. Я уже была своего рода наставником для новеньких финансовых директоров и задумалась: «А почему бы не попробовать глубже погрузиться в образование и не начать создавать полноценные образовательные программы для компании?»

— С какими ожиданиями вы шли на обучение? Хотели сменить профессию или просто прокачать скиллы?

— Скорее второе. Я ушла с должности финансового директора и перешла в отдел обучения, где начала заниматься администрированием образовательных программ. Уже через два месяца я поняла: администрировать — это одно, а создавать по-настоящему качественный образовательный продукт — совсем другое. Я решила пойти на курс, чтобы узнать, как это делать, хотя, по сути, разработка методологии не входила в мои рабочие обязанности.

Окончив обучение, я пришла к руководству, полная энтузиазма и новых знаний, и сказала: «Давайте переделывать всё!»

Так я перешла от администрирования образовательных программ к разработке их методологии.

— Вы опытный специалист в своей сфере и уже попробовали себя в роли ментора. Что нового вам удалось узнать, несмотря на внушительный багаж знаний?

— Новым точно стал подход. Я привыкла работать с цифрами, таблицами и фактами — такой у меня склад ума. А тут пришлось перестраиваться на более гуманитарное мышление: не только знать, как работает система, но и понимать, для кого она создаётся и какие задачи должна решать.

Ещё одно открытие — это проблема с мотивацией в обучении. Я всегда любила учиться, и мне казалось, что остальные — тоже.

Оказалось, что людей нужно правильно и своевременно мотивировать, чтобы они не забросили учёбу.

— Бывали ли моменты, когда именно технический склад ума помогал вам осваивать новую профессию?

— Конечно, помогла моя любовь к структурированию. В составлении образовательной программы очень важны причинно-следственные связи, последовательность, логика. Особенно мне нравились учебные задания, которые требовали упаковки материала в компактные и понятные форматы «без воды».

Я это обожаю: если знать, как правильно сокращать, можно существенно сузить объём информации без ущерба содержанию.

— Мы затронули тему мотивации и то, что у многих она скачет. Были ли проблемы с мотивацией во время обучения у вас?

— Нет, я по своей натуре люблю всё новое, поэтому мне было очень интересно смотреть лекции, выполнять задания и получать обратную связь. Разве что не всегда хватало сил на обучение, особенно когда на работе завал. Но тем не менее, когда у меня выдавалась свободная минутка, я сразу же садилась за курс.

«В корпоративном обучении всё предельно чётко»: как разработать эффективное обучение для сотрудников

— Как вам дался итоговый проект с учетом занятости на работе?

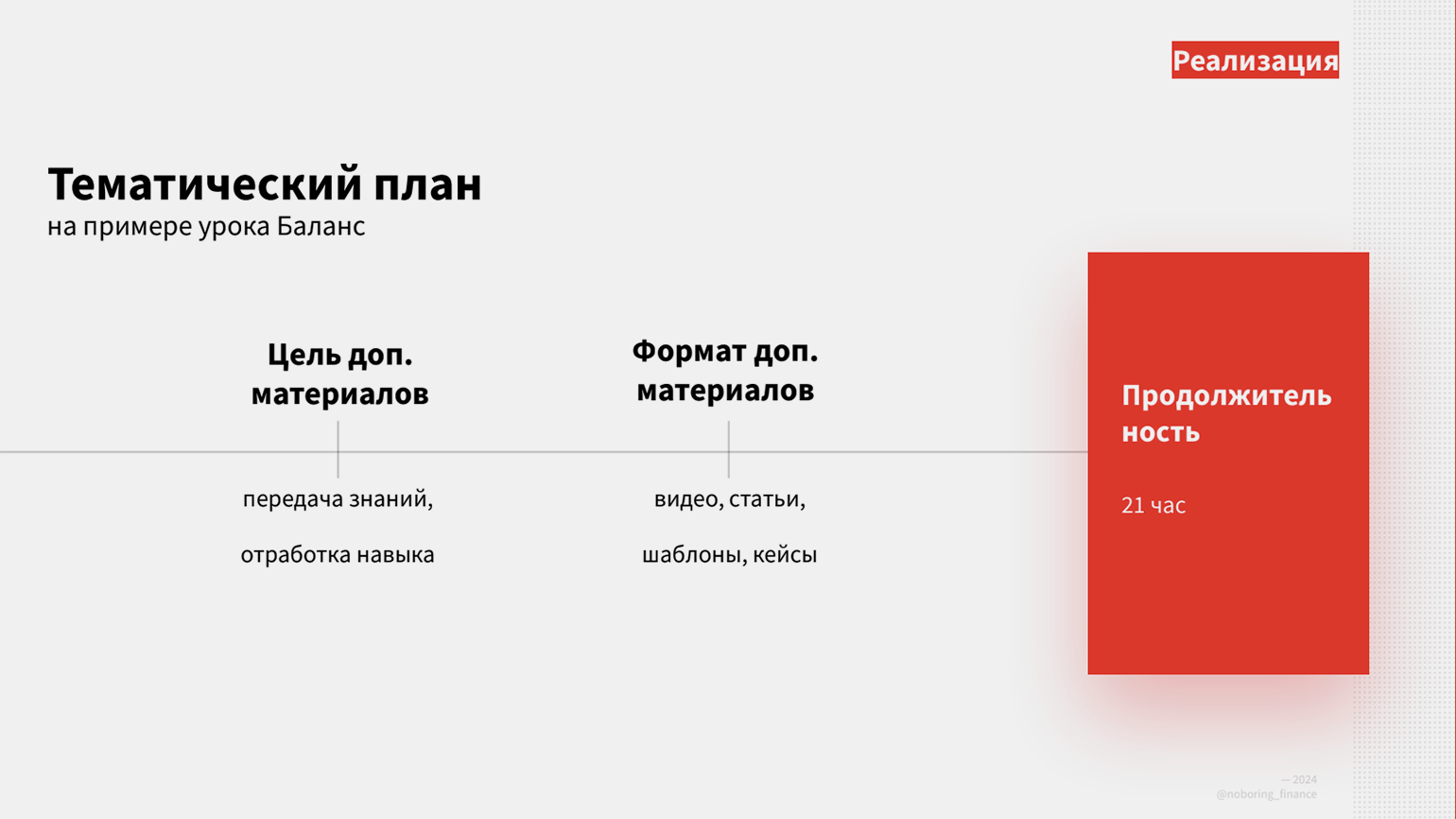

— Было непросто: я принялась за него только через полгода после того, как закончила обучение. Но я облегчила себе задачу — взяла в качестве учебного кейса кусочек реальной программы по обучению специалистов, которую разрабатывала в своей компании.

— Что это за программа?

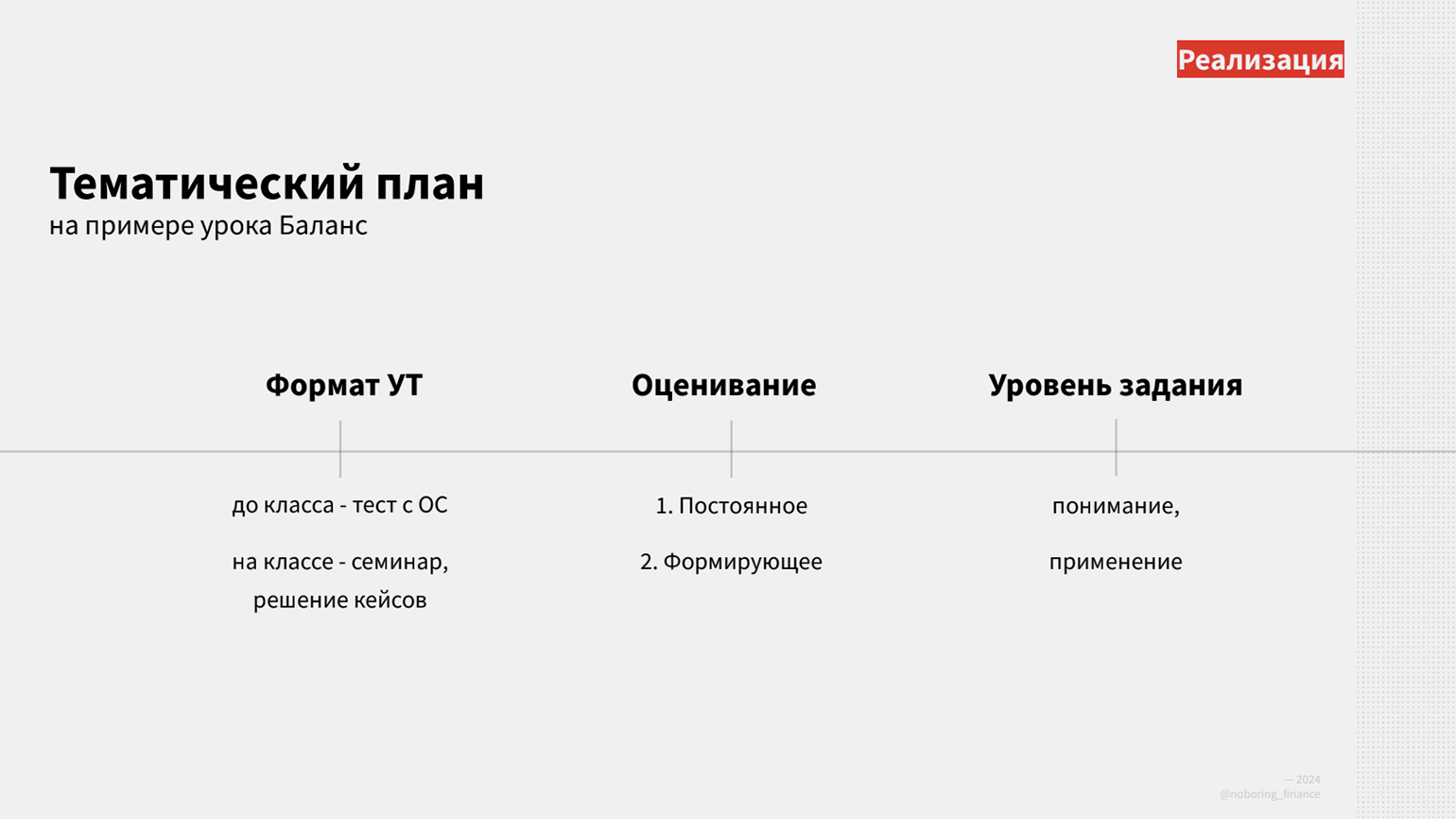

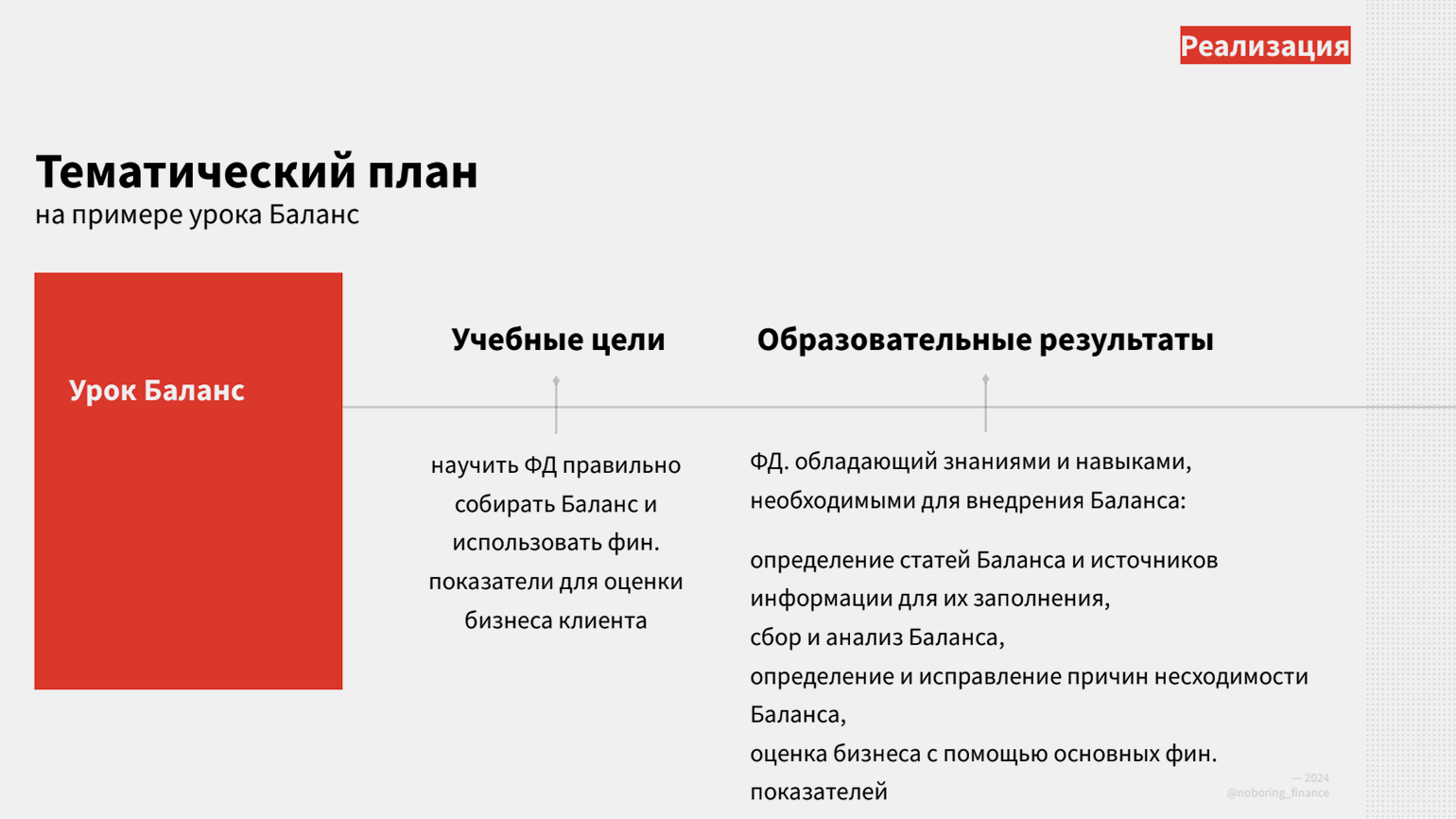

— Она существует в компании довольно давно — я сама по ней училась, когда была начинающим финансовым директором. После курса я поняла, что программу нужно доработать: её разрабатывали не специалисты-методологи, которые разбираются в обучении, а финансовые директора — своими силами. Я предложила руководству улучшения и, получив добро, принялась за переделку программы, консультируясь с преподавателями и сама периодически выступая в роли эксперта.

Процесс занял полтора года, несмотря на то, что мы не полностью создавали программу с нуля, а вносили изменения: перерабатывали обучающие и практические материалы.

— Какие улучшения вы предложили?

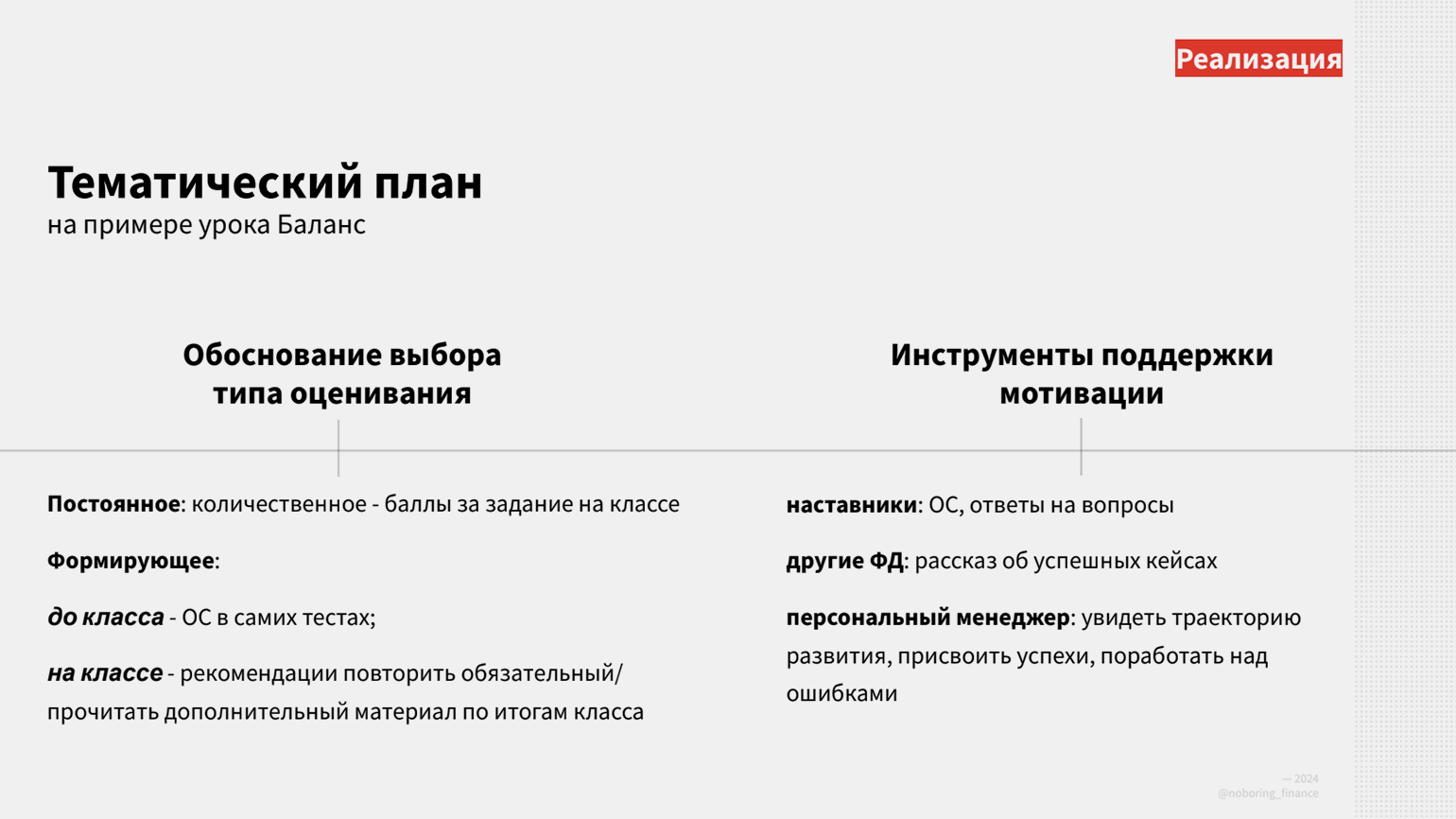

— Раньше финансовые директора могли обращаться за помощью к своим руководителям. Но после изменений в компании у руководителей стало меньше времени на поддержку и передачу знаний. Поэтому мы обновили программу обучения и включили в неё всю информацию, которую теперь нельзя получить напрямую.

В первую очередь мы добавили в программу реальные кейсы из практики: с какими сложностями сталкиваются финансовые директора и как их решать. Кроме этого, мы актуализировали информацию. Я спрашивала у преподавателей, какие вопросы чаще всего возникают у учащихся, узнавала у наставников, где финдиры чаще всего ошибаются и испытывают трудности. Это помогло восполнить пробелы в материале и сделать его более практически полезным.

А ещё мы добавили в программу обучающие тесты, пройдя которые, человек может автоматически получить развёрнутый фидбек на свои ответы. Это позволило компенсировать отсутствие живой обратной связи от преподавателей и привнести в обучение интерактивные элементы.

Фото: личный архив Ларисы Васильевой

Фото: личный архив Ларисы Васильевой

Фото: личный архив Ларисы Васильевой

Фото: личный архив Ларисы Васильевой

Фото: личный архив Ларисы Васильевой

— Отличается ли разработка методики для корпоративного обучения от создания программы, например по иностранному языку?

— Я не делала курсы по иностранному языку или чему-то подобному, поэтому не могу сравнивать.

Но в теории, думаю, разница в том, что в корпоративном обучении точно известно, как человек будет применять новые навыки и какими именно они должны быть.

В изучении языка тоже можно поставить цели — например, для туризма или поступления в вуз, — но они могут меняться со временем или быть примерными. В корпоративном обучении всё гораздо чётче: мы точно знаем, чего хотим от специалиста, и у нас есть его конкретный портрет.

— А возникают ли во время прохождения корпоративного обучения проблемы с мотивацией?

— Оно обязательное, поэтому хочешь не хочешь — пройти его нужно. Но, конечно, даже в таких условиях мотивация у всех разная. Когда мы собирали обратную связь, ученики говорили, что им нравится обучение, но у них просто нет на него времени из-за рабочей нагрузки. Особенно сложно опытным специалистам: для них базовые темы не представляют интереса, поэтому у них мало мотивации на то, чтобы их изучать. Они воспринимают это как потерю времени: «Я и так всё знаю, зачем мне это?»

Это проблема, которую предстоит исправить, — нужно будет сделать раздельные программы для тех, кто только осваивает инструменты финучёта, и для тех, кто уже владеет ими, но хочет лучше понять особенности работы на удалёнке. К сожалению, пока у нас нет ресурсов на это изменение, поэтому мы выходим из положения так: предлагаем опытным специалистам упрощённый формат — не ходить на занятия и не читать теорию, а сразу выполнять практические задания.

— Вы упомянули, что переделка программы заняла полтора года. Человеку, не знакомому с методологией, это может показаться странным: мол, почему так долго?

— Во-первых, я была единственным методистом, а это обширная программа сразу для нескольких классов — больше двух за раз просто не осилишь, а в такие задачи нужно погружаться глубоко.

Во-вторых, наши эксперты — это действующие финансовые директора. Они тоже загружены и не всегда могут оперативно что-то проверить или доработать.

Но самое важное — это собрать всю нужную информацию: какие вопросы по этой теме чаще всего возникают у финдиректоров, где они чаще всего ошибаются. А потом необходимо подобрать подходящие материалы и понять, есть ли они у нас и насколько они актуальны. Если нет, то нужно написать с нуля, а если есть, то обновить.

А ещё надо придумать практические задания — не абстрактные, а отражающие реальные рабочие ситуации. И таких заданий нужны не одно и не два, а много, чтобы ученики могли по-настоящему отточить навыки. То же самое с тестами — они должны быть кейсовыми и практичными. Конечно, всё можно сделать быстро, если для галочки. Но качественная работа всегда занимает время.

Читайте также:

— Удобно, что вы всё-таки ещё и эксперт в финансах. А можно ли разработать хорошую программу, не обладая экспертностью в сфере?

— Можно, но сложно. Даже экспертам бывает тяжело! Все наши преподаватели — действующие специалисты, но даже им было непросто придумать по-настоящему хорошие практические задания. Это были не такие задания, ответы на которые можно быстро найти в материалах обучения, а такие, которые требовали реальных знаний и вовлечённости. В итоге именно я как методист их разрабатывала — и даже с опытом это заняло много времени.

— Часто в таких случаях люди прибегают к помощи искусственного интеллекта. Пробовали ли вы задействовать нейросети в работе?

— Чаще всего я использую их, чтобы переработать или сократить материал. Например, когда я участвовала в конкурсе по созданию образовательных программ, я просила ИИ переписать текст в определённой стилистике.

Но я сомневаюсь, что нейросеть может корректно сгенерировать по-настоящему сложное задание.

Люди, которые использовали ИИ для придумывания заданий, отмечали, что это всегда приходится перепроверять.

Поэтому я не рискую использовать для этого тот же ChatGPT — как методист без глубокой экспертности по теме я могу просто не заметить критических ошибок.

— Не все специалисты обладают преподавательскими компетенциями. Как методисту раскрыть эксперта и научить его подавать материал в понятном для учеников формате?

— Во-первых, нужно чётко донести до преподавателя, с какой аудиторией он имеет дело — какой у неё уровень знаний и опыта. Во-вторых, уже после необходимо просто переработать подготовленный экспертом материал и сделать его более структурированным и понятным. Это и есть задача методиста: если эксперт даёт содержание, то методист — форму.

Фото: личный архив Ларисы Васильевой

Фото: личный архив Ларисы Васильевой

Фото: личный архив Ларисы Васильевой

Фото: личный архив Ларисы Васильевой

Фото: личный архив Ларисы Васильевой

«Один человек не может сделать хорошо всё и сразу»: о плюсах разработки курсов в команде

— Вы упомянули, что участвовали в конкурсе для методистов. В чём была его задумка и как вы туда попали?

— Это был интенсив «Лампа Кэмп» — за две недели нужно было разработать обучение на основе реальных брифов от заказчиков. Восемь тем нужно было уложить в двадцатиминутный курс. Разработка проходила в команде из людей с разным опытом и профилем: были методологии, эксперты по геймификации и другие специалисты. Участников делили на две категории: «Старт» для новичков и «Профи» для более опытных. Я участвовала в первой категории, и нам достался проект по разработке курса о самоорганизации подростков.

Мы придумали интересную концепцию: подали материал в виде постов в соцсетях якобы от имени кумиров молодёжи. В итоге наша команда заняла первое место!

К тому моменту я уже закончила курс в Skillbox и дополнительно обучалась на других программах по построению образовательных курсов. Упор делали на то, чтобы правильно проанализировать целевую аудиторию и выполнить задачи заказчика. В конкурсном проекте я как методолог применяла эти подходы, и в том числе из-за этого мы получили высокие баллы.

Немаловажно и то, что мы сделали акцент не только на визуале, но и на содержании, чтобы курс был действительно полезен аудитории.

Сейчас благодаря нейросетям можно упаковать курс как угодно, хоть в виде мультфильма или игры. Но суть не в этом. Главное, чтобы обучение решало задачу.

— Какие качества и навыки нужны методисту, чтобы созданное им обучение действительно помогало достигать целей?

— Он точно должен любить свою целевую аудиторию, уметь общаться с людьми и иметь структурное мышление, чтобы понятно перерабатывать материал.

— А зачем любить целевую аудиторию? Почему недостаточно просто её понимать?

— Чтобы относиться к ней с заботой. Если просто понимаешь или думаешь, что понимаешь, ты можешь сделать и средний, и плохой продукт. Ведь в таком случае тебе всё равно, будет ли доволен потребитель или нет.

А если ты любишь аудиторию, то ты слышишь её боли, потребности и стремишься сделать что-то по-настоящему полезное.

— Какая у вас главная профессиональная мечта?

— На конкурсе мне очень понравилось работать в команде. Раньше у меня не было такого опыта, а тут я почувствовала, насколько это ценно и круто, когда ты не пытаешься что-то придумать в одиночку, а работаешь вместе с профессионалами, которые с тобой на одной волне. Мне очень хотелось бы повторить такой опыт.

В команде собираются участники с разными сильными сторонами и дополняют друг друга, поэтому результат на порядок выше, чем при одиночной работе.

Ты учишься у других, смотришь, как они подходят к задачам, и сам растёшь. Один человек не может сделать хорошо всё и сразу.