Принципы создания учебных программ с высокой доходимостью

На EdTech Expo 2025 Елена Тихомирова поделилась «формулой» курса, который обеспечивает доверие онлайн-школе — и повторные продажи.

Тема выступления эксперта по педагогическому дизайну и обучению взрослых, генерального директора компании eLearning center и автора телеграм-канала «Живое обучение» Елены Тихомировой на конференции в рамках выставки EdTech Expo 2025 была заявлена так: «Обучение взрослых = рост продаж: формула устойчивого EdTech-продукта». Однако Елена сразу пояснила, что будет рассказывать не про продажи как таковые, а про конкретные принципы создания учебных программ для взрослых людей, которые помогают высокой доходимости на курсе (Completion Rate).

Как связаны продажи и доходимость? Те, кто бросил обучение, могут потребовать возврата денег, кроме того, они не купят в той же онлайн-школе другой продукт и не посоветуют её знакомым. Потому что у них не будет доверия к ней. Какие бы ни были истинные причины того, что учащийся не дошёл до конца (например, пропала мотивация или её не было изначально), человеку психологически проще самому себе объяснить это низким качеством курса или слабым профессионализмом преподавателя. И наоборот: если человек прошёл обучение до конца и почувствовал, что ему это принесло пользу, то высока вероятность, что он посоветует курс знакомым и сам охотно купит в той же школе ещё какое-то обучение.

Елена предложила такую формулу доходимости на курсе для взрослых: смысл + практика + сложность + применимость. Она рассказала, что означает каждый из этих элементов.

Мозг не флешка: чтобы учиться, человеку нужен личный смысл

Первое, что стоит иметь в виду создателям учебных программ: обучение взрослых — это не доступ к материалам. При проектировании программы надо думать не о том, какие материалы передать студентам, а о том, как работает их мозг. Потому что человека нельзя научить, он может научиться только сам, и задача разработчиков обучения — создать для этого необходимые условия.

Мозг не флешка, подчёркивает Елена Тихомирова, — нельзя просто «записать» человеку в память новую информацию. Он может только сам её «взять». Если захочет. А чтобы человек готов был брать, эта информация должна иметь для него личный смысл. Именно смысл Елена называет «топливом мозга». Смысл формирует нейронные связи. Если личного смысла нет, то какой бы замечательный ни был курс, человек его не воспримет, потому что внимание его будет расфокусировано.

И наоборот: когда человек знает, ради чего ему нужно обучение (у него внутри сформирован смысл), он будет максимально сосредоточен и готов брать новую информацию, даже если она подана не очень удачно.

Иными словами, до конца обучения доходит тот, кто учится осмысленно, у кого есть мотивация. Елена убеждена: в силах педагогических дизайнеров помочь людям найти этот смысл и помнить о нём на протяжении обучения, мотивировать их задаваться вопросом: «Зачем я здесь?»

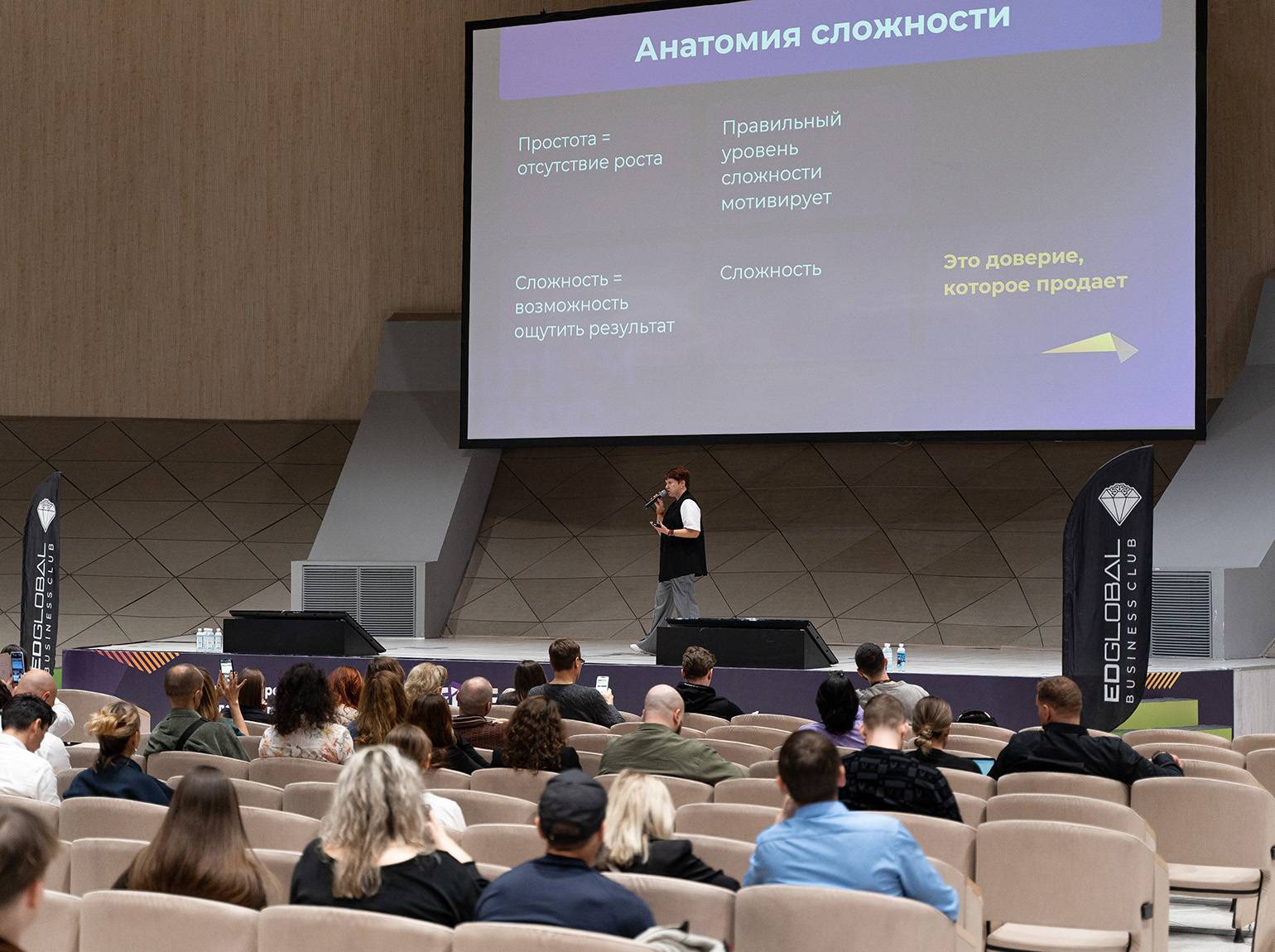

Фото: пресс-служба EdTech Expo 2025

Но при этом, разумеется, невозможно вложить в человека смысл извне, если его нет внутри. А так бывает довольно часто: люди порой покупают курсы и тренинги импульсивно, не имея серьёзного мотива учиться. Такие люди до конца не доходят. Более того — они зачастую создают проблемы в учебном процессе и преподавателям, и мотивированным учащимся.

Спикер советует: чтобы отсечь таких случайных слушателей, может быть полезна отсроченная и не слишком простая регистрация на обучение. Конечно, у владельцев и маркетологов онлайн-школ такая идея вызывает отторжение: ведь тогда будет меньше продаж! «Да, кто-то не купит, но зато придут те, кто дойдёт до конца, потом придёт снова, и они ещё приведут других. То есть те, кого вы потеряете, компенсируются другим способом», — объясняет эту идею Елена.

Обучение должно быть сложным, потому что только сложность даёт прогресс

Очень часто для привлечения студентов в онлайн-школы маркетологи обещают: будет легко учиться. Потому что известно: люди не любят трудностей, а значит, лёгкость привлекает. Елена Тихомирова против такого подхода. Да, на первый взгляд лёгкость, возможно, кого-то действительно подкупает, но потом она же сослужит создателям курса плохую службу.

Елена подчёркивает: настоящее обучение не бывает без сложности. Поэтому на её программах учиться трудно: «Я заставляю думать, заставляю делать и требую результата. Но эта сложность, когда люди с ней справляются, даёт замечательный эффект. Эффект в том, что человек убеждается: я могу, у меня получилось. А главное, через сложность получается прогресс: вы начинаете прикладывать усилия, получаете результат, и тогда происходит рост», — объясняет она.

Когда человек осознаёт, что растёт, это тоже формирует у него доверие к школе, благодаря которой это происходит. Такое доверие помогает школе продавать, резюмирует Елена.

А вот когда обучение лёгкое, это значит, что в нём нет ничего нового для человека и мозгу не надо напрягаться. Тогда и роста не будет. Когда нет результата, намного проще отказаться от обучения: «Мне это ничего не даёт — зачем же я дальше буду продолжать?»

У сложности обучения ещё один полезный эффект: чем больше человек прикладывает усилий к чему-либо, тем больше он это ценит — и тем сложнее от этого отказаться, бросить. В поведенческой экономике это называется неприятием потерь (на английском — loss averse). Тем самым сложность повышает шансы на то, что учащиеся дойдут до конца.

Но сложность обучения должна быть разумной, чтобы не довести до выгорания, предупреждает спикер. Для этого важно учитывать когнитивную нагрузку и проектировать занятия так, чтобы периоды высокого умственного напряжения сменялись спадом: люди напряглись, выложились, отдохнули, потом снова напряглись, выложились, отдохнули. Теория — это высокая нагрузка для мозга, и нужно дать время, чтобы её «переваривать». Практические задания помогают и в этом тоже, потому что помогают переключиться.

И ещё один важный нюанс: на прохождение учебной программы надо выделять достаточное количество времени. У взрослого человека голова занята кучей дел, рабочих и бытовых вопросов — ему надо дать время, чтобы переключиться, сосредоточиться и усвоить новое, «въехать» в тему.

Многие создатели учебных программ боятся длинных курсов, но Елена Тихомирова утверждает: именно длинное обучение при наличии смысла и практики увеличивает доходимость. «У меня на длинных курсах доходимость 94%. И меня люди просят: а можно ещё чуть подлиннее?»

Нет практики — нет обучения: программу нужно строить на практике, а не теории

Следующий тезис спикера: в основе любого обучения взрослых лежит практика. Теоретического материала можно дать минимум, а вот практики — побольше. Причём на реальных задачах. Без хорошей практики ни одна теория работать не будет. Связано это с тем, что главным результатом обучения должно быть действие: чтобы человек научился делать что-то новое. Это достигается практикой, тренировкой.

Фото: пресс-служба EdTech Expo 2025

Елена Тихомирова привела в пример свою программу по педагогическому дизайну: «У меня теории и практики 50% на 50%. И внутри теории я работаю в логике: 50% чистой теории, 50% — „приземлённой“. Допустим, 50% времени я объясняю подход Роберта Ганье, 50% рассказываю про то, как его применять. А потом у нас практика».

Но практика нужна не только для того, чтобы люди потренировались применять изученное в деле. Ещё один эффект, по словам Елены: чем больше практики, тем больше у студентов доверия к обучению. Не к теме, не к преподавателю, а к этому обучению в целом и к онлайн-школе как к источнику чего-то полезного. Именно благодаря практике человек убеждается, что учится он не зря, есть результат — благодаря обучению получает реальный рабочий инструмент, который можно применять в своих рабочих задачах. А на таком сформированном доверии школа может работать годами, и люди будут возвращаться за новыми курсами снова и снова.

Кроме того, выполнив хорошее практическое задание, человек чувствует: «Я могу, у меня получается!» Это мотивирует продолжать.

Знания и навыки должны быть применимыми

Этот принцип тесно связан с предыдущим. Если сразу после обучения люди не могут начать применять то, что им дали на курсе, — попробовать это в работе или где-то ещё — значит, это обучение оказалось для них бесполезным. И они останутся разочарованными.

Человек отдаёт обучению свой главный невосполнимый ресурс — время — потому что он хочет научиться делать что-то, что будет потом использовать в работе или хобби. И разработчики учебной программы должны помочь ему начать применять то, чему его научили. Не оставить его после курса с кучей теории — давай, дальше сам плыви, разбирайся, — а показать максимальное количество кейсов, дать памятки и шаблоны.

Если же оставить выпускника по принципу «дальше плыви сам», то таких супермотивированных, кто действительно «поплывёт», будет всего 5–10%, говорит Елена. Но этого мало, если мы хотим завоевать доверие людей и чтобы они возвращались за новым обучением.

Читайте также:

- 8 неочевидных причин, по которым бросают асинхронное обучение

- История педагогического дизайна: от «Великой дидактики» до онлайн-обучения

- Мнение эксперта: педдизайн бесполезен, а что действительно работает, так это челлендж

- «Проектирование образовательного опыта», Соня Смыслова

- 7 условий, которые обеспечивают доходимость на курсе и применение новых навыков в работе