Посланник царя и беглый монах: первые россияне, получившие докторскую степень в Европе

Один мечтал о медицине, но вынужден был стать дипломатом, а у другого и вовсе была судьба, как из сюжета приключенческого романа.

Некоторые россияне ездили за образованием за рубеж ещё в допетровскую эпоху, но эти люди не стремились получить учёные степени. Степени за рубежом ещё с XVI века получали выходцы из западнорусских земель, находившихся в составе Польши и Великого княжества Литовского. И ещё при царе Михаиле Фёдоровиче, первом из династии Романовых, в Англии, Франции и Италии 28 лет (с 1617-го по 1645-й) учился Иван Алманзенов, ставший доктором медицины. Он был уроженцем России, но происходил из семьи иностранца на русской службе — переводчика Ивана Эльмстона.

А среди «природных», как тогда говорили, подданных московского царя людей, успешно получивших полное образование в Европе, не было вплоть до эпохи Петра I. Они появились в самые первые годы правления царя-реформатора и шли схожим образовательным путём. Но один поехал учиться легально, а другой — фактически сбежал за знаниями.

Пётр Постников: врач по призванию и дипломат поневоле

Пётр Постников родился примерно в 1660-х годах. Он был сыном дьяка Посольского приказа, то есть чиновника дипломатической службы, Василия Постникова. Тот объездил с дипломатическими поручениями почти всю Европу. Сына он учил ценить образование и учиться полезному у иностранцев. Благодаря отцу Пётр был знаком как минимум с греческим языком, а в Московском государстве знание любого иностранного наречия очень ценилось.

Стараниями отца молодой Петя Постников примерно в 1686 году поступил в годом ранее открывшуюся школу при Богоявленском монастыре в Москве. На следующий год она переехала в Заиконоспасский монастырь, и на её основе выросла Славяно-греко-латинская академия.

Благодаря знанию греческого, на котором там в основном и преподавали, Постников быстро стал одним из лучших учеников академии. За успехи его не раз поощряли золотыми монетами патриархи Иоаким и Адриан. У Петра получалось отлично составлять «орации», поэтому в 1687 году ему даже доверили написать и преподнести патриарху Иоакиму «Слово на Рождество Господа нашего…». В нём студент продемонстрировал не только красноречие, но и знание некоторых латинских церковных сочинений, ведь в процессе обучения школяры в академии занимались перепиской и переводом книг.

В 1691 году, видимо, ещё до окончания обучения, Постникова приняли на службу в стряпчие (чиновники). Параллельно он успевал быть в учениках у врачей-греков Якова Пелярино и Ивана Комнина, и медицина сильно его увлекла. Комнин, окончивший медицинский факультет в Падуе, посоветовал способному ученику тоже ехать за серьёзным медицинским образованием в Италию.

Страну нельзя было покинуть без царского позволения, и Постников стал просить высочайшего разрешения уехать для дальнейшего образования. В 1692 году молодой Пётр I дал Постникову разрешение на выезд в Падуанский университет и даже назначил ежегодное содержание. Как раз в этот момент Комнин завершил службу в России, он и сопровождал своего московского ученика в поездке, а также помог ему устроиться в Италии — поселил у своего друга, известного тогда профессора канонического права греко-католика Николая Комнина Пападополи.

О зачислении Постникова в Падуанский университет в архиве сохранилась запись: «Синьор Пётр Постников из Московии зачислен на первый курс». Он изучал анатомию, хирургию, фармацию, философию, практическую медицину, французский и итальянский языки и делал успехи в учёбе. Уже в августе 1694 года, через два года после поступления в университет, его возвели в звание доктора философии и врачевания. Это давало ему стандартные права европейских университетских профессоров — преподавать и возводить в учёные степени. Тогда же его избрали асессором (заседателем) в университетскую администрацию.

В 1695 году Пётр Постников защитил диссертацию «Лихорадки указывают на причины появления гнилостного процесса» и получил «привилегированную грамоту», то есть диплом. В ней говорилось, что он показал «зрелость остроумия, равно как и силу памяти, красноречие и прочие вещи, которые подобает искать у совершеннейшего философа и врача». К грамоте полагались «перстень златый на перст» и «бирета (то есть берет. — Ред.) учительская на главу».

Этим дипломом Постников не ограничился и продолжил совершенствоваться в медицине в Парижском и Лейденском университетах.

Живя в Падуе, Париже, Брюсселе и Лейдене, Постников периодически отправлял письма Петру I, подписываясь «Петрушко Посников врачефилософ». В них он рассказывал царю о европейских новостях. Например, что король Франции помирился с савойским герцогом, а в Ла-Манше случилась разрушительная буря.

Постников хотел и дальше продолжить образование, освоить английский и голландский языки. Но у царя Петра были на него свои планы: он велел своему тёзке присоединиться к «Великому посольству» 1697–1698 годов. Его знание языков и нравов европейцев было незаменимым для такого путешествия. В посольстве Постников переводил с французского и греческого, занимался организационными вопросами, закупал лекарства и медицинские инструменты, изучал устройство иностранных учреждений, нанимал на российскую службу докторов и аптекарей. В 1697 году Постников посетил кабинет знаменитого голландского доктора Рюйша. Его коллекцию Пётр I вскоре выкупил, и она стала основой первого музея в России — Кунсткамеры.

Когда посольство неожиданно пришлось прервать из-за стрелецкого бунта, Постникову было велено ехать в Вену секретарём дипломата Прокофия Возницына. Тот был представителем России на Карловицком мирном конгрессе по итогам войны Австрии, Речи Посполитой, Венецианской республики и России (они входили в военный союз — Священную лигу) против Османской империи. Возницын торопил Постникова:

«… опасися государева гневу, потому что тебе велено быть со мною на турской комиссии, и без тебя быть нельзя, и дела делать будет некем, и турский посол другой, греченин Маврокордат: того ради ты к тому делу присовокуплен, что, сверх инаго, можешь с ним говорить поеллинску, и поиталианску, и пофранцузску, и полатыне, а он те все языки знает…»

Постников в ответном письме заявил, что он прямо сейчас в Вену не приедет, так как хочет заехать в Неаполь, чтобы поднатореть в физиологических опытах. Это вызвало гнев Возницына:

«Поехал ты в Неаполь для безделья, как в твоём писме написано: „живых собак мертвить, а мертвых живить“, — и сие дело не гораздо нам нужно. Отечески тебе наказую, если ты умедлишь и меня в Вене не застанешь, или там где я буду во время не будешь, ведай себе подлинно, что велий гнев его царского величества, государя нашего милостиваго, примешь. А больше сего я к тебе, яко к презирателю, писать не буду, а отпишу туда, где будет тебе не к ползе, и есть ли что приключится, тогда не имей на меня слова».

Эти угрозы подействовали, и Постников прибыл на конгресс в Карловцы (ныне Сремски-Карловци в Сербии). В день заключения перемирия его в качестве особого расположения допустили ехать в парадной карете российских послов.

Во время подготовки к конгрессу Постников перевёл Коран на русский язык, чтобы посол мог знать религию, обычаи и законы турецкой стороны. Опирался он на французский перевод дипломата и востоковеда Андре Дю Рье.

После конгресса Постников просил у Фёдора Головина, сподвижника Петра I и главы Посольского приказа, не задерживать его на дипломатической службе. Головин обещал удовлетворить просьбу Постникова. Ему разрешили перевестись в Амстердам для закупки медицинских инструментов. В то же время он продолжал работать переводчиком и ездил в этом качестве в Англию.

В 1701 году Постников вернулся в Россию, и царь разрешил ему заняться любимой медициной с таким условием, что он по-прежнему будет переводить документы для Посольского приказа, если возникнет такая потребность. Летом того же года Постников сопровождал Петра I в поездке в Псков и Новгород и как врач, и как переводчик.

Но уже в конце того же года Постникова снова отправили за рубеж, как представителя России при французском дворе — «для сообщения о тамошних поведениях».

В качестве подтверждения его дипломатической миссии правительство должно было выслать специальную верительную грамоту, но почему-то почти за девять лет этого так и не сделало. В результате Постников оказался в положении неофициального агента, не получил чёткой программы действий, месяцами ждал из России ответов на свои письма и постоянно нуждался в деньгах.

Сведения он передавал чаще всего случайные, запоздалые и полученные из вторых рук, а заниматься серьёзными поручениями (например, нанять французских докторов для России или договориться об освобождении задержанного российского торгового корабля) ему не удалось, потому что без официального статуса с ним никто не хотел общаться.

Зато за это время Постников собрал обширную библиотеку «о нравах и уложениях окрестных государств». Этими книгами, возможно, руководствовался Пётр I, реализуя свои реформы.

В 1710 году Постников снова вернулся на родину. Два года спустя по поручению правительства он перевёл с французского часть труда Абрахама де Викфора «О послах и министрах чюжестранных и о должности дел их, и что есть посол, и честь ево». Последнее достоверное прижизненное упоминание о Постникове приходится на 1713 год и связано именно с этой книгой. На этом его след в истории теряется.

Палладий Роговский: беглый дьякон, ставший доктором богословия, а потом ректором

Рубеж XVII–XVIII веков прошёл в России под знаменем всё большего проникновения и западной культуры — и Палладий Роговский, биография которого полна нестыковок и белых пятен, был одним из ярчайших примеров этого движения. Роговский сам составил своё жизнеописание, но открытые позднее документы показали несколько иную картину.

Родился будущий Палладий в простой семье в Кашинском уезде (ныне — Тверская область) в вотчинах калязинского Троице-Макарьева монастыря. Произошло это, по русским источникам, в 1655-м, а по зарубежным — в 1665 году. Звали его Феодором (по другим неподтверждённым данным — Павлом) Роговым или Рогушей. Фамилия, вероятно, указывала на место рождения — монастырское сельцо Рог на реке Нерли.

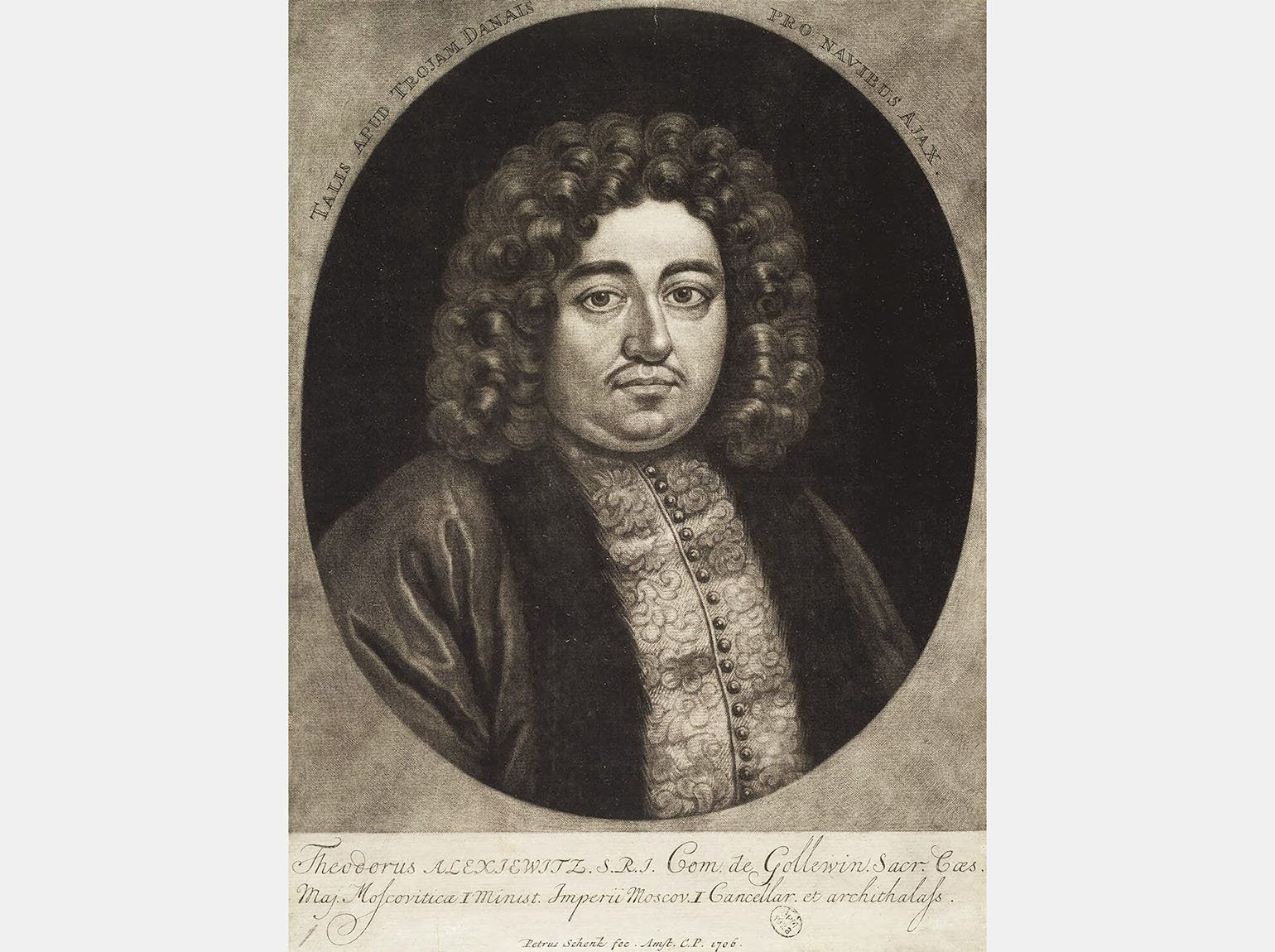

Фото: Wikimedia Commons

Ещё в юном возрасте Феодор-Павел принял постриг под именем Палладия в Савво-Вишерском монастыре близ Новгорода. Пробыв в монашестве несколько лет, Рогов оказался в Москве, устроился там на службу к недавно возведённому в сан епископу Тамбовскому Леонтию, уехал с ним и был рукоположён в иеродиаконы, то есть получил начальный священный чин. В 1684 году Леонтия лишили епископского сана за мздоимство, и Палладий вернулся в столицу.

Тогда как раз заработала школа братьев Лихудов (ставшая Славяно-греко-латинской академией), и Палладий, как он писал о себе позднее, «со усердным желанием» бил челом патриарху Иоакиму, чтобы его допустили к занятиям «ради учения грецкого и латинского языков». И хотя просьба оказалась немного запоздалой — набранные первые шесть учеников уже занимались в учебном заведении, Рогову удалось присоединиться к ним и стать дьяконом Богоявленского монастыря.

А вот дальше начинаются разночтения в том, что рассказывал о себе сам герой этой истории, и что утверждали другие источники.

Сам Палладий сообщал, что проучился в Академии полтора года и покинул её стены в 1687-м. Однако известно, что в 1687 и 1688 годах он был на приёмах у патриарха Иоакима, а в 1688-м пожертвовал книгу Троицкому Калязину монастырю. Возможно, это был его акт прощания с родиной, так как вскоре после этого Палладий уехал за рубеж. Он поэтично объяснил много лет спустя этот свой поступок таким большим желанием «совершеннаго учения», из-за которого готов был, как богомолец, пешком идти до Польши.

Судя по всему, ушёл он в 1689 году во время летних каникул в академии. По-видимому, именно учась у Лихудов, Палладий загорелся большим интересом к серьёзному образованию. Страну он покинул самовольно, без ведома как светских, так духовных властей, что, напомним, было запрещено. Причём, это ставило Палладия в уязвимое правовое положение как в России, так и за границей, но сам он этого, очевидно, не очень боялся. За границей он стал именоваться Роговским.

По словам самого Палладия, сначала он направился в иезуитскую школу в Вильне (Вильнюсе), где проучился год в инфиме, то есть в низшем классе. Некатоликов туда принимали только на полгода, и через положенный срок иезуиты потребовали от Палладия выйти из православия. Тогда он, по его словам, уехал в Нейссе в Силезии (ныне Ныса в Польше) и изучал там пиитику — искусство стихосложения.

Оттуда он перебрался в Ольмюц в Моравии (в наше время — город Оломуц в Чехии), где поступил в основанную папой римским семинарию для подготовки проповедников католицизма среди «северных народов» Московии, Дании, Померании, Ливонии, Пруссии. Палладия эта школа привлекла возможностью освоить риторику и прочие классические для того времени науки, но туда принимали только после присяги на верность Римско-католической церкви. И, как утверждал Палладий, он пошёл на это, потому что очень желал «достигнути высших наук», однако присягнул не сердцем, «но едиными усты».

После освоения базового курса «свободных искусств» в Ольмюце Роговский «ради лучшего учения философии и богословии» решил продолжить образование. Иезуиты выдали ему свидетельство о том, что он был одним из униатов — так называлось движение по объединению православной и католической церквей под главенством римского папы (ещё одно название униатов — греко-католики). Отношения между униатами и православными были сложными и даже враждебными.

Читайте также:

Есть серьёзные причины усомниться в правдивости слов Роговского о том, что реального отступничества от православной веры он не совершал. Уже в XX веке исследователи нашли в архивах католической церкви официальное заявление служившего в 1689 году в московской Немецкой слободе миссионера Товии Тихвинского (Тобиаша Тихавского) о том, что тот ещё в Москве обратил «достопочтенного брата Палладия Роговского» в «истинную веру», то есть в католицизм.

В пользу этой версии свидетельствует и то, что Роговский был в тесной связи с московским католиком Петром Артемьевым, которого за исповедание «латинства» сослали в Соловки. Тот, когда Роговский уже сбежал, написал ему письмо, где советовал нигде не говорить, что он москвич, и не поддаваться соблазну вернуться на родину. Забегая вперёд, скажем, что этому соблазну Палладий всё-таки потом поддался.

А после Ольмюца Роговский отправился в самое сердце католичества — Рим. Здесь в 1693–1698 годах он изучал философию и богословие в униатской Коллегии (то есть колледже) святого Афанасия. Этой коллегией тоже управляли иезуиты, и она в это время переживала расцвет — тут учились многие видные представители униатства, а сама школа готовила католических миссионеров. Мартикулярная таблица Коллегии сообщала о Роговском:

«Феодор Рогоски, монах Базилианского Ордена / Московит из города Тверь / Сын Симеона и Ксении Рогоски / В коллегиуме с 15 февраля 1693 г. / 28-ми лет. Родился 8 февраля 1665 / изучал Логику, изучает Физику, изучает Богословие и три года изучал Богословие / Диакон в Московии (Тверь). Рукоположён в наш храм священником с разрешения Святейшего Отца / Бакалавр и Магистр по философии и богословию, то есть Доктор на обоих факультетах / Покинул коллегиум 9 июня 1698 / По выпуске, находясь в миссии, отравлен схизматиками».

К вопросу об «отравлении» Роговского мы вернёмся чуть позже, а пока обратим внимание на то, что обычно в коллегию поступали с 14 лет, Палладию же было по меньшей мере 28, и это его не остановило. Сразу по поступлении он подал прошение о рукоположении в пресвитера (то есть в священники), чтобы быть при церкви коллегии, ведь ему, нелегальному эмигранту, податься было некуда.

Прошедший к тому моменту хорошую школу латинского языка Роговский превосходил в уровне знаний большинство других учеников. В Риме он получил два диплома — по философии и богословию и таким образом стал первым русским доктором богословия.

После обучения, как рассказывал Палладий, он сразу решил вернуться на родину: бил челом у папы римского, чтобы его отправили в униатские монастыри Малороссии под властью Речи Посполитой. Тот разрешил, и Палладий, опять же, по его собственным словам, сбежал в Венецию к наместнику Константинопольского патриарха, митрополиту Филадельфийскому (древний город на западе Малой Азии, входивший в состав Византии) Мелетию.

Роговский якобы покаялся Мелетию, а тот выдал ему грамоту, разрешавшую священствовать в православной церкви. Также в Венеции Палладий встретился со стольником князем Петром Голицыным, изучавшим по поручению Петра I морское дело, и в его свите с грамотой Мелетия беспрепятственно вернулся в Москву.

В этом рассказе Роговский, возможно, тоже был не вполне честен. Дело в том, что Венеция в то время была не только своего рода «хабом» для путешествий из Европы в Россию, но и оплотом униатства. А митрополит Мелетий был давним тайным сторонником и проводником унии в венецианской православной общине. Сам же Палладий писал из Венеции письма вроде такого, от 8 августа 1698 года, адресованного, скорее всего, католическому кардиналу Коллоредо:

«Преславнейший и Достопочтеннейший Господине, высокочтимый Покровитель! Вынужденный через несколько недель уехать в Московию, куда отправляется из Вены и наш царь, вызванный, не знаю хорошенько, какими именно волнениями в государстве, не могу не выразить Вам, милостивый государь, своего нижайшаго почтения, дабы знали, что и в отдалении я храню по-прежнему свою преданность Римской Церкви, не последнюю часть коей составляете Вы, милостивый государь. Уезжая так далеко, от полноты сердца прошу Вас, милостивый государь, не отказать мне в своём напутствии и святом благословении».

Словом, нельзя исключать того, что Палладий отправился на родину с ведома или даже по совету своего римского начальства с целью проповедовать там католицизм. Впрочем, вполне вероятна и другая версия — что он хитрил с католиками и сблизился с ними только ради получения знаний, а потом, добившись своего, разорвал эти связи. Во всяком случае, никаких сведений о его контактах с «латинянами» после возвращения в Россию нет, и насколько искренней была его позиция по отношению к разным церквям, сказать теперь трудно.

Так или иначе, но по прибытии в Москву в начале 1699 года Роговский подал патриарху Адриану челобитную с раскаянием. Патриарх велел Палладию написать «исповедальное сочинение» с описанием его похождений, разоблачением и проклятием догматов «латинства» и затем публично покаяться.

Отбывать епитимью (церковное наказание) Роговского отправили в московский Новоспасский монастырь, в котором тогда находились и братья Лихуды — их пятью годами ранее отстранили от преподавания в Славяно-греко-латинской академии, обвинив в излишнем «латинстве» и «забавах около физики и философии вместо того, чтобы учити иные учения». Уже к апрелю Роговский закончил своё «Исповедание веры». В нём он объяснил причины, побудившие его отступить от православия, и расписал заблуждения Римско-католической церкви.

В июне 1699 года Роговский на публичном покаянии проклял католичество «пред всем собором и народом», и патриарх принял его в церковное обращение, признав сан Палладия, полученный в униатстве.

Беглый монах довольно легко получил прощение, и его карьера вскоре быстро пошла вверх. Историки считают, что не последнюю роль в этом сыграла грамота Мелетия — о том, что последний и сам перешёл в униатство, стало известно в Москве буквально несколькими месяцами позже, но на судьбе Роговского это уже не отразилось.

В 1700 году Роговского поставили настоятелем (игуменом) Заиконоспасского монастыря и одним из учителей в академии при нём. Тогда же Пётр I учредил там пост ректора, который должен был отвечать за достойное поведение учеников. Так Палладий, ещё недавно каявшийся пред «собором и народом», стал первым ректором Славяно-греко-латинской академии.

Считается, что царь хотел видеть европейски образованного человека на этом посту, поэтому он предпочёл закрыть глаза на вероотступничество Роговского. Пётр I как раз разворачивал страну в сторону Запада. Это коснулось и академии: из учебной программы тогда надолго убрали греческий язык, зато вернули недавно отменённый латинский, а преподавать пригласили европейски образованных людей из Киева и Львова. Даже название учебного заведения сменилось: академия стала называться Славяно-латинской. Роговский с его биографией и полученными в европейских иезуитских школах знаниями идеально подходил для задачи «латинизировать» академию.

Однако пробыл Роговский на ректорском посту недолго — в январе 1703 года он умер. Ему было всего 37 или 47 лет (напомним, данные о годе рождения Палладия расходятся). Мы уже отмечали ранее, что в кратких сведениях о нём, записанных в униатской Коллегии святого Афанасия, говорилось, что его «отравили схизматики» — так там называли православных. Никаких фактов, подтверждающих это, однако, нет, хотя недоброжелателей у ректора-латиниста в Москве, несомненно, хватало. По другой версии, ректора подвело здоровье, пошатнувшееся из-за нервных потрясений от двукратной смены веры и страха быть за это сурово наказанным. После себя Палладий оставил внушительную по тем временам библиотеку — ему удалось собрать свыше 500 томов.

Основные источники:

- Арциховский А. В. Очерки русской культуры XVII века. Ч. 2. М. 1979.

- Вахрамеева Е. Е. В поисках «совершенного учения»: европеизм и образовательные поездки московитов в Европу в XVII в. // Вестник Пермского университета. Серия: История.

- Густерин П. В. Первый переводчик и первое издание Корана на русском языке // Исламоведение.

- Гуськов А. Г. Постников Пётр Васильевич // Большая российская энциклопедия.

- Запольская Н. Н., Страхова О. Б. Забытое имя: Пётр Постников (из истории русской культуры конца XVII — начала XVIII вв.) // Palaeoslavica.

- Игумен Палладий (Роговский) // Московская духовная академия.

- Исаков А. А. Судьба наследия Палладия Роговского в России // Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки.

- Митропольский А. А. Палладий Роговский // Тверская старина.

- Половцов А. А. Палладий (Роговский), игумен Заиконоспасского монастыря // Русский биографический словарь. Т. 13. СПб. 1902.

- Половцов А. А. Постников, Пётр Васильевич // Русский биографический словарь. Т. 14. СПб. 1905.

- Рамазанова Д. Н. Палладий Роговский // Большая российская энциклопедия.

- Сумкина А. И. Письма П. В. Постникова (конец XVII — начало XVIII в.) // Изучение русского языка и источниковедение. М. 1969.

- Челобитная к Патриарху Адриану, описание жития и учения, и исповедание веры Игумена Заиконоспасского училищного монастыря Палладия Роговского // Древняя российская вивлиофика. Ч. 18. М. 1791.

- Ястребов А. О. Венецианский след в жизненном пути игумена Палладия Роговского // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение.

- Ястребов А. О. Палладий (Роговский Фёдор Семёнович; 1665–1703) // Православная энциклопедия. Т. LIV. М. 2019.

- Ястребов А. О. «Письмо» митрополита Мелетия Филадельфийского как источник по церковной истории Венеции и Ионических островов // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви.