Музейная педагогика: что это за профессия?

Нельзя сказать, что музейный педагог — это просто другое название экскурсовода или что это только те, кто ведёт кружки при музеях. Суть шире и глубже.

Музеи давно перестали быть лишь выставочными залами с собранием редких вещей. Сегодня это образовательные пространства, привлекающие посетителей разных возрастов: детей, подростков и взрослых.

Как указано в учебно-методическом пособии по музейной педагогике, это понятие появилось в России примерно в 1970-х годах и пришло из Германии. А в 1989 году музейную педагогику впервые включили в качестве учебного курса в подготовку музееведов — это произошло на кафедре музееведения Ленинградского государственного института культуры.

Мы попросили самих музейных педагогов рассказать о своей работе.

Кто такой музейный педагог и чем он занимается

Музейная педагогика — дисциплина на стыке, собственно, педагогики, музееведения, культурологии, психологии, коммуникации и социологии. Её ключевая задача — раскрыть образовательно-воспитательные возможности музея.

Музейный педагог разрабатывает и проводит образовательные мероприятия для детей и взрослых либо продумывает программу, которую ведут другие эксперты, в том числе приглашённые. Цель — сделать так, чтобы посещение музея помогло людям развивать, например, научное мышление, эстетический вкус, творческие способности, формировать ценностное отношение к культурному наследию (в зависимости от тематики музея).

Как поясняется в упомянутом выше учебно-методическом пособии, в музейно-педагогической деятельности выделяют такие направления, как информирование, обучение, развитие творчества, общение и рекреацию (под ней понимают отдых, восстановление сил). Всё это тесно связано между собой, поэтому музейной педагогике очень близко понятие эдьютейнмента.

А ещё одно из центральных в музейной педагогике понятий — медиация. В музейном контексте оно означает некое посредничество между посетителями и тем, что музей выставляет на обозрение. Такими посредниками выступают все музейные работники, в том числе и музейные педагоги.

Он помогает, например, сделать сложный научный материал или не всем понятное искусство постоянных и временных экспозиций живым и осмысленным, донести его до аудитории с учётом её особенностей.

Для этого нужно правильно организовать взаимодействие посетителей с экспонатами, с учётом возрастных и прочих особенностей разных групп (одно дело, например, доносить идеи искусства до подростков, другое — для группы детсадовцев). Но главное, медиация как формат строится на диалоге с посетителем и на открытых вопросах, её смысл в том, чтобы располагать к рефлексии, а не просто рассказывать нечто в духе «что означает этот экспонат и откуда он взялся».

При этом отдельной должности, которая так и называлась бы — «музейный педагог», — не существует. Есть научные работники музея, экскурсоводы и методисты, которые занимаются образовательно-просветительской деятельностью либо наряду с другими обязанностями, либо как главной и единственной своей функцией. В разных музеях это решено по-разному, но второй вариант бывает, как правило, только в крупных музеях, в которых организованы образовательные подразделения.

Скриншот: hh.ru

Скриншот: hh.ru

Скриншот: hh.ru

Скриншот: hh.ru

«Мы разрабатываем концепцию, стратегию, содержание конкретных мероприятий, проводим их, отчитываемся», — рассказывает про свою работу Наталия Михайлова, заведующая образовательным отделом Государственного Дарвиновского музея, кандидат биологических наук, заслуженный работник культуры РФ.

Наталия пришла работать в Дарвиновский музей в 1995 году и вспоминает: тогда таких образовательных форм, без которых мы не представляем себе музей сегодня, ещё не существовало. Многие из них они вместе с коллегами внедряли одними из первых в России. Так, в 1997 году сделали обучающие гиды-путеводители — небольшие книжки с заданиями по экспозиции музея.

В 1998 году организовали прообраз современных образовательных квестов: выставочные параллельные образовательные программы, которые сопровождали знакомство с экспозицией. Тогда этот формат ещё не был широко известным.

Сейчас музейные педагоги работают с множеством разных форматов: от лекций и тематических экскурсий (например, театрализованных) до мастер-классов, творческих воркшопов, квестов и целых фестивалей.

Наталия Михайлова уточняет: «Любые экспозиции, которые создаются в нашем музее, делают те же люди, которые проводят занятия. И когда мы разрабатываем выставки, то уже наперёд предполагаем, какие формы активности можем предложить посетителям на данную тему». К слову, это распространённая практика в российских музеях: часто музейные педагоги — многопрофильные специалисты, которые могут вести проект от разработки концепции до проведения мероприятий.

В пример она приводит один из недавних проектов в Дарвиновском музее — интерактивную выставку-исследование «Внимание, человек!». Эта выставка была основана на изучении и оригинальном представлении двух коллекций изображений древних и современных людей, разделённых тысячелетиями.

Для этого проекта Наталия Михайлова с коллегами использовали произведения первобытного и современного искусства и постарались провести такой анализ этих изображений, чтобы найти между ними нечто общее — чем древний человек был похож на современного, какое у них связующее звено. Выставка включала в себя медиаторские туры и мастер-классы, для неё провели тематический фотоконкурс, разработали настольную игру. Всё это — силами музейных педагогов.

Фото: Государственный Дарвиновский музей

Михаил Бурцев — методист I категории по музейно-образовательной деятельности в Государственном историческом музее, ведущий музейных занятий и абонементов для школьников. Он подчёркивает: «Музейный педагог должен обучать: то есть передавать не только знания, но и навыки».

Сам он ведёт в музее различные занятия, как разовые, так и организованные циклами, а также кружки — например, «Традиции русского бала», где школьники изучают культуру XIX века через танцы, и «Историю в моделях», где собирают авиационные модели 1930–1940-х годов. Эти занятия направлены на получение не столько теоретических умений, сколько практических навыков, объясняет он.

Музейные педагоги проводят и экскурсии. «Порой бывает сложно разграничить работу экскурсовода и музейного педагога, — признаётся Михаил, — и на некоторых своих занятиях я предстаю в обеих ролях. Хотя сам я считаю, что экскурсовод и музейный педагог — формально разные профессии, они всё же тесно взаимосвязаны».

Если экскурсия носит не просто просветительский и развлекательный характер, а именно образовательный, то музейный педагог отвечает за её концепцию и качество с точки зрения образовательного продукта. И, как правило, формат занятия с музейным педагогом более интерактивный по сравнению с обычной экскурсией, которая всё же больше похожа на лекцию-монолог.

Куратор образовательных и творческих программ Юнона Драничникова живёт в США, где работала в Музее искусств Блаффер и Чикагском институте искусств, а сейчас сотрудничает с Мемориальным музеем Холокоста.

Она рассказывает про свою работу над музейными мероприятиями так: «За одним занятием стоит целый цикл: от выбора музейных экспонатов и разработки маршрута до архивной работы, написания текста экскурсии, создания сопроводительных материалов и проведения самого события».

Целью своей работы Юнона видит организацию такого пространства, где человек чувствует себя уверенно и свободно, может задавать вопросы, делиться своими ассоциациями и переживать контакт с экспонатами на личном уровне.

Ещё Юнона подчёркивает, что важный аспект музейной педагогики — инклюзивность. Под ней подразумевается доступность не только людям с инвалидностью и особенностями здоровья, но и просто с учётом того, что у посетителей могут быть разные языковые, культурные и религиозные особенности. То, что является вполне обычным в одной культуре, может быть деликатной или даже болезненной темой в другой.

Все эти нюансы необходимо принимать во внимание, чтобы музейный диалог состоялся. А, например, для тех, кто не говорит по-английски или говорит с трудом, Юнона старается создавать невербальные возможности для взаимодействия с музейным пространством. Так, она всегда носит с собой бумагу и карандаши, чтобы предложить гостям музея в собственном рисунке выразить впечатления.

Ещё, по словам Юноны, музейные педагоги помогают приглашённым экспертам: «В музее искусств Блаффер мы, например, организовывали воркшоп по коллажу и приглашали художника, работающего в этой технике. Он делился своим подходом к выбору темы, цвета и композиции, а потом участники воркшопа создавали свои собственные коллажи. Я в этой ситуации выступала посредником между художником и аудиторией и помогала задавать вопросы, которые направляли посетителей на творческую рефлексию».

Фото: личный архив Юноны Драничниковой

Как выглядит типичный рабочий день музейного педагога

Как правило, рабочий день начинается с подготовки к запланированным мероприятиям, потом их нужно непосредственно провести (днём или вечером — зависит от расписания конкретного музея), а оставшееся время музейные педагоги посвящают методической работе. Пожалуй, такой распорядок в чём-то напоминает работу школьного учителя.

График бывает разный, потому что какие-то мероприятия могут проходить по субботам и воскресеньям. При этом, несмотря на кажущийся размеренным темп, рутины в этой работе достаточно мало. «Это постоянное поле для экспериментов», — отмечает Наталия Михайлова.

Юнона Драничникова в своей работе больше всего любит взаимодействовать с посетителями, обмениваться взглядами. «В то же время постоянное общение — это и самая сложная часть работы», — добавляет она. «Быть „в ресурсе“ и уметь поддерживать высокий уровень вовлечённости — это требует большого эмоционального труда и самоорганизации». Впрочем, то же самое можно сказать и про «классического» педагога, работающего в школе, вузе или в дополнительном образовании.

Михаил Бурцев тоже признаёт, что привлекать и удерживать внимание посетителей к тем или иным предметам, находить и показывать что-то новое, отвечать на вопросы — самое сложное в его работе. Но это одновременно и самое увлекательное, то, что дарит чувство настоящего азарта. А ещё Михаил считает свою работу источником постоянного вдохновения. «Я до сих пор, как в свои первые дни в музее, иногда люблю просто пройтись по экспозиции от древности до хотя бы XVI века, чтобы воочию увидеть, какой огромный путь прошло человечество от Каменного века», — признаётся он.

Читайте также:

Музейная педагогика — это про образование или скорее про маркетинг?

Сейчас музеям, как любым культурным учреждениям, приходится балансировать между необходимостью привлекать как можно большее число посетителей, для чего музейные события должны быть актуальными и популярными, если не сказать «попсовыми», и сохранением высокой просветительско-образовательной функции. Однако Михаил Бурцев уверен: эти задачи неправильно противопоставлять, ведь чем больше посетителей, тем больше людей в итоге будет охвачено и просветительской работой.

Все эксперты единодушны в том, что музейная педагогика находится на стыке этих двух сфер. Работать с аудиторией, то есть привлекать её, удерживать и наращивать — значимая часть работы музейного специалиста. Но и образовательные функции музейных проектов остаются важными. С работой маркетологов задачи музейных педагогов схожи, пожалуй, тем, что они умеют фокусироваться на совершенно разных целевых аудиториях.

В Дарвиновском музее, рассказывает Наталия Михайлова, экспонируется более 60 выставок в год, и каждые два-три месяца выставки сменяются. Благодаря этому у посетителей есть повод посещать музей регулярно. «Основной контингент нашего музея — семейные люди, — поясняет она. — Соответственно, в рамках выставочных программ мы всегда планируем деятельность, которая будет интересна разным возрастным и социальным категориям».

С этой целью, например, работу с детьми от 3 до 7 лет выделили в отдельный проект «Дошкольная академия», ведь в последние годы наблюдается стабильный прирост такой аудитории и появление большого запроса на формы активности именно для неё.

«Поскольку все занятия и экскурсии проводятся для малышей, у таких программ есть своя специфика: они необычайно интерактивны», — отмечает Наталия Михайлова. Ведущий обычно приносит с собой много реквизита и проводит разнообразные игры — подвижные и с карточками, готовит множество тактильных экспонатов, с которыми участники могут активно взаимодействовать, и сам вместе с детьми танцует и поёт.

Для молодёжи Дарвиновский музей проводит целый ряд массовых мероприятий (например, приуроченных ко Дню российской науки, Дню молодёжи, Ночи в музее) с квестами, квизами, дискуссиями, мастер-классами и так далее.

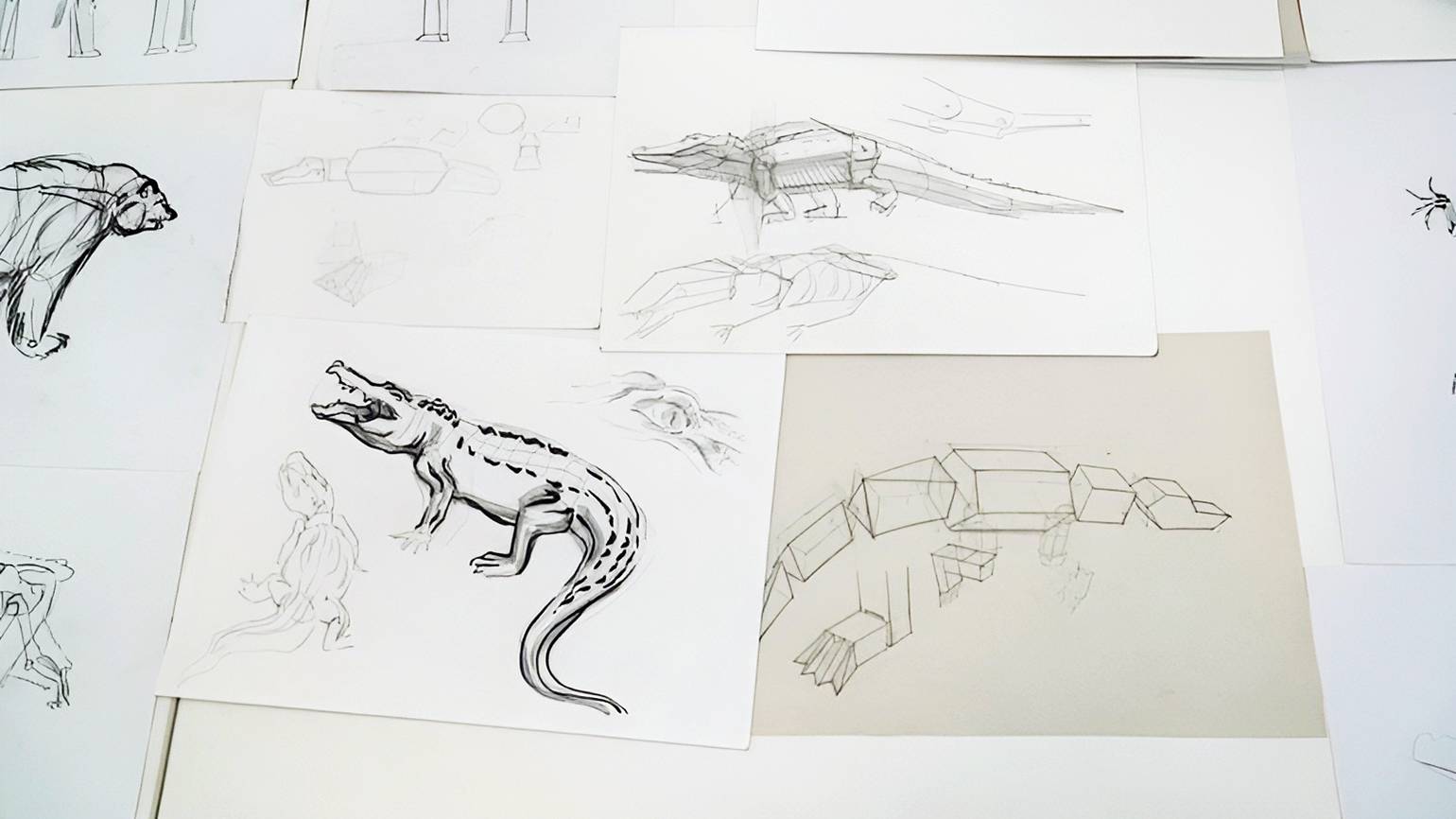

Особый интерес — творческие проекты с привлечением молодёжи к непосредственной разработке и реализации, их музей организует в партнёрстве с другими образовательными организациями. Так, в этом году вместе с Национальным институтом дизайна музейные педагоги реализуют проект «Пиктофауна», где студенты, посетив серию экскурсий, занятий и семинаров, создадут линейку сувениров на тему биологии, экологии и эволюции, которые затем будут продаваться в музее.

Фото: Государственный Дарвиновский музей

Фото: Государственный Дарвиновский музей

Фото: Государственный Дарвиновский музей

Пожалуй, ещё одно сходство с работой маркетологов в том, что, отталкиваясь от идеи, содержания конкретной экспозиции и предполагаемой аудитории, музейные педагоги не могут повторяться и действовать шаблонно. Каждый раз нужно создавать уникальные материалы, экспериментируя и пробуя разные форматы.

«Я особенно горжусь программой, которую создала в Чикагском институте искусств специально для работников городской библиотеки, — приводит пример Юнона Драничникова. — Программу посвятили понятию ритма, потому что это была тема 2024 года в городской библиотеке — „Найди свой ритм“. Я решила подойти к понятию ритма широко и связать его не только с живописью, но и с музыкой и жизнью.

Образовательной целью было познакомить библиотекарей с понятиями ритма и импровизации через искусство, музыку и личный опыт, помочь им осознать ритм как явление повседневной жизни, а также предложить создать собственную художественную импровизацию на основе музыкального ритма. Дальше они уже применяют эти знания в своей работе. Например, им нужно было выбрать книги в коллекции, посвящённые ритму, и они сказали, что поход в музей помог им посмотреть на эту задачу творчески, а не просто выбрать литературу со словом „ритм“ в названии.

Для экскурсии с ними я выбрала картину Василия Кандинского „Импровизация № 30 (Пушки)“ — яркую и ритмичную абстрактную работу. Кандинский часто вдохновлялся музыкой и ритмом при написании своих работ. Я придумала составить плейлист музыки, которую Кандинский упоминал в своих дневниках, и мы вместе с библиотекарями смотрели на картину, обсуждали абстрактное искусство, слушали музыку и создавали собственные цветные импровизации в качестве рефлексии. Этот творческий подход вызвал живой отклик — многие участники позже делились своими эмоциями и благодарили за возможность глубже прочувствовать работу Кандинского через музыку и практику».

Юнона убеждена: одна из важнейших задач музеев сегодня — разрушить стереотип о том, что они представляют собой строгое, в чём-то элитарное и требующее специальных знаний место, где нужно вести себя «правильно» и серьёзно. Просветительские и образовательные программы как раз помогают сломать этот барьер: они создают пространство, куда можно прийти с разным жизненным опытом, поделиться своими мыслями и быть услышанным. И задача музейных педагогов — придумать, как этот диалог с искусством сделать доступным и живым.

Где учатся на музейных педагогов

Предполагается, что музейными педагогами могут работать специалисты, связанные с искусством (культурологи, искусствоведы, историки и так далее) или с наукой по профилю музея, либо выпускники педагогических вузов. Такое образование закладывает фундамент для работы с музейным материалом, но очень многое всё равно приходится добирать на практике.

В российских вузах нет специальных программ бакалавриата именно по музейной педагогике. Но такой предмет изучают в составе программы вузовской специальности «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», а также в составе программ некоторых педагогических специальностей. Иными словами, можно, получив «обычное» педагогическое образование, найти призвание в работе именно в музее.

Специализированную магистратуру по музейной педагогике мы обнаружили, например, в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена. А в МГПУ есть программа повышения квалификации для методистов, разрабатывающих образовательные программы в музеях.

Наши собеседники попали в эту профессию разными путями. Наталия Михайлова пришла работать в Дарвиновский музей, до этого окончив биохимический факультет педагогического университета, а затем магистратуру и аспирантуру по экологии. Она поясняет: «Большая часть наших научных сотрудников, которые работают с посетителями и проводят разнообразные формы занятий, имеют биологическое и педагогическое образование, и оно нам, конечно, очень пригождается».

А Михаил Бурцев окончил исторический факультет МГУ и пришёл работать в Исторический музей после шести лет преподавания в школе. И на фоне того опыта, по его словам, музейная работа показалась ему глотком свежего воздуха: «Дух захватывало от мысли о том, что в своей работе я могу соприкасаться с реальными предметами исторического прошлого, и от ощущения, что все эти памятники они вот, рядом! Больше не было нужды разрабатывать презентации, иллюстративный материал так, чтобы показать различные предметы прошлого. Теперь можно работать непосредственно с самими историческими памятниками, а не просто с их изображениями».

К тому же музейная работа оказалась меньше загружена отчётностью, различными совещаниями и высвободила больше времени и дала больше возможностей для творческой работы.

Многие американские коллеги Юноны Драничниковой — тоже в прошлом учителя и раньше преподавали в школе ИЗО, литературу, историю. Причины для перехода у них, по её словам, были примерно те же: меньше нагрузка, больше творческой свободы при зарплате, сопоставимой с учительской. Сама же она в своё время окончила бакалавриат по филологии (русский язык и русская литература) в СПбГУ и магистратуру по культурологии в ВШЭ, а начинала свою карьеру как экскурсовод: например, в 2015 году работала на исторической панораме «Битва за Берлин» в Санкт-Петербурге, где проводила экскурсии для разных групп — от подростков до профессиональных историков и ветеранов. Юнона отмечает, что тогда в музеях не было специалистов, занимавшихся именно образовательной деятельностью, ситуация стала меняться позднее.

В США она получила вторую магистерскую степень в области управления в сфере искусства (на английском она называется Arts Leadership) в Университете Хьюстона, где изучала, как работают музеи изнутри — с точки зрения менеджмента, стратегии и развития программ. «Но всё равно многие практические навыки я освоила уже в музеях, где работала: там была возможность проходить внутренние тренинги по инклюзии, обучаться работе с нейроотличными посетителями, узнавать больше о психологии восприятия искусства», — рассказывает она.