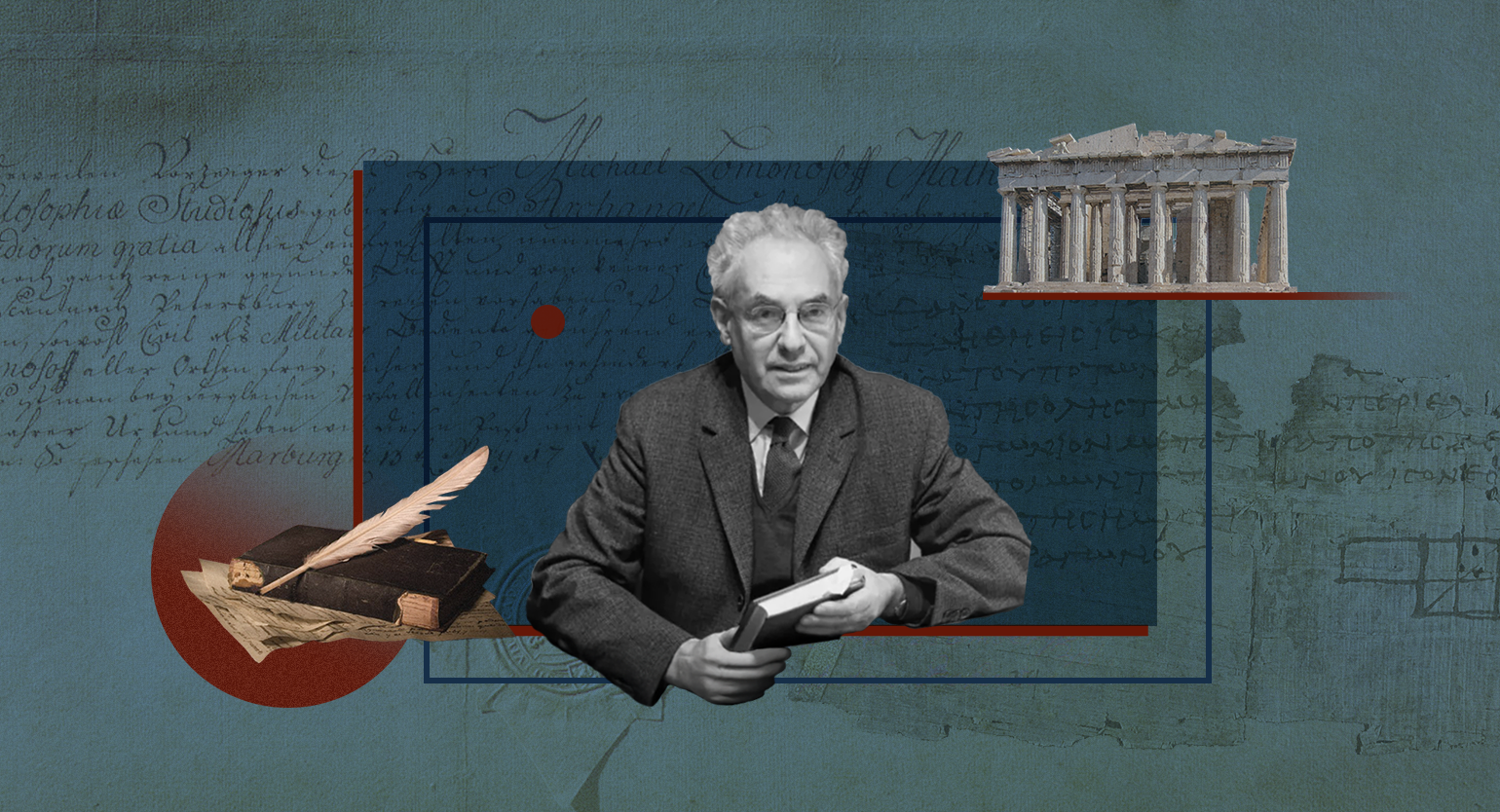

Александр Лурия: как советский учёный заложил основы современных нейронаук об образовании

Рассказываем о жизни и открытиях великого нейропсихолога, изучавшего, каким образом мозг учится, и вдохновившего идеи развивающего обучения.

Александр Романович Лурия (1902–1977 гг.) — человек, который открыл психологам, врачам и педагогам двери в тайны человеческого мозга. Его идеи повлияли как на отечественную, так и на мировую науку. Он стал одним из основателей нейропсихологии, а впоследствии его идеи развились в очень популярную сегодня научную область, которую называют нейронауками об образовании (о том, как познавательная деятельность устроена на уровне работы мозга). Лурия работал и с детьми, и со взрослыми, исследовал речь, мышление, память, эмоции и то, как культурная среда формирует психику.

Его методики помогли тысячам раненых солдат вернуться к полноценной жизни после тяжёлых травм мозга, а также легли в основу диагностики нарушений развития и обучения детей с ОВЗ (Лурия преподавал в Московском Педагогическом дефектологическом институте). Теории Лурии и его коллег заложили основу для идей развивающего обучения.

Лурия имел докторскую степень по педагогике и медицине, был профессором. Он писал о своей работе не только сухим научным, но и живым, образным языком. Благодаря гуманистическому подходу и вниманию к человеку, а не только к диагнозу, он сумел влюбить в науку о мозге широкую публику.

Главные труды Лурии о познавательных функциях мозга: «Речь и развитие психических процессов у ребёнка», «Проблемы высшей нервной деятельности нормального и аномального ребёнка», «Язык и сознание», «Основы нейропсихологии», «Нейропсихология памяти», «Мозг человека и психические процессы», «Об историческом развитии познавательных процессов. Экспериментально-психологическое исследование», «Маленькая книжка о большой памяти».

Биография Лурии и путь в науку: от увлечения Фрейдом — к созданию новой научной дисциплины

Александр Романович Лурия родился в 1902 году в Казани, в семье врачей, и рос в среде, где ценились наука и культура. Так что уже в подростковом возрасте он свободно читал на нескольких языках.

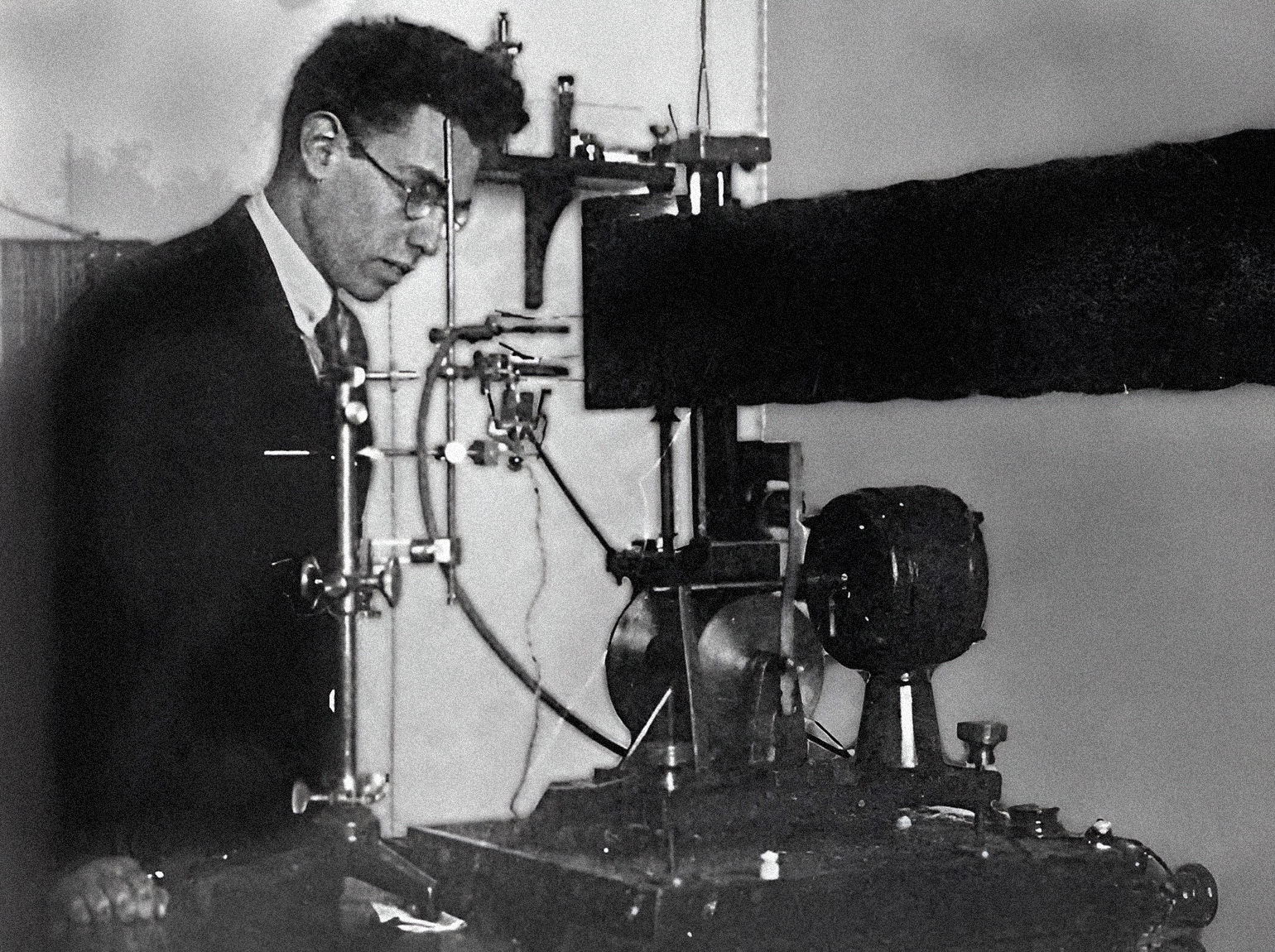

Фото: Luria article archive

В 1918 году шестнадцатилетний Александр поступил на факультет общественных наук Казанского университета, где поначалу метался между несколькими дисциплинами, но в итоге сосредоточился на психологии.

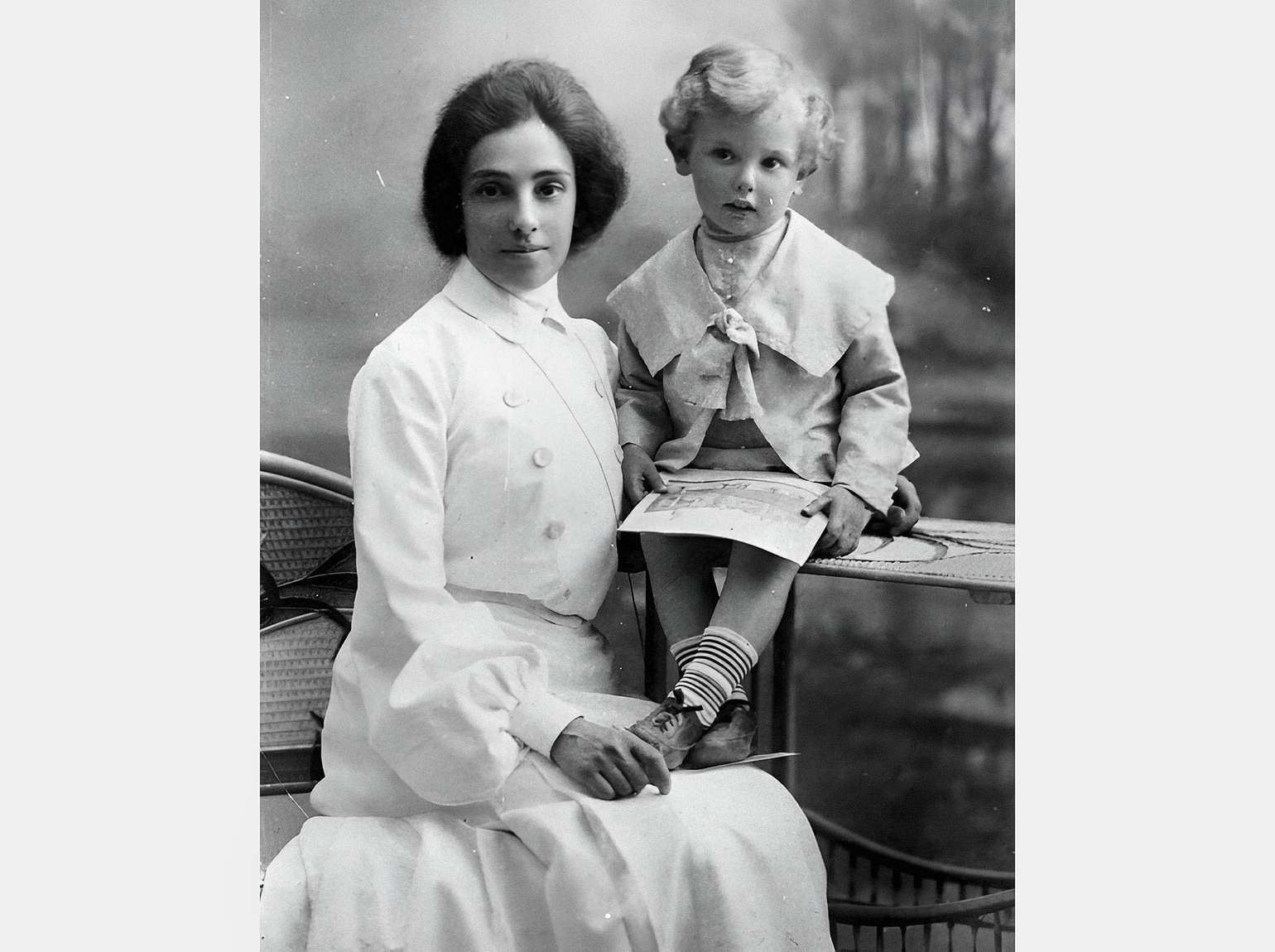

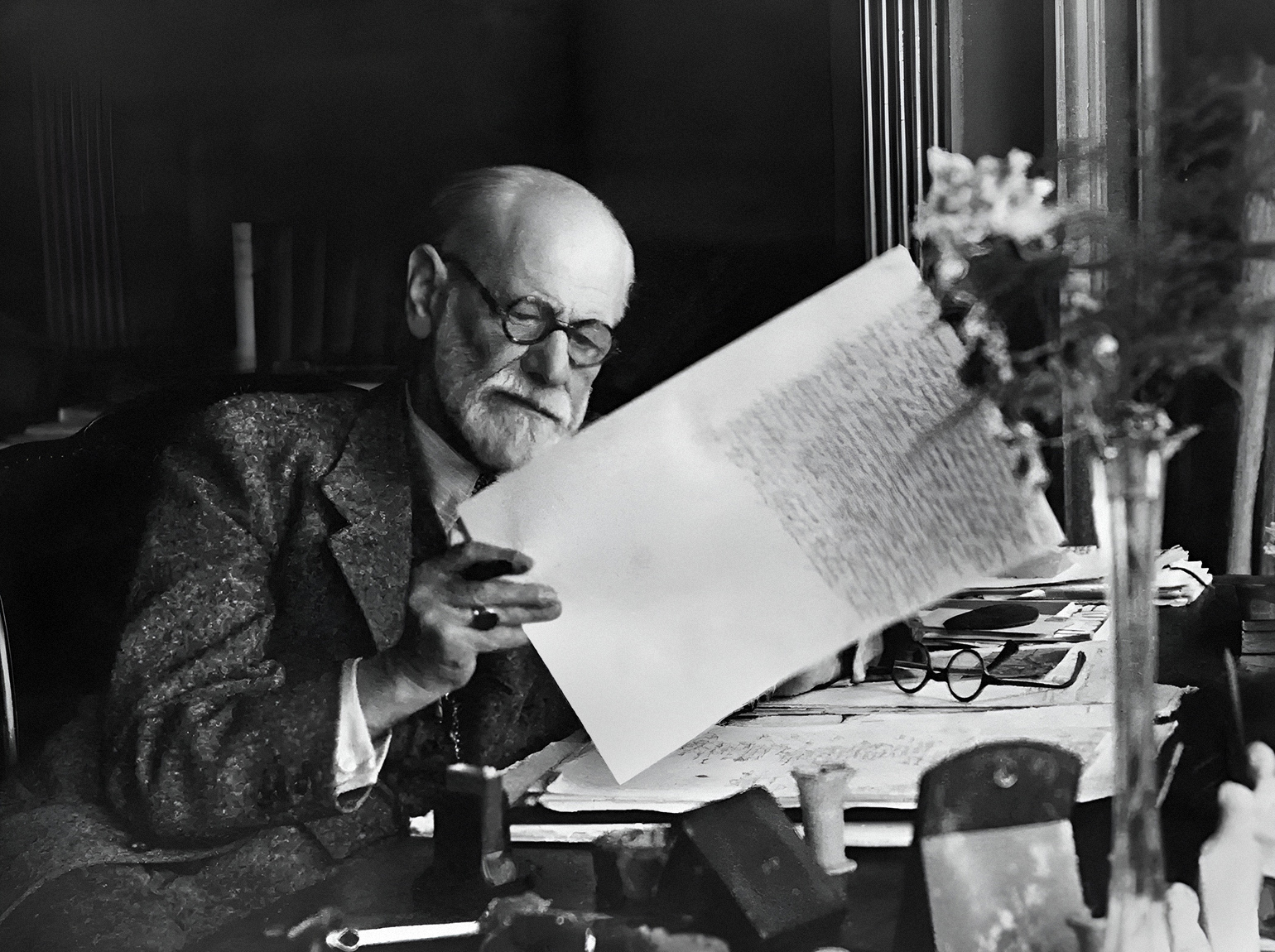

В студенческие годы Лурия увлёкся психологией и познакомился с ранними психоаналитическими трудами Зигмунда Фрейда, Карла Юнга, Альфреда Адлера. Окончив университет в 1921 году, юноша организовал психоаналитический кружок, об открытии которого сообщил самому Зигмунду Фрейду:

«Я даже заказал почтовую бумагу со штампом „Казанская психоаналитическая ассоциация“, напечатанным на русском и немецком языках. Затем я отправил информацию об организации этой группы самому Фрейду и был поражён и обрадован, получив ответное письмо, начинавшееся с обращения „Дорогой господин президент“. Фрейд сообщал, что он рад был узнать, что в таком отдалённом восточном русском городе, как Казань, организовался психоаналитический кружок».

Фото: The Library of Congress

Но вскоре Лурия отошёл от психоанализа: «В конце концов я убедился, что ошибочно считать человеческое поведение продуктом „глубин“ сознания, игнорируя его социальные „высоты“», — писал он. Кроме того, молодой учёный обнаружил, что метод ассоциаций, рекомендуемый Юнгом, оставляет слишком большое поле для субъективного трактования психоаналитика. Будущий основоположник нейропсихологии стал искать собственный научный путь и после окончания факультета общественных наук поступил одновременно на медицинский факультет Казанского университета и в Казанский педагогический институт. Однако ни одно из этих образований тогда не окончил.

Чтобы получить профессиональный практический опыт, приблизительно в то же время Лурия занял должность инженерного психолога-лаборанта в Казанском институте научной организации труда, где исследовал, как тяжёлая физическая работа влияет на умственную деятельность, как утомление сказывается на эффективности труда. Лурия доказал, например, что усталость не просто снижает скорость любой работы, но и изменяет характер ошибок: сначала появляются мелкие, незаметные, а затем — более грубые и систематические. Он также выявил, что рабочие, выполняющие однообразные операции, быстрее теряют концентрацию, и предложил чередовать задания и внедрять регулярные перерывы, чтобы поддерживать эффективность труда.

В 1923 году профессор Константин Корнилов, директор Московского государственного института экспериментальной психологии (Института психологии при Московском университете), предложил Александру Лурии стать его научным работником. Здесь молодой учёный встретился с Алексеем Леонтьевым — своим ровесником, психологом и педагогом, тоже впоследствии ставшим знаменитым. Они стали близкими коллегами и друзьями на всю жизнь.

На этом этапе своей научной работы Лурия создал диагностическую методику сопряжённых моторных реакций. В экспериментах использовал метод свободных ассоциаций вместе с моторным действием: называя какую-либо ассоциацию, испытуемые должны были одновременно сжимать правой рукой пневматическую грушу, держа левую руку неподвижно на другой груше. Это позволяло фиксировать скрытые эмоциональные реакции на те или иные слова. Фактически методика Лурии стала советским прототипом полиграфа.

Фото: Александр Лурия. Природа человеческих конфликтов: Объективное изучение дезорганизации поведения человека. Под общей редакцией В. И. Белопольского, 2-е издание, «Когито-Центр», 2002 год

В 1924 году на II Всероссийском съезде по психоневрологии в Ленинграде Лурия познакомился с молодым психологом Львом Выготским — и позже назвал это событие «поворотным пунктом в моей жизни». Лурия убедил Николая Корнилова пригласить Выготского на работу в Институт психологии. Там они вместе работали до самой смерти Выготского в 1934 году.

В конце 1920-х годов Лев Выготский, Алексей Леонтьев и Александр Лурия заложили основы культурно-исторической психологии — нового направления, объясняющего, как психику человека формирует взаимодействие биологических процессов и культурных факторов. Согласно этой теории, на протяжении своей истории общество вырабатывает и закрепляет в культуре средства коммуникации и кооперации, такие как язык, а также способы их использования. Когда взрослые взаимодействуют с ребёнком, они передают ему эти средства и способы — стихийно или целенаправленно, и тем самым воспитывая и обучая. Только благодаря этому взаимодействию ребёнок развивается и формирует высшие психические функции (ВПФ) — учится понимать речь и говорить, фокусировать внимание, осознанно запоминать новое, решать мыслительные задачи.

Культурно-историческая психология изменила представление, что в обучении нужно опираться на текущий уровень развития ребёнка — то есть учить тому, для чего он уже физиологически созрел. Так как развитие психических функций происходит извне, обучение должно его стимулировать, вести его вперёд, а не догонять. Эта идея, которая оформилась в понятии зоны ближайшего развития Выготского, стала фундаментом современной педагогики.

До конца жизни в своей научной деятельности Лурия придерживался идей, заложенных в культурно-исторической теории. В 1930-х он организовал экспедиции в Среднюю Азию, чтобы исследовать, как социально-экономические условия и уровень образования влияют на восприятие, память и решение познавательных задач, а также изучал влияние наследственности и окружения на интеллектуальную деятельность однояйцовых и разнояйцовых близнецов.

В эти же годы Лурия и Выготский активно работали в области педологии — комплексной науки начала ХХ века, изучавшей развитие ребёнка и объединяющей психологию, педагогику, медицину. Лурия разрабатывал методики диагностики речи и мышления, участвовал в проектах по детской психодиагностике. В 1931–1934 годах учёный работал в Харькове, в Украинской психоневрологической академии, после чего вернулся в Москву.

Педология была очень популярна в раннем СССР, но недолго — меньше десяти лет. После этого маятник политики в науке качнулся от новаторства к сильнейшему консерватизму — любые научные дисциплины должны были опираться на марксизм-ленинизм и не противоречить ему. В 1936 году вышло постановление ЦК ВКП(б), объявившее педологию «извращением», поскольку сама идея, что развитие детей может зависеть от социальных и биологических (генетических) условий, стала считаться «ложно-научной» и «антимарксистской». После этого Александр Романович лишился должности в Медико-генетическом институте.

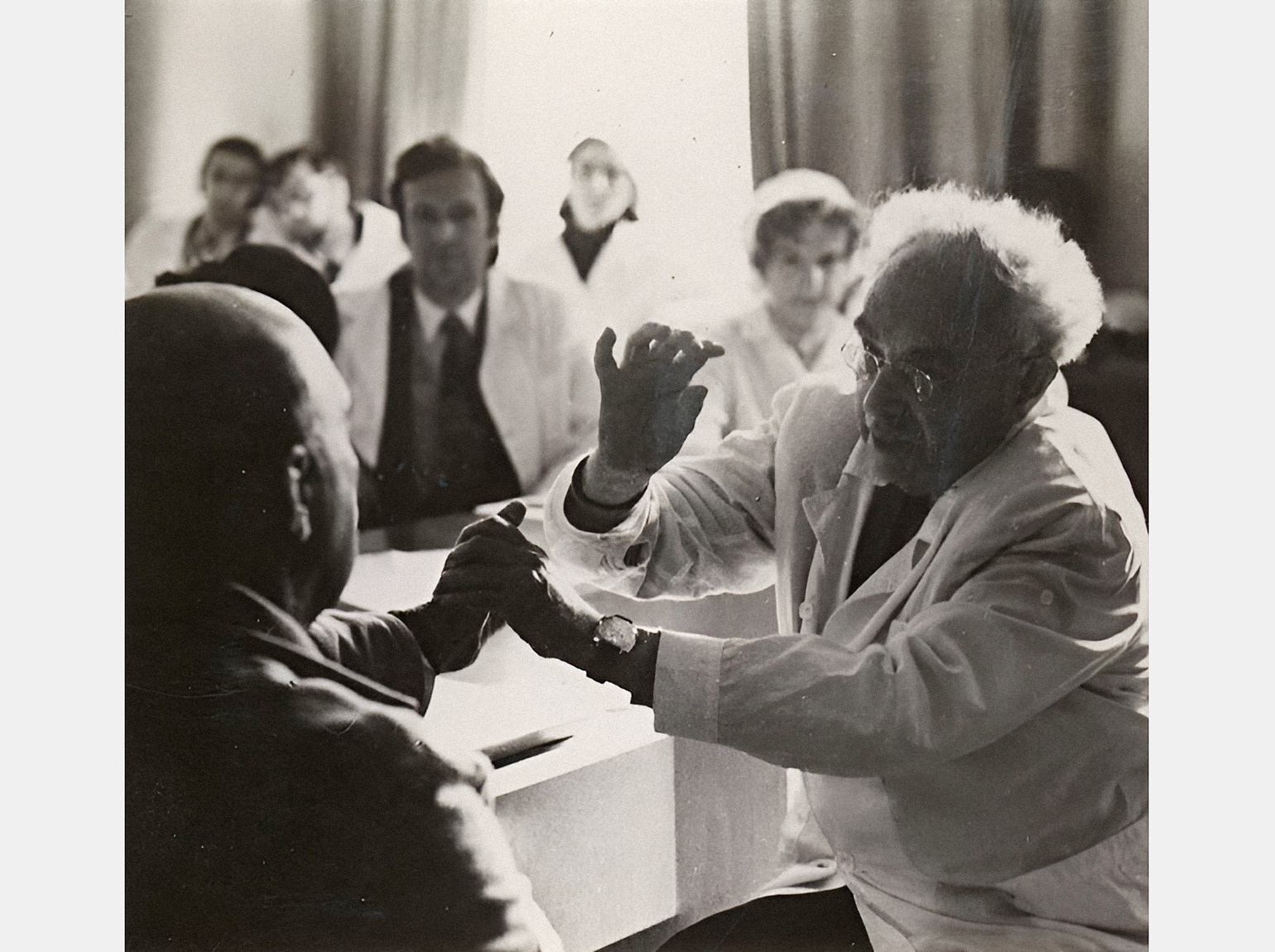

В разгар сталинских репрессий, в 1937 году, Лурия завершил начатое ещё в юности медицинское образование — окончил 1-й Московский медицинский институт. Это позволило ему расширить область исследований и серьёзно заняться научной работой на стыке психологии и медицины — тем, что позднее оформится в нейропсихологию. В этот период, работая неврологом в Институте нейрохиругии под началом основоположника советской нейрохирургии Николая Бурденко, а затем во Всесоюзном институте экспериментальной медицины, Лурия сфокусировался на клинических исследованиях афазии — нарушений речи.

Во время Великой Отечественной войны, с 1941-го по 1944 год, Александр Романович работал в эвакогоспитале в Челябинской области, где исследовал травмы мозга, разрабатывал методы диагностики нарушений психических функций и их восстановления. Когда госпиталь перевели в Москву, учёный продолжил работать в нём до окончания войны. «В этот трагический для страны период мы имели возможность — вследствие большого числа мозговых ранений — углубить наше понимание мозга и мозговой организации психических процессов. Именно во время войны и ближайший послевоенный период нейропсихология превратилась в самостоятельную отрасль психологической науки», — писал Лурия в автобиографии «Этапы пройденного пути».

После войны Александр Романович вернулся в Институт нейрохирургии, но в конце 1940-х, в рамках «борьбы с космополитизмом», в советской науке усилился идеологический контроль. В 1950 году состоялась Павловская сессия, на которой Лурию и других учёных критиковали за отхождение от принципов физиологии, сформулированных академиком Иваном Павловым. В 1951 году лабораторию Лурии в Институте нейрохирургии закрыли, и он переключился на исследование речи и мышления у детей с особенностями развития, работая в Институте дефектологии при Академии педагогических наук СССР.

Лурия вернулся к нейропсихологии только к концу 1950-х и на основе своих исследований опубликовал множество трудов по этой дисциплине, в том числе учебное пособие «Основы нейропсихологии», которое переиздаётся до сих пор. Александр Романович занимался наукой до самой смерти в 1977 году. «Мне хочется сравнить его научную жизнь с деревом, которому несколько раз обрубали ствол, и каждый раз из корня пробивался новый зелёный росток и вырастала новая крона», — писала его дочь Елена Лурия.

Фото: Luria article archive

Как Лурия объяснил работу человеческого мозга

Лев Выготский и Александр Лурия благодаря своим исследованиям заложили основы теории системной динамической локализации высших психических функций (ВПФ) — основополагающей концепции в современной нейропсихологии. Суть её в том, что каждая высшая психическая функция (к ним принято относить память, внимание, мышление, восприятие, воображение, речь) — сложная многокомпонентная система, опирающаяся на работу мозга в целом. При этом разные участки мозга вносят собственный вклад в реализацию той или иной функции — другими словами, отдельная структура мозга отвечает за тот или иной компонент ВПФ.

В процессе развития человека между разными, в том числе удалёнными друг от друга структурами мозга формируются специфические связи — и это позволяет той или иной функции полноценно работать. При этом одна и та же мозговая структура может играть разные функциональные роли, менять своё назначение при определённых условиях.

Ещё одно важное положение теории проистекает из культурно-исторического подхода Выготского, Лурии и Леонтьева: высшие психические функции формируются только под воздействием среды, когда ребёнок взаимодействует с другими людьми и окружающим миром. То есть биологическое созревание мозга само по себе — это лишь «материальная база», необходимая, но недостаточная для полноценного функционирования психики.

По мере того как ребёнок взрослеет, его мозг растёт и перестраивается, а мозговые структуры всё больше специализируются на выполнении тех или иных функций. Это неравномерный процесс — разные структуры созревают в разном возрасте, что отражается и на их функциональности.

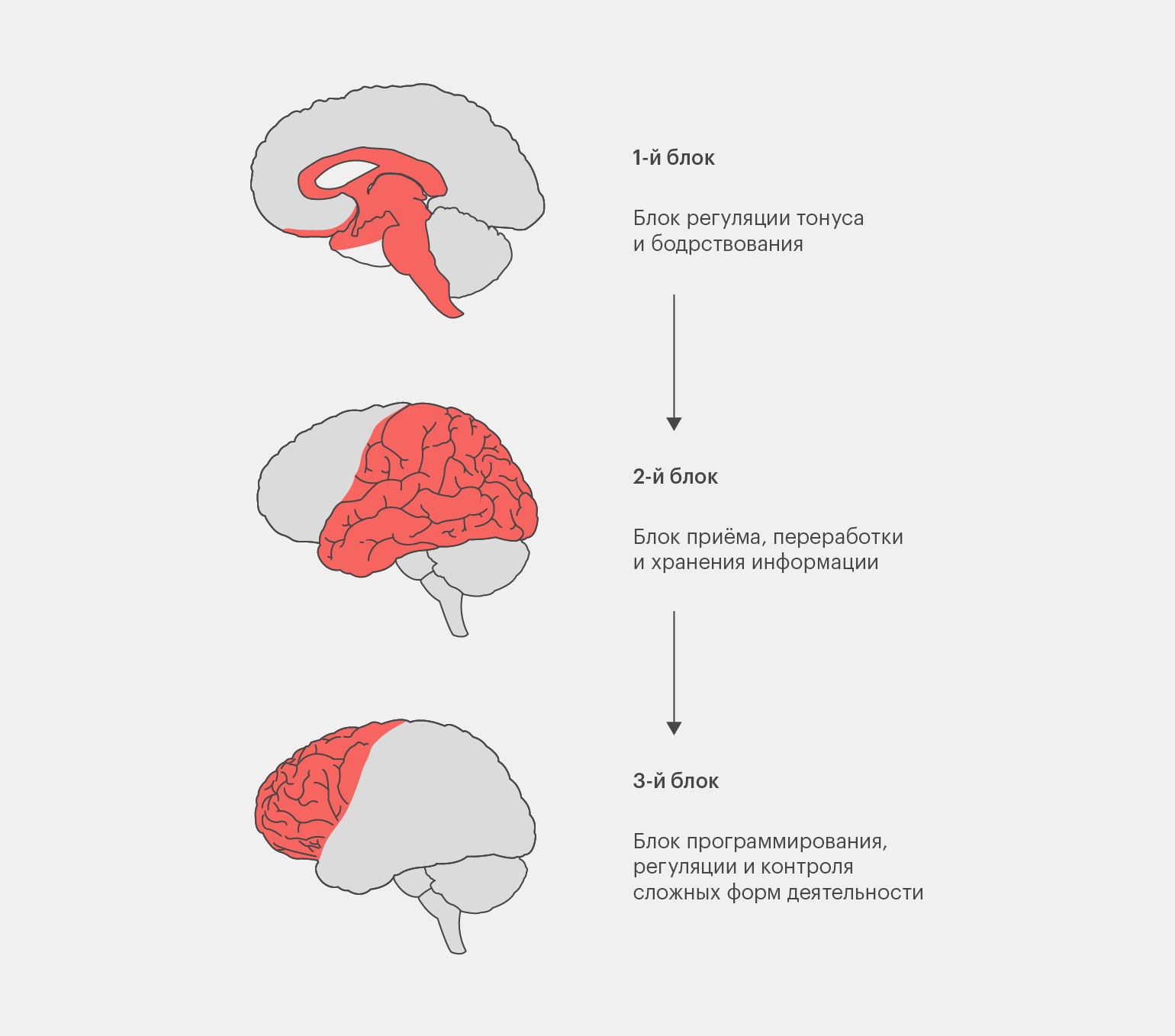

Изменения при созревании мозга и функциональные особенности разных мозговых структур отражает общая структурно-функциональная модель мозга, которую Александр Лурия представил в монографии 1973 года «Основы нейропсихологии». Согласно этой модели полноценную работу психики (то есть выполнение высших психических функций) обеспечивает согласованность трёх функциональных блоков:

- Блок регуляции тонуса и бодрствования (первый блок) развивается внутриутробно и окончательно формируется в раннем детстве. Он отвечает за внимание, память, эмоции, цикл сна и бодрствования, общий тонус нервной системы. При нарушениях этого блока человек чувствует себя утомлённым и сонливым, испытывает эмоциональную нестабильность, не может удерживать внимание. Работу энергетического блока обеспечивают участки ствола и среднего мозга, медиобазальные отделы коры лобных и височных долей, лимбическая система.

- Блок приёма, переработки и хранения информации (второй блок) объединяет работу зрительной, слуховой и кожно-кинестетической анализаторных систем, зоны которых расположены в затылочной, височной и теменной долях коры мозга. Здесь внешние стимулы, которые получает человек, превращаются в целостные образы и закрепляются в памяти. При сбоях в работе этого блока у человека может нарушиться, например, зрение или слух. Либо он может слышать или видеть стимул, но не узнавать его, не распознавать его смысл.

- Блок программирования, регуляции и контроля сложных форм деятельности (третий блок) созревает дольше всего — окончательно он формируется приблизительно к 20 годам. Этот блок размещается в лобной доле коры и делает возможными постановку целей, планирование действий и контроль за их выполнением, обеспечивает осознанную и целенаправленную деятельность.

На примере речевой деятельности можно проследить, как для выполнения высших психических функций важны все три функциональных блока. Так, чтобы человек сказал что-то осмысленное, как минимум его нервная система должна находиться в тонусе — это работа первого блока. Второй блок поможет понять слова собеседника и проследить за ходом его мысли, «достать» из памяти факты и другие данные, которые могут пригодиться. И наконец, третий блок позволит сознательно выбрать подходящие аргументы и сформулировать целенаправленное высказывание.

То же самое относится и к обучению. Для продуктивной учёбы нужны энергия и способность сфокусировать внимание, что регулирует первый блок. Приобрести новые знания и навыки невозможно без обработки и запоминания информации, за которые отвечает второй блок. И наконец, третий блок необходим для саморегуляции в обучении, сознательного приложения усилий.

Как работы Лурии повлияли на педагогику

Доктор психологических наук, академик РАО Александр Асмолов отмечает, что идеи Лурии, Выготского и Леонтьева сформировали новые направления психологии личности в России, главный тезис которых такой: «Индивидуумом рождаются, личностью становятся, а индивидуальность отстаивают».

Концепции учёных получили развитие в различных направлениях, и в том числе они легли в основу современных программ дошкольного и школьного образования.

Например, современные детские образовательные программы основаны на системно-деятельностном подходе, который строится на идеях развивающего обучения. А система развивающего обучения, в свою очередь, базируется на теории культурно-исторической психологии — наследии Лурии, Выготского и Леонтьева.

Александр Лурия показал, что трудности ребёнка нельзя объяснять исключительно биологическими причинами: они формируются в определённом культурном и социальном контексте, а потому их решение требует комплексного подхода. Методики, разработанные учёным, стали основой программ развития речи, памяти и мышления, а также практик логопедии и специального образования для детей с особенностями развития.

Кроме того, именно Лурия ввёл в научный оборот термин «нейропсихология», определив её как синтетическую дисциплину на стыке неврологии и психологии личности. В его понимании мозг нельзя рассматривать как изолированный орган: он включён в систему социальных связей и культурных значений, через которые человек познаёт мир.

Идеи Лурии сегодня принято рассматривать как предпосылки для развития когнитивной психологии. В отличие от бихевиористов, которые ограничивались описанием внешних реакций на стимулы, Александр Романович исследовал внутренние психические процессы: внимание, память, речь, мышление. А такие разработки Лурии, как модель функциональных блоков мозга, заложили основы современных когнитивных наук, в том числе нейронаук об образовании, которые изучают мыслительные процессы в их связи с физиологией мозга.

Ученики и последователи Лурии продолжили его дело. Жанна Глозман разработала количественные методы нейропсихологической диагностики, Евгения Хомская создала методики восстановления после афазий, а Людмила Цветкова предложила систему восстановительного обучения при нарушениях речи. Татьяна Ахутина посвятила множество научных работ проблемам развития речи с точки зрения нейролингвистики. Юрий Микадзе развивает новое направление — дифференциальную нейропсихологию детского возраста.

Луриевская школа живёт и в практике. В Москве работает Центр детской нейропсихологии имени А. Р. Лурии, где более 60 специалистов помогают детям с трудностями обучения и развития. Центр принимает свыше 2500 детей в год, публикует исследования, обучает педагогов и психологов. Так идеи Лурии продолжают работать в современной школе и дошкольном образовании, превращаясь из академической теории в реальную помощь детям и их семьям.

Интересные факты о Лурии

- Александр Романович обладал хорошими способностями к изучению иностранных языков: он свободно читал на английском, французском и немецком, работал с научными публикациями на этих языках, а также изучал латынь и древнегреческий для чтения классических текстов. А во время экспедиций в Среднюю Азию в 1930-х освоил узбекский, чтобы общаться с местными детьми и взрослыми и собирать данные о влиянии культуры на развитие языка и мышления.

- Лурия был блестящим писателем — его книги о пациентах читаются как художественная литература. Оливер Сакс, британский невролог и писатель, автор бестселлеров «Человек, который принял жену за шляпу» и «Пробуждения», говорил, что именно тёплый и образный стиль текстов Лурии вдохновил его самого писать о необычных и порой пугающих состояниях пациентов. Он называл Лурию образцом «поэтической науки», имея в виду, что искусство и наука соединяются у него в единое целое. Сакс впервые увидел Лурию на лекции в Лондоне в 1958 году, затем прочёл его книги, изданные на английском языке. В 1970-х годах они состояли в личной переписке.

Изображение: Александр Лурия. «Потерянный и возвращённый мир». Cambridge, 1972 год

- Лурия сотрудничал с Сергеем Эйзенштейном, советским кинорежиссёром, сценаристом и теоретиком кино. Их объединял интерес к тому, как мозг воспринимает и перерабатывает образы: Эйзенштейн искал научное объяснение воздействию монтажных приёмов на зрителя, а Лурия изучал механизмы воображения и ассоциативного мышления. После смерти Эйзенштейна в 1948 году у него во время вскрытия извлекли мозг и передали Лурии для исследовательских целей. Тот установил, что мозг режиссёра отличался увеличенным правым полушарием, отвечающим за визуальные образы и обработку пространственной информации, тогда как левое полушарие имело обычный размер. Эти данные Лурия использовал в образовательных целях, показывая студентам асимметрию полушарий и связь структуры мозга с выдающимися творческими способностями.

- Влияние Лурии на кино не ограничилось сотрудничеством с Эйзенштейном. Как считает режиссёр Тимур Бекмамбетов, именно повесть Лурии «Потерянный и возвращённый мир» стала отправной точкой для целого направления фильмов о человеческом сознании — от «Сталкера» и «Пролетая над гнездом кукушки» до «Пробуждения» и «Начала». На голливудские фильмы на эту тему, поясняет Бекмамбетов, сильно повлияло творчество Оливера Сакса, а тот, как уже упоминалось, считал своим вдохновителем именно Лурию. Так идеи советского учёного стали частью не только науки и образования, но и массовой культуры.