5 любопытных фактов о том, как начальная школа стала обязательной

31 августа 1925 года ВЦИК СНК издал Декрет «О введении в РСФСР всеобщего начального обучения». Но это было только начало обязательной началки.

Сегодня, когда бесплатное среднее образование является обязательным и гарантировано всем, трудно представить, что всего сто лет назад обязательной и всеобщей не была даже начальная школа. Более того — появлению обязательной началки многие были совсем не рады. Рассказываем, как отнюдь не просто начиналось обязательное начальное образование в России.

Факт №1

Обязательные началки в России появились только после революции, и то не сразу

В дореволюционной России начала XX века много говорили о необходимости всеобщего начального образования, но так его и не ввели. На это вечно не хватало денег. Исключениями были входившие в Российскую империю Эстляндская и Курляндская губернии (территории современной Прибалтики) — там начальное образование стало обязательным в 1870-х годах.

Хотя подавляющее большинство начальных школ в России были всесословными и бесплатными, то есть открытыми для любых желающих, их попросту не хватало, чтобы принимать действительно всех. Многим детям отказывали из-за отсутствия мест. А в сельской местности школы имелись далеко не в каждой деревне, и ближайшая могла быть слишком далеко.

Известно, что к 1890 году из всего числа детей школьного возраста образование получали лишь 15%. Вплоть до революции 1917 года число школ росло, но оставалось далёким от количества, необходимого, чтобы охватить всех детей. Кроме того, многие крестьяне, да и городская беднота не считали нужным учить грамоте дочерей, а в семьях побогаче девочек обучали дома. Поэтому из всех учащихся в начальных школах даже к 1915 году девочек было лишь 35,6%.

Большинство начальных школ были не государственными, а либо церковно-приходскими, либо организованными на деньги земств, благотворителей и общественных активистов.

Читайте также:

Неудивительно, что отсутствие обязательного начального образования служило одним из главных поводов для критики царского режима. После революции уже в 1918 году новая власть выпустила декрет, в котором все многочисленные типы прежних школ заменили на единую трудовую школу и объявили её бесплатной, а также обязательной к посещению для всех детей обоих полов 8–17 лет.

Но, конечно, большевики понимали, что на деле ввести обязательное образование в такой большой стране, да ещё и в тех тяжёлых условиях, в которых она находилась тогда, одним махом невозможно. Поэтому декрет содержал оговорку: немедленно нужно вводить всеобщее обучение только там, где для этого есть условия, а первостепенная задача — сначала организовать единую школьную сеть.

Однако в первые годы советской власти условий для всеобщего обучения (даже на уровне только началки) на самом деле не было нигде — новые школы не открывались, а старые, наоборот, закрывались. Шла гражданская война, свирепствовал голод, старые институты рухнули, новые ещё не развились. Денег на строительство и содержание школ не было ни у центральной власти, ни у властей на местах. Первый советский «министр» (нарком) просвещения Луначарский в 1922-м признавал, что начальных школ достаточно только для половины детей.

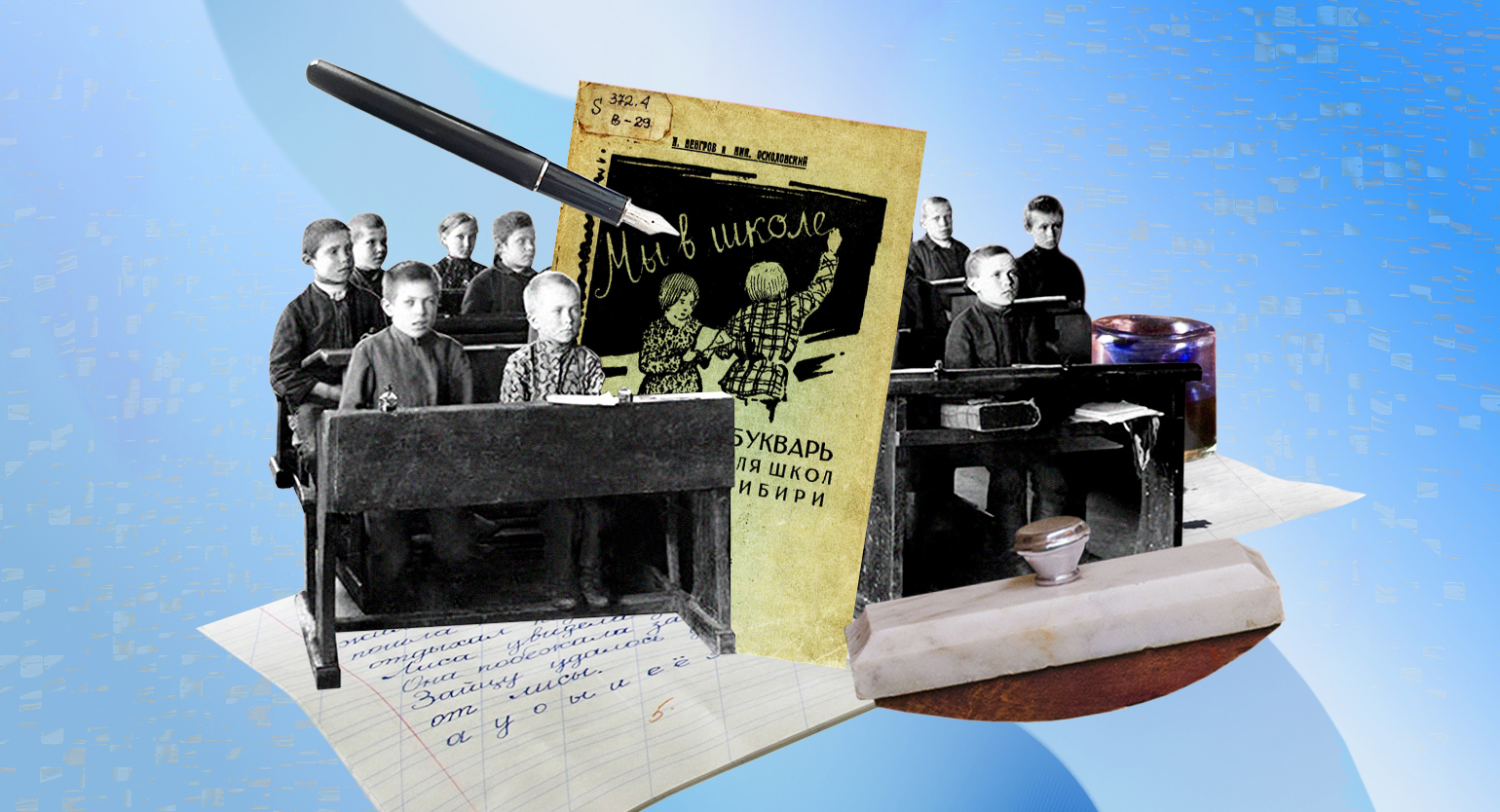

Фото: National Library of Norway

Те учебные заведения, которые всё же работали, как-то выживали без письменных принадлежностей и зачастую даже без скамеек. Располагались они в нетопленых и часто не предназначенных для учёбы помещениях: в усадьбах бывших помещиков, домах священников и раскулаченных крестьян, в бывших народных домах (так называли культурно-просветительские учреждения), церквях, сельских клубах.

Из-за дефицита средств властям пришлось в 1923 году в качестве временной меры даже ввести плату за учёбу. Но тогда же Совнарком взялся за разработку плана введения всеобщего обучения. Для его внедрения наметили срок в десять лет. И в том же 1923 году приняли Устав единой трудовой школы, который установил формат четырёхлетней школы первой ступени — начальной. Таким он и сохранился до реформы 1969 года, когда началку сократили до трёх лет.

Факт №2

От декларации до реального введения обязательной началки прошло не меньше десяти лет

31 августа 1925 года вышло постановление ВЦИК и СНК о введении всеобщего начального обучения и построении школьной сети в РСФСР. Но оно тоже не вводило обязательное образование, а лишь намечало дорожную карту для его внедрения. В нём говорилось, что четырёхлетняя трудовая школа первой ступени должна стать действительно общедоступной и бесплатной для всех детей 8–11 лет не позднее 1933/1934 учебного года, ну а пока такой возможности не было, плата сохранялась.

Постановление также содержало общие принципы организации сети школ: например, что необходимое число трудовых школ первой ступени определяется из расчёта «один учитель на 40 детей» и не более двух групп на одного учителя, при этом открывать школы следовало в радиусе трёх вёрст (чуть более трёх километров) от населённых пунктов, а дальше — только при условии транспортировки детей или организации при школе интернатов для проживания. Также устанавливались подходы к финансированию школ.

К 1926–1927 году более детализированные местные планы введения всеобщего обязательного начального обучения разработали уже почти во всех краях и областях, и постановление СНК 1927 года определило порядок его внедрения в РСФСР. Согласно этому новому документу, власти на местах должны были сами принимать решения об обязательном начальном образовании, если соблюдены следующие условия:

- зданий и мест хватает для учёбы не больше чем в две смены;

- на одного учителя приходится не больше 40 учеников;

- учёба в начальной школе будет бесплатной;

- школы обеспечат всем необходимым;

- учителям гарантирована зарплата в установленном законом размере (заметим, что размер этот был очень маленьким — 23–50 рублей в зависимости от тарифных поясов, что даже в верхней планке едва дотягивало до 75% самой низкой ставки промышленного рабочего).

Сначала обязательным начальное образование должно было становиться только для детей 8 лет, а затем распространиться на всех от 8 до 11 лет.

Фото: Государственный исторический музей Южного Урала

Примерно половина детей этого возраста на тот момент были неграмотными, но ситуация постепенно улучшалась. Число начальных школ с 1923 по 1928 год увеличилось с 60 до 80 тысяч, а учащихся — с 4,3 до 6,1 миллиона.

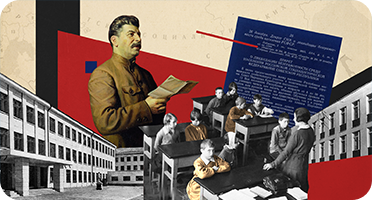

На фоне этих успехов в 1930 году вышло постановление «О всеобщем обязательном начальном обучении». Именно оно наконец-то ввело обязательный минимальный уровень образования для всех детей 8—10-летнего возраста в СССР — четырёхлетний курс начальной школы, а в промышленных городах, фабрично-заводских районах и рабочих посёлках — обязательную семилетнюю школу.

Постановление предписывало принять осенью 1930 года в трудовую школу всех детей 8–10 лет, которые до настоящего времени не учились. А кроме того — организовать при школах ускоренные двухгодичные и одногодичные курсы и группы для подростков 11–15 лет, которые начального образования до сих пор не получили. Прямо предписывалось, что родители и опекуны обязаны отправлять детей на учёбу, иначе им грозила ответственность.

Государство усиливало финансирование школьного строительства и образования в целом, но и призывало общество тоже прилагать к этому усилия — за счёт соцсоревнований (по сути, бесплатных переработок) и добровольных отчислений.

Для самых малообеспеченных семей вводили материальную помощь на приобретение учебников, письменных принадлежностей, одежды и обуви, снабжения питанием. А ещё для детей рабочих и крестьянской бедноты предписано было организовать предварительную подготовку к школе. Это должны были делать «в порядке общественной работы», то есть бесплатно, учителя, практиканты педагогических институтов и техникумов и даже старшеклассники.

При этом по-прежнему ощущалась нехватка учебных помещений. Поэтому по официальным данным, всеобщее начальное образование реально удалось организовать лишь к 1934 году: тогда количество школ достигло 110 тысяч, а учащихся — 14,1 миллиона. Однако на деле процесс продолжался до конца 1930-х, и насколько он был завершён в довоенные годы — вопрос спорный. Так, если, например, в Мордовской АССР все дети школьного возраста были охвачены начальным образованием уже в 1934 году, то на Северном Кавказе — только к началу 1940-х.

Стоит отметить, что то же постановление «О всеобщем обязательном начальном обучении» предусматривало и обязательное прохождение всего курса семилетней школы для детей, оканчивающих школу первой ступени начиная с 1929–1931 годов. Правда, тогда это касалось лишь школьников промышленных городов, фабрично-заводских районов и рабочих посёлков. Действительно всеобщей школа-семилетка стала гораздо позже, и процесс этот тоже растянулся надолго. Затем с 1959/1960 учебного года в СССР ввели обязательное восьмилетнее образование, а постановлением 1972 года — всеобщее среднее (10 классов).

Факт №3

Чтобы ввести обязательную началку, учителей пришлось буквально мобилизовать как в армию

Для организации всеобщего обязательного начального образования нужно было не только нарастить количество школ, но и где-то взять необходимое число учителей. Даже в царской России одной из причин невозможности ввести обязательную началку была нехватка педагогов.

Фото: архив Виктора Головачева / История России в фотографиях

А в годы революции количество образованных людей в стране ещё сократилось: кто-то погиб, кто-то эмигрировал, кто-то просто не хотел сотрудничать с новой властью. Та и сама стремилась почистить педагогические ряды от тех, кого считала чуждым классовым элементом: за 1920-е годы прошло четыре крупные чистки, и во время самой масштабной — 1928 года — уволили 45% учителей. Многие педагоги увольнялись сами и переходили на другую работу. Причины — слишком низкая зарплата, перебои с её выплатой, а также обязанность помимо школьных дел заниматься многочисленной общественной работой, например, бороться с лодырничеством среди взрослых.

В результате в 1930–1931 годы учебные заведения были обеспечены только 30% от необходимого числа кадров начальной школы.

В ход пустили опыт мобилизации учителей, опробованный при введении декрета о ликвидации безграмотности 1919 года. Усилили контроль за распределением выпускников пединститутов и педтехникумов и отправляли их работать в школы ещё во время учёбы. Всех, кто получил педагогическое образование (даже до революции) и проработал по специальности хотя бы год, могли снять с текущей работы и командировать в школы под угрозой административной ответственности. При этом за ними должна была сохраняться зарплата, которую они получали на старом месте, однако на деле это требование часто было неосуществимо, особенно в сельских школах.

Быстро организовали массовую подготовку новых кадров. Для этого пришлось срочно развернуть сеть педагогических институтов и техникумов, а также специальных педагогических курсов и увеличить количество учащихся там. Сначала планировалось, что на курсах будут учиться год, но из-за острой нехватки учителей в 1930/1931 учебном году сроки урезали до двух-трёх месяцев. Во второй половине 1930-х подготовка занимала уже шесть-восемь месяцев. На учёбу в основном мобилизовали комсомольцев и членов профсоюзов, по окончании выпускники обязаны были отработать в школе три года. В 1931–1935-х годах эти курсы прошли 148 тысяч человек.

Благодаря этим мерам численность педагогов быстро выросла, но многие из них и сами имели образование лишь на уровне начальной школы и курсов. Конечно, это сказывалось на их профессионализме и уровне знаний детей. На то, что учителя делают ошибки при проверке тетрадей, указывала специальная комиссия Наркомпроса в 1931 году.

В 1933 году Наркомпрос ввёл постоянно действующую систему повышения квалификации педагогов. В середине 1930-х за задержки зарплаты учителям ввели уголовную ответственность, а оклады повысили на 10–25%. И хотя эта надбавка была совсем небольшой, в одном только РСФСР в школы после этого вернулись 13 тысяч ранее уволившихся учителей. А ещё педагогов стали понемногу разгружать от общественной работы.

Читайте также:

Факт №4

Единые учебные программы стали складываться только в 1930-х, а до этого детей учили, кто во что горазд

В течение 1918 года большевики отменили оценки, экзамены, домашние задания и даже классно-урочную систему, ввели ученическое самоуправление и провозгласили основой образования труд. Вышел даже циркуляр об изгнании учебников из школы — потому что в свете наступления новой эпохи они учили «не тому» и «не так». Подробнее об этих экспериментах и их последствиях мы уже рассказывали.

Первые новые учебные программы и планы, да и то — необязательные к применению, Наркомпрос выпустил только в 1920 году. В них главное место в школах первой ступени (начальной) отводилось родному языку и арифметике. Значительную роль отводили физкультуре и эстетическому воспитанию — рисованию, пению.

Но кто-то счёл эти учебные программы излишне традиционными, и с 1921 года Научно-педагогическая секция Государственного учёного совета (ГУС) взялась их переделать. Результатом стали так называемые схемы ГУСа. Согласно им, школьники изучали не отдельные науки, а комплексы — сведения о каком-то предмете или явлении, собранные из различных отраслей знания. В 1924–1926 годах комплексные программы стали обязательными для школ первой ступени.

Весь материал строился по трём блокам: природа, труд, общество. Сами комплексные темы могли быть, например, такими: «Домашние животные», «Наш город», «Праздник 1 Мая», «Осенние работы в деревне», «География России и других стран», «Жизнь человеческого тела», «Картинки прошлого человечества», «Охрана здоровья детей» и так далее. Подразумевалось, что родной язык и арифметику следует тоже изучать в контексте с комплексной темой. Идея была в том, что такой подход должен научить детей мыслить от частного к общему.

Вскоре стало понятно: учебные планы, в которых есть только фрагментарные сведения из разных наук, а обучение письму и счёту отброшено на второй план, давали очень слабые знания и навыки. К тому же придуманные комплексы знаний плохо соотносились с возрастом и уровнем подготовки школьников, связи между разными сообщавшимися детям фактами часто были надуманными, а принцип «от частного к целому» не работал. Даже опытным учителям справиться с новой методикой было непросто, что уж говорить о тех, кто пришёл в школу после краткосрочных педагогических курсов.

В итоге комплексный подход учителя внедряли, кто во что горазд. Некоторые вообще практиковали сомнительные эксперименты — например, учили читать и писать методом «целых слов», который игнорировал звуковой состав слова и мешал усваивать орфографию.

Сам Луначарский высказался на этот счёт в 1925 году так: «Учитель ломает голову над программой ГУСа, а дети в это время растут неграмотными». Родители тоже жаловались на то, во что превратились школы.

Большинство же учителей старой закалки просто игнорировали новый подход и учили по-старому, ведя комплексные планы только на бумаге, для отчётности. Да и буквари с прочими учебниками до середины 1920-х годов тоже зачастую приходилось использовать втихаря дореволюционные. Новые появились не сразу, в недостаточном количестве, и не единые, а разнообразные, часто сумбурные — вникать в это не всем хотелось.

Осознав ошибку, Наркомпрос в 1925–1927 годах отошёл от схем ГУСа. А 5 сентября 1931 года ЦК ВКПб издал постановление «О начальной и средней школе», которое полностью положило конец школьным экспериментам, осудило применение непроверенных новых методов и стало началом возрождению традиционной системы образования — с классно-урочной системой, чётким предметным расписанием, домашними заданиями и оценками.

Ещё через год ЦК ВКПб признало необходимым разработать единые для страны предметные программы с точно очерченным и систематизированным кругом знаний. Программы должны были обеспечивать знание школьниками фактов, усвоение основ науки и получение навыков письма, речи, математических упражнений. Предписывалось, что учитель обязан систематически и последовательно излагать учебный материал и приучать детей работать с учебниками.

В 1933 году постановили ввести стандартизированные учебники, а в 1935-м приняли унифицированный внутренний распорядок в начальной, неполной средней и средней школе — включая единую пятибалльную систему оценок и единую обязательную школьную форму (правда, сначала её ввели только в школах Москвы, Ленинграда и других крупных городов).

Так советская школа стала обретать черты, по которым мы её сегодня знаем и помним.

Факт №5

Обязательной началке не все были рады

Конечно, появление возможности бесплатно учить детей обрадовало тех, кто мечтал об этом, но раньше не имел такой возможности. Однако были и те, кто принял нововведение в штыки.

Особенно тяжело шло внедрение обязательного начального образования в сельской местности. Крестьянам очень не нравились вмешательство школы в частную жизнь и антирелигиозная пропаганда. А главное — дети в крестьянских семьях всегда были рабочими руками, нередко это был вопрос выживания. До революции, если в деревне и имелась школа, то учебный год в ней длился значительно меньше, чем в городе: начинался он после окончания сельскохозяйственного сезона и длился до начала посевных. На занятия дети ходили по желанию и в основном ровно до тех пор, как научатся читать и писать (или только читать). Девочек в школу вообще отдавали редко — им приходилось нянчить младших детей, много помогать по хозяйству, а мировоззрение в крестьянских семьях было в духе «девочкам учёба ни к чему».

Требование в обязательном порядке отправлять детей в школы на целых четыре года, особенно если школа была далеко и нужно было оставлять ребёнка в интернате, сильно ломало этот привычный уклад.

К тому же сельские жители не понимали саму концепцию трудовой школы, считали, что дети там теряют время зря. «Писать, читать и считать ребёнок за два года кое-как научится, а там ведь опять тому же учить будут: той же грамоте, которую он уже знает, зачем зря болтаться?» — заявляли селигерские крестьяне в 1924 году. «А разве в школах теперь чему-нибудь учат? — возмущалась одна крестьянка из Ставропольской губернии по поводу трудового обучения. — Они там только полы моют да подметают, ямки копают да зарывают <...> Разве это учение <...> Читать не умеют и говорят, что в школе учитель ничего и не задавал».

Поэтому крестьяне зачастую игнорировали требование об обязательном обучении. Самым частым предлогом было то, что у детей нет одежды и обуви, чтобы ходить на уроки (в самых бедных семьях это было правдой, в прочих — лукавством). Сами же дети в школу, как правило, стремились, и это приводило к конфликтам с родителями. Опросы показывали, что ребятам комфортнее в школе, чем дома.

Фото: История России в фотографиях / МАММ / МДФ

В городах же обязательной советской школе были совсем не рады семьи из «бывших»: интеллигенции, дворян, предпринимателей, царских чиновников, священнослужителей, богемы. Их дети раньше ходили в гимназии и прогимназии, духовные училища или занимались с учителями дома. Теперь же все типы школ свели к одному — единой трудовой, смешав в ней разный контингент учеников, и сделали её посещение обязательным. В этой новой школе под запретом оказался Закон Божий, который в дореволюционных началках всех типов считался одним из важнейших предметов (а в семьях от религиозных традиций так просто не отказались), и на его место пришла социалистическая пропаганда — что, опять же, отнюдь не нравилось таким семьям. Концепция трудовой школы им была не близка точно так же, как и крестьянам, да и многочисленные педагогические эксперименты у многих родителей вызывали недоумение и отторжение.

Поэтому представители интеллигенции старалась искать школы, хотя бы отчасти сохранившие прежние порядки и дореволюционных учителей, или, пока это было возможно, учили детей дома «по-старому» — самостоятельно, по сохранившимся книгам, либо с репетиторами, ради которых распродавали мебель, картины, украшения.

Так, некто К. Д. Медведская, учившаяся в конце 1920-х годов, в интервью социологу Софье Чуйкиной рассказывала: «Тогда было очень плохо с занятиями, школы только становились на ноги. И отчим со мной занимался сам. Примерно около трёх лет он мне давал уроки. <...> Учил меня по всем предметам, которые полагаются в школьной программе. Он знал её, где-то раздобыл, очевидно. Меня же экзаменовали потом в школе по всем предметам».

Введение обязательного обучения для детей из таких семей стало тяжёлым опытом. Так, Н. П. Панаева вспоминала: «Меня вообще не хотели отдавать в школу. Не потому, что мне будут там преподавать, а потому, что я встречусь с этими уличными детьми. Меня же держали в совершенной изоляции, в изоляции ХIХ века. И вот, с этим ХIХ веком я в 1930 году пришла в школу, где были красные галстуки, юнгштурмовки и тому подобное».

Художник Илья Глазунов, родившийся в 1930-м в Ленинграде в семье бывших дворян, тоже писал про подобное отношение родителей в школе: «В 1938 году я был отдан в школу напротив нашего дома на Большом проспекте Петроградской стороны. Накануне этого события мать почему-то проплакала весь вечер, а дядя Кока утешал её: „Что ты так убиваешься, не на смерть же, не в больницу?“ Понижая голос, мать возражала ему: „Они будут обучать его всякой мерзости. Он такой общительный... Чем это всё кончится? Детства его жалко“».

Впрочем, именно благодаря школам дети «бывших» приспосабливались к жизни в советской действительности, и многие из них впоследствии успешно интегрировались в неё.

Основные источники

- 26 декабря 1919 г. Декрет СНК о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР.

- Балашов Е. М. Политика в области школьного, профессионально-технического и среднего специального образования, 1917–1941 годы // Расписание перемен: Очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи — СССР (конец 1880-х — 1930-е годы). М., 2012.

- Всеобщее обучение // Российская педагогическая энциклопедия. М., 1993.

- Декрет ВЦИК от 16 октября 1918 года об единой трудовой школе РСФСР.

- Декрет СНК РСФСР о подготовке преподавателей для школ национальностей нерусского языка. 21.11.1925

- Ершова О. В. Начальное образование в РСФСР в 1920-е годы: исторический опыт // Вестник Чувашского университета.

- Лиджеева К. Ф. Проблемы подготовки и введения всеобщего начального обучения в первые десятилетия советской модернизации (по материалам национальных республик Юга России) // Вестник ТюмГУ: Гуманитарные исследования. Humanitates.

- Минеева Е. К., Зыкина А. П., Минеев А. И. Становление и развитие школьного образования в автономиях Среднего Поволжья в 1920—1930‐е гг. // Вестник РУДН. Серия История России. 2022. Т. 21. №4.

- Мова А. Э. Формирование системы всеобщего обязательного обучения в России // Человек и образование.

- Новичков А. В. Проблема педагогических кадров в СССР в 30-е годы XX века // Омский научный вестник.

- Петухова И. В. Проблема содержания образования в советской школе 1918–1941 гг. // Достижения науки и образования.

- Постановление ВЦИК и СНК РСФСР о введении в РСФСР всеобщего начального обучения и построении школьной сети. 31.8.1925 г.

- Постановление от 14 августа 1930 года о всеобщем обязательном начальном обучении.

- Постановление СНК РСФСР о порядке введения всеобщего обязательного начального обучения в Р.С.Ф.С.Р. 22.4.1927 г.

- Ракунов В. А. Государственная политика в сфере школьного образования в 1920–30-х годах // Знание. Понимание. Умение.

- Рожков А. Ю. В кругу сверстников: жизненный мир молодого человека в Советской России 1920-х годов. М., 2014.

- Суворов М. В. Образовательный уровень и система профессиональной подготовки учителей Урала в 1930-х гг. (на материале Свердловской и Челябинской областей) // Педагогическое образование в России.

- Чуйкина С. А. Дворянская память: «бывшие» в советском городе (Ленинград, 1920–30-е годы). СПб, 2006.

- Школа в 1917–1991 // Большая российская энциклопедия.

- Ялозина Е. А. Кадровая политика 1920-х годов как пролог сталинских репрессий // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки.