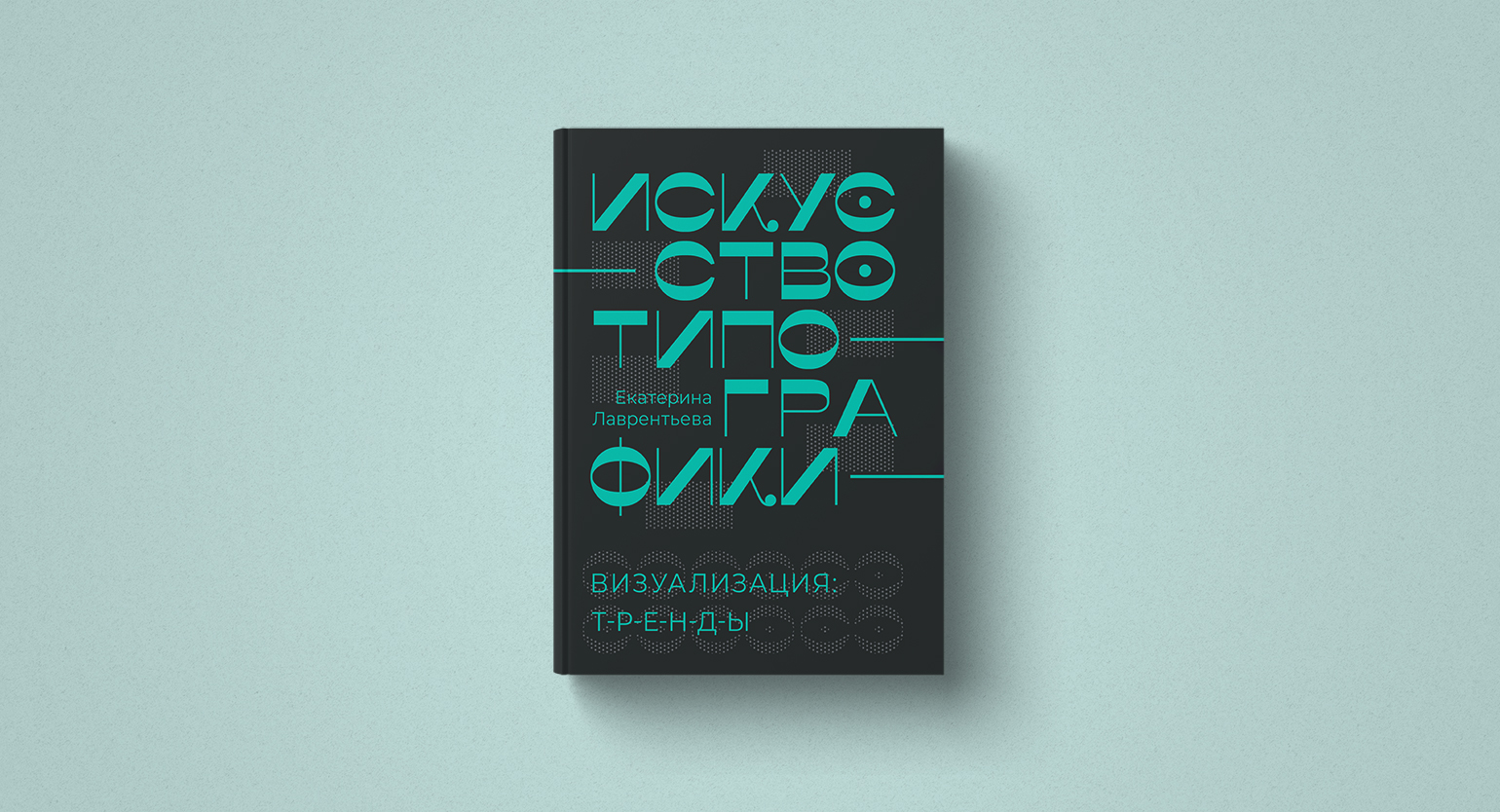

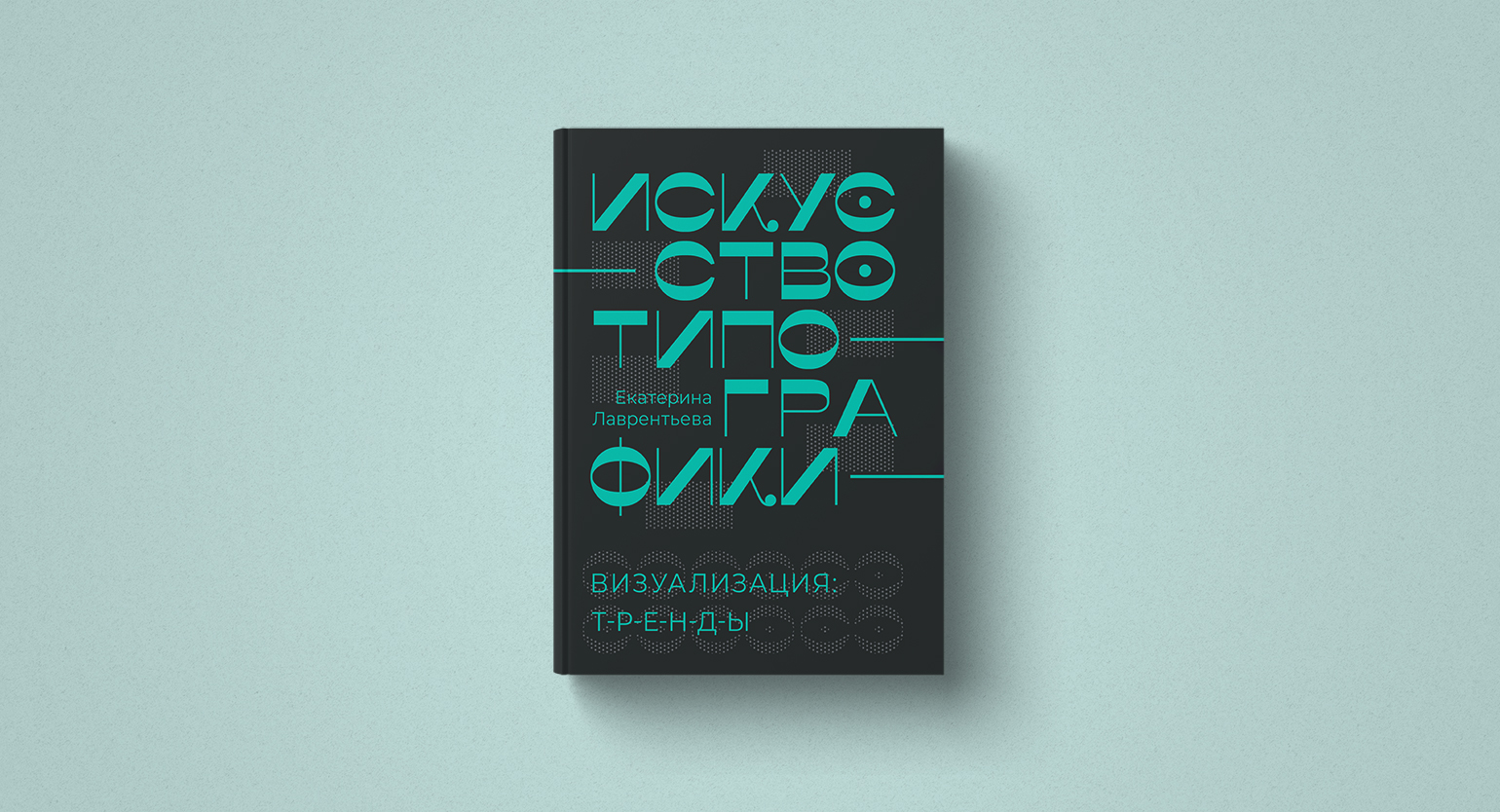

«Читаем» фактуру. Отрывок из книги «Искусство типографики. Визуализация: тренды»

Как поверхность влияет на восприятие текста.

В издательстве АСТ вышла книга «Искусство типографики. Визуализация: тренды» Екатерины Лаврентьевой. С разрешения издательства публикуем отрывок из книги — о материале, на который наносится текст.

Материал и фактура в создании визуального образа текста. Материал как метафора

Помимо графической формы шрифта, композиционного размещения текста на листе, абриса и пропорций букв, на которые обращают внимание дизайнеры шрифта и историки графического дизайна, образную выразительность информации определяют также качество и характер поверхности, на которой пишется текст.

Одна и та же буква в разных ситуациях, на разных поверхностях информирует о смысловом контексте, прежде чем читается слово. Буква «А» на автобусной остановке, в витрине «Альфа-Банка», в детском букваре — везде звучит одинаково, но за ней встают совершенно самостоятельные образы. Кроме звука мы «читаем» фактуру: крашеный железный щит, неоновую вывеску, рубленый, предельно простой контур на плотной странице учебника. Самый распространённый в повседневной жизни образец фактуры как символа — чернильные, едва читаемые буквы на печатях и почтовых штемпелях. Они являются носителями в первую очередь официальности документа, и уже потом — информации о пересылках и адресе предприятия.

Игра с поверхностью шрифта — это отзвук первых письменных языков, где след, отпечаток инструмента определял характер и специфику письма.

В Шумерском царстве писцы пользовались прямоугольной в сечении палочкой и глиняной табличкой размером с ладонь. Их система письменности так и называется — клинопись, поскольку знаки составлялись из отдельных треугольных следов (клиньев), скомбинированных в разных количествах и поворотах. Поверхность обусловливала почерк и очертания знака.

В истории письменности таких примеров множество: жёсткий тростниковый стиль и папирус у египтян, мягкая кисть и рыхлая тряпичная бумага у древних китайцев, вощёная табличка и металлический стиль у римлян. Графема знака определялась не законами построения шрифта, а поверхностью — металлом, песком, кожей, тканью. Знак и образ послания подчинялись материалу.

Материальность присутствует, хотя и в ином технологическом качестве, и в наборных шрифтах, и в тиражных оттисках. Технология высокой печати с XV века стала единой, усреднённой для книгоиздательства в целом.

Для дизайнера шрифта цельность набора (текста) определяется весом, характером отдельной литеры. Когда в середине XV века Иоганн Гутенберг придумал технологию отливки* литер, у буквы I появился новый «обслуживающий персонал»: издатель (типограф), печатник, каллиграф, занимавшийся прорисовкой шрифта, и гравёр — резчик пуансонов. С появлением наборной кассы буква получила статус отдельного, уникального, самоценного элемента, стала «опредмеченной» — металлическую литеру можно взять в руки, в отличие от знака, оставленного пером на бумаге.

Формируется связь между литерой и её оттиском на бумаге: рисунок шрифта определяет качество поверхности. «Шрифты, использовавшиеся в инкунабулах, были рассчитаны на печать на грубой сырой бумаге ручного изготовления; если те же шрифты использовать в офсете или высокой печати на мелованной бумаге, их трудно будет узнать»**. Английский издатель, печатник и оформитель книг Джон Баскервиль (1706–1775), создав новый, контрастный по толщине элементов шрифт, вынужден был заняться изготовлением нового типа бумаги, так как на рыхлой поверхности тонкие засечки просто не пропечатывались.

О том, что даже у печатной буквы в текстовом наборе есть своя фактура, свой неповторимый оттиск, задумались, когда на основе классической антиквы французского и итальянского Возрождения стали создавать её современные версии. В 1957 году Отдел новых шрифтов НИИ полиграфического машиностроения предложил московским художникам книги, в частности Вадиму Лазурскому, заняться проектированием новых наборных шрифтов. Вначале Лазурский копировал вручную в четырёхкратном увеличении шрифты Клода Гарамона и Франческо Гриффо. «Среди множества эскизов этого периода есть несколько рисунков, свидетельствующих, как художник, вынужденный по техническим требованиям перейти к резко увеличенному масштабу букв в 200 пунктов (50 мм по росту прописного знака), должен был определить стиль и форму будущих наборных знаков. Эти рисунки букв поражают своей удивительной экспрессией и современностью. Увеличенные копии отпечатков текстовых шрифтов, с присущими им ростиском краски и погрешностями ручного рисования, в крупном размере приобрели неожиданные графические качества»***.

И этот момент остаётся актуальным и сегодня, в двадцатые годы XXI века, в эпоху цифровых шрифтов. Многие шрифтовые дизайнеры (например, Массимо Пеше или голландская студия Novo Type) обращаются к типографическому наследию рубежа XIX–ХХ веков, используют эстетику деревянных гарнитур, работают как с сохранившимися экземплярами, так и используя лазерную резку, создают деревянные литеры — дополнительный набор к цифровой версии своего шрифта. Букву нужно держать в руках время от времени — это позволяет ощутить её как объект, имеющий несколько точек зрения, как знак, чей след, отпечаток на бумаге имеет право быть несовершенным, случайным, неповторимым.

* Вначале на торцевой стороне железного бруска вырезалось зеркальное изображение буквы. Получался штамп (пуансон), с помощью которого на мягком металле (меди) делалось углубление — матрица для отливки наборных литер. Матрицу вставляли в словолитную форму, в её отверстие заливали сплав, не дававший усадки. Когда сплав остывал, двухчастную форму открывали, и оттуда выпадала готовая литера.

** Эмиль Рудер. Типографика. Учебник по оформлению печатной продукции. 7-е изд. Verlag Niggli AG CH-8583 Sulgen, 1998. С. 70

*** Владимир Ефимов. Гарнитура Лазурского: от рисованного к наборному шрифту // КАК. 1997. № 2. С. 93.

Читайте также:

- В СССР — с любовью. Отрывок книги «Александр Родченко. В Париже. Из писем домой»

- «Хулиганствующих возмущали большие чёрные». Отрывок книги «Человек не может жить без чуда»

- Тёмная комната за картонной стенкой. Отрывок книги «Перекрёстки русского авангарда»