5 картин, из-за которых возникли проблемы с законом у художников

Изучаем запрещённое искусство.

Илья Репин и запрещённый «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»

Изображение: Третьяковская галерея

Картина Ильи Репина произвела настоящий фурор — и была немедленно куплена Павлом Третьяковым. Однако фурор был недолгим: с картиной познакомился Победоносцев (обер-прокурор Святейшего синода) и вынес вердикт в письме Александру III:

«На передвижной выставке картина, оскорбляющая у многих нравственное чувство: Иван Грозный с убитым сыном. Сегодня я видел эту картину и не мог смотреть на неё без отвращения. <…> Удивительное ныне художество без малейших идеалов, только с чувством голого реализма и с тенденцией критики и обличения».

Бурю прений вызвал и противоположный отзыв Льва Толстого:

«У нас была геморроидальная, полоумная приживалка-старуха, а ещё есть Карамазов-отец — и Иоанн ваш это для меня соединение этой приживалки и Карамазова, и он самый плюгавый и жалкий, жалкий убийца, какими они и должны быть, и правдивая смертная красота сына, — хорошо, очень хорошо… Сказал вполне и ясно, и, кроме того, так мастерски, что не видать мастерства».

Писатель и прокурор обменялись оскорблениями — и судьба картины была решена. Императорским указом картину было запрещено выставлять и «дозволять распространения её в публике какими-либо другими способами».

Картина была запрещена к показу в течение трёх месяцев, став, таким образом, первой картиной в Российской империи, которая была подвергнута цензуре.

Читайте также:

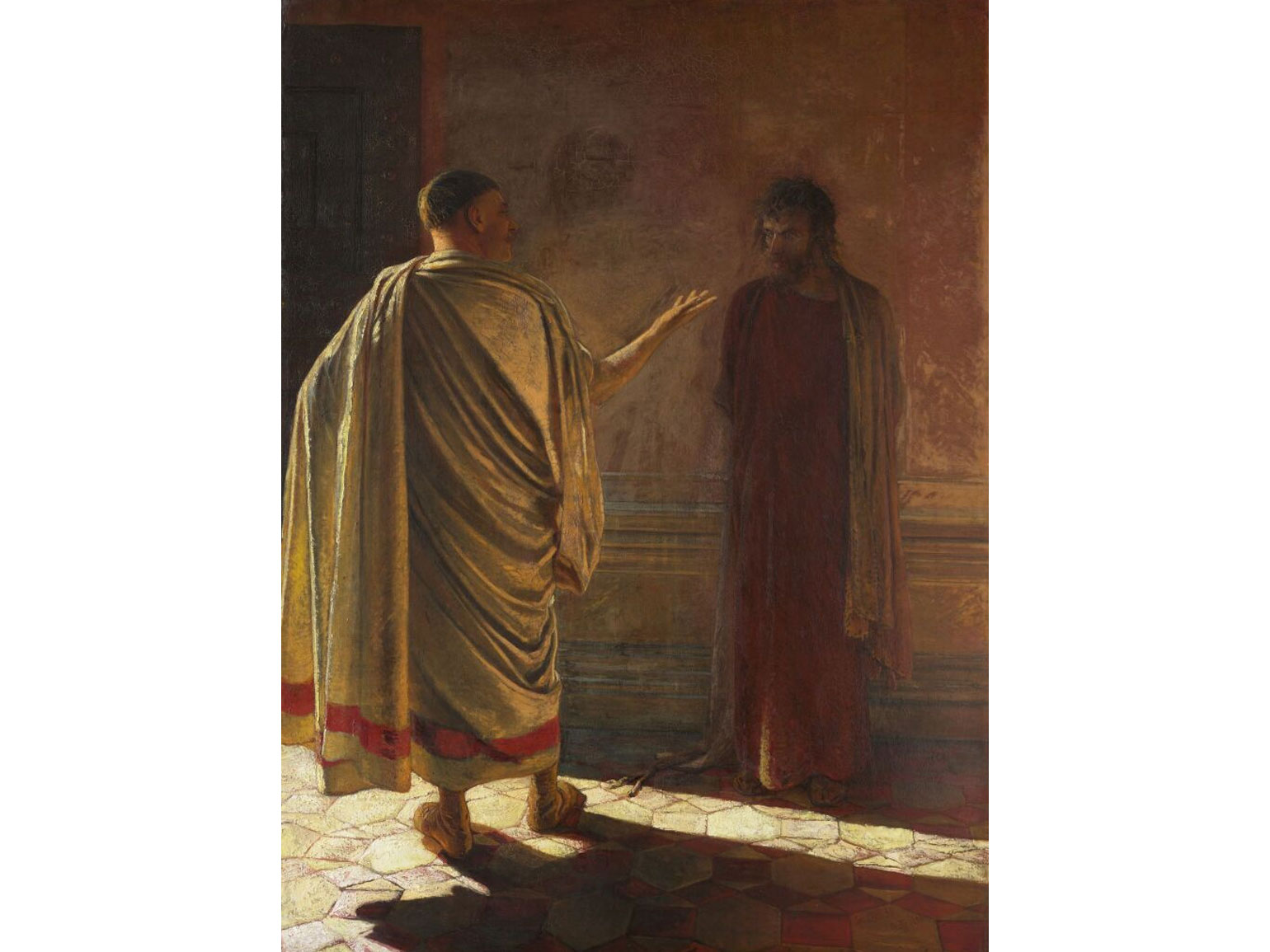

Николай Ге: «Что есть истина?»

Изображение: Третьяковская галерея

Картина, изображающая Понтия Пилата и Иисуса Христа, — простой евангельский сюжет, ну казалось бы, что там можно запрещать?

Однако Синод оказался недоволен изображением Христа — слишком измученным, уставшим.

Неугомонный Победоносцев рапортовал: «Люди всякого звания, возвращаясь с выставки, изумляются: как могло случиться, что правительство дозволило публично выставить картину кощунственную, глубоко оскорбляющую религиозное чувство и притом несомненно тенденциозную. Художник именно имел в виду надругаться над тем образом Христа — богочеловека и спасителя, который выше всего дорог сердцу христианина и составляет сущность христианской веры».

Картина не впечатлила и Павла Третьякова: более того, он опасался, что если приобретёт её, то, по его словам, «ещё наживёшь надзор и вмешательство». Однако Лев Толстой (и здесь успел!) написал коллекционеру возмущённое письмо, в котором буквально вынудил купить опальную картину:

«…Вы посвятили жизнь на собирание предметов искусства, живописи и собрали подряд всё для того, чтобы не пропустить в тысяче ничтожных полотен то, во имя которого стоило собирать все остальные. Вы собрали кучу навоза для того, чтобы не упустить жемчужину. И когда прямо среди навоза лежит очевидная жемчужина, вы забираете всё, только не её. Для меня это просто непостижимо, простите меня, если оскорбил вас, и постарайтесь поправить свою ошибку, если вы видите её, чтобы не погубить всё своё многолетнее дело».

Александр III оставил финальную рецензию: «Картина отвратительная… запретить возить её по России и теперь снять с выставки».

7 марта 1890 года распоряжение было исполнено, вдобавок изъята иллюстрация произведения из каталога, на дальнейшие выставки художника не приглашали. Впервые картина увидела свет (благодаря Льву Толстому и его стараниям) уже спустя четыре года после смерти Николая Ге.

Николай Орлов и почти запрещённая картина «Освящение монополии» («Молебен в казенке»), (1894 г.)

Изображение: Public Domain

На картине изображено освящение питейного заведения, что, впрочем, было совершенной нормой — начинать любое дело с приглашения батюшки.

Эта картина считается самой известной работой мастера. Она была написана в 1902 году и изначально выставлялась под названием «Освятители».

Затем её переименовали в «Монополию», чтобы не раздражать Священный синод.

Картину показали на выставке в 1904 году, но её немедленно попытались запретить. Цензора с трудом уговорили разрешить её показ. Полотно привлекло внимание Максима Горького, собиравшегося купить его для Нижегородского Народного дома. Орлов писал ему: «Моя картина работает хорошо — смотрится с большим интересом, масса лиц около разговаривающих и смеющихся, так что потребовала перестановки в более выгодное освещение и более просторное помещение…

Лев Толстой, как настоящий арт-критик, не обошёл вниманием ещё одного эпатажного художника: «Во всех картинах Орлова я вижу эту душу, которая, как в ребёнке, носит в себе все возможности и главную из них — возможность, миновав развращённость и извращённость цивилизации Запада, идти тем христианским путём, который один может вывести людей христианского мира из того заколдованного круга страданий…»

Репродукция этой картины висела в кабинете Толстого.

Василий Перов и скандальная картина «Сельский крестный ход на Пасхе. 1861 год»

Изображение: Третьяковская галерея

Представителей Святейшего синода глубоко оскорбил реализм произведения, на котором изображены явно нетрезвые люди (не то чтобы такого никогда не случалось).

Молодого передвижника обвинили в намеренном очернении Церкви, а обер-прокурор Синода генерал Ахматов потребовал от Академии художеств снять полотно с выставки и запретил его публичное экспонирование. Картину к тому моменту приобрёл в свою коллекцию Павел Третьяков.

Читайте также:

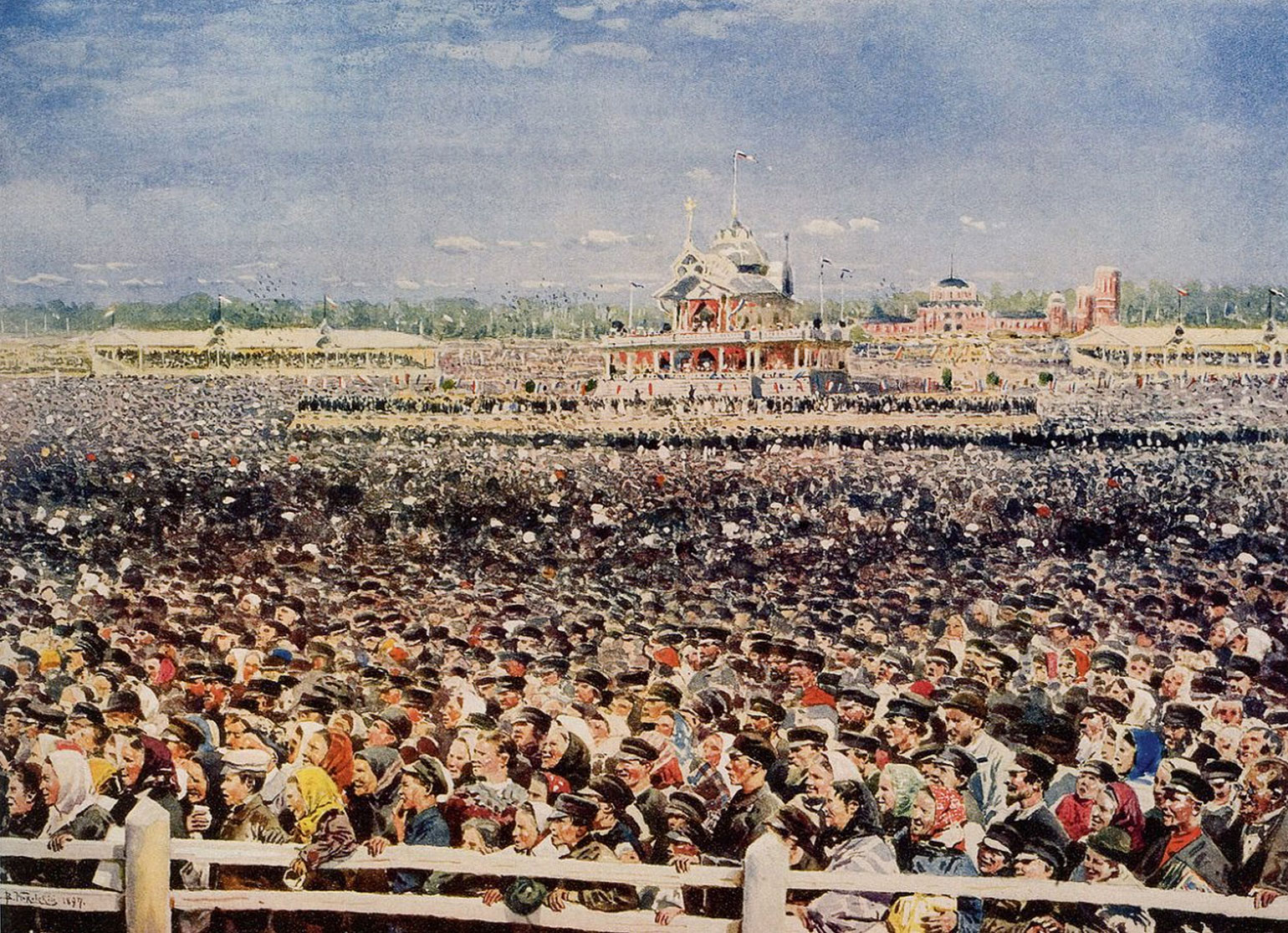

Акварель Владимира Маковского «Ходынка»

Изображение: Public Domain

С достоверностью документалиста, Владимир Маковский запечатлел начало трагедии: люди собрались для гуляний. 30 мая 1896 года случилась одна из самых страшных трагедий в истории Москвы: разразилась давка в день торжеств в честь коронации Николая II.

Владимир Гиляровский описал эту трагедию: «К пяти часам сборище народа достигло крайней степени, — полагаю, что не менее нескольких сотен тысяч людей. Масса сковалась. Нельзя было пошевелить рукой, нельзя было двинуться. Прижатые во рве к обоим высоким берегам не имели возможности пошевелиться. Ров был набит битком, и головы народа, слившиеся в сплошную массу, не представляли ровной поверхности, а углублялись и возвышались, сообразно дну рва, усеянного ямами. Давка была страшная. Со многими делалось дурно, некоторые теряли сознание, не имея возможности выбраться или даже упасть: лишённые чувств, с закрытыми глазами, сжатые, как в тисках, они колыхались вместе с массой. Так продолжалось около часа. Слышались крики о помощи, стоны сдавленных».

Страшный сюжет не прошёл и мимо Владимира Маковского: тот написал акварель — где изображено самое начало.

Акварель пытались экспонировать в Москве и даже получили разрешение, но потом любое упоминание о полотне тщательно вымарывали из каталогов со словами: «Картине ещё не время, она является солью, посыпанной на свежую рану».

Больше интересного про дизайн в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!

Читайте также:

- История создания картины «Золотая осень» Исаака Левитана

- Картина с остросоциальным сюжетом: «Неравный брак» Василия Пукирева

- Василий Верещагин: как он стал великим художником

- История одной картины: «Утро в сосновом лесу»История шедевра: «Похищение Европы» Серова

- Ученик Репина, крестьянин, эмигрант и «Паганини» пейзажа: художник Степан Колесников

- Три столицы и один Карл Брюллов: обзор выставки в Третьяковской галерее

- Реставрация в искусстве: 8 самых скандальных инцидентов

- 25 русских художников: великие имена в истории искусства