16 символов, зашифрованных в картине «Боярыня Морозова»

Полотно Василия Ивановича Сурикова стало классикой русской исторической живописи.

Эта картина в миниатюре воспроизводит историю раскола Русской церкви. На чьей стороне были симпатии автора, какие детали древнерусского быта намеренно исказил Суриков и черты кого из своих близких он придал Морозовой ― расскажем подробнее.

Историческая личность

Судьба знаменитой раскольницы волновала художника с детства, старообрядцев было много в родном художнику Красноярске, а о погибшей за веру боярыне рассказывали ему родные тётки.

В этой работе он воспроизвёл драматичный исторический эпизод: Феодосию Морозову под стражей везут мимо Чудова монастыря в Кремле, с саней она грозит самому царю, «бряцая цепями».

Основой для сюжета послужила «Повесть о боярыне Морозовой», написанная, вероятнее всего, её родным братом Фёдором Соковниным вскоре после гибели женщины в 1675 году.

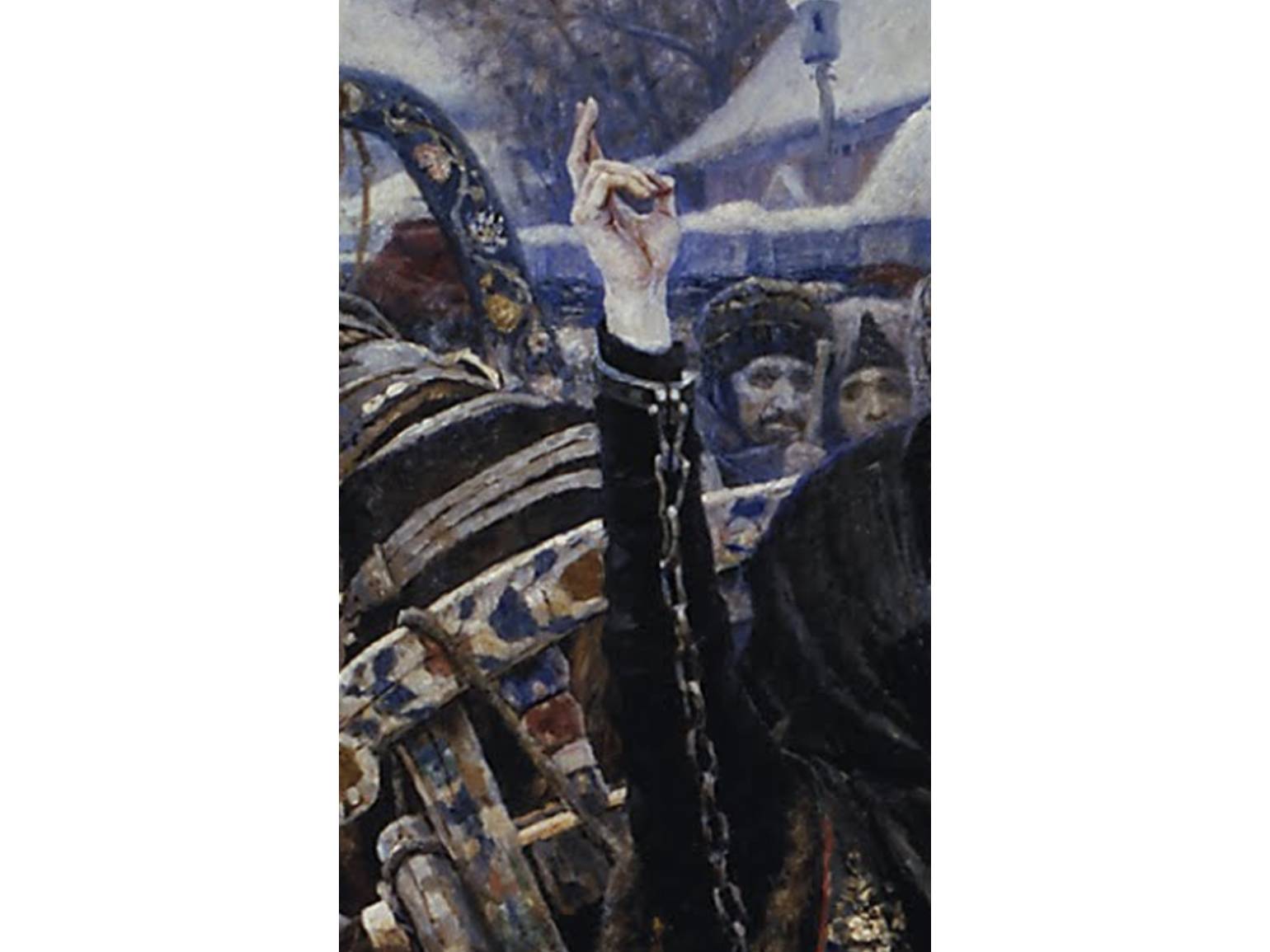

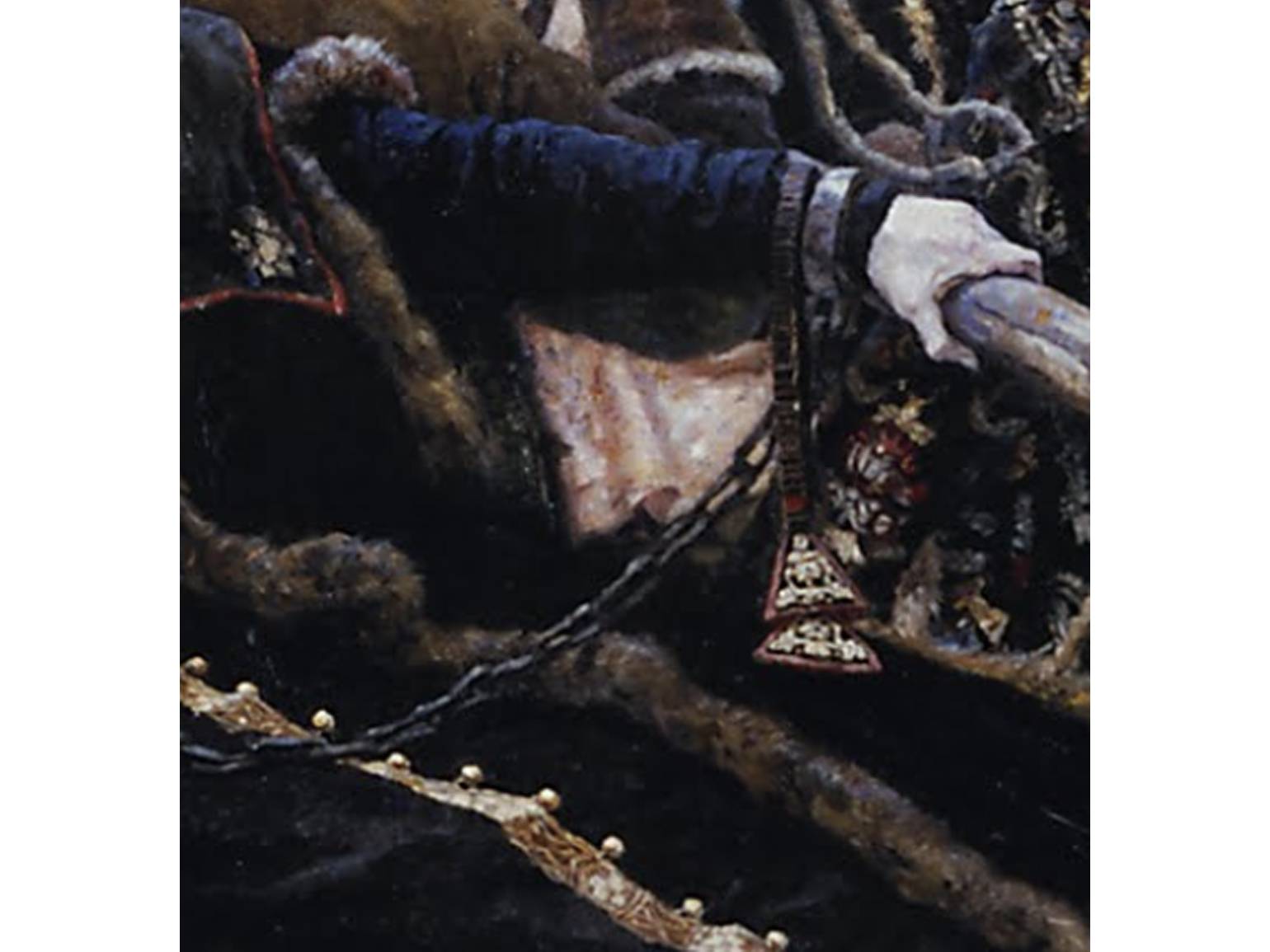

Двоеперстие

Морозова в открытую складывает пальцы по старинке, такой способ творить крестное знамение стал главным символом старообрядческого протеста.

Но, конечно, трагедия раскола произошла не (только) из-за количества пальцев. Церковная реформа, начатая патриархом Никоном, многим в России того времени показалась оскорблением, кроме того, в исправлении религиозных книг и обрядов по новогреческому образцу видели отказ от национальной идентичности.

Однако немногие были готовы бороться. Боярыню везут в тюрьму на гибель, она это понимает и всё же не отказывается от своих убеждений.

Изображение: Государственная Третьяковская галерея

Город

Суриков изобразил фрагмент храма Николая Чудотворца в Новой Слободе на Долгоруковской улице в Москве, рядом с которым жил (сейчас от церкви осталась только колокольня в аварийном состоянии).

А обобщённые очертания средневековых московских улиц были созданы на пленэре в… Красноярске.

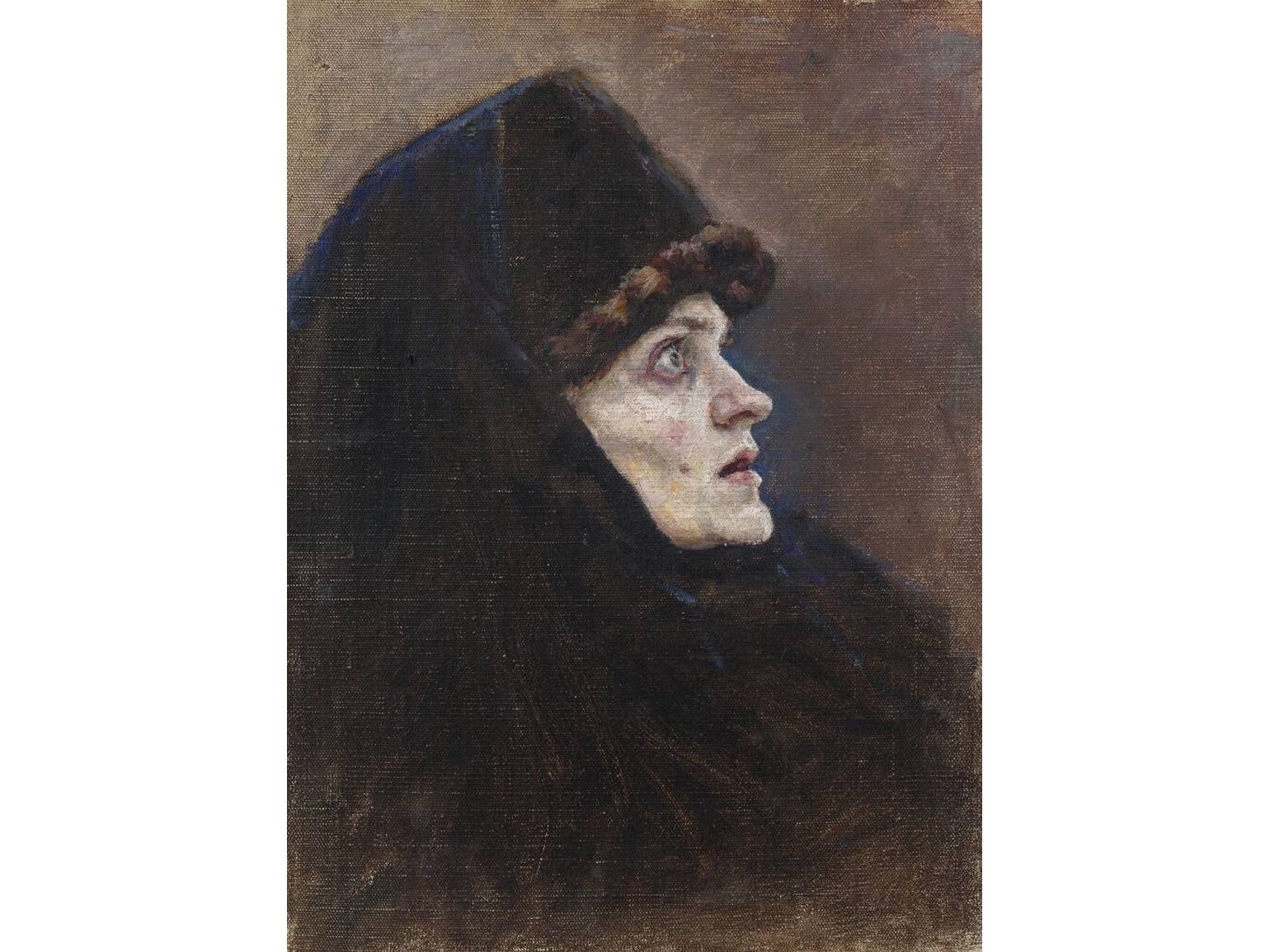

Прототипы

Изображение: Государственная Третьяковская галерея

Для образа Морозовой, свидетельств о внешности которой почти не сохранилось, художник соединил черты тётки (жены родного дяди) Авдотьи Торгошиной, и начётчицы (в старообрядчестве этим термином обозначали женщин, сведущих в богословии, то есть образованных и начитанных) Анастасии Михайловны с Урала.

С ней Суриков познакомился на старообрядческом кладбище в тогдашнем московском селе Преображенском. «Я с неё написал этюд в садике, в два часа. И как вставил её в картину — она всех победила», — рассказывал сам художник.

Шуба

У боярыни Морозовой было очень много денег. Тысячи крепостных, новые, по европейскому образцу, кареты, усадьбы, земельные наделы и прочая элитная недвижимость по всей стране не давали покоя завистникам и, вполне вероятно, послужили одной из причин преследования.

Несметные богатства Феодосия унаследовала от знатного мужа, который был сильно старше и умер, когда ей было всего 30 лет.

Неизвестно, во что была одета государственная преступница на момент ареста ― историки сомневаются, что ей позволили бы забрать с собой дорогую одежду, однако Суриков пошёл на это допущение, чтобы подчеркнуть высокий статус узницы.

Чёрный цвет шубы, платка и сарафана отсылает к монашескому статусу боярыни, она тайно приняла постриг в 1670 году.

Кандалы

Ещё одно осознанное отклонение от исторической правды. В повести о боярыне Морозовой сказано, что ей на шею надели «чепи (цепи) со стулами», эти древние кандалы сохранились в музеях и Суриков даже делал по ним эскизы.

Однако настоящие кандалы с деревянным стулом сажали человека в неестественную, некрасивую позу, которая портила композицию и не входила авторский замысел.

Кроме того, именно «ненастоящие» кандалы-наручники были знакомы людям XIX века. Суриков пожертвовал этой деталью, чтобы сделать образ более внятным для современников.

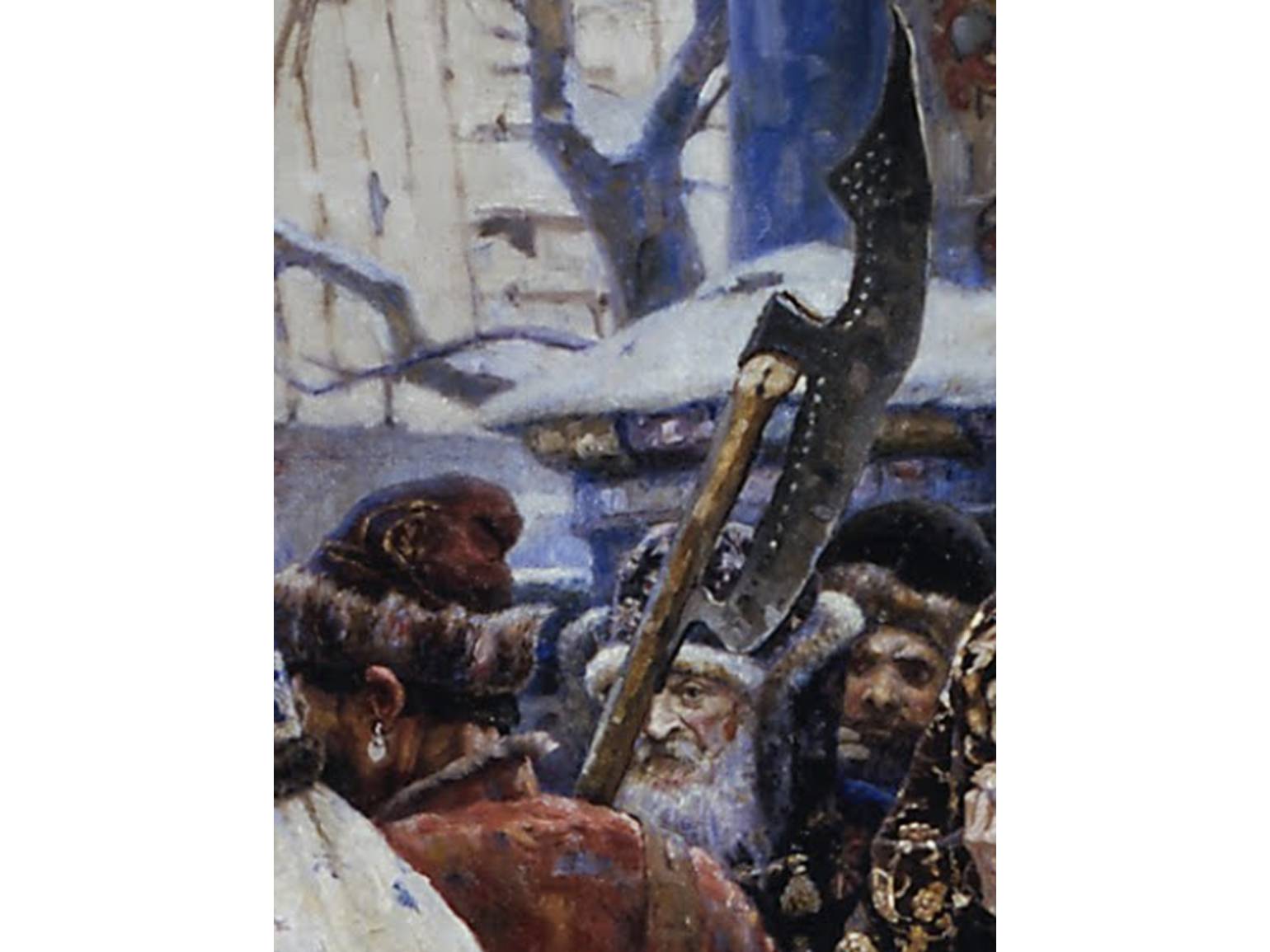

Оружие

Напирающую со всех сторон толпу от саней отгоняют стрельцы с узнаваемыми секирами (бердышами).

Они же выступают как символы печального будущего женщины и старообрядчества в целом.

Самих же стрельцов как сословие уничтожат через несколько десятилетий, уже при Петре I, чему посвящена другая знаменитая работа Сурикова ― «Утро стрелецкой казни».

Сестра

За санями боярыни, молитвенно сложив руки, идёт княгиня Евдокия (Авдотья) Урусова, младшая сестра Морозовой; они вместе отбывали наказание в Боровске на территории современной Калужской области.

В земляной тюрьме («яме») Евдокия погибла от голода на полтора месяца раньше Феодосии. По характеру она была женщиной мягкой, семейной, однако страдания не заставили её отказаться от сестры и от общего для них духовного дела.

Из заключения княгиня слала трогательные письма своим двум дочерям и сыну. Муж Евдокии также был в родстве с царской фамилией и от мятежной жены по совету семьи отказался: заочно развёлся и женился повторно ещё при жизни Евдокии.

Обе сестры были духовными дочерьми протопопа Аввакума, главного идеолога раскола, сохранилась их переписка.

Снятая шапка

Образ странника-богомольца ― отчасти автопортрет (это есть в этюдах к картине), что невольно выдаёт симпатию художника к своей героине.

Мужчина снял шапку в знак почёта, у него на руках висят такие же, как у Морозовой, старообрядческие чётки. Снять головной убор порывается и стоящий за девушками пожилой мужчина.

Эти два образа разительно отличаются от смеющейся и улюлюкающей мужской толпы на другой стороне дороги.

Черты автопортрета угадываются и в лице растерянного мужчины из простого сословия, который явно не знает всех деталей происходящего, но не одобряет репрессий.

Татары

В толпе вокруг саней стоят и татары-мусульмане, однако они ведут себя сдержанно. Очевидно, распри между православными конфессиями их не затрагивают в полной мере.

Автор поместил татарина в правый край картины, как бы на обочину российской жизни. Интересно, что натурщик, с которого Суриков писал этот образ, сначала позировал для сидящего на снегу нищего.

Попы

Представители официального духовенства издеваются над идеологической соперницей, для них она опасная еретичка, ведь в усадьбе Морозовой был центр московской старообрядческой жизни, она помогала единоверцам материально и имела заступников в среде бояр.

Теперь они празднуют победу. Суриков придал попу черты красноярского дьячка Варсонофия Закоурцева, с которым был знаком в детстве.

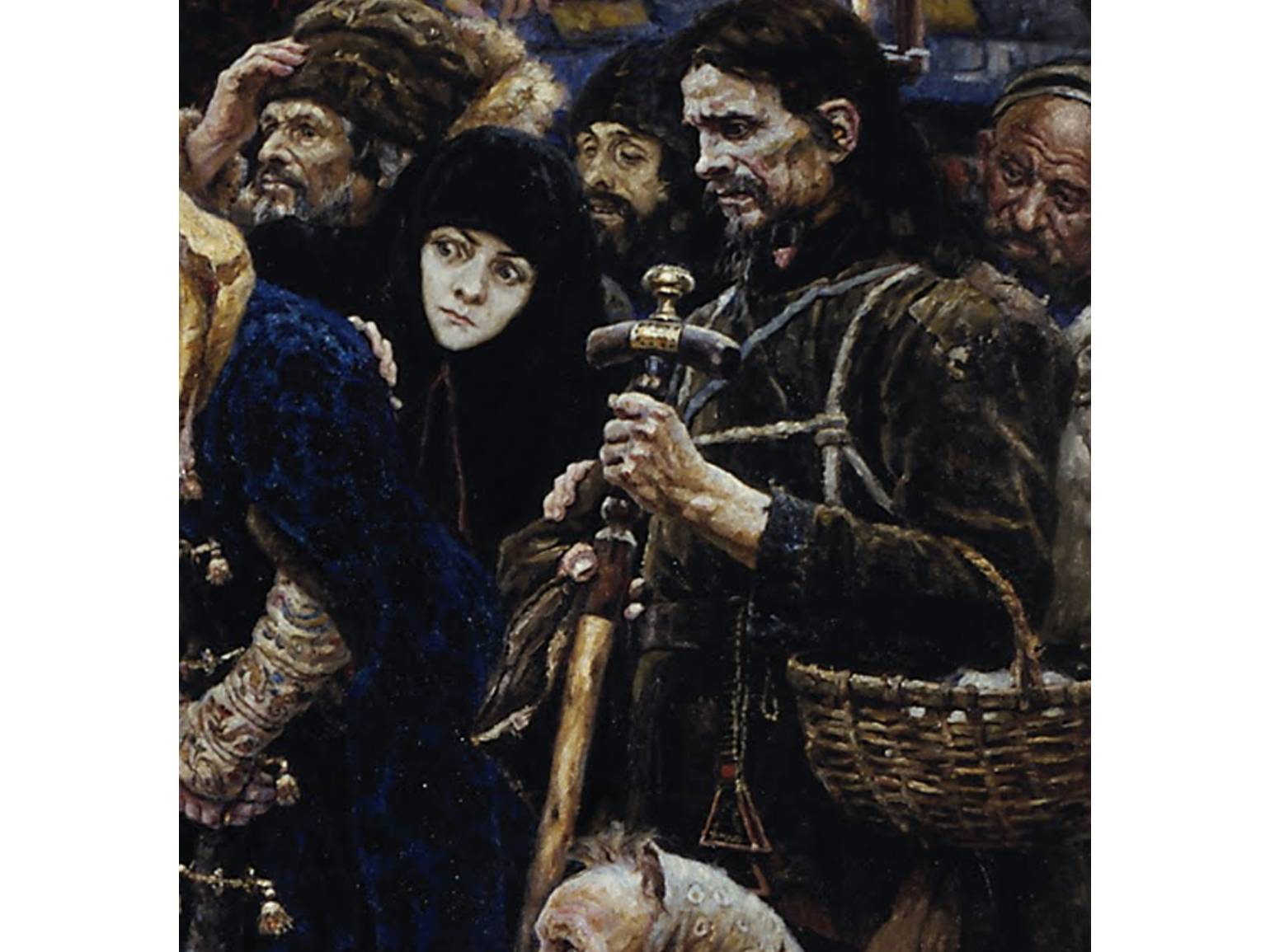

Боярышня в синей шубке

В 1916 году Максимилиан Волошин издал монографию «Суриков».

Художник рассказал Волошину, что для полюбившихся публике женских образов на картине ему позировали «старообрядочки с Преображенского» ― члены старообрядческой общины около Преображенского кладбища.

Однако образ склонившейся в поклоне боярышни он сначала писал со старушки и лишь потом придал ей облик молодой девушки. Это сделало фигуру более устойчивой и сдержанной, что наряду с глубокой скорбью на лице выделяет боярышню среди других девушек в толпе.

Суриков отмечал, что вложил в лица девушек черты своих двоюродных сестёр ― в детстве на него произвела сильное впечатление жизнь в доме деда в Торгошинской станице (ныне Торгашинская, район Красноярска).

Тщательно выписанная одежда девушек

Суриков был фанатом русской старины. По воспоминаниям членов семьи, он приезжал на родину и просил мать надевать старые одежды, доставать из сундуков старинные вещи. Художник переносил сибирский колорит на Москву. «Стены я допрашивал, а не книги…

В Москве очень меня соборы поразили. Особенно Василий Блаженный: всё он мне кровавым казался. Как я на Красную площадь пришёл, всё это у меня с сибирскими воспоминаниями связалось», — говорил об этом синтезе сам Суриков.

За такую повышенную внимательность к мелочам в академических кругах работы Сурикова с иронией называли «парчовыми коврами», однако это качество в дальнейшем прославило мастера.

Читайте также:

Снег

Мальчик, который бежит рядом с дровнями, был вставлен в работу позднее остальных фигур.

Как указывал сам автор, он долго добивался того, чтобы «сани поехали», ходил по переулкам рядом с домом и рассматривал следы на снегу, полозья крестьянских дровней.

Автору было важно показать и снежную белизну, и грязь немощёных допетровских улиц. Сложное цветовое решение с множеством рефлексов стало «одой» русским саням и русской зиме.

На снегу же сидит юродивый, причём художник заплатил натурщику три рубля и растирал ноги водкой, чтобы написать его в таких условиях. По словам Сурикова, мужчина тут же отдал 1,75 рубля из гонорара на лихача-извозчика.

Икона

Икона Богоматери «Умиление» рифмуется с образами девушек и женщин, склонивших головы перед санями. К ней же поверх толпы обращён взгляд самой боярыни, которая искренне верит в правоту своего выбора, перед этой иконой она и крестится.

Женщины огорчены, сопереживают, мужчины (и мальчики) чаще высмеивают «бабье дело», однако Богородица с иконы смотрит на всех одинаково.

Политика

Несмотря на ропот бояр, видевших в расправе над Морозовой угрозу сословным привилегиям и излишнюю строгость к родовитой вдове, погибла не только сестра, но и совсем юный сын Морозовой, а всё её состояние перешло в государственное ведение. Царь Алексей Михайлович расценивал Феодосию Морозову как опасную соперницу и считал, что «много зла от неё претерпел».

Картина была закончена в 1887 году, но первый эскиз датируется 1881 годом. Современники Сурикова усматривали в этом параллели с судьбой казнённой в тот же год Софьей Перовской, именно под впечатлением от этого события художник начал работу над полотном.

Журналисты также намекали на сходство боярыни Морозовой и революционерки Веры Фигнер.

Однако сам Суриков комментариев на этот счёт благоразумно не давал.

Больше интересного про дизайн в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!