Медик, художник и методист: как Надежда Лоренц объединила в своей жизни три профессии

Надежда работала в «красной зоне» и писала книги по леттерингу, а теперь управляет проектами в страховой компании и создаёт обучающие программы.

Надежда Лоренц

Россия, Москва

Пройденные курсы

Достижения

Разработала обучающий курс для новых сотрудников страховой компании.

Надежда рассказала:

- как собиралась стать медиком и проходила практику в ковид;

- почему творческой деятельности она предпочла работу в страховании;

- зачем в один момент она решила освоить профессию методиста;

- как разработала обучающий курс для новичков в своей компании;

- какую задумку реализовала в качестве итогового проекта на курсе.

«Я активно искала себя»: об учёбе на врача, выпуске книг по леттерингу и работе в страховой

— Надежда, какой была ваша жизнь до обучения на методиста?

— Я родилась и выросла в Москве. В школе я много рисовала, увлекалась мультипликацией и даже мечтала стать аниматором. Но родители считали, что в творческих профессиях сложно заработать, и поэтому посоветовали выбрать более надёжную сферу — например, пойти в медицинский.

Я прислушалась к их напутствию. Тем более биология действительно давалась мне легко: я училась в медико-биологическом классе и любила эти дисциплины. В итоге я с первого раза поступила в медицинский университет — причём на бюджет и в Москве, что, как всем известно, довольно сложная задача.

— Вы окончили медицинский, но, как я понимаю, лечащим врачом так и не стали. Почему решили выбрать другой путь?

— Когда я училась на последнем курсе, началась пандемия ковида. Всех студентов-практиков отправили помогать врачам — вот и я работала в «красной зоне» и ездила по квартирам в защитной спецодежде, похожей на костюм космонавта.

Конечно, сначала мы дежурили с кем-то из старших — либо с врачом, либо с медсестрой, — но под конец пандемии меня уже отправляли и одну. Я посещала заболевших, брала мазки, отвозила их в лабораторию.

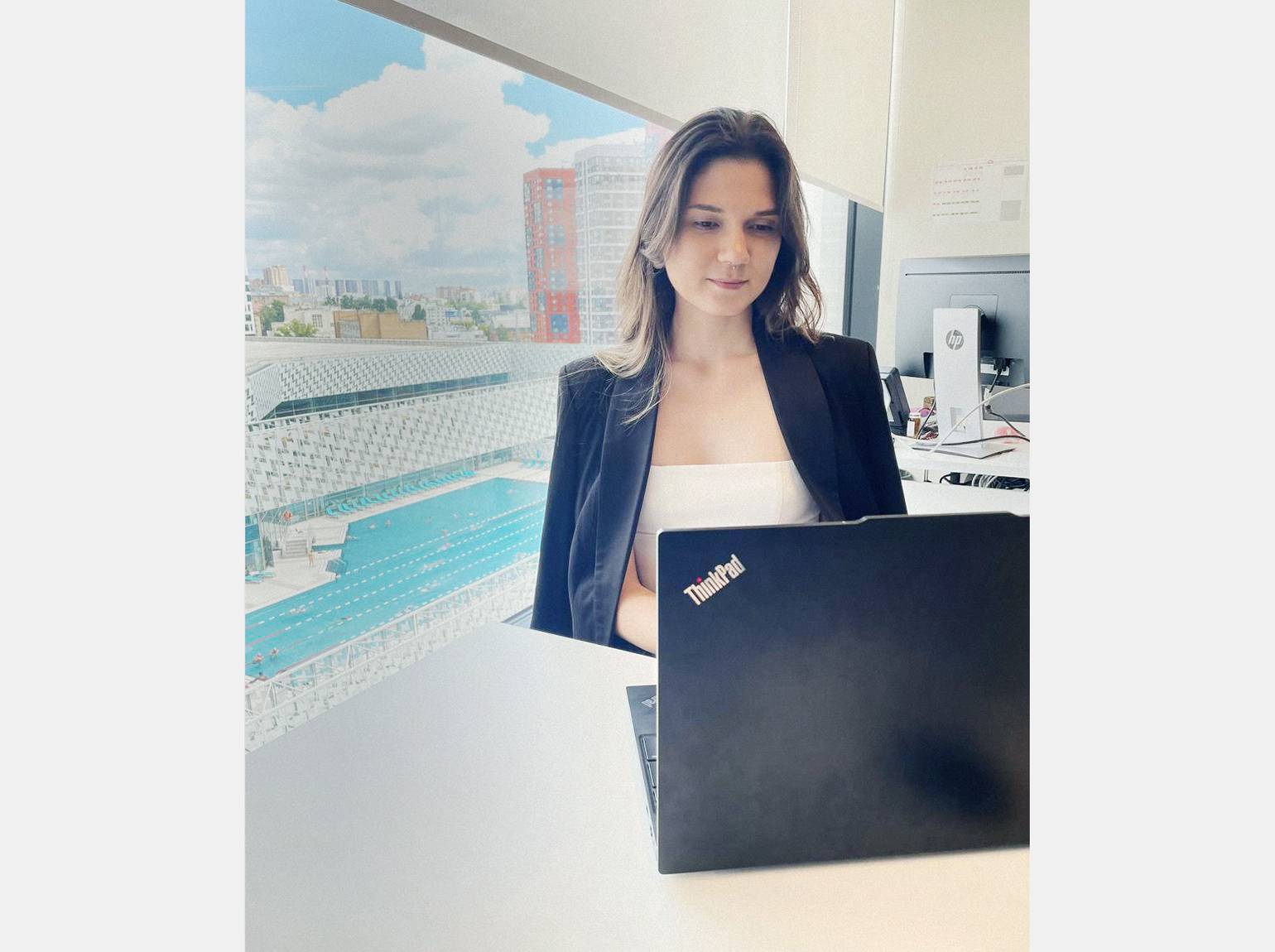

Фото: личный архив Надежды Лоренц

И вот в процессе всего этого я поняла, что не готова постоянно находиться в живом контакте с пациентами и быть лечащим врачом.

— Почему?

— Во время пандемии мне приходилось общаться с самыми разными пациентами. Некоторые из них были враждебно настроены: например, не хотели давать себя осмотреть студентке, даже несмотря на присутствие врача.

Врачебная практика — это постоянная работа с людьми, а это всегда непросто.

Я научилась ставить диагнозы, расписывать лечение, ассистировать на операциях. Однако мне больше нравилось работать в лаборатории, заниматься документацией и организовывать медицинскую деятельность, чем общаться с людьми. Поэтому после университета я пошла в ординатуру по судебно-медицинской экспертизе — там лечить уже никого не нужно.

— Ого, какой необычный выбор! Даже довольно страшный.

— На самом деле в судебно-медицинской экспертизе не так много страшного, как принято считать.

Часто думают, что работа в этом направлении — это сплошные трупы и криминал. Но это совсем не так: здесь есть место и гистологическим, и генетическим исследованиям, и даже работе с людьми (потерпевшими, подозреваемыми) — теми, кто выжил, но, например, получил увечья, которые нужно зафиксировать для дальнейшего уголовного разбирательства.

Конечно, у профессии есть некий романтический флёр — как в детективах. И это действительно очень интересно. Вещей, которые пугают, сильно меньше.

— Вы продолжали заниматься творчеством во время учёбы в медицинском?

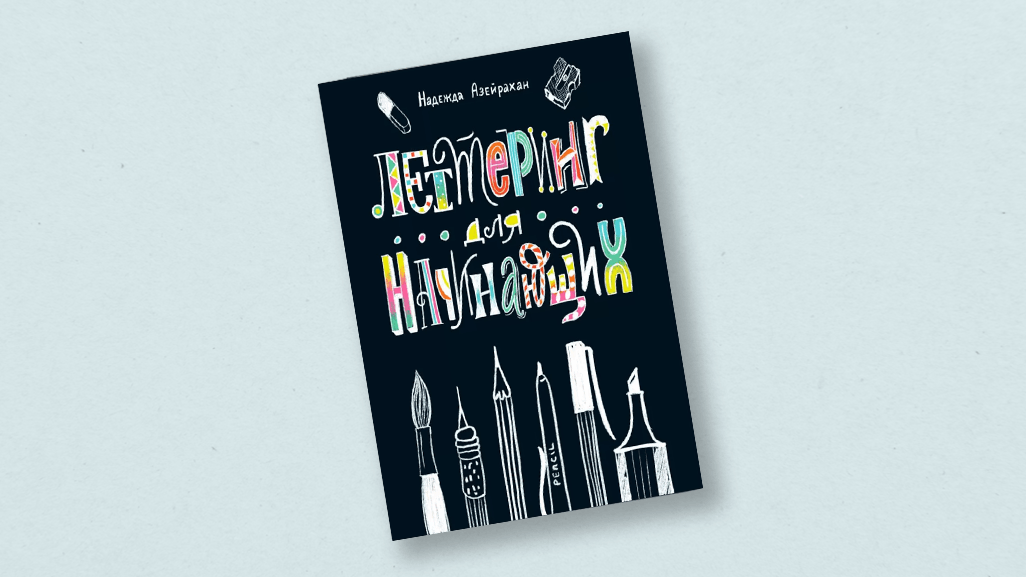

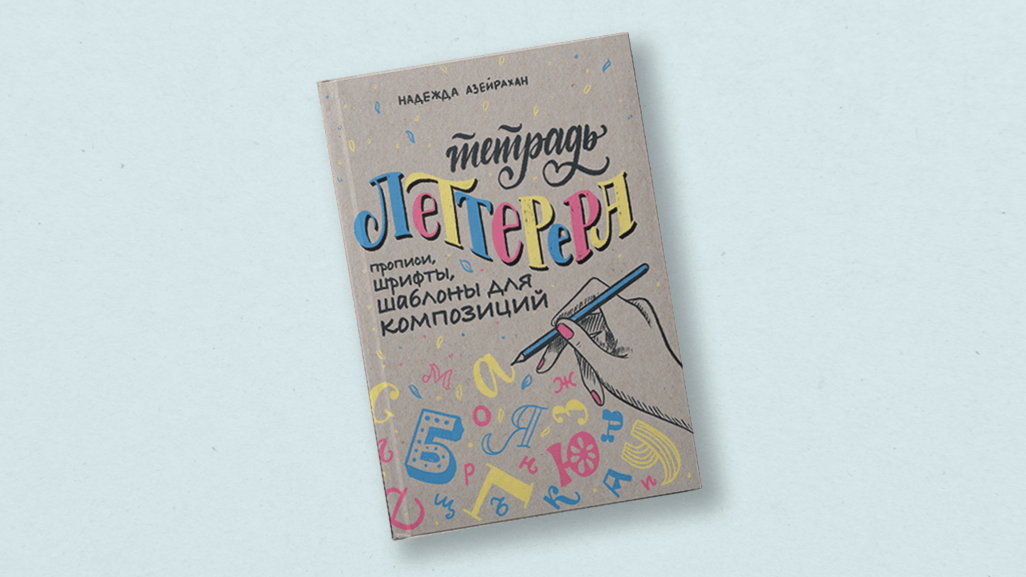

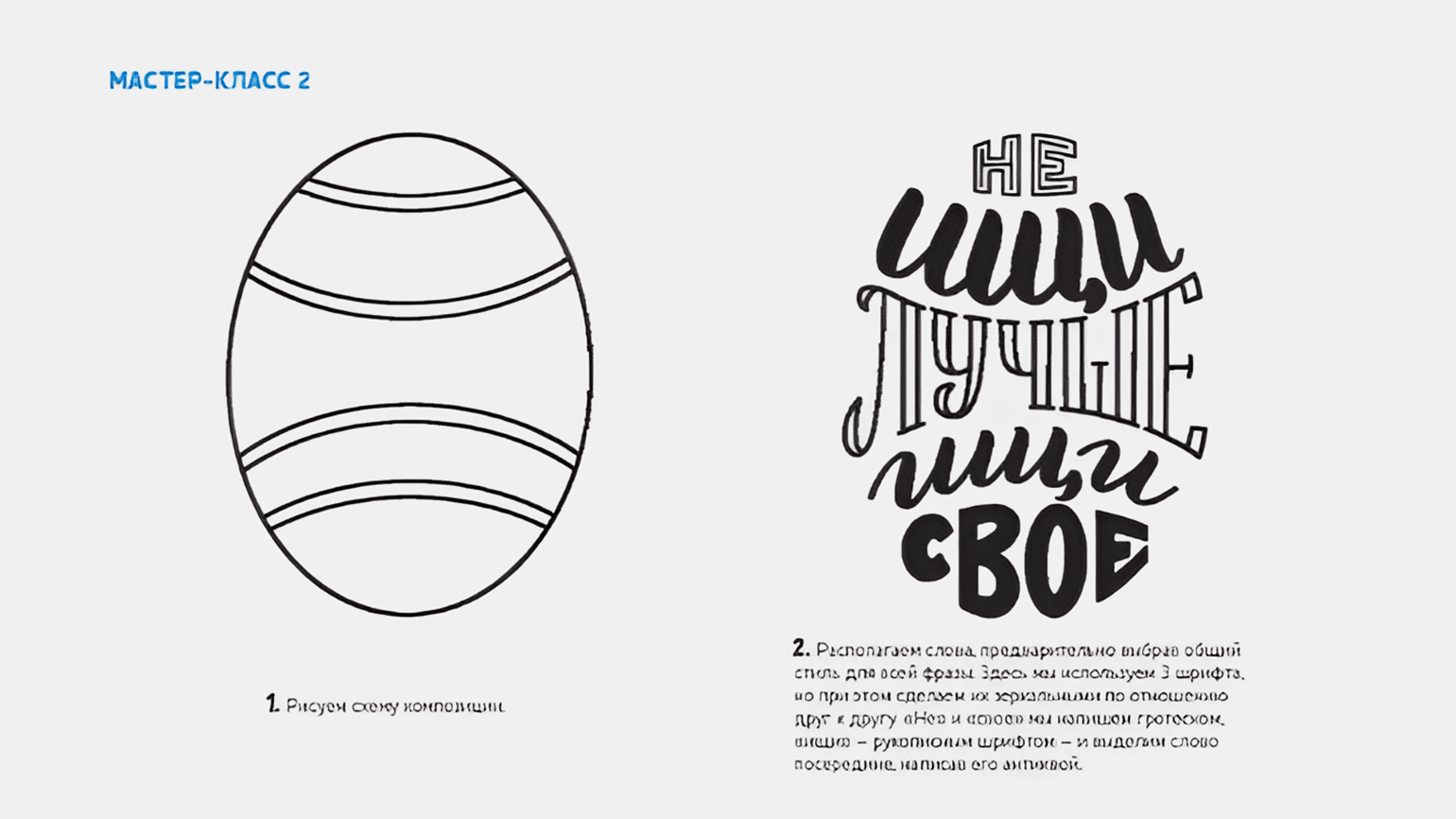

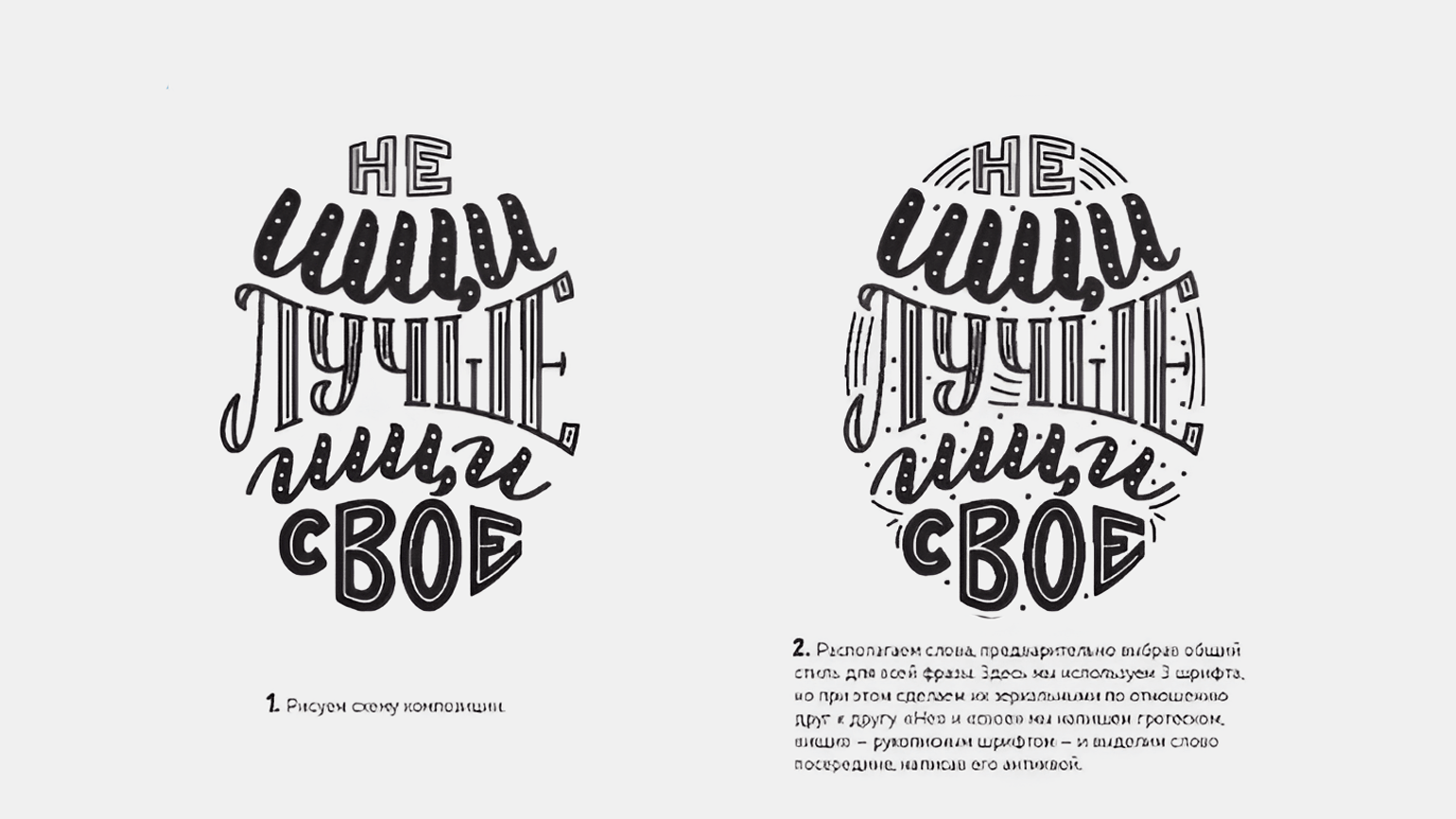

— Да, я активно искала себя. Параллельно с учёбой развивалась как художник: сотрудничала с семью магазинами «Республика», с отелем Marriott. Даже выпустила две книги по леттерингу и каллиграфии. В сторону диджитал-профессий тоже смотрела — прошла курс по UX/UI-дизайну, а также училась на 2D-художника.

Изображение: Надежда Лоренц

Изображение: Надежда Лоренц

Изображение: Надежда Лоренц

Изображение: Надежда Лоренц

— Вот это да! Учёба в медицинском, книги по леттерингу, курсы для дизайнеров — и как же в итоге вы оказались в страховой отрасли?..

— Мой путь и правда очень нелинейный. Во время учёбы в университете, я поняла, что лучше всего мне даётся организаторская работа. Я была заместителем старосты, постоянно куда-то ездила, общалась с людьми, решала разные вопросы. Поэтому вскоре и устроилась в страховую компанию в сфере добровольного медицинского страхования.

Сначала работала простым медицинским коррелятором: отвечала на звонки клиентов и согласовывала их страховые услуги, консультировала по страховым программам и медицинским вопросам, организовывала медицинскую помощь, если требовалось.

На этой позиции меня быстро заметили, и скоро я стала руководителем направления в центре обучения. Именно тогда мне остро понадобились знания о том, как разрабатывать курсы.

— Если обобщить ваш путь и взглянуть на него со стороны, то как работа в медицине поспособствовала вашему личностному росту?

— В первую очередь я научилась общаться с людьми. Я сталкивалась с пациентами из самых разных слоёв общества, разных национальностей, с разными профессиями. Когда человек болеет, он становится тревожным, уязвимым. А когда перед ним не врач, а студент, то доверие даётся ещё сложнее. Приходилось находить подход, договариваться, чтобы человек разрешил осмотреть себя, ответил на вопросы.

Потом этот навык очень пригодился мне, когда я работала в колл-центре, — я умела услышать человека, понять его проблему и с каждым найти общий язык, попытаться помочь.

Фото: личный архив Надежды Лоренц

А ещё медицинский бэкграунд научил меня быстро учиться. В медвузе приходится поглощать и усваивать просто нереальный объём информации. Иногда за день требовалось прочесть 100–200 страниц сложного научного текста и потом пересказать всё это на семинаре.

«Прошла курс за три месяца и разработала свой проект»: об обучении и применении новых знаний

— Вы упомянули, что необходимость разобраться в методологии остро встала перед вами, когда вас повысили до руководителя направления в колл-центре. Что именно от вас требовалось?

— На мои плечи легла задача обучать новичков. Ко мне приходили люди, которые только-только устроились на медицинский пульт в колл-центр. Они могли не знать, что такое дополнительное медицинское страхование, как устроена работа в страховой компании, какие у нас правила и процессы.

Поскольку у меня уже был опыт и в медицине, и в страховании, я хорошо понимала, с чем сталкиваются люди с медицинским образованием, переходя в ДМС. Поэтому именно мне поручили создать обучающий курс для них.

Вот только если профильные знания и опыт у меня действительно накопились, то теории о том, как выстраивать программу обучения, мне не хватало.

— И вы по своей инициативе пошли учиться?

— Именно. Я считаю, что очень важно всегда соответствовать своей должности. Поэтому, чтобы оставаться в теме и развиваться, стараюсь постоянно учиться. Так и здесь: я нашла профильный курс для методистов образовательных программ и приступила к обучению.

— Сколько времени у вас ушло на прохождение программы?

— Уложилась в три месяца.

Фото: личный архив Надежды Лоренц

— Оправдались ли ожидания от обучения?

— Да. Больше всего мне хотелось разобраться, с чего вообще начать работу над курсом — как продумать его структуру, какие методики использовать. Всё-таки я никогда прежде не разрабатывала обучающие программы. Всё это я получила.

Главное здесь то, что я разобралась в общем подходе к созданию курсов и смогла адаптировать его под наш частный случай в страховой компании.

Также мне очень понравилось, что к каждой видеолекции прилагался её текстовый конспект. Иногда неудобно перематывать видео, чтобы что-то вспомнить, а текст можно быстро пролистать и найти нужное.

И ещё один большой плюс для меня — то, что все лекции были короткими, по 10–20 минут. Когда работаешь полный день, найти время на длинные ролики тяжело, а вот посмотреть небольшие модули можно даже в метро по дороге на работу.

— Как вы использовали полученные знания для рабочего проекта: сначала доучились и только потом взялись за проектирование курса?

— Нет, я приступила к работе над курсом параллельно с учёбой. У нас уже была старая программа, — и вот я постепенно внедряла в неё новые техники, которые узнавала на курсе.

— А что не устраивало компанию в старой программе?

— Руководство хотело, чтобы сотрудники обучались быстрее и получали больше практических навыков, а не только теорию.

Фото: личный архив Надежды Лоренц

— И как вы внедряли освоение этих практических навыков в программу?

— Я хорошо знала, с какими ситуациями сталкиваются сотрудники на практике, и на основе реальных случаев создавала тренинговые кейсы, которые должны были решать стажёры. Иногда я даже сама моделировала ситуацию и отыгрывала застрахованного клиента или врача: стажёр брал трубку, общался со мной, отвечал на вопросы и фиксировал информацию в программе.

— А как вы разобрались с необходимостью ускорить обучение?

— Мы убрали часть навыков, которые новички всё равно быстро освоят в первые дни работы, и сосредоточились на отработке типовых и важных сценариев для колл-центра страховой компании.

Например, чаще всего люди звонят, чтобы вызвать скорую, записаться к врачу или узнать информацию о клиниках. Под такие запросы есть стандартные алгоритмы, и именно их мы и отрабатывали, без лишней теории.

Я полгода работала как ментор: каждый день к нам приходили новые сотрудники на разных этапах обучения, я их тренировала и постепенно переводила на рабочие задачи.

«Разработала курс по арт-медитациям»: об итоговом проекте, взгляде на творчество и будущее

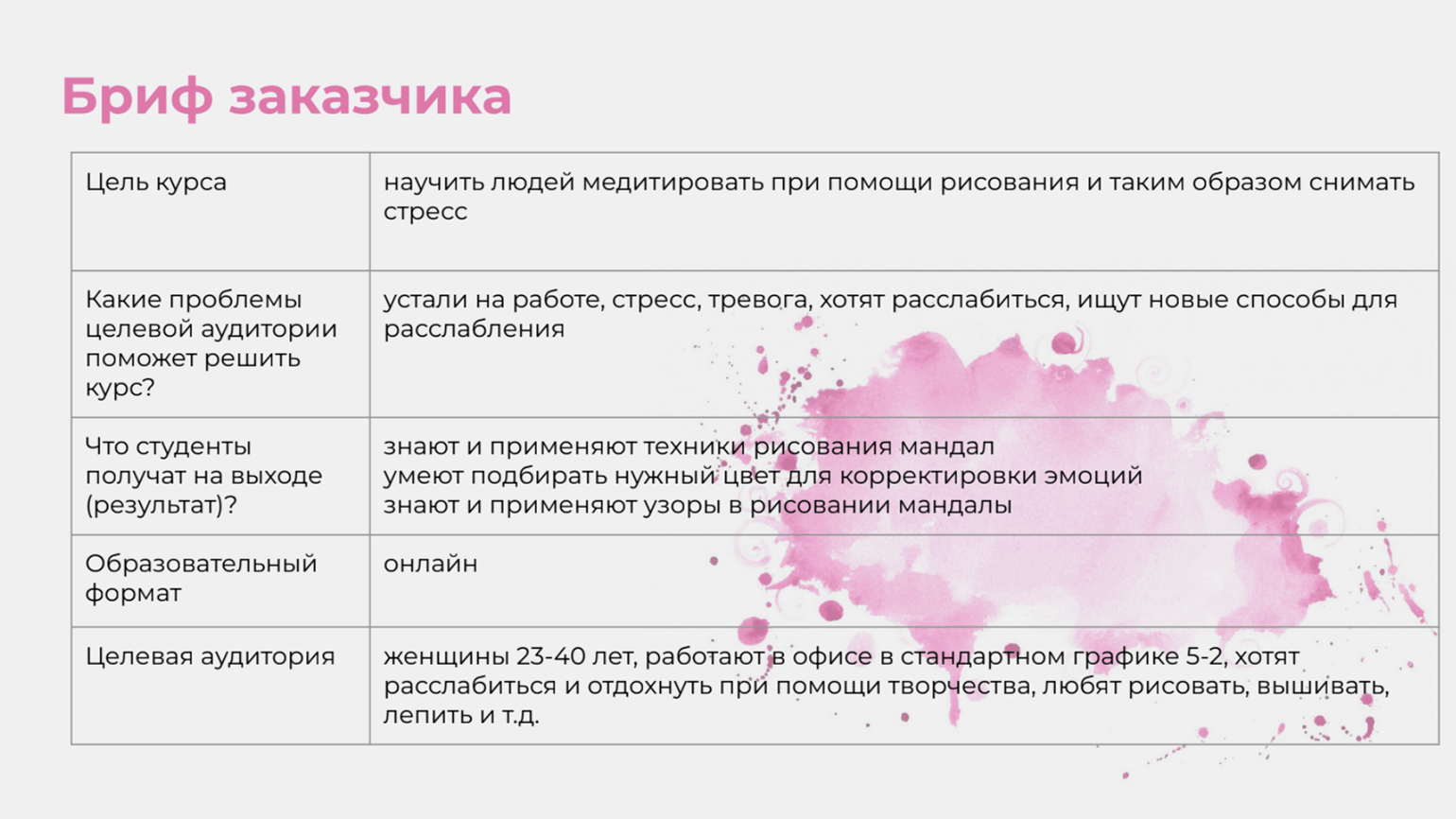

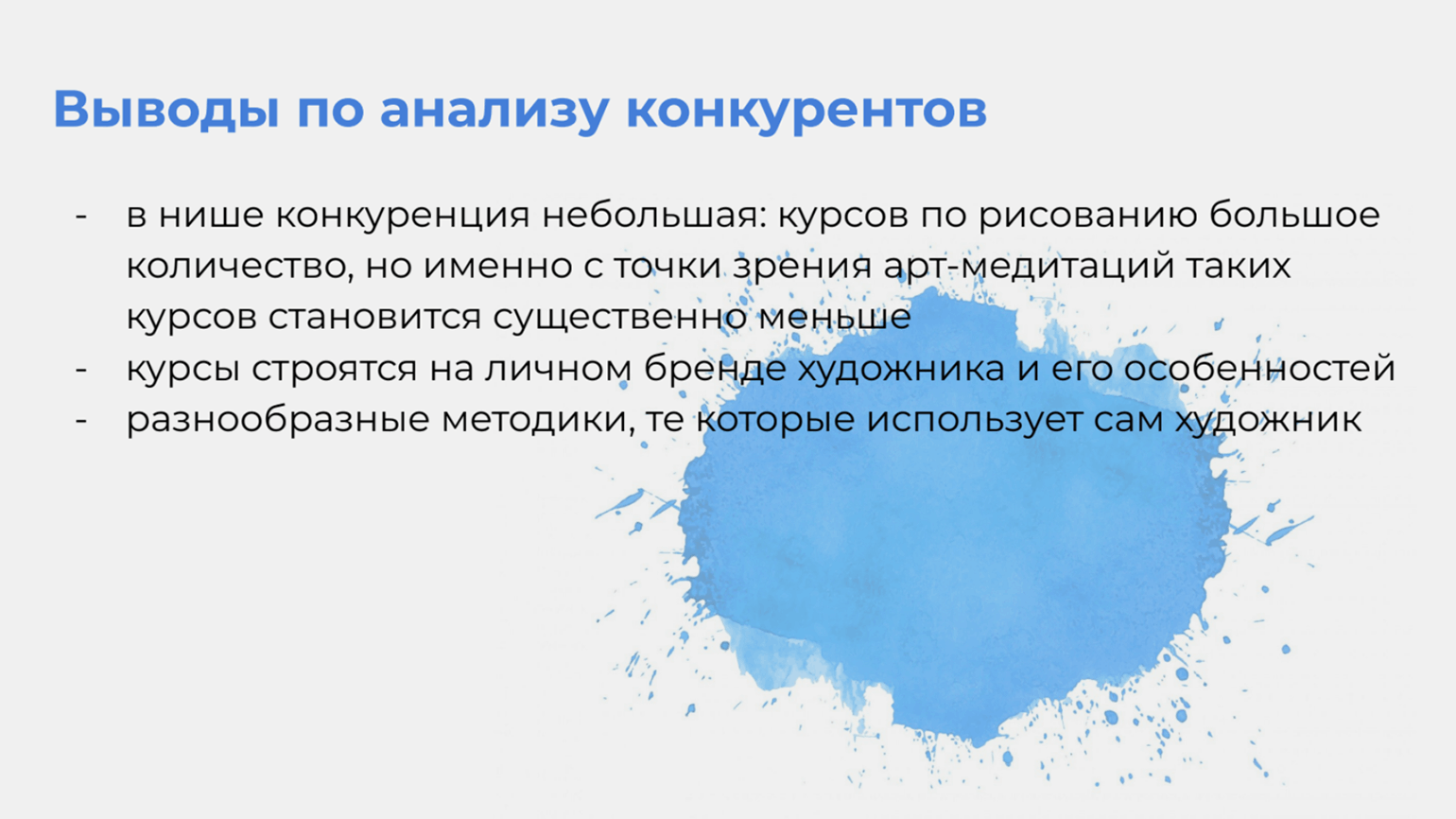

— Интересно то, что в качестве итогового проекта на курсе вы выбрали не страховую тематику и реальный кейс, а совсем иное направление — арт-медитации.

— Я в тот момент начала активно вести блог — это была ещё одна моя попытка вернуться в творчество. Подумывала запустить курс по рисованию и арт-практикам, — именно поэтому такую тему и выбрала для финальной работы на курсе.

В технике арт-медитации работают многие терапевты. Когда я училась в университете, среди популярных методов были, например, зентангл и зендудл — тоже формы медитативного рисования.

Скриншот: Надежда Лоренц

Скриншот: Надежда Лоренц

Скриншот: Надежда Лоренц

Скриншот: Надежда Лоренц

Скриншот: Надежда Лоренц

Скриншот: Надежда Лоренц

Правда, записывать разработанный курс я в итоге не стала — в процессе поняла, что пока всё-таки хочу развиваться в страховании, а не уходить в творчество.

— Как думаете: несмотря на развитие в другой сфере, вы будете и дальше заниматься творчеством?

— Я не разделяю: для меня творчество — оно везде. В свободное время я рисую для себя, а на работе мои креативные навыки реализуются в создании и управлении проектов в страховой сфере. Все знания, которые у меня есть, пригождаются мне здесь: например, благодаря владению UX/UI-дизайном, я могу разговаривать на одном языке с дизайнерами и разработчиками.

А ещё я не считаю, что творчество обязательно должно приносить доход или становиться частью профессии. Иногда его достаточно просто для души и личного удовольствия.

Что касается моего будущего — думаю, я буду и дальше развиваться именно в управлении проектами. Причём совершенно разными. Я уверена, что знание методологии в том числе поможет мне на этом пути, ведь теперь я смогу структурировать любой обучающий курс, необходимый для достижения поставленных перед командой целей.

Кроме того, недавно я начала вести свой телеграм-канал, где рассказываю о своём пути, интересах и поиске баланса между работой и личной жизнью. Хочу развивать и его тоже.