Что мотивирует и демотивирует внутренних экспертов и как можно им помочь

Опубликованы результаты исследования, в котором те, кто обучает коллег (помимо основных рабочих функций), рассказали про трудности и полезные инсайты.

Внутренними экспертами называют сотрудников, которые обладают знаниями и навыками в некой предметной области и в дополнение к своим основным рабочим функциям обучают коллег. Это может быть, например, опытный инженер, который делится методами ТРИЗ, или проджект, рассказывающий о собственных лайфхаках в управлении проектами, или самый успешный менеджер по продажам, раскрывающий приёмы, работающие и, наоборот, не работающие в общении с клиентами.

Многие компании целенаправленно развивают внутренних экспертов — это помогает в случаях, когда есть много запросов на обучение, но не хватает ресурсов, или когда темы обучения специфические и по ним просто не существует внешних курсов.

Но специалисты по корпоративному обучению хорошо знают: убедить носителей ценных знаний и опыта делиться ими с коллегами (ещё и на регулярной основе) не так-то просто. Тренинговая компания «Институт тренинга» решила разобраться, что мотивирует и поддерживает внутренних экспертов и с какими трудностями они сталкиваются. Для этого провели глубинные интервью с 25 внутренними экспертами и на основе их ответов составили анкеты для опроса, в котором затем приняли участие 135 респондентов из 56 компаний. Это были люди, обучающие коллег как минимум год.

Ключевыми выводами из этого исследования на вебинаре, организованном сообществом Digital Learning, поделились директор «Института тренинга» Анна Грибанова и руководитель инновационных проектов «Института тренинга» Анна Турлаева. Мы перескажем их коротко, а на сайте «Института тренинга» можно найти презентацию или запросить полный отчёт.

Что побуждает сотрудников начать учить других

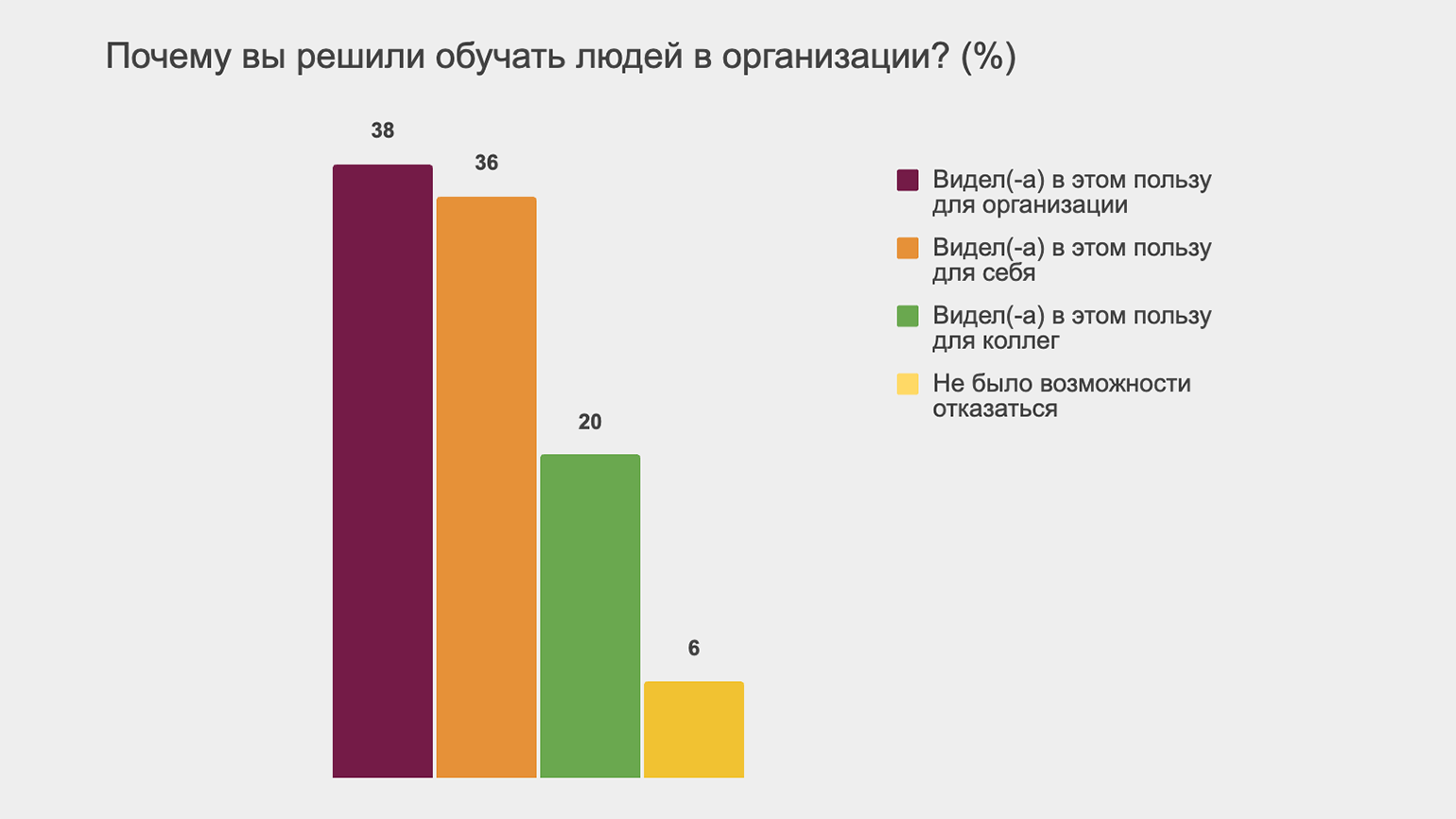

Как показали результаты исследования, чаще всего сотрудники становятся внутренними экспертами по двум причинам: когда видят в этом пользу для организации (38%) или для самого себя (36%). Ещё 20% опрошенных называли в качестве мотива желание принести пользу коллегам. Такую причину, как отсутствие возможности отказаться от этой роли, назвало меньшинство — 6%.

Инфографика: Skillbox Media

Более подробно мотивы, побудившие взяться за эту работу, раскрыли во время интервью. Например, один эксперт поделился такой историей: он руководитель, и раньше обучением его подчинённых занимался другой сотрудник, но тому вечно не хватало на это времени, из-за чего учебные результаты страдали.

Поэтому респондент взял это на себя. Другой участник интервью рассказал, что у них на производстве произошла авария из-за нехватки знаний у работника, и, чтобы подобное не повторилось, он решил сам проводить обучение.

Ещё один эксперт стал централизованно обучать других, чтобы оптимизировать собственную нагрузку — дело в том, что коллеги постоянно обращались к нему с одними и теми же вопросами, и оказалось проще как-то систематизировать этот процесс.

Пожалуй, самый интересный инсайт из исследования: те немногие респонденты, которые, по их словам, занялись обучением коллег вынужденно, в итоге всё равно нашли в этом личный смысл, интерес и удовольствие.

Инфографика: Skillbox Media

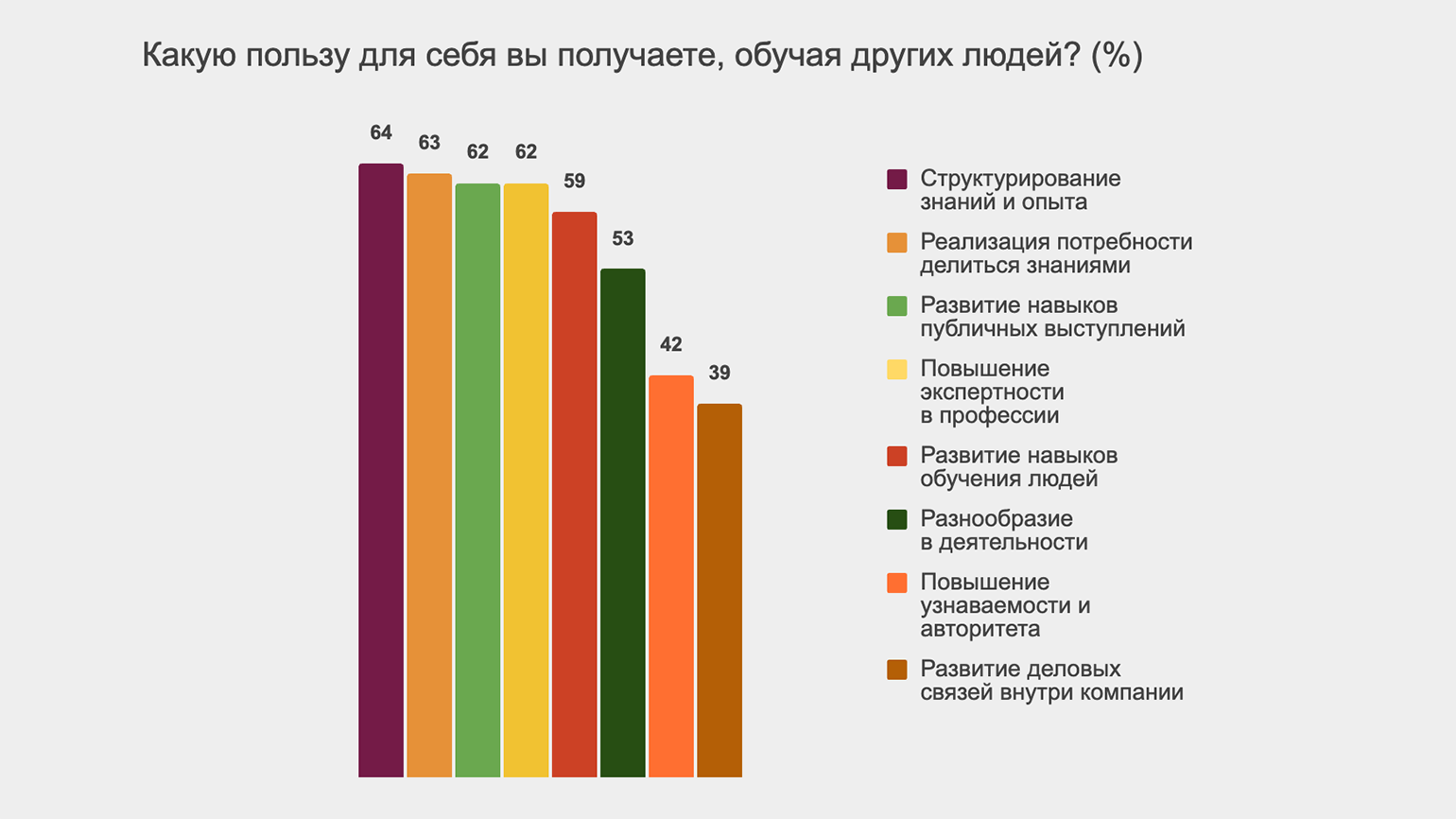

Отвечая на вопрос о личных выгодах, ожидаемых в самом начале экспертной деятельности, респонденты могли выбрать до пяти вариантов. Самым распространённым ответом стала реализация потребности делиться знаниями — её отметили 68% опрошенных. Также многие называли желание развить профессиональную экспертность (51%), приобрести навык обучения других (49%) и опыт публичных выступлений (48%), а также структурировать свои знания и опыт (47%).

И как показал опрос, полученная личная польза почти полностью совпадает с ожидаемой.

Инфографика: Skillbox Media

Как им помочь: Анна Турлаева советует L&D-специалистам и руководителям, чтобы привлечь сотрудников к роли внутренних экспертов, подчёркивать оба мотива — и пользу для компании, и личную выгоду. Стоит доносить до сотрудников, что это занятие поможет им разнообразить свою деятельность, развиваться и в текущей профессии, и в области обучения взрослых, формировать разнообразные софт-скиллы.

Какие трудности и приятные неожиданности встречают внутренние эксперты

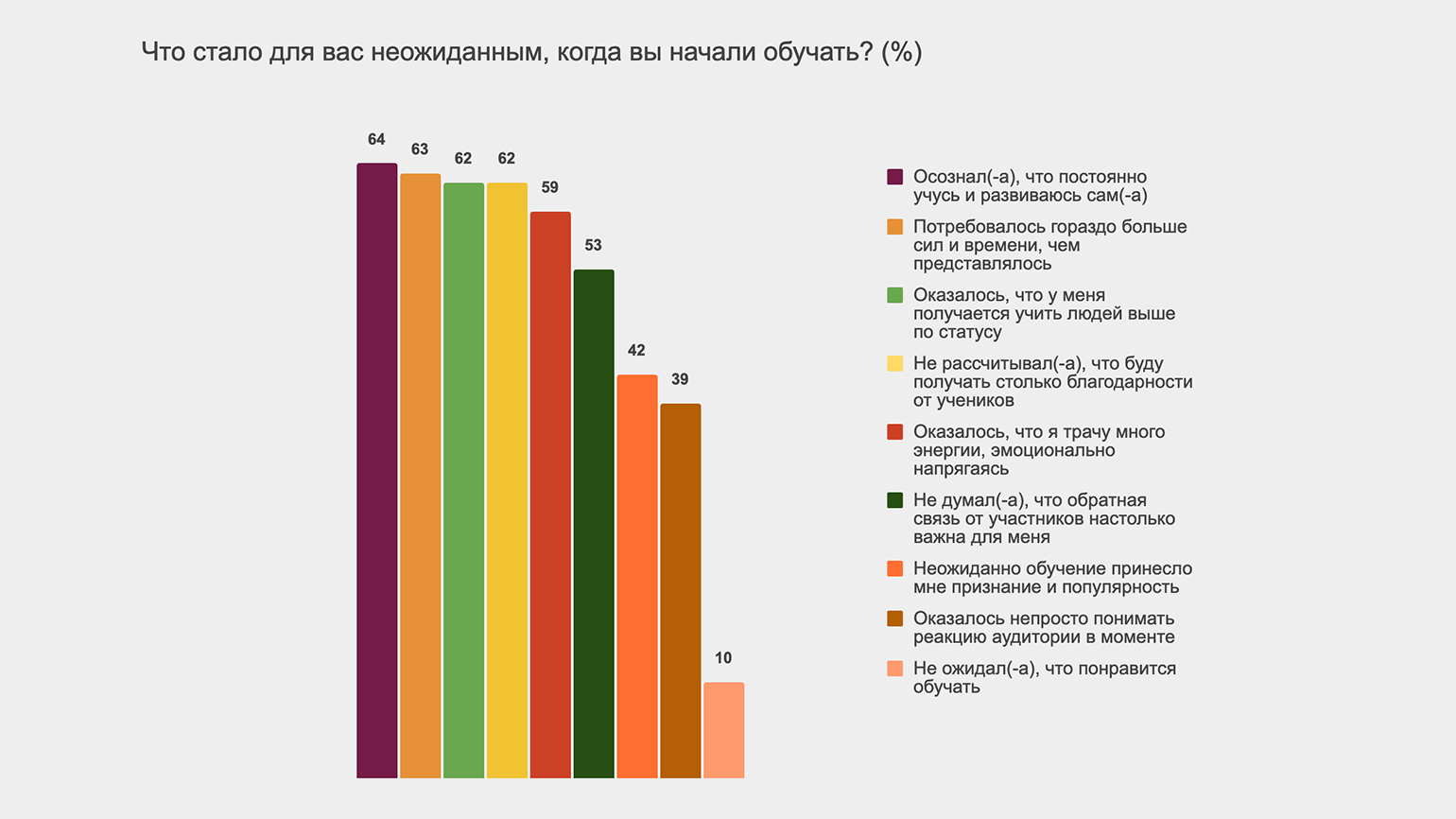

Любая новая деятельность связана с открытиями и неожиданностями, неочевидными со стороны, и деятельность внутреннего эксперта не исключение. Как показал опрос (можно было выбрать несколько вариантов), 60% опрошенных не ожидали, что, начав делиться с коллегами знаниями и опытом, они сами станут постоянно учиться и развиваться. 37% опрошенных приятно удивило то, что у них успешно получается учить людей выше них по статусу в компании. Столько же внутренних экспертов не ожидали, что будут получать так много позитивной обратной связи от учеников, и 27% назвали поддержку, которую получают от участников обучения.

Инфографика: Skillbox Media

Для 50% стало открытием, что люди воспринимают и понимают одну и ту же информацию по-разному. Для 29% оказалось неожиданным, что в процессе обучения коллеги начинают активнее общаться между собой и обмениваться опытом.

Часть опрошенных совершила не очень приятные открытия:

- что роль эксперта требует гораздо больше сил и времени, чем они предполагали (42%);

- что ученики усваивают меньше материала, чем ожидалось (26%), выполняют домашние задания формально или вообще не выполняют (25%), пропускают запланированные учебные мероприятия (21%).

Как им помочь: важно рассказывать начинающим экспертам не только о пользе, которую они получат, но и о возможных трудностях, предупреждать о том, что преподавание связано с затратами времени и сил. Кроме того, у экспертов без опыта обучения других бывают неверные представления о том, как люди учатся, и важно приблизить их к реальности. Анна Турлаева рекомендует предоставить экспертам методическую помощь и поддержку — например, поделиться памятками, которые помогут планировать и проводить занятия, и шаблонами для учебных презентаций, помочь рассчитать время на подготовку выступления.

Что мотивирует внутренних экспертов продолжать обучать других

Исследование выявило семь ключевых драйверов мотивации, благодаря которым внутренние эксперты продолжают обучать коллег в долгосрочной перспективе. По словам Анны Грибановой, эти мотиваторы не стали располагать по приоритетности, потому что беседы с участниками показали, что каждый одинаково важен:

- Вклад в общий результат и развитие организации. Эксперты осознают значимость обучения для роста компании, улучшения бизнес-процессов и результатов.

- Достижение собственных целей. Преподавание становится инструментом, благодаря которому эксперты решают собственные профессиональные задачи и реализуют карьерные устремления.

- Саморазвитие, то есть развитие своих компетенций и расширение кругозора благодаря обучению других.

- Просветительская миссия — стремление делиться опытом и знаниями ради общего прогресса и благополучия, чтобы делать окружающий мир лучше.

- Помощь людям близка к просветительской миссии, но, как пояснила Анна Грибанова, здесь речь о том, чтобы улучшить жизнь конкретных людей (коллег), помогая им эффективнее справляться с рабочими задачами.

- Эмоциональная награда. Эксперты нередко сообщают, что сама преподавательская деятельность приносит им удовольствие, вдохновляет и наполняет энергией.

- Материальная мотивация связана с получением дополнительного дохода от преподавания, проведения выступлений и тренингов.

Также респондентов попросили продолжить фразу «Я чувствую вдохновение от работы, когда…», выбрав один или несколько вариантов из предложенных. Оказалось, что практически всех опрошенных (87%) вдохновляют видимые результаты учеников.

Также очень многие испытывают вдохновение от самого преподавания, потому что ощущают себя экспертами, у которых готовы учиться другие люди (65%), получают признание со стороны учеников и руководителей (62%). Больше половины респондентов вдохновляет собственное развитие как эксперта (58%), возможность увлекать учеников своими идеями (56%) и рост преподавательских навыков (55%).

Инфографика: Skillbox Media

Как им помочь: как показывают ответы про мотивирующие и вдохновляющие факторы, внутренним экспертам важно видеть результаты своей работы — чему научились коллеги, как изменился их подход к рабочим задачам, как это помогло им самим и компании. Поэтому L&D-специалистам важно продумать, как демонстрировать достигнутые результаты экспертам.

По признанию Анны Грибановой, это бывает не так-то просто. Одно дело, когда эксперт обучает свою же команду и сам видит, например, что продавцы стали лучше общаться с клиентами или что операторы сборочной линии ускорили настройку оборудования. И совсем другое — когда обучение проводится для коллег, с которыми эксперт напрямую не взаимодействует в офисе или на производстве.

Помимо результатов, достигнутых сразу по итогам обучения, полезно подсвечивать для экспертов и то, как обучение повлияло на учеников в долгосрочной перспективе. Для этого L&D-специалисты могут собирать обратную связь через несколько месяцев или даже лет после обучения — спрашивать сотрудников, как им помогло изученное, что изменило в их работе, какую пользу они видят по прошествии времени.

В какой поддержке нуждаются внутренние эксперты

Поддержка со стороны компании помогает вовлекать внутренних экспертов в преподавательскую деятельность, а также бережёт их силы и время, благодаря чему эксперты долго сохраняют интерес к этой работе.

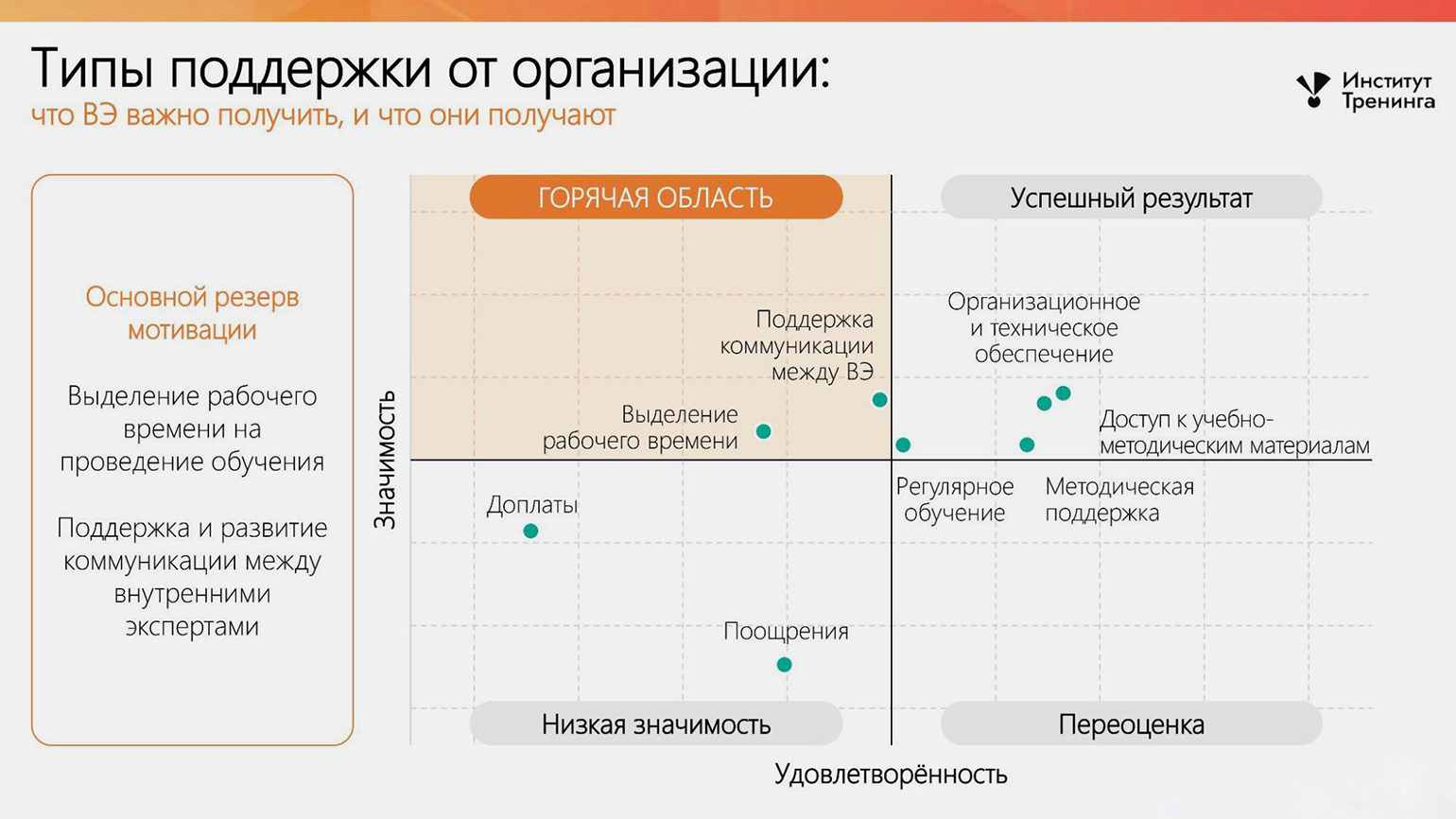

Исследователи «Института тренинга» назвали восемь видов организационной поддержки и попросили респондентов оценить их значимость и свою удовлетворённость получаемой поддержкой. По итогам опроса виды поддержки распределили на матрице из четырёх секторов:

Изображение: Институт тренинга

«Горячая область» означает высокую значимость и низкую удовлетворённость — то есть сюда попали виды поддержки, которые очень важны для экспертов и которых им не хватает. Во-первых, это поддержка коммуникации между внутренними экспертами — налаживание связей, создание экспертных сообществ, в которых они бы могли обмениваться опытом, обсуждать успехи и трудности. А во-вторых, эксперты хотели бы, чтобы компания выделяла рабочее время на преподавательские задачи.

При этом, как показывают ответы, опрошенные эксперты вполне довольны организационным и техническим обеспечением, доступом к учебно-методическим материалам, методической поддержкой.

Какие эмоции вызывает преподавание у внутренних экспертов

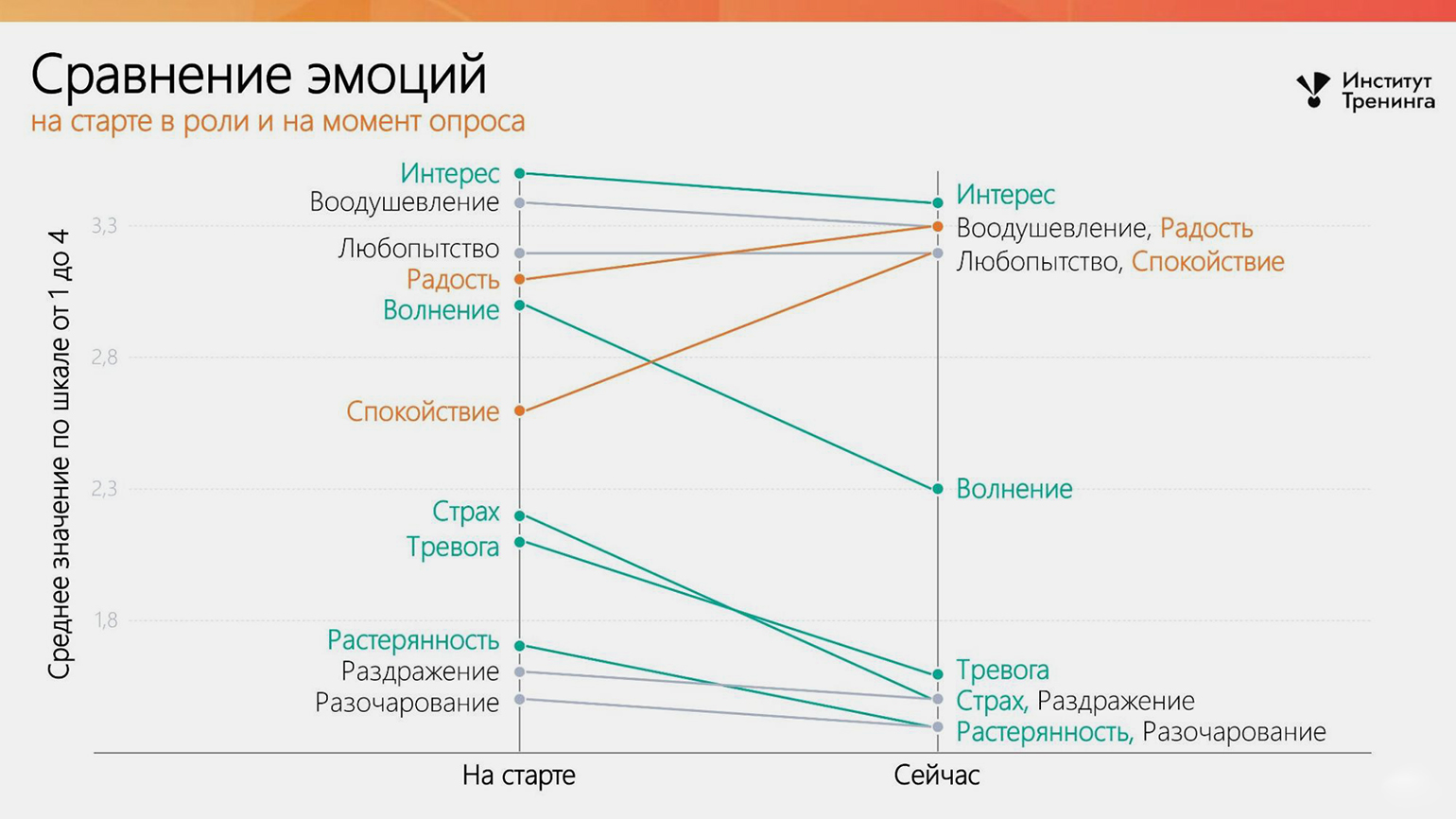

Чтобы сравнить, как менялось эмоциональное состояние экспертов с течением времени, их попросили назвать свои эмоции от преподавания на момент опроса, а также вспомнить, что они чувствовали, когда только приступали к обучению коллег.

Чаще всего в обоих случаях респонденты называли воодушевление, любопытство, интерес. Со временем эти ощущения, как показывают ответы, эксперты испытывают реже, но совсем ненамного.

При этом заметную положительную динамику показывает спокойствие, а отрицательную — волнение, тревога и страх. По словам Анны Грибановой, это говорит о том, что на старте преподавательской деятельности эксперты зачастую не знают, чего ожидать, и эта неизвестность вызывает не самые приятные эмоции. Однако со временем, когда эксперты получают опыт и положительную обратную связь, первоначальные страхи и тревоги, как правило, утихают, и они чувствуют себя увереннее.

Изображение: Институт тренинга

Что именно вызывает у внутренних экспертов тревогу? По итогам интервью исследователи выявили несколько типичных страхов:

- страх выступления перед аудиторией;

- страх вопросов и сопротивления аудитории;

- страх проявить некомпетентность;

- страх оказаться неуслышанным, бесполезным.

Как им помочь: Анна Грибанова рекомендует обратить внимание на эмоции, которые эксперты испытывают в начале преподавания, и работать с источниками их тревоги. По её словам, это особенно важно в ситуации, когда у эксперта практически нет возможности отказаться от этой роли — например, это единственный сотрудник, владеющий редкими, узкоспециализированными знаниями, или руководитель, которому необходимо самостоятельно обучать свою команду. Нужно обеспечить его всей необходимой поддержкой, в том числе методической — помочь распланировать выступление и подготовиться к вопросам аудитории, поделиться приёмами вовлечения учеников и так далее.

Во-первых, это снизит уровень тревоги, а во-вторых, повысит вероятность успеха, на который эксперт сможет опираться в будущем. Как заметила Анна Грибанова, очень важно, чтобы первый опыт взаимодействия с учениками оказался положительным — именно он позволит эксперту развить интерес к преподаванию и получать удовольствие от этой работы.

Почему эксперты хотят бросить преподавание

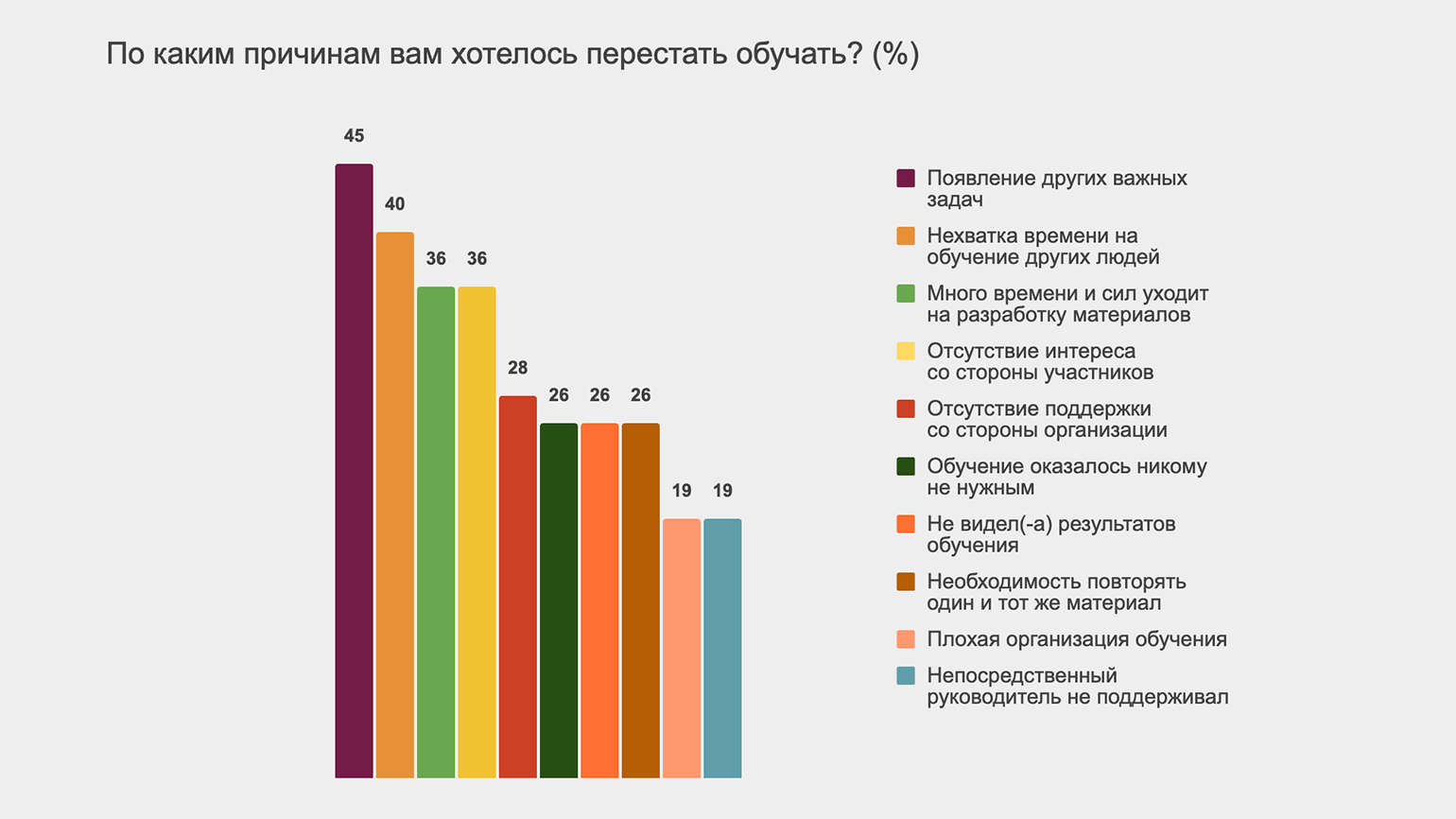

Опрос показал, что 35% респондентов сталкивались с ситуациями, когда им хотелось перестать обучать коллег. Среди основных причин — появление других важных задач (45%), нехватка времени на преподавание (40%), значительные траты времени и сил на разработку и доработку учебных материалов (36%), отсутствие интереса со стороны учащихся (36%).

Инфографика: Skillbox Media

Как им помочь: Анна Грибанова объясняет, что если компания нацелена развивать внутренних экспертов, нужно внедрять системный подход. Во-первых, подготовку и проведение обучения все (и сами сотрудники в роли экспертов, и их руководители) должны воспринимать как легитимную рабочую задачу, на которую можно и нужно выделять необходимое рабочее время, а не как «лишнюю» нагрузку сверх работы. Во-вторых, тут тоже проявляется необходимость методической поддержки начинающих экспертов, чтобы помочь им снизить нагрузку.

И в-третьих, даже если эксперт выполняет свою преподавательскую работу хорошо и ни на что не жалуется, важно не забывать о нём и периодически интересоваться, как у него дела и не нужна ли помощь. Бывает так, что ответственный человек молча выполняет всё, что от него требуется, но уже находится на пределе возможностей и подумывает о том, чтобы отказаться от экспертной роли.

Как меняются представления экспертов о своей роли

Ещё несколько любопытных инсайтов исследователи получили, спросив экспертов о том, как они представляли себе задачи преподавателя раньше и что думают о них сейчас, уже получив некоторый опыт обучения коллег. Изменения чаще всего наблюдаются в шести направлениях:

- от монолога — к совместному размышлению с учащимися;

- от стремления передать максимум информации — к передаче только самой сути;

- от демонстрации знания терминологии — к умению говорить просто и ясно;

- от интуитивной подачи материала — к методически выстроенной логике;

- от трансляции теоретической информации — к фокусу на навыках и практике;

- от неуверенности в своей компетентности — к принятию границ своей экспертности.

Как им помочь: по словам Анны Турлаевой, понимая, как начинающие эксперты видят свои задачи, можно целенаправленно помогать новичкам составить более глубокое и точное представление о роли преподавателя, а также эффективнее сопровождать их в развитии преподавательских навыков. Например, полезно организовывать для экспертов возможности для саморефлексии, чтобы они видели свой прогресс в этой роли и благодаря этому чувствовали себя спокойнее и увереннее.

Читайте также:

- Кейс: как научить сотрудников разрабатывать и проводить обучение для своих коллег

- Как создать в компании среду, вдохновляющую на обучение: три кейса и пара советов

- 5 выводов о том, как меняются структура и задачи обучения персонала в российских компаниях

- 6 советов, как нематериально мотивировать сотрудника учить коллег