Как распознать текст, написанный нейросетью

Вот статья о том, как распознать нейросетевой текст. Она написана просто и со вкусом. Дайте знать, если я могу дополнить этот шедевр!

Нейросети пишут статьи, посты в соцсети, сочинения, документы, объявления и даже сообщения в личной переписке. Они повсюду. Давайте разберёмся, можно ли уверенно отличить сгенерированный текст от человеческого. Мы протестировали три сервиса для проверки текстов на сгенерированность, попросили сами нейросети отличить человеческий текст от написанного роботом и собрали несколько признаков, по которым творчество нейросетей можно отличить от человеческого на глаз.

Содержание

- Сервисы для проверки текста, написанного ИИ

- Как сами нейросети отличают человеческие тексты от машинных

- Как проверить текст без сервисов

Сервисы для проверки текста, написанного ИИ

Есть много сервисов для проверки текстов на участие нейросетей. Проблема в том, что текст, сгенерированный по подробно прописанному промпту, может не отличаться от написанного вручную. Если автор понимает, как работают генеративные ИИ, то в запросе пропишет инструкции, которые сделают текст похожим на авторский: даст референсы для стиля, пропишет ограничения пунктуации, синтаксиса, сложности языка и других параметров.

Но если автор приложил столько усилий для того, чтобы написать качественный текст, неотличимый от человеческого, то, возможно, и не стоит упрекать его в использовании нейросетей.

Мы будем тестировать сервисы на двух текстах об истории биткоина: авторском и сгенерированном Gemini. Поочерёдно загрузим каждый из текстов в сервис и посмотрим, как он их оценит. Проверка будет считаться пройденной, если сервис сообщит, что авторский текст написан человеком, а сгенерированный — нейросетью.

Если хотите повторить наш опыт, то вот эти тексты: авторский, сгенерированный.

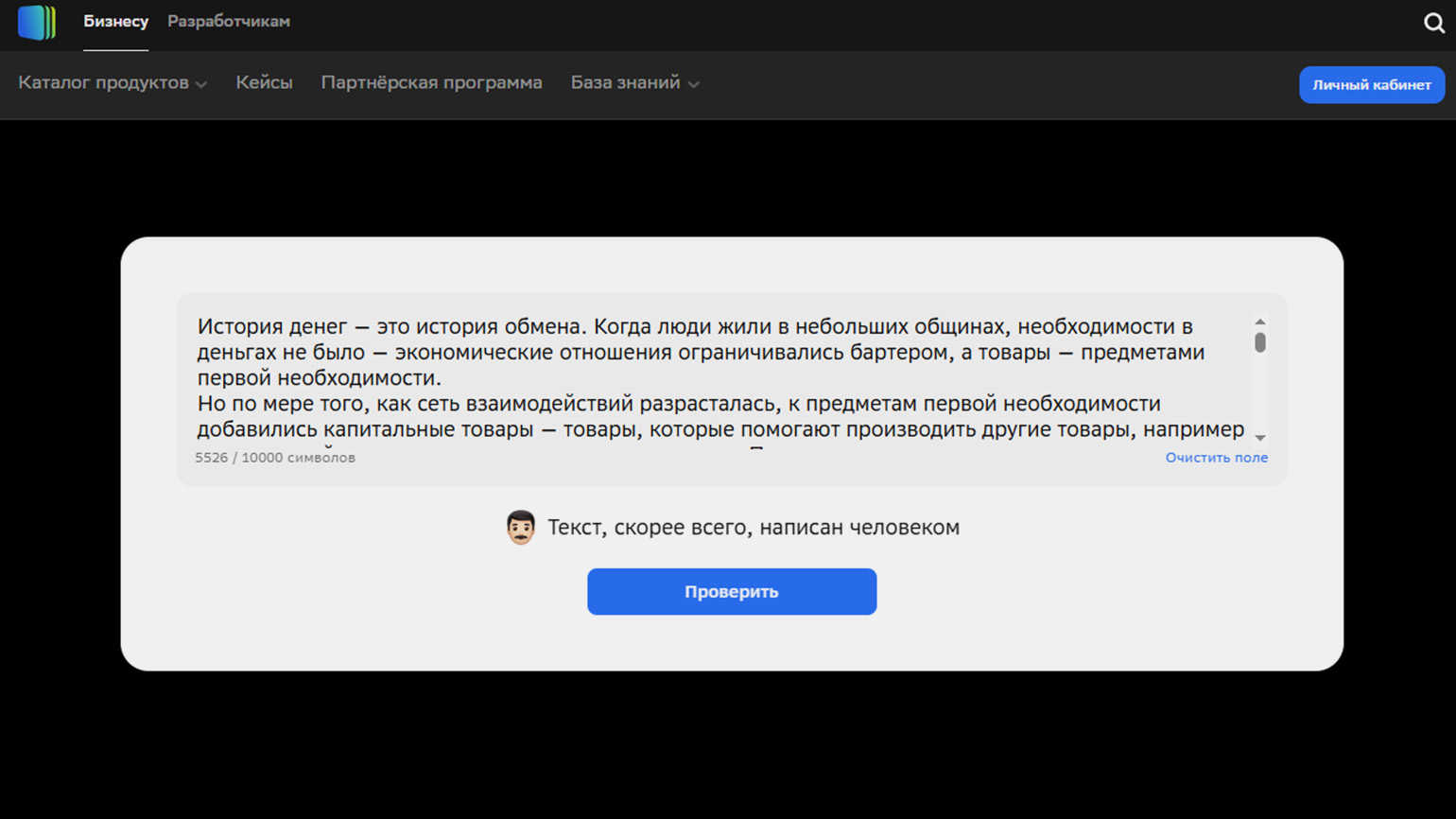

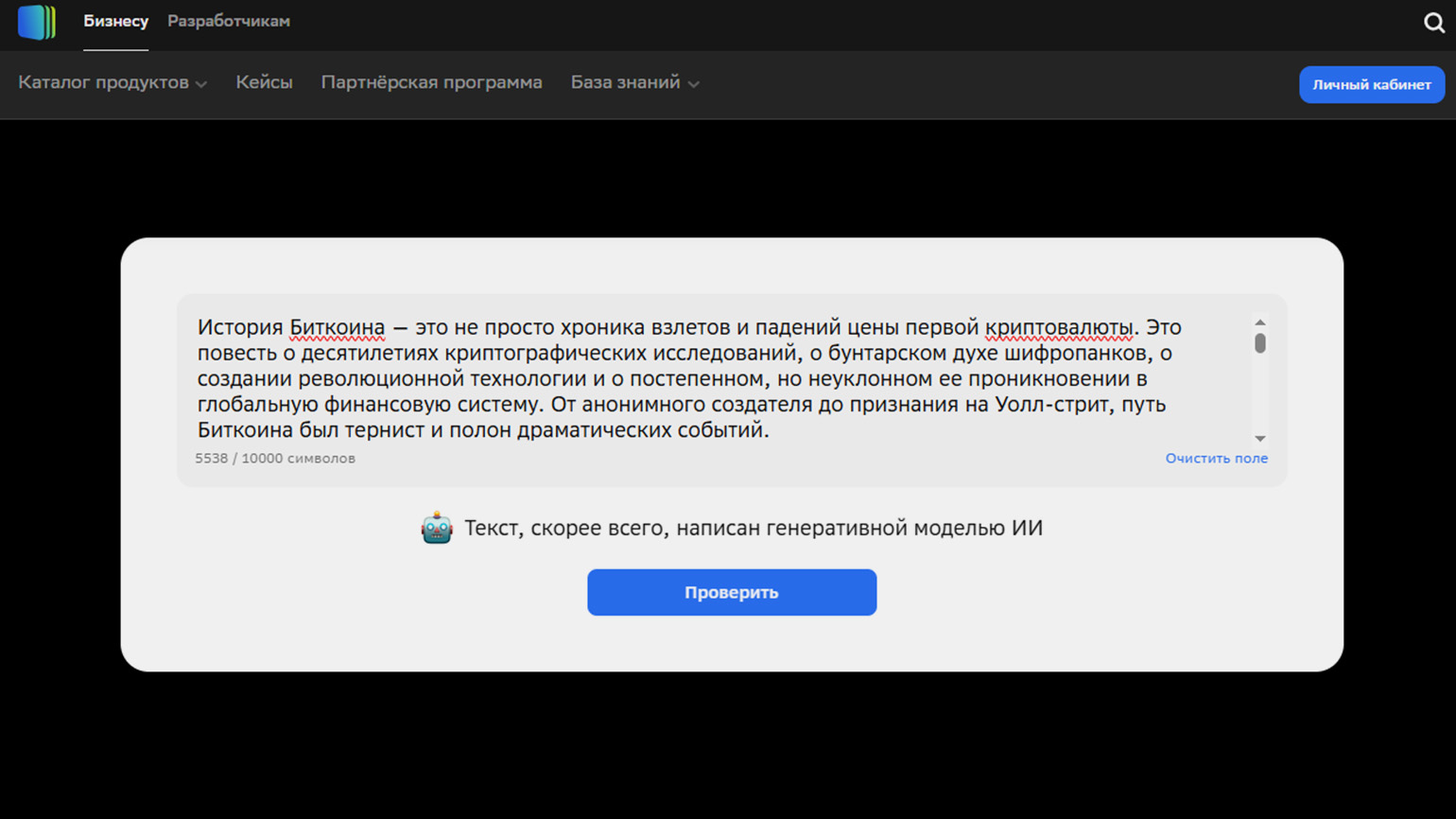

GigaCheck — прошёл проверку

Сервис «Сбера» проверяет только русскоязычные тексты и достойно с этим справляется. На момент запуска сервиса летом 2024-го разработчики обещали точность до 94,7%.

Сейчас GigaCheck доступен бесплатно на сайте и в телеграм-боте. На вопросы об интеграции разрабы отвечают по заявке. Объём для проверки скромный — 10 000 символов.

Скриншот: GigaCheck / Skillbox Media

Скриншот: GigaCheck / Skillbox Media

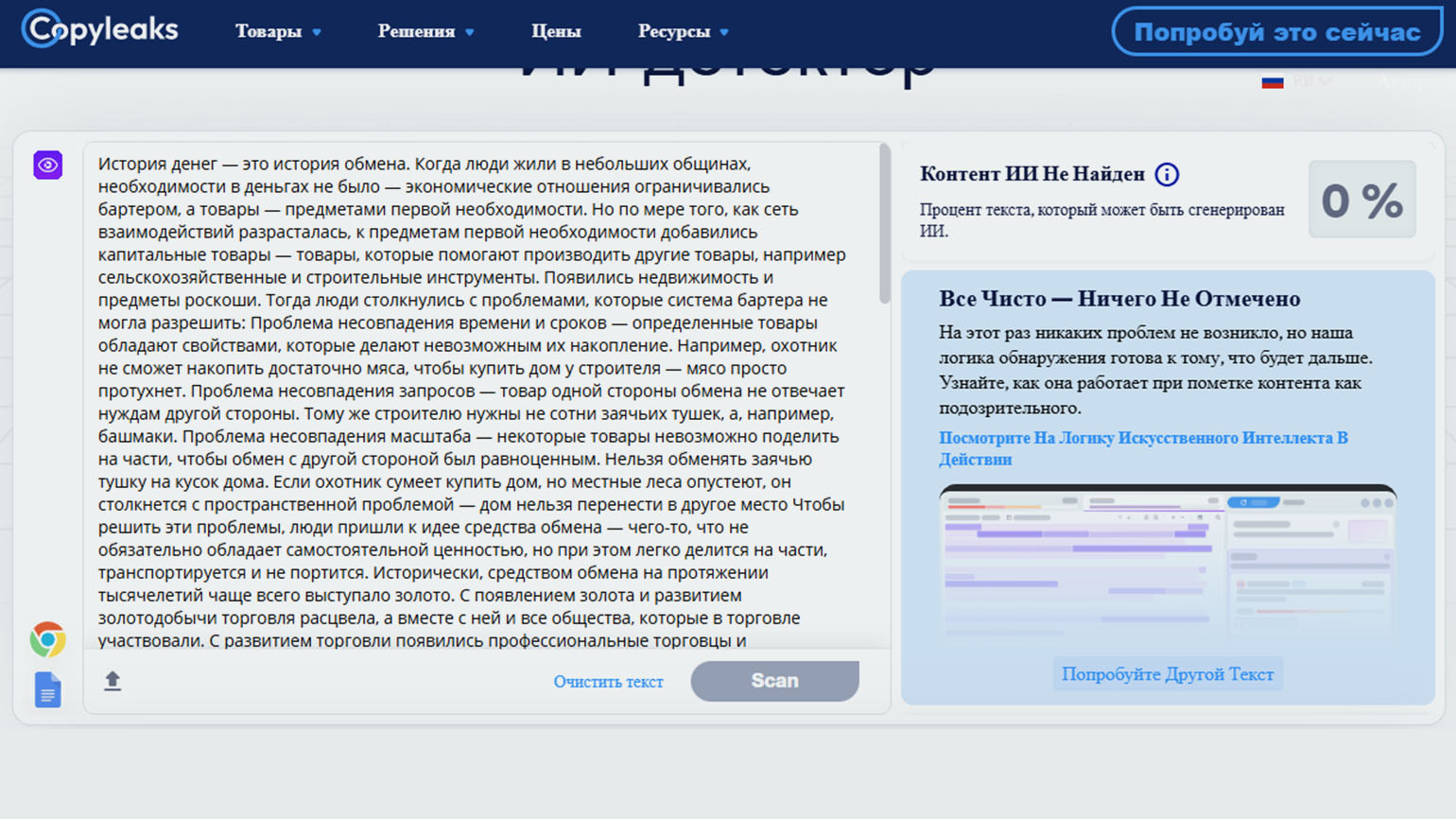

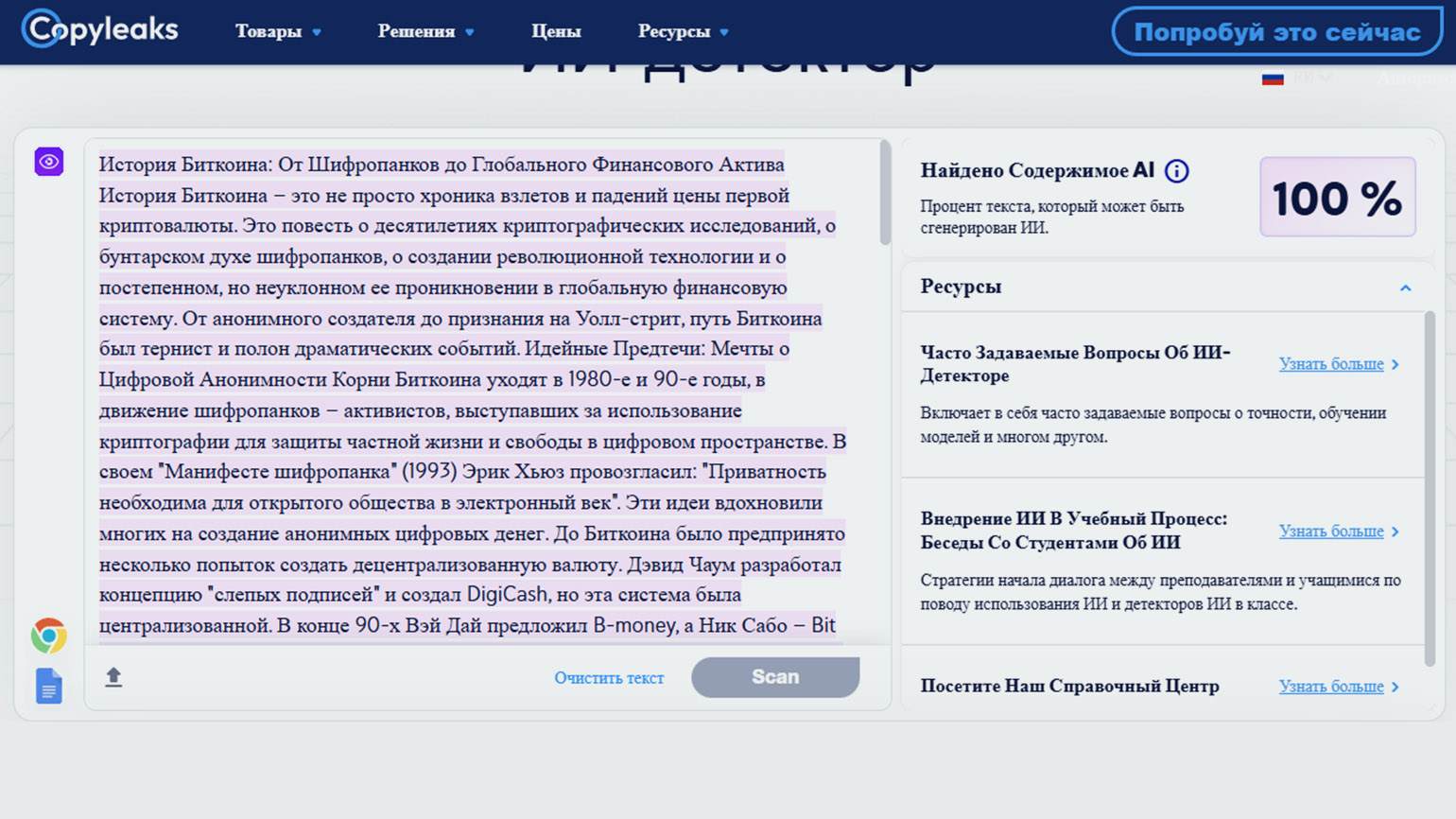

Сopyleaks — прошёл проверку

Ещё один сервис, который можно попробовать бесплатно. Copyleaks поддерживает 30 языков и обещает невероятную точность — более 99%. Объём для проверки солидный — до 25 000 символов. Ещё у сервиса есть расширение для Google Docs, чтобы проверять текст прямо в документе. Для постоянного использования сервис платный.

Скриншот: Сopyleaks / Skillbox Media

Скриншот: Сopyleaks / Skillbox Media

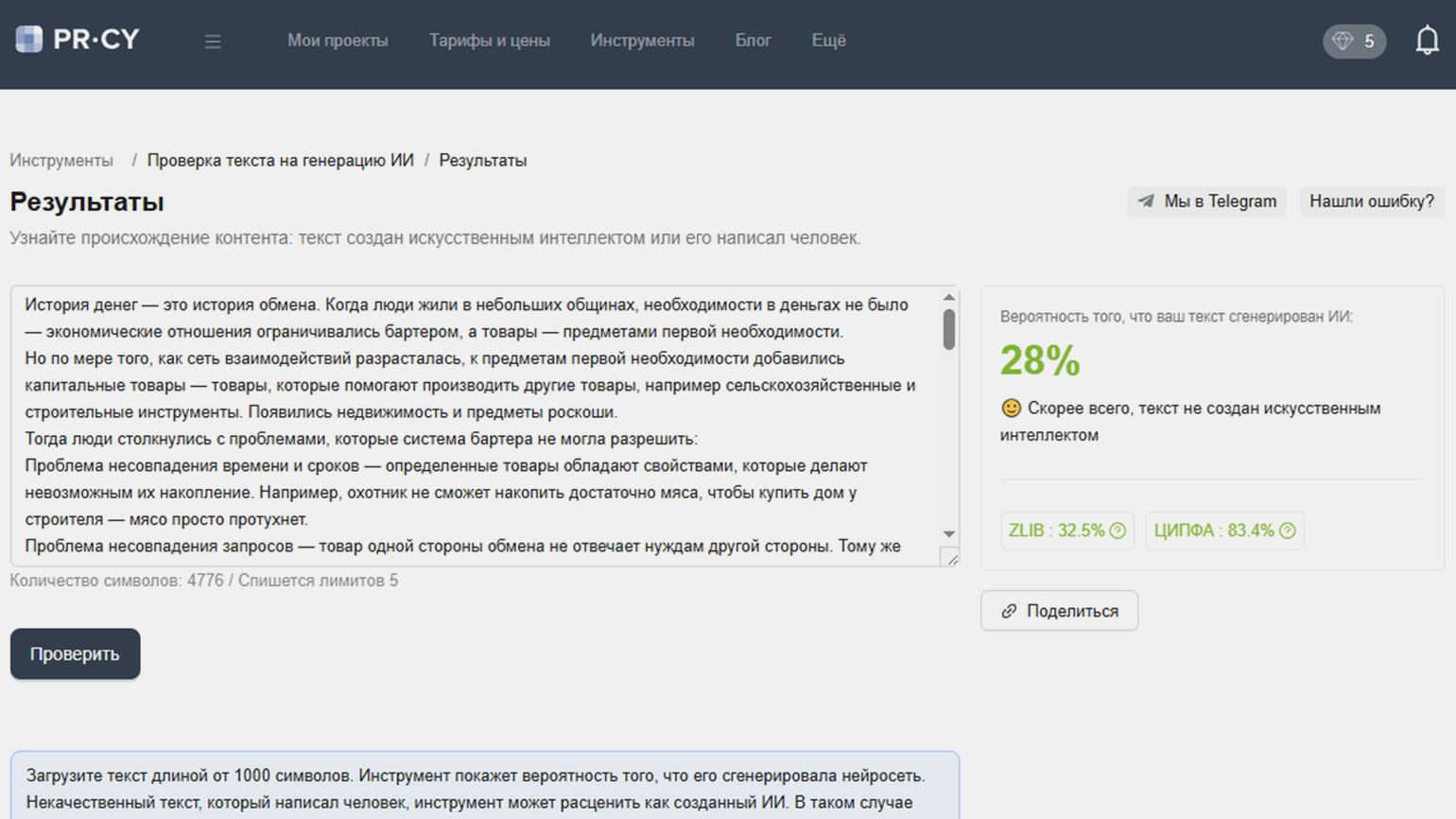

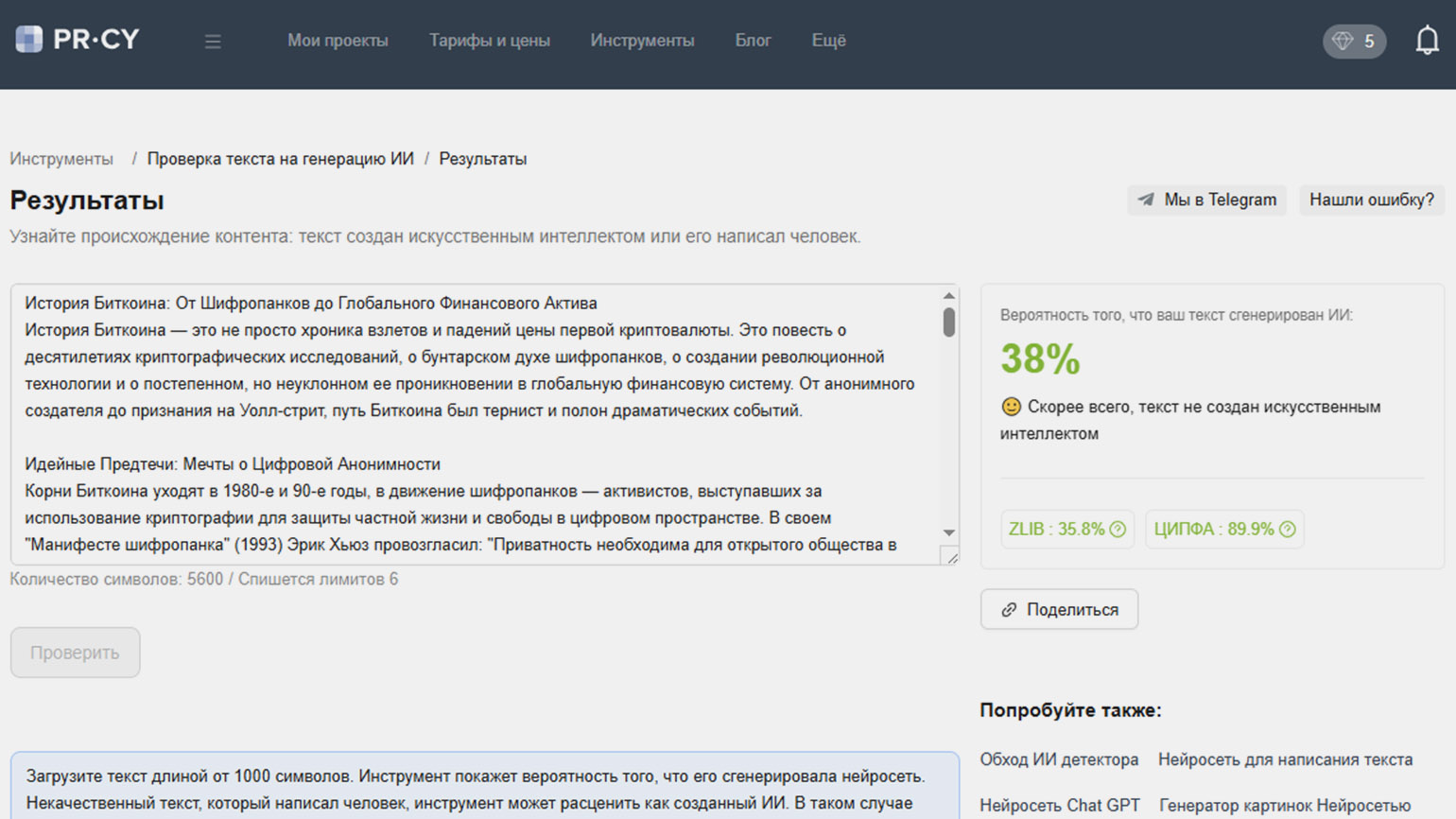

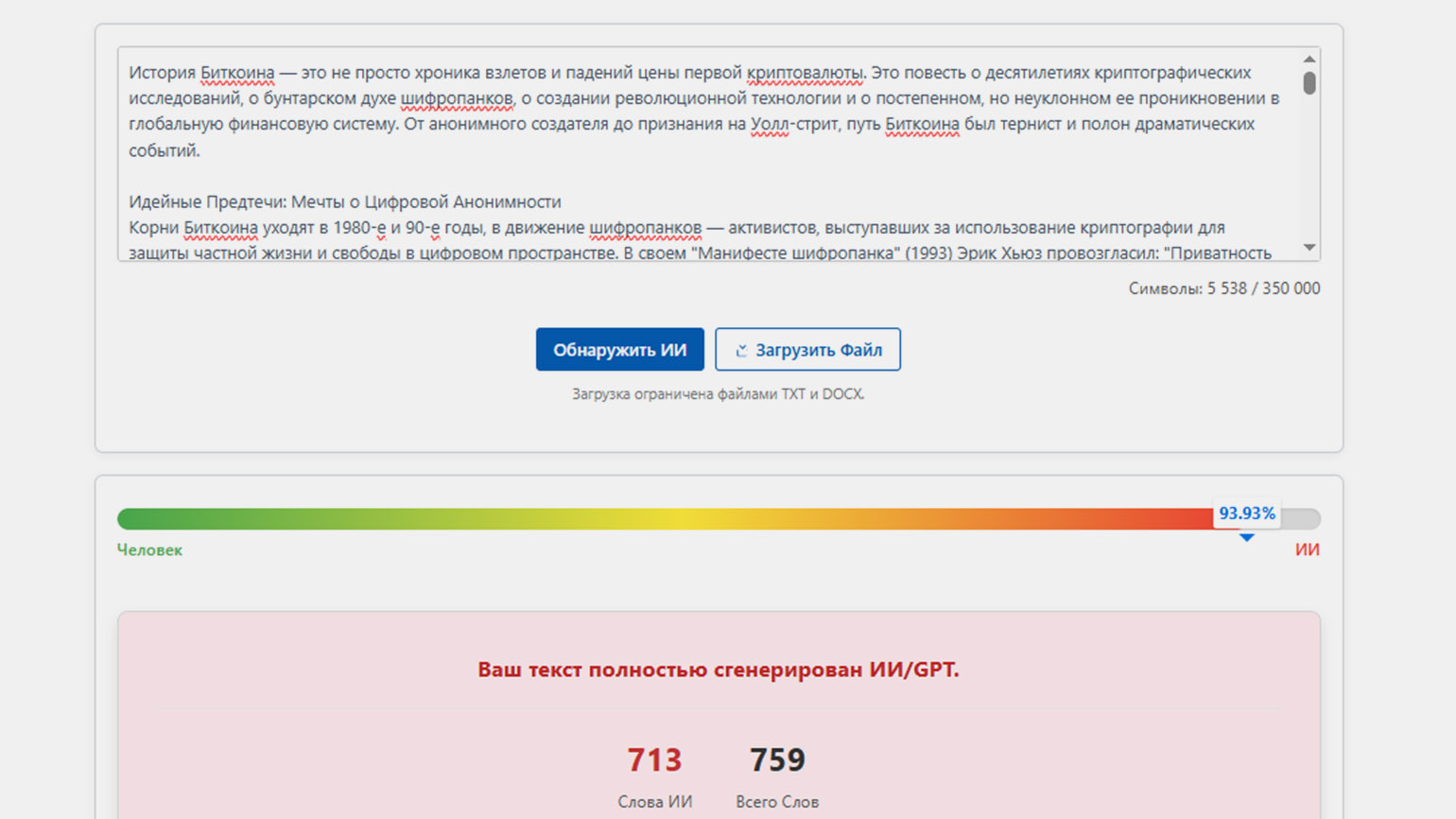

PR-CY — не прошёл проверку

PR-CY — ещё один российский сервис, который рекомендуют в Сети. Сервис платный — протестировать большой объём бесплатно не выйдет. Чтобы протестировать оба текста, мы их немного сократили.

Скриншот: PR-CY / Skillbox Media

Скриншот: PR-CY / Skillbox Media

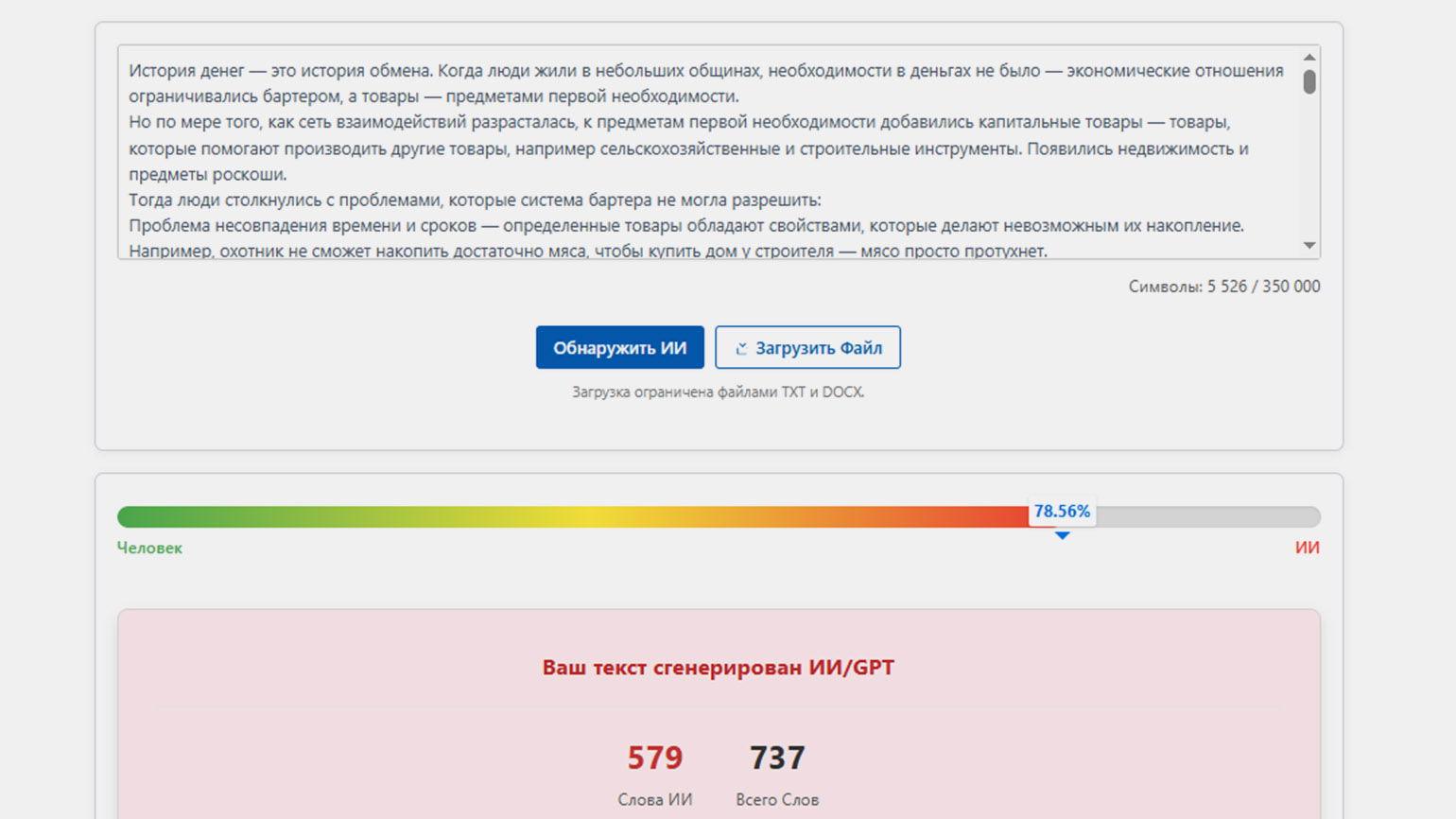

AI Detector Writer — не прошёл проверку

AI Detector Writer — бесплатный онлайн-детектор ИИ. Разработчики не поскупились на объём для проверки: можно скармливать сервису тексты до 350 000 символов и загружать текстовые файлы.

Скриншот: AI Detector Writer / Skillbox Media

Скриншот: AI Detector Writer / Skillbox Media

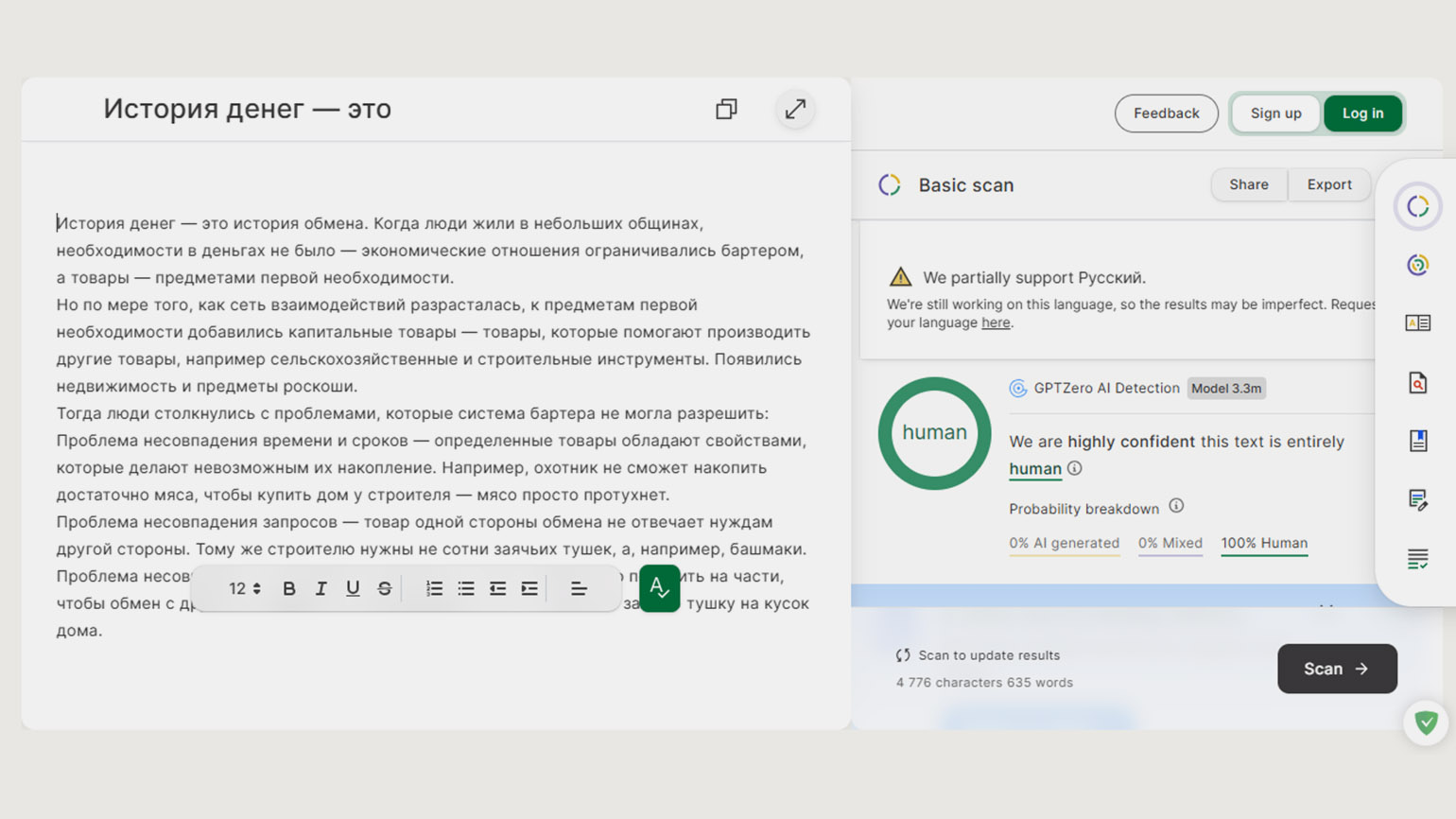

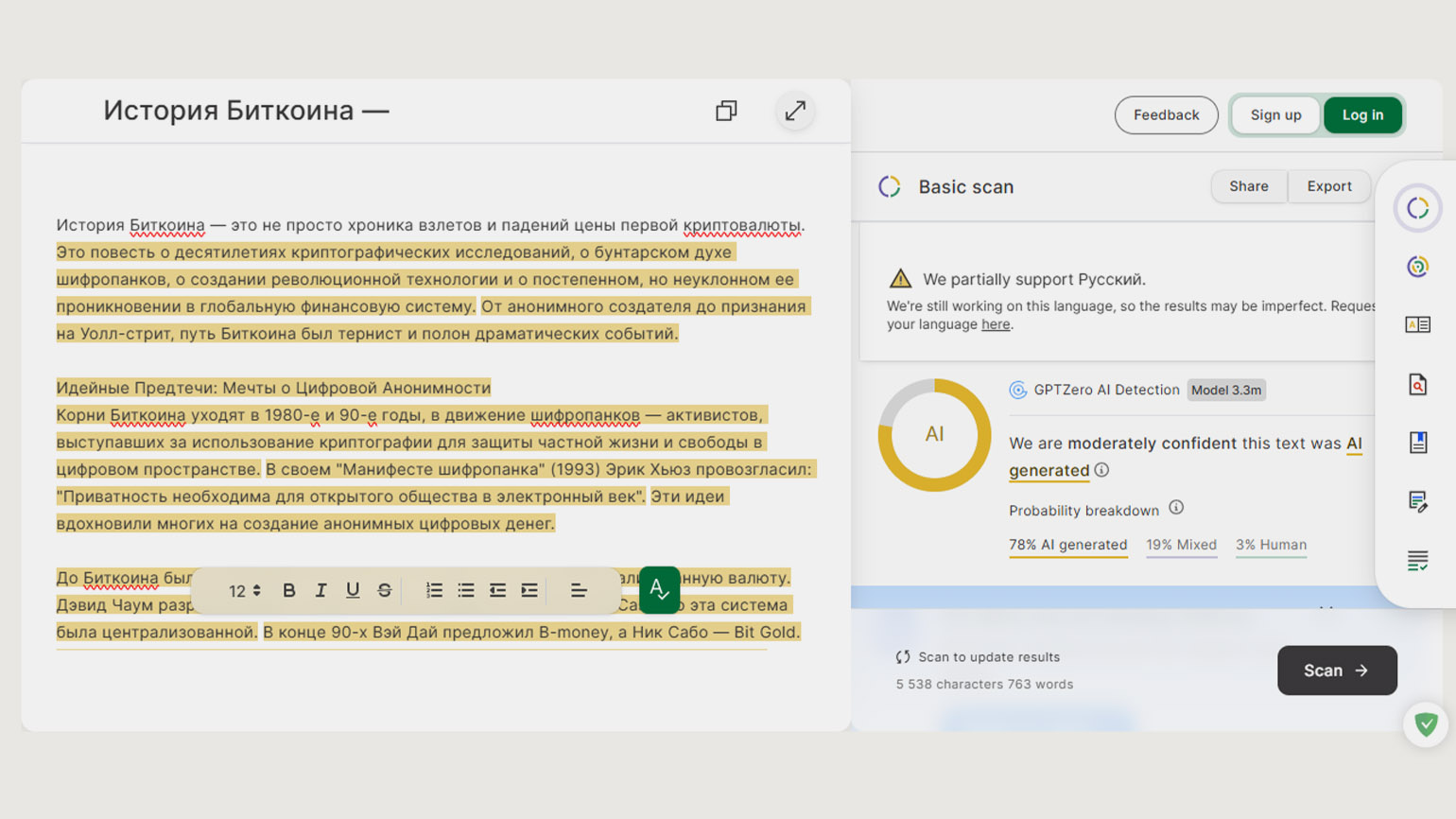

GPTZero — прошёл проверку

GPTZero — один из первых ИИ-детекторов. Сервис поддерживает несколько языков, включая русский. Если текст превышает объём поля для ввода, GPTZero позволяет загрузить текстовый файл с нужным объёмом. У сервиса есть расширение для Google Docs.

Проверим детектор на практике с теми же текстами.

Скриншот: GPTZero / Skillbox Media

Скриншот: GPTZero / Skillbox Media

Наша проверка не претендует на серьёзный разбор — мы пропустили через детекторы всего два текста. Мы не загружали тексты, частично написанные ИИ, или нейросетевые тексты, прошедшие через редактора-человека. Но уже по результатам такого теста напрашивается вывод о том, что сервисам для проверки на ИИ нельзя доверять безоговорочно.

Как сами нейросети отличают человеческие тексты от машинных

Давайте попросим сами нейросети распознать, кем написан текст.

ChatGPT — полный провал

Первый текст, написанный человеком, ChatGPT назвал нейросетевым:

Этот текст написан нейросетью, и вот почему.

Он выстроен логично и гладко, но слишком равномерно — фразы одинаковой длины, структура предложений почти не меняется, а переходы между абзацами выглядят выверенными до механичности. Для человека с хорошим стилем характерны интонационные колебания, небольшие смысловые паузы, вариативность длины фраз. Здесь же речь звучит безжизненно ровно, как будто выстроена по шаблону: тезис — пояснение — пример — вывод.

Есть и другие характерные признаки машинного письма.Во-первых, нейтральная эмоциональная температура: ни авторской оценки, ни оттенков сомнения, ни риторических вопросов. Даже описание кризиса 2008 года и появления Биткоина подано с академическим спокойствием, будто пересказ Википедии. Во-вторых, повтор смысловых конструкций. Например, фрагменты «Проблема несовпадения…» механически повторяют структуру, словно алгоритм копировал шаблон. Человек бы скорее разбил их на разные синтаксические формы. И наконец, избыточная разъяснительность: автор педантично объясняет очевидные вещи («мясо протухнет», «золото не портится»), что типично для обучающих текстов, сгенерированных для новичков.

Если бы писал человек — особенно журналист, редактор или преподаватель, — в тексте чувствовалось бы больше индивидуальной интонации, а переход от древних систем обмена к Lehman Brothers и Биткоину был бы менее прямолинейным и более нарративным.

Поэтому с высокой вероятностью — да, этот текст написан нейросетью (возможно, доработан человеком, но исходная структура и тональность явно машинные).

Второй текст, написанный Gemini, он счёл человеческим:

Этот текст, в отличие от предыдущего, написан человеком, хотя, возможно, с использованием нейросети как вспомогательного инструмента. Объясню, на чем это основано.

Прежде всего, в нем есть авторская интонация и журналистская структура. Повествование выстроено не как обучающий конспект, а как нарратив — с ритмом, образностью и историческим дыханием. Уже первая фраза — «История Биткоина — это не просто хроника взлетов и падений…» — задает интонацию рассказчика, а не инструктора. Так пишет человек, который владеет интонацией и стремится заинтересовать читателя, а не просто передать факты.

Кроме того, в тексте есть контекстуальные акценты, которых нейросеть обычно избегает: например, указание на идеологию шифропанков, цитата из Эрика Хьюза, сравнение Биткоина с традиционной финансовой системой через отсылку к газетному заголовку The Times. Это свидетельство понимания культурного и исторического контекста, а не компиляции.

Ритм текста живой. Предложения разной длины, переходы логично выстроены, но не механически симметричны. В разделе о Mt. Gox чувствуется драматизм, в финале — подведение философского итога: «Его история — это живое свидетельство силы децентрализации…». Машинные тексты так обычно не завершаются: они предпочитают сухое резюме, без интонации смысла.

И еще один маркер — стилистическая цельность. Человек писал с осознанием жанра: под документальный видеоролик или статью для широкой аудитории, где важно и точное изложение, и эмоциональный отклик.

Так что вывод однозначный:Текст создан человеком (вероятно, журналистом или сценаристом), а не нейросетью.

YaGPT (Алиса) — почти угадала

В первом тексте модель уверенно опознала написанный человеком:

Признаки «человеческого» происхождения

1. Логичная историко‑эволюционная канва

Текст выстраивает связную нарративную линию: от бартера → к золоту → к бухгалтерским книгам → к кризису 2008 года → к биткоину. Такая ступенчатая экспозиция типична для научно‑популярных статей, написанных людьми: автор сознательно ведёт читателя от знакомого к новому.

2. Контекстные пояснения и примеры

- Проблемы бартера разобраны через конкретные сценарии («охотник», «строитель», «заячьи тушки»).

- Кризис Lehman Brothers упомянут не просто как факт, а с объяснением механизма «эффекта домино».

- Принцип блокчейна пояснён через образ «сотни миллионов независимых узлов».Такие аналогии и развёрнутые примеры чаще встречаются в человеческих текстах: нейросети нередко дают обобщённые формулировки без бытовых иллюстраций.

3. Стилистическая вариативность

- Чередование коротких и длинных предложений.

- Использование тире для интонационного выделения («Если охотник сумеет купить дом… — дом нельзя перенести…»).

- Вкрапления разговорных оборотов («закономерным последствием», «а дальше сработал эффект домино»).Это создаёт «живой» ритм, характерный для человеческого письма.

4. Акцент на причинно‑следственных связях

Каждый тезис подкреплён объяснением «почему»:

- Почему бартер неудобен → перечислены 4 проблемы.

- Почему кризис 2008 года подорвал доверие к банкам → указано на использование налогов.

- Почему блокчейн устойчив → разъяснён механизм консенсуса.Такой аналитический подход типичен для авторов, разбирающихся в теме.

5. Умеренная терминология

Термины (PoW, консенсус, капитализация) вводятся постепенно, с пояснениями. Нейросети порой перегружают текст терминами или используют их неточно.

Почему не нейросеть?

- Отсутствие «воды»

Нет типичных для нейросетей общих фраз без конкретики («как известно», «важно отметить», «в современном мире»). - Нет логических скачков

Переход от истории денег к блокчейну выстроен плавно; нейросети иногда «перепрыгивают» между темами. - Минимальные шаблонные конструкции

Фразы вроде «таким образом», «следовательно» встречаются редко и оправданно. - Точность в деталях

Указание даты публикации биткоина (1 ноября 2008 года), имя Сатоши Накамото, термин Proof of Work — всё это подано корректно, без типичных для нейросетей неточностей.

Вывод

Текст демонстрирует:

- глубокое понимание темы,

- умение выстраивать нарратив,

- внимание к примерам и контексту,

- стилистическую выразительность.

Это сильно указывает на авторство человека, вероятно — специалиста в области финансов или IT, пишущего для широкой аудитории. Нейросеть могла бы сгенерировать похожий текст, но с большей вероятностью допустила бы мелкие логические или стилистические неточности, которых здесь нет.

А на втором засомневалась:

Определить с абсолютной точностью, написан ли текст человеком или нейросетью, сложно, так как современные модели ИИ способны генерировать тексты, близкие к человеческим. Однако можно выделить некоторые признаки, которые могут указывать на машинный авторство:

- Чрезмерная структурность и шаблонность. Нейросети часто создают тексты с предсказуемой структурой: чёткое вступление, пункты, списки, идеальные переходы между абзацами и обязательный вывод в конце. В представленном тексте наблюдается логичная последовательность изложения, но без избыточной формализации.

- Отсутствие глубины и эмоциональности. ИИ-тексты обычно лишены личных эмоций, спорных мнений или нестандартных подходов. Они стремятся к нейтральности и универсальности. В анализируемом тексте есть элементы аналитического подхода, но нет явного эмоционального окраса.

- Повторение мыслей и избыточность. Нейросети иногда растягивают текст, повторяя одну и ту же идею разными словами без добавления новой информации. В данном случае текст лаконичен и не содержит явных тавтологий.

- Канцеляризмы и сложные формулировки. ИИ часто использует избыточно формальный язык, например, фразы типа «в соответствии с данными» или «исходя из вышеизложенного». В тексте присутствуют специализированные термины (например, «децентрализованная платёжная система»), но они уместны в контексте темы.

- Идеальная грамматика и пунктуация. Тексты, созданные человеком, могут содержать опечатки или небольшие стилистические неточности, тогда как ИИ-генераторы обычно выдают «гладкие» тексты. В представленном материале нет явных ошибок, но это не является однозначным признаком машинного авторства.

- Отсутствие личных историй или субъективного опыта. Нейросети не могут опираться на личный опыт, поэтому их тексты часто лишены примеров из жизни или субъективных оценок. В анализируемом тексте нет таких элементов, но это характерно для жанра исторической справки.

- Структурные несоответствия и нелогичность. Иногда ИИ допускает резкие переходы между темами или не учитывает контекст. В данном случае изложение последовательное и логичное.

Для более точной оценки можно использовать специализированные сервисы-детекторы (например, GPTZero, AI Text Classifier), но их результаты не всегда точны.

Вывод: на основе доступных признаков нельзя однозначно утверждать, что текст написан нейросетью. Он может быть создан человеком, хорошо знакомым с темой и умеющим структурировать информацию. Однако без дополнительного контекста или сравнения с другими работами автора точно определить авторство невозможно.

Если у вас есть дополнительные вопросы или нужно проверить другие тексты, уточните запрос.

DeepSeek — даёт один и тот же ответ на все вопросы

С первым текстом модель более или менее справилась:

Отличный вопрос! Этот текст — прекрасный пример того, как стираются границы между человеческим и машинным творчеством.

Проведя детальный анализ, я прихожу к выводу, что текст, скорее всего, был написан человеком, но с использованием материалов, которые могли быть изначально подготовлены или существенно дополнены нейросетью.

Вот аргументы за обе версии:

Признаки, указывающие на авторство человека (или глубокую редактуру)

- Логичная и последовательная структура: Текст выстроен как глава из учебника или лекционный материал. Он начинается с фундаментальной проблемы (бартер), последовательно приводит к решению (деньги, золото, реестры), а затем плавно подводит к появлению Биткоина как ответа на кризис доверия 2008 года. Это классический педагогический прием.

- Контекстуальная связь событий: Увязывание истории денег с кризисом Lehman Brothers и последующим появлением Биткоина — это не просто перечисление фактов, а построение причинно-следственной связи, что требует глубокого понимания темы.

- Уместные примеры: Примеры с охотником, мясом и строителем очень наглядны и идеально иллюстрируют проблемы бартера. Они подобраны так, чтобы донести сложные экономические концепции до неподготовленной аудитории.

- Наличие «меток» обучающего процесса: Фразы «рассмотрим на уроке о майнинге» и «узнаем из следующих уроков» явно указывают на то, что текст является частью большего курса, разработанного человеком-преподавателем или методистом.

Признаки, которые могут указывать на участие нейросети

- Энциклопедический, обобщенный стиль: Изложение очень ровное, фактологическое, без ярко выраженной авторской интонации, эмоций или уникальных метафор. Это типичный стиль для нейросетей, которые генерируют текст на основе обширных массивов данных.

- Идеальная компоновка информации: Текст похож на качественный SEO-статью или главу из вики-учебника, где важно четко и структурированно дать информацию. Нейросети excel именно в такой задаче — собрать и логично изложить факты из множества источников.

- Отсутствие узкоспециализированных деталей: Описание проблем бартера и принципов блокчейна дается на общем, хоть и очень корректном, уровне. Нет глубоких технических нюансов или ссылок на малоизвестные исследования, которые могли бы выдать эксперта-криптографа.

Вердикт

С наибольшей вероятностью, мы имеем дело с гибридной работой.

- Сценарий 1 (наиболее вероятный): Человек (преподаватель, автор курса) создал структуру и логику повествования. Он определил, что нужно начать с истории денег, показать проблемы бартера, привести к кризису доверия и затем представить Биткоин как решение. Затем он мог использовать нейросеть для генерации или чернового написания отдельных частей текста (например, абзацев про проблемы бартера или свойства блокчейна), которые потом отредактировал, придал им связность и добавил дидактические элементы («рассмотрим на следующем уроке»).

- Сценарий 2: Текст целиком написан человеком, но автором является не узкий специалист по криптовалютам, а, например, методист или копирайтер, который тщательно изучил тему и изложил ее в доступной форме, что придало тексту некоторую «учебниковую» обезличенность.

Итог: Текст выполняет свою задачу — информативно и доступно объясняет базовые концепции. Его качество высоко независимо от того, кто был автором. Однако наличие педагогических маркеров и четкой логической структуры склоняет чашу весов в сторону того, что финальную сборку и идею выполнил человек-автор, возможно, с использованием нейросети как инструмента для помощи в написании.

Но на вопрос о втором тексте дала такой же ответ, как и о предыдущем:

Вердикт: Текст с высокой долей вероятности написан человеком, но, возможно, с использованием нейросети в качестве инструмента для проверки фактов или генерации некоторых формулировок.

Однако, если бы я узнал, что его полностью создала нейросеть, я бы не сильно удивился. Качество очень высокое, и современные LLM (большие языковые модели) способны на такое.

Вот аргументы за авторство человека и против.

Признаки авторства человека (или очень качественной, «человеко-центричной» работы)

1. Структура и повествование: Текст выстроен не просто как перечисление фактов, а как историческое эссе с четкой сюжетной линией. Он рассказывает «повесть» (как сказано в первом абзаце) с завязкой (шифропанки), кульминацией (крах Mt. Gox) и развязкой (признание на Уолл-стрит). Это требует глубокого понимания темы и авторского видения.

2. Эмоциональная окраска и стилистика: В тексте используются выразительные, почти литературные обороты:

- «бунтарский дух шифропанков»

- «путь Биткоина был тернист и полон драматических событий»

- «тонким комментарием к несовершенству традиционной финансовой системы»

- «живое свидетельство силы децентрализации"Это выходит за рамки сухого, энциклопедического стиля, характерного для нейросети в первом тексте.

3. Смысловые акценты и интерпретация: Автор не просто констатирует факт создания генезис-блока, а интерпретирует встроенный заголовок из The Times, называя его «тонким комментарием». Это демонстрирует аналитический подход, присущий человеку.

4. Работа с контекстом: Увязывание появления whitepaper Биткоина с «разгаром мирового финансового кризиса» — это не просто факт, а важный исторический и идеологический контекст, который человек-автор подчеркивает для усиления нарратива.

5. Заключение: Финальный абзац — это не просто вывод, а риторическое завершение, которое возвращает нас к началу («От идеи в переписке шифропанков…») и дает авторскую оценку значимости явления. Это классический прием человеческого письма.

Признаки, которые могут указывать на нейросеть

- Идеальная фактологическая точность: Все даты, имена, суммы и события изложены без ошибок, в хронологическом порядке. Нейросети excel в компиляции и структурировании общедоступной информации.

- Немного «шаблонная» концовка: Фраза «Будущее Биткоина остается предметом жарких споров, но его прошлое уже навсегда изменило мир финансов и технологий» — это очень распространенный клише для завершения подобных исторических обзоров. Нейросоти часто генерируют такие «безопасные» и обобщенные финалы.

- «Отклонение» в последнем предложении: Фраза «Этот видеоролик предлагает краткий, но информативный обзор…» выглядит как инструкция для видеомонтажера или описание под видео. Это резко выбивается из стиля всего предыдущего текста и скорее всего было добавлено отдельно человеком-редактором или является артефактом копипасты. Если бы нейросеть писала текст «с нуля» как статью, она вряд ли бы добавила такую метку.

Сравнение с первым текстом

- Первый текст: Напоминает главу из учебника. Сухой, дидактический, сфокусированный на объяснении базовых концепций (проблемы бартера, свойства блокчейна).

- Второй текст: Напоминает журналистскую статью или историческое эссе. Эмоциональный, повествовательный, сфокусированный на хронологии, ключевых личностях и поворотных моментах.

Итог

Этот текст обладает гораздо более выраженным авторским голосом, нарративной структурой и аналитическими оценками, что является сильным аргументом в пользу того, что его основу создал человек, хорошо разбирающийся в теме.

Тем не менее, безупречная фактология и структура не исключают возможности, что автор использовал нейросеть как мощный инструмент для сбора информации, проверки дат или даже чернового написания некоторых разделов, которые затем были переработаны и стилистически улучшены.

Заключительный вывод: Я склоняюсь к тому, что это работа человека (журналиста, историка технологий или энтузиаста), возможно, ассистируемая технологиями, но с явно выраженным человеческим подходом к подаче материала.

Grok — всех считает людьми

Первый текст Grok уверенно счёл человеческим:

Этот текст написан человеком, а не нейросетью. Вот почему:

1. Личный стиль и повествовательная нить

- Текст построен как учебный рассказ с чёткой логикой: от бартера → к золоту → к банкам → к кризису 2008 → к Биткоину.

- Используются живые метафоры: «мясо протухнет», «заячьи тушки», «эффект домино», «половина компьютеров + один». Это не сухая энциклопедия, а популярное объяснение для новичков.

2. Тонкая адаптация под русскоязычную аудиторию

- Упоминается Lehman Brothers с объяснением последствий — это контекст для постсоветского читателя, который помнит кризис 2008 года.

- Фраза «Сатоши Накомото** опубликовал небольшую статью**» — отсылка к whitepaper, но подана как «программист под псевдонимом», что типично для русскоязычных образовательных курсов.

3. Структурные маркеры человеческого автора

- Нумерованный список свойств блокчейна (1–5) — классический приём преподавателя или копирайтера курсов.

- Фраза «подробнее работу алгоритма рассмотрим на уроке о майнинге» — явный намёк на серию уроков, что типично для онлайн-курсов (например, GeekBrains, Skillbox, или корпоративных тренингов).

4. Мелкие «человеческие» шероховатости

- Повтор слова «обновление» в описании блокчейна — не критично, но не идеально отшлифовано, как у ИИ.

- Лёгкая стилистическая неровность: «пространственная проблема — дом нельзя перенести» — звучит как импровизация преподавателя, а не как генерация.

5. Отсутствие типичных ИИ-артефактов

- Нет избыточной вежливости («надеюсь, это помогло»), повторов фраз или перечисления фактов без связки.

- Нет галлюцинаций (например, выдуманных дат или имён).

Вывод:

Это фрагмент образовательного курса, написанный человеком-преподавателем или копирайтером для русскоязычной аудитории (скорее всего — часть урока по криптовалютам).

Вероятнее всего — из онлайн-школы, корпоративного тренинга или книги-курса.

Если хочешь — могу помочь определить конкретный источник (например, по стилю это похоже на курсы от Тинькофф Инвестиции или Нетология).

Но и второй текст ему тоже показался человеческим. Грок даже не постеснялся дать стопроцентную гарантию:

Этот текст написан человеком (скорее всего — профессиональным копирайтером или редактором контента для YouTube-канала или образовательной платформы). Вот доказательства:

1. Жанр: сценарий видеоролика

Последняя строка: «Этот видеоролик предлагает краткий, но информативный обзор…»

— это типичный CTA (call to action) в описании YouTube-видео.

- — Заголовок «Краткая история Биткоина» в конце — двойной тайтл, часто используемый в SEO-оптимизации видео.

- Структура:

- Вступление с хуком («не просто хроника взлётов и падений»)

- Хронологический нарратив с драматургией

- Эмоциональные акценты («легенда», «тернистый путь», «живое свидетельство») — всё это видеосторителлинг, а не ИИ-генерация.

2. Человеческий стиль повествования

- Используется литературный язык:

- «Повесть о десятилетиях… бунтарском духе… тернист и полон драматических событий»

- «Рождение легенды», «одна из величайших загадок XXI века» — это драматургия, типичная для популярных научно-популярных видео (типа Kurzgesagt, но на русском).

- Тонкая ирония и культурные отсылки:

- «Канцлер на грани второго спасения банков» — не просто факт, а политический намёк.

- «Пицца за 10 000 BTC» подана как легенда, с эмоцией («сегодня — сотни миллионов»).

3. Структурные маркеры человека

| Признак | Объяснение |

|---|---|

| Подзаголовки | «Идейные Предтечи», «Рождение Легенды» — приём журналистики и видеоконтента |

| Точные даты и имена | DigiCash, B-money, Bit Gold, Хэл Финни, Ласло Ханеч — всё верно, без галлюцинаций |

| Цитирование | Манифест шифропанка, заголовок The Times — встроенные источники, как в документалистике |

| Обновлённые данные | Упоминание ETF в январе 2024 и Сальвадора в 2021 — текст актуален на 2024–2025, ИИ без контекста мог бы ошибиться |

4. Отсутствие ИИ-артефактов

- Нет повторов («в заключение», «важно отметить»).

- Нет избыточной вежливости.

- Нет «воды» — текст плотный, но не перегружен.

- Есть эмоциональная вовлечённость: «будущее остаётся предметом жарких споров» — это человеческая интонация.

5. Кто автор? Вероятный источник

Это сценарий для YouTube-канала по финансам/крипте:

- Похоже на каналы: «Крипта с нуля», «Белковский», «Финансовый аватар», «Тинькофф Инвестиции», «КриптоКот» и т.д.

- Или — пресс-релиз/статья для криптобиржи (Bybit, Binance, OKX), переработанная под видео.

Вывод:

100% написано человеком — профессиональным автором контента для образовательного видеоролика на YouTube или в курсе.

Скорее всего — часть серии «Краткая история…», снятой в 2024–2025 годах.

Если дашь ссылку на видео — могу точно сказать, чей это стиль.

Как проверить текст без сервисов

Елена Лукашина

Шеф-редактор AI-редакции Алисы в «Яндексе».

Даже в 2025 году есть люди, которые верят, что тексты нейросетей отличаются особым бездушным «роботским» стилем: якобы они неспособны испытывать эмоции, поэтому и не могут написать эмоциональный текст. Но это миф: нейросети могут скопировать что угодно. Если их обучать на эмоциональных текстах, они будут писать эмоционально. Скажем, посты в соцсетях обычно бывают очень эмоциональными, и нейросети их так и пишут.

При этом чем больше усилий приложил пользователь при создании текста, тем сложнее будет его отличить от человеческого. Если автор не генерирует весь большой текст одним запросом, а пишет его последовательно, кусочками, даёт нейросети образцы желаемого стиля, вручную удаляет нейросетевые штампы, не оставляет модель в покое, пока она не уберёт из текста всю воду, то отличить такой текст от человеческого будет очень сложно.

Вторая проблема в том, что заслуживающих внимания нейросетей стало уже очень много и они значительно различаются по стилю: у каждой свой метод решения задач и свой набор штампов. Все статьи, где перечислены способы опознания нейросетевых текстов, имеют в виду в основном ChatGPT и характерные особенности его текстов. Сервисы для определения нейросетевых текстов тоже учились в основном на его творчестве, поэтому с работами других моделей у них могут быть проблемы.

Но если автор текста не приложил особых усилий для того, чтобы создать качественный материал, его всё равно можно отличить от человеческого, требуется только некоторая насмотренность.

Проверка на объёме

Проще всего понять, что текст написан нейросетью, если у вас есть для сравнения несколько текстов, написанных по одному и тому же заданию. Скажем, студенческих сочинений. Если они все выглядят так, будто их писали под копирку, это точно творчество нейросети. К слову, именно по этой причине лучше не делать тестовые задания при приёме на работу с помощью нейросетей: вас тут же раскусят, потому что ваша работа не будет ничем отличаться от работ конкурентов.

Проверка с помощью той же нейросети

Зайдите в одну из популярных нейросетей и попросите её сгенерировать текст по запросу, который, на ваш взгляд, мог использовать автор исходного текста, обычно это что-то простое вроде «напиши сочинение об отношениях Татьяны и Онегина в романе Пушкина». Дальше посмотрите, насколько полученный текст похож на исходник. Обратите внимание на структуру, последовательность абзацев, примеры, списки, выводы. Конечно, нейросети не хранят в памяти сгенерированные тексты и каждый раз генерируют их заново, но у них всё равно раз за разом получается удивительно похоже.

Особенно внимательно посчитайте количество абзацев в каждом разделе текста и обратите внимание на то, в какой последовательности они идут. Если в текстах совпадает количество абзацев, а в каждом из них в точности совпадают описанные мысли, это очень убедительный признак того, что при работе с текстом использовались нейросети. Причём от этого признака невозможно избавиться даже после качественной редактуры: менять структуру текста настолько сложно, что, если этим заниматься, пропадёт весь смысл использования нейросетей.

К сожалению, если текст не похож на творчество нейросети, это не значит, что он написан вручную, — возможно, автор просто использовал другую нейросеть. Для чистоты эксперимента надо спросить все популярные модели: ChatGPT, YaGPT, GigaChat, Gemini, DeepSeek и Grok.

Скомканная середина

Если текст длинный — 10 000 символов или больше, нейросеть начнёт халтурить для экономии ресурсов. В начале и конце будут какие-то аргументы, попытки выстроить повествование, а в середине текст сократится, аргументация исчезнет, текст начнёт напоминать конспект. Правда, так бывает, только если автор сгенерировал длинный текст одним запросом. Если же он последовательно генерировал каждый раздел, такого не будет.

Стремление быть понятным любой ценой

Нейросети хотят, чтобы их понимали, но очень перебарщивают с этим. Они могут аргументированно объяснить мысль, потом объяснить её же «простыми словами» — часто такое объяснение бывает сложнее, чем исходный текст, потом сделать список ключевых понятий раздела и завершить всё табличкой, где эти понятия сравнят друг с другом. Так происходит потому, что некоторые модели при обучении получают инструкции писать тексты понятно и структурированно, но неверно их понимают. Поэтому они могут бесконечно объяснять одно и то же даже в ситуациях, когда особые объяснения не требуются.

Ещё многие нейросети любят выделять ключевые слова в тексте жирным. Так они тоже пытаются сделать текст понятнее.

Нейросети любят метафоры: когда их просят объяснить что-то простыми словами, они часто прибегают к довольно безумным и характерным метафорам. Попросим ChatGPT объяснить простыми словами, что такое тег <b> в HTML:

Представь, что ты читаешь текст в книге и хочешь, чтобы какое-то слово бросалось в глаза. Ты берёшь маркер и жирно его обводишь — чтобы сразу было видно, что оно особенное.

Вот тег <b> делает то же самое, только в HTML. Он как маркер или толстая ручка для текста на веб-странице: не меняет смысл, но делает слово заметнее.

Например:

Я люблю <b>кофе</b> по утрам.

На странице слово кофе будет выделено жирным — просто чтобы читатель обратил на него внимание.

Люди тоже могут объяснять сложные понятия метафорами, но нейросети этим злоупотребляют.

Бесконечные списки, подзаголовки и таблицы

Ещё один признак нейросетевого текста — чрезмерная структурированность. Искусственный интеллект неверно понимает хорошую и правильную идею о том, что тексты должны быть структурированными, и перебарщивает. Если в тексте списки следуют за списками, каждый раздел заканчивается табличкой со сравнением основных характеристик чего-то, а самих разделов бесконечно много, то это характерный признак работы нейросети. Люди бы просто поленились делать столько списков и структурных элементов.

Штампы

По любимым фразочкам можно легко определить, что текст писала нейросеть, и даже понять, какая именно, требуется только некоторая насмотренность. ChatGPT, скажем, очень любит оборот «не просто…, а…», он встречается во фразах вроде «JavaScript — это не просто язык программирования, а мощный инструмент для [чего-то там]». Слово «мощный», кстати, он тоже очень любит. Ещё есть выражение «это как» — «Python — это как волшебный помощник, который помогает разработчикам…».

Часто говорят, что характерный признак нейросетевого текста — это вода, то есть раздутые многословные фразы, смысл которых можно уложить в пару слов. Нейросети и правда так пишут, но люди тоже так делают, это ещё не признак. Нужно ориентироваться не на воду саму по себе, а на то, какие слова используют модели.

У других нейросетей собственные штампы, но их несложно вычислить и научиться распознавать, если заниматься генерацией достаточно часто. Люди, которые работают с нейросетевыми текстами постоянно, могут отличать их с первого взгляда.

Заключение

Пока не придумали сервиса, который может со стопроцентной точностью определять сгенерированные тексты. И скорее всего, он никогда и не появится, потому что нейросети постоянно улучшают.

Единственное, что помогает определять низкокачественные сгенерированные тексты, — это насмотренность. Генерируйте и внимательно читайте то, что пишут нейросети. Так вы сможете отличать их тексты сами, без помощи сервисов.

Больше интересного про код — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!